Manifestaciones globales en torno al conflicto Israel-Palestina en imágenes estéticas antibélicas en distintos lugares del mundo

La preocupación por el conflicto armado desatado el mes de octubre de 2023 en la zona conocida como la Franja de Gaza ha provocado movilizaciones, toma de espacios públicos y performances en todo el mundo. Aunque forma parte de un conflicto territorial de larga data entre dos grupos etno-nacionales, se ha convertido en una preocupación global de distintos grupos de estudiantes, religiosos, activistas de derechos humanos y políticos que se manifiestan en contra de una guerra que ha contravenido los acuerdos internacionales y que ha incrementado discursos de odio y ataques a la sociedad civil –principalmente a niños y mujeres, adultos mayores y periodistas–.

Durante 2024 la guerra se recrudeció y amplió el radio territorial más allá de Palestina. Esta situación ha suscitado múltiples manifestaciones que hacen uso de expresiones simbólicas ritualizadas para exigir un alto a la guerra y denunciar los horrores que provoca. En distintas ciudades se han conformado comités pro Palestina que se oponen a la guerra y denuncian lo que Amnistía Internacional denominó genocidio. Por otra parte, las tensiones también se han desplazado a espacios públicos, lo que ha provocado represiones policíacas a las protestas.

Debido a la importancia que tiene este tema en el tiempo actual, la revista Encartes lanzó una invitación abierta a participar en el vi concurso de fotografía con imágenes que capturaran objetos, sujetos, lugares, paisajes, símbolos y estéticas que han acompañado las movilizaciones y manifestaciones en torno al conflicto bélico Israel-Palestina que tienen lugar en distintas universidades, plazas públicas, frente a las embajadas, en festividades patrias, en ceremonias políticas y religiosas e, incluso, en desfiles y demás festividades.

La convocatoria señaló que las imágenes debían cubrir los siguientes contenidos: mostrar los procesos de creatividad estética generadores de manifestaciones antibélicas y antinacionalistas, de denuncia de la violencia, que instrumenten no solo la palabra sino también la puesta en escena, las instalaciones y tomas de sitios emblemáticos y las intervenciones estilísticas de símbolos, así como la creación de una iconografía de denuncia o la metaforicidad (deconstrucción de signos de poder) con que se expresan los conflictos de raza, nación, etnicidad, territorio, religión y género.

La convocatoria se extendió a artistas visuales, realizadores, investigadores, comunidades, colectivos, estudiantes de ciencias sociales y humanidades para que enviaran sus fotografías acompañadas de un título descriptivo y de los datos del pie de foto (haciendo hincapié en el evento, el lugar donde se realizó, quiénes son los participantes y la fecha), y un pequeño texto que explicara los sentidos expresivos de la manifestación.

La respuesta fue muy buena. Recibimos 105 fotografías de 21 participantes. Las fotografías recibidas documentan manifestaciones en torno al conflicto Israel-Palestina en nueve distintas ciudades, dando cuenta del impacto que este tema ha tenido a escala global: Guadalajara, Guanajuato, Ciudad de México, Tijuana, San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Santiago de Chile, Nueva York y Los Ángeles (Estados Unidos) y Uruguay. Debido a la calidad de las imágenes y la fuerza de las situaciones que lograron captar con sus cámaras, no fue fácil la selección y menos aún decidir cuáles obtendrían los primeros lugares. Así pues, tuvimos que establecer varios criterios para conformar una selección de 17 fotografías: primero, se consideró la calidad de la fotografía (encuadre, composición estética, resolución de la imagen); segundo, se tomó en cuenta la fuerza expresiva de la imagen (que en sí misma pudiera generar un mensaje); tercero, los miembros del jurado teníamos en mente la narrativa en conjunto e intentamos que las fotos escogidas nos permitieran conformar una narrativa visual que diera cuenta de la diversidad de situaciones, lugares y actores involucrados en las manifestaciones. De esta manera nos vimos forzados a evitar la repetición de contenidos y elegir solo una fotografía cuando esto sucedía. En el comité de selección participamos cinco miembros del equipo editorial.

Nos decidimos por otorgarle el primer lugar a la fotografía de Elizabeth Sauno, que muestra a una manifestante representando a una madre palestina que lleva en brazos a un bebé ensangrentado. La foto fue tomada durante la Marcha por Palestina el 17 de diciembre de 2023 en la Ciudad de México. El segundo lugar fue otorgado a Rodolfo Ontiveros por la fotografía “Cercos” que genera la metáfora del cuerpo como territorio lacerado por un alambre de púas; fue tomada el 5 de septiembre de 2024, durante una manifestación en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Decidimos otorgar el tercer lugar a dos fotografías: una de Charlie Eherman y otra de José Manuel Martín Pérez. La del primer autor describe a “Dos hombres, un palestino (a la izquierda) y un judío ortodoxo (a la derecha), muestran signos de paz junto a la Casa Blanca en Washington D. C., EE UU., durante una manifestación nacional” (8 de junio de 2024, Washington). La segunda fotografía presenta cómo la acción global de solidaridad con Palestina se articula con las demandas feministas que tuvieron lugar en la ya llamada Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas durante la marcha del 8 de marzo de 2024, en el marco del Día Internacional de la Mujer .

Cada una de las cuatro fotografías ganadoras documenta un rostro distinto de las manifestaciones, pero, al verlas juntas, permiten reconocer que los símbolos compartidos dotan de una sola voz a personas de distintas nacionalidades que pueden no hablar el mismo idioma. A la vez nos ayudan a reconocer cómo su instalación en diferentes lugares despliega múltiples enunciaciones, haciendo de la fotografía un recurso de la metaforicidad como matriz productiva para redefinir lo social (Bhabha, 2011) desde las manifestaciones pro Palestina y en contra de las acciones bélicas en la Franja de Gaza.

La idea de los concursos fotográficos organizados por Encartes busca ensamblar las imágenes para poder generar una metanarrativa. Cada imagen captura un distinto escenario local que, al ser puesta en relación, permite narrar distintas realidades articuladas por una estética global. Estas se articulan porque ocurren en la simultaneidad de un tiempo histórico aunque se repliquen en múltiples lugares distantes entre sí. A la vez la singularidad de cada toma da cuenta de la multiplicidad de actores, escenarios y expresiones simbólicas que ahí se manifiestan. El ejercicio permite sortear la paradoja de la homogeneidad política y la heterogeneidad de pertenencias identitarias.

El movimiento pro Palestina es, sin duda, una movilización transnacional que ha producido sus propios lemas y simbología. Estas marcas y emblemas estéticos son la lengua franca que articula una communitas global de una comunidad moral imaginada que comparte valores, aunque no se conocerán ni interactuarán nunca cara a cara (Anderson, 1993); que tiene en común un sentido de agravio y a la vez de compromiso. Los distintos comités pro Palestina existen en distintos países, ciudades y poblados. Las consignas de denuncia y los símbolos son representaciones compartidas y construyen una sola voz en tiempo simultáneo a lo largo y ancho del mundo. Por ejemplo, el vuelo de cometas es ya un acto empático con la niñez del pueblo palestino; el uso o la representación de la kufiya cubriendo cabeza y cuello es ya un elemento distintivo de Medio Oriente y portarlo coloca la enunciación de un cuerpo activista. Las sandías, cuyos colores coinciden con la bandera Palestina, van de la mano de los coros y pancartas de Palestina libre, al igual que las banderas de Palestina.

Lo interesante de la representación es que estos símbolos no aparecen en el vacío: visten cuerpos, se instalan en escenarios claves para intervenir los lugares. Los símbolos han adquirido una potente metaforicidad con fuerza disidente. Por ejemplo, la cometa alcanza su vuelo en el edificio emblemático de la Universidad Nacional Autónoma de México o sobrevolando la plancha de concreto del zócalo de la Ciudad de México (foto de Dzilam Méndez Villagrán). La bandera se coloca en la arena de una playa, restituyendo metafóricamente la consigna “Desde el río hasta el mar” (foto de Pilar Aranda). La bandera es intervenida con la frase “Nunca más, nunca nadie” y “ni un@ más” por población judía que coloca el lema de oposición al holocausto en la bandera Palestina, para generar un híbrido de oposición a la guerra y deslinde del sionismo (fotos de Charlie Eherman).

La bandera se usa para conquistar territorios. Su colocación constituye la representatividad en un régimen de irrepresentabilidad (Rancière, 2009). En las distintas fotos seleccionadas, la bandera genera un régimen de visibilidad de solidaridad por Palestina que, al colocarse en lugares icónicos como los monumentos, adquiere un poder enunciativo metafórico: frente al Ángel de la Independencia en la avenida Reforma de la Ciudad de México (foto de Elizabeth Sauna), frente a la Glorieta de la Minerva (símbolo de justicia) en Guadalajara (foto de Christophe Alberto Palomera Lamas), colocada en el muro fronterizo que divide hoy a México y Estados Unidos en lo que anteriormente era un mismo territorio habitado por familias que quedaron divididas por el muro (foto de Marco Vinicio Morales Muñoz). Incluso, amplía la enunciación del genocidio a otras realidades, como sucede con la colocación del cartel “Alto al genocidio” en el muro que divide a México de Estados Unidos (foto de Priscilla Alexa Macías Mojica), ampliando el clamor al endurecimiento de las políticas migratorias. Los símbolos también se desplazan para ocupar los espacios y cambiar su vocación, como es la emblemática Estación Central en Nueva York, tomada por los manifestantes de la comunidad judía (foto de Charlie Eherman); o su presencia en la plaza de San Cristóbal de las Casas (foto de José Manuel Martín Pérez) teniendo como fondo una cruz de madera que representa el catolicismo indígena de la zona.

La bandera transgrede territorialidades que también salen de sus territorios trazados por los Estados para configurar minidominios en otros países. Este es el caso de las embajadas. Las fotografías de una manifestación afuera de la embajada israelita reproducen escenarios y experiencias de enfrentamiento violento (foto de Gerardo Vieyra). Vemos bombas caseras, vallas policíacas, fuego, cuerpos caídos. Esto no ocurrió en Gaza, sino en México, en el territorio de la embajada de Israel; pero también en el centro de la Ciudad de México, frente al edificio Guardiola, que aloja al Banco de México (foto de Ana Rodríguez). Los territorios se hacen practicándolos y las puertas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara durante el último mes de noviembre adquieren notoriedad de foro internacional y, por tanto, de visibilidad más allá de lo local (foto de Pilar Aranda).

Los símbolos vinculados a distintos cuerpos también generan intersecciones entre varios activismos: cobran y amplían las demandas cuando se vinculan al movimiento feminista o cuando se articulan con las demandas de reconocimiento a transexuales; o la resimbolización que se logra al colocar el ya reconocido bigotito de Hitler, el exterminador de los judíos, en el retrato de Benjamín Netanyahu, actual primer ministro de Israel.

Los invitamos a afinar la mirada para leer las múltiples realidades que generan las intervenciones estéticas a favor de Palestina captadas por los lentes de las cámaras fotográficas y a permitirse, a la vez, el goce de las maravillosas fotos que conforman este ensayo visual.

Renée de la Torre

Marcha por Palestina 17 dic 2023 CDMX

Elizabeth Sauno, Ciudad de México, 17 de diciembre de 2023.

Movilización en solidaridad con Palestina, realizada del Ángel de la Independencia al Zócalo, Ciudad de México.

Cercos

Rodolfo Oliveros, Paseo de la Reforma, CDMX, 05 de septiembre del 2024.

Dos jóvenes marchan por Palestina tomados de la mano; el cuerpo es el territorio cercado por el Estado de Israel.

Un año de genocidio, 76 años de ocupación.

José Manuel Martín Pérez, Plaza de la Resistencia, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, 8 de marzo de 2024.

El 8 de marzo, en el marco del día internacional de la mujer, el movimiento feminista en Chiapas se solidarizó con la acción global en solidaridad con Palestina.

Símbolos de paz en la capital.

Charlie Ehrman, Washington DC, 8 de junio de 2024

Dos hombres, un palestino (a la izquierda) y un judío ortodoxo (a la derecha), muestran signos de paz junto a la Casa Blanca en Washington DC, EEUU, durante una manifestación nacional.

Minerva propalestina

Christophe Alberto Palomera Lamas, Movilización en solidaridad con Palestina. Glorieta la Minerva, Guadalajara, Jalisco. Comité de Solidaridad con Palestina GDL. 12 de noviembre de 2023.

La Minerva, símbolo emblemático de Guadalajara ha sido punto de reunión para festejar la identidad tapatía, pero también para protestar. Espectadora de la búsqueda de la justicia y la fortaleza da apertura a las primeras movilizaciones del Comité de Solidaridad con Palestina GDL. 12 de noviembre de 2023.

Niño con papalote en la plaza del Zócalo

Dzilam Méndez Villagrán, Zócalo de la Ciudad de México, 14 enero de 2024.

Un acto simbólico para expresar apoyo a las y los niños de Gaza por medio de la elaboración de papalotes, realizado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Una luz para Palestina

Sandra Suaste Ávila, Ciudad de México, 5 de noviembre de 2023.

Un grupo de personas académicas y activistas se manifiestan y ofrendan flores de cempasúchil, veladoras, pan y el deseo de que cese la violencia en la franja de Gaza. Mujeres mexicanas recuerdan a las mujeres palestinas.

Alto al genocidio

Priscila Alexa Macías Mojica, Tijuana, Baja California, 01 de junio de 2024.

Cartel colocado en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos en una actividad artística y comunitaria transfronteriza.

Acción global por Rafah en México

Gerardo Vieyra, Ciudad de México, 28 de mayo de 2024.

El martes 28 de mayo de 2024, estudiantes de diversas universidades y organizaciones sociales en apoyo a Palestina, se manifestaron afuera de la Embajada de Israel en la Ciudad de México, en rechazo a los ataques israelíes que llegaron ese día al centro de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, el mismo día en que Irlanda, España y Noruega reconocieran al Estado de Palestina y pese a la condena internacional por un bombardeo a un campamento de desplazados. De acuerdo con datos de organizaciones de derechos humanos, han muerto más de 46 mil personas en Palestina y un gran número de personas han resultado heridas y con repercusiones graves en su salud.

Mirando la resistencia desde el piso 10.

María Fernanda López López, UNAM Ciudad Universitaria, Ciudad de México, mayo 2024.

Vista del campamento y pinta monumental escrita en la explanada de la biblioteca central de la UNAM, realizada por las personas integrantes del campamento estudiantil universitario, en apoyo a Palestina.

Una pausa en Grand Central, no más guerra.

Charlie Ehrman, Manhattan, Nueva York, 27 de octubre de 2023.

Cientos de manifestantes de la organización “Voz Judía por la Paz” ocuparon el vestíbulo de la Grand Central Station, en Manhattan, Nueva York, para detener el tráfico de pasajeros y manifestarse a favor de un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás.

Marcha 8M CDMX

Elizabeth Sauno, Ciudad de México, 8 de Marzo de 2024.

Durante la marcha del 8 de Marzo en la Ciudad de México, se hicieron presentes contingentes en solidaridad con Palestina, donde disidencias sexuales mostraron su apoyo a la causa Palestina.

Día de Muertos CDMX 30 oct 2024.

Elizabeth Sauno, 30 de octubre de 2024, Ciudad de México.

En el marco del Día de Muertos, periodistas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para visibilizar a los periodistas que han perdido la vida en la cobertura de la escalada militar de Israel contra el pueblo palestino.

Alto al genocidio, un grito colectivo.

Ana Ivonne Rodríguez Anchondo, Ciudad de México, 15 de mayo de 2024.

Joven frente a bloqueo de policías en el edificio Guardiola, durante las manifestaciones por el aniversario 76 de la Nakba Palestina, en la Ciudad de México.

Handala en la esquina del mundo.

Marco Vinicio Morales Muñoz, Tijuana, Baja California, México, 13 de febrero de 2025.

Handala, símbolo del pueblo palestino, plasmado en el muro fronterizo de Tijuana junto con otros elementos estéticos y diseños gráficos antibélicos que remiten al conflicto de Israel contra Palestina.

Censura en medios, y gritos en las calles

Ilze Nava, Plancha del Zócalo de la CDMX, 17 de febrero del 2024.

Manifestación pro Palestina Libre 2024.

Periodistas en la FIL

Pilar Aranda, Expo, Guadalajara (FIL), 5 de diciembre de 2024.

Con motivo del XX encuentro internacional de Periodistas se mantuvo una protesta en las inmediaciones de la feria internacional del libro en Guadalajara, se reporta que en el “conflicto” hay cerca de 200 periodistas asesinados.

Bibliografía

Anderson, Benedict (1993). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: FCE.

Bhabha, Homi K (2011). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.

Rancière, Jacques (2009). El reparto de lo sensible. Santiago de Chile: lom.

El monocultivo y el “ecuaro”: Aspectos y genealogías de la modernización agrícola en San Miguel Zapotitlán, México

Rubén Díaz Ramírez

Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa, México

es doctor en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Actualmente realiza una investigación postdoctoral en la UAM-Iztapalapa. En su trayectoria académica se ha dedicado a la investigación histórica y etnográfica sobre diversos aspectos de las transformaciones sociotécnicas, así como los imaginarios del progreso, la modernización y el desarrollo en varias localidades del municipio de Poncitlán, Jalisco. Su trabajo actual versa sobre la antropología e historia tecno-ambiental de Poncitlán, con énfasis en San Miguel Zapotitlán.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4424-0001

Imagen 1. Fantasmas y ruinas del progreso

San Miguel Zapotitlán, 16 de enero de 2022.

(Mariana en el viejo tractor Oliver del ejido) La agricultura es un modo de vida en la que los fantasmas y ruinas de los proyectos del pasado perviven visibles e invisibles, apacibles y violentos, efímeros y perdurables. Este modelo de tractor Oliver fue una de las insignias de la “modernización” de la agricultura ejidal en la década de 1950. En sus ruinas jugaron los niños de la generación nacida en la década de 1980.

Imagen 2. Resignificación de las infraestructuras del progreso

San Miguel Zapotitlán, 07 de marzo de 2022.

(Antiguas oficinas de CONASUPO, ahora Castariz) Una de las funciones de CONASUPO fue evitar los abusos de los intermediarios (conocidos como coyotes) en la comercialización del maíz. En el paisaje rural mexicano abundan estas ruinas que se asemejan a los templos mesoamericanos. En la Imagen 2 aparecen las bodegas de San Miguel Zapotitlán. El ejido renta las bodegas a Agropecuaria Castariz y a Integradora Arca, que se apropiaron simbólica y funcionalmente de las materializaciones de los sueños del progreso de la agricultura mexicana del siglo XX.

Imagen 3. Presencias no humanas residuales

Potrero Barranquillas, 07 de mayo de 2021.

(Datura floreciendo en un callejón cerca del trigo) Sujetar la agricultura a las cadenas productivas de la industria a mediados del siglo XX resultó no solo en el sometimiento de los campesinos a la producción de alimentos para el mercado urbano, también produjo el desplazamiento o aniquilación de otras especies clasificadas como “malezas” o “plagas”. Los callejones (áreas entre parcelas) son espacios residuales, albergan especies que también son residuales y por ello sobreviven a los agroquímicos. En la Imagen 3, una planta de toloache común, quizás Datura stramonium L.

Imagen 4. Visitantes inesperados

Potrero Barranquillas, 06 de diciembre de 2018.

(“Avenilla” en el callejón) Historias de seres vivientes perviven en el paisaje. Así como un día los castellanos trajeron sus especies del otro lado del océano, en el siglo XX se introdujeron maíces híbridos, sorgos y variedades de trigo exógenas. Los caminos quedaron trazados para el arribo de otras especies inesperadas. Por ejemplo, la “avenilla” (posiblemente Themeda quadrivalvis), que coloniza áreas perturbadas en cerros y carreteras, es un indicio de su trasiego encima de la maquinaria agrícola.

Imagen 5. El trigo: regar con agua contaminada del río Santiago

Potrero Barranquillas, 11 de enero de 2023.

(Riego “rodado” con agua del río) Los sistemas de riego son infraestructuras que conjuntan tiempos. En el siglo XIX, pequeños propietarios y hacendados acapararon las tierras de riego, pero los campesinos ganaron su derecho al agua en la reforma agraria del siglo XX. Estos sistemas aprovechan zanjas, canales, bordos y represas, algunas provienen de la época de las haciendas, otras fueron abiertas en los años de la reforma agraria.

Imagen 6. El trigo entre tradición e industria

Potrero Barranquillas, 21 de enero de 2023.

(La “raya” para guiar el agua por la parcela) Los agricultores y regadores son unos expertos en ver el terreno y usar la gravedad para dirigir las aguas dentro de las parcelas para regar el trigo. Este conocimiento se transmite a través de las generaciones. El líquido para el riego se extrae o se canaliza desde el río Santiago, en cuyo cauce las empresas del corredor industrial desechan sus residuos tóxicos. Como se observa, la “naturaleza” y la agricultura están contenidas por la tradición y por la industria de maneras poco evidentes.

Imagen 7. Dependencia: el monocultivo y los fertilizantes químicos

Potrero Barranquillas, 23 de febrero de 2021.

(Los dos Martín entre costales de urea). La agricultura comercial depende de los fertilizantes químicos. Entre 2021 y 2022 el precio de la urea alcanzó en la región hasta los 24 000 pesos por tonelada; 18 000 pesos según otras fuentes (Index Mundi 2023). La situación se agravó por la escasez provocada por la guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.

Imagen 8. Una dupla esencial: el monocultivo y el nitrógeno

Bodega Libertad, San José de Ornelas, 10 de junio de 2023.

(Sulfato de amonio y tarimas de Monsanto) El desabasto de urea y la guerra Rusia-Ucrania provocaron aumentos en el precio de la urea y por tanto en los gastos de producción por hectárea del maíz, 5 o 10 000 pesos más que en años anteriores. En una charla entre agricultores escuché: Estados Unidos nos lleva “muchísima ventaja” porque allá ya existen las sembradoras y los aplicadores de fertilizante que dosifican la cantidad suficiente por metro cuadrado. En México, al contrario, se “tira parejo”. Por eso, “las tierras que no lo necesitan se vuelven mejores y las que lo necesitan peores porque no reciben el fertilizante necesario” (Diario de campo, 29 de mayo de 2022).

Imagen 9. Cuando se alteran los ensamblajes

La Constancia, Zapotlán del Rey, 27 de marzo de 2021.

(Agricultores ven pasar una patrulla) El 22 de marzo de 2021, Día Mundial del Agua, los policías estatales destruyeron equipos de arranque del sistema de bombeo de varios de los ejidos de la región y retrasaron el riego en una etapa crítica del ciclo del trigo. Con estas acciones el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, responsabilizó a los agricultores de la crisis de abastecimiento de agua potable que sufría la ciudad de Guadalajara e intentó granjearse la simpatía de sus gobernados con el típico recurso de enfrentar el campo con la ciudad.

Imagen 10. Cuando se alteran los ensamblajes

La Constancia, Zapotlán del Rey, 27 de marzo de 2021.

(Agricultores organizados) Los agricultores buscaron el diálogo con el gobierno. Al final, se acordó que se restaurarían los equipos, pero las afectaciones ya estaban hechas. Las cosechas fueron de dos a tres toneladas por hectárea, la mitad o menos del promedio en años normales. El precio del trigo fue de 4 500 pesos la tonelada. Los ingresos de nueve mil pesos, en el caso de cosechas de dos toneladas por hectárea, son insuficientes, ni siquiera cubren la mitad de los gastos de producción.

Imagen 11. El agave

Potrero Barranquillas, 15 de septiembre de 2022.

(Nuevos cultivos en el ejido) La sequía, las acciones del gobierno estatal, los altos precios de insumos agrícolas y la expansión del mercado del tequila orillaron a varios agricultores a rentar sus parcelas a productores de agave (tequilana Weber). La fiebre por el agave surge en parte por el alto precio que alcanzó durante el periodo 2019-2021. Según una nota del periódico en línea UDG TV, “el precio del kilogramo del agave […] superó los 30 pesos, [30 veces más caro] que en 2006 cuando se vendía en 1 peso” (García Solís, 2020). En 2024, el precio varía entre 15 y 8 pesos el kilogramo.

Imagen 12. Eliminar especies sin valor

Potrero Barranquillas, 21 de febrero de 2019.

(Preparación del tanque de fumigación para el trigo) El monocultivo implica la eliminación sistemática de cualquier especie animal o vegetal que “compite” por espacios y recursos con las plantas cultivadas. Como apunta Gilles Clément, “la erradicación de una especie invasiva es siempre un fracaso: es afirmar que el estado actual de nuestros conocimientos no nos permite otro recurso que la violencia” (2021: 19). Uno de los herbicidas post emergentes más usados en San Miguel Zapotitlán se llama Ojiva (Paraquat), una prueba más del vocabulario bélico que pervive en la agricultura (Romero, 2022:51).

Imagen 13. La cosecha

Potrero Barranquillas, 19 de mayo de 2021.

(Los rastros verdes de otras especies entre el trigo) El trigo se cosecha a mediados de mayo. Este cereal fue la insignia de las haciendas de la región hasta la Revolución Mexicana de 1910 y se convirtió en el centro de atención de la ciencia agronómica a partir de 1940 (Olsson, 2017: 150). Variedades de trigo mexicanos se exportaron a países tan distantes como India, con lo que se crean más corredores globales biotecnológicos.

Imagen 14. Las máquinas

Potrero Barranquillas 19 de mayo de 2021.

(Cosechadora cargando trigo en el camión Dina) Uno de los símbolos visibles de la modernización agraria en esta región son las máquinas. Desde la década de 1960 el trabajo en los ejidos de Poncitlán es inimaginable sin trilladoras, tractores y camiones de carga. Los camiones transportan los granos hasta las fábricas Barcel, Kellogg´s, Bimbo, Ingredion, Cargill o PEPSICO, donde transforman los cereales en productos industriales que después regresan en camiones repartidores a los comercios en donde los agricultores los compran en forma de mercancía.

Imagen 15. Pagar la maquila

Potrero Barranquillas, 11 de junio de 2021.

(Pagar a tiempo la maquila) A mediados de la década de 1980 los ejidatarios compraron maquinaria agrícola para uso individual. Por diversas razones, estos agricultores fueron perdiendo su maquinaria hasta depender de los maquiladores: dueños de tractores, sembradoras, cosechadoras y demás equipo que rentan sus servicios a quienes los requieran. Esta es otra de las razones por las que el minifundio se encuentra en retroceso.

Imagen 16. De maíz mesoamericano a semilla híbrida

Potrero Barranquillas, 11 de junio de 2021.

(Jornalero revisando la semilla híbrida de maíz) Hay algo inquietante en el hecho de que las compañías privadas que comercializan semillas híbridas de maíz sean dueñas de “miles de años de conocimientos acumulados por millones de productores” que han sido depositados en la semilla como “plasma germinal” (Warman, 2003: 185). Los agricultores de Poncitlán dependen de estas empresas para comprar semilla año con año desde mediados del siglo XX. En ese entonces, a los híbridos les llamaban “maíz del gobierno” (Diario de campo, 25 de junio de 2022).

Imagen 17. La siembra genera tensión

Potrero Barranquillas, 10 de junio de 2023.

(Los agricultores supervisan la siembra correcta del maíz) La siembra del maíz inicia a finales de mayo, cuando han caído las primeras lluvias. La siembra genera tensiones nerviosas en los agricultores porque, como me comentó uno de ellos: “Tenemos tirado el dinero en las parcelas”. La inversión para producir maíz en 2018 se encontraba entre los 20 y 30 000 pesos por hectárea (Diario de campo, 2 de junio de 2018). Durante el 2023 la inversión fue de alrededor de 40 000 pesos por hectárea.

Imagen 18. La siembra a la hora que sea necesaria

Potrero Barranquillas, 10 de junio de 2023.

(Noche de siembra del maíz) Hay que mirar al cielo en busca de los indicios del clima. En 2022 una serie de tormentas reblandecieron los suelos del ejido, luego paró de llover hasta bien entrado el mes de junio. La lluvia ocasionó el retraso de las siembras y la resequedad marchitó las plantas que nacieron para encontrarse expuestas bajo un sol inclemente con apenas algo de humedad. Por eso, la siembra se realiza a la hora que sea necesaria, incluso por la noche, porque es imperativo bregar entre los cambios climáticos.

Imagen 19. Eliminar la competencia del maíz

Potrero Barranquillas, 22 de junio de 2022.

(Los jornaleros rellenan las bombas de aspersión) Los jornaleros están en contacto directo con los pesticidas. Según un estudio, cada año en el mundo 385 millones de personas enferman por envenenamiento con plaguicidas (Chemnitz et al., 2022: 18). Pero los efectos de los pesticidas en la salud humana alcanzan incluso a los consumidores urbanos de frutas y verduras contaminados por residuos invisibles.

Imagen 20. Quemar

Potrero Barranquillas, 22 de junio de 2022.

(Los jornaleros eliminan el “mostrenco”) Se le llama “mostrenco” a la milpa que nace de los granos de maíz que no alcanzan a ser recolectados por las máquinas cosechadoras. Es una planta rebelde que germina donde no debería: afuera de las líneas de los surcos. A la labor de eliminar el mostrenco y otras malezas los agricultores la llaman “quemar”, porque cuando el herbicida actúa sobre las plantas las seca, coloreándolas de dorado, amarillo o blanco. Un cultivador preguntó a un ingeniero por qué la ciencia no ha inventado un agroquímico que acabe de manera definitiva con este problema, a lo cual el ingeniero respondió entre veras y bromas: “¿Si acabamos con eso, qué veneno les vamos a vender?” (Diario de campo, 18 de octubre de 2018).

Imagen 21. Mirar la siembra

Potrero Barranquillas, 31 de octubre de 2018.

(Arriba, para mirar mejor las parcelas) La agricultura implica mirar. Lo anterior significa andar por la superficie de la parcela, levantar el polvo, auscultar por surcos mal alineados, sacar plantas agonizantes a la superficie, arrancar la maleza, ensanchar un canal con una pala; sentirse triste por las plantas nonatas. Ya que este mirar es una forma de conocer el mundo, “moviéndolo, explorándolo, atendiéndolo, siempre alerta al signo por el cual se revela” (Ingold, 2000: 55). El cultivo “moderno” depende de estas intuiciones “tradicionales” y sensibles.

Imagen 22. El acto de mirar en agricultura

Potrero Barranquillas, 21 de febrero de 2019.

(Mirar el trigo) El acto de mirar en la agricultura de San Miguel Zapotitlán es una búsqueda por signos de malos enredos de las múltiples especies y sus temporalidades. El agricultor observa entre las raíces y las hojas: Si el color es amarillento, es necesario fertilizar. Si las hojas están como mordisqueadas, es a causa de los gusanos. Está atento al desarrollo de hongos, mayates o gusanos cogolleros. Se siente satisfecho cuando la mayoría de las plantas refulgen con un verde oscuro y la población de plantas en la parcela luce homogénea. ¿Cuán distinto es el observar de los modernos urbanos al de los agricultores y campesinos?

Imagen 23. Colapso temporal: teocintle y maíz

Potrero Barranquillas, 22 de junio de 2022.

(Teocintle entre maíz híbrido) La lógica de la modernización supone que eficientes variedades de maíz sustituirán a las antiguas menos productivas. El teocintle, el ancestro evolutivo del maíz, crece entre los híbridos modernos en las tierras ejidales. Esta “rémora” de la evolución resiste los herbicidas y es visible solo cuando sobresalen sus espigas encima del maíz debido a su mayor longitud, que es cuando los agricultores arrancan la planta. El teocintle se ha mezclado con híbridos como el Pioneer (Inzunza, 2013: 72).

Imagen 24. Agricultores crono-nautas

Potrero Barranquillas, 19 de diciembre de 2021.

(Cosechadora vaciando el grano en un camión) Elegir cuándo sembrar y cosechar es una decisión delicada que depende de las condiciones climáticas. Si siembran antes del inicio del temporal, la semilla no nace. Si esperan demasiado, el terreno está tan blando que es imposible sembrar. Si el maíz no se seca a tiempo, las lluvias de invierno podrían dificultar la cosecha. El agricultor se convierte en un crono-nauta que navega entre temporalidades insumisas, las cuales se agitan en el Antropoceno y la Era de las Plantaciones.

Imagen 25. Las viejas nuevas demostraciones

Potrero La Bueyera, 09 de octubre de 2018.

(Registro para asistir a una demostración) Las demostraciones son las viejas tácticas del extensionismo y la comunicación rural del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial existió una “necesidad” por incrementar la producción de comida en América, “la consecuencia fue un fuerte interés en los medios de comunicación”. En ese contexto, “la persuasión fue considerada el arma correcta” para incentivar el cambio y “facilitar el desarrollo” del campo (Díaz Bordenave, 1976: 136).

Imagen 26. Demostrar para vender

Potrero San Juanico, 18 de octubre de 2018.

(Ingeniero demostrando el llenado de la mazorca) Al contrario del mirar del agricultor, las demostraciones son un despliegue de retórica visual que busca convencer al productor agrícola de comprar un producto o un servicio. Los ingenieros agrónomos (antes los extensionistas) son los actores que intentan superar el supuesto “escepticismo” de la gente de campo mediante tácticas fundamentadas en la ciencia de la comunicación.

Imagen 27. Etiquetas para reconocer el híbrido

Potrero San Juanico, 18 de octubre de 2018.

(Ingeniero bromea con agricultores) Las agro empresas llaman “vitrinas” a estas escenas donde se demuestra al agricultor los beneficios de sus productos (Diario de campo, 15 de marzo de 2024). Son fundamentales los apoyos visuales, como este letrero que indica la variedad sembrada: Pioneer P3026W, que está asociada con el insecticida Dermacor de DuPont.

Imagen 28. La sociabilidad de los agricultores y la publicidad

San Miguel Zapotitlán, 04 de noviembre de 2022.

(Comida de agradecimiento) Desde 2019, Integradora Arca organiza la Expo Foro Maíz Amarillo en San Miguel Zapotitlán el mes de noviembre, una feria que vincula a los agricultores con agronegocios, aseguradoras, empresas financieras y con el sector industrial. Como el nombre lo indica, gira en torno a las complejidades de la producción de maíz amarillo para consumo de la industria. Luego de conferencias y demostraciones, Integradora Arca ofrece una comida a los asistentes, donde sobresalen los vistosos artículos promocionales de las empresas, como las gorras blanquiazules de Financiera Rural (FIRA).

Imagen 29. Nuevas tecnologías

San Miguel Zapotitlán, 04 de noviembre de 2022

(Venta de drones agrícolas) En el sector del agronegocio pervive el determinismo tecnológico: se asume que las nuevas tecnologías incrementan casi de inmediato la producción. En la Imagen 29 aparece la última innovación: el dron fumigador. Otro aparato de uso militar que extiende sus aplicaciones al agro y que se suma a la lista del maquinismo promovido por la visión futurista del agronegocio (Marez, 2016).

Imagen 30. La religiosidad del tractor

San Miguel Zapotitlán, 20 de septiembre de 2023.

(Entrada de Gremios San Miguel Zapotitlán) Si bien la agricultura es una actividad comercial abismada entre el pasado y el futuro, esto no significa que los aspectos religiosos estén ausentes en su operación. Las misas por el buen temporal y las peticiones a san Isidro Labrador, patrono de los labradores, son comunes en San Miguel Zapotitlán. La religión es parte integral de la producción de granos para la industria “moderna”.

Imagen 31. La religiosidad del agroquímico

Poncitlán, 09 de octubre de 2018.

(Entrada de Gremios Poncitlán) La iconografía agrícola traspasa los dominios para formar parte de desfiles y procesiones religiosas. En la Imagen 31 aparece un envase gigante de un agroquímico encima de un carro alegórico que desfiló en la “Entrada de Gremios”, un desfile que abre la fiesta de la Virgen del Rosario en Poncitlán, la cabecera municipal. La agricultura no es solo producción, también es cultura visual mezclada con religión.

Imagen 32: Los ecuaros: policultivos en el olvido

Cerro el Venadito, San Miguel Zapotitlán, 22 de marzo de 2023.

(Ecuaros en laderas) La agricultura comercial convive con una práctica de policultivo llamada “ecuaro”. Un campesino define ecuaro como “un pedacito de tierra para sembrar verduras o maíz, como decir: nomás pa´ los elotes” (Diario de campo, 6 de marzo de 2019). Esta práctica está a punto de desaparecer, si bien todavía quedan unos cuantos campesinos que cultivan sus ecuaros. En la Imagen 32, se observa un ecuaro en temporada de secano y en lontananza las planicies con trigo.

Imagen 33. La diversidad incluso en la sequía

Cerro el Venadito, San Miguel Zapotitlán, 22 de marzo de 2023.

(Ecuaro del tío Conrado) Los campesinos eran hacedores expertos de arreglos multiespecie antes del monocultivo. Los ecuaros han sido caracterizados como “sistemas agroforestales” donde coexisten “un elevado número de plantas perennes y anuales, silvestres y domesticadas, [así como] especies con diferentes usos” (Moreno-Calles et al., 2016: 5). En esto, los policultivos son distintos a los monocultivos, donde se asegura la supervivencia del trigo y del maíz, pero no de otras especies. En la Imagen 33 se observa la cerca viva formada por especies maderables y frutales.

Imagen 34. Ecuaro y desmonte

Cerro el Venadito, San Miguel Zapotitlán, 22 de marzo de 2023.

Antes de sembrar la milpa, el campesino “limpia” el terreno. Corta las especies consideradas malezas, mientras que tolera otras plantas útiles, con esta acción crea el paisaje a partir de la biodiversidad existente. En la Imagen 34 se observa el nopal, llamado blanco, que es muy valorado en la cocina local por su sabor y textura.

Imagen 35. Nuevos campesinos

San Miguel Zapotitlán, 16 de junio de 2022.

(Mariana sembrando un nuevo ecuaro) La pandemia publicitó el “retorno a la naturaleza” a nivel del discurso popular. Sin embargo, este fenómeno es relativamente común en las sociedades postindustriales en que los “neo campesinos” y los “neo artesanos” reivindican saberes y praxis locales al regresar al mundo rural desde las urbes (Chevalier, 1998:176). En la Imagen 34, Mariana tapa los hoyos –ahoyados con una herramienta manual llamada azadón– en donde depositó las semillas con esperanza de la cosecha.

Imagen 36. Antiguas y nuevas asociaciones

San Miguel Zapotitlán, 24 de agosto de 2023.

(Asociación de maíz, zinnias, calabazas y frijol) Los nuevos campesinos aprenden a cultivar la milpa atendiendo las enseñanzas de los antiguos campesinos, pero también mediante videos de YouTube, que fueron filmados por personas que practican la permacultura en Chile o en España. De modo que la milpa se convierte en un laboratorio de experimentación –como lo ha sido durante milenios– donde se ensamblan nuevas asociaciones entre seres vivientes y se trazan rumbos globales que son distintos a los del monocultivo.

Imagen 37. Selección emotiva de la semilla

San Miguel Zapotitlán, 09 de marzo de 2024.

(Mariana seleccionando la semilla) Las semillas que se siembran en la agricultura de ecuaros han sido seleccionadas por campesinos desde hace decenas de años. Su historia-genética es razón suficiente para promover su cuidado. Incluso en medio de esta región donde la agricultura es cada día más tecnificada y comercial, las personas conservan variedades locales de semillas de frijol, calabaza y maíz, y las plantan en donde encuentran suelo disponible. Este modo popular de conservación de semillas podría asegurar la preservación de los maíces nativos.

Imagen 38. La milpa más allá del rendimiento

San Miguel Zapotitlán, 09 de marzo de 2024.

(Calabaza y sus semillas junto a mazorcas multicolor) Una pregunta esencial de la historia económica agraria es si la milpa es productiva. Si se compara la cosecha de los ecuaros con el rendimiento de los monocultivos, la respuesta es negativa. El monocultivo está diseñado para producir masivas cantidades de materia prima para la industria. En comparación, ni siquiera hay cifras exactas sobre la producción en los ecuaros. Pero lo que se pierde en cantidad con los policultivos, se gana en diversidad y salubridad: el sabor de las calabazas o los elotes sin pesticidas es inmejorable. Y las relaciones entre humanos y no humanos se intensifican alrededor del cultivar y compartir estos alimentos.

Bibliografía:

Chemnitz, Christine, Katrin Wenz y Susan Haffman (2022), Pestizidatlas. Daten und Fakten zu Giften in der Landwirstschaft, Heinrich-Böll-Stiftung; Bund. Friends of The Earth Germany; PAN Germany; Le Monde Diplomatique. Recuperado de: www.boell.de/pestizidatlas.

Chevalier, Michel (1993). “Neo-rural phenomena”, en L’Espace géographique. Espaces, modes d´emploi, número especial, pp. 175-191. Recuperado de: https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1993_hos_1_1_3201

Clément, Gilles (2021). El jardín en movimiento. Barcelona: Gustavo Gili.

Díaz Bordenave, Juan (1976). “Communication of Agricultural Innovations in Latin America.

The Need for New Materials”, en Communication Research, vol. 3, núm. 2, pp. 135-154.

García Solís, Georgina Iliana (8 de mayo de 2020). Sin desabasto, el agave azul se encarece en 3 mil%. UDG TV. Recuperado de: https://udgtv.com/noticias/sin-desabasto-el-agave-azul-se-encarece-en-3-mil-/168584

Index Mundi (2024). Urea precio mensual. Peso mexicano por tonelada. Recuperado de: https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=urea&meses=60&moneda=mxn

Ingold, Tim (2000). The Perception of the Environment. Essays on Livehood, Dwelling and Skill. Londres: Routledge.

Inzunza Mascareño, Fausto R. (2013). “Hibridación entre teocintle y maíz en la Ciénega, Jal., México: propuesta narrativa del proceso evolutivo”, en Revista de Geografía Agrícola, núm. 50-51, pp. 71-97.

Marez, Curtis (2016). Farm Worker Futurism. Speculative Technologies of Resistance. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Olsson, Tore (2017). Agrarian Crossings. Reformers and the Remaking of the US and Mexican Countryside. Princeton: Princeton University Press.

Romero, Adam (2022). Economic Poisoning. Industrial Waste and the Chemicalization of American Agriculture. Oakland: University of California Press.

Warman, Arturo (2003). Corn and Capitalism. How Botanical Bastard Grew to Global Dominance. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Fotografiar un proceso ritual: una aproximación a la agencia de las máscaras del Xantolo

Pablo Uriel Mancilla Reyna

El Colegio de San Luis

es doctorando en el Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Sus temas de investigación son el ritual, la antropología visual, las prácticas religiosas y la antropología del arte. Forma parte de El Laboratorio de Antropología Visual de El Colegio de San Luis (LAVSAN).

Imagen 1. Chapulhuacanito: lugar de chapulines y de máscaras

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2022

Durante los días de fiesta del Xanto, el centro de Chapulhuacanito es decorado para el atractivo de los pobladores y visitantes.

Este año esperamos que la delegación arregle bien, porque el Xantolo es la fiesta grande de Chapulhuacanito.

Participante del grupo de disfrazados del barrio San José

Imagen 2. Semilla para el día de San Juan

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019

La flor de cempasúchil que se pone en los altares domésticos durante el Xantolo se deja secar y sus semillas serán rociadas el 24 de junio (día de san Juan Bautista) del siguiente año. Ese día salen a los patios de sus casas y rocían las semillas que les darán la flor del Xantolo de ese año.

Imagen 3. Tamales para la ofrenda

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023

Durante la bajada de máscaras y los días del Xantolo, las mujeres se organizan para hacer los tamales que ofrendarán y que serán el alimento para los participantes del grupo de disfrazados, quienes llegarán a comerlos al terminar de bailar por las calles de la comunidad.

Hacer tamales es una de las labores más importantes y es el soporte del proceso ritual del Xantolo al momento de ofrendar e intercambiar alimentos.

Imagen 4. Altar doméstico

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

Te espero para el Xantolo para que me tomes una foto con el altar que voy a poner aquí en la casa, me dijo don Barragán

Fragmento de mi diario de campo

En las casas se monta un altar doméstico que es dedicado a las personas de la familia que han fallecido. Aquí se coloca comida y se ofrenda, en algunas ocasiones se pone también una máscara haciendo referencia a su participación en algún grupo de disfrazados.

Imagen 5. No decir gracias

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019

En las ofrendas domésticas se ponen los alimentos que serán sahumados para después comerlos. En Chapulhuacanito, durante los días del Xantolo, se come de lo que la gente pone en el altar. Cuando invitan a ofrendar (consumir la comida del altar), no se tiene que decir gracias porque los alimentos fueron preparados para los difuntos y uno solo es el vehículo que los consume en su forma material.

Imagen 6. La bajada del diablo

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2023.

En la primera bajada de máscaras es crucial bajar las máscaras de diablo de cuernos agachados y cuernos parados. Estas son recibidas por un empresario pasado que, al tomarlas, sopla copal del sahumerio.

Imagen 7. El payaso

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2022.

Independientemente de las máscaras rosas tradicionales del barrio de San José, existen otras que llevan a los participantes a crear otro tipo de personajes.

Este año no saben de lo que me voy a disfrazar, y no le quiero decir a nadie porque luego me lo van a copiar.

Participante del grupo del barrio de San José

Imagen 8. El fotógrafo

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

Estábamos en la casa del empresario mientras todos preparaban su disfraz, en eso llegó Toño y me dijo: “No sabes de lo que me voy a disfrazar, te vas a quedar sorprendido, Uriel”.

Fragmento de mi diario de campo

Una de las cualidades del disfraz es que puede incluir elementos de lo que ven o está sucediendo en el momento. En ese caso, uno de los disfrazados decidió incluir mi trabajo como antropólogo/fotógrafo, en la forma en como aparecería durante esos días.

Imagen 9. Juego de miradas

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

Después de que la cámara de Toño quedó destrozada, solo se conservó el lente. El carácter lúdico del Xantolo logró un juego de miradas en el que quedaba expuesta la mirada y la forma de hacerlo.

Imagen 10. Música para las máscaras

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

La música de trío de Huapango es crucial en las bajadas de máscaras de cada uno de los grupos de disfrazados. Al llegar el trío a la casa del empresario, empieza a tocar “El canario” para las máscaras. Además, acompaña a los disfrazados a su baile por las calles de la comunidad durante los cuatro días que dura la fiesta.

Imagen 11. El diablo en el mural

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Mayo de 2023.

Una de las máscaras más relevantes en Chapulhuacanito es la del diablo. Esto se debe a que la forma, figura e imagen de esta máscara es la manera como se apareció el diablo en esta comunidad. Por esta razón se han dedicado algunos murales a destacar la importancia de esta imagen.

Imagen 12. “Ya hay que ponernos a echar cuetes”. El Gordo, segundo empresario del barrio de San José

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Marzo de 2013.

Además de la música, otro aspecto fundamental sonoro es el cohete o, como la gente le dice: “echar cohetes”. Su tronar en el cielo crea un ambiente festivo que sirve para avisar a gran parte de la comunidad en dónde se están preparando para las ofrendas, las bajadas de máscaras o que los disfrazados se están alistando para salir a las calles de la comunidad.

Imagen 13. “Tocando el piso quiere decir que los pasados ya están aquí entre los vivos”. Cecilio, empresario pasado del barrio de San José

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.

Durante la primera bajada de máscaras, solo se bajan siete máscaras principales. En este caso bajaron el diablo de cuernos agachados, el diablo de cuernos parados, el cole mayor, el abuelo, la abuela, la máscara del segundo empresario y la máscara del chiflador. Después de bajarlas del techo falso de la casa en la que las guardan, es necesario que las máscaras toquen el suelo, que es muestra de que los difuntos ya están en el plano terrenal, en donde habitamos los vivos.

Imagen 14. “En la primera bajada es algo íntimo con poquita gente, ya en la segunda bajada sí es en grande”. El Gordo, segundo empresario del barrio de San José

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.

Para la segunda bajada de máscaras, el grupo de disfrazados del barrio de San José se organiza y pone sillas para esperar alrededor de 50 personas, algunas veces llega a haber más. A todas las personas se les ofrecen tamales, café, chocolate y refrescos.

Imagen 15. Transmisiones

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2023.

La segunda bajada de máscaras puede ser un evento tan grande, que los empresarios llegan a gestionar la trasmisión del ritual. Algunas veces solo se da por redes sociales y en otras ocasiones llevan a la radio de la comunidad para que pueda transmitir.

Imagen 16. Altas de las máscaras

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.

Los altares en donde están las máscaras suelen ser más grandes que los altares domésticos. Esto lleva a una mayor elaboración del arco y collares de flor de cempasúchil. Elaborar un arco para la bajada de máscaras lleva un significante de prestigio y orgullo.

Imagen 17. Tener listo el disfraz para salir

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

Los participantes del grupo de disfrazados se dan cita en la casa del empresario en donde toman su máscara y preparan su disfraz. En algunas ocasiones toman ropa de la que ya hay en el lugar de las máscaras y que se usa año con año, en otras llevan ellos su propia ropa. Además de disfrazarse con máscaras, también algunos hombres se visten de mujer para hacer parejas al momento de bailar.

Imagen 18. Las nuevas generaciones

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

Si te das cuenta, este grupo trae mucho niño, a muchos les llama la atención y se vienen para acá, y eso está bien porque ellos son las nuevas generaciones. Yo así andaba como ellos desde chiquito, atrás de los disfrazados.

El Gordo

Imagen 19. Máscara pequeña

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

A mi hijo ya le hice una máscara pequeña, que le quede bien y pueda usar para el Xantolo.

Chilo, mascarero de la comunidad

Imagen 20. El sudor

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2019.

Imagínate todo lo que ha pasado una máscara por dentro, tiene el sudor y la energía de mucha gente que se la ha puesto.

Óscar, disfrazado del barrio de San José

Imagen 21. La bajada del cole

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.

Cada una de las máscaras que se baja tiene que ser sahumada antes de pasarla al piso y darle de beber aguardiente.

Imagen 22. Pasar el traguito

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Octubre de 2023.

Entregar y recibir: son palabras que se utilizan en la bajada de máscaras y consiste en un diálogo entre los empresarios actuales y los pasados, en el que compartir el traguito (aguardiente) es fundamental durante el ritual, para afianzar el proceso en el que dan la bienvenida a los difuntos.

Imagen 23. Sahumar para no volverse loco

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Septiembre de 2018.

Durante las bajadas de máscaras es necesario que todas las personas que asisten al ritual pasen a sahumarlas. Esto evitará que se vuelvan locos, lo que consiste en no conciliar el sueño y escuchar a los disfrazados. En caso de volverse loco, el empresario tiene que tallar una máscara y dar de beber el polvito que salga con aguardiente.

Imagen 24. El destape de Óscar

Chapulhuacanito, Tamazunchale, S.L.P. México. Noviembre de 2019.

En el destape, ya cuando uno se quita la máscara, a mí me da tristeza de que no las voy a volver hasta el próximo año.

Óscar

Del insomnio zamorano. Lo que no se platica, pero que la noche permite mostrar

Laura Roush

El Colegio de Michoacán

le gusta caminar de noche y durante la pandemia comenzó a documentar aspectos de la noche en Zamora, Michoacán, donde vive. Es doctora en antropología de la New School for Social Research y da clases en El Colegio de Michoacán.

Imagen 1. Del insomnio zamorano. Lo que no se platica, pero que la noche permite mostrar.

Zaguán en Jardines de Catedral, Zamora, Michoacán. Mural por Marcos Quintana, 2019

Imagen 2. Novenario pandémico

Colonia El Duero, Zamora, diciembre 2000

Imagen 3. “Cuando se cierre el Merza a las once, te quiero aquí de regreso”

Parroquia de San Pedro y San Pablo, Infonavit Arboledas. 22 horas con 55 minutos. Enero de 2020.

Imagen 4. Chiras pelas. En la noche las calles y banquetas refrescan y se puede jugar más rico. Algunas colonias de la ciudad ofrecen las condiciones para que los niños disfruten de una vida nocturna durante todo el año.

Jardines de Catedral, Zamora, 2018.

Imagen 5. En Navidad y en contadas otras fiestas se suspenden las normas de horario

Jardines de Catedral, 24 de diciembre de 2020, casi medianoche.

Imagen 6

Jardines de Catedral, Zamora, Año Nuevo, 2021.

Imagen 7. Cuando desviaron el río Duero, segmentos de su antiguo curso se volvieron calles curvadas, a veces angostas y con pocas conexiones con otras calles

La Lima, julio de 2023.

Imagen 8. Las calles angostas y curvadas del viejo curso del Duero permiten la continuación de la costumbre de los altares callejeros porque los protegen del tráfico. Sin embargo, dicen, por la violencia y las faltas de respeto muchos ya prefieren armarlos dentro de las casas y escasean los altares públicamente visibles.

Día de Muertos, 2020, La Lima.

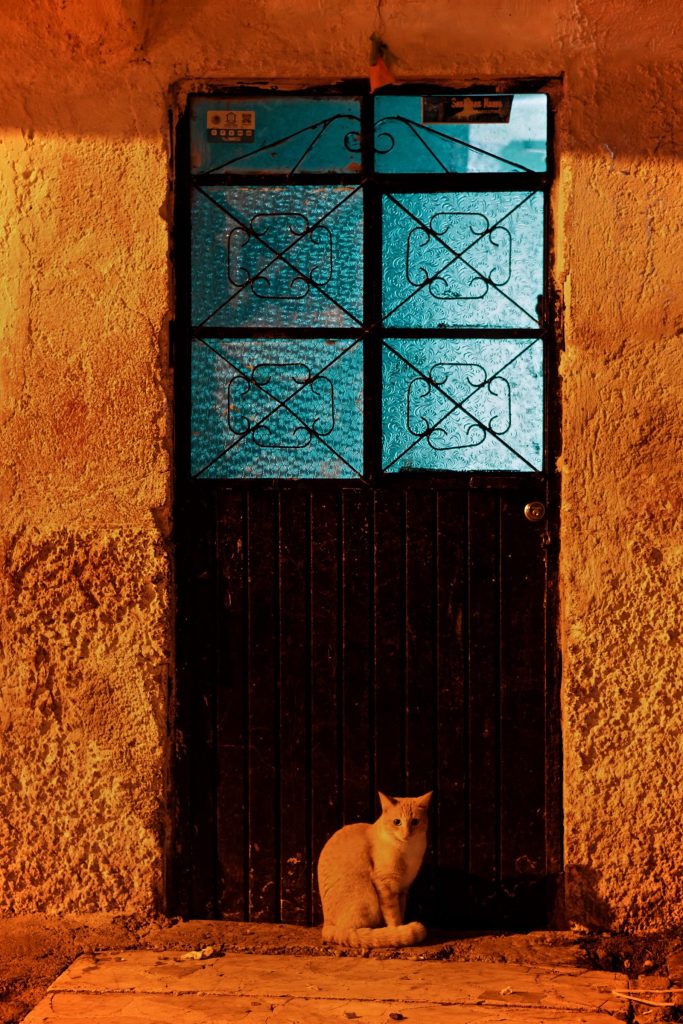

Imagen 9. Se baja el tráfico, se meten los niños y salen los gatos

Colonia El Duero, septiembre de 2023.

Imagen 10. Ya se encerraron

Jacinto López, enero de 2021.

Imagen 11. Altar de Día de Muertos

Infonavit Arboledas, 2021

Imagen 12. Un altar multifamiliar que hospeda recuerdos de una calle entera

Arboledas Tercera Sección, Día de Muertos, 2021

Imagen 13. “Lo que duele es la pinche matazón”

Día de Muertos, 2021, La Lima

Imagen 14. Dos caídos de la misma familia. De pronto, mataron al tercero

El Duero, julio de 2021

Imagen 15. “Es que anduvo en eso”

El Duero, julio de 2021

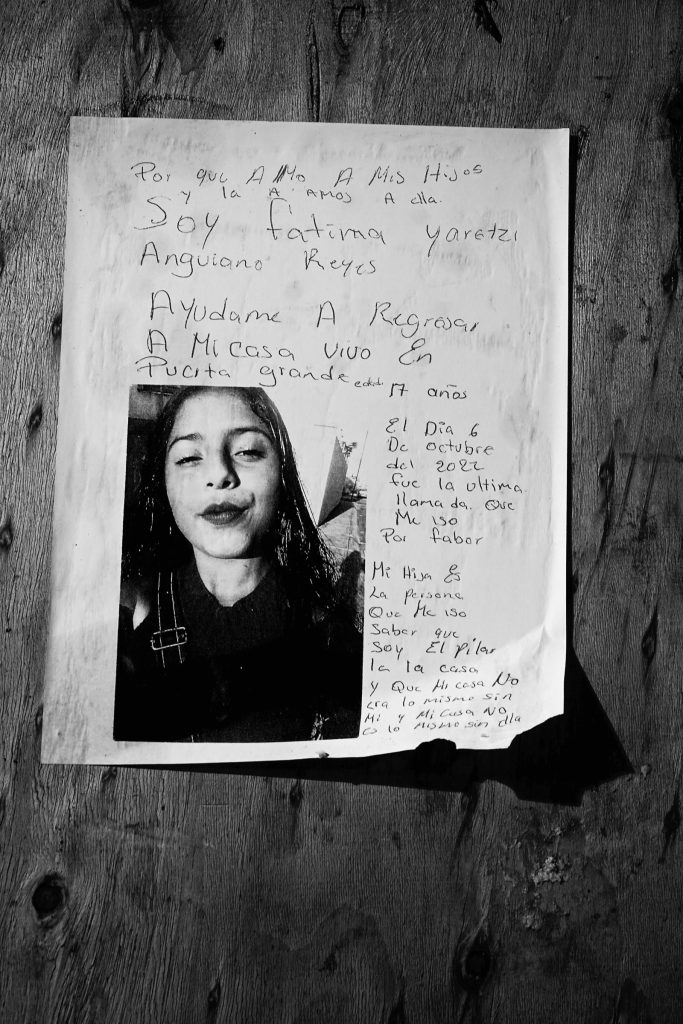

Imagen 16. “Nadie lo entiende. Pero si te aíslas, puedes volverte loca”

Zamora, octubre de 2022 (foto); conversación sobre el propósito de estas fotos, octubre de 2023

Quiso mantenerse anónima, pero también quiso que se vieran sus hijos, pues uno podría estar vivo en alguna parte.

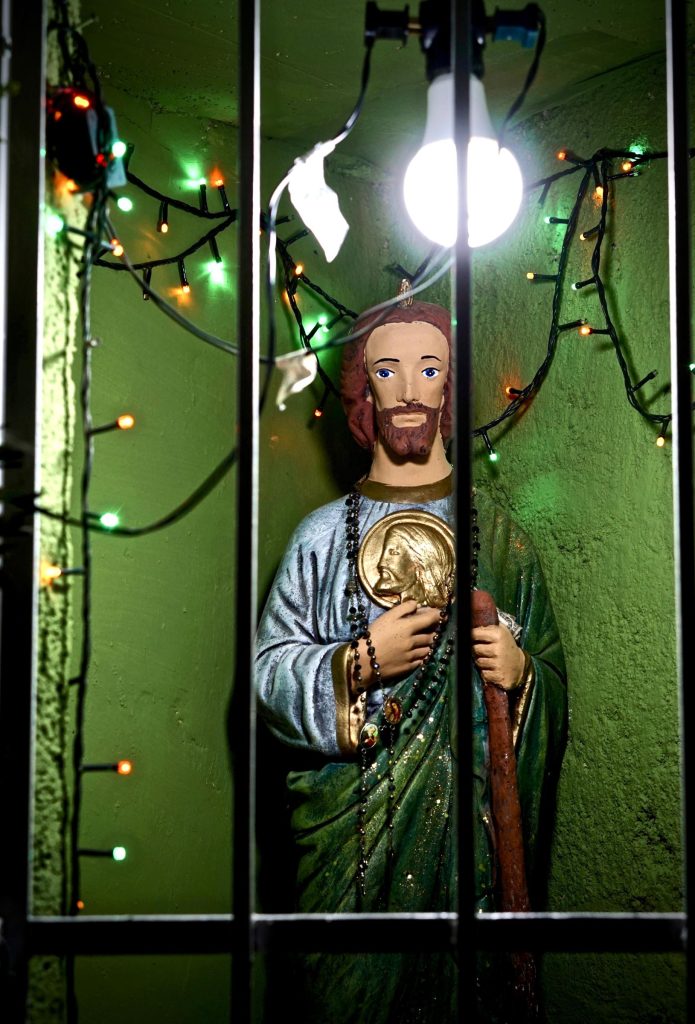

Imagen 17. Altar a san Judas Tadeo

Mismo lugar que en la imagen anterior, Zamora, octubre de 2022

La situación de las mujeres que debieron hacerse cargo de esas tareas debido al secuestro-desaparición, al encarcelamiento o a la clandestinidad de sus compañeros es intrínsecamente diferente…

La situación de terror en que se vivía requería ocultamientos diversos inclusive del dolor personal. Incluía intentar que los hijos siguieran sus actividades cotidianas como si nada hubiera pasado para evitar sospechas. El miedo y el silencio estaban presentes de manera constante, con un costo emocional muy alto.

Elizabeth Jelin, antropóloga, sobre la guerra sucia en Argentina (2001:105)

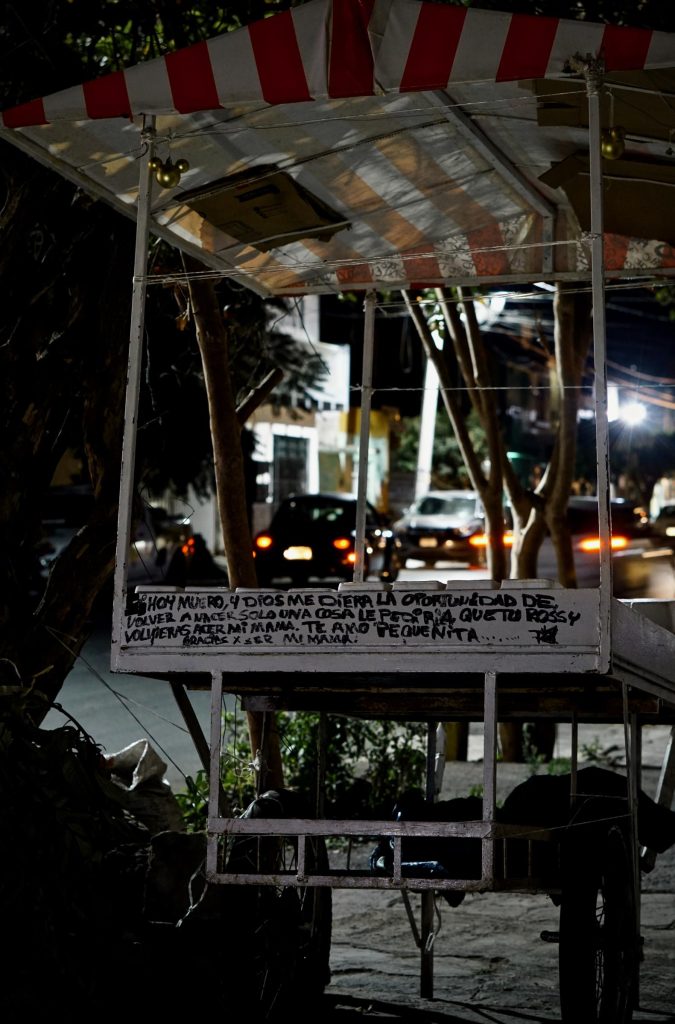

Imagen 18. “Si hoy muero, y Dios me diera la oportunidad de volver a nacer solo una cosa le pediría, que tú, Rossy, volvieras a ser mi mamá. Te amo, pequeñita. Gracias por ser mi mamá”

Avenida Virrey de Mendoza, enero de 2021.

Imagen 19

Arboledas Segunda Sección, octubre de 2023

Existe un gran estigma sobre las personas desaparecidas. En Zamora la población tiene interiorizada la frase de “en algo andaba”, para justificar todo crimen de lesa humanidad. Considero que ello es reflejo de que hemos perdido la capacidad de empatizar con el dolor del otro, pensamos que la violencia es un medio razonable para castigar o resolver los conflictos y, también, nos regala una falsa sensación de seguridad, ya que eso no me pasará a mí, solo al otro, al que “en algo anda”.

Esta violencia simbólica que la población ejerce ha traído diversas repercusiones sobre las víctimas de desaparición forzada y asesinato, y de sus familiares, en la búsqueda de la verdad y la justicia. Pareciera que, si la víctima tenía algún vínculo con actividades ilícitas, buscarla, exigir justicia o su aparición con vida, fuera ilegítimo a los ojos de la sociedad, pero también de sus familiares, quienes por vergüenza o por “carecer de autoridad moral”, se ven obligados a vivir con zozobra y a guardar silencio.

Itzayana Tarelo, antropóloga, comunicación personal, Zamora, octubre de 2023

Imagen 20

Santuario Guadalupano, Zamora Centro, julio de 2023

¿Qué nivel de muertes violentas es socialmente aceptable? Si aspiramos a una tasa de mortalidad de 9.7 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, registrados al inicio del gobierno de Felipe Calderón, o de 17.9 cuando concluyó su administración, los 39 asesinatos de Zamora y 15 de Jacona, solo de abril, son muchos.

Pero si cotejamos con los 196.63 (por cada cien mil) que publicitó la prensa nacional, según el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (11 de marzo de 2022), entonces “vamos bien”, pues de 39 asesinados por mes resultarían 468 al año, ligeramente arriba de los 401 que resultan de una tasa anual de 196.63%. ¡Ah, pero si comparamos con los 57 homicidios dolosos de Zamora y los 21 de Jacona anotados en diciembre de 2021, abril va a la baja!”

José Luis Seefoo (2022)

Imagen 21. Asfalto hasta el mero tronco

Avenida del Árbol, mayo de 2023.

Una vendedora de hot dogs me platicó cómo dos asesinos esperaban a sus víctimas entre los árboles. Aunque los que mencionaba eran tan solo unos raquíticos ficus; para ella, añadían oscuridad a la escena. Continuó relatando otros asesinatos en la zona, incluyendo uno por la calle de al lado. Los drogadictos pasaban el rato ahí, decía, hasta que varios árboles grandes fueron cortados. Cuando insistí, reconoció que las rondas militares comenzaron por ese tiempo. Sin embargo, se aferró a que los árboles eran el factor principal. Para esta señora, los árboles se vinculaban metonímicamente con el peligro y el crimen.

Para un extaxista, estos eran en sí matones. Me contaba de un árbol muerto que cayó encima de un auto, matando a los padres y dejando huérfanos a los niños que viajaban en el asiento trasero. “¡No debe de permitirse ningún árbol más grande que una persona!”, insistió. Ese día también hablamos de los homicidios, pero guardó su indignación para los árboles. Cuando los responsables no pueden nombrarse por miedo a las represalias, hasta los árboles pueden ser un foco para articular la ansiedad.

Rihan Yeh (2022) The Border as War in Three Ecological Images

(La frontera como guerra en tres imágenes ecológicas)

Imagen 22. Estorbaba, pues

Avenida del Árbol, junio de 2023.

Imagen 23

Día de Muertos, 2020, Colonia El Duero

Los homicidios, enunciados como ‘enfrentamientos’, en realidad son formas de cacería humana de jóvenes marginados. Unos y otros, víctimas y sicarios directos, no ocupan posiciones altas en la escala social.

Así mientras el dolor por la pérdida y el olor a incienso invada los hogares de colonias populares, los homicidios dolosos no bajarán suficientemente. Si los velorios y sepelios tuvieran lugar en espacios “residenciales”, habría que esperar cambios importantes…

Anónimo (textual)

Imagen 24

Colonia El Duero, enero de 2022

Imagen 25. Los puestos de comida con sus luces convocan de lejos a convivir con vecinos o desconocidos, una sociabilidad nocturna que no se rinde

El Duero, enero de 2022

Imagen 26. Recién le llamaron “La Metataxis”: junta la información de todos los taxistas

El Duero, febrero de 2021

Su puesto de hamburguesas es el que más noche cierra. Tiene el don de animar a la plática a vigilantes, veladores, policías, personal de hospital, taqueros que ya levantaron sus puestos que también escucharon algo y a toda una gama de personas que no pueden dormir por algún motivo.

Imagen 27. Taxista comprometido con el turno nocturno y comensal eventual en el puesto de las hamburguesas

Colonia El Duero, octubre de 2022

Después de la medianoche, la conversación suele volverse más filosófica. Se juntan pedacitos de noticias que nunca saldrán en un periódico.

Imagen 28. Otro integrante de la tertulia de los noctámbulos. Tema: ¿Qué culpa tiene la noche si te matan de día?

Colonia El Duero, 2022

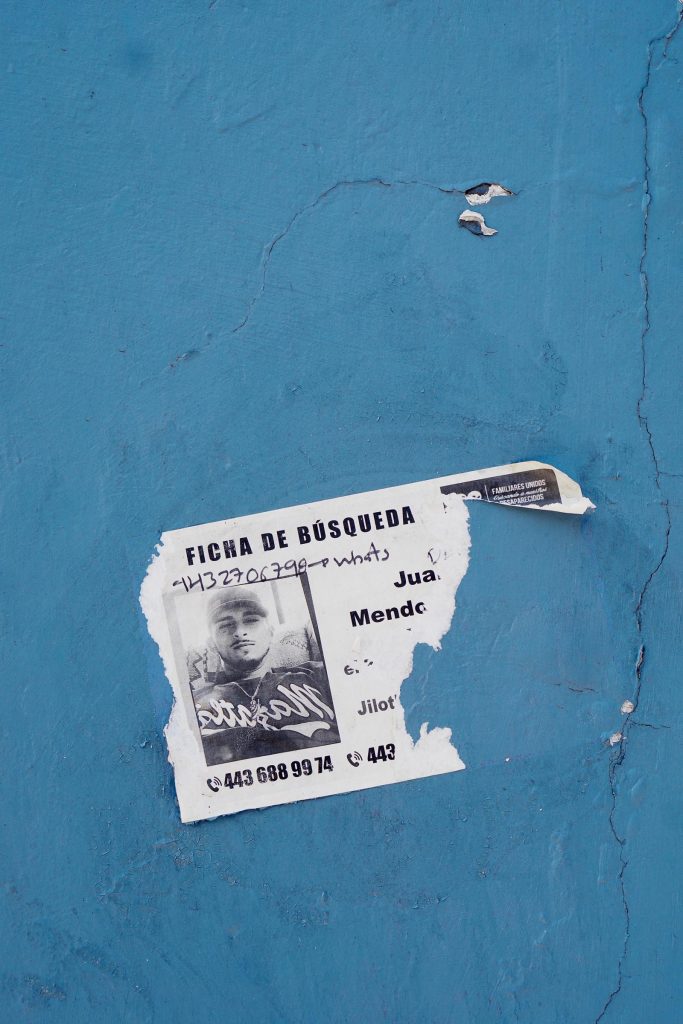

Imagen 29

Zamora Centro, marzo de 2023.

El 5 de marzo salimos a marchar en Zamora por el 8M. Yo iba acompañando al contingente de mujeres buscadoras y estuvimos pegando, con engrudo, las fichas de las personas desaparecidas. Días después volví a pasar por esas calles y vi que las habían intentado arrancar.

Un amigo me dijo que en Querétaro las personas del aseo público tenían la indicación de quitar todo tipo de propagandas o carteles y que por eso arrancaban las fichas de las personas desaparecidas. Yo supongo que aquí hacen lo mismo, aunque a veces dura más en una pared la publicidad de un evento que el rostro de un desaparecido.

Anónima, Zamora, octubre de 2023

Imagen 30

Zamora Centro, agosto de 2023.

A los detentores de la violencia, las madres buscadoras les han dicho “No queremos culpables, solo queremos a nuestros hijos”. Con la celebración de misas y veladas en las que se realiza oración y se encienden veladoras con la foto de su familiar, las madres buscan que Dios ablande el corazón de los que se llevaron a sus hijos e hijas, que no las abandone en su búsqueda y que proteja a su familiar donde quiera que se encuentre.

Anónima, Zamora (textual), octubre de 2023

Imagen 31

Zamora, abril de 2023

Nos acompañamos con el dolor de la Virgencita el día de hoy, esperanzadas de que ella se conmueva con nosotras.

Anónima, terminando la Marcha de Silencio de las Mujeres

La Marcha del Silencio en el mundo católico es típicamente una procesión de hombres que conmemora la muerte de Cristo en Viernes Santo. La Marcha del Silencio de las Mujeres ha crecido en partes de Latinoamérica los últimos años. En algunas, como en Zamora, provee de un lenguaje a algunas de las madres de jóvenes desaparecidos o muertos.

Imagen 32. Pantera

Colonia El Duero, octubre de 2020

Esos dolores no tienen palabras. Uno calla más por pudor que por miedo. El llanto grita y uno esconde las lágrimas. Toda pérdida no quiere mostrarse impúdica.

Uno se encierra y guarda silencio mientras el corazón arde, ya sea por amor, ya sea por la ausencia. La impotencia duele y uno sabe que no hay retorno ni solución. La poética sólo puede murmurar. El antropólogo a veces peca de exhibicionista y llena de marcos teóricos lo que duele mencionar.

El Pantera del Duero (textual), octubre de 2023

Imagen 33. Anónima. Hizo esta figura representando a su esposo después de que lo mataran

Zamora, noviembre de 2023

Imagen 34

Orilla del excurso del río Duero

Hace cuatro meses (el 30 de mayo del 2023) mataron a un adolescente en mi colonia cuando iba por su novia al CBTIS. Los rumores decían que fue por robarle su celular. Unos sujetos en una moto lo persiguieron y le dispararon muchas veces, hasta que cayó muerto en la esquina de un terreno baldío, donde la gente tira basura.

Unos días después de que lo asesinaron, su familia puso una cruz chiquita de metal, unas flores de plástico y una veladora, pero alguien pasó y arrancó la cruz y la gente volvió a tirar basura ahí.

Mi mamá me dijo que sentía feo que no tuviera ninguna cruz el muchacho y le hizo otra con unos pedazos de madera que se encontró en el patio. La puso y, nuevamente, días después la encontró tirada en el terreno baldío, como si alguien la hubiera aventado. Nosotros pensamos que eso solo lo podría estar haciendo la persona o las personas que lo mataron, que la causa de su muerte era personal y no un robo, como se dijo.

Sentimos que era un tema de odio, de mucha saña contra el chavo, porque no respetaron el lugar donde murió, ni las cruces. Yo siento que había un afán de borrarlo, de borrar su memoria.

Anónimo (textual), octubre de 2023

Imagen 35

29 de marzo de 2024

La Marcha del Silencio de las Mujeres creció exponencialmente; el gobierno municipal estimó que participaron 15 000 personas.

El silencio se mantuvo estrictamente, puntuándose solo por tambores con un ritmo pausado y sincronizado entre contingentes. Asimismo, se descartaron otros letreros y únicamente se mantuvieron los que recordaban permanecer en silencio.

Imagen 36

Santuario Guadalupana de Zamora, 29 marzo de 2024

Fueron recibidas por su rector, padre Raúl Ventura, quien las felicitó porque “Zamora se consolida como líder en el turismo religioso”.

Imagen 37

Avenida Virrey de Mendoza, enero de 2022

Donde hay que ser imprecisos con el lenguaje, una flama en la noche comunica, aunque resulte difícil saber quién lo puso o a quién se dirige. Al mismo muerto, claro; a Dios.

Imagen 38. De día ni se ven. De noche adquieren poder de convocatoria

Mercado Hidalgo, septiembre de 2022.

Imagen 39. Duele. Míralo

Jacinto López, octubre de 2022.

La autora quiere agradecer públicamente el apoyo y la paciencia de sus colegas del Centro de Estudios Antropológicos, del Colmich; las colaboraciones de Itzayana Tarelo y Reynaldo Rico Ávila para pensar el arco narrativo desde cien fotos o más; el entusiasmo de Renée de la Torre, Paul Liffman, Melissa Biggs y Gabriela Zamorano, así como la complicidad de Ramona Llamas Ayala.

Dedicada a la memoria de Julio César Segura Gasca, alias el FUA (1967-2024), poeta de la noche zamorana.

Bibliografía

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (2022). “Ranking 2021 de las 50 ciudades más violentas del mundo”. https://geoenlace.net/seguridadjusticiaypaz/webpage/archivos Consultado: agosto 2023.

Jelin, Elizabeth (2001). Los trabajos de la memoria.Madrid: Siglo xxi.

Seefoo Luján, José Luis (2022). “Zamora va… muy bien?”, Semanario Guía. https://semanarioguia.com/2022/04/jose-luis-seefoo-lujan-zamora-va-muy-bien/

Yeh, Rihan (2022) “The Border as War in Three Ecological Images”, en Editors’ Forum: Ecologies of War, número temático, en Cultural Anthropology. Enero. https://culanth.org/fieldsights/series/ecologies-of-war

La conciencia de ser mirados: dar vista al puesto de tianguis

Frances Paola Garnica Quiñones

El Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México.

realiza una estancia posdoctoral de incidencia de Conacyt en El Colegio de San Luis. Es maestra y doctora en Antropología Social con Medios Visuales por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Sus temas de investigación incluyen la percepción e imaginario de espacios, migración china en San Luis Potosí y usos rituales y terapéuticos del peyote desde un enfoque de defensa del territorio biocultural. Es codirectora del documental ¡…Y del barrio no me voy! (2019).

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6957-1299

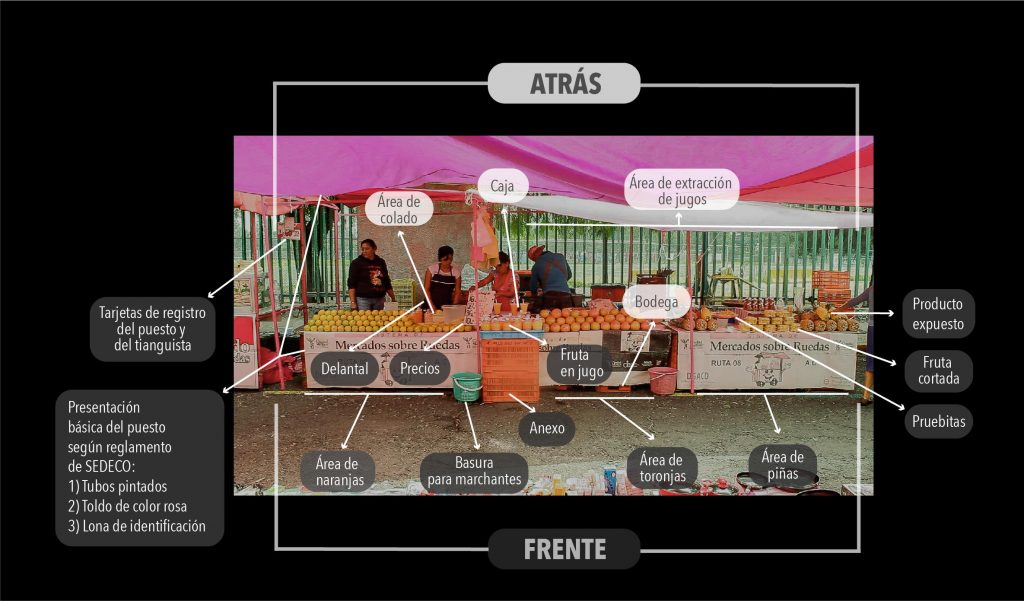

Imagen 1

Tianguis: un lugar para mirar

CDMX, 2012.

Una vez por semana la Ruta 8 de Mercados sobre Ruedas se instala en ocho colonias diferentes de la CDMX. La gente lo visita con ciertas expectativas del lugar:

El tianguis es un foco prendido, un recorrido, un vaivén, ir en busca de algo con las ganas de obtener algo, espacio abierto, sin bardas, sin muros. Caben todos; es una tradición, es una aventura, un medio de sustento, una chamba y una chinga. – Rodrigo, marchante.

Imagen 2

“El tianguis se ve, se huele y se toca” (Jorge, marchante)

CDMX, 2013.

El ambiente de un tianguis se genera en buena parte gracias al trabajo que vierten los tianguistas en la presentación de los puestos.

Las expectativas principales de un tianguis desde la perspectiva de los marchantes son que, 1) su instalación sea en la vía pública, 2) exista un ambiente de exploración, sociable y de atención personalizada, 3) se encuentren productos que no se encuentran en otros establecimientos y a bajo costo, 4) la visita sea recreativa y amena, 5) que haya márgenes de maniobra en el intercambio comercial, como el regateo y el pilón.

Imagen 3

“¿Por qué siempre me da hambre en el tianguis?” (Carlos, marchante)

CDMX, 2013.

Estas expectativas no son el resultado de un estudio de marketing donde se calcularon las preferencias de la clientela potencial y entonces los tianguistas crearon y ejecutaron un plan de acción acorde. Son el resultado de las observaciones y adaptaciones que realizan los tianguistas para acoplar una venta en la calle. Conglomeran una serie de saberes sobre el uso del espacio, la higiene, la presentación de productos, la interacción con los marchantes y la organización social interna. Dado que los puestos se suelen legar de padres a hijos o hijas, estos conocimientos son adquiridos y heredados a lo largo de décadas de convivencia con los marchantes.

Imagen 4

Ensamblar el puesto

CDMX, 2013.

A las ocho de la mañana, el constante silbar de los diableros o cargadores alerta a los peatones que caminan en medio del tráfico de diablos (carretillas). Tableros pesados de madera sobre el piso marcan el lugar de cada puesto. Puestos medio ensamblados, como esqueletos, esperan ser vestidos. Pero los tianguistas deben tomar en cuenta las reglas impuestas por la propia asociación, el gobierno y por los vecinos de cada colonia: instalar el toldo del color indicado, tener los tubos del puesto pintados del mismo color, no pasarse de los metros adjudicados, no arruinar jardineras ni bardas de la colonia, mantener las cajas y otros materiales ordenados en la parte de atrás del puesto y evitar cables, cuerdas y obstáculos en los pasillos, entre otras.

Imagen 5

Diablero

CDMX, 2013.

Los diableros realizan labores que en su mayoría requieren de gran esfuerzo físico. Un diablero puede llegar a cargar hasta 100 kilos. Cargan, descargan, montan y desmontan los tubos del puesto. También pueden fungir como ayudantes, atendiendo clientes y dando “pruebitas” a los marchantes. Este empleo es para muchos migrantes la primera entrada al mundo laboral de la CDMX, pues los requisitos son mínimos.

Imagen 6

Ayudante

CDMX, 2013.

Los dueños de los puestos suelen contratar empleados que les ayudan a descargar la mercancía y a montar todos los días. Los tianguistas que no poseen su propia camioneta de carga, contratan fleteros que guardan la mercancía en su camión durante la noche y la entregan temprano en la colonia donde toque armar el tianguis.

Imagen 7

El sastre del puesto

CDMX, 2012.

Abel , ayudante del puesto de plátanos, se parece a un sastre que le da al puesto los toques finales. Oriundo de Veracruz, considera que su oficio es el de campesino, pero ha desarrollado diversos conocimientos durante diez años de manejar los materiales estructurales de los puestos. Abel prepara y adapta el puesto para posibles condiciones climáticas: despejado, lluvia o viento. Utiliza monedas que envuelve y amarra en las esquinas del toldo del puesto para obtener un mejor agarre. Manifiesta que le gusta este trabajo porque despierta su creatividad.

Imagen 8

El arte de colocar plátanos

CDMX, 2012.

Abel toma los racimos de plátanos de las filas que ya formó y, con un cuchillo curvo, corta con habilidad la parte alta del tallo sin dividir los plátanos, haciendo que la unión se vea más plana:

Les estoy dando vista. Es más atractivo; los plátanos se ven más frescos y más apetitosos.

Dar vista consiste en trabajar en la presentación estética y espacial del puesto y los productos que lo componen.

Imagen 9

El puesto de medias

CDMX, 2012.

A unos metros del puesto de plátanos, Olimpia está desempacando la mercancía de su puesto de calcetería. Su madre se lo heredó. Después de que un cargador contratado ensambla su puesto de dos metros y coloca grandes tambos llenos de ropa, Olimpia acomoda la mercancía. Como parte de dar vista a su puesto, ella también suele vestir su mercancía, una estrategia que le ha ayudado a vender.

Imagen 10

Dar vista es heredado

CDMX, 2012.

En la barra del frente, Olimpia coloca medias coloridas que mandó a teñir, porque le sale más barato. Las estira a lo largo de la esquina del puesto, creando un arcoíris de nylon. La luz se filtra a través del material transparente, resaltando los patrones delicados de las medias, que son colgadas como piernas invisibles. Los paquetes de medias que retratan a varias mujeres rubias de piel blanca cuelgan al frente del puesto, moviéndose con delicadeza por la brisa de la mañana.

De mi mamá aprendí a mostrar las medias así. Siempre me decía que colgara las medias así mero. Se ven muy bien, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Mira!. – Olimpia, tianguista.

Imagen 11

Variedad en 2 metros

CDMX, 2012.

La extensa variedad de mercancía que Olimpia maneja incluye más de cien productos diferentes. Después de tres horas de acomodar calcetines, tines, mallas, calcetas, faldas de lycra y demás, Olimpia acomoda su asiento, que consiste en una pila de tapas de cajas sobre una caja de almacenamiento, y revisa a Galleta, su pequeña French Poodle que está tomando una siesta muy cómodamente sobre un cojín.

Imagen 12

Dar vista es innovación

CDMX, 2013.

Durante los ochenta, antes del Tratado de Libre Comercio, los tianguis eran el lugar donde se encontraban las innovaciones. Las cosas que no se permitía vender, se vendían libremente en el tianguis. Era un lugar de novedades. A la gente le gustaba encontrar algo nuevo, incluso si era la misma cosa, pero de otra forma, por ejemplo, curiosidades, como la jícama. En vez de venderla en un bote, le pones un palo a la rebanada de jícama y se convierte en una paleta especial llamada “jicaleta”. Eso es algo innovador y se vendía en el tianguis. Fruta cubierta con chocolate, cosas así. El chiste era buscar algo atractivo, algo curioso. Era más que simplemente satisfacer un deseo de consumir. – Roberto, tianguista.

Imagen 13

El reconocimiento entra por la vista

CDMX, 2012.

El domingo llega más extranjero y quiero imaginar que en sus países no hay tantas cosas como aquí. Es una maravilla para ellos ver la tarea de nosotros, porque no es fácil ya llegar y encontrar todo formadito, lavadito, cortado, rebanado; es una gran tarea que nosotros hacemos desde muy temprano y ellos se quedan maravillados. Y lo ven como un tesoro que nosotros tenemos. No sé, quizás, de tenerlo ya diario, se nos hizo más habitual y quizás no lo valoras tanto. Ves el entusiasmo, la expresión de los rostros, de cómo se paran con sus cámaras, hacen sus filmaciones y piden permisos. Muchos son más observadores. Tratan de ver las estructuras que tenemos para trabajar, porque no es fácil, y aparte se quedan más asombrados cuando al otro día van y no hay nada de lo que vieron el día anterior. – Abel, tianguista.

Imagen 14

La buena comerciante

CDMX, 2012.

El tianguis te recuerda que no debes asumir que no hay caras en las frutas. Aquí en el tianguis, puedes ver que los vendedores trabajan por la mercancía. Comparten su conocimiento sobre los productos, cómo pueden comerse. Es un enfoque más directo, no como en los escaparates. – Octavio, marchante.

Imagen 15

Naranjas con vista

CDMX, 2013.

Dos veces por semana Roberto, tianguista y representante de la Ruta 8, compra 90 kgs. de naranjas en arpilla, otros tantos kilos de naranjas valencia, toronjas y piñas.

En Abastos, se le da un mayor valor monetario a las naranjas que que “tienen vista”, es decir, las que son de tamaño grande —y, por tanto, más pesadas—, de color uniforme y sin manchas.

Imagen 16

Selección estética automática y manual

CDMX, 2013.

En la Central de Abastos, una máquina selecciona las naranjas por tamaño y, a través de una banda transportadora, las clasifica en compartimientos. Una vez que las naranjas han caído en estos compartimientos, dos seleccionadores de frutas las toman y manualmente seleccionan las naranjas que tienen manchas o abolladuras.