El Documental como Testigo: Memorias danzarias en la Costa Chica (parte 1)

- Rosa Claudia Lora Krstulovic

- ― ver biodata

El Documental como Testigo: Memorias danzarias en la Costa Chica (parte 1)

Recepción: 3 de octubre de 2024

Aceptación: 10 de diciembre de 2024

Resumen

El documental etnográfico ha sido una de las maneras de registrar y mostrar las diversas danzas afromexicanas de la Costa Chica, el artículo argumenta que este género audiovisual también puede ser utilizado como forma de investigar la memoria danzaria. El texto realiza un primer análisis sobre los documentales producidos sobre las danzas de esta región y presenta parte del proceso de realización del largometraje documental El Quizá, donde la memoria danza, dirigido por la autora, cuyo interés primordial es contribuir a las memorias colectivas de un pueblo.

Palabras claves: Afroméxico, danza, documental, memoria

the documentary as witness: dance memories on the costa chica (part 1)

Ethnographic film has been one of the ways to document and showcase the diverse Afro-Mexican dances of the Costa Chica region. This article shows how this audiovisual genre can also serve as a method to investigate dance memory as it presents the documentary films dedicated to the dances of this region. It then turns to a feature-length documentary directed by the author, El Quizá, donde la memoria danza, which aims to contribute to the collective memory of a community.

Keywords: documentary, dance, memory, afroméxico, black Mexico.

A la memoria de don Hermelindo y don Bruno

Introducción

¿Qué documentales etnográficos se han producido sobre las danzas de la Costa Chica en México? ¿Cómo puede contribuir su análisis para estudiar las memorias que guardan las danzas tradicionales de la región? ¿De qué manera fue concebida la realización de un documental que dialoga con las memorias danzarias de un pueblo? Estas son las preguntas que guían los objetivos de este texto.

Desde el inicio de mi carrera como etnóloga decidí dedicarme al estudio de las danzas afroamericanas. Esto ocurrió después de ver un documental en una clase de Antropología de la Danza que contaba fragmentos de la historia y del presente de la población afromexicana a través de danzas y música de la región. En mi memoria quedó grabada una imagen que me impactó: los danzantes de diablos bailan a la orilla de la playa y después se sumergen por completo, ¿sería esta una danza de sanación o qué era lo que representaba esa imagen? Me hice esa pregunta repetidas veces, hasta que, al estar en la Costa Chica, descubrí que esa parte había sido invención del director, pues tradicionalmente la danza no transcurría de esa manera.

Esa experiencia me ha suscitado preguntas y reflexiones durante años y hoy me doy cuenta de que este hecho marcó mi carrera en por lo menos dos sentidos: por un lado, empecé a cuestionarme sobre lo delicado de representar al “otro/a”; me percaté del poder que cineastas y antropólogos tenemos para producir imaginarios sobre las culturas que investigamos, y de cómo la subjetividad y la ficción en el documental juegan un papel importante en la representación de las diversas realidades. Sobre este tema se ha escrito una vasta literatura (Nichols, 1991, 1997; MacDougall, 1998).

Por otro lado, estas imágenes fueron tan potentes que me llevaron al lugar donde habían surgido, a la Costa Chica; ahí se me reveló un mundo totalmente desconocido, invisibilizado para la mayoría de los mexicanos en esa época (2000). Desde ese momento, me dediqué por años a la investigación y grabación de danzas en Afroamérica (México, Venezuela, Panamá, Cuba, Brasil, Perú), que siempre generaban preguntas como las que me hice aquel día, relacionadas con el audiovisual y la representación de la realidad social: los límites del documental y la ficción; los lenguajes interdisciplinares; las memorias que estas grabaciones guardan consigo (Lora 2024) y, en este sentido, el documental como forma de investigar las memorias culturales, tema central de este escrito.

Al estar en el segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes –decretado por la unesco en 2024– y a solo unos años de que la población afromexicana haya obtenido el reconocimiento constitucional (2019), han surgido varias investigaciones y películas relacionadas con esta temática. Además de mi interés por estudiar dichas producciones y sumarme al esfuerzo de visibilizar las expresiones artísticas de los pueblos afromexicanos, esta investigación tiene la intención de profundizar en las memorias danzarias del pueblo de El Quizá. Por este motivo desarrollé mi primer largometraje documental –aún en proceso de posproducción–, cuyo tema central es el nuevo grupo de Danza de Diablos en El Quizá, Guerrero.

Desde 2019, los jóvenes de El Quizá han intentado consolidar un grupo contra viento y marea o, mejor dicho, contra pandemias y huracanes. Por haber sido una persona que grabó a este pueblo, sus rituales y seres queridos por más de 20 años (con largas interrupciones), la comunidad me permitió realizar un segundo documental sobre la Danza de los Diablos. Este trabajo ha tenido como objetivo colaborar con la revitalización de la danza y de las memorias relacionadas con ella. En este sentido, a través de la investigación etnográfica audiovisual, acompañé y registré a los y las danzantes en la búsqueda de su propia representación a través de la reactivación de sus repertorios danzarios y musicales. Con ayuda de un equipo de trabajo, se generó material audiovisual grabado entre 2020 y 2023, esto aunado a las grabaciones que ya se habían hecho entre los años 2000 y 2008, con las que se editó gran parte del documental El juego de los Diablos: celebración de muertos en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca.

Para comenzar este recorrido considero necesario problematizar el término “documental etnográfico”, para posteriormente analizar la manera como antropólogos y cineastas hemos contribuido a generar nociones o ideas sobre las danzas afrodescendientes a través del registro y la circulación de dichos productos audiovisuales. Por otro lado, se presenta el proceso de un proyecto documental propio, que busca contribuir en la lucha de los jóvenes por revitalizar una danza que se creía perdida.

El documental etnográfico y el registro del repertorio danzario

A grandes rasgos, el término documental etnográfico se refiere a una forma de producción audiovisual de no ficción (Grierson, 1932) realizada a partir de la etnografía, un método y enfoque de investigación social utilizado para estudiar y describir los fenómenos sociales (Guber, 2011).

José da Silva Ribeiro afirma que

En la expresión cine o filme etnográficos, la palabra etnográfico tiene dos connotaciones distintas. La primera es la del asunto que trata –ethnos, θνoς, pueblo, nación; graphein, γρφειν, escritura, dibujo, representación–. El filme etnográfico sería “la representación de un pueblo a través de un filme” (Weinburger, 1994). En este ámbito se encuadran las películas Nanook of the North de Flaherty y los ensayos sobre el cine etnográfico escritos por MacDougall (1975, 1978) y Timothy Asch, John Marshall, análisis hechos por cineastas que fotografiaron o filmaron culturas exóticas. La segunda connotación del término etnográfico es la de que hay un encuadramiento disciplinar específico dentro del cual la película es o fue realizada –la Etnografía, la Etnología, la Antropología– (Da Silva, 2007: 9. Traducción de la autora).

Si bien, en sus inicios la antropología se enfocó en la investigación de sociedades ajenas, hoy en día, y desde hace décadas, es un método que puede ser utilizado tanto para estudiar la sociedad a la que el/la investigador/a pertenece, como para acercarse a cualquier cultura distinta a la suya. Una de sus principales características es la “observación participante”, término acuñado por el antropólogo Bronislaw Malinowski (1922), que se refiere a que el/la investigador/a asume un papel activo en las tareas de la sociedad que estudia, observando cada detalle y aprendiendo de sus interlocutores. La etnografía es, pues, una práctica que, aunque transformada y adaptada al contexto, época y situación particular, sigue siendo el método de investigación que caracteriza a la antropología.

El término documental etnográfico surge entonces como una manera de definir audiovisuales elaborados por etnólogos o cineastas que utilizan la etnografía para registrar y describir la cultura estudiada. Autores más recientes, como el antropólogo visual Antonio Zirión, proponen una acepción un tanto distinta del término etnográfico y por lo tanto del cine etnográfico:

…nos parece más adecuado caracterizarla antes que nada como una forma de experiencia, una disposición, una actitud, una forma de mirar, un tipo de sensibilidad que implica un constante extrañamiento, asombro, curiosidad e interés ante la constatación de la identidad, la alteridad y la diversidad cultural (Zirión, 2015: 53).

Esta definición que resalta elementos relacionados con la forma de interacción entre el que quiere conocer y el que permite que este diálogo suceda, sea antropólogo o no, hace que podamos entender la etnografía desde otro lugar. Para Antonio Zirión, el cine etnográfico “es aquel que propicia un diálogo intercultural, que provoca una experiencia etnográfica, una interacción o transacción en la que ambas partes resultan transformadas” (Zirión, 2015).

Algunos investigadores/as han sugerido el término documental antropológico para referirse a un cine social, preocupado, en su narrativa, no solo por lo descriptivo sino también con un enfoque analítico y propositivo.

La antropóloga Karla Paniagua en su libro El documental como crisol (2007) atribuye al cine etnográfico una asociación con las culturas exóticas o primitivas, que dejaría fuera la perspectiva de las producciones urbanas y aquellas miradas del investigador sobre su propia cultura. Opta por el término “documental antropológico”, al que atribuye ciertas características:

- Centra sus argumentos en la vida cultural de diversos grupos humanos.

- Se articula con base en premisas de investigación concretas.

- Supone una teoría de la cultura y por consiguiente un tamiz ideológico.

- Entraña un marco ético heredado de la antropología, que considera la relevancia del consentimiento informado de los actuantes (Paniagua, 2007: 32)

Largo y complejo es el debate que se ha desarrollado alrededor de estos términos. Mi propuesta en el presente trabajo es que, independientemente del nombre que adopte, y desde la disciplina o lugar del que se esté hablando y/o filmando, resulta sumamente necesaria esa constante problematización y no desatender los procesos históricos y actuales desde un punto de vista crítico y comprometido, pues, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, la sociología de la imagen tiene que ser problematizada en su “colonialismo/elitismo inconsciente” (Rivera Cusicanqui, 2018).

En este sentido, la forma en que se ha utilizado el documental para grabar la corporalidad de otras culturas también tiene que problematizarse, poniendo en tela de juicio quién, para qué y para quién se realizan los trabajos y, por otro lado, tener conciencia de que el material audiovisual que producimos se convertirá en un referente audiovisual de las culturas retratadas.

Las personas africanas o afrodescendientes han sido asociadas históricamente con la habilidad de bailar de manera rítmica, al punto de ser una idea totalmente naturalizada. Frases como “lleva el ritmo en la sangre” son comunes para describirlas. El pensamiento colonial capitalista ha hecho pensar que, genéticamente, esta población “está hecha” o es hábil para todo lo que tenga que ver con trabajos y acciones corporales, al mismo tiempo que se pone en tela de juicio su capacidad racional. Esta representación de la negritud se nutre de ideas de raza que reverberan hasta nuestros días y han formado parte de políticas racistas de conquista y dominación.

El cine en general ha ayudado a reforzar estos pensamientos, reproduciendo los discursos dominantes. Esto se puede observar más claramente en el cine de ficción, en el que los personajes negros representan papeles de sirvientes, trabajadores de personas blancas, cómicos o bailarines. Ya en el documental la mirada colonial es más difícil de observar, su valor como registro histórico-cultural, así como de difusión, pueden nublar la mirada crítica hacia estas producciones.

El baile y la religión han sido formas persistentes de representar a los/as africanos/as o afrodescendientes en el cine y la fotografía etnográfica. Danza y religión, elementos culturales fuertemente reprimidos y utilizados en la colonia para discriminar y crear teorías evolucionistas que colocan a los indígenas y africanos esclavizados en el eslabón más bajo, son referentes que, en la mentalidad europea, diferenciaron a sus sociedades de las “otras” primitivas o salvajes.

Es innegable que estas producciones contienen un valioso testimonio etnográfico, pero, por otro lado, la realidad que se quiere mostrar está claramente influenciada por la mirada eurocéntrica exotizante.

Si bien es importante presentar esta problemática, fundamental para entender la representación histórica de estas culturas, es evidente que no todas las películas se realizan de esa manera y que, sobre todo en los últimos años, como resultado de las luchas antirracistas, feministas y de reivindicaciones culturales, una parte de la población ha tomado conciencia de las persistentes estructuras coloniales y ha buscado diversas maneras de transformar las prácticas y discursos dominantes.

Ante un contexto de patrimonialización, reconocimiento de la afrodescendencia y necesarias reparaciones históricas, algunos investigadores/as nos hacemos preguntas similares; uno de los ejes centrales gira en torno a cómo contribuir con la lucha por las memorias culturales y la dignificación de las poblaciones afromexicanas e indígenas.

Puede ser que en Europa esa etapa haya comenzado con el Cinema Vérité, planteado por Jean Rouch después de haber realizado sus primeros documentales. Al tener una visión más consciente y estar en diálogo con investigadores como Edgar Morin, proponen una manera diferente de representación, en la que la interacción y el consenso con los protagonistas se vuelve fundamental, al plantear que el etnólogo se tiene que volver cineasta porque: “aunque sus filmes sean bastante inferiores al trabajo de los profesionales, tendrán esa cualidad irremplazable del contacto real y primario entre la persona que filma y quienes son filmados” (Rouch, 1995: 107). Otra diferencia con respecto al cine etnográfico previo es que el cine Verité de Rouch y Morin mostraba a sus protagonistas la filmación del rodaje, compartiendo sus impresiones al respecto.

En América Latina, el documental colaborativo se ha desarrollado de maneras distintas y con nombres diferentes, transformando las narrativas e intentando producir el material con la participación de las y los otros. Esto plantea desafíos tanto a las ciencias sociales como al propio cine, pues quiebra ideas y propone nuevas maneras de trabajar, contar e investigar.

Los documentales sobre danzas afromexicanas de la Costa Chica

A pesar de que históricamente, y aún en la actualidad, las culturas africanas, indígenas y afroindígenas del continente americano han sido despojadas de muchos de sus patrimonios histórico-culturales y territoriales, dichas culturas han resistido conservando, reinventado y generado otras formas de preservar su memoria. Enrique Florescano se refiere a los mitos, las imágenes, los ritos, el calendario solar y religioso, además de la tradición oral (Florescano, 1999). Por su parte, la investigadora de performance, Diana Taylor, introduce el término repertorios corporales como contraparte del archivo (privilegiado por las epistemologías occidentales). Los repertorios perpetuarían una memoria performativa, anclada en la transmisión de las prácticas corporales (Taylor, 2017). En este sentido, la danza es uno de los repertorios más representativos, hace parte de tradiciones que son pilares fundamentales de sus culturas, muchas de ellas emblemas identitarios y formas de resistencia de la memoria.

Es el caso de la Danza de los Diablos de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero, que hoy en día constituye un ícono de la afromexicanidad, como bien apunta la investigadora Itza Varela:

Se presenta como una marca indeleble de la identidad negra-afromexicana y es uno de los elementos centrales de la política de corte cultural que sostiene las prácticas de los afrodescendientes mexicanos y permite ensanchar los propios derroteros de la movilización política (Varela, 2023: 2010).

Como la misma población de la Costa Chica afirma, es una danza que representa la fuerza y resistencia de los pueblos afromexicanos. La manera como los investigadores/as, artistas y, en general, la población interesada en esta temática se ha acercado a estudiarla y dejar registro de su existencia, ha sido a través de la escritura, la fotografía y la grabación de cine, video y audio.

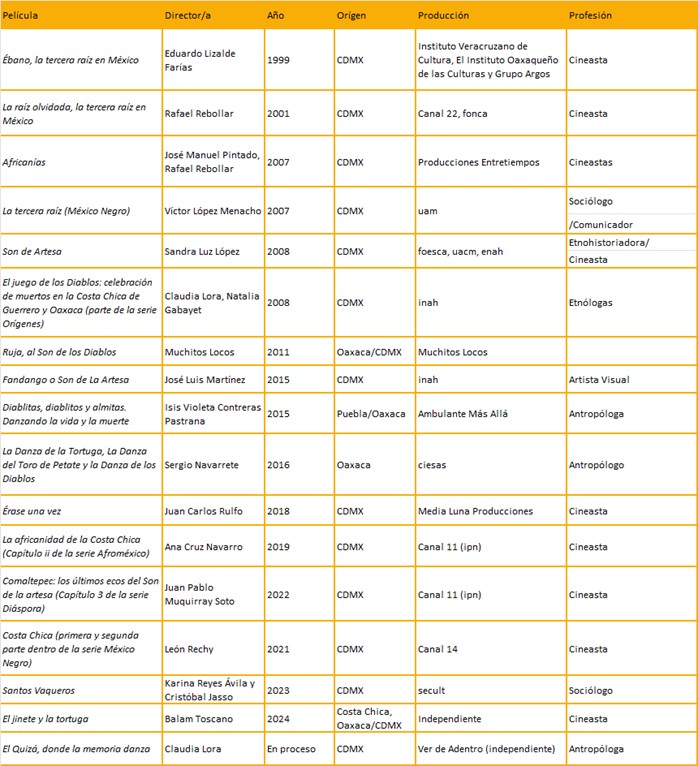

En México, una gran parte de los documentales realizados sobre la región de la Costa Chica incorporan sus danzas tradicionales como una manera de evidenciar las características culturales distintivas de la afromexicanidad. El cuadro que presento es una primera sistematización que contiene 17 documentales producidos a lo largo de 25 años (1999 a 2024). Algo que resalta es que la mayoría de estos han sido realizados por antropólogos y cineastas; casi todos dirigidos por personas provenientes de la Ciudad de México, a excepción de cuatro, creados en parte o en su totalidad desde el estado de Oaxaca. Se puede observar que, de los 17 trabajos, diez son dirigidos por hombres y siete por mujeres.

Otro aspecto que destacar es que hay un desarrollo relativamente continuo en la producción de documentales sobre el tema de la afrodescendencia de la región, diez de ellos son resultado de apoyos económicos gubernamentales (derivados de instituciones de cultura y televisoras públicas), seis de productoras independientes y una del festival de cine documental más conocido en el país, Ambulante.

Ébano, la tercera raíz en México (1999) es probablemente el primer documental realizado sobre la Costa Chica y Veracruz. Es narrado por una voz en off poética mezclada con otra de corte más educativo, sumada a reflexiones de los entrevistados (investigadores, activistas, danzantes, etc.), que nos hablan de aspectos históricos, económicos, geográficos, étnicos, gastronómicos y de medicina tradicional. Desde este primer trabajo se presenta la Danza de los Diablos como emblema de la tradición dancística afromexicana de la Costa Chica.

La raíz olvidada, la tercera raíz en México (2001), de Rafael Rebollar, dedica gran parte a narrar la historia de la población africana en el país a través de voces de investigadores mexicanos y africanos. La última parte contiene fragmentos de diversas danzas que, sugiere, tienen ascendencia africana, las primeras en aparecer son la Danza del Toro y la Danza de los Diablos de la Costa Chica, enfocándose en uno de los instrumentos llamado bote, alcuza o tigrera, el cual, se afirma, proviene de África.

La película Africanías (Rebollar, 2007) que menciono al inicio del texto fue la primera en acercar al público nacional a las tradiciones danzarias de los pueblos de la Costa Chica. Si bien las producciones audiovisuales dirigidas por el autor eran declaradamente documentales, tenían unos tintes de lo que hoy se conoce como docuficción. Africanías contiene escenas de ficción de los rituales tradicionales, como las tomas de los danzantes de Diablos bailando en la playa, o los personajes de la Danza de Conquista que arriban en un barco. Estas tienen una gran fuerza simbólica que perdura en la memoria de los espectadores, como sucedió conmigo.

En el año 2008 se presentan dos cortometrajes que tenían como tema central dos danzas icónicas de la Costa Chica: Artesa, de Sandra Luz López, y El juego de los Diablos: celebración de muertos en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, codirigida por mí y Natalia Gabayet. En el primero, López rescata la manera en que se bailaba el son de Artesa y muestra el trabajo de reactivación de la danza que realizan algunas personas de la comunidad El Ciruelo, resaltando el papel de doña Catalina Noyola Bruno, una leyenda del género, originaria de San Nicolás Tolentino. Una contribución al legado de las mujeres, su manutención y reproducción de las danzas afromexicanas.

El segundo documental forma parte de la serie Orígenes (tv inah), y muestra a los personajes de la Danza o juego de los Diablos explicando su performance con la atención puesta en el imaginario que la población tiene en torno a la figura del diablo. De esta manera, deja de ser un documental descriptivo, para sumergirse en el tema del imaginario y las memorias colectivas relacionadas con el diablo, una figura muy importante para los pueblos negros de América. La serie incluye una voz en off que simula la voz de las antropólogas, en que explican aspectos de la danza y hacen preguntas sobre esta expresión. Cabe resaltar que ambas producciones fueron realizadas por tres investigadoras formadas en la misma institución, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah).

En 2011 el colectivo de videastas Muchitos Locos de Oaxaca y cdmx realiza el documental Ruja, al Son de los Diablos en Lo de Soto y Chicometepec, Oaxaca, que muestra aspectos no abordados anteriormente. Este material constituye un acercamiento más cercano a la realidad socioeconómica de la región y, por primera vez, asume a un grupo de mujeres que baila la Danza de Diablos, reivindicando que esta también es su danza y que no solo los hombres la pueden bailar.

En 2015 se realiza Fandango o Son de la Artesa, del fotógrafo José Luis Martínez, también producido por el inah y la crespial (unesco). Un documental que habla sobre la historia musical y danzaria de la Artesa como patrimonio cultural, en el que se enfatiza el riesgo de su desaparición e invita a su recuperación.

Diablitas, diablitos y almitas. Danzando la vida y la muerte (2015) es un cortometraje dirigido por la antropóloga Isis Violeta Contreras Pastrana y producido por Ambulante, que presenta la tradición de la Danza de los Diablos en un pueblo de Guerrero, bailada por un grupo de niños, en que se coloca el contexto de violencia, narcotráfico e inseguridad en el que viven las infancias.

En 2016, el etnomusicólogo Sergio Navarrete (ciesas) realiza un proyecto musical en Llano Grande La Banda y como parte de este presenta cortometrajes descriptivos sobre la Danza de la Tortuga Danza, la Danza del Toro de Petate y la Danza de los Diablos en dicha comunidad.

Un largometraje que destaca por tener una narrativa diferente es Érase una vez, del director Juan Carlos Rulfo (2018), trata de una niña (hija del director) que descubre las tradiciones mexicanas a través de la Danza de los Voladores, en Veracruz, la Danza de los Diablos de la Costa Chica y el huapango de la sierra de Guanajuato. Un trabajo que puede suscitar interpretaciones diversas en torno a la representación de las identidades mexicanas. Aunque su circulación ha sido limitada, abre la posibilidad de reflexionar sobre cómo la infancia se coloca como espacio de descubrimiento e intersección entre distintas tradiciones culturales.

En los últimos años, algunos cortometrajes documentales o series documentales financiadas por canales televisivos estatales han mostrado la afromexicanidad de la Costa Chica a través de sus danzas. El segundo capítulo de la serie Afroméxico de Canal 11 (2019), llamado La africanidad de la Costa Chica, dirigido por la directora Ana Cruz y producido por Susana Harp, ubica en primer lugar la región, para posteriormente hablar de la Danza de los Diablos de Chicometepec, el mural Danza de la libertad, de Baltazar Castellanos, además de la danza de Artesa del Ciruelo y la danza del Toro de Ometepec. De igual forma, la serie México negro (2021), dirigida por León Rechy y producida por Canal 14, contiene capítulos dedicados a la Costa Chica, que integra la Danza de los Diablos, la Artesa y la Danza del Toro.

Comaltepec: los últimos ecos del Son de Artesa (2022) es el tercer capítulo de la serie Diáspora, producida por canal once. Presentado en blanco y negro y conducido por la artista Susana Harp. Recurre en su narrativa a entrevistas exclusivas con dos grandes etnomusicólogos, que explican diversas manifestaciones de danza y música de la Costa, no solo de la Artesa, como refiere el título. En el documental vemos y escuchamos a danzantes del Toro, Artesa y Diablos de varias comunidades, así también a músicos destacados, como Efrén Mayrén, originario de la comunidad de El Ciruelo, quien aparece hablando sobre sus memorias relacionadas con las fiestas de Artesa y con músicos de la Danza los Diablos de Comaltepec que comentan sobre su participación y las dinámicas danzarias.

En el año 2023 se produce la película Santos Vaqueros, de Karina Reyes Ávila y Cristóbal Jasso, en la que se muestra la Danza de los Vaqueros o la Danza del Toro de Petate en la Estancia, Oaxaca, poniendo en relieve la relación entre las danzas, los días de muertos, la cohesión social y la identidad.

Finalmente, el potente cortometraje El jinete y la tortuga (2024), del costachiquense Balam Toscano, llega con una narrativa fresca e innovadora en forma de cine ensayo. A través de hermosas imágenes de niños y jóvenes danzantes de El Ciruelo y la voz subjetiva de una adolescente, el trabajo reflexiona poéticamente acerca del lugar de los hombres y las mujeres en la Danza del Toro (y en la comunidad en general), colocando cuestionamientos culturales y afirmaciones profundas.

En todos estos trabajos audiovisuales, la danza es un elemento que los atraviesa. Entre ellos está también el mío, El Quizá, donde la memoria danza, que, al ser un trabajo independiente, espera una oportunidad de financiamiento para su posproducción.

Es interesante ver cómo el camino del documental dedicado al tema de las danzas de la Costa Chica ha sido trazado, desde luego por cineastas, pero también por antropólogas/os, en su mayoría mujeres investigadoras interesadas en las culturas afromexicanas.

Por otro lado, a excepción de una, todas las producciones han sido dirigidas por personas no afrodescendientes, tema que merece una investigación profunda, pues si bien en la actualidad, y cada vez más, hay realizadores afromexicanos/as, las temáticas trabajadas por ellos/as son otras: artes contemporáneas, género, migración, racismo, territorio, deporte, etc. Por otro lado, debemos considerar que las películas son el resultado de un trabajo colectivo y, por lo tanto, muchas veces son una creación intercultural. En este sentido, las personas de las comunidades o pueblos donde se graban, además de ser entrevistadas, también cooperan en temas de producción, organización, etc., aspectos que deben ser reflexionados más a fondo y tomados en cuenta en los créditos y retribuciones.

Vemos también que muchas de las producciones son documentales descriptivos, que explican, para un público no conocedor, las dinámicas de las danzas y la música: personajes, festividades, interacciones, etcétera. Esta información es por demás conocida por la mayoría de los pobladores, pues la intención de estos trabajos es su divulgación en otros territorios mexicanos e internacionales.

Por otro lado, hay aspectos de suma importancia para las poblaciones, como son los aspectos históricos que se describen; estos son comunicados muchas veces por especialistas académicos y por personas específicas de las comunidades que se han encargado de investigar, preservar y transmitir los conocimientos de danza y música. Las voces que narran información sobre dinámicas dancísticas y los contextos festivos tradicionales son, en su mayoría, de aquellas que forman o han formado parte del colectivo de danzantes y de los músicos que las acompañan. En este sentido podemos decir que, independientemente de la narrativa, estos trabajos guardan memorias comunitarias, aunque también se generan otras, construidas con el equipo de realización.

En igual orden de importancia, están las imágenes y sonidos de los danzantes y los músicos bailando y tocando; si bien estas escenas no comunican con un discurso hablado, lo hacen con su corporalidad dancística, con sus pasos, su ludicidad, sus movimientos de pies a cabeza, su desplazamiento espacial y temporal, sus máscaras y vestuario, etcétera. Esta memoria es la que más me ha interesado y a la que le he dedicado mi investigación: los repertorios corporales, a través de los cuales se ha transmitido gran parte de la memoria colectiva de los pueblos negros e indígenas en México y el continente. Es esta memoria también la que investigan los/las danzantes, acudiendo a los más viejos. Hoy en día, una manera de investigar sus danzas son los videos, utilizados para recordar y repetir movimientos, escuchar a maestros de danza y música que ya fallecieron, revivir espacios, juegos, sonidos, etcétera.

Si bien haría falta citar muchos otros aspectos narrativos, los elementos presentados nos dan una idea del contenido que guardan estos audiovisuales, que son significativos para las poblaciones afromexicanas, donde es grabado el material audiovisual. La siguiente anécdota muestra este sentido de pertenencia de las comunidades: en una ocasión entrevisté a un grupo de danzantes de Diablos, con los que fui a la Cineteca a ver el documental de Juan Rulfo, los mismos me confesaron que, más allá de la narrativa o las historias, lo que más les había llamado la atención eran los lugares y las personas que recreaban el material, ver la película les hizo añorar su tierra, su cultura y “su gente”.

Regreso al origen: el documental etnográfico como proceso rememorativo en El Quizá, Guerrero

Las siguientes líneas están dedicadas a desarrollar el proceso de realización de un documental que integra viejas y nuevas grabaciones de la danza en los dos periodos trabajados, mi inicio como antropóloga y los últimos años de posdoctorado (2000-2008 y 2020-2024).

La finalidad es presentar el proceso de mi primer largometraje y el intento de trabajar colaborativamente tanto con personas de la comunidad, como con un equipo de filmación, cosa que antes no había ocurrido en los lugares donde he trabajado investigaciones de largo aliento, pues siempre grabé sola y con equipo muy básico. Con anterioridad (2001-2008) había grabado con intenciones académicas y posteriormente por la oportunidad de difundir esta expresión danzaria de la Costa Chica. En este nuevo proyecto hay una idea consciente de que la película sea para la comunidad de El Quizá. Un trabajo que contiene materiales grabados hace 20 años, mezclados con otros nuevos, registrados por personas profesionales del área cinematográfica.

Este largometraje está pensado para abonar a la memoria colectiva de una comunidad a la que llegué hace 25 años, con una inocencia ajena al poder de la imagen y el sonido, pero que hoy adquiere una urgencia crucial como lugar de memorias para las viejas y nuevas generaciones.

La realización del documental que hace poco renombré como El Quizá, donde la memoria danza, grabado entre los años 2020 y 2023 y actualmente en espera de la siguiente etapa de posproducción, ha representado, en primera instancia, un largo proceso etnográfico y artístico. La gran diferencia con grabaciones anteriores en El Quizá y otros pueblos afroamericanos fue que esta vez la producción fue efectuada con un pequeño equipo de cineastas que me acompañaron intermitentemente: el fotógrafo Venancio López (Tlaxcala/cdmx) y la sonidista Clemen Villamizar (Acapulco/cdmx), nieta de una de las fundadoras de El Quizá.

Parte de la grabación se realizó en pandemia, con las debidas protecciones sanitarias, sin presupuesto para el proyecto, pero sí con mucho entusiasmo por parte del equipo. Desde el primer momento pedí permiso a la comunidad y sobre todo al grupo de jóvenes y niños Diablos Quizadeños Nueva Generación; les pregunté si estaban interesados en que realizáramos un documental sobre dicha etapa de reactivación de su danza, y ellos aceptaron emocionados.

El conversar después de tanto tiempo con personas que ya conocía me permitió realizar un trabajo de campo bastante cómodo y tranquilo. Me hizo entender algunas cuestiones relacionadas con la recuperación de la danza y los factores que crucialmente determinaron que este proceso sucediera. El primer año, grabé con una escaleta muy breve.

Quise hacer un trabajo más autoetnográfico en torno a lo que representaba para mí regresar a la Costa Chica después de más de diez años. Así se lo expresé a Venancio (el fotógrafo del proyecto), quien grabó el viaje en carro, mi llegada, los abrazos de bienvenida y todas esas acciones emotivas surgidas en los reencuentros con cada una de las personas que conocía.

Me encontré con la situación particular de que don Bruno Morgan, músico de la flauta, o armónica, quien organizaba la danza año tras año desde hacía décadas, ya no estaba vivo. Su partida hizo que se dejara de bailar por muchos años en el pueblo. Así que me interesaba lo que había significado la ausencia de don Bruno y cómo una nueva generación de danzantes se había organizado en medio de una pandemia. Realicé entrevistas a algunas personas y decidí regresar, más preparada, el próximo año. En la segunda parte de rodaje me acompañó, para encargarse del sonido, la cineasta Clemen Villamizar. En la cámara, asumió la tarea nuevamente Venancio López, compañero del posgrado en cine documental en la unam. En ese momento lo único que sabía era que el hilo central del documental sería don Bruno, pero que el foco estaría en las nuevas generaciones de “diablos”.

Retratando la ausencia de don Bruno

¿Cómo retratar a don Bruno si ya no estaba? Esa pregunta me rondó la cabeza el segundo año de grabación, acompañada de un sentimiento de nostalgia.

La mayoría de las veces había ido a grabar sin una escaleta, captando lo que me parecía interesante, organizando las entrevistas en poco tiempo. Mis grabaciones seguían más la metodología antropológica que la del cine, pues no planeaba tanto lo que quería resaltar en términos visuales y sonoros. Esta vez sí llegué con ideas más claras, teniendo en cuenta lo aprendido en clases de cine en la enac (unam); la escaleta no estaba finalizada, pero el equipo de producción me lo exigía con urgencia, así que la terminé estando allá. Yo sabía que lo sustancial era hablar de don Bruno con imágenes y sonidos poéticos que evocaran su presencia y ausencia al mismo tiempo, que al verlas o escucharlas la comunidad entendiera de quién iba a hablar. Se hicieron tomas y se grabaron audios relacionados con este personaje; su casa, una armónica, sonidos e imágenes que ubicábamos quienes lo conocimos. También grabamos a las personas que lo conocieron y que nos hablaban de él.

Y como la naturaleza de Día de Muertos es poética, comenzaron a suceder cosas inesperadas, como el que su familia empezara a revitalizar espacios antes vacíos, a colocarle un altar en día de muertos, a pintar la casa donde vivía, etc. El grupo de Diablos planeó bailar frente al altar de su casa, momento altamente bello y memorable. De esta manera, entre su familia, la comunidad y los que grabábamos, generamos un ambiente en el que se sentía su presencia y al mismo tiempo creamos recuerdos para la posteridad que quedaron grabados en nuestras memorias, pero también en la memoria audiovisual; las cámaras y los micrófonos estaban llenos de don Bruno.

Estas memorias de sonidos e imágenes guardadas fueron posteriormente escogidas y editadas en función de una narrativa del recuerdo, en cuyo desarrollo la participación del cineasta Julián Sacristán fue imprescindible. La organización y montaje de ese material fue fundamental para generar el ambiente apropiado. Escoger y buscar los momentos que fueron grabados hace tantos años con don Bruno representó, en su primera fase, un arduo trabajo de digitalización de los casetes grabados en hi8, y en una segunda, de selección del material en el que encontramos varias tomas utilizadas en la película. Juntar un rompecabezas teniendo como eje conductor a una persona tan querida y recordada en el pueblo, que además era músico, ayudó a trabajar el proyecto a través de lo sonoro como una metáfora que nos acercara a él en cada secuencia.

El sonido se convirtió en una pieza clave para reconstruir la presencia de don Bruno. Fue a través del aliento melódico de su flauta –como le llaman en la Costa Chica a la armónica–, alegre por naturaleza pero teñido de melancolía en su ausencia, que volvimos a habitar su casa vacía. En algunas escenas, ese sonido grabado hace más de veinte años, cuando acompañaba con entusiasmo a los danzantes de Diablos, se entreteje con las imágenes, llenando el silencio actual con ecos del pasado.

Si bien en los días de filmación logramos grabar, junto con la sonidista Clemen Villamizar, a cada uno de los músicos con su instrumento, fue especialmente conmovedor registrar a don Hermelindo, quien tocaba el bote con una entrega y energía que sostenía el ritmo colectivo. Su fallecimiento el año pasado hizo que la edición de este documental adquiriera otra capa de nostalgia: ya no solo por don Bruno, sino también por don Hermelindo. Lo que comenzó como un registro se volvió también despedida, memorias sonoras que hoy permanecen sostenidas por el recuerdo de una comunidad que no olvida.

La edición sonora ha sido una de las etapas más complejas: entre la emoción que trae consigo la pérdida y la falta de recursos para trabajar con un diseñador de sonido, esta dimensión sigue siendo una tarea pendiente. El sonido, como hilo invisible de la memoria, espera aún ser tejido con más tiempo y cuidado, para hacerle justicia a quienes, con su música, han mantenido viva la Danza de los Diablos de El Quizá.

Grabar en Día de Muertos

Grabar en Día de Muertos, durante el periodo de pandemia, fue una experiencia insólita. En todas las localidades del país se tenía prohibido entrar a los panteones y El Quizá no era la excepción:

– “No podemos ir al panteón, no nos van a dejar, van a cerrar los panteones, porque se ha muerto mucha gente, dicen, pero aquí en El Quizá no”.

– “Pero el panteón no tiene puerta (risas). ¿Cómo no vamos a bailar en el panteón para los muertos?” (Danzantes de Diablos, El Quizá, conversación con la autora, 2020).

Finalmente, la comunidad decidió bailar todos los días de Todos Santos, inclusive el día 2 de noviembre, día en que tradicionalmente se baila en el panteón.

Don Hermelindo, el músico de más edad, quien tocaba bote y que tristemente falleció el mes de septiembre de 2024, recordaba en esos días: “el diablo nunca pasaba donde la cruz, porque el diablo le tiene miedo, y ahora no, ahora van hasta el panteón donde hay muchas cruces, fíjese, y ahora van hasta el panteón” (don Hermelindo, conversación con la autora, 2020).

Las remembranzas de la gente mayor se mezclaban con la determinación de los jóvenes danzantes. Esas dos partes, siempre en diálogo y tensión, se intentaron colocar en el documental para mostrar las complejidades que conlleva la revitalización de una danza tradicional como esta, para lo cual se registraron entrevistas o conversaciones abiertas, pero también se grabó la danza en el panteón frente a las cruces.

Los dos días anteriores una señora realizó un evento por el tercer aniversario de fallecimiento de su hijo, quien también había sido danzante de Diablos en vida. Ese día se repartieron playeras con la fotografía del joven, a quien todos recordaban, se comió tamales y barbacoa, y se danzó mucho frente al altar. Pocas personas logramos ver la danza frente al altar, el camarógrafo y yo fuimos afortunados al presenciar tan emotivo performance de los danzantes que bailaban y echaban versos al difunto.

Otros lugares donde se bailó fueron en casas de personas que acababan de llegar “del norte” (Estados Unidos), pues querían que se bailara en sus altares, ya que a ellos o a sus difuntos les gustaba.

El segundo año me invitaron a ser mayordoma, decisión difícil porque no existía esa tradición en el pueblo, aunque sí en la comunidad de Lo de Soto, ciudad de donde provienen la mayoría de quizadeños/as. Acepté después de entender que lo veían como una forma de colaboración para que los niños del grupo adquirieran más responsabilidad. Me tocó entonces hacer tamales y comprar bebida el primer Día de Muertos y asumir la responsabilidad de darles agua de sabor todos los días de los ensayos.

Ese mismo año el Festival Raíces, de Coatepec, Veracruz, me pidió contactar a algún grupo de Danza de Diablos originario de la Costa, para que bailaran en su festival, en esa ocasión presentado en formato virtual. Sin pensarlo les comenté a los integrantes del Grupo de Diablos de El Quizá Nueva Generación, quienes aceptaron. En ese momento mi equipo de grabación apoyó en la grabación y edición del material. Vale destacar que el dinero recibido fue retribuido directamente a los danzantes y un pequeño porcentaje lo recibieron el fotógrafo y editor del material.

Como parte del trabajo autoetnográfico, me pareció importante grabar la experiencia de ser mayordoma, así que en la película verán tomas mías en las que preparo tamales, preguntando por qué me eligieron a mí, y también participo en el juego de la danza con la cara tiznada, acompañando al Tenango y a la Minga; esto último es una práctica tradicional de los Diablos de la región que hacía algunos años no se efectuaba, pero ese año se quiso revitalizar la práctica, que consiste en perseguir al público participante para pintarle la cara con tizne.

El tercer año, en 2022, regresé sola, aunque una colega psicóloga social asistió uno de los días. Ese año me tocó apoyar al mayordomo, que fue don Luis Morgan, hijo del difunto Bruno Morgan. Hice el agua de sabor para los Diablos en los ensayos y en los días de Todos Santos. Ese año fue también muy emotivo, pues la familia de don Bruno llegó al pueblo después de muchos años e hizo una fiesta colectiva con música en vivo en honor a su padre.

Registrar lugares de memoria

Los lugares registrados fueron ante todo lugares de memoria, lugares que a todos les/nos recordaban personas, situaciones y momentos en los que hubo una fuerte presencia de los Diablos. La casa de don Bruno, el panteón, otras casas donde vivían personas que ya no están. Al revisar el material me di cuenta de que no solo retraté la ausencia de don Bruno, retraté también la ausencia que deja la muerte. ¿Por qué? Porque el contexto de la Danza de los Diablos es esa; los Días de Muertos son días para recordar la ausencia de personas queridas. No es casual que la danza representativa de esta región sea la Danza de los Diablos, una danza vinculada a África, y que se baila en Día de Muertos para recordar a los ancestros y a las personas que ya no están con nosotros. Don Hermelindo siempre recuerda el origen de la danza en esos días de evocaciones, en 2020 mencionó lo siguiente: “Dicen que esta danza salió por los rumbos del Faro, no es Oaxaca, es Guerrero, y allí se hundió ese barco y salieron unos negros y así bailaban esa danza, y entonces inició en Cuajinicuilapa, era una cuadrilla”. El siguiente año volvió a mencionar algo parecido: “Esa danza es africana, esos diablos, se hundió un barco en Punta Maldonado, y salieron unos negros africanos, así fue” (don Hermelindo, conversación con la autora, 2021).

En la memoria colectiva, la danza y las personas de la Costa Chica provienen de África, y para explicarlo simbólicamente se ubican los lugares cercanos con presencia de mar, pues, en el imaginario, allí encallaron los barcos de donde provenían. Como bien menciona la investigadora Laura A. Lewis: “A distintos niveles, los barcos y los santos significan las memorias de la comunidad y los sentimientos de pertenencia” (Lewis, 2020: 81).

Las historias orales contadas por Hermelindo, y que también contaba don Bruno 20 años atrás, que se refieren al mito fundacional de la danza, nos hicieron ir a Punta Maldonado, más conocido como El Faro, y grabar este lugar de memoria, registrar el vasto mar por donde llegaron las y los africanos esclavizados a lo que hoy es la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. El historiador Pierre Nora propuso, en los años ochenta, el término lugares de memoria, relacionándolos con la memoria colectiva francesa y su relación con la historia. La definió como “el conjunto de lugares donde se ancla, condensa, cristaliza, refugia y expresa la memoria colectiva”, lo más interesante es que no se reduce a monumentos históricos, a lo material, sino también a lo simbólico y funcional (Nora, 2001).

La filósofa Eugenia Allier escribió, en relación con los estudios de Nora, un criterio que resulta revelador para mi trabajo:

[…] no es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde la memoria actúa; no es la tradición, sino su laboratorio. Por ello, lo que hace del lugar un lugar de memoria es tanto su condición de encrucijada donde se cortan diferentes caminos de la memoria como su capacidad para perdurar y ser incesantemente remodelado, reabordado y revisitado. Un lugar de memoria abandonado no es, en el mejor de los casos, sino el recuerdo de un lugar (Allier Montaño, 2018).

Esto es lo que justamente hicieron los Diablos Quizadeños Nueva Generación: remodelar, revisitar y reabordar la danza desde su perspectiva. Nosotros quisimos acompañarlos en ese tránsito al mostrar su laboratorio, al retomar las palabras de la autora, es decir, su lugar de ensayo, donde se aprende, se recuerda y se recrea; acompañarlos a los lugares de memoria colectiva, esos lugares donde vivieron jóvenes de su generación que ya no están, o señores viejos que casi no conocieron, pero que la comunidad recuerda con cariño. La danza no es solo bailar, es reelaborar su propia historia y memoria a través del cuerpo individual y colectivo, recorriendo los caminos de sus antepasados o donde yacen hoy en día.

Investigar la memoria danzaria a través del documental etnográfico

Tras una revisión de todo lo abordado en este artículo, se concluye que los documentales etnográficos sobre danzas africanas y afroamericanas han acompañado el desarrollo de la antropología desde sus inicios. En México no ha sido diferente; como vemos, siete de las producciones documentales de la Costa Chica han sido realizadas por antropólogas/sociólogo, las demás por cineastas y comunicólogos.

La manera de hacerlos ha ido variando y, por lo tanto, podemos encontrar distintas formas de narrar y colaborar con las comunidades en las que nos hemos interesado, pues, como dice el antropólogo Antonio Zirión: “Los documentales muestran la realidad que retratan, tanto como la perspectiva subjetiva y las condiciones sociales de sus autores, e inevitablemente son producto del momento histórico en el que se producen” (Zirión, 2021: 46).

Como equipo de producción y posproducción, nos hemos sentido movidos por el proceso de revitalización de la Danza de los Diablos y de memorias relacionadas con ella, como son la música, los movimientos danzarios y el vestuario; pero también por estos lugares de memoria por donde los danzantes transitan, en un recorrido físico, mental y emocional: las casas de personas fallecidas, los lugares colectivos donde emergió la danza y su propia diáspora. Con esto se intenta crear una propuesta de documental etnográfico que, como mencioné, potencie las memorias y resistencias de estos pueblos. Que, en este caso, recoja el trabajo de los jóvenes por revitalizar una danza que se creía perdida, en busca de identidad, sentido y aliento.

El documental en proceso parte del hecho de que la investigación propone un diálogo con la memoria de un pueblo, teniendo conciencia de que el resultado generará otras memorias creadas no solo por mí como directora, sino por el equipo de trabajo y la comunidad misma (como el momento en que se presentó en El Quizá el primer corte del largometraje en la iv Muestra de Cine Afrodescendiente). En este sentido, he intentado articular un discurso basado en la experiencia etnográfica, las conversaciones con el grupo de Danza y la comunidad en general –quienes me han confiado sus ideas, preocupaciones y deseos–, y el análisis antropológico y audiovisual colectivo.

El cine surge como una posibilidad de conservar fragmentos efímeros de la vida, como una memoria que se puede consultar y disfrutar más adelante. Este proceso implica una selección a la hora de grabar y creo que aquí hay un punto que nos sugiere las siguientes interrogantes: ¿qué se selecciona para registrar? ¿Quién lo hace? ¿Para qué? ¿Para quién? Podemos utilizar estas preguntas para diferenciar la manera de realizar cine en los inicios del documental y el documental denominado colaborativo o participativo, que desde mi punto de vista no es uno sino muchos con una misma intención, contribuir con las culturas, comunidades y/o personas con las que trabajamos desde un lugar crítico.

El documental etnográfico como contenedor de memorias audiovisuales comunitarias es una herramienta profundamente necesaria para trabajar y discutir. Esperamos que nuestros resultados y las interrogantes que aún nos acompañan constituyan un punto de partida para seguir elaborando, construyendo y compartiendo experiencias y desafíos con investigadores/as, artistas y aquellos que son miembros de las culturas con las que se colabora.

Bibliografía

Allier Montaño, Eugenia (2012). Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria, Historia y Grafía. México: Departamento de Historia.

Colombres, Adolfo (1985). Cine, antropología y colonialismo. Buenos Aires: Ediciones del Sol/clacso.

Da Silva Ribeiro, José (2007). Doc On-line, núm. 03, diciembre, www.doc.ubi.pt, pp. 6-54. Brasil.

Florescano, Enrique (1999). Memoria indígena. México: Taurus.

Guber, Rosana (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo xxi.

Grierson, John (1932). “First Principles of Documentary”, en Forsyth Hardy (ed.). Grierson on Documentary. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, pp. 145-156.

Malinowski, Bronislaw (1922/2001). Los argonautas del Pacífico occidental. Barcelona: Península.

Lora Krstulovic, Rosa Claudia (2024). “Reflexiones en torno al documental y la memoria social”, en Cristian Calónico Lucio y Rodrigo Gerardo Martínez Vargas (coords.). Cine: discurso y estética 2. Reflexiones desde las cinematografías contrahegemónicas. México: procine/uacm, pp. 209-215.

MacDougall, David (1998). Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press.

Nichols, Bill (1991). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos del documental. Barcelona: Paidós.

Paniagua, Karla (2007). El documental como crisol. Análisis de tres clásicos para una antropología de la imagen. México: Publicaciones de la Casa Chata, ciesas.

Rivera Cusicanqui, Silvia (2018). Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina. La Paz: Plural Editores.

Rouch, Jean (1995) “El hombre y la cámara” (1973), en Elisenda Ardévol y Luis Pérez-Tolón (eds.). Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico. Granada: Diputación Provincial de Granada, pp. 95-121.

Taylor, Diana (2013). O arquivo e o repertório: Performance e memória cultural nas Américas. Belo Horizonte: ufmg.

Varela, Itza (2023). Tiempo de diablos. México: ciesas.

Weinberger, Eliot (1994). “The Camera People”, en Lucien Taylor (ed.). Visualizing Theory, Selected Essays from V.A.R. 1990-1994. Nueva York y Londres: Routledge, pp. 3-26.

Zirión Pérez, Antonio (2015). “Miradas cómplices, cine etnográfico, estrategias colaborativas y antropología visual aplicada”, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, núm. 78, pp. 1-18.

— (coord.) (2021). Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual. México: uam/Elefanta.

Filmografía

Documental Africanías (1992). Rafael Rebollar. México: cna. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=QGnHoimDAQE

Documental Son de Artesa (2008). Dir. Sandra Luz López. México: uacm. https://vimeo.com/65174725?fbclid=IwAR389wh8BUAm3OgtDRS7OK50xpFWYqELAJ67xDdRzibaXNGRq0ITz1mnq9U

Documental El juego de los Diablos (2008). Claudia Lora y Natalia Gabayet. México: tv inah. https://www.youtube.com/watch?v=wdcOQBEVOwU

Teaser Diablitas, diablitos y almitas (2015). Dir. Isis Violeta Contreras. México: Ambulante. https://www.ambulante.org/documentales/diablitas-diablitos-almitas-danzando-la-vida-la-muerte/

Serie Afroméxico (2019). Dir. Ana Cruz. México: Canal 11. https://canalonce.mx/programas/afromexico#:~:text=Sinopsis,de%20África%20trasladados%20a%20México

Serie México negro (2021). Dir. León Rechy. México: Canal 14. https://www.canalcatorce.tv/?c=Programas&p=1853&a=Det&t=3634&ci=16985&b=ciencia&m2=5

Documental Ruja al Son de los Diablos (2011). México: Colectivo Muchitos Audiovusual. https://www.youtube.com/watch?v=94HNDEopqMY

Grupo de información en reproducción elegida (gire) (2021). Teaser Presentación de los Diablos Quizadeños Nueva Generación (2021). Festival Raíces, Coatepec Veracruz, México. Recuperado de: https://www.facebook.com/raices.colectivomaiznegro/videos/1569249276847309/

Rosa Claudia Lora Krstulovic es etnóloga, documentalista y bailarina. Investiga danzas afro diaspóricas en América Latina, centrada por varios años en el estudio de las danzas de diablos y danzas de roda o circulares. Sus temas de interés son memoria, transmisión cultural, documental y patrimonio. Ha realizado documentales etnográficos, así como investigación antropológica para documentales independientes y series documentales del inah. Actualmente, dirige el Festival Artístico Afrodescendencias y es investigadora posdoctoral en ciesas-cdmx con el tema “Estrategias colaborativas para la continuidad de las danzas afromexicanas de la Costa Chica”.