Qu'est-ce qui sous-tend l'idée d'une ville créative ?

- Christian O. Grimaldo-Rodríguez

- ― voir biodata

Qu'est-ce qui sous-tend l'idée d'une ville créative ?

Réception : 10 mai 2024

Acceptation : 29 mai 2024

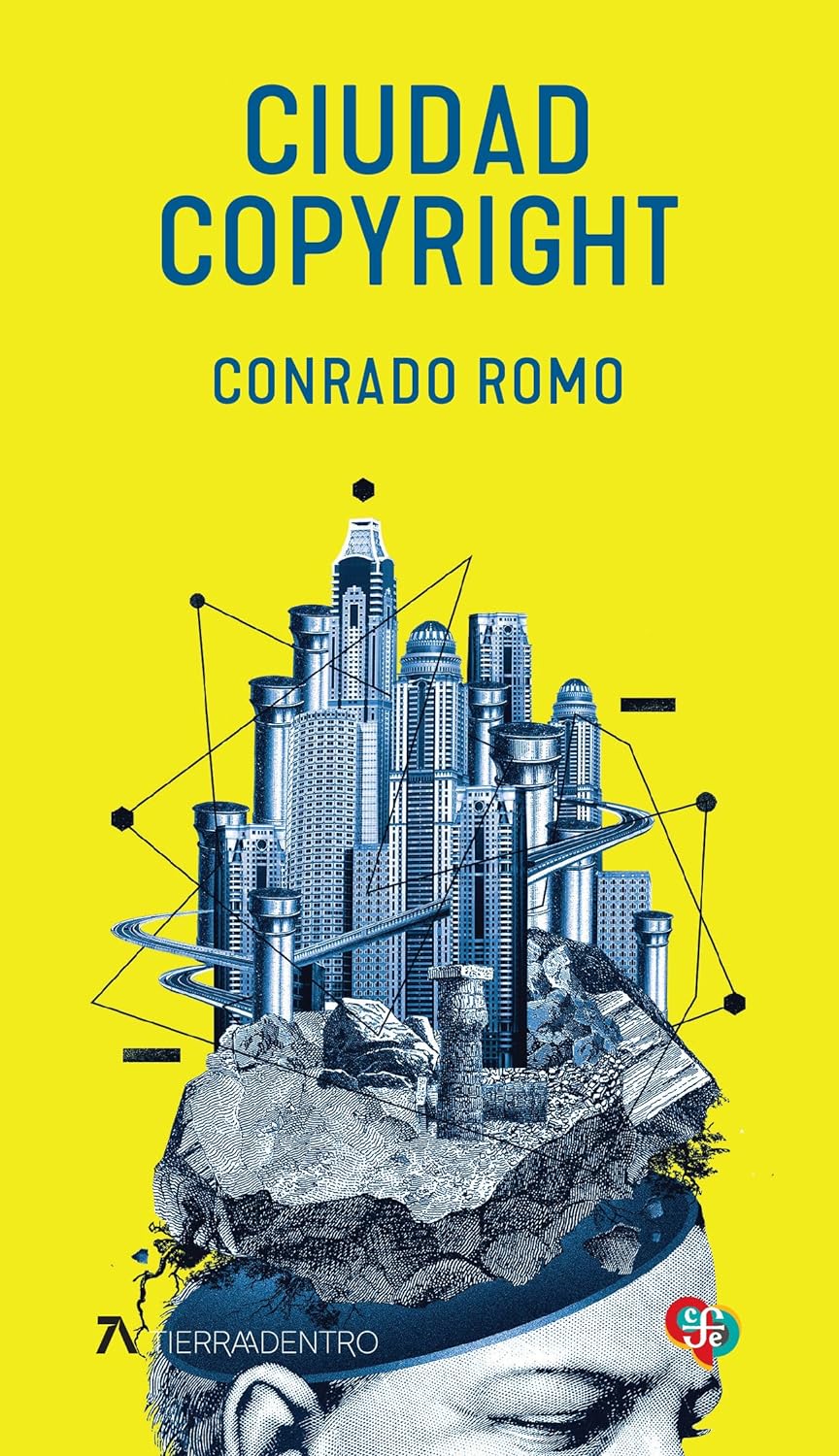

Ciudad copyright

Conrado RomoFondo de Cultura Económica, 2024, Mexico, 100 p.

Conrado Romo, auteur du livre, est l'un des membres fondateurs du Parti pirate mexicain. Il s'agit d'une formation politique inspirée des partis pirates européens qui cherche à réformer les lois sur la propriété intellectuelle, à défendre la liberté d'expression, la neutralité du réseau et l'accès universel à l'internet. Les partis pirates promeuvent la réduction et/ou l'abolition des restrictions imposées par ce que l'on appelle le "droit d'auteur" et leur programme comprend l'interdiction de la gestion des restrictions numériques et encourage le partage sans licence de contenus commerciaux, entre autres questions connexes. Ceci est pertinent dans la mesure où les idées de Ciudad copyright (Romo, 2024) émergent de la mentalité et des relations sociales de quelqu'un dont le regard a été capable d'identifier les risques de privatisation de la culture et qui s'est battu pour la libérer dans différents scénarios.

Le livre part d'un postulat très intéressant qui reprend des idées de la pensée marxiste d'auteurs comme Karl Marx lui-même, mais aussi de géographes comme David Harvey et le philosophe Henri Lefebvre. Le postulat est le suivant : toutes les villes prennent la forme de leurs vocations productives, les rues d'une ville portuaire seront orientées vers la mer, les maisons d'une ville minière seront encastrées dans les pentes du terrain, les villes marchandes sont en forme d'entonnoir, car tout le commerce se fait au centre. L'existence de ces villes, encadrées par la dynamique capitaliste, dépendra en grande partie de la manière dont elles transmettront cette vocation productive à leurs habitants, à travers des imaginaires qui orienteront leurs désirs de consacrer leur temps et leur corps à la production. Mais que se passe-t-il lorsque la vocation d'une ville est orientée vers l'exploitation d'une marchandise qui n'est pas rare ? Le poisson et les métaux précieux s'épuisent, par exemple, tandis que les relations commerciales dépendent de l'existence de biens à échanger ; mais sur quoi se fonde une ville créative ?

Une ville créative pêche des idées, extrait de la culture, fait du commerce avec les couleurs, les saveurs et les arômes de la vie quotidienne, mais ces choses ne sont pas des denrées rares et pour les rendre rares, il y a les droit d'auteur. Dans le capitalisme cognitif, le modèle de la ville a pour vocation "l'extraction de valeur par la création, la vente et la consommation de propriété intellectuelle" (Romo, 2024:15). Pour qu'une ville soit créative, elle a besoin d'un processus de nettoyage urbain, racial et de classe qui implique ce que l'on appelle la "politique de récupération" des espaces et des pratiques qui remettent en question "l'ordre institutionnel et les rationalités de la classe dominante". Cette relation entre la dépossession déguisée en "récupération urbaine" dans le but d'attirer le capital créatif par la reconnaissance de la "capitale mondiale du livre", de la "ville amie des aînés", des "quartiers", de la "ville du livre", de la "ville pour les personnes âgées", de la "ville des personnes âgées", de la "ville des pauvres", de la "ville des pauvres", de la "ville des pauvres" et de la "ville des pauvres". cool" est ce que Conrado appelle la " Ciudad droit d'auteur". Lutter contre la droit d'auteur implique également une lutte pour le territoire.

Face à un paysage mondial dans lequel la vie urbaine représente le nouvel or noir du marché actuel, les villes deviennent des sites de développement de biens créatifs. Les autorités politiques, économiques et culturelles cherchent à attirer des capitaux excédentaires dans leurs villes en transformant les métropoles en marchandises ou en marques (Delgado, 2010) ; elles recherchent des industries créatives pour y investir leurs capitaux et, pour ce faire, elles ont besoin que la ville prenne la forme de villes créatives. Il s'agit d'un processus inverse à celui des villes qui naissent avec une vocation productive particulière, la ville droit d'auteur transforme ce qui existait déjà pour attirer cette vocation. Plus concrètement, c'est comme si une ville sans mer voulait devenir un port et que, pour ce faire, elle inondait tout un quartier, mettait des poissons dans ce lac artificiel et inventait une identité portuaire, en mettant un poisson sur les armoiries de la ville et en exploitant l'image d'un pêcheur célèbre qui y serait né, comme ça, ce qui provoque des conflits et des résistances. Je cite Conrado :

La lutte pour l'espace ne se limite pas aux composantes physiques des lieux, mais inclut également le patrimoine immatériel. Pour la création de nouvelles centralités, on analyse non seulement la situation territoriale du site à intervenir, mais aussi sa pertinence en termes culturels, technologiques et économiques dans le cadre des relations marchandes au niveau local et mondial (Romo, 2024 : 29).

C'est la prémisse du livre, qui est court, à peine 80 pages sans compter la table des matières et les références, ce qui est sa vertu et, peut-être, son seul défaut, car le lecteur peut avoir envie d'en savoir plus lorsqu'il arrive soudainement à la fin. Le contenu a un style très particulier de narration et de développement de ses idées, qui constituent une fusion unique de pensée critique, de culture pop et d'une touche de nostalgie bloguesque pour la première décennie des années 2000 qui nous manque déjà aujourd'hui.

En termes de structure, le livre est divisé en deux parties. La première est intitulée "City, All Rights Reserved" et contient six essais. La seconde [sicLe Bali Cilicon mexicain" comporte deux chroniques et une clôture des réflexions du texte. Les essais permettent de très bien cadrer le questionnement de la ville. droit d'auteurLes chroniques mettent l'accent sur la façon dont le capital exploite les quartiers, sur la façon dont cette expression du néocolonialisme se répand dans les villes, sur les risques de se soumettre à des stratégies de contrôle très voilées avec l'argument des villes intelligentes, et sur la composante utopique des villes qui, à son tour, représente la possibilité de résister à ces processus. Les chroniques, pour leur part, se concentrent sur le cas spécifique de Guadalajara, avec le projet de construction des Villas Panamericanas qui deviendra plus tard le projet Ciudad Creativa Digital, ainsi que la résistance du quartier qui a fait face aux deux tentatives de transformation du quartier où se trouvaient ces tentatives. L'exemple représenté par ces chroniques convient parfaitement pour voir de première main comment les essais de l'auteur qui nourrissent la première partie du texte ne sont pas des idées jetées en l'air, mais composent un cadre pour comprendre comment les conflits causés par la marchandisation et la privatisation de la vie urbaine sont territorialisés.

Ciudad copyright nous propose une lecture transversale de la gentrification en analysant le lien quotidien entre les industries créatives, les imaginaires urbains de l'industrie du divertissement et la forme qu'ils prennent matériellement, politiquement et discursivement sur le territoire, comme l'une des stratégies les plus complexes de marchandisation de la vie urbaine, qui apparaît sous nos yeux comme quelque chose de relativement imperceptible ou, ce qui est encore plus problématique, comme quelque chose de tout à fait désirable. Comme le mentionne le même auteur : "tous les projets d'intervention urbaine ont une puissante composante utopique. Leur développement est toujours lié à un récit qui leur confère des qualités émotionnelles, esthétiques et morales" (Romo, 2024 : 9).

A l'heure où nous écrivons ces lignes, il est courant d'entendre qu'un quartier ou une zone urbaine va être revitalisé, comme si les urbanistes et les acteurs politico-électoraux de certaines villes avaient la capacité de ressusciter ou de créer de la vie urbaine. Cette prétention est inquiétante, d'autant plus que dans de nombreux cas, la "revitalisation" d'un quartier se cache derrière l'anéantissement de la vie urbaine préexistante et la marchandisation qui en découle. Lorsque la rénovation des rues, la mise en place et/ou l'amélioration des services et équipements urbains entraînent le déplacement de populations stigmatisées, il s'agit plutôt d'une étonnante capacité du capitalisme à assassiner, enterrer et apparemment "faire revivre" la vie urbaine caractéristique d'un lieu, sans que personne en dehors de ce territoire ne s'aperçoive de l'assassinat et de l'enterrement. Lorsqu'il s'agit de récupérer l'espace, la question de savoir comment il a été perdu semble effacée, comme le note à juste titre Nizaiá Cassián (2020) :

L'un des problèmes de Guadalajara est qu'en réfléchissant à l'aménagement de la ville, on a beaucoup insisté sur l'idée de récupérer l'espace public, mais sans s'interroger sur ce qui nous l'a fait perdre, au lieu de réfléchir aux formes de privatisation qui ont eu lieu à travers les lotissements fortifiés, l'expansion vers la périphérie, tous ces phénomènes qui ont segmenté et fragmenté la ville. Ce qui a été proposé, c'est que la culture puisse servir d'outil pour la régénération de l'espace public et, en ce sens, des projets tels que le [musée] Guggenheim, qui devait à l'origine être construit dans le ravin de Huentitán, ou, à un moment donné, le corridor culturel de Chapultepec ou, à l'heure actuelle, le corridor culturel de Chapultepec, tout ce qui a été proposé avec Ciudad Creativa Digital ou certains processus visant à "amener la culture" dans les quartiers du centre, ont été proposés comme des stratégies supposées nous aider à récupérer l'espace public, mais en réalité, il s'agit non seulement de stratégies extrêmement ratées, mais aussi de stratégies extrêmement problématiques lorsqu'il s'agit de rendre invisible ce qui est à l'origine de la perte de ces espaces communs.

Comment remettre en question ce qui, selon les critères moraux les plus caractéristiques des sociétés capitalistes, semble être le plus désirable ? Le questionnement est complexe, surtout s'il nécessite un équilibre entre l'avènement des sociétés de production qui nous font vivre les aventures fantastiques qui nous passionnent le plus et la présence des groupes que la plupart de ces mêmes studios nous présentent comme dangereux, terrifiants et indésirables.

Le cas de Ciudad Creativa Digital (ccd) est un exemple de ces formes trompeuses d'urbanisation qui, d'une part, offrent au public un ensemble d'attributs aussi séduisants que la modernité elle-même : emplois, cosmopolitisme, sécurité, propreté, technologie. Dans certains cas, de la manière la plus grossière possible, les projets eux-mêmes sont décrits comme "intelligents" et/ou "créatifs". Pour Manuel Delgado (2010:11), ces projets modèlent la ville pour en faire un "objet de consommation avec une société humaine à l'intérieur". Dans cet effort, les villes deviennent même des caricatures d'elles-mêmes.

Ce type de modèle de ville n'enrichit pas seulement les acteurs de l'immobilier, mais rend également invisibles tous les groupes marginalisés dans les grands récits de fiction et de divertissement ; des groupes qui sont le résultat d'un système économique mondial inégal qui engloutit toutes sortes de ressources de manière toujours plus créative.

L'un des attributs les plus élémentaires qui ressort du regard transdisciplinaire offert par ce livre est le lien évident entre la fiction et la réalité, qui, dans le cas des études urbaines, a encore beaucoup à explorer. Comme le reconnaissent Luis Campos et Fernando Campos (2018), la fiction fait partie de la réalité, dans la mesure où la fiction participe à l'organisation de la réalité. Ainsi, la fiction n'est pas seulement confinée au domaine de l'irréel, mais influence également le domaine du souhaitable et du possible. Dans le domaine des fictions, il y a aussi de la place pour les illusions, les modélisations, les simulations, les suppositions, les hypothèses et les jeux ; autant d'expressions qui jouent un rôle de premier plan.

Après avoir lu Conrado, il est indéniable que le double processus par lequel les villes émulent les stéréotypes contenus dans certains produits culturels, alors que dans le même temps les industries qui produisent de la richesse à partir de la génération de ces types de contenu transforment les villes avec des effets terriblement dévastateurs en termes de déplacement, de ségrégation et d'anéantissement des expressions culturelles urbaines. Un modèle extractiviste complexe que l'auteur aborde grâce à sa capacité évidente à comprendre les processus de communication et les produits audiovisuels, mais aussi grâce à sa capacité à comprendre ses effets sur le territoire et la vie urbaine qui se maintient dans la région de l'Europe de l'Est. continuum de l'ordre social local-global. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'un livre sur l'embourgeoisement, mais d'un livre sur la lutte pour le libre accès aux idées et sur la manière dont ce manque de liberté génère un type de ville extrêmement pervers.

L'un des objectifs explicites du livre étant de proposer des réflexions transdisciplinaires, il me reste un désir : celui d'analyser en profondeur, avec l'auteur, l'impact que ces processus urbains ont sur les corps et les subjectivités des habitants, étant donné que les modèles productifs façonnent les villes, mais aussi nos corps et nos pensées. Je considère ce livre comme le premier d'une série d'analyses d'un processus qui, dans le cas mexicain, présente de nombreuses arêtes à traiter.

Bibliographie

Campos, Luis y Fernando Campos (2018). “Ficciones que se vuelven realidad, ficciones para intervenir la realidad”, Athenea Digital, 18 (2), pp. 1-18.

Castro-Campos, Mauro y Nizaiá Cassián. Comunicación personal con Christian Grimaldo-Rodríguez y Héctor Robledo (2020). “Gentrificación y cultura: una discusión en torno a las experiencias de Guadalajara, México, y Barcelona, España”, Encartes, 06, pp. 247-251. https://doi.org/10.29340/en.v3n6.205.

Delgado, Manuel (2010). La ciudad mentirosa: fraude y miseria del modelo Barcelona. Madrid: Catarata.

Romo, Conrado (2024). Ciudad copyright. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Christian O. Grimaldo-Rodríguez est titulaire d'un diplôme en psychologie de l'université de Guadalajara, d'une maîtrise en études régionales du El Colegio de Jalisco et d'un doctorat en sciences sociales, spécialisé en anthropologie sociale, du Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas). Membre de la snii, Elle a abordé diverses questions liées aux phénomènes urbains, telles que l'imaginaire, la perception sociale, l'identité, le transit, la dépossession et les conflits territoriaux dans les zones métropolitaines de Guadalajara, Puebla et Barcelone. Il possède une expérience des études urbaines du point de vue des sciences sociales, en particulier de la psychologie sociale, de l'anthropologie urbaine et de la géographie humaine. Dans le cadre de l iteso coordonne la ligne de recherche en psychologie sociale et culturelle du doctorat en recherche psychologique.