De la brèche de Darien à la brèche de Tapachula. Cartographie et formation de nouveaux itinéraires pour les migrants se rendant aux États-Unis.

- Amérique A. Navarro López

- Alberto Hernández Hernández

- ― voir biodata

De la brèche de Darien à la brèche de Tapachula. Cartographie et formation de nouveaux itinéraires pour les migrants se rendant aux États-Unis.

Réception : 26 avril 2024

Acceptation : 31 octobre 2024

Résumé

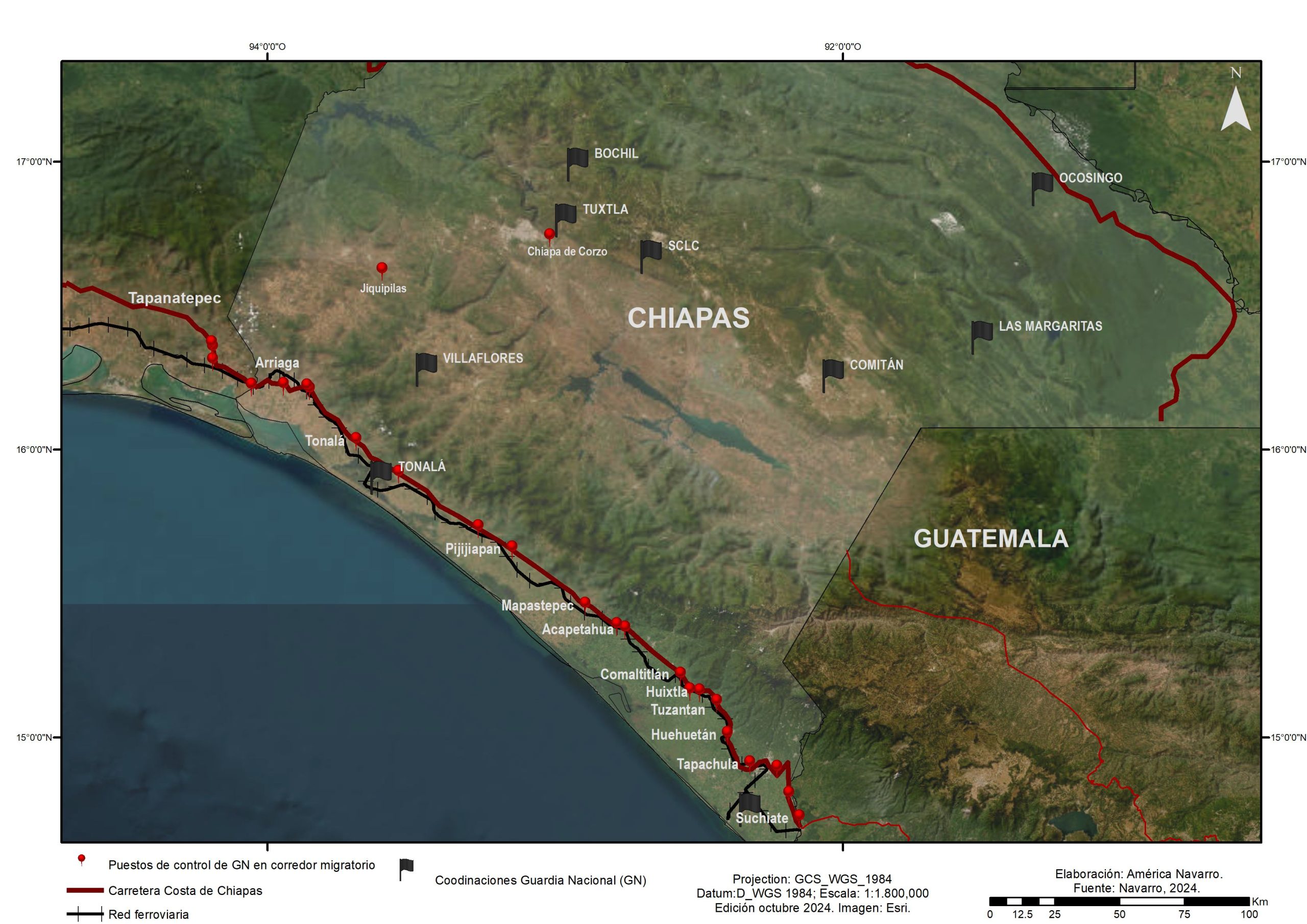

Une recherche géographique et sociologique a été menée sur les routes empruntées par les migrants qui traversent le Darién et entrent au Mexique par Tapachula afin de rejoindre les États-Unis. D'un point de vue méthodologique, nous avons combiné l'analyse cartographique, les entretiens et les visites de terrain. En outre, des points ont été relevés GPS (Global Positioning System) pour spatialiser la présence de la Garde nationale (gn) dans le corridor Costa-Soconusco du Chiapas. La recherche est pertinente car elle révèle de nouveaux itinéraires et les compétences des migrants pour atteindre leur objectif, ainsi que la perception de Tapachula comme une ville-prison confrontée à des défis similaires à ceux du Darién. Enfin, il est important de noter que, sur la base de leurs récits, la première base de données géoréférencée des itinéraires à Tapachula a été construite. sig (Système d'information géographique).

Mots clés : couloirs de migration, déplacement forcé, Frontières de l'Amérique latine, SIG

de la brèche de darien a tapachula : la cartographie d'une nouvelle route des personnes déplacées vers les états-unis

Cet article propose une analyse géographique et sociologique des itinéraires empruntés par les immigrants qui traversent la trouée du Darien et entrent au Mexique à Tapachula pour se rendre aux États-Unis. La méthodologie combine la cartographie avec des entretiens et des visites sur le terrain. À l'aide de coordonnées GPS, les positions de la Garde nationale mexicaine ont été cartographiées sur l'autoroute côtière du Chiapas qui traverse Soconusco. La recherche révèle de nouveaux itinéraires et les compétences que les migrants acquièrent au cours de leur voyage. Elle révèle également que les personnes interrogées considèrent Tapachula comme une ville-prison présentant des risques similaires à ceux auxquels les immigrants sont confrontés dans la trouée de Darien. Enfin, les récits de voyage des immigrants ont été utilisés pour constituer la première base de données géoréférencée des itinéraires des migrants à l'aide du système d'information géographique du Mexique (sig).

Mots clés : déplacements forcés, routes migratoires, frontières de l'Amérique latine, sig.

Introduction

La Colombie et le Panama partagent une frontière de 266 kilomètres qui relie l'océan Pacifique à la mer des Caraïbes. Le point nodal de ce territoire est une barrière naturelle - la jungle du Darién - qui divise l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et interrompt le tracé de la route panaméricaine ; le Darién est couvert d'une végétation de jungle, de rivières, de zones marécageuses, de hauts plateaux, de faune, de zones de conservation et de réserves indigènes. En bref, ses caractéristiques physiques et géographiques difficiles rendent la pénétration et la mobilité dans la région difficiles (Congrès routier panaméricain, 1991 ; Botero, 2009 ; Ficek, 2016 ; Corbino, 2021).

Le Darién, un territoire en marge, est un exemple de la façon dont les frontières entre les acteurs armés légitimes et illégitimes s'estompent, formant une tapisserie complexe de violence et de pouvoir. Historiquement, la traversée de cette jungle a constitué un défi majeur pour les explorateurs, les colons, les populations déplacées et les migrants, car elle comportait de multiples risques et dangers. Au fil du temps, les colonies, les quais et les pistes proches de la frontière sont devenus des plaques tournantes pour le trafic d'armes, de drogues et, ces dernières années, d'êtres humains. Pendant des décennies, la guérilla et les groupes paramilitaires ont contrôlé cette zone, en réglementant l'accès en fonction des implications pour leurs opérations illicites (Polo et al2019) (voir carte 1).

D'une manière générale, les études sur le Darién ont abordé différents thèmes. Les plus remarquables sont les recherches sur l'histoire environnementale (Castro, 2005 ; Alimonda, 2014), les études sur les frontières (Carreño, 2012 ; Luque, 2012 ; Alimonda, 2014) et les études sur la frontière (Carreño, 2012). et al2019 ; Corbino, 2021), le transit irrégulier, le trafic d'êtres humains et l'aide humanitaire (León et Antolínez, 2021 ; Polo et al., 2019 ; Cabrera et Carrillo, 2022 ; Schmidtke, 2022 ; Echeverri et al., 2023 ; Porras, 2023 ; Severiche et al., n.d.), les couloirs de migration (Zamora et al2008 ; Álvarez et al., 2021 ; Miranda, 2021 ; Bermudez, 2021 ; Bermudez, 2021. et al., 2023) et de nouveaux défis méthodologiques (Hernández et Ibarra, 2023). Cependant, cet espace n'a pas été étudié dans une perspective interdisciplinaire qui combine l'analyse géographique et sociologique pour identifier de nouveaux corridors migratoires entre la trouée du Darién et Tapachula ; c'est notre intention.

L'article est divisé en trois parties, proposant de nouvelles cartographies des itinéraires migratoires traditionnels et nouveaux.1 La première partie traite du passage de la frontière entre la Colombie et le Panama, en mettant l'accent sur les difficultés rencontrées par les migrants dans la zone connue sous le nom de "trouée du Darien". La deuxième partie se concentre sur le transit à travers les pays d'Amérique centrale. Enfin, la troisième partie traite du passage par le Mexique, avec une brève référence historique au transfert de personnes à La Bestia, afin de faire allusion aux itinéraires traditionnels qui ont fonctionné pendant longtemps. Dans cette section, nous nous concentrons sur le corridor de migration sud du Chiapas, caractérisé par une forte militarisation. Tapachula est présenté comme un nouveau goulot d'étranglement, comme l'ont déclaré les migrants interrogés, qui ont supposé qu'ils étaient en transit et ont été bloqués, selon leurs propres termes "emprisonnés", dans des périodes plus ou moins longues, en partie à cause des mesures imposées par les États-Unis au Mexique, qui agit comme une frontière méridionale prolongée du pays voisin.

Traitement méthodologique

La recherche est basée sur des méthodologies mixtes qui intègrent l'analyse cartographique des itinéraires, sur la base d'informations provenant d'entretiens, de visites sur le terrain, d'observations participantes et non participantes, ainsi que de données statistiques du Service national des frontières (Senafront) du gouvernement panaméen et de la Commission mexicaine pour l'aide aux réfugiés (comar), qui ont ensuite été géoréférencées, permettant ainsi la construction des premières bases de données spatiales sur le sujet. De même, compte tenu de l'importance de confronter les données à la réalité spatiale des problèmes abordés, les points suivants ont été pris en compte GPS spatialiser le contrôle exercé par la Garde nationale (gn) dans le couloir de migration sud du Chiapas. Le traitement de ces données par l logiciel ArcGis Pro a fourni des données pour la cartographie.

Les entretiens, principale source de données qualitatives, étaient individuels et parfois collectifs, dans certains cas semi-structurés et dans d'autres non structurés, sur la base de guides conçus pour les visites sur le terrain. Dans la jungle du Darién, plusieurs entretiens n'ont pas été enregistrés en raison de la peur des informateurs et pour des raisons de sécurité. Les entretiens enregistrés, qui ont duré de 20 minutes à une heure en fonction des conditions de mobilité des participants, ont toujours été menés avec leur accord.

Entre 2018 et 2024, plus de 60 migrants ont été interrogés, principalement originaires du Venezuela, de Colombie, d'Équateur, de Cuba et d'Haïti, en transit aux points frontaliers de Colombie, du Panama, du Costa Rica, du Nicaragua, du Guatemala et du Mexique. En outre, cinq cas de personnes ayant réussi à atteindre les États-Unis ont été suivis par vidéo et appels téléphoniques ; ils se trouvaient dans différentes villes telles que Tehuantepec, Oaxaca, Mexico, Saltillo, Monterrey, Denver, Seaforth, New Jersey et New York. Dans tous les cas, notre intérêt s'est porté sur la narration des itinéraires et les expériences que les personnes interrogées ont eues avec les acteurs impliqués dans ces longs voyages internationaux. L'objectif était de voir s'il y avait eu des changements dans les itinéraires et les acteurs.

Les points frontaliers visités étaient Capurganá, Sapzurro, Acandí (Colombie), Paso Canoas (Panama-Costa Rica), Los Chiles (Costa Rica), San Pancho (Nicaragua), ainsi que Ciudad Hidalgo, Talismán et Tapachula (Chiapas). Dans ces endroits, des entretiens non structurés ont été menés avec des migrants, des fonctionnaires, du personnel chargé des migrations, des douaniers, des policiers, des passeurs, des guides, des vendeurs ambulants, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de moto-taxi et d'autres acteurs clés.

Cette conception méthodologique permet de considérer la nouvelle cartographie générée comme un outil d'analyse, car, par le biais de sa projection dans l'espace, elle peut être utilisée comme un outil d'analyse. sig Les sources permettent d'observer les schémas spatiaux de position, de coïncidence, de distance et de voyages entrepris par les migrants. Il offre également aux lecteurs la possibilité de se rapprocher des expériences de ceux qui se déplacent à travers les territoires latino-américains, favorisant ainsi une compréhension plus holistique qui relie les dimensions sociales et spatiales.

La trouée du Darien : naviguer dans la jungle

L'entrée dans le Darién depuis le territoire colombien est un voyage ardu. D'après les recherches et les entretiens menés sur le terrain, l'itinéraire habituel va du port de Buenaventura, Valle del Cauca, à Bahía Solano, Chocó, avec une durée estimée à 22 heures de bateau plus six heures de hors-bord. L'itinéraire suivant est Bahía Solano-Juradó, qui dure environ trois heures en bateau rapide, plus une heure pour atteindre le port de Jaqué, au Panama ; le voyage se poursuit en ferry pendant 16 heures et demie jusqu'à Puerto Quimba, le point de connexion avec la route panaméricaine. Il s'agit d'une ancienne route qui servait principalement au trafic de drogue et qui, aujourd'hui, en raison du coût élevé du transport et de l'extrême surveillance maritime, est rarement utilisée (Severiche et al. n.d., n.d.) (voir carte 2).

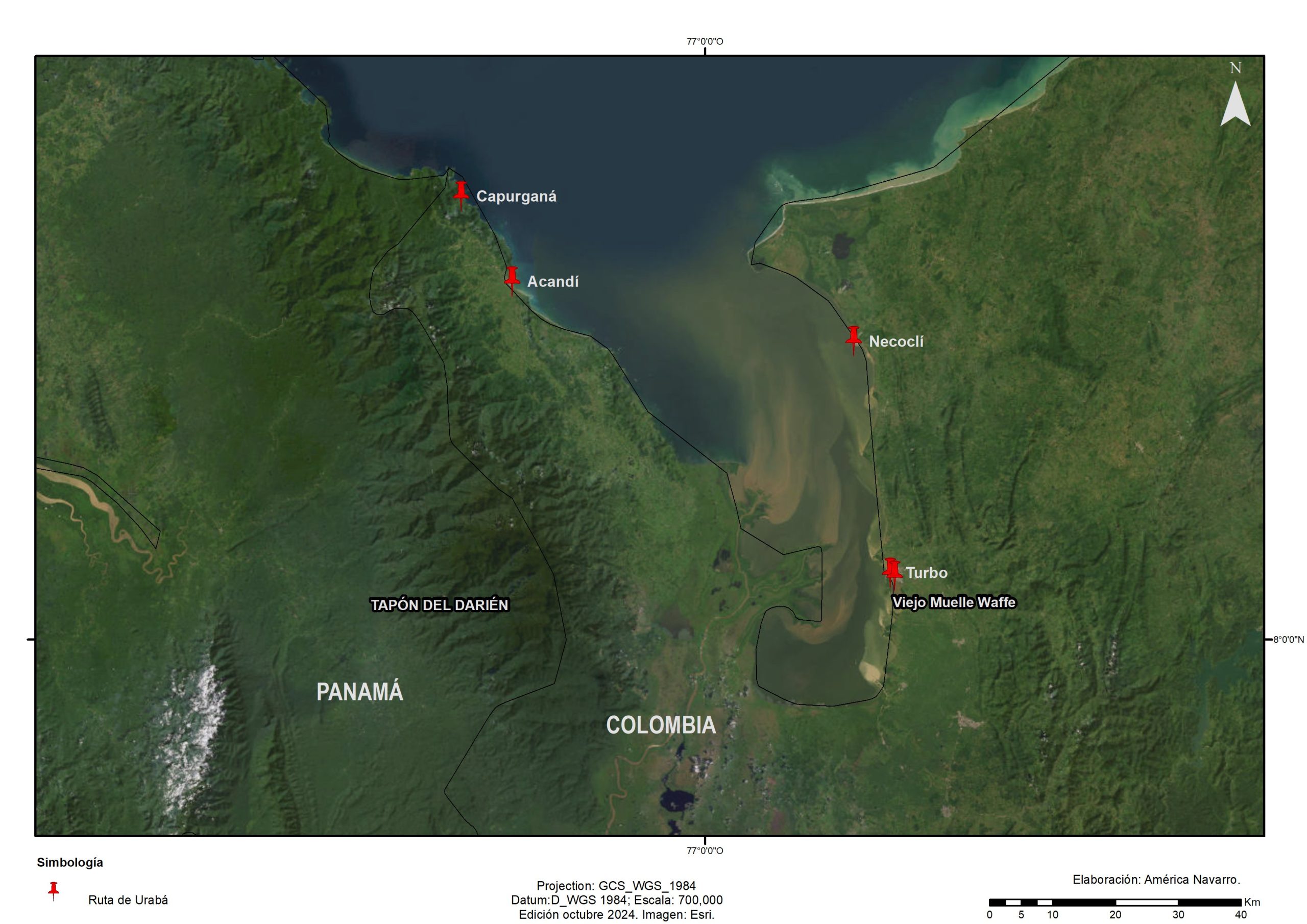

D'autres points d'entrée dans le Darién ont été les villes de la jungle près de la rivière Atrato, bien que ces routes aient été fermées au cours de la décennie précédente par les groupes paramilitaires et les guérilleros de l'Armée de libération nationale (eln). Par conséquent, pour relier la Colombie au Panama, il est nécessaire de traverser le golfe d'Urabá, une langue de mer d'une superficie d'environ 1 800 km² qui comprend le delta du fleuve Atrato. Sur les côtes de ce golfe se trouvent Turbo et Necoclí, dans l'Antioquia, qui se sont consolidés en tant que points de connexion fluviale avec Acandí et Capurganá, dans le Chocó (Botero, 2009).

À l'origine, cette route se faisait à bord de ce que l'on appelle des pangas.2 À Turbo, l'ancien quai El Waffe est devenu le point de départ de ces navires, et quelque temps plus tard, les compagnies maritimes se sont modernisées et ont introduit des navires de type catamaran.3 Depuis 2010, ces quatre localités sont devenues les principales zones de transit et de connexion pour les migrants dans la jungle du Darién (Hernández et Ibarra, 2023) (voir carte 3).

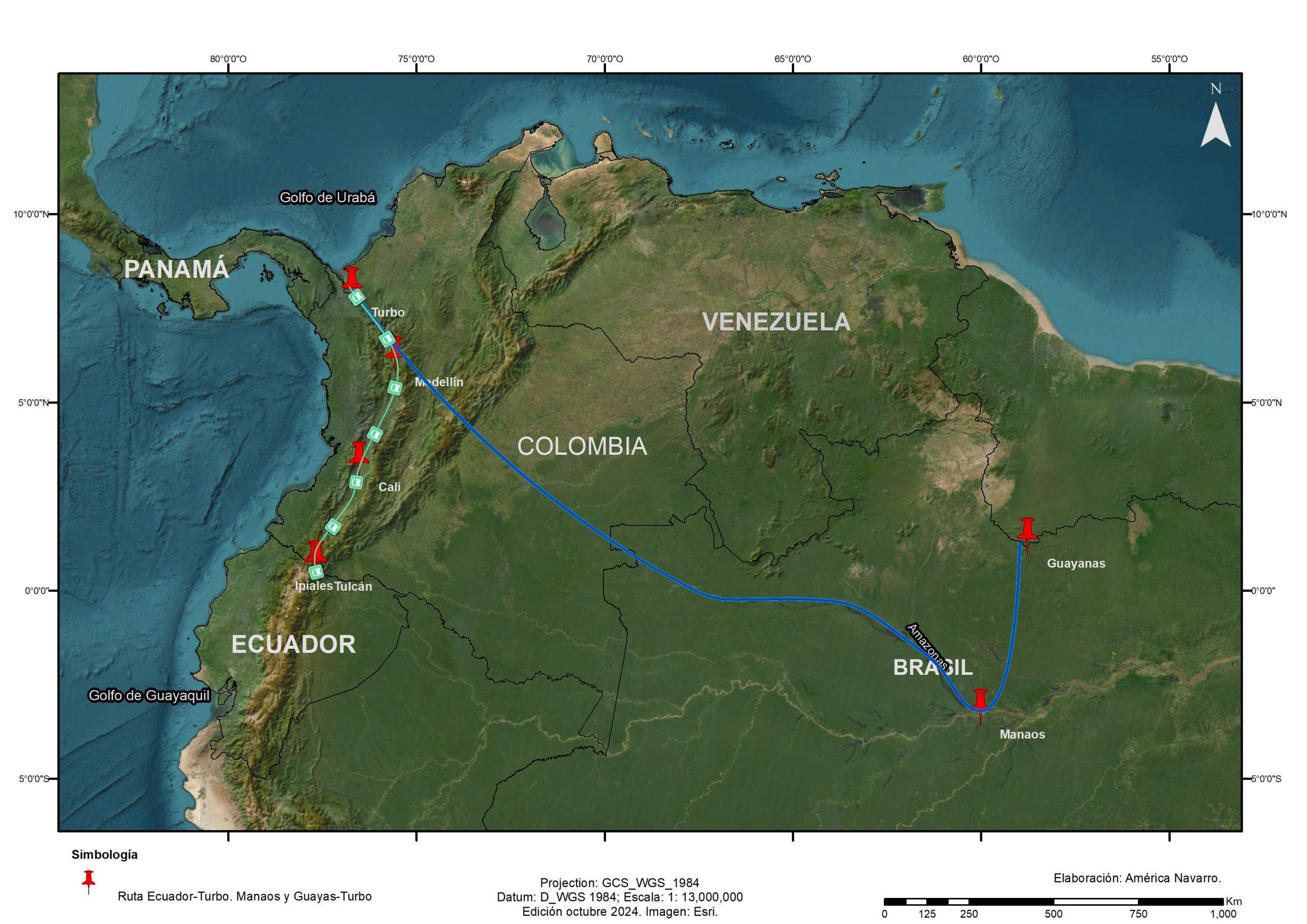

Avec l'ouverture de l'Équateur comme pays de libre transit, un corridor de bus de 1 200 km a été créé depuis la frontière Tulcán-Ipiales jusqu'à Turbo, avec plusieurs lignes de transport offrant un service direct ou des correspondances à Cali et Medellín (Ceja et Ramírez, 2022). De leur côté, les migrants en provenance des Guyanes ou de Manaus, au Brésil, arrivaient à Turbo après avoir traversé l'Amazonie pendant plusieurs jours en bateau. Turbo est devenu la route de transit la plus utilisée pour ceux qui ont l'intention de traverser le Darién (voir carte 4).

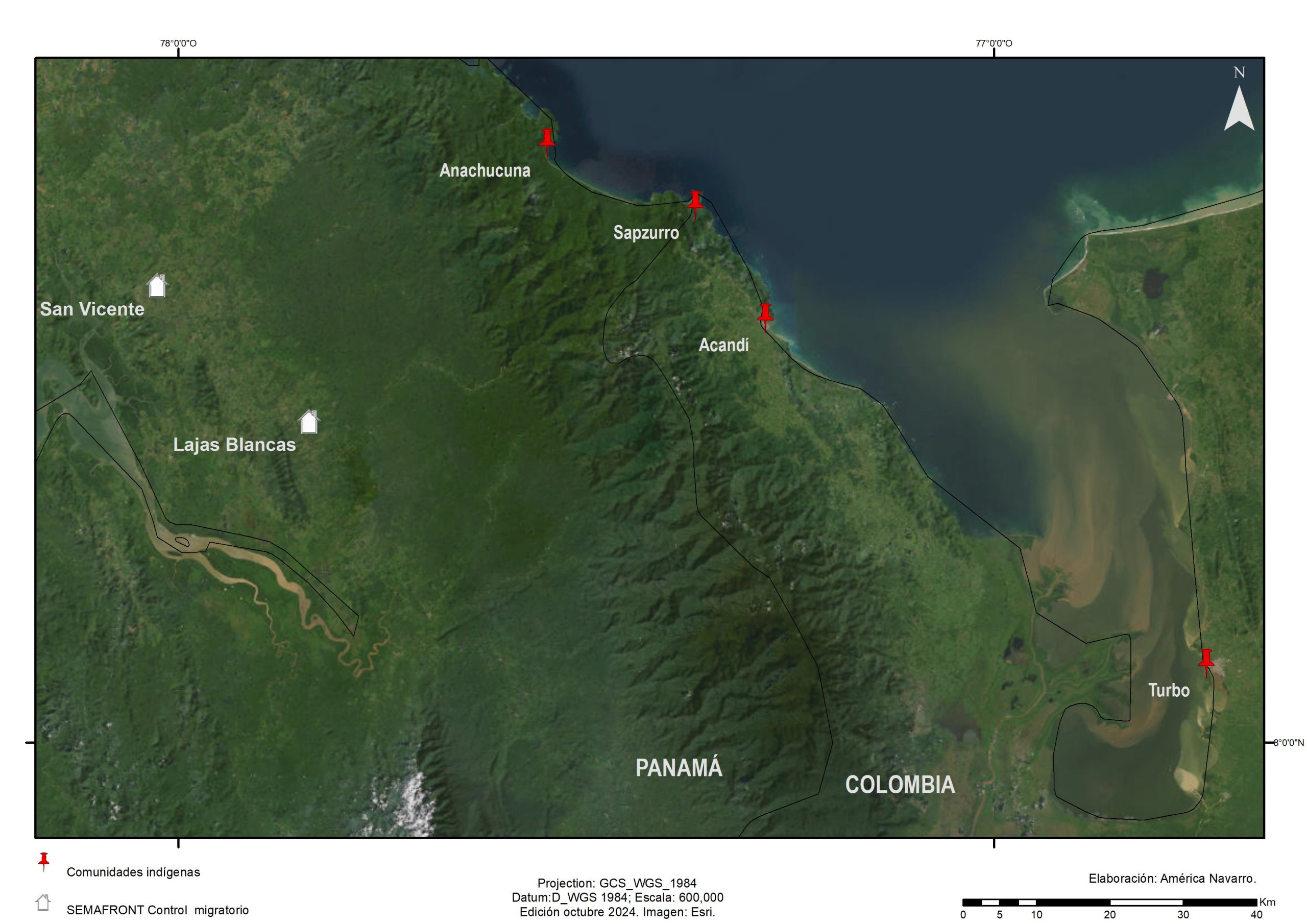

Dans ce contexte, le gouvernement panaméen a décidé en 2014 d'établir deux stations de contrôle migratoire : l'une à Lajas Blancas et l'autre à La Peñita (aujourd'hui San Vicente), gérées par Senafront. Grâce à l'activité menée dans ces stations, il est possible de connaître le nombre de migrants qui ont traversé le Darién, ainsi que leur nationalité, leur sexe et leur âge (voir carte 5).

Selon ces données, en 2014, on a enregistré 6 175 migrants. En 2015, le flux est passé à 29 289, dont 85% d'origine cubaine ; la route Turbo-Acandí-Sapzurro s'est imposée comme la voie habituelle pour pénétrer dans cette jungle (Senafront, n.d.). Peut-être sans s'en rendre compte, cette traversée allait devenir le véritable exploit du flux cubain, dont seuls quelques-uns parviendraient à sortir vivants (voir carte 5).

Au cours de ces années, la plupart des migrants ont dû faire un voyage de quatre à sept jours, en traversant des pistes, des rivières et des montagnes, et en supportant une humidité extrême, des pénuries de nourriture et des pluies incessantes. Seuls ceux qui disposaient de plus de ressources économiques pouvaient contourner la côte par bateau, raccourcissant ainsi leur voyage pour atteindre la ville indigène d'Anachucuna, autre point d'entrée clé dans la jungle (voir carte 5).

Ainsi, dans un laps de temps relativement court, les flux à travers le Darién se sont diversifiés et le volume de migrants a augmenté. Les ressortissants cubains et haïtiens ont exploré d'autres chemins, créant de nouvelles routes et défiant les risques, ce qui a représenté un défi logistique qui a exposé la misère de la condition humaine (Clot et Martínez, 2018) et leur a causé de nombreux maux de cœur et des pertes qui sont devenues leurs histoires les plus tristes.

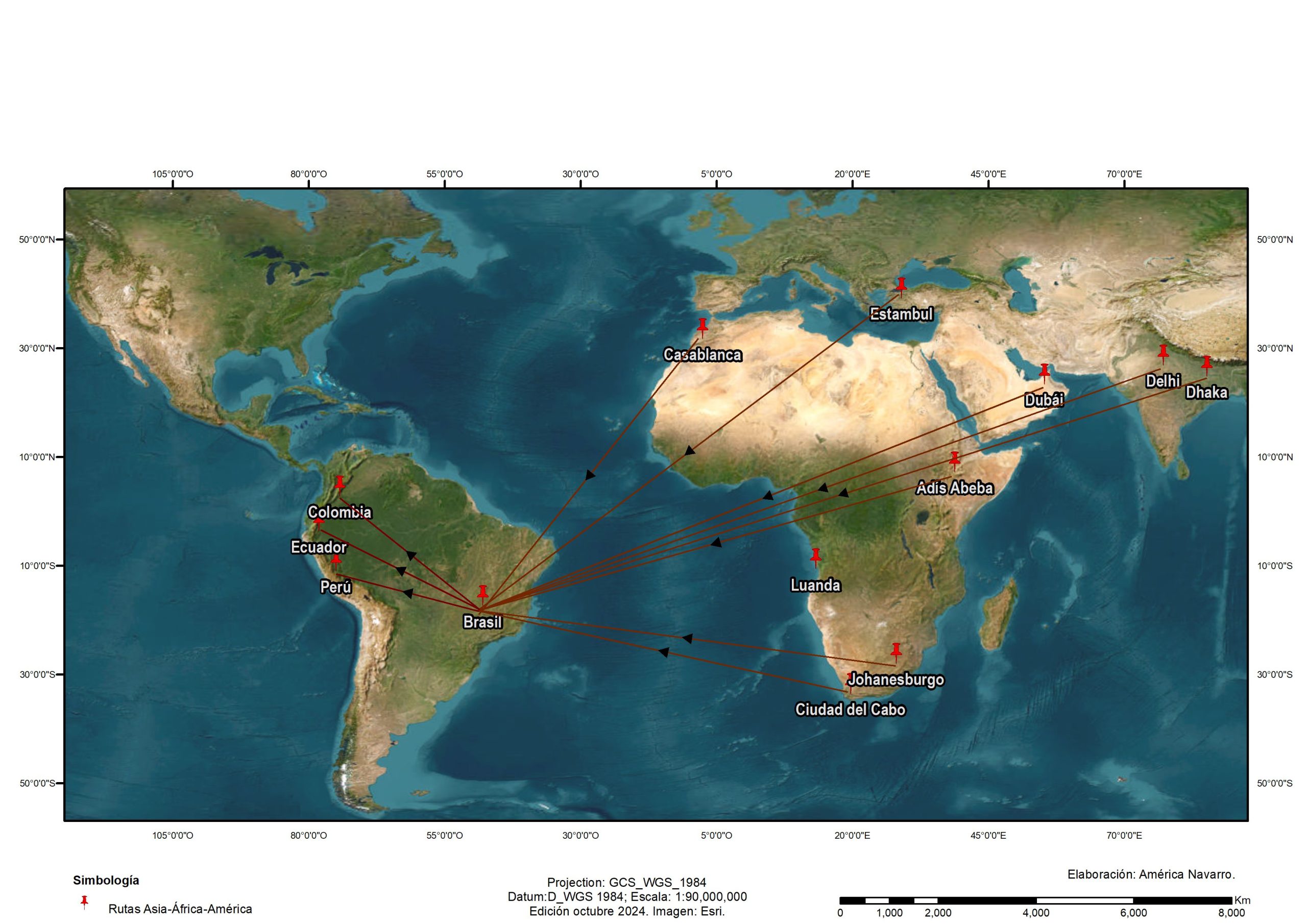

L'Europe, première frontière

Dans le même temps, le durcissement de la politique migratoire européenne s'est traduit par des mesures de toutes sortes visant à limiter l'arrivée et le libre transit des migrants d'origine africaine et asiatique, ce qui a incité cette population à se tourner vers l'Amérique, en particulier les États-Unis, comme nouvelle destination et lieu de possibilités. Delhi, Dhaka, Istanbul, Dubaï, Johannesburg, Le Cap, Casablanca, Luanda et Addis-Abeba sont devenus des liaisons aériennes entre le sous-continent indien et l'Afrique et le Brésil. De là, ce flux se déplaçait par divers moyens vers le Pérou, l'Équateur et la Colombie (Vilchez, 2016) (voir carte 6).

Ainsi, la traversée du Darién est devenue une opportunité pour les personnes en déplacement depuis l'autre côté de l'Atlantique. Selon les données de Senafront (n/d), en 2018, près de la moitié des migrants entrés irrégulièrement par les postes de Lajas Blancas et San Vicente venaient d'Inde et du Bangladesh.

Avec l'augmentation des flux, au Panama, les comarcas indigènes Guna Yala et Emberá-Wounaan ont commencé à faire payer la traversée de leurs territoires et le camping, et les services de transfert dans des embarcations appelées piraguas ont commencé à proliférer. Le nombre de nationalités des migrants s'est également diversifié. cet égard, l'une des conséquences les plus notoires a été l'intégration de réseaux internationaux de traite des êtres humains à des structures locales pour "faciliter" la traversée du Darién, ce qui a permis de synchroniser certains itinéraires et d'en créer de nouveaux, y compris maritimes, à des coûts élevés (Villalibre, 2015 ; Miraglia, 2016).

La chute de Turbo

En 2018, après l'ouverture d'un service maritime entre Necoclí et Capurganá, la route Turbo a perdu de son élan. L'itinéraire de Necoclí était plus court et plus sûr, ce qui a incité les migrants à commencer à l'utiliser. Les bateaux de type catamaran fonctionnaient de 7 heures à 17 heures, avec deux types de départs : certains pour les locaux et les touristes et d'autres pour les migrants, qui devaient payer un billet de retour, même si le voyage de retour n'était pas nécessaire (informations obtenues lors d'entretiens).

En ce qui concerne les changements culturels, les habitants locaux ont expliqué que certains métiers traditionnels de la région ont commencé à disparaître, la population considérant les migrants comme un moyen sûr de gagner de l'argent. Ainsi, les anciens métiers ont été rapidement remplacés par de nouveaux rôles tels que batelier, assistant de batelier, vendeur de camping dans la jungle, aiguilleur, facilitateur, coyote, guide ou porteur de sacs et de provisions.

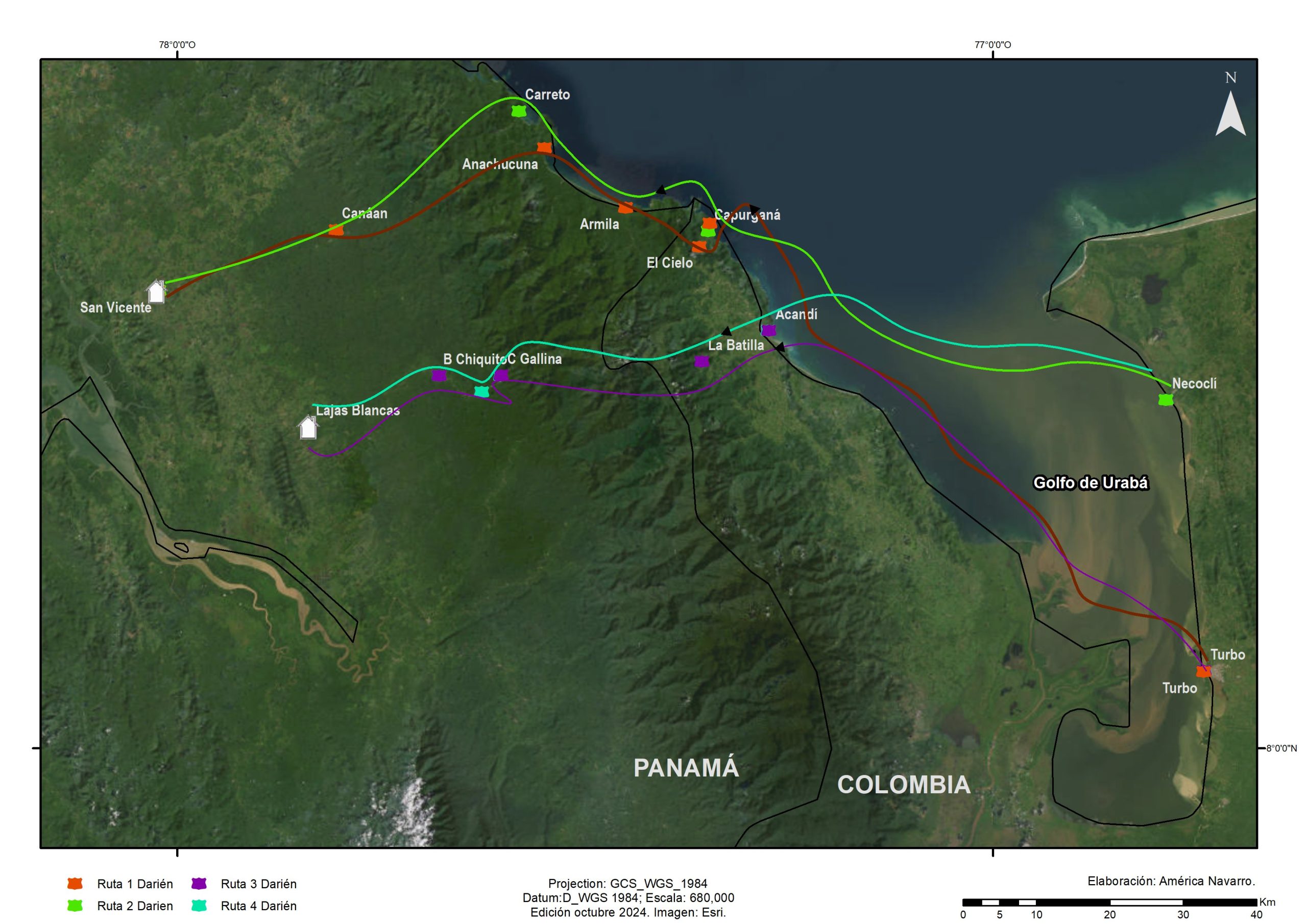

D'autre part, les itinéraires pour traverser le Darién changeaient régulièrement pour diverses raisons ; parmi les plus connus et les plus fréquentés, on peut citer les suivants :

- Turbo-Capurganá-El Cielo-Armilla-Anachucuna-Canaán Membrillo-San Vicente.

- Necoclí-Capurganá-Carreto-La Llorona-Canaán Membrillo-San Vicente.

- Turbo-Acandí-La Bandera-Come Gallina-Bajo Chiquito-Lajas Blancas.

- Necoclí-Acandí-La Bandera-Come Gallina-Bajo Chiquito-Lajas Blancas (voir carte 7).

Pour les migrants, tous les itinéraires impliquent un investissement économique considérable et de longs voyages avec de longues randonnées allant de trois à six jours, des transferts également dans des bateaux et des canoës et, enfin, dans les bus Senafront du Panama. En outre, selon les témoignages, depuis 2014, les groupes criminels et les trafiquants d'êtres humains ont mis en place une pratique consistant à extorquer de l'argent aux migrants en payant des taxes, des vaccins ou des collaborations, connues sous le nom de "taxe d'arrivée, frais de sécurité et de guide et taxe de départ".

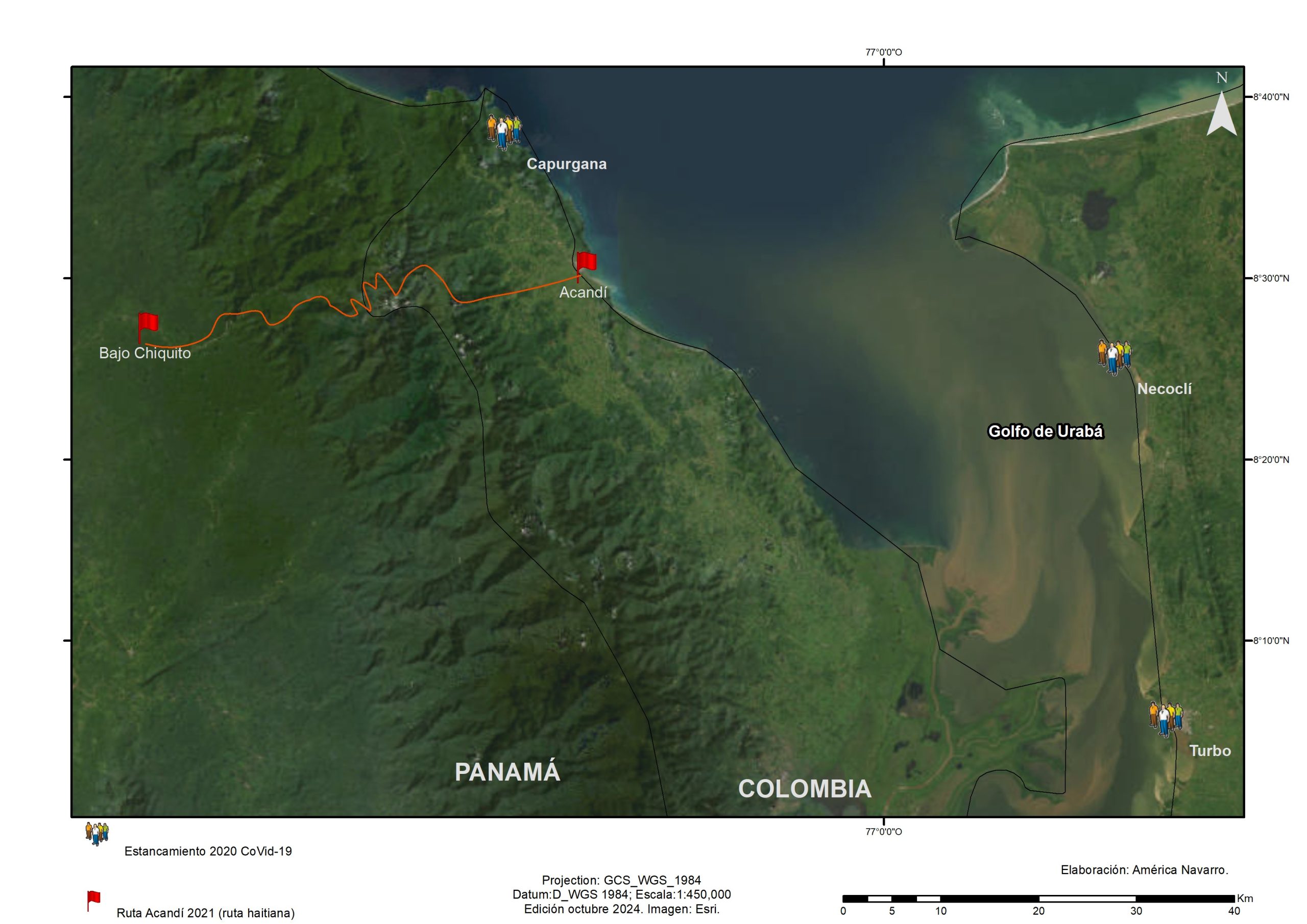

En raison des mesures sanitaires prises pendant la pandémie de covid-19 et de la fermeture des ports frontaliers en Équateur, en Colombie et au Panama, le Senafront a estimé que plus de 25 000 migrants, pour la plupart d'origine haïtienne, étaient bloqués à Turbo, Necoclí et Capurganá (Corbino, 2021) jusqu'en août 2021, lorsque la réouverture de la frontière panaméenne a fait naître l'espoir de poursuivre la traversée. Cependant, le gouvernement panaméen n'était disposé à admettre que 650 personnes par jour, ce qui a provoqué des pressions principalement de la part des migrants haïtiens et cubains, qui ont accusé les dirigeants locaux de manquer de sensibilité. La réponse des autorités a été qu'à partir d'octobre 2021, Acandí a été inscrit comme nouveau point de passage et de contrôle de la frontière.

De là à la frontière panaméenne, l'itinéraire implique une marche d'environ huit heures. Ensuite, pour atteindre la ville de Bajo Chiquito, il commence un nouveau voyage à partir d'une altitude de 50 mètres, en traversant des rivières et des zones marécageuses à travers une géographie accidentée, jusqu'à atteindre une altitude de 1 000 mètres, avec d'importantes variations climatiques (voir carte 8).

Selon les personnes interrogées, le passage le plus difficile est celui du Panama. Ana, qui avait quitté l'Équateur avec sa famille un mois plus tôt parce qu'"il y a beaucoup de violence [...] il y a des mafias d'extorsion, des vaccinateurs [...] qui vous menacent, vous envoient un papier et vous disent que si vous ne leur donnez pas l'argent, ils brûleront votre commerce ou vous tueront", a expliqué que pour se rendre à Bajo Chiquito, ils ont marché "de 6 heures du matin à 6 heures de l'après-midi, sans s'arrêter de marcher du côté du Panama".

Lors de l'entretien, elle a confié que les plus grands risques ont été rencontrés au Panama. Pour elle :

C'est pire que dans la jungle, parce que dans la jungle au moins il y a de la nourriture, il y a des quilles, il y a de la passion [...] mais quand vous passez le fleuve Panama, c'est terrible [...] il y a de l'eau, mais cette eau est contaminée et vous ne pouvez pas la boire, et si vous restez sans eau, vous ne pouvez pas aller à Bajo Chiquito, qui est un endroit où il y a des gens purs, comme des Indiens (entretien, migrant équatorien, septembre, 2023).

Un migrant haïtien de 30 ans qui a traversé la région à la fin de l'année 2021 a raconté son expérience au cours de ce voyage :

Avant d'entrer au Panama, il y a trois montagnes très hautes, une première de trois heures, une deuxième de quatre heures, en montant et en descendant, et la troisième, encore plus haute, de six heures. C'est alors que vient la partie la plus difficile. Je commence à grimper à midi, à 6 ou 7 heures du soir, vous atteignez un très gros rocher, la fatigue vous épuise. Il faut descendre et regarder la forêt noire, il faut traverser un rocher qu'ils appellent la "colline de la mort" parce que si vous tombez, vous mourez. En bas, il y a plus de jungle et des animaux sauvages. Les gens suivent cette rivière pendant trois jours jusqu'à ce qu'ils atteignent le premier refuge. Pendant ces trois jours, la partie la plus dangereuse commence car il pleut et le sol est très boueux, il faut s'accrocher aux arbres pour survivre ; il n'y a pas moyen de dormir, on est comme un zombie tout le temps, on dirait une zone de mort. A l'aube, tout le monde part sur un chemin avec beaucoup de sous-bois. Les premiers à partir marquent le chemin avec des vêtements et des machettes pour savoir où aller, car on peut mourir et disparaître. C'est alors que commence l'enfer, car on ne peut ni manger, ni boire de l'eau, ni se reposer, on ne peut pas dormir, et il faut aussi faire attention aux bandits qui vous volent et vous tuent. Ton esprit a besoin d'énergie, tu dois être comme un animal sauvage [...] parfois tu dois abandonner les gens qui t'accompagnent. Ensuite suit une rivière dangereuse, le courant traverse avec des radeaux [...] j'ai vu des enfants qui ont été avalés par la rivière [...] ils ont disparu. En arrivant du côté panaméen, c'est un véritable enfer, on commence à voir les morts dans la rivière [...] on sent l'odeur des morts. Au premier arrêt, on commence à respirer un peu, tout le monde a soif, il faut attendre qu'il y ait une bonne source pour boire de l'eau et ne pas boire l'eau contaminée de la rivière. Quand on voit l'horizon, on est proche de l'arrivée (entretien, migrant haïtien, décembre 2021).

Même en sachant ce que les personnes interrogées ont rapporté, en 2021, 83 000 migrants d'origine haïtienne ont traversé le Darién par Acandí, et leur expérience a été cruciale pour ceux qui ont suivi cette route. Le choix de la route de la jungle dépend dans une large mesure des ressources économiques disponibles, car les guides locaux et les "coyotes" offrent des services dont le danger varie en fonction du coût. C'est pourquoi certains optent pour le transport par bateau, tandis que d'autres choisissent des itinéraires terrestres plus ardus, comme la route Acandí, définie comme la plus extrême et la plus dangereuse, également connue sous le nom de "route haïtienne" (Clot et Martínez, 2018 ; Cárdenas, 2021).

En 2022, le nombre de traversées a presque doublé par rapport à l'année précédente. Le service panaméen des migrations a enregistré l'entrée de 248 284 migrants irréguliers, dont 70% en provenance du Venezuela, suivis par des personnes originaires d'Haïti et d'Équateur, ces dernières en raison d'une nouvelle phase de violence politique et économique dans leur pays. Un autre fait important est qu'à partir de cette année-là, le nombre de traversées de Cubains a diminué parce qu'ils ont changé d'itinéraire et ont commencé à voyager par avion vers le Nicaragua, en évitant le point de passage de Darien (Hernández, 2023).

L'arrivée massive de migrants vénézuéliens est devenue évidente : jeunes familles, femmes seules ou avec des enfants en bas âge, hommes célibataires, populations non binaires, mineurs non accompagnés, groupes de voisins et collègues de travail les ont rejoints plus fréquemment. Ils forment des contingents de milliers de personnes, rejoints par d'autres qui réémigrent depuis l'Argentine, le Chili, le Brésil et le Pérou. En octobre 2022, le flux de Vénézuéliens dépassait les 150 000 personnes (Senafront, n.d. A) (voir carte 9).

D'une manière générale, les routes migratoires sont contrôlées par des organisations criminelles qui jouent le rôle de garants de la sécurité depuis Turbo et Necoclí, et leur domination s'étend le long de la route de la jungle jusqu'à la frontière panaméenne. La traversée la plus courte par le Darién dure entre quatre et cinq jours, et la plus longue entre huit et douze jours. À Necoclí, la plage est devenue un vaste camp d'accueil pour des centaines de migrants qui attendent une place pour continuer vers Acandí et Capurganá. L'attente peut durer d'une semaine à dix jours. Tôt le matin, des bateaux transportant 60 à 80 passagers, pour la plupart des migrants, quittent les trois quais de la région pour traverser le golfe d'Urabá. À leur arrivée à Acandí ou Capurganá, ils sont transférés par les mêmes groupes qui contrôlent la traite des êtres humains vers des camps ou des abris.

À Turbo et Necoclí, on leur offre des services de transfert, de guide et de sécurité pour un coût moyen de 340 dollars américains par personne, ce qui couvre le paiement de la traversée du golfe d'Urabá, une ou deux nuits d'hébergement sans lit dans un campement, un déjeuner léger, le transfert vers le deuxième campement, la sécurité et le guide jusqu'à la frontière panaméenne. Une fois le paiement effectué, ils reçoivent une paire de bracelets à porter en permanence. À leur arrivée au premier camp, les migrants doivent remettre leurs documents d'identité ou leurs passeports, qui sont vérifiés dans un système auquel ces groupes ont accès. Si tout est en ordre, un autocollant est apposé sur chaque document, qui fait office de certification. Aucun migrant ne peut se présenter à la frontière sans avoir payé cette taxe.

Les tarifs de ces services varient en fonction de la nationalité des migrants et se situent, selon leurs dires, entre 2 000 et 5 000 dollars par personne. En outre, dans le cadre de la modernisation des services fournis par ces organisations, les camps de Capurganá et d'Acandí ont commencé à vendre - à des prix élevés - de la nourriture, des boissons fraîches et du temps d'antenne pour les téléphones portables, des services que seules certaines personnes peuvent s'offrir.

Une migrante vénézuélienne qui a fait ce voyage avec son mari et ses trois enfants nous a fait part de ce qui suit : " Nous avons eu très faim et très soif pendant tout le trajet [...] si les gouvernements font attention à vous à cause de vos universités, je suggérerais que, s'il vous plaît, à chaque point de passage de la frontière, ils mettent de la nourriture et de l'eau gratuitement ". En ce qui concerne le temps passé dans la jungle, elle a ajouté que "c'était soit continuer le voyage, soit rester bloqué [dans le Darién] et manger" (entretien, migrant vénézuélien, janvier 2024).

La crise s'aggrave le 12 octobre 2022 lorsque les Etats-Unis annoncent leur décision de rejeter les migrants vénézuéliens arrivant par voie terrestre à leur frontière sud, provoquant une grande confusion. L'étape suivante devient difficile, car il faut choisir entre continuer et rester bloqué au Panama ou dans un pays d'Amérique centrale, ou retourner au Venezuela (Piña, 2022).

À Necoclí, trois groupes de migrants ont attiré notre attention. Le premier est composé de neuf hommes et d'une femme, tous originaires d'un quartier pauvre de Valencia, au Venezuela. Ils s'étaient organisés pour faire le voyage et avaient vendu leurs voitures, leurs biens ménagers et leurs outils ; certains avaient contracté des emprunts, d'autres avaient réussi à trouver des ressources auprès de leurs proches. Le 5 octobre 2022, ils se sont retrouvés à Medellín, d'où ils ont pris un bus pour Necoclí. Là, ils ont acheté l'équipement et les fournitures nécessaires pour traverser la jungle et étaient sur le point d'acheter le "combo", qui comprenait le paiement de 280 dollars américains pour couvrir les frais de transfert maritime, les services de guide, la taxe d'entrée et la protection dans la jungle.

Ils étaient accompagnés d'un guide vénézuélien de 17 ans qui avait traversé le Darién trois fois et connaissait la route jusqu'à la frontière de Piedras Negras, Coahuila, Mexique. Ce jeune homme leur a dessiné une carte détaillée de la route à suivre. Cependant, le moment n'est pas favorable pour le groupe, car la nouvelle que les États-Unis fermeront leur frontière le 12 octobre les fait reconsidérer leurs plans. Certains ont vendu ce qu'ils possédaient pour payer leur retour au Venezuela et d'autres ont cherché du travail dans une ville colombienne ; parmi eux se trouvaient des cuisiniers, des mécaniciens, des coiffeurs et des maçons.

Le second groupe était une famille vénézuélienne d'origine paysanne, composée d'un couple marié avec deux fils, âgés de 18 et 16 ans, et deux filles, âgées de 10 et 4 ans. Leur espoir était d'atteindre les États-Unis afin que les enfants les plus âgés puissent recevoir des soins médicaux dans les hôpitaux Shriners, car tous deux souffraient d'une malformation des mains et n'avaient pas reçu les soins nécessaires en Colombie ou au Venezuela. Leurs ressources étaient limitées et ils s'adonnaient à la pêche et à la cueillette de nourriture. Malheureusement, leur projet d'émigration vers les États-Unis a été interrompu par la politique d'immigration de Joe Biden.

Le dernier groupe était composé de migrants vénézuéliens rencontrés à leur arrivée à Necoclí. Quatre d'entre eux étaient des hommes âgés de 20 à 40 ans, et deux étaient des familles avec de jeunes enfants. Ensemble, ils ont installé un campement sur la plage, partagé un feu et improvisé des latrines. Grâce à l'aide des religieuses, ils ont reçu des provisions et partagé leur nourriture. Deux jours après la nouvelle de la soi-disant fermeture de la frontière, le groupe a décidé de se séparer. Malgré ce moment difficile, Jorge et José, beaux-frères vivant en Colombie depuis quelques années, ne voulaient pas faire demi-tour. Ils avaient réussi à économiser suffisamment d'argent pour entreprendre le voyage ; en outre, leur foi était aveugle et "avec des invocations et des prières au Seigneur Jésus-Christ", ils espéraient atteindre leur but.

Ce dernier cas a fait l'objet d'un suivi. Un an après le début de l'aventure, Jorge a atteint le New Jersey, mais son beau-frère a eu moins de chance. Pour lui, la traversée de la jungle du Darien a été le premier défi, et une grande partie de sa réussite a été due à la recherche de conseils sur l'itinéraire sur les réseaux sociaux, principalement WhatsApp et TikTok. Jorge a raconté à quel point le voyage a été éprouvant, comment il a vu des familles et des enfants malades, et comment il a fait l'expérience d'une chose que de nombreuses personnes interrogées ont mentionnée, "l'odeur [des] morts".

Des sacs bleus éparpillés dans les sous-bois le guident sur le chemin, où il rencontre des gens d'autres nationalités et découvre combien l'eau est précieuse. Après quatre jours de marche, il parvient à atteindre Bajo Chiquito et, tant bien que mal, à réunir l'argent nécessaire pour payer le canoë qui le conduira au poste de migration de Lajas Blancas. À son arrivée, il a été accueilli par des soldats qui ont divisé le groupe selon les critères suivants : les personnes tatouées et celles qui ne l'étaient pas, ce qui a engendré un sentiment de stigmatisation et de discrimination chez les premières.

Contrairement à ce que le gouvernement américain avait prévu en resserrant ses frontières, à partir du 12 octobre 2022, le flux migratoire a largement dépassé les chiffres des années précédentes ; même des personnes de nouvelles nationalités, comme les Chinois, se sont jointes à l'immigration. Quelques mois plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le Panama et le Costa Rica fermeraient leurs frontières au transit irrégulier, ce qui aurait déclenché une autre grande vague migratoire.

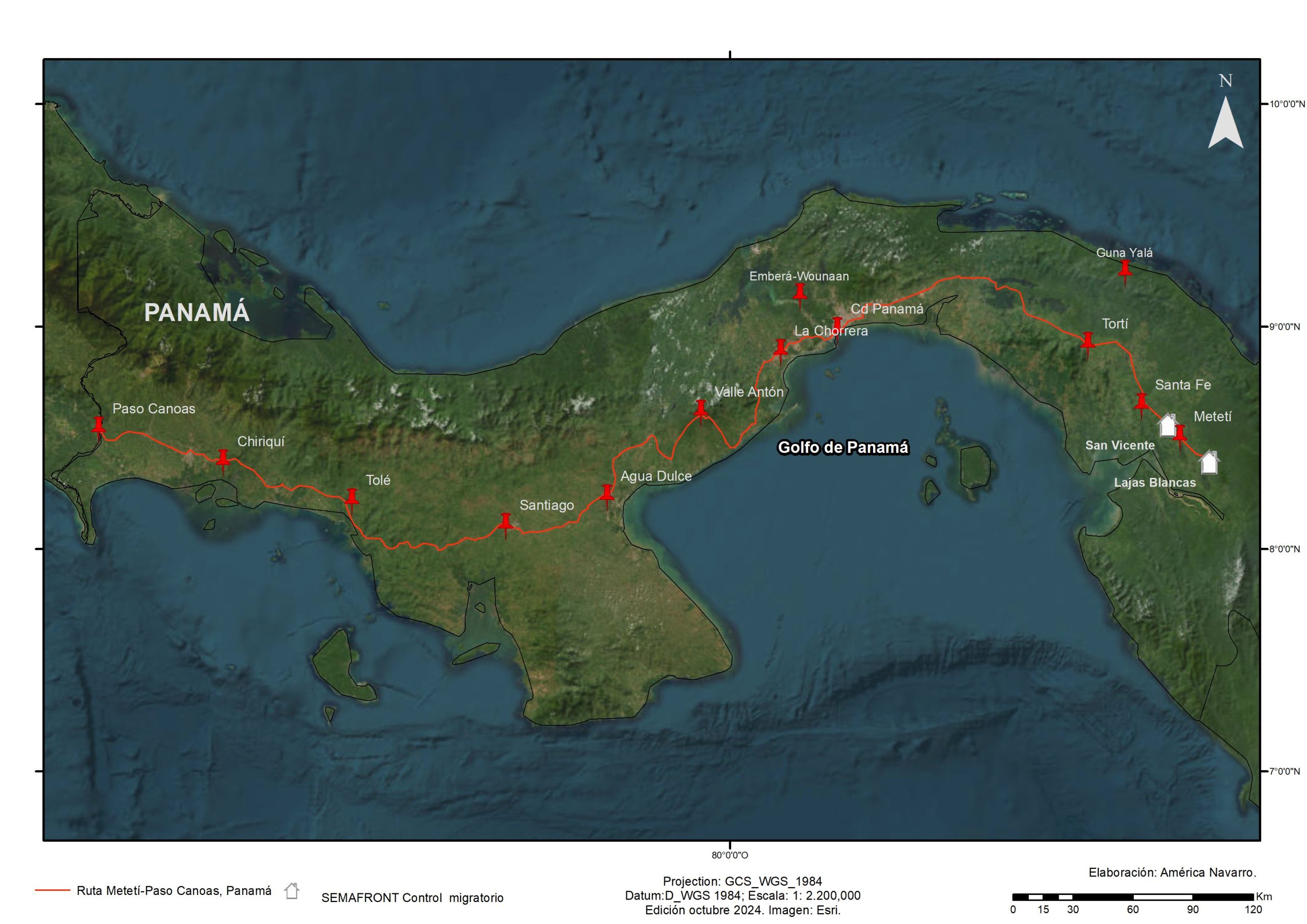

Les installations des points de contrôle de Lajas Blancas et de San Vicente, gérées par le Senafront et l'agence de migration du Panama, en collaboration avec des organisations internationales telles que la Fédération internationale de la Croix-Rouge, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ont été mises en place par le Senafront et l'agence de migration du Panama.unhcr), ont continué à fonctionner régulièrement. Les camps accueillaient jusqu'à 2 000 personnes par jour, dont seulement 1 000 étaient transférées à la frontière costaricienne, qui devaient payer une taxe de 45 à 50 dollars pour leur transfert en bus du sud du Panama vers un camp situé au nord, près de la frontière costaricienne. C'est à ce point de connexion que les autorités panaméennes et costariciennes coordonnent le processus qui permet aux migrants d'atteindre le Costa Rica (Senafront, n.d. A) (voir carte 10).

Au Costa Rica, les agences gouvernementales et les organisations internationales fournissent aux migrants de la nourriture, un abri et des soins médicaux de base dans les centres d'attention temporaire pour les migrants. Ces mesures sont destinées à leur permettre de poursuivre leur voyage vers le Nicaragua le plus rapidement possible. Après huit heures de bus et un paiement de 40 USD, ils sont transférés à Los Chiles, un canton de la province d'Alajuela, à la frontière avec le Nicaragua, qui compte environ 35 000 habitants et dont l'économie est essentiellement agricole. Pendant de nombreuses années, le passage vers le Nicaragua s'effectuait par le fleuve San Juan, mais il est désormais officiellement fermé (voir carte 11).

À Los Chiles, les migrants sont approchés par des guides, des chauffeurs de taxi clandestins et des coyotes qui leur proposent de parcourir huit kilomètres jusqu'au poste frontière de Las Tablillas (voir carte 11). Pendant la saison des pluies, le transit implique le paiement d'une taxe. Certains locaux louent des bottes en caoutchouc pour trois dollars, d'autres font payer le nettoyage de la boue sur les pieds des migrants, d'autres encore leur vendent des déjeuners et des boissons (voir carte 12).

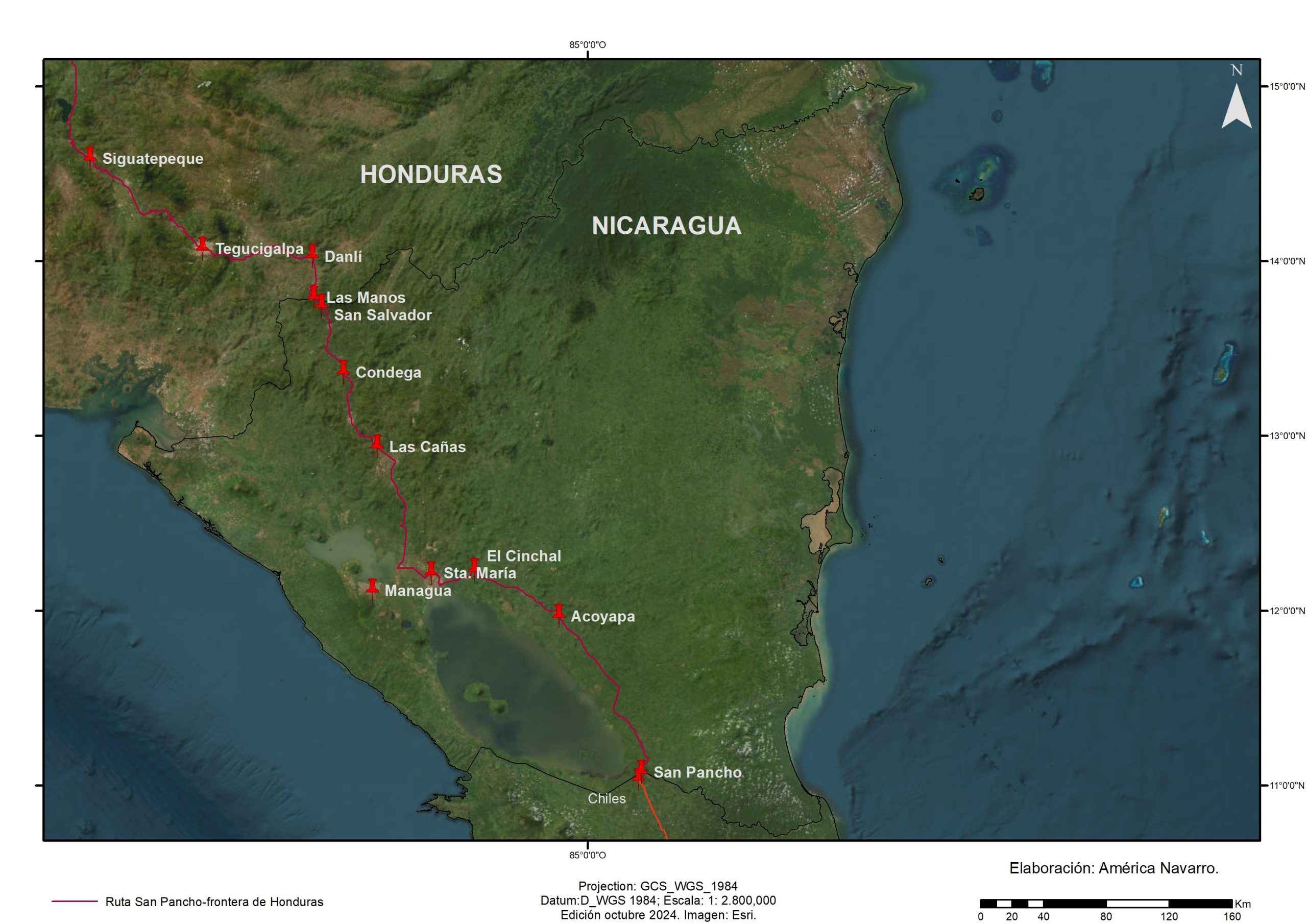

Contrairement au Panama et au Costa Rica, qui gèrent la migration de transit de manière coordonnée, le Nicaragua n'a pas de politique officielle en la matière, de sorte que les autorités migratoires et policières agissent à leur discrétion. Si un migrant souhaite entrer dans le pays par le poste frontière de San Pancho, au Nicaragua, il doit payer 150 dollars ; sinon, il devra traverser une piste, longer une haute clôture en béton, passer à travers des orangeraies et marcher à la recherche d'un moyen de transport non officiel dans la chaleur humide. Une fois le Nicaragua traversé, le prochain défi consistera à franchir la frontière avec le Honduras, où il sera possible de le faire officiellement ou clandestinement, en fonction des ressources financières de chacun.

L'itinéraire de Guasaule, Honduras, au Salvador : transit à travers le plus petit pays d'Amérique centrale

Le poste frontière de Guasaule, au Honduras, est un point de transit pour des centaines de migrants nicaraguayens qui quittent leur pays par nécessité et par peur. À travers ce qu'ils appellent une "excursion", ces migrants traversent le Triangle du Nord de l'Amérique centrale pour se rendre aux États-Unis. Depuis le soulèvement de 2018, la situation économique et politique au Nicaragua s'est aggravée et a provoqué un important exode. On estime que jusqu'à 40 bus de migrants arrivent quotidiennement au poste de Guasaule, dont 90% sont nicaraguayens.

Comme pour les autres frontières, l'utilisation de "trochas" ou "passes aveugles" est une alternative. A moins d'un kilomètre de la douane, le commerce des balseros est florissant. A l'aide d'un pneu attaché à une armature en bois, les balseros transportent les gens d'une rive à l'autre du Guasaule, le fleuve qui marque la frontière entre le Nicaragua et le Honduras ; le prix de ce service varie de 20 à 30 lempiras (un à cinq dollars), tandis que ceux qui traversent le fleuve à cheval paient 100 lempiras. Pour les vendeurs de nourriture, les radeaux et les changeurs de monnaie, l'exode nicaraguayen représente une opportunité de générer des revenus (Hernández, 2023).

L'entrée des migrants nicaraguayens au Honduras est simple. La gare routière principale est située à quelques pas du bureau des douanes, d'où partent les transports pour Choluteca, une ville située à 46 kilomètres. Le point suivant est El Amatillo, le port d'entrée au Salvador. La traversée du Honduras dure trois heures. Selon l'Institut national des migrations du Honduras (2022), entre le 1er janvier et le 23 octobre 2022, 239 091 Nicaraguayens ont traversé le Honduras.

El Amatillo, situé dans le département de La Unión, est le premier poste frontière intégré du Salvador. En octobre 2023, les installations de ce poste moderne, géré conjointement par les gouvernements du Honduras et du Salvador, ont été inaugurées. La traversée est rapide et facile, puisqu'il suffit de présenter ses documents de voyage - passeport ou carte d'identité - à la sortie ou à l'entrée, tandis que ceux qui n'en ont pas peuvent entrer en radeau sur la rivière Goascorán.

En bus, le trajet entre El Amatillo et San Salvador dure cinq heures, et de là, la compagnie Cóndor Internacional propose un transport direct jusqu'à la frontière de Tecún Umán au prix de 45 dollars par personne. Un Salvadorien de 22 ans a fait les recommandations suivantes :

L'idéal est de voyager avec des bagages légers et de réserver ses billets deux jours à l'avance. Lorsque vous quittez le Salvador, l'odyssée commence. Les gens n'ont pas besoin de changer tous leurs dollars en quetzales, tout au plus une centaine. Pendant les huit heures que dure le voyage, les chauffeurs sont en contact avec la police et, en général, à chaque endroit, vous êtes arrêté et extorqué, même si vous êtes salvadorien. Il faut dire à la police que l'on va au refuge Quetzal, cela permet de se couvrir (entretien avec un migrant salvadorien, février 2024) (voir carte 13).

Depuis trois décennies, le Salvador est un pays de départ pour les migrants vers les États-Unis ; le transit des migrants d'autres pays par son territoire ne représente pas un flux important, car ils entrent généralement au Guatemala par le Honduras.

Honduras : restrictions à l'immigration et exemption des droits de laissez-passer

Las Manos est la frontière terrestre la plus proche de Tegucigalpa. Les migrants entrent généralement au Honduras par des pistes, puis voyagent en véhicules de transport de marchandises et en motos-taxis jusqu'à Danlí, où ils doivent demander un laissez-passer, qu'ils attendent un à deux jours en raison du grand nombre de demandes. Lorsqu'ils quittent la ville, la première chose qu'ils font est de trouver les "bus de migrants", de vieux bus qui offrent des services à bas prix.

Le trajet de Danlí à Tegucigalpa est de 160 kilomètres et dure quatre heures sur une route étroite et cahoteuse. En cours de route, les migrants rencontrent des postes de contrôle de la police ou de l'armée où on leur demande de coopérer, sous la forme de contributions en lempiras ou en dollars. Malgré cela, les migrants estiment que le Honduras n'est pas un pays qui les rejette ou les discrimine (voir carte 13).

Il existe trois postes-frontières officiels entre Tegucigalpa et le Guatemala. Les plus importants sont Agua Caliente et le port de Corinto ; les distances routières sont respectivement de 300 km et 370 km, mais le mauvais état des routes fait que le transport peut durer jusqu'à six heures. Au port de Corinto, l'entrée au Guatemala est soumise à des contrôles rigoureux, y compris des fouilles biométriques ; toutefois, comme à d'autres frontières d'Amérique centrale, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'entrée officielle peuvent accéder à la frontière par les "trochas" (sentiers) (voir carte 13).

Guatemala : un chemin difficile pour les migrants

La ville d'Agua Caliente, au Honduras, est pour beaucoup le point d'arrivée le plus proche du Guatemala, où les conditions de mobilité sont sévères. Tout au long de la journée, on peut observer l'agitation de centaines de personnes marchant sur des sentiers pour éviter de franchir le poste de contrôle frontalier. Une fois au Guatemala, le premier objectif est d'atteindre Esquipulas, un endroit clé sur la route vers les États-Unis, où un réseau complexe dédié à la traite des êtres humains a été mis en place. De l'avis de nombreux migrants, traverser le Guatemala de manière irrégulière sans l'aide d'une organisation criminelle peut s'avérer dangereux (voir carte 13). Une Vénézuélienne de 34 ans a déclaré que le Guatemala était le pays du voyage où elle avait reçu le moins d'attention. "Au Honduras, ils nous ont donné un sauf-conduit pour traverser le pays en cinq jours et ils ne nous ont rien fait payer. Ici, depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons rien vu de la part du gouvernement ; au contraire, la présence de la police s'est révélée être un grand vol" (entretien, migrant vénézuélien, octobre 2023).

Les migrants s'accordent à dire que tous leurs droits sont violés au Guatemala. Les témoignages abondent de femmes qui ont fait état d'abus sexuels et psychologiques alors qu'elles étaient enfermées dans des pièces avant que les "responsables de l'application des lois" ne les laissent partir pour la frontière mexicaine. Le long de cette route, elles doivent franchir plusieurs points de contrôle, préférant souvent marcher sur un terrain escarpé pour éviter d'être capturées par la police ou l'armée. A chaque poste de contrôle, les gardes demandent des contributions ou des pots-de-vin de 10 à 30 dollars ou l'équivalent en quetzales.

Le coût du transfert vers la frontière de Tecún Umán est de 300 dollars, ce qui comprend une ou deux nuits d'hébergement, la nourriture et le transfert dans un véhicule privé surpeuplé sans possibilité de sortir. Un autre défi consiste à éviter d'être détenu par des groupes criminels, généralement composés d'hommes armés vêtus de noir qui exigent une somme d'argent par personne ou volent des objets de valeur.

Un jeune couple vénézuélien avec un fils de trois ans a partagé son expérience de voyage au Guatemala :

À la frontière avec le Guatemala, Nanys est devenue dépressive et n'avait aucun moyen de poursuivre le voyage. Revenir en arrière était une folie. Nous sommes restés bloqués trois jours à Esquipulas jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Il nous restait alors quelques économies, que nous avons utilisées pour payer les coyotes. Le voyage à travers le Guatemala était très inconfortable, de petites voitures avec trop de passagers, on ne pouvait pas sortir pour manger ou aller aux toilettes, il y avait des points de contrôle de la police et des gangs criminels, les chauffeurs sortaient pour négocier avec ces types, ils utilisaient des noms ou des surnoms de personnes et des mots de passe, puis ils leur donnaient le feu vert pour continuer. Environ deux heures avant d'arriver à la frontière mexicaine, nous avons pris un bus pour Tecún Umán. En quittant le terminal de bus, nous avons été arrêtés par de prétendus guides, qui nous ont piégés et ont volé notre téléphone portable et tout notre argent. Bien que la frontière soit proche, nous n'avions pas assez d'argent pour payer le radeau. Celui qui a osé demander de l'argent, c'est Edis. Grâce aux personnes qui nous ont soutenus, nous avons pu atteindre Ciudad Hidalgo (entretien, migrant vénézuélien, octobre 2023).

Mais en arrivant à Tecún Umán, que ce soit à pied ou en bus, il y a d'autres dangers, comme l'a raconté un migrant salvadorien :

Je vous recommande, lorsque vous arriverez dans ce village, si l'on vous pose des questions, de ne pas répondre plus que ce que l'on vous demande, de ne rien demander à personne, car dès que vous descendez du bus, les vautours arrivent de tous les côtés. Je vous recommande de ne pas traverser la rivière la nuit, car il y a alors beaucoup d'enlèvements. Si vous devez traverser à Ciudad Hidalgo, je vous recommande de le faire entre 11 heures et 14 heures, car à cette heure-là, les Guatémaltèques traversent le fleuve pour aller faire leurs courses au Mexique. Assurez-vous également qu'ils connaissent le conducteur de Waze, car cela permet de dissimuler que vous êtes un migrant. Il y a deux options, l'une pour les migrants qui évite les points de contrôle et coûte environ 500 pesos, ou vous pouvez prendre un combi normal, descendre avant le point de contrôle et le contourner. De cette façon, vous ne payez que 50 pesos, mais le chauffeur ne s'occupera pas de vous si vous êtes arrêté. Je recommande d'y aller sans casquette, sans bandoulière, sans sac à dos [...] et si Dieu le veut, vous arriverez au centre de Tapachula. Une fois là-bas, je suggère de chercher un Oxxo et d'acheter une puce Telcel pour communiquer et économiser de l'argent (entretien, migrant salvadorien, octobre 2023).

Mexique : Tapachula, l'autre bouchon

L'importance du Chiapas, et en particulier de Tapachula, dans l'accueil des flux migratoires remonte au début du nouveau millénaire. Le train connu sous le nom de La Bestia (La Bête) a stimulé la mobilité du flux principalement centraméricain, à partir d'un environnement qualifié de dangereux, afin de traverser le territoire mexicain et d'atteindre les États-Unis (Casillas, 2008). Au cours des deux dernières décennies, plusieurs auteurs se sont penchés sur la question, exposant les risques et les violations de toutes sortes subis par les personnes qui ont emprunté La Bestia. Des gangs tels que les maras, des groupes de kidnappeurs et même des fonctionnaires des postes de contrôle de l'Institut national des migrations (inm) ont commis des actes violant les droits de l'homme, les femmes étant les plus vulnérables et les plus exposées aux risques (Ruiz, 2001 ; Casillas, 2008 ; Castillo et Nájera, 2016 ; Hernández et Mora, 2022).

Pour comprendre la complexité des routes migratoires centraméricaines à travers le Mexique, il faut savoir que le train a joué un rôle clé dans le voyage des migrants, malgré les coûts économiques et les risques humains qu'il représentait (Casillas, 2008) (voir carte 14). Le 20 septembre 2023, cependant, cette situation a changé lorsque le train de l'Union européenne a été mis en service. inmen alliance avec Ferromex, a annoncé la fermeture de 60 lignes de train.

Avant cette annonce, en janvier 2023, le gouvernement mexicain, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, a annoncé que des progrès avaient été réalisés sur les questions migratoires avec le président Biden, et notamment que 880 000 visas et permis humanitaires pourraient être demandés au moyen d'une application de téléphonie mobile, cbp Un, de n'importe où dans le monde. Les visas seraient distribués comme suit :

- 390 000 pour le Mexique.

- 164 000 pour le Guatemala, le Honduras et le Salvador.

- 326 000 pour le Venezuela, Cuba, le Nicaragua et Haïti.

Cette disposition a contribué à l'augmentation des flux, de sorte qu'au fil du temps, les règles ont changé. Le 12 mai 2023, les États-Unis ont mis fin au titre 42, mais le titre 8 est entré en vigueur. cbp L'une d'entre elles a débuté à Mexico, puis dans des territoires géographiquement situés dans le nord du pays. Ces changements, ainsi que la suspension des itinéraires ferroviaires, faisaient partie des mesures de pression que le gouvernement américain, par l'intermédiaire de la nous Douanes et protection des frontières (cbp), a ordonné au Mexique, par l'intermédiaire du commissaire de la inmdes représentants du Secrétariat à la défense nationale (Sedena) et de l'Agence de l'Union européenne. gnLe gouvernement de l'État de Chihuahua, ainsi que le gouverneur de l'État de Chihuahua, parmi d'autres fonctionnaires, avec l'argument de la "dépressurisation" de la frontière nord (inm, 2023).

Ces dispositions ont eu des conséquences immédiates. Lors de la visite sur le terrain à la fin du mois de septembre 2023, il a été possible de documenter comment les migrants interrogés à Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Pijijiapan, Escuintla, Tapachula, Ciudad Hidalgo, au Chiapas, et San Pedro Tapanatepec, à Oaxaca, ont signalé non seulement l'impossibilité pour le train de continuer à être leur moyen de transport lors de leur passage au Mexique, mais aussi une série de refoulements à partir de la frontière nord du pays, même avec la désignation de cbp Un seul a été attribué.

Les migrants interrogés ont particulièrement insisté sur les blocages qu'ils ont subis pendant des semaines, voire des mois, dans les gares routières et les abris de différents endroits, soulignant les longues attentes à Tapachula en raison du début du traitement de tout document qui leur permettrait de transiter "librement" sur le territoire mexicain. Cette question a été étudiée par des auteurs tels que Nájera (2022) et Jasso (2023), qui affirment que les migrants centraméricains - auxquels il convient d'ajouter une multitude de nationalités d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique - ont fait de cette ville un lieu de déplacement et de "séjour prolongé" lors de leur passage sur le territoire mexicain.

À San Pedro Tapanatepec, de jeunes Vénézuéliens ont raconté comment le fait d'être à Piedras Negras, dans l'État de Coahuila, cinq jours avant l'entretien avec les fonctionnaires de la cbpont été renvoyées par le gn à la frontière sud. Les jeunes étaient découragés après des semaines d'attente sans pouvoir quitter les lieux et face à l'impossibilité évidente d'obtenir un nouveau rendez-vous. Nous avons été témoins, par le biais d'entretiens et d'observations participantes, de nombreuses autres histoires montrant que les mesures prises par le Mexique impliquaient pratiquement un processus d'externalisation de la frontière américaine, et que la violation des droits de l'homme était un dénominateur commun.

En outre, en décembre 2023, la Commission mexicaine d'aide aux réfugiés (comar) fait état de 140 982 demandeurs d'asile au Mexique, dont 77 450 ont trouvé refuge à Tapachula et 9 413 à Palenque, soit 621 T3T des demandeurs, ce qui montre l'importance du Chiapas dans l'accueil de ce flux. En tête de liste des pays d'origine figurent les pays suivants : Haïti, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brésil, Chili, Colombie et Afghanistan (comar, 2023). Selon les informations obtenues lors d'entretiens avec des fonctionnaires de cette agence :

Rien qu'à Tapachula, environ 71 nationalités sont présentes [...] c'est en 2018, suite aux caravanes de migrants, que l'on peut situer un avant et un après en termes d'intensité du flux migratoire international. Cette année-là, environ 20 000 personnes sont arrivées à Tapachula. En 2019, il y en a eu 72 000 ; en 2020, le flux a diminué à 40 000 en raison des mesures prises en réponse à la pandémie de covid 19 ; plus tard, en 2021, 130 000 personnes sont arrivées ; en 2022, 118 000 ; enfin, en septembre 2023, le registre indiquait 112 000, et nous prévoyons environ 150 000 d'ici la fin de l'année. Rien que du 15 au 30 septembre, nous avons pris en charge 19 671 personnes (entretien, fonctionnaires de comar, 2023).

Comme chacun sait, les migrants sont confrontés à des délais d'attente de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, ce qui a fait de Tapachula un goulot d'étranglement pour l'entrée au Mexique, une situation qui a submergé certains prestataires de services, tels que les transports. La pression dans cette ville a atteint une telle ampleur qu'elle a conduit à une sorte d'extension du goulot d'étranglement aux municipalités voisines le long de la côte du Chiapas.

Les cordes à linge de fortune près des abris comme Viva México à Tapachula, les feux en plein air à Ciudad Hidalgo et les services de coiffure dans les rues nous ont mis en garde contre le processus de stagnation que les entretiens ont confirmé. Les gares routières d'Escuintla, Arriaga et Pijijiapan étaient pleines à craquer, des familles entières nous décrivant, plus que l'attente, leur désespoir face à l'impossibilité de partir par des moyens officiels et sûrs. Dans ces lieux, où nous avons également vu des panneaux indiquant "seulement des Mexicains", nous avons interviewé des personnes originaires du Venezuela, de Colombie, de Cuba, du Honduras, de l'Équateur, d'Haïti, du Brésil, d'Argentine et d'Ouzbékistan ; beaucoup d'entre elles ont opté pour des services de transfert clandestins, mettant leur vie en danger (Gómez, 2023).

Il a été possible de documenter qu'aux points de contrôle, les gn a permis, au compte-gouttes, aux migrants de transiter à pied, en ne contrôlant que ceux qui voyageaient en bus, dont ils devaient descendre et continuer à pied. Ils ont ainsi dû marcher sur les bords de l'autoroute Costa-Soconusco au Chiapas, en direction de San Pedro Tapanatepec, dans l'État d'Oaxaca, par des températures supérieures à 38°C (voir carte 15).

Parmi les cas documentés dans cette enquête, seuls cinq sont parvenus aux États-Unis. L'un d'entre eux est la famille Narín, qui est entrée au Mexique par le Suchiate et est restée bloquée pendant plus d'un mois à Tapachula. De là, ils ont pu atteindre Matamoros, à la frontière nord, mais ont été renvoyés à Villahermosa. Avec découragement, mais une grande foi, ils reprennent la marche depuis Tuxtla Gutiérrez, en suivant l'itinéraire Cintalapa-Arriaga-Tapanatepec-Tehuantepec. Ils travaillèrent quelques semaines à Tehuantepec, puis se dirigèrent vers Oaxaca et Mexico, où ils restèrent quelques semaines. Les Narín ont continué sur la route Saltillo-Monterrey, où ils ont trouvé du travail, puis se sont rendus à Ciudad Juárez pour l'entretien au cbp. Enfin, ils sont entrés aux États-Unis en tant que réfugiés par Denver. Leur périple a duré six mois et a été ponctué de succès et de malheurs sur la voie de la réalisation du "rêve américain" tant espéré.

Réflexions finales

L'étude des couloirs et des routes de déplacement de la trouée du Darien à Tapachula, dans une perspective interdisciplinaire, a été intéressante. Grâce à la représentation cartographique d'informations provenant de différentes sources, il a été possible d'interpréter les traces des itinéraires traditionnels et nouveaux, en croisant les méthodologies des disciplines géographiques et sociologiques, grâce à de nouvelles cartographies qui ont transformé le territoire et le paysage en témoins des faits.

La visualisation cartographique et l'analyse géographique et sociologique des routes et corridors migratoires ont permis d'identifier le territoire concerné et de tisser un discours qui lie le contexte économique, politique et social à l'espace où se produisent les déplacements, afin de réfléchir à l'importance de l'environnement physique dans l'explication de ces mouvements. La spatialisation du long déplacement des migrants a permis de mettre en évidence, dans un premier temps, les conditions défavorables de l'environnement physique auxquelles ils sont confrontés lors de la traversée du Darién, à la frontière entre la Colombie et le Panama, puis de continuer à surmonter les adversités avec les autorités frontalières et les groupes criminels organisés de la Colombie au Mexique.

Au Mexique, la position géostratégique du Chiapas, associée à sa connexion commerciale avec le Pacifique et l'Atlantique, modifie la dynamique de la frontière sud, ce qui a favorisé la présence de cartels de trafiquants de drogue et de groupes criminels organisés qui se disputent le territoire, ce qui implique le contrôle de la frontière elle-même. Il s'agit d'une dynamique similaire à celle observée dans d'autres pays qui expulsent des populations, ou plutôt, dont les populations sont déplacées de force, principalement en raison de la pauvreté et de la violence, nous a-t-on dit.

En outre, dans la sphère transfrontalière, tant à la frontière nord qu'à la frontière sud du Mexique, la violence exercée par les forces militaires s'infiltre, mais pas seulement par elles, mais aussi, comme on l'a dit, par les membres des cartels du trafic de drogue et du crime organisé, qui contrôlent, par des stratégies de terreur telles que les disparitions, les itinéraires, les coûts de déplacement et, d'une manière générale, la frontière elle-même. Après avoir érigé des points de contrôle GPS dans les visites sur le terrain, qui ont ensuite été projetées dans l'étude de cas. sigLe fait qu'un flux circulant dans un corridor hautement militarisé soit sous le contrôle de groupes criminels organisés a conduit à un paradoxe : comment expliquer qu'un flux circulant dans un corridor hautement militarisé soit sous le contrôle de groupes criminels organisés.

La spatialisation a permis d'identifier des schémas spatiaux de coïncidence et de proximité des routes et, dans le cas du Mexique, également des chemins de fer et des postes de contrôle de l'armée. gn dans la région Soconusco-Costa du Chiapas. De même, les entretiens et l'observation participante ont révélé la perception des migrants et de certains résidents locaux selon laquelle Tapachula est une ville goulot d'étranglement qui piège le flux de migrants à différents moments. En outre, les entretiens ont permis de suivre à distance la famille Narín, qui a raconté les nouveaux itinéraires qui lui permettent de sortir du goulot d'étranglement de Tapachula et l'astuce dont elle a fait preuve pour atteindre les États-Unis en utilisant les mêmes règles juridiques que celles imposées par le pays situé au nord.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier les évaluateurs pour leurs commentaires pertinents. La recherche a été menée dans le cadre du projet "Déplacements forcés et transformations des territorialités indigènes à la frontière sud du Mexique. Chiapas 1970-2022", avec le financement de papiit-dgapa unamIA301424, et "Circuitos migratorios, tránsito y movilidad en las fronteras Colombia-Panamá y México-Guatemala, 2010-2023", Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de los Andes.

Bibliographie

Alimonda, Héctor (2014). “La problemática del desarrollo ambiental. Una introducción a la ecología política latinoamericana pasando por la historia ambiental”, en Neptalí Monterroso, Luis Alfonso Guadarrama y Lilia Zizumbo (eds.). Democracia y desarrollo en América Latina. Toluca: uaem, pp. 139-174.

Álvarez, Soledad, Claudia Perdone y Bruno Miranda (2021). “Movilidades, control y disputa espacial. La formación y transformación de corredores migratorios en las Américas”, Périplos. Revista de Investigación sobre Migraciones, 5(1), pp. 4-27.

Bermúdez, Daniel, Evelyn Betancort, Luis Gutiérrez y Gloria Morales (2023). “Propuesta para generar un corredor migratorio socioecológico en el Tapón del Darién”, Tlatemoani. Revista Académica de Investigación, 14(43), pp. 138-165.

Botero, Carlos (2009). “Los efectos dinámicos del puerto de Urabá”, Revista Politécnica, 5(8), pp. 9-25.

Cabrera, Ada y Jesica Carrillo (2022). “La selva o Tapón del Darién en disputa. Instrumentalización de la tensión entre la movilidad y el control migratorio en el actual contexto de caos sistémico”, en Ada Cabrera, Blanca Cordero y Eduardo Crivelli (coords.). El orden hegemónico contemporáneo del sistema-mundo moderno. Puebla: buap, pp. 89-132.

Cárdenas, Wilmer (2021). “Los olvidados deseantes del Darién en busca del norte”, Quaestiones Disputatae: Temas en Debate, 14(28), pp. 157-170.

Carreño, Ángela (2012). “Refugiados en las fronteras colombianas: Ecuador, Venezuela y Panamá”, Encrucijada Americana, 5(1), pp. 6-24.

Casillas, Rodolfo (2008). “La ruta de los centroamericanos por México, un ejercicio de caracterización, actores principales y complejidades, Migración y Desarrollo, (10), pp. 157-174.

Castillo, Manuel y Jéssica Nájera (2016). “Centroamericanos en movimiento: medios, riesgos, protección y asistencia”, en María Eugenia Anguiano y Daniel Villafuerte (coords.). Migrantes en tránsito a Estados Unidos. Vulnerabilidad, riesgos y resiliencia. Ciudad de México: colef/unicach, pp. 71-98.

Castro, Guillermo (2005). “De civilización y naturaleza: notas para el debate sobre historia ambiental latinoamericana”, Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, 20, pp. 99-113.

Ceja, Iréri y Jacques Ramírez (2022). “La migración haitiana en la región andina y Ecuador: políticas, trayectorias y perfiles, Estudios Fronterizos, 23, pp. 1-24.

Clot, Jean y Germán Martínez (2018). “La ‘odisea’ de los migrantes cubanos en América: modalidades, rutas y etapas migratorias”, Revista Pueblos y Fronteras Digital, 13, pp. 1-30.

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (2023). La comar en números, septiembre de 2023. https://www.gob.mx/comar/es/articulos/la-comar-en-numeros-355058?idiom=es

Congreso Panamericano de Carreteras (1991). Carretera del Tapón del Darién. Bogotá: Ministerio de Transporte.

Corbino, Mariano (2021). “La frontera olvidada, el Tapón de Darién”, Boletín del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa, 44, pp. 5-6.

Echeverri, Jonathan, Juan Ordóñez, Jorge Álvarez y Nicolás Bard (2023). “Reflexiones sobre la construcción del tráfico de migrantes en Colombia a partir del caso de Urabá”, Secuencia, 116, pp. 1-26.

Ficek, Rosa (2016). “Imperial Routes, National Networks and Regional Projects in the Pan-American Highway, 1884-1977, The Journal of Transport History, 37(2), pp. 129-154.

Gómez, Alejandro (2023). “Accidentes de migrantes en Chiapas 2023”, Diario del Sur, 2 de diciembre. https://www.diariodelsur.com.mx/local/accidentes-de-migrantes-en-chiapas-2023-11089325.html

Hernández, Alberto (2023). “Nicaragua y la lucrativa ruta migratoria”, Latinoamérica 21. https://latinoamerica21.com/es/nicaragua-y-la-lucrativa-ruta-migratoria/

— y Carlos Ibarra (2023). “Navegando entre dominación y empatía: desafíos éticos y metodológicos en la investigación del corredor migratorio del Tapón del Darién”, Tramas y Redes, 5, pp. 29-46.

Hernández, Rafael y José Mora (2022). “Mujeres migrantes. Entre el desplazamiento y el tránsito precario por México”, en Rafael Hernández y Chantal Lucero-Vargas (coords.). Vulnerabilidad en tránsito. Peligros, retos y desafíos de migrantes del norte de Centroamérica a su paso por México. Tijuana: colef, pp. 85-124.

Instituto Nacional de Migración (2023). “Acuerdan inm y Ferromex acciones con 3 niveles de gobierno y cbp”. https://n9.cl/8q8ar

Instituto Nacional de Migración de Honduras (2022). Estadísticas migratorias. https://inm.gob.hn/estadisticas.html

Jasso, Rosalba (2023). Vidas truncadas: muertes de personas migrantes centroamericanas en tránsito por México. Ciudad de México: unam.

León, Alejandra y Alejandro Antolínez (2021). “Necropolítica y migración. Colombia y sus dos caras en la gestión de flujos migratorios transnacionales y transcontinentales”, en Necropolítica en América Latina: Algunos debates alrededor de las políticas de control y muerte en la región. Bogotá: uniandes-Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana, pp. 87-97.

Luque, Arturo, Pedro Carretero y Pamela Morales (2019). “El desplazamiento humanitario en Ecuador y los procesos migratorios en su zona fronteriza: vulneración o derecho”, Revista Espacios, 40(16), pp. 3-13.

Miraglia, Peter (2016). “The Invisible Migrants of the Darién Gap: Evolving Immigration Routes in the Americas”, Council on Hemispheric Affairs, 18 de noviembre.

Miranda, Bruno (2021). “Movilidades haitianas en el corredor Brasil-México: efectos del control migratorio y de la securitización fronteriza”, Périplos, 5(1), pp. 108-130.

Nájera, Jéssica (2022). “Procesos de establecimiento de migrantes latinoamericanos recientes en la Ciudad de México: el trabajo como un medio esencial”, Notas de Población, (114), pp. 129-151.

Piña, Ingrid (2022). “Abandonados por los Estados Unidos: migrantes venezolanos llenan los vacíos en la comunicación de la política migratoria”. Proyecto de estudio independiente. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3662

Polo, Sebastián, Enrique Serrano y Laura Manrique (2019). “Panorama de la frontera entre Colombia y Panamá: flujos migratorios e ilegalidad en el Darién”, Novum Jus, 13(1), pp. 17-43.

Porras, Aleix (2023). “Repensando la respuesta humanitaria a la crisis del Tapón del Darién en el marco de los ods: el triple nexo humanitario en perspectiva, Análisis Jurídico-Político, 5(10), pp. 147-178.

Ruiz, Olivia (2001). “Los riesgos de cruzar. La migración centroamericana en la frontera México-Guatemala”, Frontera Norte, 13(25), pp. 7-41.

Schmidtke, Rachel (2022). Llenar el vacío: apoyo humanitario y vías alternativas para los migrantes en la periferia de Colombia. Informe. Washington: Refugees International.

Senafront (s/f). Tránsito irregular de extranjeros por la frontera con Colombia por región según orden de importancia: año 2010-2019. Informe de tránsito irregular por el Darién. Recuperado el 2 de diciembre de 2024 de https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/IRREGULARES-2010-2019-actualizado.pdf

— (s/f A). Extranjeros con estatus irregular y faltas a la legislación administrativa y penal remitidos por sexo: año 2022. Informe de irregulares detenidos. Recuperado el 2 de diciembre de 2024 de https://www.migracion.gob.pa/wp-content/uploads/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2022.pdf

Angulo Severiche, Héctor, Óscar Casallas, María Isabel Granados, Natalia Herrera y Cristian Perea (s/f). “La cara de la migración de la que nadie está hablando”. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/FOTOS2020/2019_h_angulo_et_al_migracion_de_transito_en_uraba_y_darien.pdf

Vilchez, Haydeé (2016). “Hacia una nueva diversidad: migraciones asiáticas en América Latina”, Tiempo y Espacio, 26(65), pp. 99-119.

Villalibre, Vanessa (2015). “Pesca humana. Captación de víctimas para la trata de personas en el contexto panameño”, Societas, 17(2), pp. 135-156.

Zamora, Anny Paola, Ángela Cecilia López y Paula Cristina Sierra (2008). Formulación de los lineamientos y estrategias de manejo integrado de la Unidad Ambiental Costera del Darién. Santa Marta: invemar.

Amérique A. Navarro López est titulaire d'un doctorat en géographie de l'université nationale autonome du Mexique. Elle est chercheuse à plein temps au Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de l'Universidad Nacional Autónoma de México. unam. Il est membre du système national des chercheurs, au niveau national. i. Elle a été conférencière dans plusieurs unam et dans les cours de troisième cycle à l unach et unicach. Publications récentes : "Cinquante ans de déplacements forcés d'indigènes au Chiapas, Mexique. Des conflits politico-religieux aux conflits entre cartels", Revue de géographie de l'Amérique latineDéplacements forcés internes au Chiapas : une vue rétrospective à partir des systèmes d'information géographique, 2024" (peut–unam) ; "Construcción de una frontera al oeste del obispado de Chiapa y Soconusco. Une approche de la sig-h (2023), Revista Geográfica de América Central. Axes de recherche : frontières, déplacements forcés, sig orientée vers les sciences sociales et humaines.

Alberto Hernández Hernández est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université Complutense de Madrid. Enseignant-chercheur au département d'études d'administration publique du Colegio de la Frontera Norte, président de cette institution de 2017 à 2022 et professeur invité au Centre d'études sur les migrations de l'Université des Andes. Chercheur national, niveau iii. Il a été professeur en Colombie et en Espagne et chercheur invité à l'université de Californie, à San Diego, et à l'Instituto Universitario Ortega y Gasset, en Espagne. Publications récentes : Hernández, A. et A. Campos-Delgado (coords.) (2022). Migration et mobilité dans les Amériques. Mexique : Siglo xxi/clacsoHernández, A. et R. Cruz (coords.) (2021). Géographies du travail sexuel aux frontières de l'Amérique latine. Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte. Domaines de recherche : frontières, migrations internationales et études culturelles.