La fête des Arches : le renouvellement de l'alliance entre les anciens villages indiens de Lagos de Moreno

- Héctor Medina Miranda

- ― voir biodata

La fête des Arches : le renouvellement de l'alliance entre les anciens villages indiens de Lagos de Moreno

Réception : 3 juin 2024

Acceptation : 9 septembre 2024

Résumé

L'article décrit le rituel accompli par les trois anciens villages indiens de Lagos de Moreno (Jalisco, Mexique) dans lequel ils renouvellent une alliance de longue date et revendiquent leur histoire commune et leur origine en tant que sociétés indigènes. Il s'agit d'un acte de résistance aux tentatives de les nier ou de les rendre invisibles dans un contexte de politiques défavorables.

Mots clés : Villages indiens, rituel, sociétés originales, territoire

festival des archesune alliance renouvelée entre les peuples préhispaniques les peuples autochtones à lagos de moreno

Un rituel organisé conjointement par trois peuples indigènes préhispaniques à Lagos de Moreno (Jalisco, Mexique) est le sujet de cet article, qui examine comment une ancienne alliance a été renouvelée pour récupérer une histoire commune et une origine partagée de ces sociétés indigènes. Le rituel est ici un acte de résistance face aux politiques néfastes de l'État et aux tentatives de nier l'existence de ces peuples ou de les effacer.

Mots clés : peuples autochtones, territoire, rituel, sociétés aborigènes, pillage.

Introduction

La Fiesta de los Arcos est une fête à laquelle participent les trois anciens villages indiens situés au nord de la ville de Lagos de Moreno, dans la région de Los Altos Norte de Jalisco. Elle est organisée pour célébrer Notre-Dame de la Candelaria, la patronne de la ville de Buenavista, qui invite les villes de San Juan Bautista de la Laguna et Moya. Toutes trois revendiquent une origine indigène commune et la fête cherche à revendiquer cette origine, leur identité et leur unité. Beaucoup l'appellent la "fête de la fraternité" et la considèrent comme un élément de la lutte pour la reconnaissance des peuples indigènes et la défense de leurs droits, un mouvement dans lequel le rôle des femmes a été très important (Facio, 2021 ; Guzmán, 2024).

Les autorités municipales et étatiques ont adopté une position ambiguë à l'égard des revendications des peuples indigènes. Bien qu'ils soient mentionnés dans les brochures touristiques comme faisant partie des attractions locales, ils se sont vus refuser ces dernières années leur droit à l'autoreprésentation et à la prise de décisions concernant leur territoire. Dans de tels cas, on dit que les peuples indigènes n'existent plus, qu'ils se sont "amestisés", qu'ils sont maintenant des colonies de la ville de Lagos de Moreno et que la municipalité a le pouvoir de prendre des décisions concernant leurs ressources. Cette position est très commode lorsque des concessions ont été accordées à des entreprises privées pour former un corridor industriel sur un espace occupé par les peuples indigènes depuis des siècles. La surexploitation des ressources a entraîné des changements majeurs dans l'environnement, en épuisant l'eau de la lagune qui se trouve au cœur de leur habitat et qui a été fondamentale pour répondre à leurs besoins.

Dans cet article, j'évoquerai les origines de ces villages indiens, un épisode historique dans lequel les informateurs ont situé les débuts de la célébration. Ensuite, je parlerai de la Fiesta de los Arcos en me basant sur les observations ethnographiques que j'ai réalisées entre 2023 et 2024, l'année où j'ai pu assister à cette célébration.1 Enfin, je décrirai brièvement les problèmes auxquels ils sont confrontés, leurs revendications et la manière dont la Fiesta de los Arcos devient un acte de résistance, mais aussi un renouvellement de l'alliance entre ceux qui se considèrent comme les descendants des premiers habitants, face aux fréquentes tentatives de les nier ou de les rendre invisibles.

Les trois villages indiens de Lagos de Moreno

Lagos de Moreno et les villages indiens adjacents faisaient partie d'une région connue sous le nom de Los Llanos. Peter Gerhard (1996 [1982] : 136) suggère qu'à l'époque du contact, cette région était habitée par des Chichimèques, peut-être par ceux qui étaient identifiés comme des Guachichiles. Sous ces dénominations, les Espagnols et leurs alliés ont regroupé une énorme diversité de sociétés qu'il est aujourd'hui difficile d'identifier par la langue ou l'appartenance ethnique, de sorte que nous ne pouvons pas rendre compte clairement du profil social des communautés qui composaient ces peuples, bien qu'il soit indéniable qu'elles étaient amérindiennes.

Gerhard indique également que la région est passée sous contrôle espagnol dans les années 1530 et que le village de Santa María de los Lagos, rebaptisé plus tard Lagos de Moreno, a été fondé en 1563, "comme point fortifié pour protéger le trafic vers et depuis Zacatecas contre les raids chichimèques, ainsi que pour défendre la frontière néo-galicienne contre les revendications de la Nouvelle-Espagne" (Gerhard, 1996). Par la suite, entre 1605 et 1610, la délimitation définitive de l'alcaldía mayor de Lagos a été fixée.

Alonso de la Mota y Escobar rapporte que le village de Los Lagos a commencé à être peuplé en 1561, "pour la commodité de quelques Espagnols non qualifiés et inconnus" (1940 [1605] : 121), motivés par la grande fertilité de la terre et le désir d'établir un point de défense contre les "braves Indiens". La date d'origine du village de Santa María fournie par Gerhard semble être exacte, car elle a été corroborée par la documentation présentée par Andrés Fábregas (1986 : 83), ainsi que par la recherche détaillée effectuée par Celina G. Becerra Jiménez (2008 : 33, 69, 75, 313), qui rend compte des ordres de fondation et souligne qu'il s'agissait de l'un des meilleurs endroits de la géographie de l'Altiplano, avec de très bonnes terres et de l'eau en abondance fournie par la confluence de deux rivières et d'une lagune. Il s'agissait sans aucun doute d'une zone propice aux vergers et à l'élevage. La ville avait été créée dans un district aux frontières ambiguës, reconnu comme le Mairie de Pueblos Llanosinstitué en 1549.

Gerhard considère que le village de Santa María de los Lagos était, à l'origine, une congrégation de pauvres bergers et agriculteurs qui devinrent prospères après la paix avec les Chichimecas et dont la population se multiplia dans les années qui suivirent (1996 [1982] : 139). Il précise ensuite que San Juan de la Laguna est le premier village indien fondé dans les environs vers 1570. La chronique de De la Mota y Escobar indique que, dès la première décennie du siècle, San Juan de la Laguna est le premier village indien fondé dans les environs vers 1570. xviiAutour de la lagune, il y avait vingt colonies d'Indiens "dont l'occupation est la pêche, et il y a aussi une quantité d'herbe sur ses rives qu'ils appellent tule" (1940 [1605] : 123). La production d'objets en tule a été très importante pour ces populations, elle fait toujours partie de la tradition et est considérée comme un élément d'identité. Il convient d'ajouter que le chroniqueur fait référence à l'excellente qualité des pâturages, qui a permis la création rapide d'élevages de bétail. La création de la villa et des estancias a nécessité, comme dans d'autres endroits de la Nouvelle-Espagne, la concentration des Indiens dans des villages, et derrière ce phénomène se cache l'avancée des Hispaniques sur les terres des Indiens.

Celina Becerra (2008 : 115) affirme que l'année 1606 peut être considérée comme la date de la fondation de San Juan de la Laguna, lorsque l'oidor Juan Paz de Vallecillo - lors de sa visite - a répondu à la demande de dotation en terres des indigènes. Bien que le village existât déjà de facton'avait pas ce caractère et les avantages inhérents. Becerra est parvenu à cette conclusion après avoir examiné le compte rendu de la visite dudit oidor, publié par Jean-Pierre Berthe et al. avec la paléographie de Thomas Calvo, qui se lit comme suit :

Étant dans ladite ville, il s'est rendu trois fois, trois jours différents, personnellement au village des Indiens de San Joan de la Laguna et les a visités et leur a donné des terres pour leur travail et leurs semailles, étant donné qu'ils étaient à côté dudit village et adjacents à celui-ci et qu'ils n'avaient rien à semer ou à cultiver, qu'il a apporté avec sa convocation au père Alonso López [de Espinar], ecclésiastique, et en sa présence que depuis de nombreuses années ils avaient été abandonnés et incultes par lui ou par les Indiens, à qui il réservait son droit soit pour elles, soit pour lui en donner d'autres qu'il pourrait demander ailleurs et sans préjudice de son droit, ce dont les Indiens étaient très contents et dans l'esprit de continuer cette population et de l'augmenter, qui se dépeuplait parce qu'ils n'avaient pas de terres pour leur agriculture et leur élevage et les terres nécessaires pour ladite Villa de los Lagos et pour les étrangers et les passagers. et al., 2000: 81).

Le fragment montre clairement que la dotation était plutôt un acte de restitution face à une invasion qui avait sapé leur capacité de subsistance. La restitution des terres a permis à la ville d'augmenter sa population en 1669 (Becerra, 2008 : 116). Carlos Gómez Mata, chroniqueur de Lagos de Moreno, dans son livre Lacs indiensindique que le noyau primitif qui allait former la ville de San Juan de la Laguna existait déjà au début du siècle. xvii et qu'elle a reçu sa première reconnaissance juridique en 1644 (2006 : 72).2 Il ajoute également qu'au fil des siècles, les xvii et xviii ont été consignées dans divers documents qui sont aujourd'hui conservés dans les archives des actes publics de l'État de Jalisco. Ceux-ci confirment que les mesures ont été effectuées en 1672, date qui correspond à la fondation officielle de la ville de La Laguna, bien qu'elles aient déjà fait l'objet d'autres concessions et acquisitions antérieures de la part de leur confrérie, reconnue en 1644 par le général Cristóbal Torres. Gómez Mata estime que, par le biais de concessions et d'achats, la ville de San Juan a accumulé plus de 2 000 hectares de terres en propriété communale (Gómez Mata, 2012 : 72-73).

Avec la création de cette ville, le principe de la séparation résidentielle entre Indiens et Espagnols devient une réalité et les conditions nécessaires à l'existence des deux républiques sont établies ; l'objectif était de promouvoir l'évangélisation et d'assurer la main-d'œuvre de la zone urbaine, tout en intégrant les indigènes dans l'économie hispanique. Il convient d'ajouter qu'en 1669, les indigènes étaient majoritaires dans la région et qu'en 1676, une nouvelle colonie indigène appelée San Miguel de Buenavista, dont les fondateurs étaient originaires de La Laguna, a été enregistrée. Au cours des années xviiiAu début du XXe siècle, le métissage était notable et la population indigène se concentrait dans les villes de San Juan de la Laguna et Buenavista, bien que certains aient également été recensés dans les ranchs (Becerra, 2008 : 116-117, 121-126, 129).

San Juan de la Laguna a été la première république indienne à proximité de la tête de Santa María de los Lagos, qui a peut-être attiré de nombreux indigènes de différents groupes et langues, ce qui pourrait avoir provoqué la scission de certaines familles pour former Buenavista, selon l'hypothèse de Becerra (2008 : 139). Ils ont été reconnus comme ville autonome en 1691 sous le nom de San Miguel de Buenavista, malgré l'opposition des habitants de La Laguna. Ils entreprirent immédiatement l'agrandissement et la reconstruction de leur église, ce qui leur assura l'autonomie et leur évita d'être soumis à une autre ville.

À la même époque, un nouveau village a été fondé sur les terres adjacentes à l'hacienda Santa Cruz de Moya et a été baptisé Limpia Concepción de Moya. Sa population pourrait être composée d'Indiens travailleurs de la propriété et d'Indiens sans terre des environs. Pour être reconnus en tant que ville, ils avaient créé une confrérie d'invocation mariale et demandé à ce titre une caballería de terres à l'hacienda de Moya ; plus tard, en 1716, ils ont demandé la concession de terres voisines qu'ils supposaient être des realengas (Becerra, 2008 : 140-142). En ce qui concerne ces trois cas de fondation - La Laguna, Buenavista et Moya - Becerra considère qu'ils ne sont pas le produit de congrégations forcées au sens strict du terme, mais d'initiatives de la population indienne. Cependant, il convient de se demander si ces décisions n'étaient pas aussi une réponse défensive à l'appropriation accélérée de l'espace par les Créoles et les Espagnols, une initiative par laquelle les indigènes tentaient de garantir la possession d'une partie de la terre pour leur subsistance. Même si de nombreux habitants du village n'étaient pas d'accord avec la reconnaissance de ces terres et se les disputaient, ils savaient tous que ces implantations leur permettraient de compter sur une main-d'œuvre bon marché dans les environs.

Avant la fin du siècle xviiiChaque village indien possédait une cofradía qui gérait son propre bétail pour l'entretien de ses temples et de ses activités religieuses. Elles étaient autonomes, mais n'échappaient pas à la surveillance étroite du curé sur les aumônes et les biens de la cofradía (voir Carbajal, 2023). Apparemment, celle de San Juan de la Laguna était la plus riche (Becerra, 2008 : 160). Au fil du temps, la croissance des troupeaux les a obligés à acheter des terres pour les utiliser comme pâturages. De plus, la politique d'ouverture des pâturages exposait leurs terres à l'occupation, ce qui entraînait une concurrence constante, dans laquelle les Indiens étaient perdants.

Les travaux de Becerra (2008 : 393) indiquent que la croissance exponentielle de la population de La Laguna l'a contrainte à s'étendre, ce qui a conduit à la scission et à la fondation de Buenavista et de Moya. En principe, ces fondations ont été perçues favorablement par les habitants de la ville, mais leur croissance a généré des conflits territoriaux préjudiciables aux Indiens. L'exemple le plus significatif est sans doute la confrontation avec José Zermeño de Anda au sujet de l'appropriation des terres royales. Dans un premier temps, ils les ont divisées, mais le conflit a duré un demi-siècle et ils ont fini par perdre une partie de leurs terres. C'est pourquoi, en 1757, le maire et les principaux de La Laguna demandèrent le bornage selon les limites établies dans leurs titres de propriété datant de 1672. L'année suivante, en 1758, ils intentèrent un procès à Antonio Rincón Gallardo, aux Indiens de Buenavista et au conseil municipal pour faire reconnaître une demi-lieue par vent, mais le résultat ne fut pas celui escompté. Ils n'ont pas obtenu les terres manquantes, mais ont plutôt perdu une partie des terres qu'ils possédaient (Becerra, 2008 : 166).

Parmi les villages indiens, San Juan de la Laguna avait la plus forte densité de population et de propriété, et ses terres étaient donc les plus convoitées, bien qu'il n'ait pas été le seul village de l'alcaldía à devoir utiliser une grande partie de ses forces et de ses ressources pour conserver les terres dont il avait besoin pour sa subsistance. Malheureusement, de nombreuses batailles semblent avoir été perdues, mais la lutte continue. À cet égard, le commentaire de Becerra est très significatif : "Finalement, la République indienne a payé le prix d'une situation qui a caractérisé la propriété foncière dans toute la vice-royauté : la déficience et l'ambiguïté des titres fonciers" (Becerra, 2008 : 169).

Dans la seconde moitié du siècle xviiiLa perte de territoire subie par La Laguna est très importante et découle de l'ambiguïté avec laquelle ses frontières ont été établies, contrairement à celles de ses voisins. La dépossession était évidente et, étant donné que la ville était entourée d'autres propriétés, il n'y avait pas de terrain pour les dédommager, de sorte que le commissaire a suggéré que ce soit les voisins qui leur restituent au moins une partie de leurs terres. Cependant, cette procédure n'a pas atteint ses objectifs et n'a pas non plus empêché les colons voisins de continuer à pénétrer sur les terres de la ville et à s'en emparer, comme le prouvent les documents d'archives disponibles.3 Cette dépossession s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Carlos Gómez dit :

Depuis la reconnaissance de sa base juridique au 20ème siècle, il a été xviijusqu'aux siècles suivants xviii, xix et xxLes dirigeants de cette collectivité se sont distingués par leur pugnacité soutenue dans d'innombrables procès et procédures judiciaires, d'abord devant les tribunaux coloniaux de Nueva Galicia, puis devant les tribunaux de l'État de Jalisco et même devant les tribunaux nationaux. Ce noyau était en désaccord depuis longtemps parce qu'il n'était pas entièrement doté des terres établies dans les ordonnances royales pour les villages indiens (Gómez, 2006 : 74).

Il convient de souligner qu'après des siècles de dépossession historique, les habitants continuent de revendiquer les terres reconnues à l'époque vice-royale, car elles représentent un principe d'unité entre les dix quartiers qui composent la ville. Bien qu'ils sachent qu'il n'est pas possible de les récupérer dans leur intégralité, ils sont convaincus de l'importance de ces terres pour leur identité, leur histoire et leur culture, et réclament la conservation des ressources naturelles qui sont aujourd'hui en voie d'épuisement, car l'espace qu'ils ont habité pendant des générations est devenu plus aride et dépourvu de végétation.

Les personnes interrogées soulignent qu'au cours des siècles de l'histoire de la xx et xxiLe processus de dépossession était lié au refus du département agraire de reconnaître le territoire vice-royal et à la création ultérieure d'un ejido et d'une communauté qui ne régularisaient qu'une petite partie des terres d'origine, ce qui a divisé la population et généré des affrontements internes. Aujourd'hui, les deux unités agraires ont été converties en petites exploitations. Ils rappellent également qu'un certain nombre de militaires se sont installés sur les terres du village au cours de la seconde moitié du siècle dernier. La même période a vu l'introduction de l'industrie, qui s'est installée sur les terres de San Juan avec l'autorisation des autorités municipales. Cette étape a duré jusqu'à aujourd'hui et se caractérise par la prolifération d'usines et de moulins à sucre sur l'ensemble du territoire, en particulier à proximité du Libramiento Norte, l'actuel corridor industriel. Enfin, une troisième étape, toujours en cours, a consisté en la construction de lotissements privés et de logements sociaux. Ainsi, l'espace a été occupé par des agents extérieurs et une population venue de l'extérieur a été introduite, rendant invisibles, ou du moins minimisant, les personnes d'origine. Cependant, ces familles qui s'identifient comme indigènes partagent une série de pratiques traditionnelles qui se sont renforcées ces dernières années grâce au dialogue entre les jeunes leaders - souvent des femmes - et les anciens.

L'invitation et la veillée des arches

Pour les villages indiens de Lagos de Moreno, la première activité de l'année est la Convite a la Fiesta de Los Arcos. Ainsi, le 1er janvier, un comité de Buenavista défile dans les villages voisins, accompagné par la musique des flûtes de roseau (à six trous) et des tambours. Ils visitent les maisons des personnes de chaque quartier qui seront chargées de monter l'arche avec laquelle ils se rendront en pèlerinage au temple de Candelaria. Ils les invitent à y participer en leur offrant du tabac et des boissons distillées, la tequila et le mezcal étant les plus courants. Ce comité, actuellement composé d'une vingtaine d'anciens et de connaisseurs de la tradition, est également chargé d'acheter le pulque qui sera offert aux pèlerins le 24 janvier. Ils insistent pour couvrir le coût de cette boisson avec leur propre argent, ce qui représente une dépense qui n'est pas toujours reconnue par leurs voisins. En outre, ils sont responsables de la collecte de fonds pour la fête du même jour et du 2 février. L'argent récolté est principalement consacré à la musique et aux feux d'artifice.4

Le comité de convocation se déplace à pied et visite d'abord Torrecillas, un quartier qui appartient à Buenavista, mais qui construit également son arche pour le pèlerinage. Il se rend ensuite à Rancho de la Virgen, El Lindero, Ladera Grande, El Callejón, Ladera Chica, Moya, La Isla, El Bajío et, enfin, La Orilla del Agua. Tous ces quartiers, à l'exception de Moya - qui est un village indépendant - et d'El Callejón, sont des quartiers de San Juan Bautista de la Laguna. San Juan compte dix barrios, donc en plus de ceux mentionnés ci-dessus, il y en a trois autres : Tútano, Jaguey et La Placita. Tútano et Jaguey n'ont pas l'habitude de faire des arcs, bien qu'ils participent à la fête. Certains disent que c'est peut-être à cause de la distance ou parce qu'ils sont peu nombreux, mais il ne fait aucun doute qu'ils revendiquent leur appartenance à la ville de San Juan. D'autres affirment qu'autrefois, ces quartiers faisaient partie du Rancho de la Virgen, raison pour laquelle ils sont encore représentés dans l'arc ici.

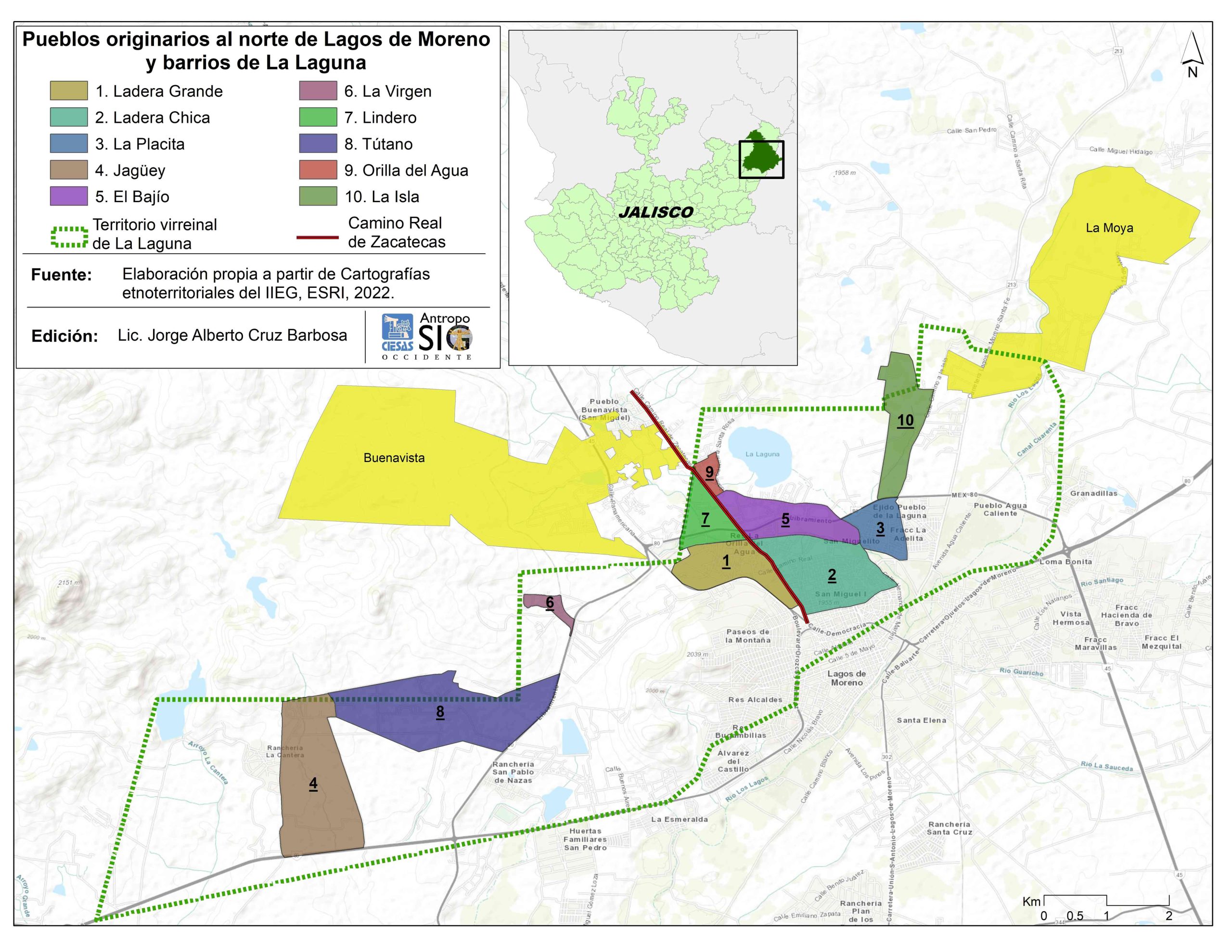

La Placita, La Adelita ou El Pueblito est l'ancien centre du village indien de San Juan. C'est pourquoi elle n'est pas considérée comme un quartier, mais plutôt comme le cœur du village, qui représente tous les quartiers. C'est ici que se trouve l'église principale, devenue église paroissiale en 2005. On n'y construit généralement pas d'arche non plus, mais on y participe aux célébrations. El Callejón - familièrement appelé El Calle - est un fragment de la rue Lucas Nolasco dans le quartier de Ladera Grande, mais il désigne surtout un groupe de voisins qui y habitent et qui, ces dernières années, ont revendiqué leur indépendance pour construire leur propre arche et participer à la fête de manière autonome. La répartition des quartiers de San Juan Bautista de la Laguna est présentée dans la figure 1.

Le village de Moya a également commencé à construire son arche récemment et a rejoint la revendication d'unité et d'origine commune en 2013. En 2024, ils ont célébré leur douzième participation. Comme d'habitude, ils ont construit un grand arc bleu et blanc en l'honneur de l'Immaculée Conception, patronne du village. C'est Alfredo Santos Martínez qui a pris l'initiative de construire une arche. Lui-même assure que le village a toujours été présent à cette fête et rappelle que la famille Santos vend du pain dans le cadre de la célébration depuis plus de trente ans. Il souligne également que, dès son plus jeune âge, il a ressenti le besoin de construire une arche et que, devenu adulte, il en a parlé à Mme Estela Valadez, une voisine de Buenavista. Elle en a discuté avec les membres de la Commission du Convoi et l'a mis en contact avec Don Adolfo Rocha et Don José de Jesús Rocha, qui fait partie de ce groupe depuis 1985. Alfredo avait l'intention de consolider l'union de Moya avec les deux autres anciens villages indiens et y est parvenu ; en janvier 2013, la commission leur a rendu visite pour la première fois afin de les inviter au pèlerinage.5

Au début, il s'agissait d'une famille élargie et d'autres familles amies qui ont participé, mais l'année suivante, d'autres se sont joints à eux et ont proposé de construire un deuxième arc, dédié au Seigneur de l'Assomption, également patron de la ville. Il a été convenu que l'arc de l'Immaculée Conception resterait toujours la propriété de la famille Santos, en souvenir du fait qu'elle a été la première à recevoir l'invitation, bien que d'autres familles l'aident.6 L'arc du Seigneur de l'Assomption changeait de mains chaque année et portait les couleurs blanche et rouge.7 Par la suite, ils ont décidé de réaliser une petite arche pour les enfants, qui porte les couleurs qu'ils ont attribuées aux trois villages : le jaune de Buenavista, le bleu de La Laguna et le vert de Moya.8 L'arc le plus grand, celui de l'Immaculée Conception, est porté par les hommes, celui correspondant au Seigneur de l'Assomption est plus léger et est porté par les femmes. Le plus petit des trois est porté par les enfants.

Le cas de Moya est un bon exemple des schémas qui régissent la distribution des offices en général et de la manière dont chaque groupe génère un discours iconographique dans la construction de ses arcs en reproduisant une mystique particulière. Parfois, ces responsabilités restent dans une seule famille, parfois elles tournent dans le village ou le quartier. Les deux organisations sont possibles et sont combinées dans le même collectif. En outre, ils ont souvent une autre façon d'initier les enfants et les jeunes à ces pratiques, ce qui est très fructueux. Il convient de mentionner que, dans certaines écoles, les enseignants organisent la fabrication par les enfants de leurs propres arcs.

L'origine de la fête remonte à la fondation de Buenavista. Pour devenir une ville, il était nécessaire de construire un temple au préalable, car c'était la base pour mesurer la terre en tant que ville ou propriété légale à l'époque vice-royale (voir Castro Gutiérrez, 2016). On raconte que lorsque la Vierge de Candelaria est arrivée pour la première fois, tous les habitants de la ville de San Juan se sont rassemblés pour l'escorter et la conduire à sa nouvelle résidence dans le temple de Buenavista. Certains situent l'arrivée de la vierge en 1692.9 D'autres affirment que les habitants de Buenavista étaient des travailleurs d'une hacienda de San Miguel, où ils avaient formé une confrérie dans les années 1650 pour s'occuper de la vierge de cette unité de production. Plus tard, ils décidèrent de fonder un village et le propriétaire de l'hacienda leur fit cadeau de l'image.10 Les deux versions s'accordent sur le fait que le pèlerinage commémore l'arrivée du saint patron dans la ville, qu'à l'arrivée ils ont reçu du pulque en cadeau, et qu'ils ont oublié leurs différends nés de la scission et ont décidé de répéter ce pèlerinage chaque année. Il convient ici de reproduire quelques mots de don Jesús Rocha :

Selon nos croyances, c'est ce que la Sainte Vierge a demandé lorsqu'elle est arrivée ici, dans la communauté du village de San Miguel Buenavista. C'est ce que celui qui l'a amenée a expliqué aux ancêtres. Il leur a dit qu'elle voulait être reçue avec des arcs, avec une fanfare, avec des danses,11 de la musique et beaucoup de monde. C'est alors que l'invitation a été faite à tous les quartiers, pour qu'il y ait du monde. Maintenant, sans vous mentir, vous verrez et vous vous rendrez compte demain qu'environ deux mille personnes viennent en pèlerinage, ce qui fait que le pèlerinage fait environ cinq cents mètres de long [calcule la longueur du contingent] (Buenavista, 23 janvier 2024).

Une troisième version de l'origine de la fête indique qu'un Indien du village de Moya avait l'habitude de demander l'aumône en portant une image de pèlerinage de la Vierge de Candelaria, en demandant de l'argent pour la construction du village et pour célébrer la fête de la Vierge de Candelaria. Cela se produisit à partir de 1708, lorsque l'évêque de Nueva Galicia, Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, les autorisa à former une confrérie. Ainsi, la Fiesta de los Arcos représenterait le retour du commissaire de la confrérie pour collecter des fonds (Gómez Alonzo, n.d.).

Comme je l'ai déjà mentionné, le Comité du Convoi offre aux archers des cigares et des distillats. Autrefois, ils leur donnaient le tabac qu'ils cultivaient ou récoltaient et qu'ils enveloppaient dans une feuille de maïs. Ils se souviennent que ce tabac était "prié", que des prières étaient prononcées pour qu'il remplisse efficacement sa fonction et qu'il contribue à l'alliance entre les peuples. En retour, les responsables des arches reçoivent le comité avec de la nourriture et des boissons, se laissent divertir un instant et poursuivent leur chemin.

Les activités reprennent le 23 janvier, lorsque les quartiers et les villages appellent leurs membres à se rassembler, à s'habiller et à surveiller les arches. Certains convoquent les gens à midi, mais la plupart se réunissent le soir. Les gens se rendent au point de rencontre, qui est le domicile du responsable de l'arche, avec des draps, des couvertures, des tissus et des bâches qui serviront à habiller l'arche. Un secrétaire ou une secrétaire fera l'inventaire des vêtements apportés par chacun, afin de les restituer à la fin de la célébration. Les hommes se chargeront de façonner les structures des arcs pour pouvoir ensuite, avec l'aide des femmes, les habiller et les décorer.

La structure des arcs est basée sur une poutre avec deux fourches qui leur permettent de reposer sur le sol comme des jambes. Elles forment un cadre rectangulaire sur lequel on fixe une toile, un canevas, une nappe ou un édredon avec une image religieuse ou représentative du collectif qui construit l'artefact. Aux angles supérieurs du rectangle, ils fixent trois bâtons courbes formant des arcs concentriques. Les branches du mûrier sont souvent utilisées pour leur souplesse. Du centre de la base au sommet des arcs, ils attachent une fine tige ou un long roseau qui se termine en forme de croix au point le plus haut. À l'endroit où la tige converge avec le poteau supérieur de la charpente, six roseaux rayonnent au-dessus des arcs, trois du côté droit de la croix et trois du côté opposé.

Une fois la structure prête, ils procèdent à "l'habillage de l'arche". Il s'agit d'enrouler et de nouer des tissus sur le bois et les roseaux, afin d'éviter qu'ils ne soient exposés. Presque tout est mis en place en l'attachant avec des ixtle ou des cordes de différents types. Au centre de la plus grande arche, on place un petit parapluie formé d'un demi-cercle de bâtons ou d'autres matériaux, qui servira à protéger le petit tableau de la Vierge de Candelaria que chacun doit porter. Des oranges, des cloches de vaches ou des clochettes et des fleurs sont attachées à la structure recouverte de tissu. Comme je l'ai déjà mentionné, une image identifiant le groupe qui a construit l'arche est placée sur le cadre. Les roseaux qui partent du sommet de l'arche sont ornés de bannières ou de drapeaux à leurs extrémités. Il existe plusieurs interprétations de ces drapeaux. Certains disent qu'il y a six drapeaux parce que chacun d'entre eux correspond aux quartiers de San Juan qui ont participé au pèlerinage depuis le début.12

D'autres disent que les six drapeaux et la croix centrale représentent " les sept douleurs de la vierge " (Gómez Alonzo, n.d. : 11). Enfin, d'un côté des fourches, à l'intérieur de la structure, on place horizontalement deux traverses parallèles qui serviront à former les plates-formes avec lesquelles l'arc sera porté sur les épaules. Il convient de mentionner que certaines pièces en bois ou en roseau sont parfois remplacées par des pièces en métal, plus stables et plus durables, mais la forme de l'arc reste inchangée.

La construction de l'arche occupe les gens jusque tard dans la nuit. Pendant que les hommes travaillent sur la structure, les femmes s'affairent à préparer la nourriture pour tous ceux qui viennent les aider. Des cuisinières avec des casseroles de plats festifs invitent les curieux avec leurs fumées. À El Lindero, elles préparent du pozole, à Buenavista, de la birria et à La Orilla del Agua, des tamales. Partout, ils offrent des boissons chaudes (thé à la cannelle, punch ou café) et la musique de fond encourage les gens. Parfois, ils partagent quelques verres d'alcools distillés. Cette congrégation précédente de travail collaboratif et de préambule festif est connue sous le nom de "velar el arco" (surveiller l'arc). Le matin, en remerciement de l'aide apportée, le propriétaire responsable de l'arche et les familles qui l'assistent offrent le petit-déjeuner à toutes les personnes présentes. Ils servent traditionnellement du menudo, bien qu'ils ne soient pas fermés à toute innovation. Après avoir partagé le repas, ils se préparent à se rendre au point de départ du pèlerinage.

Le pèlerinage des arches

Le point de rencontre se trouve à Cuesta Blanca, une colonie située à proximité de l'ancienne porte de la ville de Santa María de Los Lagos, là où se terminait le territoire de Santa María de Los Lagos et où commençait celui de San Juan Bautista de la Laguna. Certains appellent cet endroit "La Puerta Blanca" (la porte blanche). C'est là que se termine le Camino Real de Tierra Adentro, une route considérée comme un patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. unesco- a été tronquée par la rue Democracia,13 ainsi qu'à travers le centre historique de Lagos de Moreno. Les gens disent qu'autrefois, le voyage commençait de l'autre côté de la rue Democracia, où se trouvait à l'origine la porte, mais qu'il s'est peu à peu déplacé vers le nord. D'abord vers l'hôtel Cuesta Real, puis vers le temple de la Sagrada Familia, récemment construit.

Le Camino Real est un chemin de terre, pavé par fragments, que la mairie a baptisé rue Presidentes et qui se dirige vers le nord-ouest, marquant la division des quartiers de La Ladera Grande et de La Ladera Chica, où il a reçu le nom de rue Chichimecas. Elle traverse ensuite la voie ferrée et le Libramiento Norte qui mène à San Luis Potosí et, à partir de là, elle reprend son ancien titre en précisant sa prochaine destination : Camino Real de Zacatecas. De là, il continue dans la même direction en traçant une ligne droite qui longe le côté ouest de ce qui était autrefois la lagune qui a donné son nom à San Juan Bautista et qui mène à la ville de Buenavista,14 destination de tous les pèlerins qui se sont rassemblés à l'autre bout de la route.

Le rendez-vous était fixé à onze heures du matin, heure à laquelle les arcs ont commencé à arriver et les contingents à prendre place. Les hôtes de Buenavista ouvrent toujours la marche, suivis par ceux de Ladera Chica, Torrecillas, Rancho de la Virgen et La Orilla del Agua. Derrière ces derniers, le pèlerinage de l'image de la Vierge de Candelaria, qui avait été amenée jusqu'ici par le curé de La Laguna et un groupe d'hommes de Buenavista dans une camionnette rouge. L'image de la Vierge a été suivie par El Lindero, El Callejón, La Isla, El Bajío et Moya, la dernière à se joindre au pèlerinage. Au départ, il avait été dit que Ladera Grande ne participerait pas, car elle avait été sanctionnée pour avoir provoqué une rixe l'année précédente, mais l'arche était présente et a effectué le pèlerinage derrière El Lindero.15 Derrière eux défilent des charros à cheval, jeunes et vieux, hommes et femmes, certains avec leurs enfants. Ce sont des cavaliers qui vivent principalement à Torrecillas et Buenavista.

Les arches nécessitent quatre porteurs qui portent les extrémités des plates-formes sur leurs épaules. À la partie la plus haute de l'arche, ils attachent deux cordes, l'une tombant de l'avant et l'autre de l'arrière. À chaque extrémité, une personne aide à équilibrer l'arche, à empêcher le vent de la renverser et à franchir les obstacles. En outre, ils doivent s'adjoindre les services d'un garrotero, un pèlerin qui porte un long roseau avec lequel il soulève les câbles qui pendent des poteaux et permet aux structures de passer. Il convient de rappeler que chaque groupe transporte généralement plus d'une arche et une équipe qui accompagne et aide les cargadores en cas de besoin. Certains quartiers louent les services d'une fanfare qui jouera exclusivement pour eux et animera tout le parcours, d'autres fanfares sont incluses dans le pèlerinage et offrent leurs services à l'heure ou à la chanson.

La marche est longue, surtout pour ceux qui portent les arcs, et la lumière intense du soleil ne la facilite pas. Le voyage est lent et solennel. Les explosions de pétards sont constantes depuis la nuit de la veillée et accompagnent chaque étape du pèlerinage. La musique des fanfares égaie les gens et, à la fin, les fait rompre avec le formalisme et invite les porteurs à danser. Les fanfares sont composées de tarola, tambora, güiro métallique, clarinette, trompettes, trombones et tuba. Ils jouent une musique entraînante, sur laquelle les jeunes porteurs sautent en faisant tourner l'archet. Les anciens désapprouvent cette façon de rompre la solennité, non seulement parce qu'elle nuit à la gravité de l'acte, mais aussi parce que les arcs se brisent souvent et que les images de la vierge se retrouvent par terre. Apparemment, la danse de l'arc est une pratique nouvelle, mais elle est là pour durer, malgré les vives critiques dont elle fait l'objet.

À Buenavista, le sonneur de cloches attendait attentivement dans le clocher de l'église et les gens se rassemblaient sur la place avant, où étaient installés des stands de nourriture et des jeux pour enfants. Lorsqu'ils atteignirent la ville, les cloches commencèrent à sonner, les arcs ouvrirent la voie à la vierge dans la rue d'entrée et tremblèrent lorsqu'elle passa devant eux. Les porteurs de la sainte patronne la déposent sur un autel qu'ils ont improvisé devant l'église. Les gens criaient des vivas en son honneur et applaudissaient avec enthousiasme, les prêtres encourageaient ces manifestations festives et les invitaient à chanter un hymne en hommage à Santa María. À la fin du bref air, les arcs ont été présentés, un par un, devant l'autel. Là, les cargadores s'inclinaient légèrement en signe de révérence, découvraient leur tête et s'agenouillaient devant la Vierge. Les charros ne descendaient pas de cheval et ne s'agenouillaient pas, ils enlevaient seulement leur chapeau. L'horloge sonnait alors quatre heures de l'après-midi, cinq heures s'étaient écoulées depuis le rassemblement au point de départ, mais le pèlerinage avait commencé vers une heure.

Après avoir passé l'autel, chacun des arcs a pris place sur le périmètre de la place. Pour cela, ils ont suivi le même ordre de parcours et ont défilé à tour de rôle pour rentrer chez eux. Chaque groupe savait très bien quelle était sa place. Puis la messe a commencé, officiée par le curé de La Laguna et son auxiliaire. Elle s'est terminée par une bénédiction pour toutes les familles des villages : "A ces familles qui ont tant besoin de la bénédiction de Dieu" et qui sont "désintégrées et incomplètes à cause des disparus". Il n'y a pas de place pour en parler, mais la situation de violence qui les afflige est bien connue. Ensuite, le curé a pris l'image de la Vierge dans ses mains et l'a portée à l'endroit où se trouvait chacun des arcs. Là, il a placé la statuette au-dessus de sa tête et les groupes se sont inclinés. C'est ainsi que s'est achevée la participation des prêtres.

Après la messe et la bénédiction, le comité Buenavista a offert vingt litres de pulque et un paquet de cigares à chaque groupe. Jesús Rocha, l'un des responsables de ce cadeau, a déclaré : "C'est notre tradition et beaucoup de gens l'appellent La Fiesta del Pulque. Pour nous, c'est une source de fierté que nos ancêtres nous aient légué ce joyau, n'est-ce pas, car nous le perpétuons [...]".sicNous secourons jusqu'à ce que Dieu nous donne congé. Des familles de Buenavista se réunissent également pour offrir gratuitement de la nourriture aux visiteurs. Le plat traditionnel de cette fête est la mole avec du riz, qui peut être préparé avec de la dinde ou du poulet, bien que le premier soit de moins en moins fréquent.16 Le plat est accompagné de tortillas de maïs et de feuilles d'orejona ou de laitue romaine, toutes deux utilisées comme cuillères, car il n'est pas courant d'utiliser des couverts pour manger du mole. Les habitants de Buenavista considèrent ces cadeaux comme une façon de rendre la pareille aux gestes d'hospitalité qui ont commencé avec le convite et qui, en ce qui concerne Buenavista, trouvent leur expression ultime dans l'adieu des arcs.

La convivialité à Buenavista a duré quelques heures, pendant lesquelles les gens ont dansé au son de la musique de la fanfare et bu du pulque avec bonheur. Les visiteurs savent qu'ils doivent partir avant la nuit pour rentrer à pied. Les arches dansent alors avec plus de fréquence et d'énergie. Dans le village, une loi sèche a été imposée, aucune boisson alcoolisée n'est vendue, seul le pulque est censé être autorisé, mais beaucoup se sont approvisionnés à l'avance. Chaque archer doit être congédié individuellement et est conduit hors du village par les hôtes et la fanfare. C'est le dernier geste de réciprocité de Buenavista pendant la fête. Ensuite, tout le monde prendra le chemin du retour. Pendant ce temps, les villageois se préparent à une danse qui durera jusqu'au petit matin.

À La Laguna et à Moya, les pèlerins seront accueillis par des familles et des amis qui leur offriront le dîner. Après avoir repris des forces, ils devront déshabiller les arches. Tout le monde participe à l'enlèvement des tissus et à leur démontage. Liste en main, le secrétaire rendra les vêtements à leurs propriétaires. C'est à ce moment-là qu'est généralement désignée la personne qui sera responsable de l'arche l'année suivante. Le nouveau responsable reçoit des mains de la personne sortante le tableau de la Vierge de Candelaria, qui se trouvait au centre de l'arc. Par cet acte, le transfert de l'engagement est consommé.

La célébration des arcs se termine ainsi, mais ce n'est que le début du novenario qui se terminera le 2 février par la Fiesta de la Luz ou Fiesta de las Candelas, la fête patronale en l'honneur de la Virgen de la Candelaria, patronne de Buenavista. Il s'agit sans aucun doute d'un jour important pour les habitants de La Laguna et de Moya, mais pour tous, le moment est particulièrement significatif lorsqu'ils assemblent les arcs, se rendent en pèlerinage, partagent des pulques et se souviennent de la réconciliation qui a mis fin à l'affrontement provoqué par la fragmentation de la ville d'origine.

Remarques finales : se réapproprier le passé indigène

Les personnes interrogées lors du festival ont insisté sur le fait que porter les arcs sur leurs épaules est un travail difficile et pénible, mais elles ont assuré qu'il est supporté grâce au sentiment d'enracinement, à la fierté de l'identité, à l'affection pour la tradition et à "la force qui caractérise les hommes qui se consacrent, depuis des générations, à la fabrication des briques".17 Cette dernière phrase met en évidence le rôle prédominant que les hommes ont joué dans la reproduction de cette fête, qui a récemment été renforcée par la participation enthousiaste des femmes et des enfants. Il semble qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes accompagnaient les hommes et jouaient un rôle secondaire. Elles disent qu'elles allaient les surveiller, s'assurer qu'ils ne se battaient pas, qu'ils ne leur faisaient pas de mal et qu'ils rentraient chez eux sains et saufs, car les incidents liés à la consommation excessive d'alcool étaient très fréquents. Son intervention semble avoir considérablement réduit ces incidents.

En outre, ils sont convaincus que "la fête est la force", une phrase qui a donné son titre à l'une des rares descriptions de la Fiesta de los Arcos (Facio, 2021). Ils pensent que ce rituel est une façon de lutter pour la revendication de leur identité en tant que peuples indigènes, pour le respect de leurs droits et la défense de leur territoire. La construction des arcs et la fête sont perçues comme un acte de résistance (voir Facio, 2021 ; Guzmán, 2024).

La lutte pour le territoire a repris de plus belle suite aux mobilisations qui ont débuté en 2018 pour empêcher la construction d'un gazoduc par l'entreprise Gas Natural sur les terres de San Juan de la Laguna. Les plaignants ont souligné que ce projet ne disposait pas d'une autorisation de changement d'affectation des terres, ni d'études d'impact environnemental, social et sur les risques, qu'il n'y avait pas eu de consultation avec les indigènes sur le projet, ses objectifs et ses bénéficiaires, entre autres. Ils souhaitent qu'un dialogue soit établi et que leur droit à la consultation en tant que peuple autochtone soit respecté. Le 13 mai 2019, une manifestation de protestation a été organisée contre les travaux, qui a été réprimée, ce qui a aggravé la situation. Cinq personnes ont été arrêtées par les autorités municipales et les habitants de San Juan se sont mobilisés et ont investi la présidence de la municipalité pour exiger leur libération. La répression s'est poursuivie pendant un certain temps et plusieurs activistes affirment avoir reçu la visite de personnes du bureau du procureur de Jalisco pour effectuer des perquisitions dans une attitude menaçante. Aujourd'hui, le campement où ils se sont installés pour empêcher les travaux de construction reste un point de rencontre important.

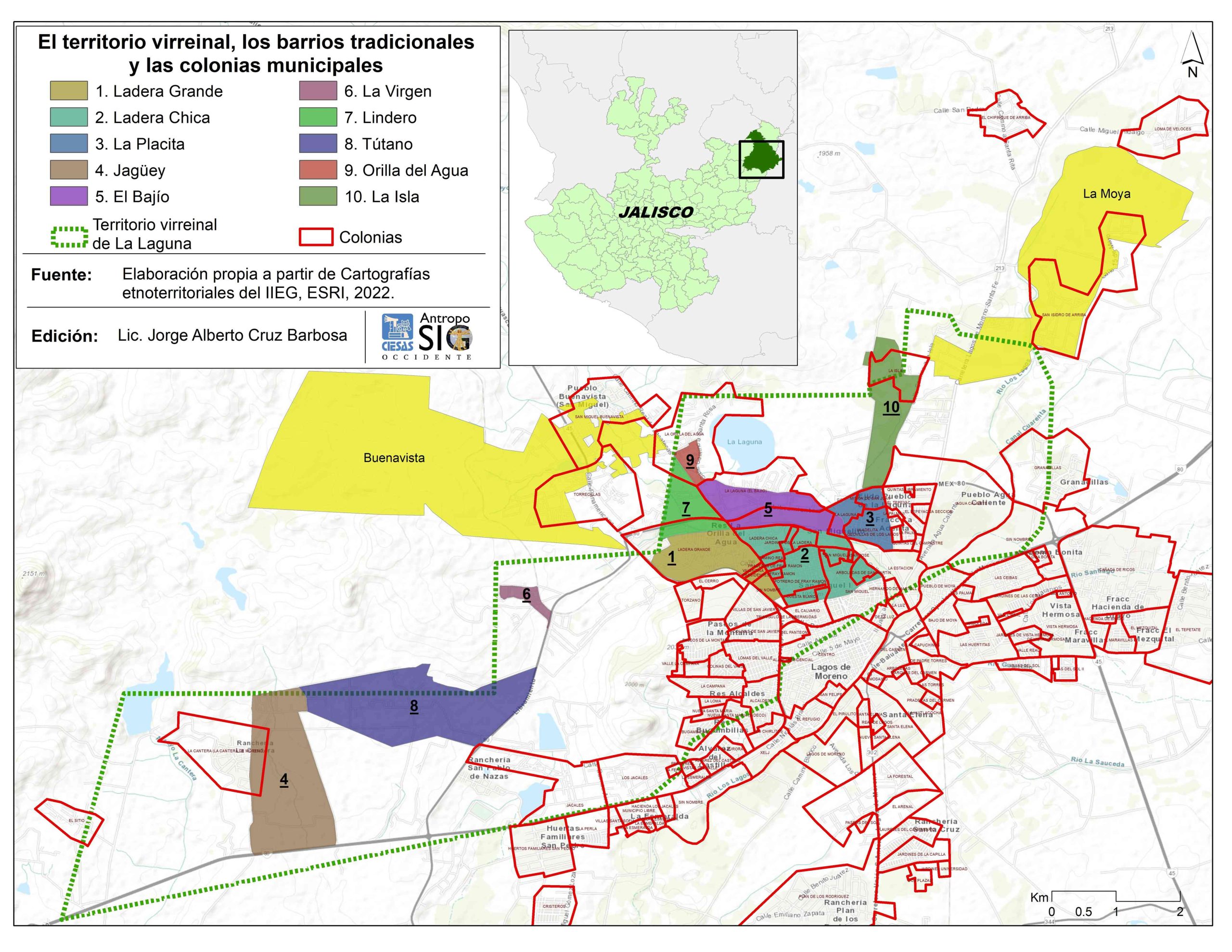

L'Institut d'information statistique et de géographie (iieg) a calculé, dans une étude de cartographie ethno-territoriale et sociale, que le village de La Laguna couvrait à terme une superficie de 4 847 hectares.18 Ces terres ont été converties en petites propriétés et, récemment, La Laguna a été divisée en colonies de la ville de Lagos de Moreno, un schéma territorial qui se superpose au système traditionnel dans lequel la ville de San Juan de la Laguna se conçoit comme un espace d'interaction socioculturelle entre les dix quartiers qui la composent et qui sont répartis sur le territoire qu'ils ont acquis par des concessions et des achats au cours de la période vice-royale. Il en va de même pour Buenavista et Moya. À leur tour, les trois villages forment une unité, fondée sur leur passé commun, leurs traditions et d'importants liens de parenté.

Sur ces terres, principalement à proximité de la lagune, d'importantes concessions ont été accordées à des industries qui ont notablement affecté l'écosystème, épuisant et contaminant l'eau. En outre, le vieux village a favorisé l'introduction de nouveaux habitants, dans le but de diluer le profil autochtone de la population. Leurs terres ne sont plus reconnues comme propriété communale et leurs autorités traditionnelles ne sont plus considérées comme des médiateurs dans la politique municipale ou nationale. Cela brouille leur existence en tant que peuples indigènes, les rendant invisibles en tant que sociétés et sujets de droit, affirment-ils. À cet égard, la Commission nationale des droits de l'homme a émis une recommandation sur l'affaire pour "violation des droits à la légalité et à la sécurité juridique, à la manifestation pacifique, à la liberté personnelle, aux droits des peuples indigènes et des communautés autochtones, ainsi qu'au développement, au patrimoine culturel et à un environnement sain et équilibré, des habitants de San Juan Bautista de la Laguna, dans la municipalité de Lagos de Moreno".19 La première recommandation est que les habitants de San Juan de la Laguna soient inscrits au registre des communautés et localités indigènes de l'État. Elle mentionne ensuite la réparation des dommages subis par la communauté indigène, la suspension des licences accordées à diverses entreprises sans consultation, la restauration de l'écosystème et la déclaration de cette zone en tant que réserve écologique, entre autres. La reconnaissance du peuple autochtone et de ses droits territoriaux est au cœur de cette recommandation.

Ce qui est certain, c'est que la séparation résidentielle entre la république des Indiens et la république des Espagnols, destinée à favoriser l'évangélisation et à assurer la main-d'œuvre de la ville, est toujours en vigueur. Dans les villages d'origine, il y a les briquetiers et les maçons qui construisent encore la ville. Viennent ensuite les plombiers, les électriciens, les mécaniciens et autres corps de métier. Il y a aussi les aides domestiques, les employés de restaurants, d'hôtels, de bars et d'autres secteurs des services. Ils sont aussi fréquemment employés comme ouvriers dans l'industrie locale, qui affecte souvent l'environnement dans lequel ils vivent et avec les stratégies de production de laquelle ils sont souvent en désaccord.

La transformation de l'environnement, due à la surexploitation, a entraîné le déplacement des activités agricoles, plaçant les habitants d'origine dans les couches les plus basses de l'économie locale, un niveau auquel sont venus s'ajouter de nombreux étrangers qui ont été introduits dans leur espace par l'achat de terrains et la construction de logements sociaux. Nombre d'entre eux sont des ouvriers étrangers qui travaillent dans les industries qui se sont installées à proximité du corridor industriel du Libramiento Norte.

Cela n'a pas empêché les familles des peuples originels de continuer à se réclamer des descendants de ceux qui constituaient l'ancienne république des Indiens, même si on leur dit qu'ils ne sont plus que des colonies de la capitale municipale. Ainsi, alors que les peuples originels contemporains sont niés, les peuples du passé qui ont habité ces terres sont revendiqués dans le discours officiel. Récemment, ce paradoxe a connu une expression monumentale. En février 2024, le conseil municipal a inauguré une sculpture en l'honneur de Xiconaqui et Custique, des chefs indigènes de la région qui se sont opposés à l'occupation européenne au XXe siècle. xvidont les "tribus originelles" sont représentées sur les armoiries de la ville par deux monticules surmontés d'un fanion symbolisant le triomphe de la couronne espagnole. Sur la bordure qui entoure les armoiries, on peut lire l'inscription "Adversus populos Xiconaqui et Custique fortitudo"qu'ils traduisent par "Fortaleza contra los pueblos adversos de Xiconaqui y Custique" (Forteresse contre les peuples adverses de Xiconaqui et Custique). Revendication d'un passé indigène ou réduction de celui-ci ?

Il faut ajouter qu'en avril 2024, à l'initiative du peuple, le monument a commencé à être entouré des cartes de recherche des personnes disparues dans la commune, et est désormais considéré comme la "Glorieta de los Desaparecidos" (rond-point des disparus). Résignation d'un passé qui ne semble pas être présent pour certains. Pour leur part, les familles issues des sociétés indigènes qui composaient les villages situés au nord de la ville de Santa María de los Lagos ne considèrent pas la sculpture publique comme un hommage, mais plutôt comme un gaspillage inutile de ressources publiques pour éviter de s'attaquer aux véritables problèmes de ces populations. Leurs revendications n'impliquent pas la reconnaissance de la propriété de l'espace qu'ils occupent depuis la fondation des villages, mais le respect de l'environnement dans lequel ils ont vécu, la possibilité de prendre des décisions face à la surexploitation, mais surtout le droit d'être reconnus en tant que peuples indigènes et de conserver leur identité. C'est la lutte qu'ils mènent dans la reproduction tenace de leur vie traditionnelle, dans laquelle les arches sont le passé, le présent et l'avenir.

Bibliographie

Aguilar Alcaide, José Fernando (2004). La hacienda Ciénega de Mata de los Rincón Gallardo: un modelo excepcional de latifundio novohispano durante los siglos xvii et xviii. Guadalajara: UdeG/csic.

Becerra Jiménez, Celina (2008). Gobierno, justicia e instituciones en la Nueva Galicia. La alcaldía mayor de Santa María de los Lagos 1563-1750. Guadalajara: UdeG.

Berthe, Jean-Pierre, Thomas Calvo y Águeda Jiménez Pelayo (2000). Sociedad en construcción. La Nueva Galicia según las visitas de oidores (1606-1616). Guadalajara: UdeG/cemca.

Carbajal López, David (ed.) (2023). Dos iglesias de Lagos hacia 1729: La Parroquia y Moya. Guadalajara: Amate.

Castro Gutiérrez, Felipe (2016). “Los ires y devenires del fundo legal de los pueblos indios”, en María del Pilar Martínez López Cano (coord.). De la historia económica a la historia social y cultural. México: iih-unam, pp. 69-104.

Fábregas, Andrés (1986). La formación histórica de una región: Los Altos de Jalisco. México: ciesas.

Facio, Lilith (2021). La fiesta hace la fuerza. La Fiesta de los Arcos como práctica de comunalidad en el pueblo indígena de San Juan de la Laguna. Puebla: Gobierno del Estado de Jalisco/pacmyc.

Gerhard, Peter (1996 [1982]). La frontera norte de la Nueva España. México: iih-unam.

Gómez Alonso, José Israel (s. f.). Historia de San Miguel de Buenavista: 331 años de su fundación. Lagos de Moreno: Ayuntamiento de Lagos de Moreno/H. Junta Patriótica Pedro Moreno/Archivo Histórico de Lagos de Moreno.

Gómez Mata, Carlos (2006). Lagos indio. Lagos de Moreno: UdeG.

Guzmán Orozco, Carmen (2024) “El trabajo de las mujeres en la defensa del territorio en el pueblo indígena chichimeca de San Juan Bautista de la Laguna y su movimiento de resistencia. Una lectura desde el género, las relaciones de género y lo común”. Tesis de la Maestría en Desarrollo Rural. México: uam-Xochimilco.

Mota y Escobar, Alonso de la (1940 [1605]). Descripción geográfica de los reinos de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo León. México: Editorial Pedro Robredo.

Héctor Medina Miranda est professeur de recherche à ciesas West et membre du système national des chercheurs., niveau ii. Il est titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'université de Salamanque, d'une maîtrise dans la même discipline, avec une spécialisation en ethnologie, de l'université de Salamanque, et d'une maîtrise en anthropologie, avec une spécialisation en ethnologie, de l'université de Barcelone. unamDiplôme d'anthropologie sociale à l'université de enah. Il a mené des recherches sur l'organisation sociale, les rituels et la mythologie. wixaritari. Ces dernières années, ses études se sont concentrées sur l'analyse des territorialités de ces peuples d'un point de vue anthropologique et historique, et il s'est aventuré dans l'étude d'autres sociétés indigènes de Jalisco. Il a également développé des projets sur les stéréotypes liés au bétail en Espagne et au Mexique, ainsi que sur les rituels de tauromachie et les traditions liées au bétail des deux côtés de l'Atlantique.