Le carnaval de Mérida en 1913, les contrastes sociaux d'une ville à travers l'objectif d'un photographe allemand.

- Laura Machuca Gallegos

- ― voir biodata

Le carnaval de Mérida en 1913, les contrastes sociaux d'une ville à travers l'objectif d'un photographe allemand.

Réception : 24 septembre 2024

Acceptation : 22 janvier 2025

Résumé

Des photographies de la ville de Mérida, Yucatán, prises en 1913 par Wilhem Schirp, photographe amateur allemand, font l'objet d'une analyse pour réfléchir à la représentation de cette ville, notamment pendant le carnaval, en tant qu'événement mémoriel. Elle montre que le cycle festif a été utilisé par les élites pour montrer leur richesse au plus fort du boom du henequen, tout en faisant appel au "populaire" et au "traditionnel". Dans ce contexte, l'objectif du photographe a saisi les contrastes et les inégalités sociales dans une fête censée être celle de l'investissement.

Mots clés : carnaval, élites, sisal, mémoire, Mérida

le carnaval de mérida en 1913 : les contrastes sociaux urbains dans l'objectif d'un photographe allemand

Les photographies prises à Mérida, Yucatán, en 1913 par le photographe amateur allemand Wilhelm Schirp servent de point de départ à l'analyse de la représentation de la ville. L'article se concentre en particulier sur les photographies prises pendant le carnaval. Lors de cette fête mémorable, et malgré les références fréquentes au "populaire" et au "traditionnel", les élites font étalage de leurs richesses au moment de l'apogée du henequen (agave fourcroydes). L'objectif de Schirp est de saisir les divisions sociales et les inégalités présentes même lors d'une célébration qui subvertit ostensiblement l'ordre social.

Mots-clés : Carnaval, Mérida, henequen, mémoire, élites.

Les carnavals subsistent dans de nombreuses villes du monde, dont Mérida, dans la péninsule du Yucatán.1 Dans le carnaval - ou "la fête à l'envers", comme l'a appelé Daniel Fabre (1992) - les gens se masquent, se déguisent et confondent les genres. Les luttes de pouvoir locales s'y reflètent également, "les distinctions sociales resurgissent et prennent sens au cœur des carnavals urbains les plus fastueux" (Fabre, 1992 : 93), dans lesquels certains regardent et d'autres représentent.

À partir des photographies prises à Mérida par Wilhem Schirp, photographe amateur allemand, et en prenant comme axe d'analyse que la majeure partie de son matériel correspond à l'année 1913, nous réfléchissons à la représentation de la société que son objectif nous a laissée et aux processus de mémoire évoqués par les événements et les lieux qu'il a représentés, dont certains sont encore en vigueur, comme le carnaval. On a beaucoup travaillé sur l'importance de la photographie, en particulier de la photographie de famille, dans la naissance des processus de mémoire historique. Je crois que ces photos de Schirp, celles de cette fête et d'autres, contribuent aussi à la mémoire, à la manière de Maurice Halbawachs (2004 : 50) : " chaque souvenir individuel est un point de vue sur la mémoire collective ". Pour lui, l'histoire, plus que les dates, est "tout ce qui fait qu'une époque se distingue des autres" (2004 : 60), et les festivités carnavalesques sont l'histoire vivante dont il parle, ce pont entre le passé et le présent qui fait que la mémoire individuelle et le témoignage physique que la photographie nous laisse d'une époque deviennent une mémoire collective qui nous révèle ces détails particuliers d'une période historique, en l'occurrence celle du boom du henequen au Yucatán.

La première chose qui ressort de ces photos est la couleur des chars, la blancheur et l'élégance des costumes, la prestance des femmes (dont la plupart défilaient). Bien qu'il s'agisse de photos en noir et blanc, certains visages sont pâles et contrastent avec les visages bruns que l'on peut voir sur d'autres chars, où l'on peut voir des femmes vêtues du costume "mestiza", le costume traditionnel yucatèque. De même, on peut voir le personnel de soutien, peut-être maya, dans ses vêtements blancs immaculés, certains portant un tablier rayé. L'image 1 est composée de deux images, celle de droite montre la force de la différence sociale ; peut-être plus que de représenter les trois dames dans la calèche, l'objectif du photographe était de rendre compte des quatre hommes à l'avant du cortège. Bien qu'ils soient tous corrects, deux sont pieds nus et deux portent des chaussures. La qualité des vêtements et des chapeaux est contrastée, car on aperçoit derrière d'autres messieurs élégants en costume. On aperçoit également des enfants, comme celui qui pose à gauche de l'image 1 et dont on peut penser, au vu de ses vêtements et de son chapeau, qu'il s'est glissé dans le décor avec l'accord du photographe, peut-être en dépit des jeunes femmes qui se trouvent dans la voiture.2

John Mraz (2007 : 116) a écrit que "si l'on sait comment les interroger, les photographies documentent les relations sociales, elles parlent de classe, de race et de genre, à la fois en montrant leur existence même et en décrivant leurs transformations". C'est précisément pour cette raison que les photographies de Schirp sont d'un grand intérêt, car il était un observateur attentif et a réussi à capturer les formes sociales complexes de la société yucatèque à plusieurs reprises, peut-être de manière tout à fait circonstancielle dans le cas des photos du carnaval.

Selon l'interprétation d'Emmanuel Leroy Ladurie (1994), tout carnaval a une utilité sociale. Luis Rosado Vega (1947 : 92) dans son essai sur les carnavals de Mérida écrit que malgré "toutes les hiérarchies urbaines [...] le carnaval balayait tout et mettait tout en feu", cette fête signifiait une rupture totale avec la vie quotidienne. Selon la caractérisation de Joan Prat (1993 : 290), le carnaval est un "rituel d'ostentation", "un divertissement bourgeois caractérisé par l'occupation massive des rues et un reflet du même pouvoir bourgeois et civique qui l'anime et l'accueille" ; les éléments de contestation sont à peine observés et "l'exhibition et le spectacle" prédominent. Ces caractéristiques semblent être attachées à Mérida. J'ai trouvé particulièrement importante l'approche de Milton Araújo Moura (2009) qui, en s'appuyant sur Michel Foucault, considère les photographies comme des "témoignages de pouvoir". Schirp, avec sa vision étrangère - bien qu'il n'ait pas été engagé par ces groupes de pouvoir, ce qui n'est pas l'objet de cet article - a donc pu très bien capturer les contrastes de cette société et nous a légué ses photographies.

Notre idée est basée sur d'autres auteurs qui ont déjà écrit sur le carnaval. Il convient de mentionner que le carnaval existe depuis l'époque coloniale et qu'il s'est adapté à son temps. Pedro Miranda (2004 : 284-285) suggère qu'à partir du milieu du 20e siècle, le carnaval est devenu une activité de loisir. xix l'objectif des autorités, avec l'appui de la presse et des élites, était de contrôler les divertissements carnavalesques dans le but d'instaurer la "civilité" et le respect de la "morale publique". Il part de l'idée que, pendant le Porfiriato, on est passé d'une fête populaire à une organisation élitiste : "le peuple était devenu un spectateur dont la seule fonction consistait à observer ou à participer aux sociétés de travailleurs ou d'amis formées pour entrer dans le monde du spectacle carnavalesque" (2004 : 455). D'autre part, Silvestre Uresti (2022) fait une intéressante revue historique du développement du carnaval de Mérida et affirme que de 1902 à 1909 et jusqu'en 1914, c'est "l'élite du pouvoir hispano-yucatèque", comme il l'appelle, qui a organisé cette importante fête, laissant de côté le populaire. Les deux auteurs s'accordent à dire que, dans ces années-là, le carnaval de Mérida était considéré comme le plus somptueux du Mexique et, selon Miranda (2004 : 459), comparable à ceux de Nice, Venise, La Havane, entre autres.

Mérida n'est pas un cas unique. Par exemple, la Feria de Valencia est une proposition élaborée par la bourgeoisie pour montrer son pouvoir en organisant des bals et des événements sociaux qui lui sont exclusivement destinés, bien qu'elle soit déguisée en populaire (San Juan, 2022). Ce sont des fêtes qui aboutissent à une mise en scène de l'élite, comme l'a si bien décrit Pierre Bourdieu (1998 : 52) :

Le pouvoir économique est d'abord un pouvoir de mise à distance de la nécessité économique : il s'affirme donc universellement par la destruction des richesses, la dépense ostentatoire, le gaspillage et toutes les formes de luxe. gratuitement. C'est ainsi que la bourgeoisie, en cessant de faire de toute existence, à la manière de l'aristocratie de cour, une exposition continue, a constitué l'opposition du profitable et du gratuit, de l'intéressé et du désintéressé sous la forme de l'opposition qui la caractérise [...].

Wilhem Schirp à Mérida

Wilhem Schirp (né à Aix-la-Chapelle, Allemagne, en 1886 et décédé à Mexico en 1948) est arrivé au Yucatan en 1905, engagé par la société Siemens & Halske. En fait, il est arrivé avec son frère Peter, qui occupait une position beaucoup plus élevée, puisque Wilhem était le caissier et Peter le directeur de l'entreprise. Siemens & Halske était chargée de fournir de l'électricité à la ville, car la Compañía de Luz y Fuerza Yucateca n'avait pas pu payer les dettes qu'elle avait contractées (Durán, 2015a).3

Il convient de noter qu'au tournant du siècle, les xx les plaques sèches au gélatine-bromure d'argent pour le négatif étaient courantes, ce qui permettait un temps d'exposition plus court et moins de développement par la suite. À cette époque, de nouveaux papiers sensibilisés pour les tirages directs et le développement sont également apparus (Newhall, 2002 : 126). Les appareils photo n'ont plus besoin de trépieds et sont plus petits. Dans son histoire de la photographie, Beaumont Newhall (2002 : 129) indique que les progrès techniques ont facilité l'accès des amateurs à la photographie.

Comme le raconte Waldemaro Concha et al.en Photographes, images et société au Yucatán, En 1841, le premier photographe arrive au Yucatan, le baron Emmanuel von Friedrichstal, suivi par John Lloyd Stephens et Frederick Catherwood, qui introduisent le daguerréotype ; ils sont considérés comme faisant partie de la première génération de voyageurs et d'aventuriers. Dans la seconde moitié du siècle xixÀ différentes époques, plusieurs photographes - étrangers et locaux - ont développé leur travail, qui est même devenu une activité professionnelle. À différentes époques, plusieurs studios sont créés, en concurrence les uns avec les autres. Vers les années 1870, ils s'aventurent également dans la photographie en extérieur, moins répandue en raison des difficultés rencontrées (poids du matériel, climat chaud, ressources humaines, etc.) Dans le dernier quart du siècle xix On connaît au moins 15 photographes, mais le plus connu et celui qui a réussi à vivre de cette activité est sans aucun doute Pedro Guerra à partir de 1877.

Don Juan Schirp, le fils de Wilhem, raconte l'histoire suivante :

Je me souviens de mon père, avec son appareil photo modèle 1900, avec son "trépied", son "tissu noir", pour couvrir l'appareil photo, et son "dispositif" de déclenchement à poudre de magnésium, pour "donner de la lumière" aux photos de nuit [...] il avait apporté son appareil photo d'Allemagne, il l'utilisait toujours [...] Il y avait déjà beaucoup de nouveaux modèles d'appareils photographiques, mais "mon vieux", il n'utilisait que son "tiroir". 4

La collection se compose d'un album de photos de 81 pages avec 250 images sur papier. L'album comporte des annotations identifiant la personne ou le lieu et la vitesse d'obturation. L'album comporte des annotations identifiant la personne ou le lieu et la vitesse d'obturation ; les images numériques sont au nombre de 391. Certaines des photos (86) datent de la période 1913-1914 et sont les plus intéressantes car elles montrent des aspects de la vie quotidienne.5 Il s'agit de photos à usage familial. Plusieurs thèmes se dégagent : les photos du carnaval de 1913, sa visite à Uxmal, la saison à Telchac, sa famille. Concernant la ville, son intérêt se porte sur le théâtre Peón Contreras, le Parque del Centenario (datant de la visite de Porfirio Díaz en 1906), quelques rues boueuses, en dehors de l'image progressiste de la partie riche du centre, et l'ancien village d'Itzimná (aujourd'hui une colonie près du centre). Plus que les demeures elles-mêmes, il était attiré par les jardins et la nature, peut-être dans une certaine évocation de la terre d'où il venait.6

Mérida au début du 20e siècle

Afin d'avoir une approximation de la Mérida du début du siècle xxNous utiliserons le regard de deux Européens qui ont visité la ville, alors à l'apogée de sa prospérité grâce à la plantation d'henequen, une matière première utilisée pour la fabrication de cordages destinés à l'industrie maritime. Des centaines de plantations d'henequen travaillaient l'"or vert".7 Une partie des millions de dollars de bénéfices a été rendue possible par l'exploitation de la main-d'œuvre, non seulement maya, mais aussi coréenne et yaqui, entre autres.

En 1902, le livre d'Ubaldo Moriconi a été publié, Da Genova ai deserto dei mayas (Ricordi d'un viaggio comerciale), qui comprend un chapitre consacré à la ville de Mérida. L'article de Maurice de Perigny "Une ville florissante des tropiques au Yucatán : Mérida" (2015) a également été publié en 1906. Le Français Maurice de Perigny était un comte intéressé par l'exploration et les voyages ; en revanche, l'Italien Moriconi était un autre type de voyageur, car en tant qu'homme d'affaires, il partait à la recherche de marchés pour faire des affaires ; ce n'est pas pour rien que son livre est sous-titré "Souvenir d'un voyage commercial".

Mérida au début du siècle xxLe Yucatán était décrit par De Perigny (1906) comme "une ville florissante des tropiques", car l'henequen avait apporté une grande prospérité à la ville. Selon le recensement, elle comptait 57 162 habitants en 1900 et 62 447 en 1910 ; au total, le Yucatán comptait 339 613 habitants.8

L'Italien Moriconi a consacré plusieurs chapitres de son livre à la ville de Mérida, qu'il a visitée au début des années 1900. La première chose qui a attiré son attention, ce sont les fêtes, en particulier celles du mois d'août, dédiées à Saint-Jacques, et celles du mois d'octobre, dédiées au Cristo de las Ampollas (Christ des Ampoules). Selon lui, les plus grands dangers à Mérida sont le vomi noir, la fièvre occasionnelle des marais et la chaleur. Il estime que le pire est la saison des pluies, lorsque les rues deviennent impraticables, de sorte que les hommes d'affaires doivent utiliser des voitures. Il se plaint des moustiques, du manque d'eau potable et du son incessant des cloches. Il a vu beaucoup de mendiants, surtout des "vieux Mayas". Quant aux rues numérotées, il note que les gens préfèrent les anciens noms, qui étaient représentés sur du bois ou de la pierre et qui représentaient des croix, des saints ou des animaux tels que des éléphants. Il a également consacré un long espace au sujet de la loterie. Il a reconnu Mérida comme un centre intellectuel grâce à ses couvents, son institut littéraire, la bibliothèque du séminaire, le musée archéologique, le théâtre du cirque, un théâtre monumental et la beauté de certains bâtiments tels que la cathédrale et la maison de Montejo, ainsi que la publication de La Magazine Mérida.9

Il nous informe que plusieurs sociétés commerciales ont été créées après la guerre commerciale (1899-1900), mais ce qui a le plus retenu son attention est un restaurant "digne de n'importe quelle capitale européenne" : La Lonja Meridana, qu'il décrit comme un "oiseau rare dans ces terres lointaines". Il ne manque pas de mentionner l'hospitalité et la générosité des Yucatèques à l'égard des étrangers, quelle que soit leur nationalité ou leur race.

De Perigny, quant à lui, rédige un bref compte-rendu de son voyage dans le journal A Travers le Monde10 (1906). Il décrit les conditions déplorables du Yucatán dans un passé récent, notamment en raison des ravages de la fièvre jaune, mais reconnaît que Mérida, qui était un "égout" boueux et insalubre, est devenue, avec le gouvernement d'Olegario Molina à partir de 1902, "une charmante petite capitale. Toutes les rues avaient été asphaltées, de larges avenues avaient été ouvertes et de "superbes" bâtiments avaient été construits [...] dont les plus grandes villes seraient fières".

Pour De Perigny, Mérida avait perdu de son importance depuis l'époque coloniale et n'avait gardé de sa splendeur passée que la cathédrale et le Paseo de Montejo, jusqu'à ce que le boom du henequen vienne tout bouleverser. L'argent des bénéfices sert à construire "de magnifiques et grandes maisons, ces exquises maisons des tropiques avec leur cour intérieure fleurie, le patio, et leurs arcades tout autour".

Il décrit la société comme "délicieuse, toujours hospitalière pour les étrangers, et pour ceux qui se distinguent, sincèrement cordiale", faisant sans doute allusion aux élites. Les Mayas et les métis sont décrits comme "doux, polis, fidèles, remarquablement honnêtes". Il mentionne la construction de deux hôtels, qui accueilleront non seulement des agents commerciaux, mais aussi des touristes qui visiteront "les admirables ruines" (il s'agit d'Uxmal). Grâce à l'asphaltage des rues, 600 voitures ont été recensées ; pour une population de 60.000 habitants, il estime que c'est un taux très élevé. Ainsi, cette ville autrefois désolée est devenue une ville intéressante et animée, surtout en octobre et pendant le carnaval.

En 1913, les ferments d'une future guerre commencent à s'agiter en Europe. Le Tibet proclame son indépendance vis-à-vis de la Chine et l'Empire ottoman renonce à ses possessions européennes et reconnaît l'indépendance de l'Albanie ; cette situation entraîne le déclenchement de guerres successives cette année-là, connues sous le nom de "guerres balkaniques". Pour le Mexique, 1913 est une année charnière, surtout sur le plan politique. Après l'assassinat de Francisco I. Madero et de José María Pino Suárez et les bouleversements connus sous le nom de "décennie tragique", Victoriano Huerta accède au pouvoir. Peu après, le Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza le disqualifie en tant que président. Cette année-là, Serapio Rendón, Adolfo Gurrión et Belisario Domínguez sont également assassinés. Zapata désavoue Pascual Orozco à la tête de l'Armée de libération du Sud et Pancho Villa prend Ciudad Juárez (Betancourt et Sierra 1989).

Bien que toutes ces nouvelles parviennent au Yucatán, la péninsule s'est habituée à ce que, en raison de son éloignement des centres de pouvoir, les intérêts soient différents. Mérida est l'une des villes les plus actives du monde sur le plan économique. Le commerce du henequen est à son apogée. L'activité commerciale est essentielle, d'où la publication, en 1913, d'une liste des principaux hommes d'affaires. Un livre de l'époque résume la vie professionnelle et éducative de la ville :

En ce qui concerne l'intelligentsia, la capitale du Yucatan est une ville cultivée. Le mouvement scientifique moderne y a également construit une bibliothèque publique bien organisée [la Cepeda Peraza], un musée archéologique, un jardin botanique, plusieurs observatoires météorologiques et des bureaux spéciaux de corporations éducatives, autant de centres d'accessibilité publique qui diffusent le savoir intellectuel à une échelle non négligeable. Il y avait quatre journaux, un officiel et trois d'information : "la Revista de Mérida", "la Revista de Yucatán" et la "Revista Peninsular", plus le journal officiel (Salazar, 1913 : 135).

Il y avait deux librairies : celle de Manuel Espinosa y E. et celle de Jorge Burruel, La Central, qui vendait même des livres en français. Il y avait aussi une vie culturelle importante. Les jours de carnaval, ces films étaient annoncés dans les cinémas et dans les journaux. La Revista de Yucatán: Faute et expiation (en sept parties), La fille maudite, L'anarchiste Luhí (en deux parties), Le fantôme de la nuit (en deux parties), La revanche du fabricant (série danoise en six épisodes) et La dernière étreinte (en six parties également), entre autres. C'était une époque où le cinéma s'était déjà imposé comme une véritable industrie du divertissement.

Origine des sociétés carnavalesques et chorégraphiques

Les origines du carnaval de Mérida remontent à l'époque du xvi. Dans les ordonnances de la ville de 1790, il est mentionné que des hommes se déguisaient en femmes et que des oranges étaient jetées sur les places.11 On sait que les festivités du carnaval duraient trois jours en raison d'une proclamation de 1830 qui interdisait les jeux troublant la tranquillité publique, tels que le lancer d'oranges, d'œufs ou d'eau, et la peinture sur les murs. En outre, le port de masques était sanctionné et il était interdit de ridiculiser la religion en se déguisant.12 En moins de cent ans, ces pratiques ont été éliminées.

On sait que cinq groupes importants de membres (connus sous le nom de sociétés chorégraphiques) étaient chargés d'organiser le carnaval, tant les chars que les contingents, ainsi que les danses diurnes et nocturnes qui avaient lieu tous les jours. Cette question est importante car le pouvoir et l'énorme segmentation sociale entrent ici en jeu. Ces mêmes sociétés avaient supplié et recommandé à leurs invités de se présenter en costumes de carnaval "afin de rétablir les notes sympathiques de nos anciens carnavals" (La Revista de Yucatán, Samedi 1er février).

Manuel Dondé Cámara fonde en 1847 l'Unión, qui regroupe des commerçants de taille moyenne, des professions libérales et des fonctionnaires. Le Liceo, fondé en 1870, regroupe l'élite économique. Ces deux associations rivalisent de luxe et d'ostentation lors des fêtes qu'elles organisent presque chaque nuit de carnaval et qui sont ouvertes non seulement à leurs membres, mais aussi à des invités extérieurs. Les sociétés chorégraphiques métisses apparues pendant le Porfiriato sont Paz y Unión et Recreativa Popular, formées par de riches métis qui tentent de reproduire les sociétés "blanches". Paz y Unión a été fondée en 1887 et était composée d'artisans ; en 1891, après avoir surmonté les différences entre les membres, ils ont créé la Recreativa Popular. L'utilisation du costume métis pour les danses d'anniversaire et de Pâques est obligatoire. Les membres de Paz y Unión ont même organisé un bal en l'honneur de Porfirio Díaz lors de sa visite dans la péninsule en 1906, auquel il a assisté avec tout son entourage (voir Martín Briceño, 2014 : 88-90).

En 1913, il y a La Unión et le Liceo, qui s'est scindé en deux : El Liceo de la 59 et El Liceo de la 62, qui s'adressent aux "plus élégants de notre société" et dont les réunions, se vantent-ils, voient le "champagne" circuler à profusion. En revanche, Paz y Unión et Recreativa Popular revendiquent la présence du métis. Le métis et le métis du Yucatán ont une présence très claire. Chacune de ces sociétés avait ses propres chariots et ses propres itinéraires.

Luis Millet et Ella Fanny (1994) analysent le processus par lequel un groupe de non-Maya (péninsulaires, créoles et métis) a adopté le costume maya et suggèrent que cela était principalement dû au climat, qui "était [et est] très chaud". Comme ils l'expliquent, le hipil a d'abord été confiné à l'environnement familial ; cependant, au milieu du siècle, le hipil est devenu un vêtement de cérémonie. xix Les hommes et les femmes des classes moyennes et supérieures de certains villages et de la ville ont commencé à porter le costume "métis" lors de certaines fêtes ; c'est-à-dire que le hipil maya s'est sophistiqué avec le terno, un costume brodé au point de croix avec un fond caractéristique appelé fustan, accompagné de bijoux en or et du rosaire typique (en filigrane).

Pour Lilian Paz (n.d.), la femme métisse a adapté le terno à la mode européenne afin de se différencier de la femme maya, d'acquérir un statut et de s'afficher publiquement, tout comme la classe supérieure, qui a fini par l'adopter et le légitimer. Millet et Fanny affirment que cela s'est produit après la crise de la "guerre des castes",13 car du point de vue de la bourgeoisie, pour établir de nouvelles alliances, il valait mieux présenter le Yucatán comme métis et éliminer la figure des Mayas. Marisol Domínguez (2017 : 261-262), dans son essai sur le paysage social dans la photographie de Pedro Guerra, porte également son attention sur le métis yucatèque, une partie de la clientèle de Guerra, une partie composée d'Indiens des haciendas et des soi-disant " pacíficos " qui marquaient une différence avec les " rebelles " et s'appelaient eux-mêmes mestizos, comme ceux qui avaient un certain mélange " racial ".

Rappelons que le carnaval est né au cœur d'une société marquée par des divisions de classe et de race, puisqu'il a été installé et développé par des groupes privilégiés dans le centre de Mérida, dans des quartiers où la population maya n'entrait dans les maisons qu'en tant que servante. Ainsi, les métis ont commencé à participer aux fêtes et aux carnavals par dérision, mais, comme l'affirment Millet et Fanny (1994), ce qui avait commencé comme une transgression s'est finalement normalisé. Pendant longtemps, l'utilisation du hipil a été réservée aux femmes mayas et constituait un marqueur de classe et de race qui, lorsqu'il était accepté par les femmes d'autres classes et races dans l'ordre festif, fonctionnait, selon elles, comme "le pont de la réforme sociale".

Bien que la présence du costume traditionnel soit affirmée par les sociétés métisses, comme le dit l'adage, elles sont "ensemble, mais pas mélangées", car les sociétés métisses ne peuvent se rendre dans les sociétés bourgeoises que sur invitation.

Chroniques de carnaval

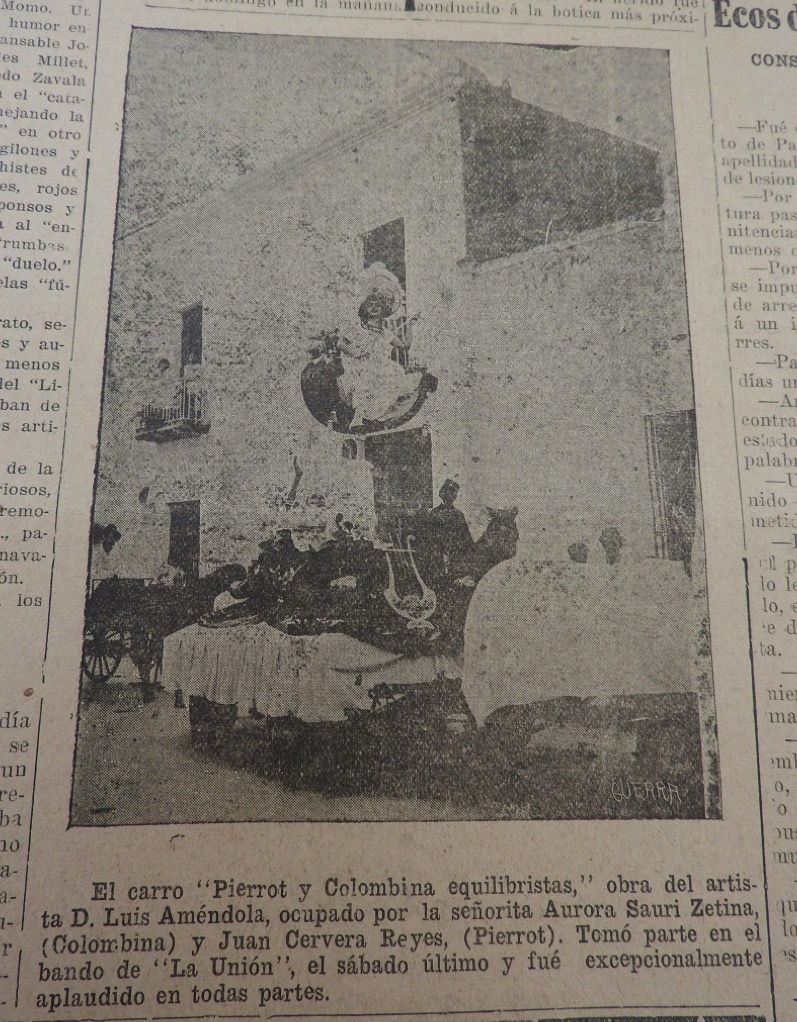

Le carnaval de 1913 s'est déroulé du vendredi 31 janvier au mardi 4 février, comme le rapporte La Revista de Yucatán. Le rayon d'action des derroteros s'étendait de la Plaza de San Juan à la Plaza Grande et de Mejorada à Santiago, le long de la Calle 59, au centre de Mérida. Jusqu'alors lieu de résidence des élites, celles-ci commenceront progressivement à se déplacer vers le nord ; les plus riches iront s'installer sur le Paseo de Montejo nouvellement ouvert. Comme l'a si bien écrit Umberto Eco (1989 : 17), le carnaval moderne "multitudinaire est limité dans l'espace : il est réservé à certains lieux, à certaines rues, ou cadré sur l'écran de télévision".

Pour comprendre la construction sociale de l'espace du carnaval, le texte de Roberto DaMatta (2023), qui travaille sur la manière dont l'espace est délimité par des frontières, est très utile ; il considère également que pour chaque société il existe une "grammaire des espaces et des temporalités". Il y a le temps de la vie quotidienne, dans lequel "les règles normales d'appellation et de travail assurent le maintien de la hiérarchie et des frontières rigides entre les personnes qui représentent ces positions dans le cours de la vie ordinaire, mais dans le '...'".entrudo". [le nom portugais des jours de carnaval] et le carnaval, ces positions peuvent être parfaitement inversées" (2003 : 7). Ce qui est intéressant dans le cas des Yucatèques, c'est que l'espace carnavalesque maintient les différences sociales.

Un autre aspect pertinent est que nous connaissons les noms des personnes présentes sur les chars, du moins ceux que le journaliste de La Revista de Yucatán Nous avons même enregistré certains d'entre eux. Pour ceux qui ne sont pas originaires du Yucatán, il ne s'agira que de noms et de prénoms, mais dans la péninsule, ces attributs ont un poids particulier ; d'autre part, bien que nous n'ayons pas besoin de connaître les noms de ceux qui apparaissent sur plusieurs des photos, en les consignant, nous établissons un lien entre la figure et le nom, faisant ainsi passer de l'anonymat à l'identité un personnage spécifique qui a participé au carnaval.

Plusieurs photographes ont enregistré le carnaval. Pedro Guerra, photographe officiel de la ville, a également couvert le carnaval pour La Magazine du YucatanSa participation est très importante, car une grande collection de ses œuvres subsiste et est conservée par l'Universidad Autónoma de Yucatán.14

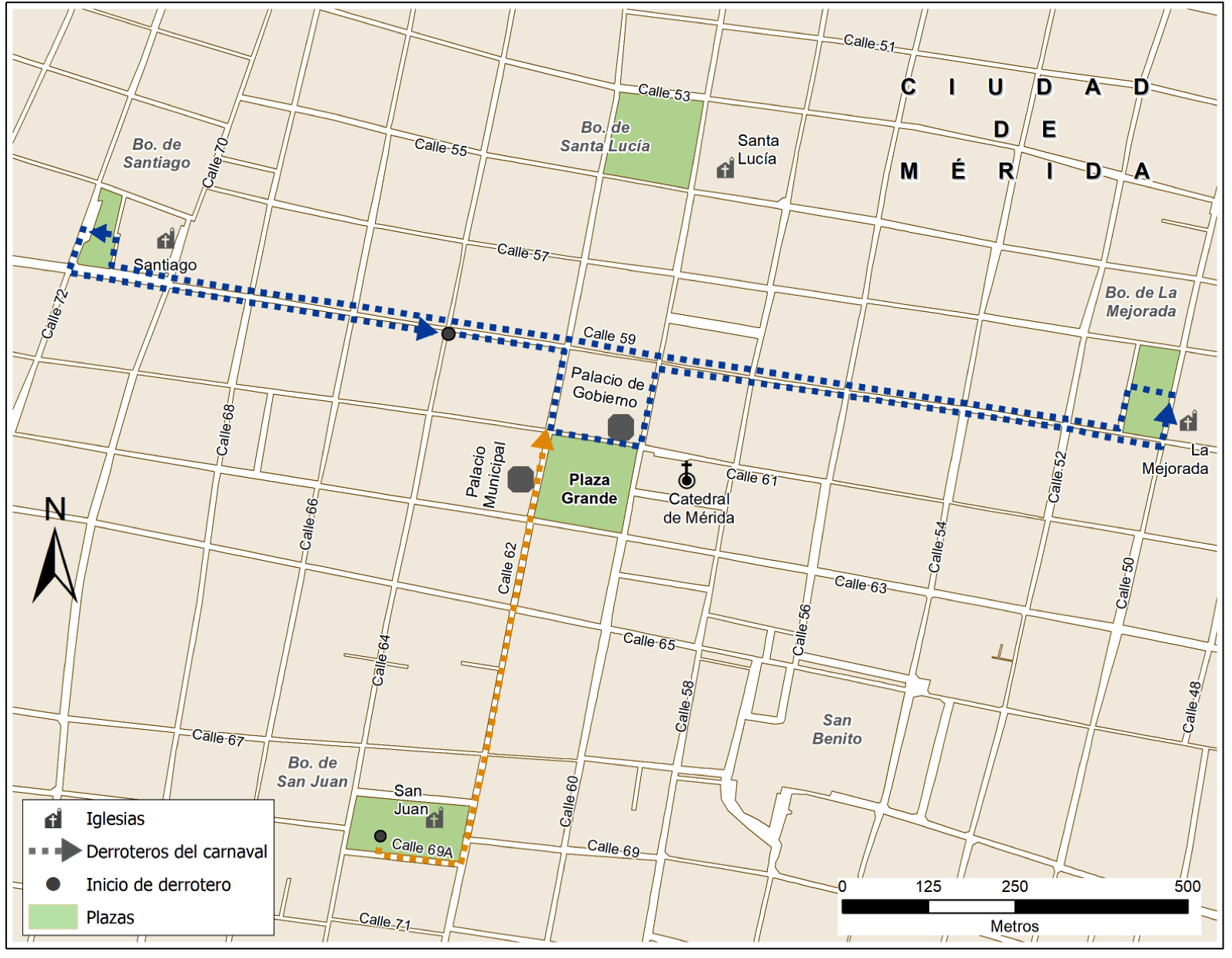

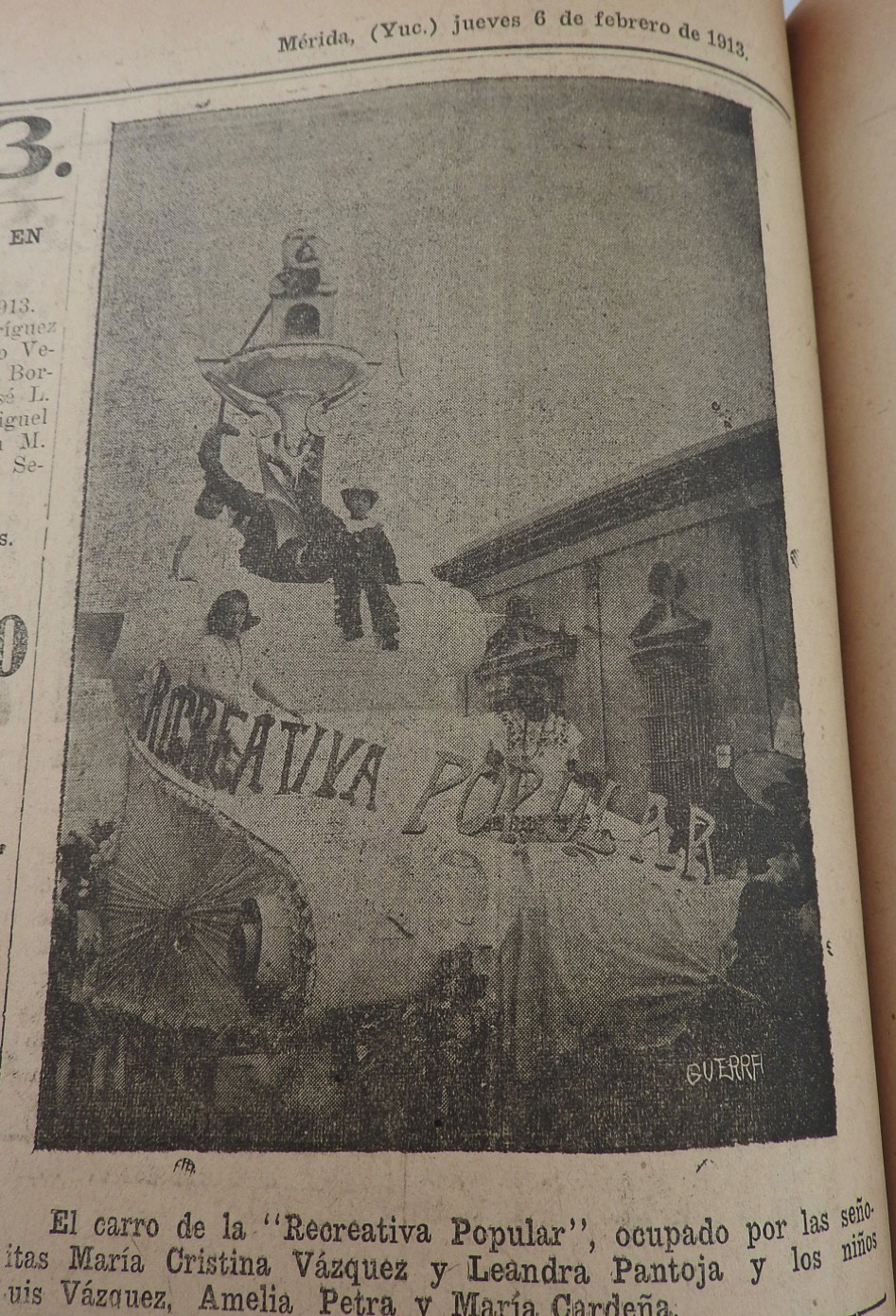

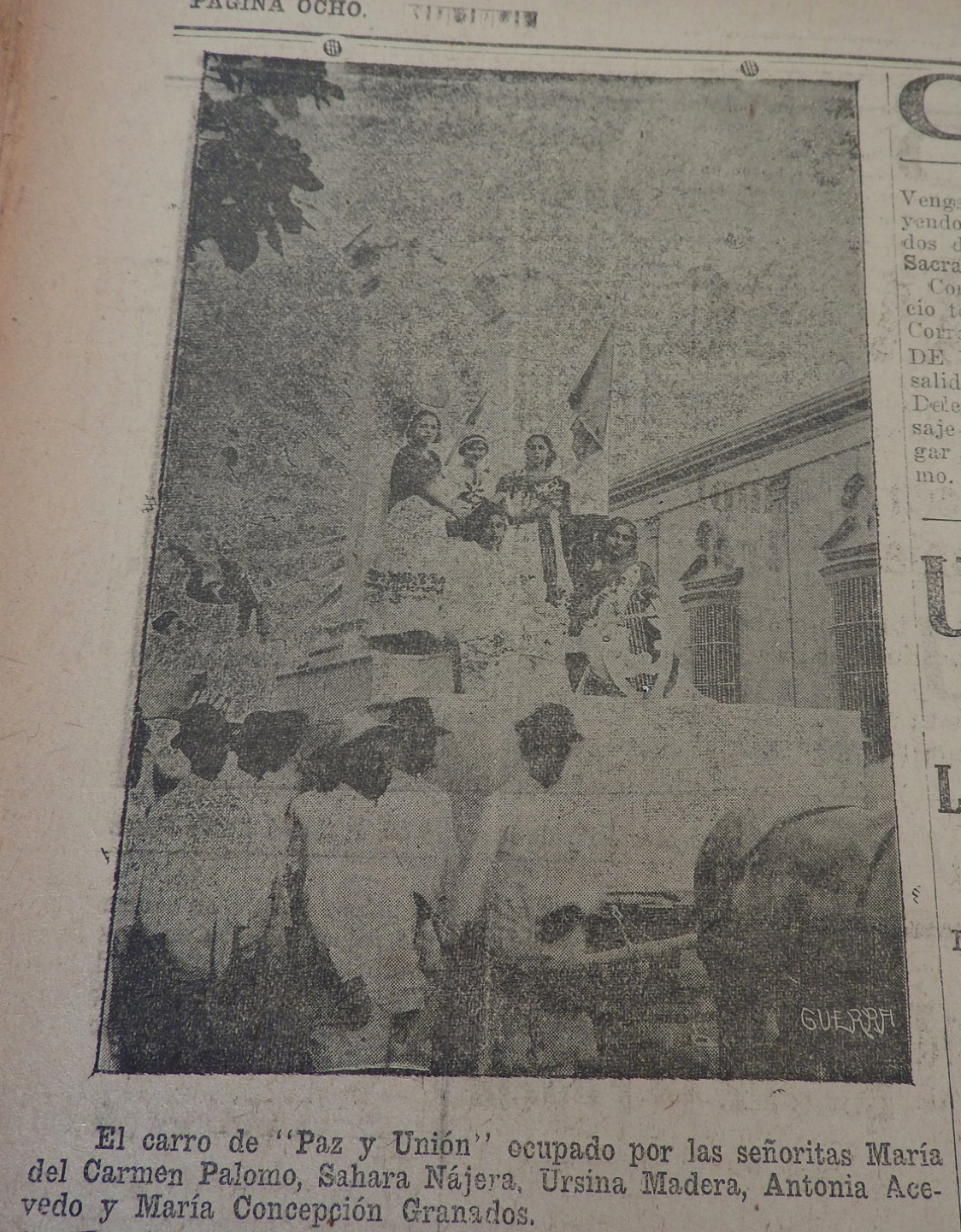

Au moins trois photos publiées dans La Magazine du Yucatan coïncident avec celles de Schirp : Pierrot et Colombina, Paz y Unión et Recreativa Popular. L'accent est mis sur les wagons et leurs protagonistes, bien que dans la photo de Paz y Unión, on puisse également voir des accompagnateurs (voir "Annexe"). La plus grande différence avec les photographies de Guerra est peut-être que ce dernier a été engagé, alors que Schirp les a prises " pour un plaisir purement documentaire ou esthétique, de son plein gré, détaché, en principe, de toute application immédiate " (Kossoy, 2014 : 101).

Les frères Alva étaient également présents à Mérida en 1913 ; ils sont reconnus comme les premiers documentaristes mexicains et, à l'époque, ils projetaient des films au Circo Teatro Yucateco,15 où des films ont été diffusés. Ils ont filmé la dynamique de la ville et ont notamment réalisé un enregistrement de la bataille de fleurs du mardi 4 février, qui aurait été largement diffusé. Malheureusement, le matériel visuel des frères Alva sur les carnavals de Mérida et d'autres thèmes yucatèques n'est plus connu (Aznar, 2006 : 57). Un autre photographe présent à Mérida à cette époque est l'Américain F. M. Steadman,16 qui se trouvait tout près du bureau où travaillait Schirp. Siemens & Halske était situé sur la 61e rue (entre la 46e et la 48e rue) et Steadman demeurait au 467 de la 61e rue.

Le jeudi 30 janvier au soir, le cycle a été inauguré par l'Union Fantasy Party, à laquelle ont participé plus de 200 couples déguisés. La Revista de Yucatán Il a précisé qu'il y avait une grande variété de musique, comme les sevillanas, les malagueñas et les jotas, et il a nommé toutes les dames qui ont exécuté les danses ; il a mentionné que l'orchestre était à l'apogée du carnaval, parce qu'il y avait beaucoup de monde et le "splendide ambigú" qui a été servi.

Le vendredi 31, le Paseo del Corso a débuté à 20h30, organisé par l'association Liceo de Mérida ; il partait de son bâtiment de la 59e rue, numéro 519, allait jusqu'à la 62e rue, puis à la Plaza Grande, Mejorada, Santiago et revenait au point de départ. Les rues étaient éclairées par des lampes à pétrole à fil creux. Le défilé a été ouvert par un groupe de cyclistes, puis poursuivi par la gendarmerie et un carrosse décoré en forme de dais, dans lequel se trouvaient le roi et ses pages, accompagnés de fanfares, de troupes et d'une file interminable de voitures, de charrettes et de bogheis.

Le samedi 1er février à 17h30, dans le parc de San Juan (alors appelé "Velázquez"), le bando de la société chorégraphique La Unión a pris le départ, accompagné de cyclistes, de la gendarmerie à cheval et d'une fanfare de tambours et de clairons. Le premier char lui appartenait, selon la chronique du journal, avec des figures de cygnes, mais il n'y a pas de photo. Il fut suivi par le char de la société Paz y Unión qui, selon la chronique de La Magazine du YucatanIl a également "attiré l'attention par le bon goût employé dans sa construction, ainsi que par sa simplicité", car il représentait le travail et "les beaux-arts" et indiquait le nom de l'auteur et des dames qui le présidaient.17

Deux énormes colonnes corinthiennes carrées sont visibles sur le char. À l'arrière, des figures ressemblent à des lames semi-circulaires, ce qui lui a peut-être donné une tournure, et si l'on prête attention, on peut lire les mots "Paz y Unión" (Paix et Union). Le char était occupé par Mlle María del Carmen Palomo, qui tenait un rameau d'olivier, symbole de la paix, et par Mlle Sahara Nájera, Mlle Ursina Madera, Mlle Antonia Acevedo et Mlle María Concepción Granados, qui portaient le terno. Les trois jeunes filles debout sur le char semblent poser pour le photographe. Elles sont entourées d'un public masculin nombreux (voir "Annexe").

La Recreativa Popular a représenté sur son chariot un griffon mythologique sur un rouleau de papier, portant une coupe dans ses mâchoires (voir "Annexe"). La figure sur papier mat n'est décrite que comme un "chinesco" représentant un bracero. Elle était occupée par les dames María Cristina Vázquez, Leandra Pantoja, habillées en terno, dont les colliers se détachent, et par les enfants Luis Vázquez, Amelia Petra et María Cardeña. Le garçon Luis semble être habillé en cow-boy et la fille Amelia porte une robe blanche. Les métis sont venus pour rester et ont institutionnalisé leur présence annuelle (voir Reyes, 2003 : 104-112).18 Une autre particularité de l'image 3 est que les enfants regardent vers l'appareil photo.

Dans un autre des chars se trouvaient deux jeunes filles vêtues de costumes blancs frettés, faisant peut-être allusion aux Mayas, et sur le drapeau on peut voir les mots "oro" et "mestiza". Malheureusement, il n'y a pas de description de ce char dans le document La Magazine du Yucatan (voir image 5).19

L'Union a parrainé l'un des chars les plus admirés, intitulé "Pierrot et Colombine", qui mettait en scène un funambule japonais et à ses pieds la belle Colombine, tous deux personnages de la commedia dell'arte italienne. D'après La Revista de Yucatán, ce carrosse était l'œuvre de l'artiste don Luis Améndola ; Mlle Aurora Sauri Zetina représentait Colombina et Juan Cervera Reyes représentait Pierrot : "Il a participé au bando de l'Union samedi dernier et a été exceptionnellement applaudi partout". Sur l'image 6 de Schirp, on ne voit pas le visage de Colombina, mais seulement sa silhouette, probablement parce qu'elle a été prise à contre-jour ; elle porte une jupe volumineuse et une ombrelle. Il est possible que Schirp ait été plus intéressé par l'homme conduisant les chevaux et le pied nu qui contraste avec la couleur du sol que par l'impressionnante Colombina.20

La voiture du théâtre Peón Contreras (inauguré en 1908) en l'honneur du poète et dramaturge du même nom, qui représente un théâtre cinématographique, est également visible sur l'image 6. Dans le cadre supérieur sont inscrits les mots "Empresa Cinematográfica" ; en réalité, il y en avait plusieurs, et ce sont eux qui apportaient les films à projeter à Mérida. Sur la scène se trouvaient les dames Rosita Briceño et María Peón Ongay ; comme spectatrices, les dames Adriana Cardós, Edelvina Briceño et María Asencio, et comme manipulatrices, les dames María Trujeque et Eila Evangelina Férraez (La Magazine du Yucatan2 février 1913).

Schirp a pris une photo de la charrette de la quincaillerie Crasemann, connue sous le nom de El Candado, comme l'indique la publicité, fondée en 1869 et dont le propriétaire était l'Allemand Félix Faller. Sur la charrette se trouvaient, élégamment vêtues et portant - selon la chronique - les attributs du travail, les dames María del Carmen López et Generosa Trujillo. On peut voir un homme maya habillé en costume "traditionnel", pieds nus, tirant les chevaux, et derrière lui plusieurs personnes avec leurs parasols.21

Daniel Fabre (1992 : 98-102) note qu'au carnaval de Paris, les chars de patronage des grandes surfaces commerciales sont apparus au début du 20e siècle. xxCette pratique s'est étendue aux autres carnavals. Le Yucatán ne fit pas exception : des voitures sponsorisées par la quincaillerie Craseman, la Gran Fábrica Yucateca de Chocolates, la Casa Comercial El Gallito, Bicicletas Premier, le Mundo Elegante, la Nueva Droguería y Miscelánea de la calle 60 et l'Oakland Chemical Company défilèrent. La chronique décrit également que plusieurs voitures et charrettes grotesques ont participé, parmi les plus frappantes, celle qui portait une pancarte avec le titre suivant : "Tres bobos que se divierten a su modo", et celle de la Fábrica de Cigarros la Paz, avec une mauviette géante.

Un autre char portait le célèbre Chanteclaire estudiantine, qui avait fait ses débuts à la société de l'Union le premier jour des festivités et était composé d'hommes et de femmes. De tous les chars qui ont défilé, c'est celui qui rappelait le plus les anciens carnavals, dans lesquels le coq avait une place importante. Caro Baroja (2006 : 77-94) a souligné la présence de cet animal dans les festivités. Dans les carnavals de certaines villes espagnoles, il était très courant de le voir, soit pendu et ensuite mangé, car les coqs, étant lubriques et représentant la luxure, devaient être sacrifiés pour le Carême. Il note également qu'en général, le coq est "une sorte de symbole de la vie, l'expulseur de la mort, des mauvais esprits, des diables, des sorcières, etc." (2006 : 92). Ce n'est pas non plus un hasard s'ils se sont tous déguisés en chanteclaireLe magasin annonçait qu'il en avait reçu plusieurs.22

Le char de l'orchestre Chanteclaire représente la partie la plus traditionnelle et la plus symbolique du carnaval, car ils sont tous déguisés en coqs. Dans l'image 9, on voit mieux deux des membres de l'orchestre et, une fois de plus, la personne habillée en blanc avec un tablier rayé (probablement le serveur) est frappante, regardant l'appareil photo dans un geste qui montre qu'il n'est pas convaincu de le faire.23

Le samedi 1er février, vers 20 h 30, les gens se sont à nouveau rassemblés dans la 59e rue, "abondamment illuminée", pour lancer la bataille de fleurs, de confettis et de serpentins du Liceo de Mérida. Ensuite, chaque société a organisé des fêtes somptueuses dans ses salles. La Paz y Unión est décrite comme suit : "Dans les élégants salons de cette populaire et agréable société ouvrière, décorés avec simplicité, mais avec une splendeur de bon goût, l'assistance était également très nombreuse" (La Revista de Yucatán(Dimanche, 2 février 1913 : 9).

Le dimanche matin, la bataille de fleurs de l'Union s'est déroulée sur la 64e rue, de 9h00 à 12h00, avec les mêmes chars et fanfares que la veille. L'Union elle-même a invité le créateur du char "Pierrot et Colombina" et ses membres à une soirée de gala. déjeuner-champagne pour les féliciter. Le succès de ce char fut tel qu'il fut également invité à leur bataille de fleurs qui eut lieu le lundi 3 au matin au Lyceum sur la 62e rue. Le lundi après-midi, quelque 500 enfants défilèrent également dans les halls de l'Union à l'occasion de la fête des enfants.

Il est intéressant de noter que les groupes de "Xtoles", "negritos", "cintas", "palitos" et "murguistas" allaient de maison en maison pour exécuter leurs danses. Rosado Vega (1947 : 98) indique que "ces groupes, qu'ils portent ou non des masques, arboraient les costumes les plus pittoresques, en particulier le costume métis, avec des zarandejas et des ornements exotiques". Dans l'après-midi, comme c'était la coutume depuis longtemps, les défilés du soir se réduisaient à un long défilé de voitures et aux cinq danses traditionnelles du soir. Il convient de mentionner que les voitures pouvaient être louées : une publicité indiquait que la location d'une voiture coûtait quatre-vingts pesos pour quatre jours ; à titre d'exemple et de comparaison, un chargement de maïs (près de cent kilos) coûtait trois pesos.24 Miguel Güémez (2021) mentionne que dans la Mayan Calepino de Motul, un dictionnaire écrit à l'époque coloniale, mentionne une danse préhispanique appelée le ix-tooli, qui est passé en espagnol sous le nom de X'toles, "baile de los indios moharraches", c'est-à-dire de ceux qui se déguisent, et c'est seulement là qu'a eu lieu l'inversion des hommes habillés en femmes. Aujourd'hui, dans les carnavals d'autres municipalités du Yucatán, on trouve encore des troupes de X'toles ; celles de Mérida ont disparu. Cependant, aucun photographe ne les a prises en photo cette année 1913.

Un fait particulier est la visite de courtoisie que certains membres de l'Union ont rendue aux sociétés populaires Paz y Unión et Recreativa Popular pour les remercier de leur soutien pendant le carnaval. Ce geste illustre clairement les relations cordiales, ainsi que les frontières qui les séparent. Il y a une frontière qui sépare les uns des autres ; bien que nous ne la voyions pas, nous savons qu'elle existe.

Il est frappant de constater que La Magazine du Yucatan Il décrit, d'une part, les réunions de l'Union et des lycées et, d'autre part, "les sociétés populaires". Les premières sont décrites comme "splendides" et "exceptionnellement bien fréquentées par les membres les plus élégants de notre société", et un "ambigú" "splendide et délicat" est servi. En ce qui concerne les "deux sociétés populaires et agréables de travailleurs", il mentionne que "les plus belles et les plus beaux métis de Mérida" ont défilé.

Plusieurs groupes musicaux ont animé les soirées dansantes, notamment La Murga Criolla, la Musique de l'État, les groupes d'étudiants de Chanteclair (déjà mentionnés), l'Union et les Murguistas, l'orchestre de Maestro Mangas, la Musique militaire du 16e bataillon fédéral dirigée par Geronimo Flores, l'orchestre d'Everardo Concha, ainsi que l'orchestre d'Agustin Pons Capetillo. La bonne musique faisait partie de l'ambiance. L'un de ces groupes a défilé sans que nous puissions l'identifier.25

Compte tenu de la concurrence entre les lycées, il y a eu deux batailles de fleurs, l'une pour le 62e et l'autre pour le 59e. Le mardi, dernier jour des festivités, c'était au tour de la bataille de fleurs du Liceo de Mérida de la 62e, qui s'est déroulée à huit heures du matin. La chronique de La Magazine Mérida L'événement n'a pas été inutile, puisqu'il est mentionné qu'il a été bien suivi "par des personnes de toutes les classes sociales", avec 147 charrettes et 21 automobiles défilant "par des dames élégantes de notre société" (voir photo 11).26 La Musique Militaire du 16ème Bataillon Fédéral, dirigée par Don Gerónimo Flores, s'est rassemblée aux portes du Liceo ; à l'intérieur du bâtiment, une comparsa et un concert des murguistas criollos ont été mis en place. Nous connaissons les noms des membres du conseil d'administration : Don Fernando Cervera García Rejón, Don Federico Escalante, Don Perfecto Villamil Castillo, Don Elías Espinosa et Don Donaciano Ponce, qui, avec une "profusion de galanterie", a offert aux dames "un succulent déjeunerbière glacée et champagne". Il ne s'agit pas seulement de noms, mais de patronymes connus et reconnus par la société locale.

Ensuite, tous les invités se sont rendus à la Casa Quinta O'Horán, propriété de Don Eulalio Casares, alias Don Boxol, où un pique-nique a été organisé, "un déjeuner à la mode yucatèque arrosé de bons vins". La particularité est que toutes les personnes qui s'étaient rassemblées à l'extérieur de la quinta pour regarder le spectacle ont également été servies à manger, mais bien sûr à l'extérieur. Cette remarque me ramène à l'analyse de Roberto DaMatta (2023) sur les espaces et les divisions par sexe et par âge, à laquelle on peut ajouter ici la variable de la catégorie sociale, comme lors du carnaval : les pauvres participaient, mais à l'extérieur. L'auteur (2023 : 15) mentionne que la maison a ses espaces de rue, qui agissent comme un pont entre l'intérieur et l'extérieur, un bref clin d'œil d'union entre les deux mondes.

Comme de coutume, la fête s'est terminée par un bal dans les salles du Lyceum. A neuf heures du soir, la traditionnelle mascarade de "l'enterrement de Juan Carnaval" est partie du Lyceum de la 59ème rue ; l'événement a été accompagné de blagues de toutes les couleurs, de responsos et d'une charanga. C'est la fin du cycle.

Il s'agit d'un carnaval des élites, dans lequel l'ordre de la société est reproduit tel quel, avec ses énormes différences sociales maintenues en permanence entre les trois sociétés supérieures et les deux sociétés "inférieures". Dans ce carnaval, il n'y a pas d'inversion, ou du moins les photos ne la montrent pas ; bien que les X'toles soient mentionnés, nous ne savons pas exactement qui ils étaient. Il n'y a pas eu d'hommes habillés en femmes ou de Mayas habillés en "blancs", ni l'inverse, chacun a pris sa place.

Plusieurs photos du public ne montrent que des hommes ou des garçons, dont les vêtements suggèrent qu'ils appartenaient à des classes sociales différentes. Des femmes étaient également présentes, mais les photos les montrent à peine. La photo 12 montre l'arrière d'un char qui traverse l'une des arches historiques de Mérida, où une énorme bouteille est attachée à une étiquette sur laquelle on peut distinguer les lettres cb (peut-être Carta Blanca). En bas à droite se trouvent trois assistants : deux dames assises en blanc et un petit garçon sur une chaise en bois.27

Ces jours de liesse ont été suivis de jours politiques compliqués car, sans aucun doute, l'événement qui a le plus affecté le Yucatán, et le Mexique en général, a été la décennie tragique, le coup d'État militaire contre Francisco I. Madero et José María Pino Suárez qui a eu lieu du 9 au 18 février 1913 et s'est terminé par sa mort le 22. Il est loin le temps où, en 1911, ils faisaient campagne dans le Yucatán en se vantant de leur force politique.

Remarques finales

L'année 1913 a été unique et marquée par la violence et l'instabilité politique au Mexique. Cependant, au Yucatan, l'un des endroits les plus prospères du monde à l'époque, un Allemand nommé Wilhem Schirp nous a laissé en héritage divers événements, lieux, personnes et maisons qu'il considérait comme précieux. Grâce à lui et au zèle de sa famille, nous avons aujourd'hui une idée visuelle de ce qu'était le Yucatan à cette époque. Pour un même événement, il y avait des points de vue différents et celui de Schirp était celui de l'étranger qui, cette année-là, avait décidé de documenter par ses photos un événement aussi important dans la vie de la ville et avait capturé des détails qui, pour les habitants, étaient si normaux qu'ils passaient inaperçus. Ses photos étaient destinées à un usage privé, un souvenir capturé dans son album, devenu un lieu de mémoire, une évocation de lieux du Yucatán et d'événements qui, bien que documentés par d'autres pour un usage public (La Revista de Yucatán et le photographe Pedro Guerra), prennent des significations différentes avec des regards et des approches photographiques différents, ou du moins c'est ce qu'ils ont voulu montrer.

Nous partons de l'idée que le carnaval de Mérida au début du siècle xx était un événement organisé par les élites pour montrer la richesse de la ville, avec une vocation populaire, puisque la présence de chars "métis" a été normalisée, ce qui a été réaffirmé au fil des ans. Aujourd'hui, il existe un jour spécifique pour montrer les "ternos", le "lundi régional". Cependant, le regard étranger de Schirp a su très bien saisir en quelques photos l'énorme contradiction que la société yucatèque a vécue au milieu de tant de luxe et d'exubérance : l'autre population sur laquelle le fardeau est tombé, les Mayas, les serveurs, tout le personnel de soutien, qui portait des chaussures et qui n'en portait pas, qui était le protagoniste et qui se contentait d'observer. Les différences sociales étaient là, vivant côte à côte.

Le carnaval est aussi un événement de la mémoire collective car il n'est pas un Méridien qui n'en ait une interprétation. C'est aussi un marqueur de l'époque historique, car en 1913, les élites étaient désireuses de montrer leur richesse : voitures, costumes et belles femmes défilaient dans les rues entre les mains de quelques-uns, tandis que beaucoup d'autres ne pouvaient que regarder.

Le carnaval de Mérida a commencé à prendre de l'ampleur à un moment donné, lorsque le parcours a été étendu au Paseo de Montejo, avenue paradigmatique de la ville et vitrine de l'ostentation et de la richesse de l'époque du henequen. Cependant, en 2014, la nouvelle élite commerciale et d'affaires, contrairement à l'ancienne, a dédaigné le carnaval et l'a déplacé dans la périphérie de Mérida, où il a pris un caractère totalement populaire, bien loin des aspirations de la société centenaire.

Annexe

Bibliographie

Araujo Moura, Milton (2009). “A fotografía numa pesquisa sobre a história do Carnaval de Salvador”, Dominios da Imagem, Londrina, v. iii, núm. 5, noviembre, pp. 109-122.

Betancourt Pérez, Antonio y José Luis Sierra Villarreal (1989). Yucatán, una historia compartida. México: sep/Instituto Mora/Gobierno del Estado de Yucatán.

Bourdieu, Pierre (1998). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Ma. del Carmen Ruiz de Elvira (trad.). Madrid: Taurus.

Canto Mayén, Emiliano (2016). “Guía para el estudio de la colección digital Schirp (1893-1998)”, manuscrito. Ciudad de México. Recuperado de: (99+) Guía para el estudio de la colección digital Schirp.

Caro Baroja, Julio (2006). El carnaval: análisis histórico-cultural. Madrid: Alianza.

Concha Vargas, Waldemaro, José Humberto Fuentes Gómez y Diana María Magnolia Rosado Lugo (2010). Fotógrafos, imágenes y sociedad en Yucatán: 1841-1900. Mérida: Ediciones de la Universidad Autónoma de Yucatán.

DaMatta, Roberto (2023). “Espacio. Casa, calle y otro mundo: el caso de Brasil”, Papeles del ceic, núm. 2.

Domínguez, Marisol (2017). “El paisaje social”, en José Antonio Rodríguez y Alberto Tovalín Ahumada. Fotografía Artística Guerra. Yucatán, México. México: Cámara de Diputados, lxiii Legislatura/Fototeca Pedro Guerra, pp. 253-267.

Duran-Merk, Alma (2015a). “Imaginando el progreso: la empresa eléctrica Siemens & Halske en Mérida, Yucatán, México”, Istmo. Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales Centroamericanos, núms. 27-28.

— (2015b). In Our Sphere of Life. Dimensions of Social Incorporation in a Stratified Society. The Case of the German-Speaking Immigrants in Yucatan and their Descendants, 1876-1914. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.

Eco, Umberto (1989). “Los marcos de la libertad cómica”, en Umberto Eco, V. Ivanov y Mónica Rector (eds.). Carnaval. México: Fondo de Cultura Económica.

Fabre, Daniel (1992). Carnaval ou la fête à l’envers. París: Gallimard.

Güémez, Miguel (12 de octubre de 2021). “De la danza ritual a la vaquería (y ii)”, Novedades Yucatán. https://sipse.com/novedades-yucatan/opinion/columna-miguel-guemez-pineda-yucatequismos-410454.html#google_vignette

Kossoy, Boris (2014). Lo efímero y lo perpetuo en la imagen fotográfica. Luis Parés (trad.). Madrid: Cátedra.

Halbwachs, Maurice (2004). La memoria colectiva. Inés Sancho-Arroyo (trad.). Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Le Roy Ladurie, Emmanuel (1994). El carnaval de Romans: De la candelaria al miércoles de ceniza, 1579-1580. Ana García Bergua (trad.). México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

Martín Briceño, Enrique (2014). “Yo bailé con don Porfirio: sociedades coreográficas y luchas simbólicas en Mérida, 1876-1916”, en Enrique Martín Briceño. Allí canta el ave. Ensayos sobre música yucateca. Mérida: Gobierno del Estado de Yucatán/Secretaría de la Cultura y las Artes/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 84-107.

Millet Cámara, Luis y Ella F. Quintal (1994). “Traje regional e identidad”, inj. Semilla de Maíz, vol. 8, pp. 25-34.

Miranda Ojeda, Pedro (2004). Diversiones públicas y privadas. Cambios y permanencias lúdicas en la ciudad de Mérida, Yucatán, 1822-1910. Hannover: Verlag für Ethnologie (Estudios Mesoamericanos, serie Tesis 2).

Mraz, John, (2007). “¿Fotohistoria o historia gráfica? El pasado mexicano en fotografía”, Cuicuilco, vol. 14 (41), septiembre-diciembre, pp. 11-41.

Moriconi, Ubaldo (1902). Da Genova ai deserto dei mayas, Ricordi d’un viaggio commerciale. Bérgamo: Istituto d’Arti Grafiche.

Newhall, Beaumont (2002). Historia de la fotografía. Homero Alsina Thevenet (trad.). Barcelona: Gustavo Gili.

Paz Ávila, Lilian (s.f). “La moda europea y su influencia sobre el terno yucateco durante el siglo xix”, Yucatán, identidad y cultura maya https://www.mayas.uady.mx/articulos/terno.html#_ftnref3

Peniche, Piedad (2010). La historia secreta de la hacienda henequenera de Yucatán: deudas, migración y resistencia maya (1879-1915). Mérida: Instituto de Cultura de Yucatán.

Perigny, Maurice de (2015). En courant le monde (1901-1906). Introducción y notas Albert-André Genel. París: Ginkgo Éditeur, pp. 127-131.

Pratt, Joan (1993). “El carnaval y sus rituales: algunas lecturas antropológicas”, Temas de Antropología Aragonesa, núm. 4, pp. 278-296.

Ramírez Aznar, Luis (2006). “De cómo se hizo cine en Yucatán”, Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, núm. 243, pp. 56-67.

Reyes Domínguez, Guadalupe (2003). Carnaval en Mérida. Fiesta, espectáculo y ritual. Mérida: inah/uady.

Rodríguez, José Antonio y Alberto Tovalín Ahumada (2017). Fotografía Artística Guerra. Yucatán, México. México: Cámara de Diputados, lxiii Legislatura/Fototeca Pedro Guerra.

Rosado Vega, Luis (1947). “Los carnavales”, en Lo que ya pasó y aún vive. Entraña yucateca. México: Cultura, pp. 89-120.

Salazar, Álvaro (1913). Yucatán. Artículos amenos acerca de su historia, leyendas, usos y costumbres, evolución social, etc. Mérida: s.e.

San Juan, Héctor (09 de julio 2022). “Entrevista a Gil-Manuel Hernández en torno al libro La gran Fira de Valencia (1871-2021)”, La Vanguardia, La historia de la gran fiesta que ideó la burguesía para presumir y mostrar la Valencia moderna (lavanguardia.com)

Shirp y Milke, Juan Edwin Arthur (2017). Memorias de un sancosmeco. Selección, revisión de textos y comentarios Alma Durán-Merk y Laura Machuca. Mérida: Compañía Editorial de la Península.

Uresti, Silvestre (2022). “Carnaval de Mérida, Yucatán, 1850-1940. Una tradición que lucha contra su elitismo”, Península, vol. xvii, núm. 1, enero-junio, pp. 9-33.

Archives et bibliothèques

Archivo General de la Nación, México

Ayuntamiento de Mérida

Biblioteca de la Universidad de Augsburgo (bua)

Colección fotográfica Schirp-Milke (cfsm)

Centro de Investigación Histórica y Literaria de Yucatán (caihly)

Actas del Cabildo de Mérida

La Revista de Yucatán. Mérida: 1-6 de febrero de 1913.

Filmographie

Carnavales y comparsas tradicionales de Yucatán (2 de enero de 2011). Carnavales y comparsas tradicionales de Yucatán. Compañía de Danza Folclórica Kaambal. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=ncXuou8Kfoo, consultado el 2 de febrero de 2025.

Laura Machuca Gallegos est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en histoire de la faculté de philosophie et de lettres de l'université de unam Elle est titulaire d'un doctorat en études latino-américaines, avec une spécialisation en histoire, de l'université de Toulouse le Mirail, en France. Elle est professeur titulaire à l'Université de Toulouse le Mirail. ciesasIl vit dans la Unidad Peninsular, à Mérida, dans le Yucatán. Il s'intéresse à l'histoire coloniale et à l'histoire du début du XXe siècle. xix pour les régions de Oaxaca et du Yucatán, sur lesquelles il a publié plusieurs articles et ouvrages, parmi lesquels Pouvoir et gestion au sein du conseil municipal de Mérida, 1785-1835 (2017) y Les subdélégués au Yucatán. Sphères d'action politique et aspirations sociales dans l'intendance, 1786-1821. (2023). Membre du système national des chercheurs ii.

Image 4. bua-cfsmDeux photos de chars du carnaval de Mérida en 1913", Schirp-01-035. http://digital.bib-bvb.de/webclient/DeliveryManager?custom_att_2=simple_viewer&pid=13305803

Voir l'annexe de l'image de Guerra pour voir Colombina dans toute sa splendeur. Nous disposons d'une autre photographie prise par Pedro Guerra, qui montre plus de détails sur le flotteur et Colombina (La Revista de Yucatán(jeudi 6 février 1913).