Amare : un regard sur la migration dans la Costa Chica de Oaxaca d'un point de vue ethno-fictionnel

- Ana Isabel León Fernández

- ― voir biodata

Amare : un regard sur la migration dans la Costa Chica de Oaxaca d'un point de vue ethno-fictionnel

Réception : 17 octobre 2024

Acceptation : 29 mars 2025

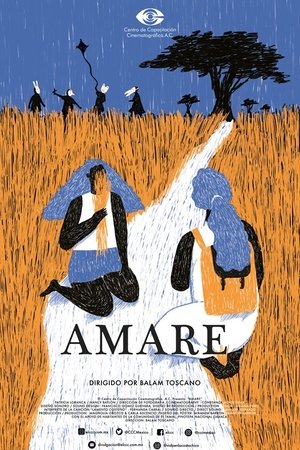

Amare

Balam Toscano2024 Centro de Capacitación Cinematográfica A.C., Mexique.

Amare (2024) est un court métrage de fiction du cinéaste afro-mexicain, originaire de la côte de Oaxaca, Balam Benjamín Nieto Toscano, connu pour des œuvres telles que Romina et Ivan (2021) y Mutsk Wuäjxtë’ (Pequeños zorros) (2024). Récemment, Amare a été sélectionné pour la 28e édition du Festival international du film de Guanajuato.

Son premier film Soy Yuyé vient de terminer la phase de post-production, et nous pourrons donc bientôt l'apprécier sur les écrans. Actuellement, le cinéaste travaille sur un nouveau film de fiction sur la vie de sept adolescentes afro-costariciennes qui montreront leurs aspirations et leurs défis dans un territoire marqué par le machisme et le carnaval.1 Toscano est diplômé en cinématographie du Centro de Capacitación Cinematográfica (ccc) et a reçu plusieurs prix et soutiens.2

Cette étude se concentre sur l'importance du cinéma d'ethnofiction, réalisé au sein des communautés.3 de rendre visibles les questions et les problèmes qui les concernent, tels que, dans le cas présent, la migration vers les États-Unis. Mon intention, en reconnaissant Amare (2024) en tant qu'œuvre d'ethnofiction est d'inviter le public à voir le film à partir des différentes sensibilités offertes par cette œuvre qui navigue entre les lignes fines du documentaire et de la fiction, nous rapprochant d'une des réalités des communautés afro-descendantes de la côte d'Oaxaca.

Sans trop dévoiler l'intrigue, puisque le film commence tout juste son parcours d'exposition, le film raconte une histoire sur les femmes, l'art, la migration et les sentiments, racontée depuis la communauté d'El Tamal, Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. Le personnage principal est Amare, une femme d'une communauté côtière d'Oaxaca ; les personnages sont principalement des femmes, puisque la co-protagoniste est sa sœur Cielo, suivie de sa mère et de son père, qui est la figure sur laquelle l'histoire est basée, mais qui n'est pas le personnage principal. L'enfance est également présente dans le film.

Le réalisateur ouvre et ferme le film de manière arrondie, en récupérant des témoignages réels, d'abord du point de vue d'une mère et, à la fin, du point de vue d'une femme migrante. Dans l'histoire, nous voyons Cielo, professeur de dessin, qui travaille avec enthousiasme avec ses élèves. Plus tard, nous découvrons le conflit de l'histoire : le père de Cielo est très malade et demande à voir quelqu'un ; Cielo répond qu'il n'est pas encore arrivé parce qu'il est loin. Après la mort brutale du père, la protagoniste de l'histoire, Amare, arrive dans la communauté. Son arrivée provoque beaucoup de surprise, d'excitation et de mouvement parmi les villageois.

C'est après l'arrivée d'Amare que les thèmes qui concernent les personnages sont développés à travers les conversations entre les sœurs. Le point névralgique que Toscano présente est la migration constante des habitants des villes de la Costa Chica vers les Etats-Unis, principalement. Bien que dans le film les motifs soient apparemment économiques, en réalité les déplacements peuvent avoir d'autres types de circonstances atténuantes : persécution due à la violence, stigmates sociaux ou ethniques.

Le film Amare a plusieurs vertus à différents niveaux que je voudrais mentionner afin de proposer quelques pistes de réflexion aux spectateurs, dans le but de collaborer aux discussions et explorations qui suivront le visionnage. Tout d'abord, il faut souligner l'appartenance culturelle du cinéaste Balam Toscano, qui parvient à refléter, avec un regard d'initié, non seulement les caractéristiques paysagères de ces villages grâce aux superbes plans d'ensemble qu'il nous offre, mais aussi l'argot, les coutumes quotidiennes, les rites et une sorte d'expérience esthétique de la vie de la Costa Chiquense.

Le film a été tourné dans la communauté d'El Tamal, Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, une communauté afro-mexicaine d'environ 233 habitants. Les acteurs du film ne sont pas des acteurs et actrices professionnels, mais des personnes de la communauté elle-même qui, selon les termes du réalisateur, ont joué leur propre rôle. Ainsi, le récit de Amare possède une authenticité qui lui confère une touche anthropologique qui peut l'inscrire dans le genre de l'ethnofiction.

AmareLe film, dès la première image, surprend les yeux de ceux qui sont habitués aux films tournés avec des équipements numériques. Tourné avec une caméra 35 mm, il offre un autre aspect à l'écran, doté d'une beauté typique du format analogique. La décision du réalisateur de tourner en 35 mm peut également être interprétée comme une sorte de résistance aux exigences technologiques de la production cinématographique contemporaine. Il suffit d'imaginer le travail nécessaire pour transporter et entretenir les bobines de film sur les lieux de tournage de la Costa Chica, car les conditions climatiques sont chaudes et les distances très longues.

Je pense qu'il est également pertinent de prendre en compte le manque d'accès des peuples afro-mexicains à ce type de matériel cinématographique. Dans un présent plus optimiste, il semble que de plus en plus de jeunes qui s'assument comme afro-descendants soient encouragés à prendre une caméra et à raconter leurs propres histoires, bien que le format numérique soit celui qui prévaut dans les œuvres audiovisuelles. Ainsi, tourner un film 35 mm aujourd'hui peut être considéré comme une réparation symbolique pour ces histoires dignes et bien racontées qui n'ont jamais été enregistrées pendant des décennies, en raison des inégalités structurelles subies par les peuples afro-mexicains.

Balam Benjamín Toscano est l'un des rares jeunes de sa communauté à avoir réussi à émigrer à Mexico pour poursuivre des études supérieures. Ce fait peut sembler anodin, mais il ne l'est pas pour le cinéma afro-mexicain, car peu de personnes issues des communautés afro-descendantes du Mexique parviennent à s'impliquer et à s'épanouir dans un domaine du circuit cinématographique. La faible présence de personnes issues de ces territoires est essentiellement due à des facteurs structurels : principalement le retard économique qui a rendu difficile l'achèvement des études secondaires et l'inscription à une formation cinématographique.

Bien que Toscano ait toujours eu une certaine sensibilité pour la photographie, il considère que le moment clé de sa carrière de cinéaste audiovisuel s'est produit en 2016, lorsqu'il a participé à "Ambulante más allá".4 Dans un entretien personnel, il explique que cette expérience lui a permis d'apprendre, de manière embryonnaire, à diriger et à photographier, mais surtout à "regarder" avec plus de sensibilité ce qu'il voulait raconter. Le cinéaste costaricien souligne également que la plupart de ses histoires sont basées sur l'afro-descendance et que celle-ci est perçue dans les films sous différentes "couches", allant des plus évidentes, telles que le phénotype des personnes, à d'autres couches plus profondes telles que les questions socioculturelles ou politiques.5

De mon point de vue, je considère que Amare une œuvre d'ethnofiction, car rappelons que, d'une part, l'ethnographie se préoccupe d'examiner et d'enregistrer des questions socioculturelles spécifiques et/ou concrètes des peuples. Dans le domaine audiovisuel, Paul Henley (2001) souligne que le film ethnographique a été un outil pour l'anthropologie qui, bien que née de la même discipline, s'est renforcée à partir des années 1980, lorsque les tournures interprétatives ont commencé à fleurir. En d'autres termes, le lien entre le paradigme interprétatif et la capacité du film ethnographique à montrer "le particulier" des cultures est renforcé (Henley, 2001 : 25). Bien que le film ethnographique soit étroitement lié au travail anthropologique, et que dans ce cas nous ne parlons pas d'un travail purement ethnographique mais cinématographique, je souligne la capacité du film à montrer une réalité avec ses particularités sociales, culturelles et territoriales, ainsi que la figure du réalisateur Balam Toscano qui, étant originaire du lieu, "remplace" la figure de l'anthropologue, qui aurait besoin de faire du travail de terrain pour réaliser des films ethnographiques.

La composante imaginative de l'œuvre qui en fait une ethno-fiction peut être rattachée au cinéma inauguré par Jean Rouch et au courant de l'ethno-fiction. cinéma-verité. Les films de Rouch ont réussi à remettre en question les limites de la place de la caméra au sein des communautés, ainsi que les lignes entre la réalité et la fiction, en présentant des histoires fictives, mais avec des autochtones des villages reflétant leurs désirs, leurs envies et leurs subjectivités dans les films (Salvetti, 2012).

Amare Il dialogue également avec d'autres films dont les réalisateurs ont osé défier la frontière symbolique entre le documentaire (en tant que paradigme du "réel" au cinéma) et la fiction. Bien qu'il me semble que le débat sur la division inexistante entre les deux genres est une discussion qui a déjà été dépassée et je considère que Amare relève plutôt de l'ethnofiction, Je voudrais revenir sur l'un des cas les plus marquants de la généalogie du genre docufiction.6 afin d'élargir le tableau.

C'est dans l'art vidéo que sont apparues les premières tentatives de réaliser des films qui mêlent la fiction à la réalité quotidienne des gens. C'est le cas de Sarah Minter, pionnière de l'art vidéo au Mexique dans les années 1980. Dans les années 1980, la croissance du district fédéral de l'époque et la pauvreté de ses bidonvilles sont devenues tangibles. C'est à cette époque que sont nées dans les périphéries les bandes de jeunes, souvent composées de jeunes issus des peuples indigènes et de familles paysannes appauvries. Le groupe le plus stéréotypé, en raison de son effronterie, était celui des punks. C'est dans ce contexte que Minter s'est aventuré dans une expérimentation mêlant documentaire et fiction, dans ses œuvres Personne n'est innocent (1985) y Punk soul (1991). Sa tentative était un récit personnel encadré dans un langage audiovisuel ; il espérait une complicité ludique avec les acteurs et donner un caractère indépendant à sa production (Minter, 2008 : 5).

Il semble que pour certains groupes sociaux qui ont été plus affectés par les stéréotypes créés par le cinéma hégémonique, il est plus important de briser la dichotomie réalité-fiction : briser cette dichotomie est une stratégie pour approfondir leurs propres représentations d'une manière plus respectueuse et moins pleine de préjugés. Les jeunes punks des années 1980 constituent un exemple de groupe négativement stéréotypé.

Maite Garbayo souligne qu'en Personne n'est innocent met en scène le groupe Mierdas Punks de Ciudad Nezahualcóyotl. Minter y rencontre un membre du gang et s'intéresse à la vie des groupes marginalisés de la ville, loin des jeunes privilégiés des classes supérieures. Les jeunes des quartiers ont une esthétique subalterne. Son regard reflète ce que signifie être un chavo-banda. Contrairement à ce que croient les médias, Minter présente une image du chavo-banda éloignée de la consommation de drogue et de la criminalité. Minter humanise les punks, montre leurs liens et leur avenir. Il les inscrit dans le cadre de leurs conditions de marginalisation, bien qu'il n'en fasse pas partie, mais une conséquence. Garbayo suggère que Minter " pacifie " les chavos-banda, puisqu'ils étaient un objet de répudiation et représentaient une menace pour le gouvernement et la presse (Garbayo, 2016 : 83-84).

Alors que le cas de Sarah Minter et de Personne n'est innocent semble très éloignée de la Amare, La cinéaste Minter ayant un regard extérieur sur la communauté qu'elle représente à l'écran, l'intention de l'évoquer dans cette revue est aussi de situer une généalogie du genre docufiction dans le cinéma et son impact sur la recherche de la destruction des stéréotypes et des représentations négatives de certains groupes de population.

Encore une fois, dans le contexte des films réalisés au sein des communautés de la Costa Chica, le récit des Amare rappelle également le cas du long-métrage Ils nous ont fait passer la nuit (2021)7 d'Antonio Hernández. Ce film, officiellement classé comme documentaire, montre une partie de la vie quotidienne de la famille afro-métisse Salinas Tello. Dans son récit, nous voyons une partie de leurs coutumes et traditions dans la ville côtière de San Marquitos, fondée en 1974, lorsque le cyclone Dolores a inondé la ville de Charco Redondo et que, déplacés par la catastrophe naturelle, certains de ses habitants ont fondé la communauté de San Marquitos. Le genre "documentaire" de Ils nous ont fait passer la nuit semble plus un formalisme que quelque chose qui définit le style du film. S'il est vrai que le scénario reflète la vie quotidienne de la famille Salinas Tello, certaines scènes de fiction ajoutent d'autres touches, qu'il s'agisse de fraîcheur ou de "réalisme magique", ce qui n'enlève rien à la véracité de son style documentaire.

Ils nous ont fait passer la nuit nous montre une partie de la vision du monde des peuples afro-costariciens, comme la croyance en la "tona", les cures "empacho" et la danse des Diablos, qui relie cette existence à d'autres plans lors des jours des morts. Il s'éloigne des stéréotypes issus du racisme, récurrents dans le cinéma, pour raconter, de son propre point de vue, qui sont les Salinas Tello et, par conséquent, qui sont les peuples afro-mexicains de la Costa Chica.

Dans le droit fil de ce qui précède, il me semble que Amare s'insère non seulement dans la production croissante du cinéma afro-mexicain, mais aussi dans un récit d'ethnofiction qui trouve sa fonctionnalité dans la représentation des peuples du Costa Rica à partir de leurs réalités, telles que leurs coutumes et traditions, ainsi que de leurs problèmes, tels que la migration constante vers les États-Unis d'Amérique. Il semblerait que la résistance et le "cimarronaje" (le "marronnage")8 dans le cinéma sont également pratiquées en défiant les formalismes des genres cinématographiques imposés par l'industrie. En ce sens, Amare a une double valeur anthropologique : d'une part, le mérite ethnographique du film qui nous renvoie en quelque sorte " à une rencontre avec l'altérité qui provoque, directement ou indirectement, la préoccupation fondamentale qui donne lieu à l'expérience ethnographique " (Zirión, 2015 : 13) ; et d'autre part, la véritable curiosité suscitée chez les spécialistes du sujet pour suivre les pas de ces jeunes cinéastes afro-mexicains, tels que Balam Toscano, et les ressources expressives qu'ils utilisent.

En tant qu'anthropologue travaillant sur le thème de l'audiovisuel à Costa Chica, je considère que la pertinence de l'approche de l'audiovisuel est essentielle. Amare est pour le moins remarquable. Au-delà de l'intrigue et des nœuds qui soutiennent le récit, il y a plusieurs questions qui méritent d'être mentionnées et qui, à mon avis, donnent une valeur anthropologique à la fiction que le réalisateur a montrée. Lors de mon travail sur le terrain, j'ai pu constater que les problèmes abordés par Balam Toscano sont de nature quotidienne dans les communautés afro-mexicaines.

La première concerne l'éducation. Dans les villes situées à la périphérie de Pinotepa Nacional (en particulier, mais aussi dans l'ensemble de la Costa Chica, en général), la négligence gouvernementale en matière d'éducation est palpable. Les enfants sont souvent négligés par le ministère de l'éducation publique. Comme le montre AmareLes enfants sont instruits par des personnes issues des communautés elles-mêmes. C'est le cas à Corralero, où le tournage a eu lieu. La negrada9 (2018) de Jorge Pérez Solano. À Corralero, j'ai pu assister à l'initiative d'un chef d'atelier visant à soutenir l'éducation d'enfants négligés par leurs enseignants attitrés. Et, dans un cas très similaire à celui présenté dans l'article de AmareL'animatrice de l'atelier, experte en gravure, a encouragé la créativité et l'imagination de ses élèves adoptifs par le biais des arts (dans ce cas, la peinture). Balam Toscano nous rapproche d'une réalité souvent minimisée : les élèves n'ont pas les bons outils pour développer leurs talents individuels ; c'est l'intervention de tiers qui parvient à atténuer le retard éducatif.

La question des enfants abandonnés par leurs parents (comme le mentionnent Cielo et Amare dans leur dernière conversation) est également l'une des difficultés sociales rencontrées à Costa Chica. Lors des nombreux entretiens menés dans le cadre de ma recherche, mes interlocuteurs se sont montrés préoccupés par le phénomène des jeunes sans-abri. En raison des problèmes de migration, les enfants sont souvent négligés : les parents qui se rendent, souvent illégalement, aux États-Unis, laissent leurs enfants derrière eux, qui, dans le meilleur des cas, sont confiés à leurs grands-parents. Cependant, beaucoup grandissent sans protection et tombent parfois dans un engrenage que Balam Toscano évoque brièvement dans son film : le trafic de drogue et ses dérivés.

L'insécurité sur la Costa Chica n'est pas un phénomène que l'on peut ignorer. Outre les situations communes à toutes les régions du pays (conflits de voisinage, accidents, violence domestique, etc.), les communautés afro-descendantes souffrent de l'incidence du trafic de drogue. Le crime organisé utilise les enfants abandonnés à des fins lucratives : qu'ils soient clients ou membres de leur organisation, recrutés de force ou par nécessité, les cartels pervertissent les jeunes de la région. Lors d'un entretien avec une activiste de José María Morelos, celle-ci m'a fait remarquer le nombre croissant d'adolescents intégrés dans les spirales criminelles : dès leur plus jeune âge, ils sont incités à consommer de la drogue ; plus tard, ils sont contraints de faire partie du commerce de la drogue, avec des emplois dangereux et mal rémunérés.

La question centrale, abordée par Balam Toscano, est sans aucun doute la migration. Amare n'est pas seulement une voyageuse à la recherche de meilleures opportunités qui revient et rompt avec l'économie familiale (car elle n'est plus en mesure de fournir de l'argent), mais elle devient un agent fondamental dans le dialogue sur ce que cela signifie d'être une femme, noire et immigrée. Cette triade de conditions tend à rendre les personnes de Costa Chica vulnérables : les femmes, dans un pays socialement machiste, sont sous-évaluées et déléguées au travail domestique ; les Afro-descendants ont historiquement souffert d'un racisme qui les rend invisibles et les exclut du projet national de l'État mexicain ; les migrants et la population en transit sont également sous-évalués et leurs droits sont remis en question. Une combinaison de ces facteurs se produit dans les cas où les Afro-Mexicains sont confondus avec les migrants sud-américains et aliénés par le postulat raciste selon lequel il n'y a pas d'Afro-descendants au Mexique.

Moins importantes, mais tout aussi importantes, sont celles qui concernent la cosmovision des peuples d'origine africaine. Parler à l'arbre Ceiba est une tradition ancestrale, même chez les Mayas, qui permet aux vivants d'entrer en contact avec leurs parents décédés. Les rites funéraires du père de Cielo et d'Amare sont bien représentés. Je fais cette évaluation parce que l'une de mes visites sur le terrain a eu lieu le jour des morts. Sur la base d'une ethnographie participative, je trouve que la production de Balam Toscano contient de nombreux éléments réels de la vie quotidienne des communautés afro-mexicaines. C'est le point le plus fort de AmareLe film est une fiction, mais il est bien documenté et reflète des réalités concrètes de la Costa Chica, comme tous les problèmes mentionnés jusqu'à présent.

Enfin, je ne voudrais pas laisser de côté les aspects techniques de la Amare. Visuellement, la cinématographie est belle et bien faite. L'apogée en est le plan final, lorsque les sœurs Cielo et Amare discutent au bord d'un petit lac. La verdure de la nature environnante contraste avec les paysages arides de la Costa Chica à une certaine période de l'année. Balam Toscano nous a peut-être offert ce plan dans l'intention de montrer que l'interlocution entre les sœurs était extrêmement naturelle : toutes deux donnaient leur avis et se parlaient avec la vérité qu'elles possédaient. Cielo reproche à Amare son éloignement, d'une part, et Amare souhaite convaincre Cielo d'émigrer avec elle, d'autre part. La narration, bien que courte, est concise et permet aux spectateurs de réfléchir à ce qui est présenté à l'écran.

En bref, Amare est un produit important pour le cinéma mexicain pour deux raisons essentielles : il rend compte d'une réalité concrète dans des villes oubliées par la majorité des habitants (dans ce cas, les communautés afro-mexicaines de la Costa Chica) ; et il s'inscrit dans la continuité du travail d'ethnofiction, avec des accents anthropologiques, raison pour laquelle je propose de classer le film de Balam Toscano dans la catégorie de l'ethnofiction. Cette proposition est due au fait qu'il prend en compte la vie quotidienne des communautés, racontée par l'un de ses membres. Sans aucun doute, le genre de l'ethnofiction est capable de rapprocher les spectateurs de réalités qui leur sont étrangères, avec une sensibilité et une profondeur puissantes qui mériteraient d'être repensées si elles sont comparables à d'autres genres cinématographiques, ainsi que leur portée et leurs limites.

Bibliographie

Garbayo Maeztu, Maite (2016). “Intersubjetividad y transferencia: apuntes para la construcción de un caso de estudio”, Nierika. Revista de Estudios de Arte, año 5, núm. 9.

Henley, Paul (2001). “Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica”, Desacatos. Revista de Antropología Social. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, núm. 8, invierno, pp. 17-36.

Minter, Sarah (2008). “A vuelo de pájaro, el video en México: sus inicios y su contexto”, en Laura Baigorri (ed.). Video en Latinoamérica. Una historia crítica. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Miranda Robles, Franklin (2011). “Cimarronaje cultural e identidad afrolatinoamericana. Reflexiones acerca de un proceso de autoidentificación heterogéneo”, Revista de la Casa de las Américas, núm. 264, pp. 39-56.

Salvetti, Vivina Perla (2017). “Identidad nativa en los filmes de Jean Rouch: ¿etno-ficción o etnon fiction?”. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. Disponible en: https://www.academia.edu/32888324/Identidad_Nativa_en_los_filmes_de_Jean_Rouch_Etno_Ficci%C3%B3n_o_Etnon_fiction

Walker, Sheila S. (comp.) (2013). Conocimiento desde adentro. Los afrosudamericanos hablan de sus pueblos y sus historias. Fundación Pedro Andavérez Peralta/Afrodiáspora/Fundación Interamericana/Organización Católica Canadiense para el Desarrollo y la Paz.

Zirión, Antonio (2015). “Miradas cómplices: cine etnográfico, estrategias colaborativas y antropología visual aplicada”, Revista Iztapalapa. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, vol. 36, núm. 78, pp. 45-56.

Filmographie

Guzmán, Ximena y Balam Toscano (2024). Mutsk Wuäjxtë’ (Pequeños zorros). Cimarrón Audiovisual.

Hernández, Antonio (2021). Nos hicieron noche. Tangram Films, Ambulante, Detona.

Minter, Sarah (1985). Nadie es inocente. Independiente.

— (1991). Alma punk. Independiente.

Pérez Solano, Jorge (2018) La negrada. Tirisia Cine.

Toscano, Balam (2021). Romina e Iván. Cimarrón Audiovisual.

— (actualmente en etapa de posproducción). Soy Yuyé. Cimarrón Audiovisual.

Fiche technique de Amare

Título: Amare

Año: 2024

País: México

Género: ficción; drama

Duración: 23 minutos

Formato: dcp, Color

Dirección: Balam Toscano

Dirección de Producción: Magnolia Orozco Osegueda, Carla Ascencio Barahona

Fotografía: Constanza Moctezuma

Guion: Balam Toscano

Edición: Balam Toscano

Sonido: Emanuel Gerardo Guerrero, Francisco Gómez Guevara

Diseño Sonoro: Francisco Gómez Guevara

Música original: Francisco Gómez Guevara, Constanza Moctezuma, Balam N. Toscano

Dirección de Arte: Ariana Pérez Martínez

Compañía productora: Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

Reparto: Nancy Bailón, Patricia Loranca, Nidia Ramos Hernandez, Heriberto Ángel Hernández, Isabel Dominga Hernández Ramos

Formato de Captura: 35 mm

Colorista: Constanza Moctezuma

Fecha de rodaje: febrero de 2023

Velocidad de proyección: 24 fps

Tema: Migración, identidad

Locaciones: El Tamal, Oaxaca

Ana Isabel León Fernández est un anthropologue historique de l'Universidad Veracruzana ; Master en sciences anthropologiques de l'Universidad Veracruzana ; Master en sciences anthropologiques de l'Universidad Veracruzana ; Master en sciences anthropologiques de l'Universidad Veracruzana ; Master en sciences anthropologiques de l'Université d'Espagne. uam-Iztapalapa. Ses recherches portent sur le public des films, les représentations et les identités cinématographiques au Mexique et les peuples afro-mexicains. Elle est également gestionnaire culturelle dans le domaine de l'exposition de films avec le Colectivo Cinema Colecta (Veracruz) depuis 2014 ; elle collabore dans le domaine de la programmation du Festival Artístico Audiovisual Afrodescendencias. Elle poursuit actuellement ses études doctorales au sein du Postgraduate in Anthropological Sciences de l'Université d'Andalousie (Veracruz). uam-Iztapalapa.