Entre sinophobie et mythologie, un essai sur l'anthropologie visuelle et les réseaux sociaux.

- Arturo Humberto Gutiérrez del Angel

- ― voir biodata

Entre sinophobie et mythologie, un essai sur l'anthropologie visuelle et les réseaux sociaux.

Réception : 29 avril 2024

Acceptation : 12 novembre 2024

Résumé

Dans cet essai, nous cherchons à comprendre et à analyser comment les structures mythologiques occupent une place centrale dans la pensée sinophobe et comment les réseaux sociaux fonctionnent comme un vecteur de cette pensée. Nous utilisons les outils de l'anthropologie visuelle, qui nous permettent d'étudier ces domaines : les fondements anthropologiques de la mythologie et son expression sous forme de mèmes, smashupsfilms et même des chansons. Pour ce faire, l'ethnographie numérique était au premier plan. En outre, ce type de réflexion est déclenché par des conditions sociales. Nous montrerons comment le contenu synophobe de la smashups est exacerbée par les conditions sociales, telles que les pandémies, les malheurs attribués à la présence des Chinois.

Mots clés : anthropologie visuelle, mème, mythologie, Sinophobie, smashups

à l'intersection de la sinophobie et de la mythologie : anthropologie visuelle et médias sociaux

Cet essai analyse les structures mythologiques au cœur des croyances sinophobes et examine comment les médias sociaux canalisent ce discours. Il utilise les outils de l'anthropologie visuelle pour analyser les fondements anthropologiques de la mythologie qui se manifeste dans les expressions sinophobes telles que les mèmes, les smashups, les films et même les chansons. L'ethnographie numérique a joué un rôle essentiel dans l'analyse, qui révèle également comment les bouleversements sociaux attribués aux communautés chinoises (pandémies, crises) exacerbent la pensée sinophobe. La recherche explore la manière dont le contenu sinophobe des smashups s'intensifie en réponse aux circonstances sociales.

Mots-clés : mème, anthropologie visuelle, mythologie, sinophobie, smashups.

Introduction

L'anthropologie visuelle est un outil méthodologique encore peu exploré, notamment dans l'étude des réseaux sociaux d'origine numérique : cette méthodologie permet-elle de mettre en évidence des processus sociaux ? Étant donné sa capacité à révéler les articulations sémantiques à travers les multiples formes que l'image acquiert, nous pensons que la réponse est positive, car elle objective les faits sociaux au moyen de critères émotionnels, positifs et négatifs, qui impliquent des critères évaluatifs tels que la rage, le racisme, la xénophobie, l'amour ou la compassion. En ce sens, est-il possible d'étudier cette série de valeurs par le biais de l'ethnographie numérique dans les réseaux sociaux ?1 La réponse est à nouveau positive. Pour ce faire, nous allons retracer l'une des structures émotionnelles, économiques et sociales qui peut avoir la plus grande transcendance dans les cultures : la sinophobie. Nous considérons que, grâce à la méthodologie décrite ci-dessus, il est possible d'examiner un ensemble d'expressions visuelles, sensorielles et sonores - principalement dans le domaine de l'éducation et de la formation. smashups2 et gifs3 de différents réseaux sociaux - tels que, entre autres, TikTok, Facebook, Instagram ou YouTube - considéré comme un nouveau type d'écriture (sémantique) qui articule et déborde le fait même de la lettre et du mot. Une technologie inédite qui utilise à ses fins les aime et des commentaires. Ces expressions trouvent certes un dialogue diachronique avec les images graphiques des années 1930, mais aussi avec leurs proches cousins, les mèmes : est-il possible de mener un travail de terrain sur les réseaux sociaux pour découvrir, étudier et systématiser les attitudes d'un groupe humain à l'égard d'un autre ? La réponse, qui jusqu'à récemment était considérée comme impossible par les chercheurs les plus conservateurs, a changé après le développement du Web 2.0, car il a été admis que les réseaux sociaux sont également un ensemble de plexus dans lesquels convergent idéologies, préjugés, rituels, mythes et pathologies ; la difficulté a été de systématiser cette information. Ainsi, la vision socio-anthropologique de ce phénomène offre un champ ethnographique fertile, dans lequel peut s'ordonner un ensemble de relations à travers lesquelles nous entendons construire un modèle ethnologique. Paradoxalement, la vitesse à laquelle les réseaux changent et deviennent plus dynamiques, rapides, créatifs, expressifs et expansifs ne modifie pas nécessairement les préjugés et les stéréotypes raciaux. Ils offrent plutôt un creuset idéologique pour certains stéréotypes culturels et historiques, comme l'ont souligné des chercheurs tels que Miguel Lisbona et Enrique Rodríguez (2018) et Sonia Valle de Frutos (2024). Cependant, une analyse en réseau de ces processus nous amène à considérer que nous sommes face à l'une des expressions les plus sophistiquées de la pensée mythologique qui, comme nous le verrons, répond également aux lois du mythe et peut être expliquée à partir de celles-ci, en articulant une communauté virtuelle qui a une résonance dans le monde empirique.

Anthropologie mythologique, visuelle et ethnographie numérique

Pour Claude Levi-Strauss (1995), le mythe est un langage très profond, enraciné au-delà du monde sensible. Ses stratégies discursives s'appuient certes sur le monde empirique, mais ses règles combinatoires répondent à une autre logique. Le mythe peut être transmis par la parole, ce que Ferdinand de Saussure appelle le signifiant irréversible (1985 : 87-106) ; mais il va au-delà et devient un concept, un sens réversible qui cherche à émerger en utilisant le signifiant à cette fin. Nous verrons que ce couple, anhistorique (signifiant) et historique (signifié), peut nous aider à comprendre la sinophobie comme un concept qui change de véhicule d'expression, c'est-à-dire de signifiant, pour se manifester comme une structure permanente, en l'occurrence combinée aux messages que l'on veut faire passer à la population. smashups qu'ils veulent émettre. C'est-à-dire que la polarité anhistorique-signifiant/historique-signifiant convertie en langage se concentre dans le mythe, qui distingue, comme l'annonce Lévi-Strauss : "le langue et le parle"selon les systèmes temporels auxquels l'un et l'autre se réfèrent. Mais le mythe se définit aussi par un système temporel qui combine les propriétés des deux autres. Un mythe se réfère toujours à des événements passés : "avant la création du monde" ou "pendant les premiers âges" ou en tout cas "il y a longtemps". Mais la valeur intrinsèque attribuée au mythe vient du fait que ces événements, qui sont censés s'être produits à un moment donné, forment aussi une structure permanente. Il renvoie à la fois au passé, au présent et à l'avenir" (Lévi-Strauss, 1987 : 231-232). La pensée sinophobe remplit ces conditions pour être qualifiée de forme de pensée mythique.

Et bien que les mythes étudiés par Lévi-Strauss appartiennent pour la plupart à des cultures amérindiennes, la méthode par laquelle il les a abordés est facilement transposable aux sociétés contemporaines, comme l'ont fait Umberto Eco (1999 [1968] : 31) ou A. J. Greimas (1985 [1982]) pour les personnages de cinéma, puisque le mythe n'a pas de nationalité, encore moins de frontières ; il fait partie du même fait social, comme les rituels ou le monde du rêve : cette approche théorique peut-elle s'appliquer au monde numérique ? La réponse est affirmative si l'on convertit les personnages du smashups La différence avec l'acteur réside dans le fait que l'actant est porteur d'un message qui dépend d'une structure donnée qu'il véhicule, qui peut être mythologique, cosmogonique, sociale, économique ou un ensemble éclectique de catégories diverses. Ils deviennent en eux-mêmes un récit dont le but est de transmettre un message selon des codes donnés, aprioriques, qui sont réanimés à chaque événement. L'acteur a besoin d'un scénario, son jeu est un plan donné et structuré selon les lois du "style".

Nous considérons l'ensemble des significations des actants comme la voie expressive et leur formation dépend de ce qui suit : (a) les relations nécessaires générées par les unités (équivalentes aux lexèmes ou aux prédicats des éléments narratifs mythologiques), qui opèrent dans une succession d'énoncés sémantiques dont les prédicats-fonctions se comportent comme des ensembles pointant vers une fin ; b) les énoncés sémantiques sont constitués au moyen de propriétés actantielles qui affirment une action, ce qui conduit c) les actants à adopter un rôle de sujet-héros, d'objet-valeur, de source ou de destinataire, d'opposant ou de traître, d'auxiliaire de forces positives ou négatives, qui dépendent de valeurs culturelles ; de sorte que d) la société dote les actants de catégories qu'ils absorbent symboliquement pour signifier le rôle qu'ils abrégeront de leur action. Leur message dépend donc d'une structure à la fois temporelle et intemporelle, comme le mythe (Greimas, [1985] 1982 : 40). Pourrait-on appliquer cette formule au cas des mèmes et des smashups? Bien sûr, et la méthodologie énoncée nous y aide. Il est évident que si nous élevons la formule sémiologique de ce que Charles Sanders Peirce appelait indice (Moore, 1972), c'est-à-dire l'analyse concrète de la situation concrète. C'est-à-dire que toute iconographie (smashups) est un objet de sens (Moore, 1972). Et c'est précisément ce sens qui nous permet d'analyser l'anthropologie visuelle. Lorsque nous étudions des expressions concrètes dans cet article, nous nous référons à l'analyse de leurs formes visuelles en tant que porteuses de sens. Et que fait l'ethnographie ? Précisément, à travers l'observation participante, à découvrir ce sens sémantique voilé, inconscient mais indubitable des significations culturelles de n'importe quel phénomène social. Et il s'avère que l'une de ces manifestations contemporaines sont les réseaux sociaux. Par conséquent, d'un point de vue méthodologique, la construction de l'objet de sens à étudier doit inclure cette analyse émanant de l'interprétation de ce que nous appellerons un mythe visuel : celle de la sinophobie, élevée, pour l'étude, au rang d'iconographie. Comme nous le verrons, l'ethnographie numérique dans les réseaux sociaux permet de comprendre les significations de la sinophobie. smashups dans son contexte particulier.

La surface de la sinophobie

Comme nous le verrons, à travers une recherche à peine superficielle sur les réseaux, nous découvrons que s'y expose une forme répétitive ontologique et mythique (caractère du mythe et du rite) de la discrimination raciale, en l'occurrence sinophobe, augmentée comme creuset du mythe depuis la pandémie du covid-19. Ces critères sont répétés sous forme de stéréotypes qui constituent un discours fondé sur les différences biologiques et culturelles que les réseaux exposent comme des préjugés fondés sur des critères et des catégories de valeurs a priori.

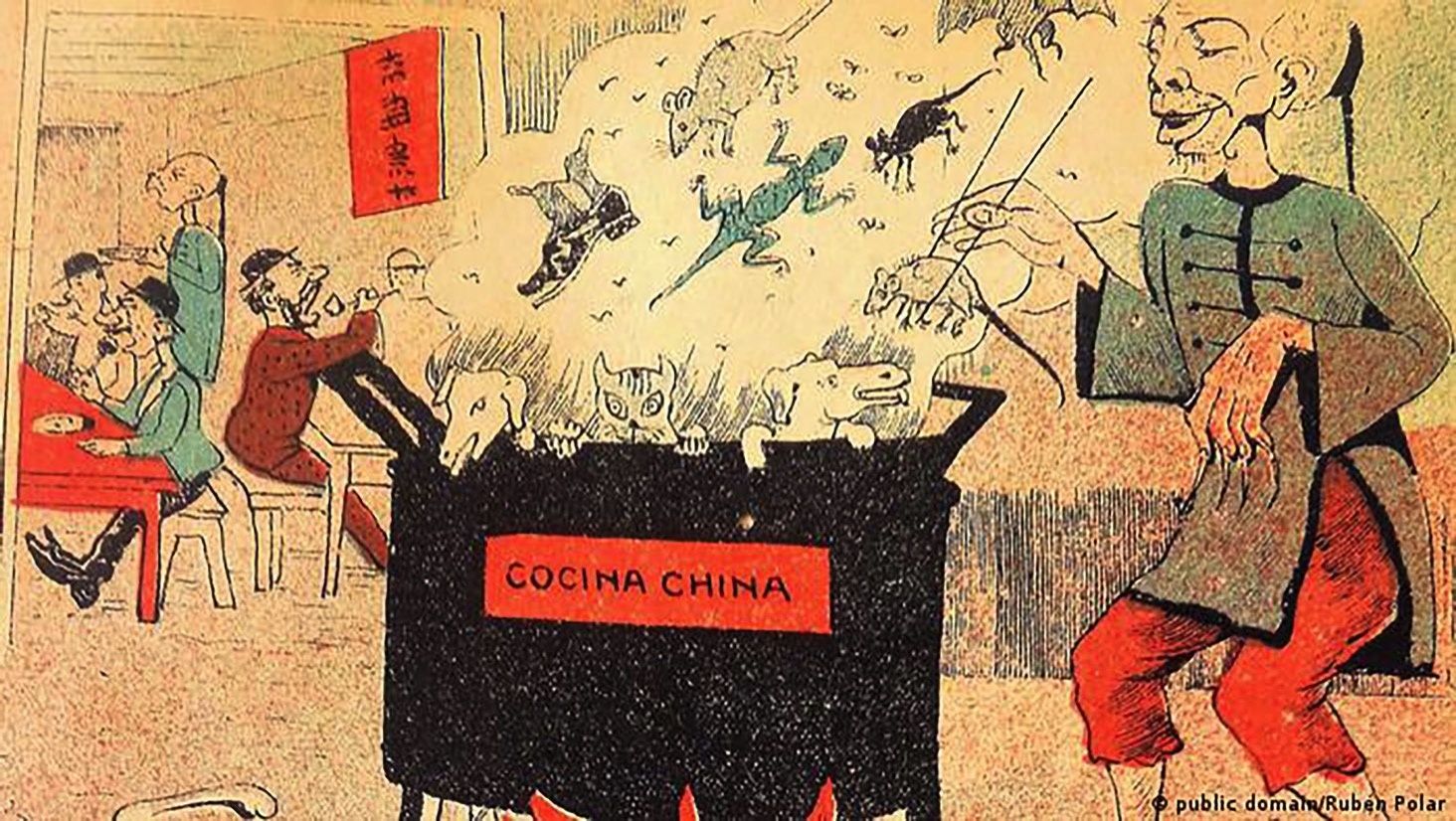

Cependant, nos réflexions sont précédées par deux travaux qui utilisent l'analyse d'images comme méthodologie pour découvrir un ensemble de relations autour des Chinois. L'un porte sur la réflexion de l'ethnographie numérique avec les mèmes : Stéréotypes sur les Chinois au Mexique : de la caricature au mème Internetde Miguel Lisbona et Enrique Rodríguez (2018). Les auteurs cherchent à démontrer la continuité des stéréotypes négatifs qui ont entouré les Chinois au Mexique. Ils suggèrent que la technologie leur permet d'interroger la persistance des transformations sur ce groupe, tout en montrant les changements qui sont incorporés avec les outils fournis. Grâce à l'ethnographie virtuelle, ils analysent divers mèmes qui font allusion au caractère racial des Chinois. Pour ce faire, ils utilisent la construction stéréotypée de ce groupe à travers des dessins historiques produits dans la période post-révolution, qu'ils comparent aux mèmes actuels. Ainsi, par ce travail comparatif, historique et ethnographique, ils montrent comment les stéréotypes sinophobes se maintiennent, ou se transforment, en fonction également des médias par lesquels ils sont diffusés. Et si les auteurs ne le posent pas comme un dispositif mythologique, il reproduit indubitablement le mythe du Chinois sale, dangereux, exogène, c'est-à-dire qu'il sous-tend le mythe fondateur de la race pure, du créole vs. l'étranger.

L'autre emploi est Histoires chinoises à l'écran : discours filmiques de ségrégation, d'exclusion, d'intégration et d'inclusion autour des communautés chinoises au Mexiquede Rocío González de Arce (Gutiérrez et Alvarado, 2025), sur l'image des Chinois dans le cinéma mexicain. L'auteur analyse 63 films dont les personnages représentent des Chinois, mais avec des acteurs mexicains ; ou des Chinois avec des acteurs asiatiques non chinois, et dans les cas les plus rares, des Chinois. Elle constate que le langage cinématographique concernant ce groupe dépend de l'époque et de la politique nationale. Les personnages qui les représentent sont soit exclus parce qu'ils sont différents et ont des coutumes étranges, comme leur nourriture ou leurs vêtements, soit inclus en se mexicanisant et en adoptant le symbolisme national, comme la Vierge de Guadalupe ou d'autres symboles, soit, dans les films les plus récents, ils répondent à l'inclusion de la différence en tant que politique d'État. Les éléments déployés pour véhiculer leurs significations sont similaires à ceux de l'armature des récits mythologiques : c'était comme ça et maintenant ce n'est plus comme ça, ou l'opposition bon-mauvais, pur-impur, propre-sale, un déploiement de paires binaires qui sont également utilisées dans les nouveaux langages des réseaux.

Face au débordement des marges communicatives, nous nous trouvons dans l'émergence de préjugés globaux avec un type de langage technologique diversifié. Bien que les travaux cités ci-dessus se concentrent sur le Mexique, les réseaux sociaux pulvérisent le sens culturel pour l'intégrer dans une globalité qui ne connaît pas de frontières, mais qui est alimentée par des opinions et des idées. aime qui renforcent le "je-actant". L'une de leurs expressions se trouve dans le smashupsLe "je-actant", une forme de mythe qui repose sur la perception du je-acteur qui est, d'une certaine manière, un héros (protagoniste) qui méprise l'autre, en l'occurrence le Chinois, comme nous le verrons.

Or, à l'instar de la signification des graphiques d'après-guerre qui condamnaient la présence chinoise, dans les réseaux sociaux, comme un nouveau langage de transmission de masse, cette substance sémantique demeure, qui, malgré le temps, ne change pas de substance en fondant son expression sur des préjugés transmis par diverses surfaces plastiques allant du verbal au numérique.

Le phénomène smashups

Le mot smashups dérive du terme musical mashupLa création d'une nouvelle chanson à partir du mélange d'autres compositions. C'est-à-dire quelque chose de nouveau fait au moyen de la pedacería, une sorte de bricoleur. Il a été possible d'atteindre ce stade grâce au développement du Web 2.0, qui a réussi à combiner différents contenus indépendamment de leur origine, en créant des résultats de courte durée. L'une de ses caractéristiques, et ce qui rend ce type d'expression numérique pertinent, est l'expérience de l'utilisateur en tant que centre de tout, puisqu'il a la possibilité d'être musicien, vidéaste, acteur, etc. Leur prédécesseur immédiat est peut-être leur proche cousin, le gif (Format d'échange de graphiques), une série d'images répétées en boucle d'une durée maximale de 10 secondes et de 256 couleurs claires, pour transmettre une idée quasi immédiate sur le web. D'une manière ou d'une autre, ils sont devenus ce qui sera finalement connu sous le nom populaire de TikTok, la plateforme numérique qui porte ces messages à un niveau massif et immédiat, offrant, comme le dit l'un de ses slogans, des "expériences absolues". Ainsi, à la différence du mème ou de la blague, ce qui compte dans la smashups est le contenu mobile nourri par les significations données par l'ensemble des aime et les commentaires qui sont laissés. Mais le mème, contrairement au smashup et le gifest temporaire et son impact est un produit social et collaboratif, constitué à partir de l'instabilité de son existence (il change constamment), ou de sa durée dans le temps. Un mème peut gagner en force et rester pendant un jour ou des années, personne n'est en mesure de préciser sa portée géographique et sa durée temporelle (Lisbona et Rodríguez, 2018 : 3).

Cependant, comme nous le verrons, dans le cadre de cette nouvelle écriture, la gif est devenue, d'une certaine manière, une façon de répondre à certaines smashups. Ainsi, lorsqu'un contenu devient viral, il crée une spirale de réponses qui, qu'elles soient positives ou négatives, signifie un triomphe pour l'auteur, qui peut se compter en milliers ou en millions de commentaires et d'articles. aimequi se traduit par une ressource économique. La question qui se pose est la suivante : quelles sont les conséquences de l'utilisation d'une ressource économique ? smashup avec des caractéristiques raciales deviennent virales ? C'est tout à fait vrai. Cela peut même coûter des vies, surtout depuis le développement de TikTok, qui a renforcé le sens des messages qu'il était censé transmettre. L'entreprise asiatique Bytedance y est parvenue en permettant aux utilisateurs de créer, de modifier et de télécharger simplement des vidéos. vidéoselfies des comédies musicales d'une minute maximum. Ils ont également eu recours à la mise en place d'effets marquants à travers des filtres, des arrière-plans, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et surtout leur capacité à envahir des plateformes en dehors de leurs algorithmes, comme Instagram, Facebook, Tumber, Twitter, etc. En outre, ils ont permis la possibilité d'envoyer des messages, de voter, d'avoir des listes d'amis et un système de followers et followees.

Prenons un exemple fort pour le prouver, même s'il ne s'agit pas de racisme ; il s'agit d'un TikTok qui est devenu viral et qui a coûté cher à ses protagonistes : le garçon sur le canapé. https://www.youtube.com/shorts/P9saOjuUwRQ. Apparemment, il ne se passe pas grand-chose dans ce TikTok, qui a été téléchargé par la petite amie du garçon qui vient lui rendre visite. Cependant, les conséquences pour chacun des acteurs se sont avérées extrêmes, car au début, les commentaires provenaient d'amis qui félicitaient le couple pour sa relation à distance. La surprise que la petite amie a faite au garçon a commencé à susciter des réactions négatives et grossières, accusant le garçon d'une infidélité notable. Ces accusations ont rendu TikTok viral et une polémique a éclaté. le chemin de croix pour les protagonistes blessés. Des mèmes et des parodies ont commencé à voir le jour. La marque American Eagle a annoncé un costume d'Halloween avec l'image du garçon sur le canapé. Plusieurs magazines, journaux et blogueurs, tels que Rolling Stone, E Online, Le Daily Showa créé le hashtag #CouchGuy, qui a reçu des millions de visites ! C'est alors qu'il est devenu une menace pour les participants, qui ont fait l'objet d'une enquête obsessionnelle de la part des net-citoyens. Plusieurs utilisateurs ont mené une sorte de recherche intense et les petits amis, surtout, mais aussi les autres personnes apparaissant dans le TikTok, ont fait l'objet de devoirs scolaires liés à leur langage corporel et de diagnostics psychologiques, voire ont été comparés à des meurtriers condamnés et ont fait l'objet de thèses universitaires. Le plus inquiétant, c'est que des inconnus leur ont demandé des interviews. L'un des voisins du garçon a réalisé une vidéo de lui traversant la fenêtre de sa maison, qui a été visionnée des millions de fois. Cela a catapulté les créateurs de contenu qui ont commencé à associer le garçon à toutes sortes d'actions : il était devenu un objet de désir pour les publicitaires les plus voraces et les fans de fin de soirée. Des vidéos et des mèmes ont été créés par des utilisateurs qui promettaient que s'ils atteignaient un million de vues et aime Un autre a suggéré de confronter le garçon ; un autre encore a suggéré de le surveiller, de le suivre et de l'espionner pour voir qui entre et sort de sa maison. Ce commentaire a reçu environ 17 800 aime.

Nous sommes donc confrontés à ce que l'écrivain Robert McCoy (2021) appelle la dernière manifestation d'une culture de la recherche à grande échelle. Mais je voudrais demander... sur quoi porte l'enquête, sur quoi se sont intéressés les milliers d'adeptes qui sont intervenus dans le harcèlement de ces enfants ? Le spectacle est recherché et les vues, les commentaires, etc. sont capitalisés. Les réseaux sociaux sont devenus un marché prêt à tout pour obtenir des adeptes. Ils cherchent à devenir un influenceur et manipuler les masses à des fins économiques, politiques et sociales. Un cas paradigmatique de sa portée est le triomphe de l'ancien président, et de nouveau président, Donald Trump. On sait qu'une partie de son succès est due à la manipulation illégale des portefeuilles d'information de Facebook. Un autre cas est le triomphe du gouverneur de Nuevo León, au Mexique, Samuel García, qui a réussi à gagner le poste de gouverneur en partie grâce à sa femme, Mariana Rodríguez, influenceur qui ont conçu leur campagne en réseau. Et la popularité dont jouissent ces acteurs dépend sans doute du mythe qu'ils reproduisent également, sur lequel nous ne reviendrons pas pour l'instant.

Quand et pourquoi une TikTok devient-elle virale ?

Il existe d'autres smashups qui provoquent un effet contraire à ce que leur message principal promeut. Et la superficialité de leur contenu et de leur signification les rend dangereusement virales. Les exemples suivants smashup a été conçu et destiné aux élèves des écoles primaires et secondaires des pays suivants États-Unis. L'idée était de transmettre le droit à l'égalité raciale, en soulignant que l'inclusion ethnique est importante. Or, c'est le contraire qui s'est produit. https://www.tiktok.com/@tretare__/video/7033512276523109638?is_from_webapp=v1&item_id=7033512276523109638

Comme on peut le voir, la vidéo montre un enfant américain entouré de Chinois, d'Africains et de Mexicains. Chaque groupe est personnifié par le stéréotype par lequel il a été classé pendant des années. La vidéo a accumulé des millions de vues et plusieurs commentaires remettant en cause son contenu, ce qui a conduit d'autres personnes à la voir, à la diffuser et à accumuler ainsi des millions de vues et de commentaires supplémentaires. aime. Toutefois, il convient de noter la différence entre les commentaires faits en espagnol et ceux faits en anglais, car beaucoup de ces derniers considèrent que la vidéo n'est pas raciste. Au-delà de l'échec de la clip La notoriété acquise par les créateurs de ce mythe a été retentissante. Et comme tout mythe, des variantes ont été créées pour le populariser. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les commentaires qu'il a suscités, dans lesquels certains s'indignent, mais d'autres ignorent les raisons de le qualifier de raciste.

Dans la suite de l'article smashupLe fait que les commentaires varient et que la controverse sur le racisme soit perçue différemment est illustré par un profil différent du précédent : https://www.tiktok.com/@lecraig/video/693 94839088 53517574?is_from_webapp=v1&item_id=693948390 8853517574)

Examinons maintenant ces deux exemples de la façon dont la messages: https://www.tiktok.com/@josemiguelross/video/6833539942593924357?is_from_webapp=v1&item_id=6833539942593924357, https://www.tiktok.com/@oscaramau3/video/7193109378197671173?q=nacho%20taco%20chimichanga&t=1705000280670)

Son comportement est similaire à celui des mythes, la première impulsion créative se déploie en possibilités thématiques qui ne laissent pas mourir le message produit par le contenu, comme dans la première édition de l'exposition. smashup et qui, comme dans les derniers exemples, peuvent rompre avec la plastique du premier, mais pas avec le contenu, en s'y opposant par un message sarcastique qui prétend démontrer le contraire, bien qu'en réalité ce qu'il affirme est la substance du message primaire, mais transformé ; c'est-à-dire que le contraire de ce qu'ils veulent se produit, puisqu'en le reproduisant, ils continuent à donner vie à l'impulsion créatrice.

Racisme et image. Les plateformes changent mais les stéréotypes ne changent pas.

Une partie du contenu de ces smashups Ils font allusion et se nourrissent des émotions primaires qui constituent le contenu du message, telles que la tendresse, l'amour, la haine, la colère, le dégoût, la peur, qui établissent et transmettent des stéréotypes bien définis qui constituent souvent un capital culturel spécifique : tous les Indiens sont stupides, tous les Chinois sont sales, tous les Noirs sentent mauvais. Le racisme part de ce principe pour envoyer un message rapide et fort sur le préjugé établi, qui est souvent hérité de génération en génération, pour devenir une "vérité". Il s'agit sans doute d'une de ces structures mythologiques durables (Braudel, 1979) qui renvoient à certaines valeurs faisant partie d'un type d'être collectif. Les stéréotypes répondent parfois à des constructions ethnocentriques qui, en réduisant les qualités à des oppositions de base, rendent le message fondamental et inflexible : bon-mauvais, beau-mauvais, propre-sale, noir-blanc, tels qu'ils sont également transmis par les mythes. Ces deux smashups comme la construction mythologique répondent à une sorte de jugement culturel dans lequel ce n'est pas leur véhicule mais leur message qui importe. Il peut s'agir d'un pétroglyphe sur un rocher ou d'un mème porteur d'un message particulier qui circule sur les réseaux sociaux.

Cependant, lorsque nous parlons de messages xénophobes, nous nous référons à la conception des préjugés liés aux différences raciales, culturelles, de genre ou de statut, c'est-à-dire à des catégories particulières qui peuvent être transmises. Ainsi, les classifications deviennent une véritable pensée hiérarchique entre les cultures, dans laquelle certaines sont meilleures que d'autres et "c'est ainsi parce que c'est naturel". Dans la pensée raciste, il n'y a pas de nuances, c'est le clair-obscur absolu, sans possibilité de relativiser l'adjectif : en vertu de ma vérité, je fais de toi le différent, le sale, le mauvais, le dangereux, le mal éduqué, le violeur, etc. Ils représentent un danger pour les "familles naturelles", celles qui transmettent et conservent une tradition civilisée, civilisatrice et ancienne, par rapport à l'infériorité de ceux qui arrivent de pays lointains. Une simple pensée de préjugé qui maintient la tradition d'un jugement : nous sommes la race élue et l'autre n'y a pas sa place.

Et cela a été constitutif de nombreuses politiques de construction d'États-nations au cours du 20e siècle. xixIls s'intéressaient à la conformation sociale eugénique des races pures, un préjugé qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ils considéraient les Indiens d'Amérique, les Noirs ou les Chinois comme une décadence dangereuse pour leur projet civilisateur, en raison de la combinaison de gènes raciaux différents de ceux des Caucasiens. En termes politiques, au moins au Mexique et certainement dans d'autres pays, ils parlaient de "mestizaje constructif" (Lisbona et Rodríguez, 2018 : 3) ou de mestizaje positif, une politique qui cherchait, par le biais du mestizaje, à intégrer les différences ethniques dans le modèle européen, en faisant une analogie entre les processus raciaux et économiques. Si le Mexique s'est enfoncé économiquement et ne s'est pas distingué comme les pays européens, c'est à cause de son fardeau racial historique. Il fallait intégrer l'Indien dans l'économie nationale en éliminant sa culture et sa biologie défectueuse. Des institutions ont même été créées pour gérer la transition vers la bonne race, vers le bon métissage, et des projets d'État ont commencé à être introduits dans les groupes indigènes. Il y a eu des débats houleux qui considéraient que "la race indigène était ainsi à cause de son régime alimentaire précaire" : si l'indigène était sombre, petit et inintelligent, c'était à cause de la nourriture, non seulement de la quantité mais aussi de la qualité (Lisbona et Rodríguez, 2018). Cette vision évolutionniste a tenté de remplacer le maïs et les tortillas par du blé et du pain. Cela a donné lieu, entre autres délices culinaires, à un gâteau appelé guajolota : un pain ressemblant à une baguette, fourré d'un tamale ou de chilaquiles, et qui peut être recouvert d'atole.

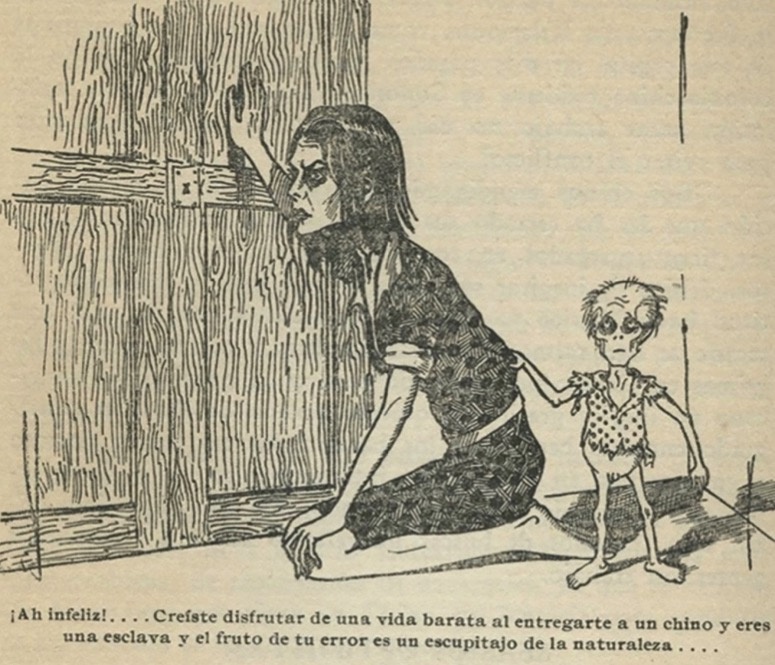

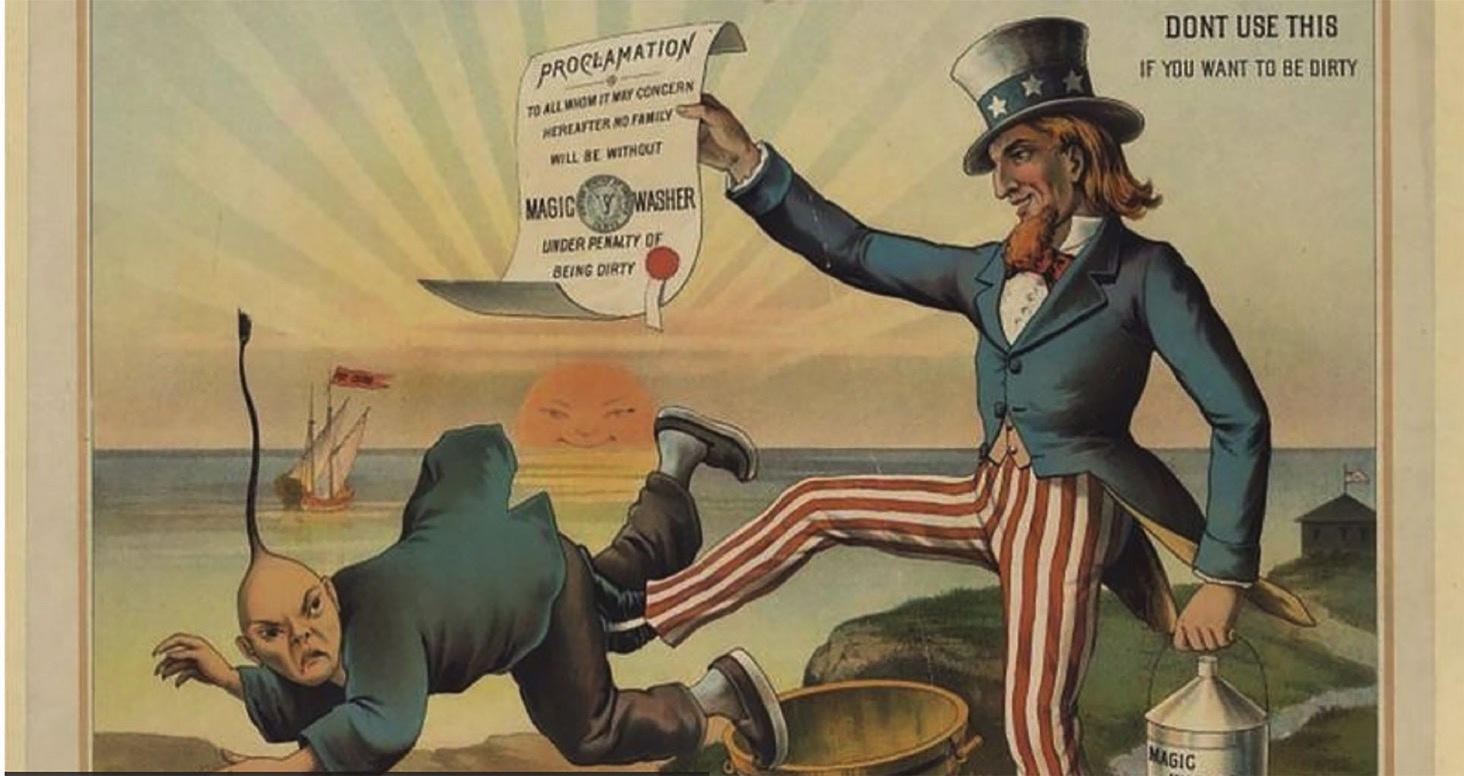

Ces politiques se sont retournées contre les migrants chinois qui, à partir du milieu des années 1800, ont commencé à arriver au Mexique et en Amérique en général, ce qui, au fil du temps, a provoqué des conflits. Le racisme au Mexique s'est traduit par un discours sinophobe instrumentalisé par l'État. Les Chinois représentaient tout ce que la nation avait de négatif à combattre. Ils mangeaient mal, ils étaient racialement inférieurs, leurs yeux et leurs cheveux les faisaient ressembler à des Indiens, leurs langues étaient presque les mêmes, ils n'étaient pas compris, leur tenue vestimentaire leur donnait une image arriérée. En un mot, ils n'étaient pas modernes et étaient considérés comme une race dégénérée et accusés des pires barbaries : manger des chiens, des chats, des rats, des insectes, du riz, violer, tuer, fumer de l'opium et en faire le commerce, profiter de la bonté de la nation en exploitant les femmes (beaucoup ont été envoyées aux îles Marias). Ils commencent à qualifier leurs coutumes de "dégénérées", un danger pour le projet national, et tentent à tout prix d'empêcher les mélanges ethniques. Jorge Gómez Izquierdo (1991 : 65) postule trois motifs pour lesquels l'État s'est opposé aux Chinois : ils ont profité de la pauvreté des femmes pour engendrer leur race avec des limitations raciales-génétiques négatives et devenir de bons métis ; un manque de sens de l'hygiène physique et sociale ; et une concurrence déloyale en matière de main-d'œuvre. Il faudrait alors leur imposer des limites. Lisbona et Rodríguez nous disent que "le mouvement anti-chinois est lié aux propositions de régénération nationale, et donc à la construction des Chinois comme une forme de panique morale. Ainsi, l'antichinoisisme a contribué à la création d'un langage de consensus dans le cadre du projet litigieux et conflictuel de la construction de la nation et de la formation de l'État" (Lisbona et Rodríguez, 2018 : 5-6 et Reñique, 2003 : 283). Par tous les moyens, l'État a tenté d'empêcher les Chinois d'avoir accès aux femmes mexicaines, a créé des lois anti-chinoises et a persécuté les femmes mexicaines qui les avaient épousés, leur retirant leurs privilèges de citoyens mexicains en guise de punition. Nombre d'entre eux ont été déchus de leur nationalité et de leur héritage parce qu'ils étaient considérés comme des Chinois, pour être ensuite appelés "chineras". Beaucoup ont été déportés en Chine, sans argent ni famille, sans parler la langue et sans personne d'autre que leur progéniture pour les accompagner. À cette époque, des affiches et des panneaux sont apparus dans divers médias, diffusant des messages d'avertissement anti-chinois.

En outre, ce type de politique, comme nous l'avons mentionné, s'est répandu dans la conscience nationale et a été projeté tant au théâtre qu'au cinéma, et il y a même eu des chansons qui, peut-être inconsciemment, reproduisaient ces stéréotypes, comme les deux chansons de Cri Cri : Chong Ku Fu https://www.youtube.com/watch?v=qWffebz-FYc et en chinois : https://www.youtube.com/watch?v=irZ48HfhxCo

Pour l'instant, nous ne ferons pas d'autres références aux stéréotypes des Chinois dans la musique, car notre objectif n'est pas de le faire. Ce qui nous intéresse ici, c'est de montrer comment les politiques eugéniques de l'État ont été popularisées de manière idéologique en les incorporant à d'autres expressions telles que le cinéma, qui a joué un rôle fondamental dans l'imaginaire anti-chinois. Nous avons mentionné plus haut comment Rocío Gonzales de Arce analyse magistralement ces expressions. Par exemple, le film Le chapelet d'Amozoc (José Bohr, 1938), une comédie d'embrouilles produite par Vicente Saisó Piquer, dans laquelle le Mexicain Daniel "Chino" Herrera joue le rôle d'un Chinois qui se dispute l'amour de la Mexicaine Chucha avec le Mexicain Odilón. Tout au long du film, le Chinois est insulté avec des expressions telles que "misérable Asiatique", "fils de l'empire céleste", "Chinois mentecato", "Et vous appelez ça des yeux ? Ils ressemblent à deux trous dans une tirelire". Et lorsque, à la fin du film, Odilón pense que Chucha a décidé d'opter pour le Chinois, il dit à tous ceux qui l'interrogent à son sujet : "Ne me parlez pas de cette vieille espadrille. Elle préférait le sang safrané au sang rouge". Cette phrase, qui fait clairement référence à la "race jaune" du personnage chinois, exprime, bien qu'adoucie par l'humour, les préjugés et les angoisses sociales de l'époque concernant les Chinois et leur éventuel mariage avec des femmes mexicaines.

D'autres, tels que Je suis un charro en redingote (Gilberto Martínez Solares, 1949), Tin Tan et son beau-frère Marcelo font un numéro musical dans lequel ils imitent le propriétaire chinois d'un café pour éviter de payer l'addition ; ou le film Café chinois (Joselito Rodríguez, 1949), dans lequel un homme d'origine chinoise joue pour la première fois. Sans aller plus loin, nous voudrions souligner que chacun d'entre eux utilise, à des degrés divers, certains stéréotypes par lesquels les Chinois sont connus. Et même leur image opère une censure de certains comportements, comme dans le film de Club des dames (Gilberto Martínez Solares, 1956), qui défend ouvertement la "famille naturelle" et rejette le féminisme naissant. Arce raconte que, dans une scène, une femme féministe apparaît, mariée à un Chinois. Le film se termine lorsque les femmes sont violemment soumises par leurs maris et que "l'harmonie" revient dans les foyers désintégrés par les idées féministes. De même, cette harmonie est projetée lorsque le mariage entre la femme mexicaine et l'homme chinois est dissous.

Arce (Gutiérrez et Alvarado, 2025) constate que, par le biais des préjugés déjà mentionnés, l'épicentre de l'intrigue dans le cinéma mexicain consiste à exclure les Chinois ; ou à les inclure, mais à condition d'abandonner la chinoiserie et d'adopter l'identité nationale. Le film qui cristallise peut-être le plus cet état de fait est Yellow Mafia, qui tente de mettre en évidence ces différences par le biais d'un groupe de gangsters vêtus de costumes asiatiques et d'acteurs mexicains jouant des Chinois, qui parlent à la manière stéréotypée des Chinois et qui rappellent certains passages des chansons de Cri Cri : ils mangent en absorbant de la nourriture, ils asservissent, ils tuent, ils volent, et ainsi de suite. L'auteur suggère même que l'apparition de l'acteur japonais Noé Murayama, qui incarne un membre chinois du groupe, explique le manque de reconnaissance des différences ethniques et culturelles entre les différentes communautés asiatiques. Ainsi, l'image cinématographique s'inscrit dans cette mythologie raciale plus large. Cependant, du côté de l'État, ces messages ont permis de reproduire le rejet des différences raciales, non seulement dans le cas des Chinois, mais aussi dans celui des Afro-descendants et des peuples indigènes.

Nous voyons que le cinéma, en tant que surface sémantique et expressive, reproduit le mythe xénophobe, produisant un effet pédagogique puissant, non pas parce qu'il est propositionnel, mais parce que le message était déjà là, la seule chose qu'il fait est de le rendre évident. Cela se voit également à travers d'autres expressions parmi les plus catégoriques, la télévision et toute l'idéologie que Televisa entretient en tant que forgeur et reproducteur de critères. Un sujet de plus à explorer.

Stéréotypes et mèmes à l'heure du covid-19

Le mythe qui condamne les Chinois avec toutes les catégories qui ont rendu possible leur exclusion de la nation mexicaine, ce qui s'est également produit dans des pays comme le Mexique. ÉTATS-UNIS Le problème n'a pas disparu avec le temps ou les politiques inclusives et antiracistes en Amérique latine, au contraire, il s'est aggravé. Et il s'est certainement aggravé avec la pandémie de covid-19. Les déclarations de l'un des personnages les plus sombres de la politique américaine et internationale, l'ultra-droitier et actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui a déclaré que le covid-19 était la "pandémie chinoise", ont en partie ramené ce problème sur le devant de la scène. https://www.youtube.com/watch?v=0lHpXMsV-ic

La vidéo est intéressante justement parce qu'on y voit un journaliste d'origine chinoise questionner le racisme de Trump. Et lui, avec un soupçon de supériorité et d'autorité délétère, ignore la journaliste. On peut se demander s'il le fait parce qu'elle est d'origine chinoise ou parce qu'il veut envoyer un message fort sur sa "vérité". Quoi qu'il en soit, cela a eu pour effet de rendre les Chinois responsables de la pandémie. Et il suffit de lire les commentaires pour se rendre compte à quel point Trump a été approuvé par le public américain.

L'une des conséquences que le covid-19 nous a montrées, c'est que le mythe racial n'a pas disparu, mais qu'il est latent dans des valeurs qui se renforcent face à l'incertitude de la maladie. Au niveau mondial, plusieurs pays ont suivi l'exemple de Trump. Tant que le blâme tombera sur les Chinois, peut-être que la remise en cause de leurs politiques de santé ne les atteindra pas. Ce fut le cas au Royaume-Uni, en Italie, en Russie, en Australie et en Inde, où cette vague a pris tellement d'ampleur que, le 8 mai 2020, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres (2020), a déclaré : "la pandémie continue de déchaîner la haine et la xénophobie, la désignation de boucs émissaires et l'incitation à la peur [...] J'exhorte les gouvernements à agir maintenant pour renforcer l'immunité de notre société contre le virus de la haine". https://www.hrw.org/es/news/2020/05/12/el-covid-19-aumenta-la-xenofobia-y-el-racismo-contra-los-asiaticos-en-todo-el-mundo.

La déclaration portait sur l'augmentation des attaques contre cette communauté, qui nous rappelle les cartels historiques d'autres régions du monde, comme ceux du Pérou.

Ce rejet s'est accentué en particulier dans le cadre des politiques de l'Union européenne. ÉTATS-UNIS Les législateurs soutenaient qu'ils étaient une "race inférieure" qui venait dégénérer la "pureté de leur race", comme nous l'avons dit, un argument qui a été exporté en 1911 aux révolutionnaires mexicains Maderistas en 1911. Les législateurs ont soutenu qu'ils étaient une "race inférieure" qui venait dégénérer la "pureté de leur race", comme nous l'avons dit, un argument qui a été exporté en 1911 aux révolutionnaires mexicains Maderistas, qui ont assassiné plus de 300 Chinois, les accusant de tout ce qui a déjà été mentionné, ainsi que de piller leurs établissements.

Dans la pandémie, tous les Asiatiques ont commencé à être identifiés comme Chinois, quelles que soient leurs nationalités. Ils ont sans doute joué le rôle de boucs émissaires en les criminalisant pour le mal dont souffrait le monde, comme éléments d'expiation de l'inévitable, selon l'expression de René Girard (1983) : la frustration produite par un désir inassouvi et qui peut être déclenchée par une crise communautaire de famine, de catastrophes naturelles ou d'épidémies. Dans la peste bubonique médiévale, c'était la faute des Juifs qui empoisonnaient la nappe phréatique et étaient donc persécutés (René Girard, 1983). Un exemple moderne est également la pandémie de 2003, lorsque le syndrome respiratoire aigu sévère (sars) a entraîné une vague de sinophobie et les Asiatiques, sous la classification de Chinois, ont été blâmés ; cette même population, en 2009 avec la pandémie de h1n1ont subi des harcèlements de toutes sortes. Avec le covid-19, tout s'est aggravé pour eux, car les Asiatiques qui voulaient être soignés dans les hôpitaux se voyaient souvent refuser des soins. Même dans les ÉTATS-UNIS un malade d'origine péruvienne, supposé être chinois, s'est vu refuser des soins médicaux (Guterres, 2020).

Dans le cadre de la smashups on retrouve ce discours, au-delà de son sens, dans le nombre de commentaires qui s'accumulent faisant allusion aux coutumes chinoises et au danger qu'elles représentent pour la santé. On a pu le constater pendant la pandémie, comme le montrent ces vidéos YouTube choisies au hasard, mais qui se comptent par milliers sur les réseaux : https://www.youtube.com/watch?v=ZAr9hcvZQX0. https://www.youtube.com/watch?v=ioFLN8iR4fo

Cependant, il est intéressant d'analyser un autre aspect de la sinophobie. À l'époque, le fil Twitter suivant est devenu viral non pas à cause de ce qu'il montre, mais à cause des préjugés qu'il confirme. https://twitter.com/RenaSuspendido/status/1578457883934879745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578457883934879745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=about%3Asrcdoc

Indépendamment de l'intention de l'auteur de l'acte, cette smashup a reçu un grand nombre de aime. Il est surprenant de constater ce qu'il a suscité chez les spectateurs qui, à la faveur d'une action accidentelle, les commentaires ont entraîné l'acteur dans une série de disqualifications. "C'est ce qui lui arrive quand il mange des êtres vivants", "Ils n'apprendront sûrement pas. S'ils ne l'ont jamais fait dans toute leur histoire".

Un autre exemple est le suivant : https://www.tiktok.com/@el.antichef/video/6924798530250886406?_r=1&_t=8XRlSuwc4vu&is_from_webapp=v1&item_id=6924798530250886406

Le présent smashup accumule 6 281 aime et 238 commentaires, dont certains méritent d'être soulignés : "Je suis surpris qu'ils ne mangent pas aussi les gens", "Ne doutez pas qu'à cause d'eux d'autres pandémies se produiront" et, comme ceux-ci, bien d'autres encore. Le langage de cette vidéo est frappant, car il joue avec des valeurs telles que les droits des animaux, la "pauvre tortue", le dégoût exagéré d'une tradition alimentaire et le dénigrement des valeurs d'autrui. Les commentaires nous ont renvoyés à d'autres commentaires postés en réponse à cette TikTok : https://www.tiktok.com/@ceedee69/video/7098817499285720366?q=china%20come%20ratones&t=1709842504774

Et celle-ci nous a conduits à une autre, émanant d'un Portoricain qui disqualifie totalement l'action en la qualifiant de mangeuse de chiens : https://www.tiktok.com/@maikol7_1/video/6936628946247142661?_r=1&_t=8XRmPPPIjLS&is_from_webapp=v1&item_id=6936628946247142661

Si l'on analyse ces deux smashupsOn perçoit qu'ils jouent avec deux conditions de base du racisme : le dégoût de l'autre et le dégoût de son alimentation. Leur disqualification vient du fait qu'ils rendent visible, même de façon ridicule, comment ils mangent et ce qu'ils mangent. Dans la deuxième vidéo, l'indignation de l'acteur est perceptible lorsqu'il se lance dans une série d'adjectifs qui attirent l'attention. Peu importe ce qu'ils mangent, il affirme qu'il est un chien. Mais le problème n'est pas que ce soit un crâne qui soit consommé, mais qu'il s'agisse d'Asiatiques, dont on ne connaît même pas la nationalité, classés comme Chinois.

Cela nous amène à un enregistrement dans un Uber qui a donné lieu à cet article. Le chauffeur commente qu'il ne va plus dans les restaurants chinois parce qu'avec l'inflation, ils mangent des chiens, qu'il l'a vu sur TikTok, que c'est vrai, que tous les Chinois mangent des chiens. Et que leurs locaux sont sales et pleins de rats. La réflexion de ce chauffeur nous relie à une autre vidéo qui nous mène à notre argument : la reproduction du mythe de l'autre comme sale ou dangereux. Les propos du chauffeur ne sont pas nouveaux, ils sont répétés tout au long de notre recherche sinophobe.

Il s'agit d'un exemple clair de la façon dont la langue et l'écriture de la smashups et la synophobie. L'un des outils les plus populaires de TikTok consiste à plier le cadre de l'écran et à y placer votre visage ou une autre scène. Comme nous le voyons dans ce prochain TikTok : https://www.tiktok.com/@vicki11174/video/7067742294354578735?_r=1&_t=8XWl3FHsdmA&is_from_webapp=v1&item_id=7067742294354578735

La femme, par l'un des outils les plus puissants du langage, le geste, envoie un message clair de désapprobation de ce qu'elle regarde. Elle est blonde, avec un visage accusateur et une expression indolente, qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? Sa façon de manger et celle de l'acteur. Est-il chinois ? Vous ne le savez pas, car dans TikTok, vous pouvez doubler des voix et sortir certains faits de leur contexte dans un certain but. Dans le cas présent, il s'agit simplement de désapprouver la différence, en nous permettant de voir comment la fonction actantielle fonctionne dans un contexte donné. Maintenant, comme nous l'avons dit, la boucle de message se déroule et reçoit un retour d'information, ce qui est montré dans le TikTok suivant : https://www.tiktok.com/@elpanakevs/video/6929278594996866310?_r=1&_t=8XWoS2KwPUj&is_from_webapp=v1&item_id=6929278594996866310

Cela peut être classé de manière racialisée, disqualifiante et sous un paradigme aprioriste de ce qui est bon à manger. Toute une classification peut être créée à partir de vidéos alimentaires, que nous verrons plus tard, il est possible de passer des semaines à regarder ce genre de vidéos. smashups. De ces premières, d'origine réprobatrice, découlent d'autres qui ont trait à l'imitation du stéréotype, comme dans le cas suivant : https://www.tiktok.com/@lorenamorbel/video/7113711071726177541?_r=1&_t=8XWpGPd12kI&is_from_webapp=v1&item_id=7113711071726177541

Cependant, la nourriture est un élément qui est devenu l'un des contenus privilégiés des tiktokeros synophobes, car elle fait référence à l'un des sens qui a le plus grand impact culturel et qui, comme les mythes, dialoguent indubitablement les uns avec les autres, ce qui les rend souvent viraux. Nous comprenons une fois de plus comment les réseaux envahissent le champ du mythe pour faire partie de la classification à travers les sensations et les valeurs des cultures. Parmi les autres caractéristiques qui rendent le mythe et le mythique communs smashups est leur capacité à opérer par bribes, par morceaux d'événements historiques ou récents. Tout élément qu'ils parviennent à sortir de son contexte, à l'inscrire dans une valeur particulière et à lancer un message catégorique est utile. Tels sont les dispositifs mythologiques, implicites ou explicites, qui se transforment d'une communauté à l'autre, d'une région à l'autre, voire d'un continent à l'autre. Le cas des mythes mésoaméricains est un exemple décisif ; si nous suivons la piste du mythe de la naissance du Père Soleil, par exemple, nous constatons qu'il transcende les frontières spatiales et temporelles, apparaissant dans divers groupes préhispaniques et actuels, non seulement dans la tradition mésoaméricaine, mais aussi dans les groupes pueblos, tels que les Hopis ou les Zunis. Si, dans ce cas, c'est le Père Soleil qui naît en jetant au feu un enfant infirme, pour démontrer que le courage et le renoncement sont des exemples substantiels du "bien être et du bien faire", dans le cas des smashups le mythe de la sinophobie émerge avec des préjugés historiques, même si son canal de transmission n'est pas nécessairement ou exclusivement oral. On constate qu'il s'actualise à travers les réseaux et qu'il prend un sens massif qui répond aux lois de la transformation.

Ainsi, ce type de contenu pourrait être qualifié de instrumentalisation mythologique du dégoûtEn effet, l'acteur qui crée ce type de contenu réprobateur fait appel à des stéréotypes primaires, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à manger, pour envoyer un message absolu et racialisé, dans lequel sa disqualification fait appel au dégoût de ce qui est mangé et de la manière dont c'est mangé, et qui comporte une discrimination physique et morale implicite. Et ce stéréotype primaire mythique peut entraîner d'autres stéréotypes, même dangereux : https://www.tiktok.com/@dutchmemes420/video/6977694269012331782?_r=1&_t=8XWxPuUBuK6&is_from_webapp=v1&item_id=6977694269012331782

Nous sommes frappés par le fait que le précédent smashup a été bloquée sur TikTok et n'est plus accessible. On pouvait entendre des commentaires soutenant la personne qui avait réalisé la vidéo, mais aussi des commentaires racistes : "même si elle est chinoise, elle devrait être respectée" ou "pourquoi la traiter comme ça, si elle est jolie aussi". Ce qui est le plus frappant, c'est la quantité de aime et des commentaires, dont certains se distinguent par leur caractère franchement menaçant : "si c'était moi qui te frappais, je te tuerais", ou "pute chinoise", ou encore "je te l'enfoncerais, même si c'est pourri". Et deux réponses sont frappantes parce qu'elles nous renvoient à d'autres pages au contenu franchement menaçant : https://www.tiktok.com/@chucho236/video/7018711456711478533?_r=1&_t=8XWxvdS9HxV&is_from_webapp=v1&item_id=7018711456711478533

En regardant cette réponse, il est curieux de voir la page qui la publie, qui contient un langage voilé menaçant, raciste et même fasciste. La page smashup n'est pas dangereuse en soi, jusqu'à ce qu'elle soit contextualisée dans l'ensemble du contenu de la page, étrange, obscure, avec un langage codé. Voyons quelques exemples : https://www.tiktok.com/@odio_bolivia_666/video/706243754550 5869061?_r=1&_t=8XWyK7zZJzR&is_from_webapp=v1&item_id=7062437545505869061

Jusqu'à présent, nous n'avons fait allusion qu'à quelques exemples du mythe sinophobe. Comme outil méthodologique, nous n'avons fait que dessiner un carrefour de disciplines qui nous conduit à un résultat : le décryptage du mythe dans les réseaux.

Conclusion

Dans l'article "Hateful and offensive discourse on the Twitter social network towards the Chinese collective. Analyse de la sinophobie : du rejet culturel caché au rejet culturel explicite" (2024), Valle de Frutos, à l'aide d'une méthodologie statistique basée sur l'algorithme apprentissage automatique conclut que, grâce à cette plate-forme, des pics de haine ou d'offense envers les Chinois peuvent être observés en Espagne, en fonction de plusieurs conditions. Il s'intéresse à la distinction entre la haine et l'offense à l'égard de ce groupe. La première peut être influencée par un agenda médiatique ou politique et renvoie à un rejet caché, lié à des préjugés à l'égard de cette différence. La seconde implique un rejet explicite qui implique une hostilité visible et est associée à des aspects culturels négatifs. Bien que ce travail nous semble pionnier et pertinent, nous pensons que cette distinction crée une fausse différence dans ce que l'on peut appeler la sinophobie. Notre distance par rapport à ce travail est que pour nous prévaut un état mythologique fondateur, obtenu non pas sur la base d'une méthodologie statistique mais comparative et interdisciplinaire, mais qui, comme fondement, a l'anthropologie visuelle et l'ethnographie numérique. Cela ne veut pas dire que nous minimisons l'importance de ces travaux ; au contraire, nous les considérons comme complémentaires. Ce que nous avons voulu démontrer, c'est que l'analyse peut entrer dans les boucles mythologiques et déchiffrer leur relation entre signifiant (intemporel) et signifié (temporel). Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse iconographique non seulement de la smashupsmais de sa comparaison avec d'autres figures visuelles et auditives et de la compréhension des fonctions actantielles. Le mythe fondateur a fonctionné et fonctionne non seulement dans la politique nationale, mais se déplace également, grâce aux réseaux sociaux, sur une scène mondiale et internationale. Et si ce n'est pas le cas, il suffit de regarder comment l'extrême droite dans des pays tels que l ÉTATS-UNISLes Pays-Bas, l'Argentine, l'Italie fondent leur discours sur ce vieux mythe, qui accompagne également la sinophobie, de la la destinée manifesteLes "pays choisis par Dieu" qui ont pour mission d'étendre leur territoire.

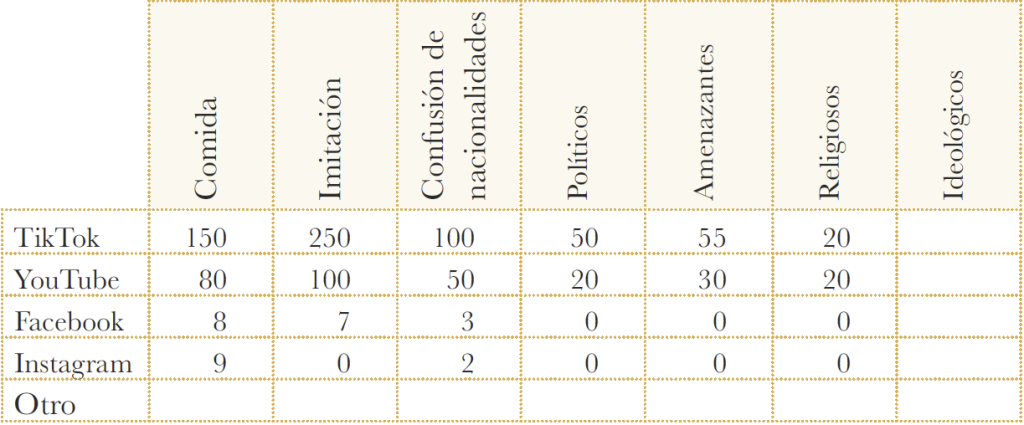

En effectuant un travail numérique sur le terrain, nous avons trouvé différents échantillons qui ont étayé notre hypothèse sur les préjugés mythologiques. Nous avons donc établi un tableau qui montre notre recherche et, si c'est un début, parmi les smashups et les stéréotypes, nous observons plusieurs continuités qui peuvent être classées comme suit :

Pour le moment, et dans cet espace, il est impossible d'analyser tous les éléments que nous trouvons. Mais une conclusion se dégage de l'échantillonnage : le web est un support libre pour la manifestation des préjugés raciaux. Et la sinophobie y afflue au gré des phénomènes tels que les pandémies, les guerres ou les campagnes politiques. Ainsi, les réseaux glissent des opinions sur un phénomène donné, en l'occurrence la sinophobie, qui peut englober le monde entier, en utilisant le mythe comme un dispositif éthique et moral qui vise les Asiatiques, tous considérés comme des Chinois. Ils subissent incontestablement une persécution dans les réseaux qui se traduit souvent dans la rue, comme dans le cas de l'affaire des le garçon du canapé, qui pourrait bien dépasser ses frontières numériques et devenir un danger pour certains citoyens. En témoignent les vidéos de citoyens américains frappant un Asiatique ; même à Chihuahua, plusieurs Mexicains ont assassiné un Chinois par peur de la contagion (Journal du Cercle am, 2020, https://www.am.com.mx/news/2020/4/22/mexicanos-asesinan-un-chino-por-miedo-coronavirus-404492.html).

L'une des difficultés que nous rencontrons est la rapidité avec laquelle les smashups et la rapidité avec laquelle ils disparaissent ou, pour les plus réussis, se transforment en d'autres et d'autres encore. Par conséquent, beaucoup de ces échantillons ont disparu, ou les responsables se sont débarrassés de leur contenu. De ce point de vue, ce que dit Valle de Frutos (2024 : 8) nous semble tout à fait correct, à savoir que la sinophobie n'est pas constante, mais qu'elle connaît des pics en fonction des conditions sociales. Pendant la pandémie, beaucoup ont publié des choses liées aux Chinois et à la gêne qu'ils leur causaient. Lorsque la pandémie est passée, le contenu a diminué.

Il reste beaucoup à dire sur ce qui a été analysé dans cet article. En même temps, des comparaisons doivent être faites entre l'expérience de l'Union européenne et celle de l'Union européenne. smashups avec d'autres expressions, comme le théâtre ou les feuilletons, une recherche qui, comme le fait Arce, peut mettre en évidence le discours sinophobe qui a caractérisé certaines nations, et en particulier le Mexique, avec sa production politique, artistique et musicale.

Pour conclure, nous voudrions souligner qu'un mème fonctionne en exprimant un contenu percutant, c'est-à-dire qu'une image vaut mille mots et que, par exemple, l'image 4 n'a pas besoin de plus d'explications, elle énonce simplement une réalité qui se concentre sur le problème de notre argumentation.

Bibliographie

Braudel, Fernand (1979). La larga duración en la historia y las ciencias sociales. Madrid: Alianza.

Eco, Umberto (1999) [1968]. La estructura ausente. Introducción a la semántica. México: Lumen.

Girard, René (1983). La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama.

González de Arce, Rocío (2025). “De Café de chinos a El complot mongol: discursos cinematográficos de segregación, exclusión, integración e inclusión en torno a las comunidades chinas en Latinoamérica”, en Arturo Gutiérrez del Ángel y Greta Alvarado (eds.). Memoria de las familias chinas en México. México: Palabra de Clío.

Gómez Izquierdo, José J. (1991). El movimiento antichino en México (1871-1934). Problemas del racismo y del nacionalismo durante la Revolución mexicana. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Greimas, Algirdas Julien (1985) [1982]. “Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico”, en Análisis estructural del relato. México: Premiá (La red de Jonás, Estudios).

Guterrez, Antonio (2020). “El covid-19 aumenta la xenofobia y el racismo contra los asiáticos en todo el mundo”, en Human Rights Watch, https://www.hrw.org/es/news/2020/05/12/el-covid-19-aumenta-la-xenofobia-y-el-racismo-contra-los-asiaticos-en-todo-el-mundo

Gutiérrez del Ángel, Arturo y Greta Alvarado (eds. 2025), Memorias de la comunidad china a la luz de la luna: reflejos entre México y Latinoamérica, México: México, Palabra de Clío.

Lévi-Strauss, Claude (1995 [1978]). Mito y significado. Madrid: Alianza, pp. 27-28.

— (1987 [1974]), “La estructura de los mitos”, en Antropología estructural. Buenos Aires: Paidós, pp. 153-163.

Lisbona G., Miguel y Enrique Rodríguez Balam (2018). “Estereotipos sobre los chinos en México: de la imagen caricaturesca al meme en internet”, Revista Pueblos y Fronteras Digital, vol. 13: pp. 2-30.

McCoy, Robert (2021). “El ‘Chico del sofá’ de TikTok y las investigaciones masivas en internet”, Letras Libres. México. Consultado en: https://letraslibres.com/ciencia-y-tecnologia/el-chico-del-sofa-de-tiktok-y-las-investigaciones-masivas-en-internet/

Moore, Edward C. (1972). Charles S. Peirce: The Essential Writings. Nueva York: Harper & Row, Reimpresión de Prometheus Books.

Reñique, Gerardo (2003). “Región, raza y nación en el antichinismo sonorense”, en Aarón Grageda (coord.). Seis expulsiones y un adiós. Despojos y expulsiones en Sonora. México: unison/Plaza y Valdés, pp. 231-289.

Saussure, Ferdinand (1985). Curso de lingüística en general. Barcelona: Planeta.

Valle de Frutos, Sonia (2024). “Discurso de odio y ofensivo en la red social Twitter hacia el colectivo chino. Análisis de la sinofobia: del rechazo cultural encubierto al explícito”, en Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, “Disertaciones”, 17 (1), pp. 2-19. Disponible en: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.13347

Bibliographie Smashups

Times, Hard [@hardtimes8] (7 de octubre de 2021). Couch guy #tiktok #viral #couchguy video [YouTube, original TikTok] https://www.youtube.com/shorts/P9saOjuUwRQ

Tretare_ [tretare_] (22 de noviembre de 2021). Video antiracista #humor (video TikTok), https://www.tiktok.com/@tretare__/video/7033512276523109638?is_from_webapp=v1&item_id=7033 512276523109638

Lecraig, [Lecraig] (14 de marzo de 2021). Most racist anti-racist #memes #meme #foryou #fy#fyp #foryoupage #wegottocelebrateourdifferences #celebrateourdifferences #racist # antiracist, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@lecraig/video/6939483908853517574?is_from_webapp=v1&item_id=693948 3908853517574

Ross, José Miguel [@josemiguelross] (1 de junio de 2020). Nacho, Taco, Chimichanga que hermoso es el español #fyp#memes #mexico #parati #comedia (video TikTok) https://www.tiktok.com/@josemiguelross/video/6833539942593924357?is_from_webapp=v1&item_id=6833539942593924357

Amaury, Oscar [@oscaramau3] (enero 26 de 2023). Lo hicimos de joda, pero se mancharon con nosotros los mexicanos que “nacho chimichanga” oh mi taco #fyp #diferencias #diferenciasentrepaises #diferences. https://www.tiktok.com/@oscaramau3/video/7193109378197671173?q=nacho%20taco%20chimichanga&t=1705000280670

Cri-Cri, el grillito cantor [@CriCriElGrillitoCantor] (2019). Chong Ki Fu. (video YouTube, Music by Cri-Cri performing Chong Ki Fu [Cover Audio]). https://www.youtube.com/watch?v=qWffebz-FYc

Cri-Cri, el grillito cantor [@CriCriElGrillitoCantor] (8 de noviembre de 2014). Chinescas. (video YouTube Chinescas Cri-Cri Por El Mundo). https://www.youtube.com/watch?v=irZ48HfhxCo

El Mundo [@elmundo] (12 de mayo de 2020). Donald Trump, al ser preguntado por las cifras de muertos: “Preguntad a China”, #Trump #EEUU #Coronavirus, (video Youtube), https://www.youtube.com/watch?v=0lHpXMsV-ic

El País [@elpais] (12 de junio de 2017). Una canadiense a unos trabajadores chinos: “¡Volved a China!” (video YouTube), https://www.youtube.com/watch?v=ZAr9hcvZQX0

El Universal [@eluniversal] (13 de julio de 2023). Streamer tailandesa denuncia racismo sufrido en Bélgica (video YouTube, El Universal), https://www.youtube.com/watch?v=ioFLN8iR4fo

El Renacido [@RenaSido] (7 de octubre de 2022). Final inesperado (video Twitter), https://twitter.com/RenaSuspendido/status/1578457883934 879745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578457883934879745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=about%3Asrcdoc

El.Antichef [@el.antichef] (2 de febrero de 2021). No sé cómo hacen para comer todo lo que se mueve, #comida #tortuga #chnos, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@el.antichef/video/69247 98530250886406?_r=1&_t=8XRlSuwc4vu&is_from_webapp=v1&item_id=6924798530250886406

Cee, Dee69 [@ceedee69] (17 de mayo de 2017). whit sauced and tomatoes, #blackcreator #blackeducator #teacherlife #ceedee, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@ceedee69/video/7098817499285720366?q=china%20come%20ratones&t=1709842504774

MePc Office [@maiko17_1] (6 de marzo de 2021). Los chinos comen perro (video TikTok), https://www.tiktok.com/@maikol7_1/video/6936628946247142661?_r=1&_t=8XRmPPPIjLS&is_from_webapp=v1&item_id=6936628946247142661

Vicky san [@vicki11174] (2 de febrero de 2022). Que raro comen los chinos, #dúo @brenna0900, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@vicki11174/video/7067742294354578735?_r=1&_t=8XWl3FHsdmA&is_from_webapp=v1&item_id=7067742294354578735

Ortega, Kevin [@elpanakevs] (14 de febrero de 2022). El resto del mundo, #pegar un video de @rich.65 @fyp #parati #food, (video TikTok) https://www.tiktok.com/@elpanakevs/video/6929278594996866310?_r=1&_t=8XWoS2KwPUj&is_from_webapp=v1&item_id=6929278594996866310

Morebel, Lorena [@loreamorbel] (26 de junio de 2022). Comiendo como chinos, aún no sé lo que hablo jiji, #comedia #fip (video TikTok), https://www.tiktok.com/@lorenamorbel/video/7113711071726177541?_r=1&_t=8XWpGPd12kI&is_from_webapp=v1&item_id=71137 11071726177541

Farina [@farinalinibeth] (17 de septiembre de 2022). Yo imitando a los chinos, (video TikTok). https://www.tiktok.com/@farinalamasviral/video/7144394853051288837?_r=1&_t=8XWpLe8kMWU&is_from_webapp=v1&item_id=7144394853051288837

Garduño, Jesús [@chucho236] (13 de octubre de 2021). Eric y su fobia a los chinos XD, #foryou southpark #fyp #ericcartman, (video TikTok) https://www.tiktok.com/@chucho236/video/701871145671147 8533?_r=1&_t=8XWxvdS9HxV&is_from_webapp=v1&item_id=7018711456711478533

Xd, Nose [@odio_bolivia_666] (2 de agosto de 2022). Taiwan un país libre, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@odio_bolivia_666/video/7062437545505869061?_r=1&_t=8XWyK7zZJzR&is_from_webapp=v1&item_id=7062437545505869061

Le médecin Arturo Gutiérrez del Ángel Il s'intéresse aux processus mythologiques, oniriques, rituels et esthétiques, ainsi qu'à la migration chinoise et à ses répercussions sociales. Il a travaillé avec des cultures de l'ouest du Mexique, comme les Huichol et les Cora, et avec des groupes de population du sud-ouest des États-Unis. Elle mène actuellement deux projets : l'un sur la sinophobie et son impact social, l'autre sur le monde des rêves en tant que forme de connaissance dans différentes cultures.