The dynamics of salvation goods in the cult of Jesus Malverde : A photographic essay on popular religiosity in Mexico (La dynamique des biens du salut dans le culte de Jésus Malverde : un essai photographique sur la religiosité populaire au Mexique).

- Arturo Fabian Jimenez

- ― voir biodata

The dynamics of salvation goods in the cult of Jesus Malverde : A photographic essay on popular religiosity in Mexico (La dynamique des biens du salut dans le culte de Jésus Malverde : un essai photographique sur la religiosité populaire au Mexique).

Réception : 18 octobre 2024

Acceptation : 12 avril 2025

Résumé

Cet essai photographique examine la production et la dynamique des biens de salut dans le culte de Jesús Malverde, un phénomène important de la religiosité populaire au Mexique. Pendant le festival annuel du 3 mai à Culiacán, ces biens sont particulièrement visibles et constamment renouvelés. L'essai montre comment l'offre de ces biens reste dynamique dans un va-et-vient de traditions et d'innovations, s'adaptant aux demandes des dévots et garantissant l'actualité du culte sur le marché religieux mexicain. L'observation photographique permet de saisir l'évolution de ces pratiques et la diversification des biens de salut en montrant comment le culte de Jesús Malverde se réinvente, ce qui le rend pertinent pour l'étude de la religiosité populaire mexicaine.

Mots clés : biens de sauvetage, culte de Jésus Malverde, liberté de religion, religiosité populaire

Les biens du salut chez les fidèles de Jesús Malverde : un essai photographique sur la religiosité populaire au Mexique

Cet essai photographique examine la production et la dynamique des objets de salut dans le culte de Jesús Malverde, une figure religieuse populaire au Mexique. Le 3 mai, lors de la célébration annuelle du "saint", les objets dédiés à Malverde sont particulièrement visibles et changent continuellement. L'essai explore comment l'offre dynamique de biens reflète une interaction constante entre traditions et innovations, s'adaptant aux demandes des fidèles pour maintenir la vitalité de ce culte sur le marché religieux mexicain. Des photographies illustrent l'évolution de ces pratiques et la diversification des produits de salut, ce qui témoigne de la réinvention du culte de Jesús Malverde et de sa pertinence dans l'étude de la religiosité au Mexique.

Mots-clés : liberté religieuse, religiosité populaire, biens du salut, culte de Jesús Malverde.

Synergie

Les saints populaires sont de plus en plus présents dans le spectre religieux mexicain, non seulement en partageant l'espace avec les saints des cultes officiels, mais aussi en accentuant leurs propres traditions et innovations face au vaste marché religieux. Cette présence est obtenue en mélangeant les systèmes de croyance entre les systèmes populaires et les systèmes de croyance officiels et prédominants de la vie religieuse dans ce pays. En résumé, les plateformes de communication numérique ont renforcé la présence de la vie religieuse sur l'internet, ce qui a facilité l'introduction de ces personnages dans le monde virtuel.

En particulier, le culte de Jesús Malverde - célébré à la fois par les locaux et les dévots d'autres régions du Mexique et même de l'étranger - est devenu populaire tout au long du présent millénaire pour ses miracles et pour être le saint du "narcotrafic" à Culiacán, dans l'État de Sinaloa ; Jesús Malverde est également connu pour sa relation avec Santa Muerte, Saint Jude Thaddeus, Saint Michel Archange (Cortés et Mancillas, 2007) et, plus récemment, avec Elegguá, ainsi que pour être reconnu comme une icône de la culture populaire mexicaine. Cependant, il est nécessaire de comprendre que la figure du saint des narcotrafiquants a connu différentes transfigurations tout au long de son histoire.

De l'anima au saint. La transfiguration de Malverde au cours de ses cent premières années sur le marché religieux mexicain.

D'un point de vue chronologique, Malverde est un martyr du libéralisme mexicain qui a vécu entre la fin du XXe siècle et la fin du XXe siècle. xix et la première décennie du siècle xx. Il est né en 1870 et on pense qu'il s'appelait "Jesús Mazo" (López-Sánchez, 1996). Le personnage est décrit comme un orphelin malheureux, fils de la classe ouvrière, qui a commencé très jeune à travailler à l'installation du chemin de fer qui reliait le nord-ouest mexicain aux États-Unis. Las de l'injustice, après avoir vu sa famille mourir de faim et de pauvreté, il décide de lutter contre l'oligarchie de l'époque, composée d'hommes d'affaires locaux et étrangers et de la classe politique de Sinaloa.

Malverde a été assassiné le 3 mai 1909 par les forces de l'ordre, qui étaient à ses trousses parce que ce "bandit généreux" (López-Sánchez, 1996) avait consacré sa vie à voler la classe bourgeoise pour distribuer les biens volés aux pauvres. Le général Francisco Cañedo, alors gouverneur de Sinaloa, avait été sa principale victime et l'on suppose, sur un ton moqueur, qu'il avait volé une épée dans sa propre maison. Après son assassinat, il a été pendu à un mesquite, car, selon les instructions du gouverneur, son corps ne méritait pas de reposer en paix. On suppose qu'avant même d'être capturé, il a envoyé un proche pour signaler sa position, ce qui a conduit à sa capture et lui a permis de toucher la récompense et de voler son ennemi pour la dernière fois.

Peu de temps après, alors que ses restes étaient tombés au sol sous le mesquite auquel il avait été pendu (comme le disent la litanie et le corrido), un fermier local, qui avait perdu une vache, demanda à Malverde la faveur de retrouver son animal en échange de quelques pierres pour recouvrir ses restes en guise de tombeau. Ainsi, ce n'est plus le généreux bandit, mais l'âme du bandit qui a rendu possible ces retrouvailles, et c'est pourquoi la nouvelle s'est répandue sur cet événement miraculeux. C'est ainsi que l'âme du jeune martyr, incapable de reposer en paix, erre en accomplissant des miracles auprès de la classe ouvrière des environs de Culiacán en échange de pierres pour compléter son tombeau (López-Sánchez, 1996 ; Cortés et Mancillas, 2007 ; Fabián, 2016).

Le mythe fondateur affirme que Malverde est mort le 3 mai, le jour où les catholiques célèbrent la Sainte Croix au Mexique ; par conséquent, depuis ses débuts, le culte à ce personnage est connu par le biais de la Sainte Croix de Malverde, qui est décrite comme une croix faite avec les poutres d'acier qui sont utilisées dans la construction des voies de chemin de fer. Il convient de rappeler que la célébration de la Sainte-Croix est liée au "jour des maçons" dans les zones urbaines ; cependant, dans les campagnes, elle a une signification plus proche des premières pluies du cycle agricole, tandis que dans différents groupes indigènes, cette célébration est liée à des événements cosmogoniques tels que l'alignement de Vénus avec d'autres corps célestes et leurs sites cérémoniels. Il convient de noter que cette date n'est pas seulement pertinente, mais qu'elle a également d'importantes significations religieuses dans les systèmes de croyance mexicains.

Celui que l'on appelle aussi le "cavalier de la divine Providence" (Park, 2007 ; Gómez-Michel, 2009) ne revient pas seulement pour tourmenter le général Cañedo avec sa mémoire : en perdant des propriétés matérielles, mais en gagnant des propriétés spirituelles, son âme est introduite dans le marché religieux mexicain à partir de ce mythe fondateur. Au fil des ans, la croyance en l'anima d'un bandit généreux et miraculeux s'est transmise, tant dans la vallée de Culiacán que sur les hauts plateaux de Sinaloa, parmi d'autres facteurs moins étudiés, comme les églises spirites de certaines régions du pays, Cette idée s'est combinée avec les légendes de banditisme de l'époque, en particulier celles des bandits sociaux comme Heraclio Bernal (Cázares, 2008), dont divers éléments narratifs ont été repris pour alimenter le système de croyance autour de la vie de Malverde en tant que bandit généreux (Lizárraga, 1998 ; Cortés et Mancillas, 2007 ; Fabián, 2016).

Parallèlement au système de croyances, les pratiques religieuses et les manifestations de foi s'entremêlent autour de l'anima. L'emplacement du monticule de pierres qui représente la tombe du généreux bandit, ainsi qu'une croix faite de morceaux de poutrelles d'acier qui se trouvaient à côté de l'ancienne gare de Culiacán il y a plus de six décennies, sont des figures qui nous permettent de maintenir un ensemble de pratiques rituelles et festives qui ont commencé à être réalisées autour de ces deux objets matériels ; témoins de la dévotion d'un culte malverdiste naissant qui est encore présent à quelques mètres de cet endroit. Le mythe fondateur acquiert ainsi progressivement des propriétés matérielles liées au système de croyances et aux pratiques religieuses et spirituelles associées à l'anima, ce qui lui confère une plus grande légitimité.

Lors de mes premières approches, un informateur qui a grandi dans la région m'a rappelé qu'il y a environ 60 ans, il assistait à la fête qui avait lieu tous les 3 mai ; il n'y avait que la croix de poutres et un monticule de pierres sacrées représentant la tombe de l'âme de Malverde. La croix était décorée de banderoles et la fête réunissait des chauffeurs de taxi, des prostituées et des voleurs, entre autres (Lizarraga, 1998). Le visage et sa moustache caractéristique, le sourcil à demi recourbé, la chemise en jean et la cravate de style big-bang, sont venus après quelques années former l'image "originale" de Jesús Malverde, le mal nommé saint du trafic de drogue.

Certains éléments immatériels parmi les corridos et les prières apocryphes ont commencé à être consacrés et écoutés surtout lors de l'anniversaire de sa mort parmi les adeptes du culte malverdiste, dans lequel les références aux objets matériels et à leur fonction de protection, de remerciement pour l'accomplissement de certains miracles, tels que le soulagement des maladies, les pactes qui sont remplis en visitant la croix et en apportant des pierres ou un autre type d'offrande (López-Sánchez, 1996 ; Cortés et Mancillas, 2007 ; Fabián, 2016).

Au début des années 1980, suite à une décision administrative du gouvernement de l'État, l'anima a été dépouillée de son territoire et de ses objets. Lors de la mise en œuvre de la réorganisation de la zone et de la création du Centro Sinaloa, afin de centraliser les différentes agences gouvernementales sur place, le monticule de pierres vénéré par la petite communauté malverdiste organisée par Roberto González Mata a été encapsulé dans un parking privé, tandis que la croix a été déplacée à l'intérieur de la nouvelle chapelle, sur un terrain qui leur a été donné quelques mètres plus loin (Lazcano et Córdova, 2002).

Avec la construction de la chapelle et le passage de témoin de González Mata à don Eligio González, le culte est entré dans une phase de consolidation et d'institutionnalisation de son système de croyances et de certaines de ses principales pratiques religieuses ; un organisme organisationnel s'est structuré, chargé d'administrer le lieu et de couvrir les besoins bureaucratiques requis par un espace de cette nature (Fabián, 2016 ; 2019). De même, ses membres sont responsables de la vente et de la distribution d'objets sacralisés tels que les offrandes votives, les bougies, les scapulaires, les chapelets, les médailles, les vêtements et les accessoires vestimentaires, etc. Ils gèrent également des services tels que les purifications spirituelles, l'activation d'amulettes, la bénédiction d'objets sacralisés, entre autres (López-Sánchez, 1996 ; Cortés et Mancillas, 2007 ; Fabián, 2016).

Après les limitations imposées par la restructuration du territoire, ils ont vu la nécessité de produire de nouveaux supports matériels pour son culte ; c'est alors que la transfiguration du bandit généreux a retrouvé ses traits physiques. La production et la reproduction constante de l'image de Jesús Malverde sont attribuées au premier aumônier du lieu, qui a demandé à l'artiste Sergio Flores de réaliser une représentation de l'image du bandit généreux avec des traits similaires, soi-disant, à ceux des visages des personnages de films qui auraient représenté le Mexicain de cette région pendant l'âge d'or du cinéma (Lizárraga, 1998 ; Lazcano et Córdova, 2002 ; Fabián, 2016).

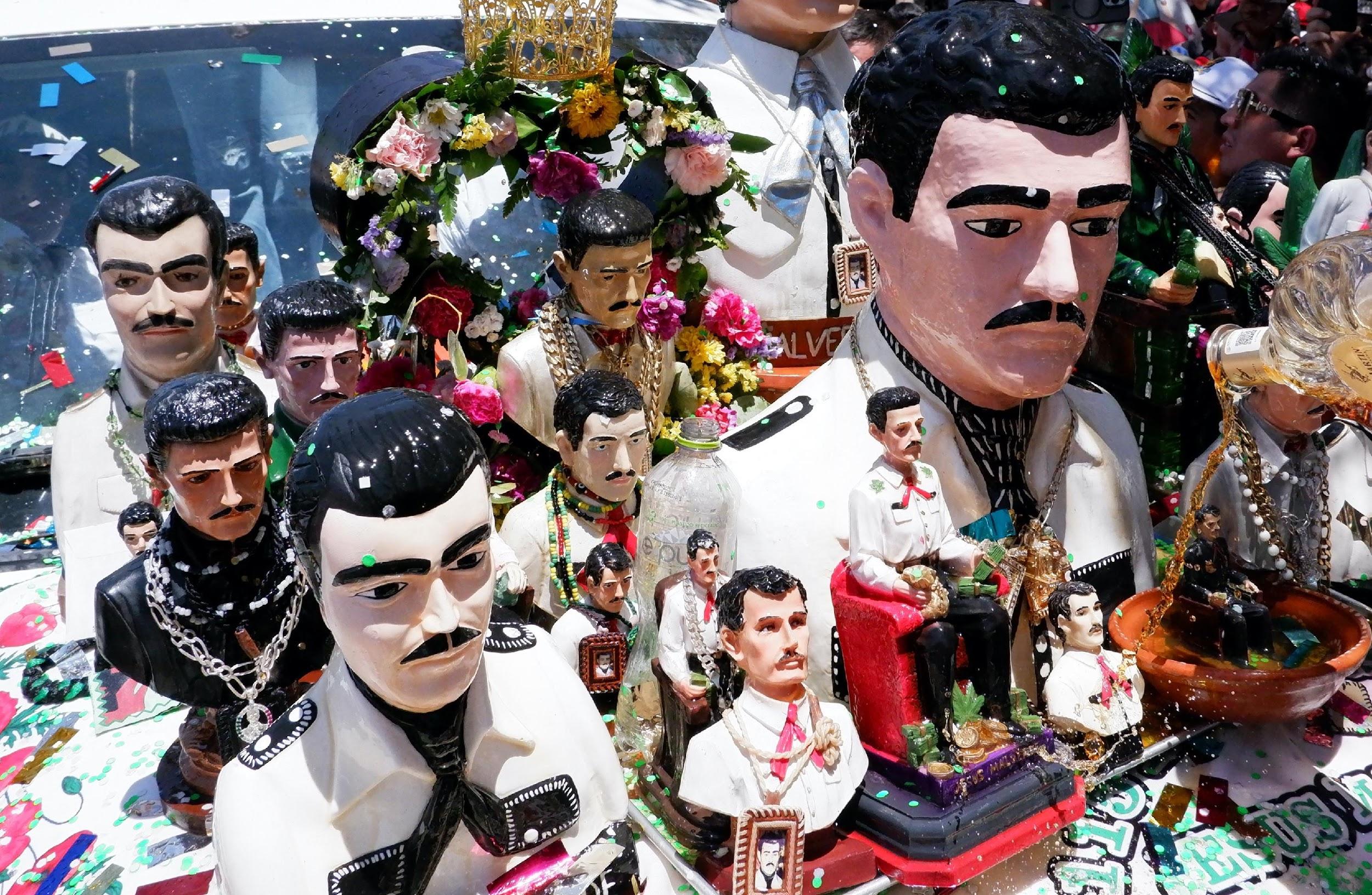

La production a commencé avec le buste de Malverde, mais au fil du temps, des figurines de son corps entier, assis sur un trône entouré de dollars et de feuilles de marijuana, ont été commercialisées. Bien que certaines figurines présentent des altérations qui les distinguent de l'original, toutes sont similaires à celle qui se trouve dans la partie centrale de la chapelle de Culiacán. L'introduction d'une représentation matérielle du saint permettant de connaître les traits et les caractéristiques physiques du personnage, ainsi que les objets qui l'entourent, a une fois de plus réussi à transfigurer l'âme jusqu'alors errante du généreux bandit en un personnage "de chair et de sang". Il introduit ainsi la notion de saint du trafic de drogue, bien qu'il l'ait déjà été, mais de manière plus discrète ; mais cette fois, non seulement ses actes de bandit, mais aussi son image et ses actions en tant qu'anima entrent en synergie avec la figure des barons mexicains de la drogue. Les narcocorridos joueront un rôle important dans la propagation de la représentation culturelle du saint patron de ceux qui ont dû déjouer les autorités lors du trafic de drogue vers les États-Unis (Gudrún-Jónsdóttir, 2006 ; Flores et González, 2011).

Cette petite organisation religieuse (Fabián, 2016 ; 2019), depuis l'origine de la chapelle, est chargée de disposer les ex-voto et les bougies que les fidèles déposent à l'intérieur du lieu, soit en guise d'offrande, de remerciement ou de demande d'intercession pour eux. On y trouve des tresses de cheveux, des vêtements d'enfants, des photographies et des images religieuses de la foi catholique et d'autres saints populaires (Cortés et Mancillas, 2007). Certains murs sont couverts d'offrandes votives et de billets de différentes valeurs avec des pétitions ou des remerciements. L'organisation est chargée de trouver un emplacement à l'intérieur de la chapelle, de ranger et d'enlever les objets qui ont rempli leur fonction.

Les bénéfices et les aumônes ont été utilisés pour payer les commissions de chaque membre de l'organisation ou pour acheter des articles tels que des fauteuils roulants, des béquilles et des boîtes pour les défunts, qui sont souvent demandés, non pas tant par les fidèles que par les voisins de la région et les migrants. Plus récemment, au début du millénaire, lors de la célébration de l'anniversaire de la mort de Malverde, le 3 mai, et lors de la "posada" organisée quelques jours avant Noël, des tombolas de cadeaux sont organisées pour les familles et les enfants qui participent à ces événements ; dans la chapelle, des appareils électroménagers, des matériaux de construction et des jouets sont distribués.

Au cours des premières décennies du 20e siècle xxiLa présence de Jesús Malverde dans la culture pop mexicaine et dans différentes manifestations culturelles et artistiques au niveau mondial, principalement intégrées dans l'art kitsch, a été remarquable. L'icône, qui représente le buste du bandit généreux ou le saint du trafic de drogue, a transcendé différentes formes sacralisées et profanes pour devenir un produit ou l'image de produits tels que les bouteilles de bière (Cortés et Mancillas, 2007). Ainsi, son visage est désacralisé en tant que bienfaiteur de certains secteurs de la société de Sinaloa pour être réformé en tant que produit culturel global.

S'il est vrai qu'au cours du 20ème siècle xx à la fois la représentation théâtrale de Le cavalier de la divine providenceLes narco-séries et les documentaires sur la vie des trafiquants de drogue, y compris Malverde lui-même, sont également des éléments qui ont été intégrés ces dernières années dans la manière dont le personnage a été représenté dans les arts et les médias audiovisuels.

Enfin, si Jesús Malverde ne pourra jamais avoir la légitimité des saints de l'Église catholique, il bénéficie d'une reconnaissance sociale et d'une légitimité juridique (Fabián, 2019) en tant que saint d'un culte populaire et bienfaiteur de différents secteurs de la société mexicaine. Ces dernières années, sa légitimité et sa reconnaissance officielle ne sont plus la préoccupation de l'organisation Malverdista, ni celle de ses dévots. Vers la fin de la pandémie provoquée par le covid-19, la synergie entre le culte malverdiste et la religion yoruba et la santeria a commencé à devenir visible, établissant sa légitimité main dans la main avec ces autres saints.

À la lumière des avancées numériques, nous pouvons souligner que depuis les années 1920, la présence de la religion yoruba et de la santeria au sein des groupes criminels impliqués dans le trafic de drogue est devenue de plus en plus notable ; d'abord à Mexico et, peu après, dans d'autres endroits, la présence de colliers dédiés à Elegguá dans les réseaux sociaux des "narcoinfluencers" du nord-ouest du pays a été notoire. Les chanteurs de narcocorrido ont également commencé à mettre en évidence la présence de la secte dans leurs couplets.

Ainsi, la relation entre Malverde et des personnages tels que Santa Muerte, les sept pouvoirs et d'autres éléments plus discrets de ces systèmes de croyance afro-caribéens est réaffirmée, bien qu'il soit important de préciser que ces éléments sont empruntés, comme l'ont été d'autres enseignements fondamentaux de la tradition catholique. Tout comme Yemaya est re-signifiée en tant que Santa Muerte, c'est Malverde qui se nourrit des propriétés d'Elegguá et qui est re-signifiée dans le panthéon yoruba en tant que représentation de l'ouverture du chemin dans un entrelacement de systèmes de croyances (De la Torre, 2001 ; 2013).

Comment le phénomène a été étudié

Jesús Malverde, en tant que phénomène social, a été étudié de différents points de vue : symbolique, historique, organisationnel, littéraire, ainsi que les aspects socio-économiques liés à ses adeptes. On s'intéresse également à sa relation avec d'autres saints et d'autres systèmes de croyance en dehors des systèmes officiels. En particulier, les études liées à Malverde portent sur la dichotomie entre le bien, représenté par le bandit généreux, et le mal, représenté par le saint trafiquant de drogue. En réalité, ce personnage ne pourrait pas être aussi emblématique sans l'identité et l'histoire du lieu où il est né : Culiacán.

Culiacán a été décrite comme une ville narcotisée (Oliver, 2012), dans laquelle convergent différentes forces dirigeantes, dont le crime organisé issu du trafic de drogue. La chapelle en l'honneur de Malverde est l'un de ses principaux supports. D'un certain point de vue, son histoire va de pair avec celle de la contrebande de drogue dans le Sinaloa et sa capitale.

La "légende noire" du Sinaloa (Córdova, 2011), comme on appelle généralement cet épisode historique qui a commencé dans la sierra dans les années 1930 et s'est "conclu" avec la mise en œuvre de l'opération Condor près de 50 ans plus tard, est la période au cours de laquelle la production, le trafic et la vente de gomme d'opium ont émergé et se sont consolidés comme l'une des entreprises les plus lucratives dans les campagnes de l'État (Lazcano et Córdova, 2002). Un commerce qui a commencé comme une affaire locale entre des paysans et des hommes d'affaires qui cultivaient du "caoutchouc noir" qu'ils exportaient en dehors de l'État, dans une prétendue complicité avec le gouvernement, principalement pour répondre aux besoins de la population consommatrice des États-Unis. Tout cela visait à contrer la crise et la pauvreté dans les campagnes de Sinaloa (Lazcano et Córdova, 2002 ; Cortés et Mancillas, 2007).

Les années 1940 ont été cruciales, car le Sinaloa a connu des contrastes économiques qui ont entraîné une augmentation des migrations et du trafic de drogue. Ce nouveau contexte social a permis de faire le lien entre la partie de la vie de Malverde abordée dans son mythe et la vie difficile de ceux qui ont émigré ou qui ont été impliqués dans le trafic de drogue (Perea, 2020). Le trafic de drogue dans le Sinaloa fait de Culiacán non seulement la capitale de l'État, mais aussi la capitale du trafic de drogue au Mexique, précisément parce qu'il s'agit de l'une des activités les plus rentables dans le monde du crime. Sa consolidation est attestée par l'émergence de la narcolittérature, de la narcoculture (Córdova, 2011) et la prolifération d'espaces cultuels tels que la chapelle dédiée à Malverde, c'est-à-dire une ville narcotisée (Oliver, 2012).

À côté de la chapelle, il existe d'autres espaces sacrés où des valeurs telles que la richesse économique et luxueuse sont exaltées comme synonymes de succès. C'est le cas de l'un de ses principaux cimetières, Jardines del Humaya, dont l'exclusivité réside dans les luxueux mausolées et l'importance des personnes qui y sont enterrées. La bravoure et l'héroïsme font partie des histoires et des légendes qui relatent les exploits de ces personnages et, en même temps, de l'identité locale.

Certaines de ces représentations, plutôt que de caractériser la cruauté du crime dans des contextes de trafic de drogue, peuvent devenir des étendards moralisateurs dans des batailles criminelles comme celle qui se déroule actuellement dans la ville (Oliver, 2012 : 96). Avec les événements violents qui ont commencé en septembre 2024, des tombes et d'autres sites sacrés pour les trafiquants de drogue impliqués dans la guerre entre les deux factions du cartel de Sinaloa ont été détruits, montrant clairement que la moralisation ou la démoralisation des camps opposés dans une ville narcotisée est possible par la destruction de ses symboles sacrés les plus représentatifs.

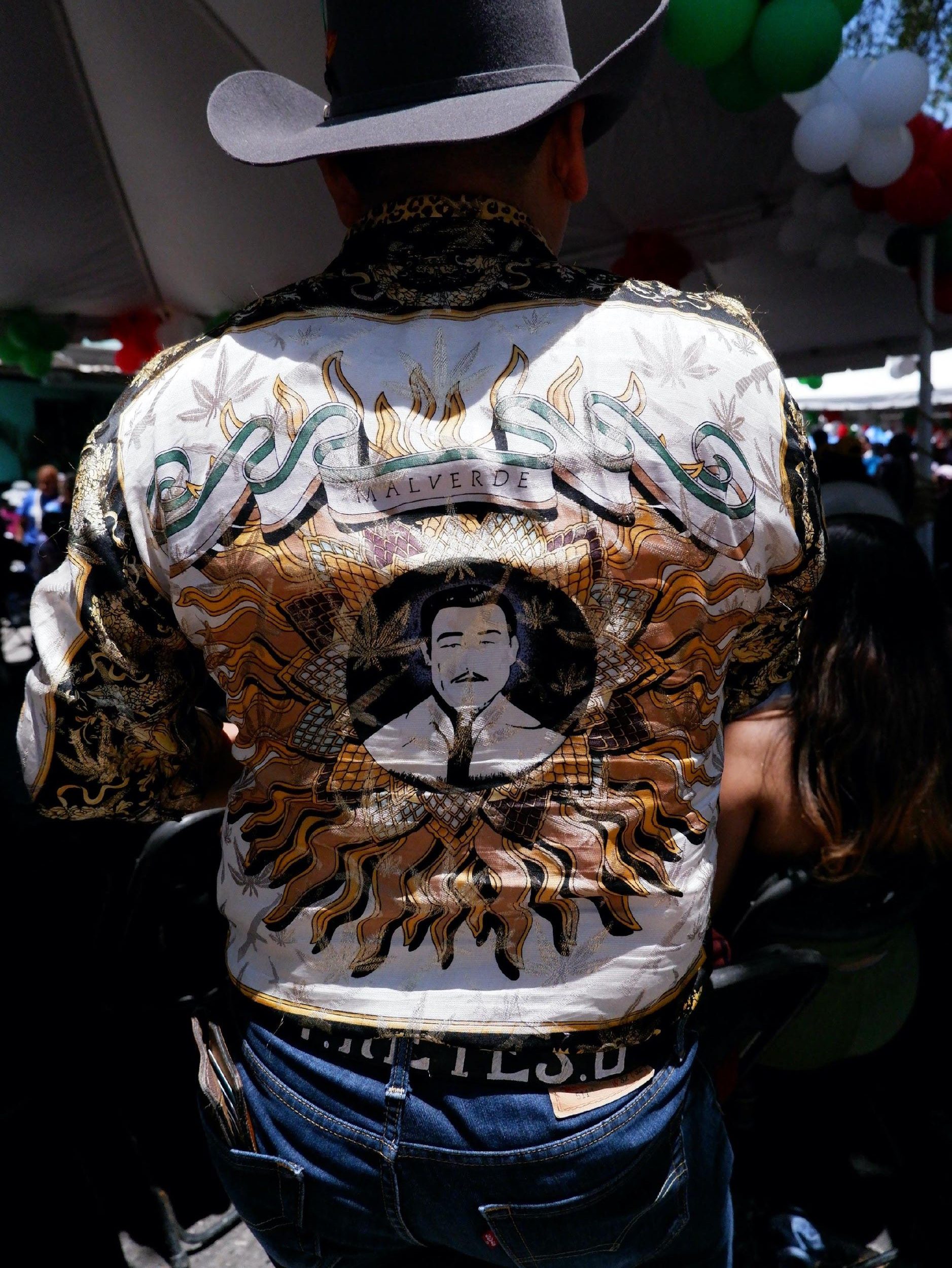

Culiacán est également un lieu de mode. D'une part, les contributions de la vallée de Culiacán au monde de la mode sont venues du style ranchero caractéristique de musiciens et chanteurs tels que Chalino Sánchez ou Los Tigres del Norte, un style dont on a dit (par la voix de Los Tucanes de Tijuana) qu'il avait remplacé la mode des pachucos de la région et qui est présent dans l'image de Malverde créée au début des années quatre-vingt. Cependant, la transition de la société mexicaine de la campagne à la ville, qui a caractérisé la seconde moitié du 20e siècle, a été un facteur important dans le développement de cette image. xxLe nouveau siècle a vu un changement radical, car bien que le style ranchero ou cow-boy soit toujours présent, ce sont les marques italiennes et les vêtements de marque qui font partie des intérêts, non seulement des grands capos, mais de tous ceux qui font partie de la narcoculture (Córdova, 2011 ; Oliver, 2012).

En ce qui concerne la littérature et les autres manifestations artistiques, la présence de la narcoculture est presque une caractéristique de ce qui se fait à Culiacán. Les innombrables narcocorridos écrits par une armée de compositeurs offrent non seulement une quantité impressionnante de matériel d'analyse et de discussion sur la musique elle-même, mais aussi sur les exploits, les confrontations et les pertes de vie de certains criminels originaires de la région (Ramírez-Pimienta, 2020). Plus récemment, l'art contemporain a également imprimé des pièces portant le même sceau, comme les expositions réalisées avec les couvertures mêmes des personnes assassinées et retrouvées enveloppées dans des couvertures dans des terrains vagues.

Des dramaturges et des romanciers se sont également inspirés de la figure de Malverde. L'œuvre d'Óscar Liera, Le cavalier de la divine providence -Publié en 1984-explore le conflit entre l'Église catholique et les disciples de Malverde à Culiacán. Le roman de Leónides Alfaro, La malédiction de Malverderaconte deux histoires liées par le contexte géographique et culturel de Sinaloa, entremêlant la légende de Malverde avec des récits plus contemporains. Il est également question d'Eduardo Galeano, l'écrivain uruguayen, qui a décrit Malverde comme une figure de Robin des Bois. Le roman d'Arturo Pérez-Reverte, La reine du Sudcomprend une description de la chapelle de Malverde. Élmer Mendoza a fait des descriptions très précises de l'environnement du saint dans ses écrits (Cortés et Mancillas, 2007).

Bandit social

D'un point de vue académique, l'un des premiers ouvrages illustrant tout ce qui entoure Jesús Malverde, et que l'on peut encore trouver dans certaines bibliothèques, est l'essai intitulé Malverde, un bandit généreux (López-Sánchez, 1996), qui contient des informations pertinentes et moins diffuses que d'autres discours plus actuels sur le mythe fondateur. De même, dans ce texte, l'auteur utilise une description pour se référer à la chapelle, qu'il appelle un ermitage.

Dans sa description, Sergio López-Sánchez explore un lieu encore "humble", à l'architecture très rudimentaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il mentionne toutefois que d'autres saints du panthéon catholique sont déjà présents, notamment des images de la Vierge de Guadalupe et de Jésus-Christ. Il signale également que la vente de produits et de services spirituels est située à l'extérieur des locaux. López-Sánchez (1996) relate également les événements les plus récents, liés à l'enlèvement de la croix de Malverde de son emplacement d'origine et à la permanence de la tombe pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement de l'espace public.

Les observations ethnographiques d'Arturo Lizárraga (1998) l'aident en revanche à comprendre comment le culte de Jesús Malverde est le produit d'une "tradition sélective". En d'autres termes, des traditions et des symboles du passé et du présent y ont été déposés, réunissant des saints officiels et des héros locaux qui donnent un sens à la réalité dans laquelle vivent les gens. De cette manière, le chercheur explore dans les expériences des personnes interrogées ce qu'elles savent de Jesús Malverde. Ainsi, l'"ange des pauvres" (Lizárraga, 1998) devient une catégorie nécessaire pour comprendre que Jesús Malverde est considéré jusqu'à cette époque comme un héros qui a cherché parmi ses causes à garantir le bien-être des pauvres.

Lizárraga ne se contente pas d'expliquer le mythe fondateur, mais le remet en question en opposant l'histoire de Jesús Malverde à celle de Heraclio Bernal. De même, la chercheuse affirme que Jesús Juárez Mazo est bien né à Las Juntas, Mocorito, le 24 décembre 1870 ; le récit autour de Malverde est construit de manière sélective dans le temps où la constante, dans la voix de ses interlocuteurs, est qu'"il a toujours aidé les pauvres".

Arturo Fabián (2016) étudie le contexte historique et les conditions sociales qui ont permis l'émergence du mythe et de l'identité religieuse de Jesús Malverde. Il souligne les politiques économiques inégalitaires, les injustices sociales et le système politique corrompu du Porfiriato à Sinaloa, qui ont contribué à construire Malverde comme un "bandit social" (Cázares, 2008) qui est ensuite devenu une figure importante de la narcoculture. L'auteur souligne que la compréhension de ce contexte historique est essentielle pour comprendre l'importance de Malverde et sa vénération contemporaine, ainsi que la réinterprétation constante de sa signification qui permet sa persistance (Fabián, 2016).

D'autre part, certains chercheurs suggèrent que la présence de figures telles que la Malverde ou la Santa Muerte sont des indicateurs de réalités socio-économiques stressantes dans certaines régions du pays, ainsi que de la tentative humaine de contrôler ces situations d'incertitude (Dahlin, 2011). En d'autres termes, ces dévotions sont une manifestation de l'angoisse qui est beaucoup plus présente dans les secteurs moins privilégiés et non protégés. En particulier, les corridos dédiés à Malverde, jusqu'à il y a quelques années, se distinguaient par leurs analogies avec les légendes du banditisme et de la révolution mexicaine retravaillées par les trafiquants de drogue (Gudrún-Jónsdóttir, 2006 ; Flores et González, 2011). Ces analogies - accompagnées de musique norteño ou banda - ont non seulement été introduites dans le goût du public intéressé par ce genre musical, mais ont également contribué à la continuité de la dichotomie entre le sacré et le profane dans laquelle ces deux idées d'un bandit généreux et d'un saint trafiquant de drogue sont maintenues dans le même personnage (Gudrún-Jónsdóttir, 2006).

Malverde dans une perspective postmoderne

Différents chercheurs ont observé le phénomène d'un point de vue postmoderne dans lequel Malverde se situe parmi les voyants et les lecteurs de tarot médiatisés, les astrologues et les praticiens de la médecine alternative (Hidalgo-Solís, 2007) ; les médias et les réseaux sociaux naissants, plutôt que les églises ou les temples, ont fonctionné comme des vitrines qui présentent ces personnages comme des solutions magico-religieuses alternatives aux problèmes de la vie de tous les jours. Des qualités telles que celle de Robin des Bois du Nord, combinées à celles de bandit social, visent à réduire les problèmes d'un public fatigué par l'injustice et l'inégalité, ce qui permet dans une certaine mesure d'articuler une phénoménologie de la Malverde alimentée par un certain besoin de croire en un avenir meilleur face à une modernité écrasante (Hidalgo-Solís, 2007).

Il s'agit de systèmes de croyance et de pratiques religieuses et spirituelles qui fonctionnent comme un soutien face à la réalité, qui doit être comprise comme la manifestation d'un malaise provoqué par la modernité (Hidalgo-Solís, 2007 ; Oliver, 2012), plutôt que comme un indicateur de la pauvreté et de la marginalisation des adeptes de ce culte et d'autres cultes. Ces symptômes de malaise social - auxquels répondent de manière magico-religieuse des saints comme Malverde ou Santa Muerte - sont, pour la position postmoderne, une explication possible de l'abandon de plus en plus prolongé des fidèles à la doctrine catholique (Degetau, 2009) face aux nouvelles offres du marché religieux mexicain.

Dans ce cadre, la vision d'aborder Malverde comme un "sujet populaire" est développée (Park, 2007 ; Gómez-Michel, 2009) ; elle est basée sur l'étude des formes discursives inscrites dans l'œuvre d'Óscar Liera, Le cavalier de la divine providencequi concentre les discours de deux périodes différentes de la vie du bandit généreux : l'une liée à son travail durant sa vie de bandit, et l'autre, après sa mort, comme un imaginaire incarné qui provoque la peur accompagnée de terreur et de violence dans le métabolisme du pouvoir représenté par le trafic de drogue, une sorte d'anti-héros populairement sacralisé (Park, 2007 ; Gómez-Michel, 2009).

Iconographie malverdiste

Certains travaux sur l'iconographie malverdiste sont nés de la production d'articles religieux et de photographies, comme l'étude consacrée au supplément photographique du livre Malverde. Exvotos y corridos d'Enrique Flores et Raúl Eduardo González, pour analyser les images du culte de Malverde comme une forme de témoignage visuel (Riobó, 2022). Une approche sémiotique-herméneutique est utilisée ici pour étudier ces photographies, en soutenant qu'elles fournissent des informations sur les cycles historiques du culte, l'identité de ses croyants et leur association avec des activités criminelles.

L'analyse révèle que les photographies ne documentent pas seulement la diversité du culte, mais remettent également en question le rôle du chercheur en tant qu'observateur passif, en soulignant que les images capturent la fluidité et la diversification du culte, ainsi que les hybridations culturelles qui le façonnent. En fin de compte, l'article souligne la valeur de la photographie documentaire pour saisir la complexité et l'évolution des expressions religieuses populaires, ainsi que l'importance de les analyser dans une perspective non colonialiste.

En ce qui concerne les offrandes votives dédiées à Malverde, on sait que celles qui se trouvent dans la chapelle servent de témoignage de la foi et de la gratitude des dévots pour les miracles (Perea, 2020). Ces offrandes représentent un pacte moral entre le croyant et le saint. Elles sont essentielles pour comprendre ce phénomène, car elles sont des représentations visuelles des miracles accordés par Malverde. Leur étude révèle différentes représentations de Malverde, qui intègrent souvent des images de feuilles de marijuana, de dollars et d'armes, ainsi que d'autres symboles qui reflètent la vie et les préoccupations des dévots. Les thèmes les plus fréquents dans les offrandes votives sont liés à la famille, à la santé et au travail. La diversité des types d'ex-voto : grandes peintures, messages écrits, photographies et plaques de métal, entre autres, témoigne des différents milieux socio-économiques des personnes qui vénèrent Malverde. Ils démontrent également la persistance de l'imaginaire du bandit social, qui donne un sentiment d'espoir et de refuge à ceux qui vivent l'injustice et l'incertitude (Perea, 2020).

Conflit avec les autorités

Certains chercheurs considèrent le culte comme le résultat d'un syncrétisme religieux, en particulier parmi les groupes marginalisés, soulignant les tensions entre l'Église établie et les besoins des populations subalternes. Par exemple, Ida Rodríguez (2003) considère le culte comme une rupture entre l'institution ecclésiastique et les besoins des populations subalternes, tandis que Jorge Degetau (2009), dans une perspective anthropologique, interprète la sanctification comme un produit syncrétique soutenu par les groupes marginalisés.

Malverde représente une figure importante dans la lutte pour prendre place dans l'espace sacré de Culiacán (Price, 2005). Une lutte qui reflète des conflits qui vont au-delà d'un simple paysage et qui se manifeste par une tension entre les paysages officiels et les paysages vernaculaires, ces derniers étant considérés comme des marginaux qui ne font pas partie des premiers mais qui cherchent un lieu qui leur est propre. En ce sens, dans la chapelle, Malverde constitue un signifiant vide, produisant une infinité de significations alimentées par différents récits autour du personnage (2005).

Une partie importante de la littérature associe le culte à l'expansion du trafic de drogue dans le nord du Mexique, le considérant comme un produit symbolique de la narcoculture lié à l'expansion du pouvoir des narcotrafiquants (Sánchez, 2009) ; il est également avancé que le culte est inséparable du trafic de drogue, qui a façonné ses symboles et ses rituels (Cantarell, 2002). Anajilda Mondaca (2014) considère la Malverde comme un symbole de pouvoir plutôt que de religiosité populaire, lié à l'esthétique du narco et utilisé par des groupes armés illégaux. De même, bien que le rôle du narcotrafic soit reconnu, elle souligne également la présence d'autres croyants issus de groupes subalternes (Fernández-Velásquez, 2010).

D'autre part, certaines études associent Malverde à l'immigration clandestine et aux symboles identitaires des Mexicains vivant à l'étranger. Sa figure est représentée comme un symbole national pour les immigrants, leur apportant protection et sentiment d'identité régionale (Arias et Durand, 2009). Cependant, l'association de Malverde à la criminalité, en faisant référence à un narcoculte appartenant à la narcoculture mexicaine, n'a pas été entièrement bien accueillie aux États-Unis (Zebert, 2016), car les autorités de l'immigration y voient un élément de preuve pour s'assurer que le propriétaire des objets de culte est une personne liée au trafic de drogue, afin d'être détenu, poursuivi et, dans certains cas, même expulsé.

Kristín Gudrún-Jónsdóttir (2006 ; 2014) utilise le concept de subalternité pour analyser le culte en tant que système de croyance en dehors de l'Église officielle, en soulignant l'importance de la musique, le mélange du sacré et du profane, ainsi que le rôle des rituels. À cette fin, il se penche sur des œuvres littéraires qui ont pris la figure de Malverde comme thème de fiction, comme la pièce de théâtre susmentionnée Le cavalier de la divine providence et le roman Jésus Malverde. Le saint populaire de Sinaloa de Manuel Esquivel (2015).

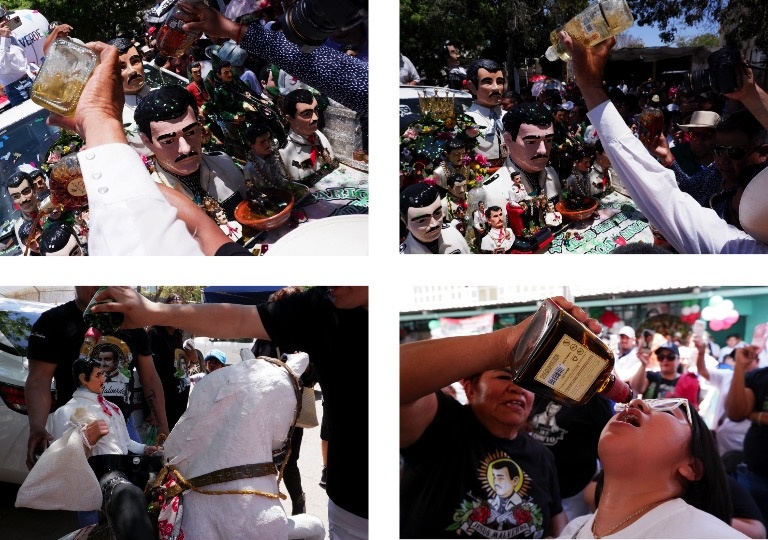

En ce qui concerne les dévots et le tourisme religieux qui circulent pendant l'anniversaire de son deuil, il a été constaté que le phénomène est principalement motivé par des raisons religieuses qui attirent des visiteurs locaux, nationaux et internationaux qui coexistent avec des symboles de la narcoculture, ce qui lie également le site au tourisme noir (Guzmán et Flores, 2023). Les événements observés par Sandra Guzmán et Silvestre Flores (2023) comprenaient des spectacles musicaux, la consommation d'alcool et la vente de souvenirs avec des images de Malverde. Ils mentionnent également que les visiteurs venaient de divers endroits, y compris d'autres États du Mexique et des États-Unis. Le rituel comprenait le bain de la statue de Malverde dans de l'alcool. Le pèlerinage en l'honneur du saint est un élément important de la visite, tandis que le lien avec la narcoculture représente le côté sombre du site. Le site sert d'espace de dévotion personnelle et a des liens avec le monde criminel (Guzmán et Flores, 2023).

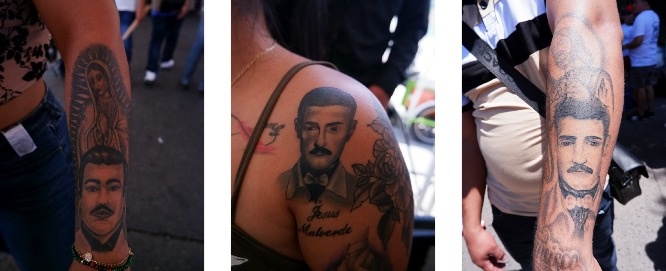

Les cultes dédiés à la Santa Muerte, à Jesús Malverde et à l'Angelito Negro offrent à leurs adeptes des formes d'identité, de protection et de survie dans des contextes marqués par la violence et la marginalisation (Gaytán et Valtierra, 2023). Ici, les tatouages sont un élément crucial de l'identité et de l'engagement des fidèles de la Santa Muerte. Ces marques visibles scellent le pacte avec la divinité et renforcent l'appartenance à la communauté. Bien que perçus comme un stigmate par les étrangers, les tatouages sont des symboles de protection et de fidélité. En revanche, Felipe Gaytán et Jorge Valtierra (2023) affirment que les adeptes de Jesús Malverde n'ont pas recours aux tatouages, mais utilisent des objets tels que des médailles ou des colliers. Les adeptes de l'Angelito Negro pratiquent l'autolacération en guise de sacrifice et de lien avec le surnaturel. Ces pratiques divergentes montrent la diversité des moyens utilisés par les cultes pour gérer symboliquement la peur et l'incertitude générées par la violence.

Comme le montre cette section, le phénomène religieux de Malverde a été abordé sous différentes perspectives, soulignant la diversité des éléments qui l'encadrent et le contextualisent en tant qu'anima d'un bandit généreux et en tant que saint du trafic de stupéfiants. Le mythe fondateur qui trouve son origine dans la mort tragique de Jesús Malverde a été largement débattu. De même, l'intérêt pour la caractérisation de ses dévots, des systèmes de croyance et des pratiques religieuses qui ont dérivé du culte de l'anima est évident. L'étude de la musique et de la littérature n'a pas seulement été soutenue, mais elle est continuellement alimentée par de nouveaux produits culturels tels que les narcoseries et les évocations des "tumbadas".

En particulier, l'étude de l'encadrement matériel et symbolique des offrandes votives, des tatouages, des vêtements et accessoires vestimentaires, des objets rituels, etc., fait l'objet de cet essai photographique, qui vise à contribuer à l'élaboration de l'inventaire de ces biens de salut produits tant par la famille Malverdista que par les dévots eux-mêmes. En ce sens, il offre une mise à jour de la littérature générée au cours des cinq dernières années, ainsi qu'une mise à jour des " biens de salut " observés lors de la visite de la chapelle en 2024.

Méthodologie

Production et consommation de produits de salut populaire

Comme nous l'avons dit, la matière première de cet essai est constituée par les produits du salut générés par le culte de Jésus Malverde. C'est pourquoi parler du marché religieux mexicain implique de reconnaître la grande diversité des dénominations qui élaborent chaque jour des stratégies de marketing pour attirer les croyants mexicains dans leurs églises. Il convient de rappeler qu'avec la réforme de la Constitution mexicaine et de ses lois respectives au début des années 1990, le Mexique est devenu un pays libéral, même en ce qui concerne la reconnaissance de la liberté de culte et le fait de ne plus être un pays monopolistiquement catholique et guadeloupéen. En conséquence, différentes églises ont été légalement reconnues et réglementées par l'État, garantissant la liberté des Mexicains de choisir parmi les différentes confessions celle qui correspond le mieux à leurs besoins spirituels et à leur foi.

La théorie sociologique de la religion sur les économies religieuses (Finke, 1988 ; Frigerio, 1995) souligne que dans une société moderne, où la liberté religieuse est garantie par la loi et légitimée par l'État, une relation économique d'offre et de demande peut se développer entre les différentes Églises et la société. Cette approche se limite à considérer économiquement les églises comme des producteurs de biens de salut en fonction des besoins des groupes sociaux qui composent le marché religieux (Stark et Finke, 2003 ; Finke, 2004). On comprend ainsi qu'historiquement, certaines églises nord-américaines ont été en concurrence avec d'autres pour établir une relation producteur-consommateur avec la société à travers le marché des biens de salut aux États-Unis (Finke, 1992).

En ce qui concerne la religiosité populaire (De la Torre, 2016), il est nécessaire de souligner que, la plupart du temps, elle n'est pas soutenue par une institution ecclésiastique ou une église, mais par des formes d'organisation sociale et communautaire au sein desquelles la structure d'une église particulière est souvent subordonnée. Cette situation rend l'approche économique complexe, car les consommateurs de religiosité populaire ont également tendance à contribuer à la production de biens de salut ; les formes d'organisation ont tendance à être plus émergentes (Fabián, 2019) ; et la légitimité est généralement accordée par la société plutôt que par des institutions telles que l'État. Toutefois, ces systèmes de croyance seront alimentés par certains "enseignements fondamentaux" (Finke, 2004), en particulier les enseignements catholiques.

Tant les traditions héritées, principalement du catholicisme guadaloupéen, que les innovations produites dans les cadres socioculturels du nord-ouest du Mexique, façonnent ce type d'enseignements nucléaires religieux et moraux autour de Jésus Malverde et de son culte (Fabián, 2016 ; 2019). Ainsi, il n'est pas difficile de comprendre que dans une célébration religieuse, telle que la fête patronale, le social et le religieux convergent dans les cadres du sacré et du profane.

Comme nous l'avons vu, dans sa phase de consolidation, une petite forme d'organisation a pris forme dans le culte de Malverde, qui continue aujourd'hui encore à administrer la chapelle et les biens de salut. La "famille malverdiste", comme elle se nomme souvent, est l'"institution" qui produit et offre (et en même temps consomme) les biens de salut malverdistes (côté de l'offre) que l'on peut observer principalement lors de la célébration religieuse ou fête patronale qui a lieu tous les 3 mai dans la chapelle de Culiacán (Fabián, 2019).

Observation des participants et outils cognitifs

Avec la base théorico-conceptuelle présentée, nous avons cherché à approfondir la circulation des biens de salut liés au culte de Malverde. Cependant, la présence ou l'absence de ces biens, ainsi que l'augmentation ou la diminution de leur production, définissent l'état actuel du culte ; c'est pourquoi il est nécessaire de conserver des archives de ces biens afin de comprendre leurs processus de transformation, de changement, etc. Le "regard anthropologique", typique de l'anthropologie mexicaine, contient une gamme impressionnante de méthodes, d'outils et de techniques pour collecter et analyser les informations obtenues lors des fêtes religieuses, des carnavals, des fêtes patronales, des rituels funéraires, etc.

Le travail ethnographique d'observation participante permet d'incorporer des outils audiovisuels pour aider à enregistrer ce qui est observé sur le terrain. Ainsi, l'utilisation de la photographie est très utile pour collecter des informations qui seront analysées par la suite. Cependant, il est nécessaire de comprendre que le regard anthropologique en général et l'observation participante en particulier ne se réfèrent pas seulement à l'utilisation d'un ensemble de méthodes ethnographiques pour collecter des informations sur le terrain, mais à l'utilisation de soi-même comme un outil "primaire" pour comprendre les réalités sociales, les comportements et les significations dans ses propres contextes.

Elle s'appuie sur l'ethnographie visuelle en tant que méthode, car elle implique l'utilisation de la photographie pour étudier les configurations sociales et pour obtenir une distance critique par rapport à l'activité ethnographique dans le domaine religieux, car elle permet de matérialiser les formes visibles du culte dans un contexte spatio-temporel donné (Chatagny, 2021). La collecte et le traitement des données visuelles doivent prendre en compte les raisons de la position et du point de vue du chercheur au moment de la prise de vue. Ainsi, les données photographiques sont une construction du chercheur et doivent faire partie d'un cadre d'analyse ; les connaissances stockées dans la photographie sont spécifiques et rendent visibles les éléments d'une situation qui étaient déjà présents, mais qui n'ont pas été remarqués lors de la visite sur le terrain (2021). Ainsi, observer n'implique pas seulement de regarder à travers l'objectif photographique : il faut comprendre que l'observation se trouve dans l'ordre naturel comme une capacité inhérente à l'homme de percevoir le monde à l'aide de ses sens dès la naissance. Dans cet ordre, observer implique d'expérimenter et de découvrir l'environnement par curiosité, sans avoir besoin d'outils spécifiques ou de formation (Quintana, 2021).

En revanche, l'observation scientifique est un processus systématique, intentionnel et planifié utilisé pour comprendre les phénomènes, y compris les phénomènes sociaux. Il s'agit d'un élément clé de la méthode scientifique, qui nécessite un objectif clair, une planification minutieuse et une collecte de données structurée (Quintana, 2021). Des outils et des instruments soutiennent et enregistrent les observations, tandis que les données sont analysées et interprétées pour tirer des conclusions. L'observation participante est une technique fondamentale de la recherche qualitative, en particulier de l'ethnographie, où le chercheur s'intègre au groupe étudié pour en comprendre la dynamique de manière globale. Pour faciliter ce processus, les chercheurs développent et utilisent une variété d'outils qui leur permettent de collecter et d'analyser plus efficacement les informations recueillies sur le terrain.

L'observation participante - comme toute observation scientifique - doit être claire quant au but de l'intervention du chercheur et doit donc être étayée par les objectifs du chercheur. Ce processus facilitera l'identification et la sélection de comportements spécifiques pendant le séjour sur le terrain. La conception d'outils de recherche qualitative, tels que des listes de contrôle ou des échelles d'évaluation, est essentielle pour faciliter la collecte des données (Quintana, 2021). Toutefois, lors de l'observation photographique des participants, le chercheur doit tenir compte de divers outils et compétences cognitives (Andrango, 2021). et al2020) parce qu'ils améliorent la capacité à collecter des données significatives et à interpréter les phénomènes sociaux avec précision, et qu'ils ont le potentiel d'améliorer les compétences d'observation visuelle nécessaires à l'observation des participants.

1) Outils cognitifs visuels : pendant l'observation photographique des participants, des outils visuels tels que les cartes mentales et les cartes conceptuelles peuvent aider les chercheurs à organiser leurs pensées initiales et leur compréhension de l'environnement photographié. Ces outils peuvent évoluer au fil de l'observation en représentant visuellement les liens entre les différents aspects de l'étude, tels que les relations entre les individus, les thèmes récurrents, les configurations spatiales ou les événements clés, facilitant ainsi la sélection du sujet, la composition de la prise de vue et l'identification des éléments visuels significatifs dans le cadre. La création de croquis et de diagrammes de l'environnement peut améliorer la compréhension des relations spatiales et éclairer les choix photographiques.

En ce sens, dans le cas du phénomène observé dans cette étude, les visites antérieures à la chapelle et le retour constant aux éditions précédentes de l'anniversaire et de la posada permettent de prévoir le développement des itinéraires, des mouvements et des ruptures qui ont lieu pendant la célébration de la fête. Cela permet de structurer et d'ordonner les espaces occupés par les fidèles et les images religieuses tout au long de la fête.

2) Outils d'organisation cognitive (organisateurs graphiques) : les organisateurs graphiques ou les techniques d'étude de la grammaire visuelle de l'image peuvent être utilisés pour établir des relations visuelles afin de structurer plus facilement les notes de terrain, en les reliant à des photographies spécifiques et en identifiant les concepts clés, les relations et les séquences d'événements capturés dans les images. De même, les lignes du temps permettent de retracer la chronologie des événements photographiés, tandis que les diagrammes de cause à effet servent à analyser les facteurs contribuant au phénomène religieux documenté dans les images. Les systèmes de catégorisation sont utiles pour classer les photos en fonction de thèmes, de sujets ou de techniques de composition. Ces systèmes peuvent être créés en prêtant attention aux interactions entre les personnes, à leurs actions et à leurs croyances, ainsi qu'à leurs propres questionnements et normes.

3) Outils cognitifs d'inférence : les situations de résolution de problèmes peuvent être utilisées (srp) pour analyser les interactions complexes ou les événements inattendus rencontrés lors de la prise de photos. Ce sont des outils qui activent et concentrent la pensée pour l'expansion et la contraction des idées, leur organisation, la prise de décision, la clarification des arguments et le développement de la créativité (Andrango et al., 2020). De cette manière, les chercheurs peuvent explorer différentes interprétations des photographies, envisager d'autres points de vue et prendre des décisions éclairées quant aux images à capturer et à la manière de les encadrer.

Pour le présent travail, le développement de ces outils cognitifs a permis de développer la partie photographique de cet essai. Le processus de production photographique en dépendait, ce qui a permis d'améliorer la composition des photographies, de définir les séries de photographies à l'aide des systèmes de catégorisation et de résoudre les problèmes grâce à la créativité. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement de l'action de documenter ce qui est observé, mais de l'action d'enregistrer et de communiquer ce qui est observé en même temps.

Utiliser le regard ou l'œil photographique, comme on l'appelle familièrement, pour utiliser l'appareil photo et générer des documents communicatifs, c'est utiliser ces outils tout au long d'un processus de production visuelle, allant de la préparation des réglages de l'appareil photo et du type d'objectif à utiliser, aux conditions d'éclairage au moment de la prise de vue. En ce sens, le développement de l'œil photographique correspond au développement de compétences cognitives liées à l'œil humain lui-même et aux processus cognitifs et mentaux respectifs qui nous permettent d'appuyer sur le déclencheur.

Cette perspective reconnaît que les observations du chercheur sont filtrées par les expériences, les croyances et les connaissances individuelles. Ce type d'observation cognitive reconnaît également que l'histoire personnelle, les émotions et les préjugés influencent ce qui est observé et la manière dont il est interprété. Les individus ne peuvent voir et observer que ce qu'ils ont construit "à l'intérieur" d'eux-mêmes (Andrango et al2020) ; par conséquent, les observateurs doivent être conscients de leurs préjugés et de la manière dont ils peuvent affecter leurs perceptions.

Avec ce qui précède, nous voulons souligner que l'observation participante n'est pas seulement un outil auxiliaire de la recherche qualitative, dans lequel sont déposés les résidus des entretiens et ce qui est observé à l'œil nu. Au contraire, c'est à travers cette technique, soutenue par les outils et les techniques de la photographie et les outils cognitifs inhérents à l'être humain, que les observations faites sur le terrain sont basées, en ce qui concerne cet essai photographique, afin de contribuer à l'étude et à l'inventaire des biens du salut malverdiste.

Cela dit, la section suivante s'appuie sur les résultats obtenus au cours du travail de terrain, principalement lors des anniversaires de la mort de Jesús Malverde. Une partie importante de leur analyse est présentée ici, tandis que l'autre partie se trouve dans l'essai photographique dont ce document est dérivé. En ce sens, les références aux photographies que l'on trouve dans cette section correspondent à l'étude des images dans la section photographique de ce travail.

L'actif du détournement du salut

La fête patronale de Jésus Malverde est le cadre idéal pour une révision constante des biens de salut présents dans les croyances et les pratiques malverdistes. Les traditions et les innovations contenues dans les enseignements fondamentaux malverdistes sont exposées et mises en pratique lors de la célébration du 3 mai de chaque année. Cet essai met en lumière ce qui a été observé lors de la célébration de 2024.

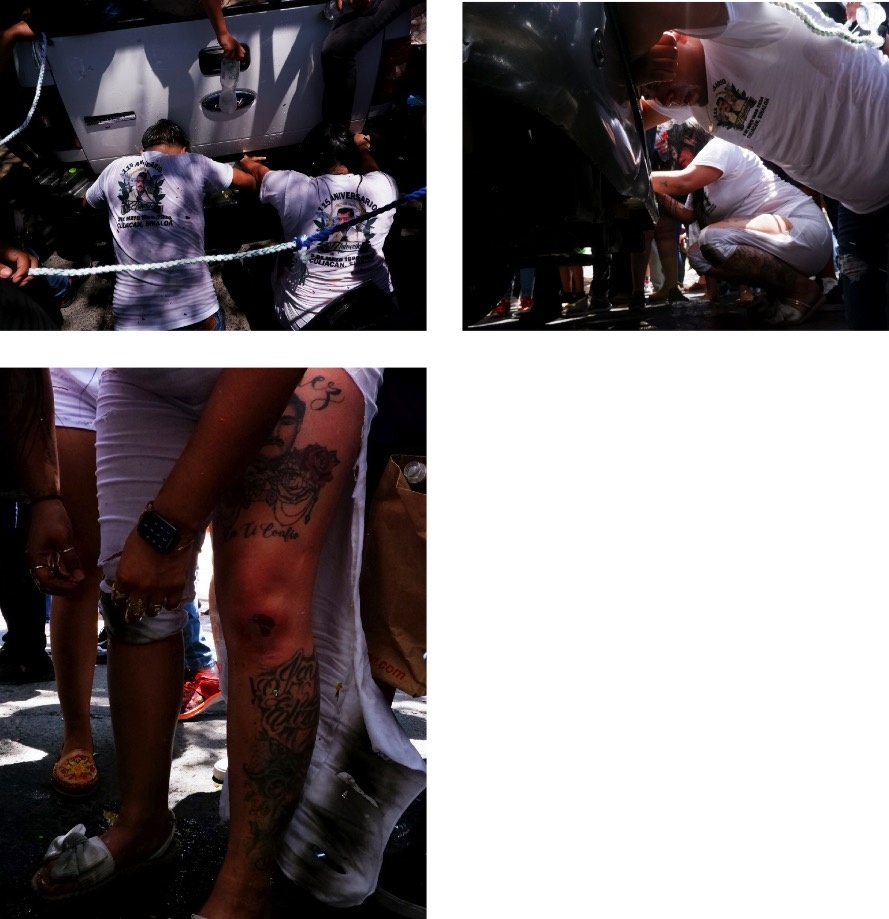

Il convient de noter que j'ai constamment visité la chapelle depuis 2015, à l'exception des années de confinement causées par la pandémie de covid-19. Pour cet essai, différentes catégories ou types de biens ont été suivis, comme les répliques de l'image, en particulier le buste de Malverde. Nous avons également observé les porteurs de ces images qui accompagnent Malverde lors de sa procession. Les tatouages sont un élément qui commence à prendre forme en tant que tradition, puisqu'il est normal de voir pendant la fête, surtout pendant la procession, que les gens enlèvent leur chemise pour montrer leurs tatouages de Malverde.

Traditions de la foi malverdiste

Certaines des traditions associées au culte de Malverde, comme la fête elle-même, qui est un bien déjà décrit à plusieurs reprises, sont des coutumes catholiques ou des enseignements fondamentaux qui proviennent de la foi catholique et qui sont reproduits et re-signifiés dans le culte de Malverde. Aujourd'hui encore, ce fait continue d'être représenté comme une manifestation de la culture de Malverde. Pendant la célébration, on continue à porter des pierres sur l'autel principal de la chapelle, sur certaines desquelles on peut lire la pétition et le commandement auxquels elles se sont engagées. Cependant, cette pratique est de moins en moins utilisée, et ce sont désormais les bougies et les offrandes votives qui arrivent en grande quantité, pour remplir la même fonction, bien que de manière un peu plus rentable sur le plan chrétien.

Au fil du temps, le visage de Malverde a subi diverses modifications en tant qu'objet d'adoration. Rappelons que dans les premiers temps, l'anima, le fantôme ou l'esprit, c'est-à-dire une figure inanimée, était Malverde et que le matériau était son tombeau de pierres et sa croix de poutres de chemin de fer, qui étaient effectivement des objets animés, palpables et observables. Comme on le sait, le buste de ce saint est la représentation actuelle ; il est caractérisé par un artiste depuis près de quatre décennies et est considéré comme l'image originale de Malverde.

La croix de Malverde (voir image 1), mentionnée dans les louanges et les corridos, est toujours présente à l'entrée de la niche où repose le buste original du généreux bandit. Dans cette niche, ainsi que dans les niches situées sur les côtés de la chapelle, on trouve diverses répliques artisanales du personnage, certaines entourées de figures de la Vierge de Guadalupe, de Jésus-Christ, de saint Jude Thaddée et de Santa Muerte, principalement (voir image 3). L'association de ce personnage avec les autres saints catholiques chargés de soigner et de protéger leurs fidèles est une tradition qui légitime la spiritualité catholique, puisqu'il fait partie du panthéon de dévotion des personnes qui cherchent à placer un cierge dans la niche.

Consacrer les images de Malverde en leur versant de la liqueur sur la tête (voir images 11 à 14) est une pratique qui est restée une tradition au cours de la procession, d'abord exclusive aux membres de la chapelle, mais qui est aujourd'hui réalisée collectivement. Cette action et d'autres impliquant des boissons enivrantes ou des psychotropes proviennent de représentations syncrétiques introduites dans le catholicisme à partir d'autres traditions. Lors de la fête de Malverde, outre le fait de renverser des boissons sur le saint, des bouteilles d'alcool sont partagées entre les fidèles pour s'enivrer et, dans une moindre mesure, certains consomment du cannabis près de l'image principale pendant la procession.

En ce qui concerne les cargueros, il a été possible d'observer une représentation d'environ un mètre de la figure du généreux bandit chevauchant son cheval (voir image 4), elle-même montée sur une structure métallique qui permet de la porter sur les épaules. D'autres cargueros, à cette date, prennent leurs propres images de Malverde dans leurs chapelles personnelles ou familiales et les portent pour accompagner l'image dans la niche principale pendant la procession, soit en montant leur image sur le même camion, soit en marchant en procession à côté d'elle (voir image 10).

Une tradition observée depuis la visite de 2015 et qui reste constante pendant la procession est liée à l'exposition des tatouages du visage de Malverde. Il est naturel de voir des fidèles qui, pendant la procession, exposent les tatouages sur leur dos, leur poitrine, leurs épaules, entre autres parties du corps (voir images 6 à 10). En 2024, la présence du généreux bandit sur les avant-bras, les mains ou les jambes est remarquable et nouvelle, de même qu'elle est de plus en plus stylisée et accompagnée d'autres saints catholiques (voir image 6).

Le style vestimentaire "buchón" fait partie de la caractérisation de certains adeptes. Tant les responsables de la chapelle que d'autres fidèles et commerçants ont essayé de conserver l'image de Malverde, tant dans les vêtements que dans les accessoires vestimentaires (voir image 5). La musique des fanfares est un autre élément qui se manifeste au cours de la procession. On sait que Malverde aime les corridos, c'est pourquoi certains d'entre eux sont souvent interprétés par des personnages glorifiés comme le "saint patron", dont les actions de banditisme ont été similaires à celles de son saint. D'autres genres musicaux ont été joués les années précédentes ; cependant, après la pandémie et les événements violents qui se sont produits ces dernières années dans la ville, l'absence de différents acteurs est notoire.

Innovations

Lors de la visite de 2024, j'ai pu documenter deux personnes qui ont décidé de faire pénitence en marchant à genoux derrière l'image principale pendant la visite (voir les images 15 à 17). Il s'agissait d'un événement inhabituel, car il nécessite une attention particulière en raison de la chaleur intense qui règne à Culiacán. Néanmoins, cette tradition, qui peut être observée plus fréquemment dans le Guadalupanismo que dans le Malverdismo, a une résonance similaire à partir de la base commune du catholicisme populaire. "Marcher à genoux est considéré comme un acte de foi populaire impliquant la génuflexion et la pénitence, deux pratiques spirituelles catholiques poussées à l'extrême.

Le niveau de complexité de cette pénitence augmente lorsque des facteurs tels que la chaleur extrême des tropiques, le béton brûlant en pleine journée et le manque d'expérience des pénitents pour effectuer des pratiques spirituelles de ce type s'ajoutent au fait de marcher à genoux ; il s'agit toutefois d'une pratique innovante au sein du malverdismo, car auparavant, c'étaient les pénitents qui devaient se conformer à l'ordre de porter visiblement un tatouage du corps du saint.

Depuis plusieurs années, les bijoux, les scapulaires et autres accessoires religieux sont les éléments qui décorent l'avant du camion qui conduit la procession, sacralisé par un bain de whisky ou de tequila ; cependant, une innovation récente est liée à la présence croissante de la religion yoruba dans le cadre de la "narcoculture". Malverde n'a pas fait exception et la présence matérielle d'éléments tels que des colliers ou des représentations et des interventions sur l'image du saint, comme la peinture de ses vêtements en sept couleurs/pouvoirs (voir images 18 à 21), est évidente dans la fête.

Enfin, je voudrais souligner deux éléments qui me semblent pertinents. Le premier concerne la tolérance et le respect de la société à l'égard de ce type de cultes populaires. Contrairement à il y a quelques années où le fait d'être un malverdista était puni par la loi nord-américaine (Zebert, 2016) et criminalisé tant par les autorités que par la société mexicaine, ce changement se reflète dans différentes représentations culturelles au sein de la fiesta, mais la pratique de se faire tatouer en tant que manda ou pénitence se démarque particulièrement. Lors d'observations récentes, j'ai remarqué que les dévots ne se tatouaient plus dans des parties cachées de leur corps, mais que nombre d'entre eux se tatouaient l'image sur le bras ou l'avant-bras, et portaient des motifs plus élaborés et décorés (voir images 6 à 8).

L'autre aspect qui ressort est celui du genre. La présence de femmes dévotes est notable, de même que la production de produits de salut destinés à ce secteur. S'il est vrai que la figure de Malverde a été décrite comme masculine, à l'image de personnages qui se distinguaient par leur aspect "macho mexicain", il est également vrai qu'au fil des ans, elle a fait l'objet de diverses interventions, tant de la part des dévots que des commerçants. Lors d'observations récentes, j'ai remarqué que l'image commençait à se distinguer avec des faux cils, des yeux bleus, du blush sur les pommettes et du rouge à lèvres (voir image 21).

Un navire de charge a également été observé avec sa version du amigurumi de Malverde (voir image 22), qui mêle les modes et les tendances de différentes cultures populaires mondiales à la religiosité populaire mexicaine. Il en va de même pour la tradition de se faire tatouer pour payer les mandas. Dans ce dernier cas, de plus en plus de femmes (voir images 6, 7, 14 et 17) se font tatouer non seulement le visage du saint, mais aussi des parties visibles de leur corps. Il est important de faire cette remarque sur la catégorie féminine non pas en raison de leur plus ou moins grande participation à la fête par rapport à l'avant et à l'après ou par rapport au nombre d'hommes présents, mais en raison des biens de salut qui sont introduits par elles et pour elles par rapport à la foi malverdiste, c'est pourquoi il me semble pertinent de poursuivre cette question.

Réflexions finales

Connaître la manière dont les cultes populaires sont maintenus en vie, ainsi que les pratiques et les croyances qu'ils génèrent, est une tâche nécessaire pour comprendre le champ ou le marché religieux mexicain. Dans cet essai photographique, nous avons cherché à comprendre la dynamique des biens de salut populaires, tant en termes de traditions que d'innovations, qui sont présents lors de la célébration de la fête de Jesus Malverde à Culiacán, afin de comprendre comment l'offre de biens de salut populaires reste dynamique entre la tradition et l'innovation, et de cette façon, son culte reste en vigueur.

Dans cette recherche, il a été possible de documenter différents biens de salut, certaines pratiques innovantes et d'autres provenant de la tradition catholique et d'autres systèmes de croyance. En ce qui concerne ces dernières, les traditions, du moins celles présentes lors de la fête, s'inscrivent de plus en plus dans un cadre de tolérance et de respect de l'environnement. En ce sens, le respect de l'ordre et des normes établis par le catholicisme populaire est un facteur prépondérant dans le développement de pratiques qui sont restées constantes ces dernières années, comme le fait de se faire tatouer comme un commandement. En d'autres termes, le catholicisme en tant que socle populaire contribue à la légitimité sociale et réglementaire de certains biens de salut.

La procession, lors de la célébration du 3 mai, reste la principale pratique religieuse qui génère des biens de salut populaires ; il y a une concentration d'images provenant d'autels personnels et familiaux, ainsi que de leurs porteurs qui se joignent à la procession. Dans le cadre de cette tradition, des innovations ont été apportées aux différentes figures portées par les cargueros. Les innovations liées à la religion yoruba sont particulièrement remarquables, comme le fait d'accrocher au saint des colliers Elegguá ou de peindre ses vêtements aux couleurs des sept puissances ou divinités du panthéon yoruba. Dans ce sens, l'utilisation de plus en plus constante de faux cils dans les yeux de certaines figures du saint ou de fard à joues sur ses joues est également remarquable.

Des traditions telles que la pratique spirituelle du tatouage en tant que manda ont non seulement été maintenues en vie, mais sont devenues une pratique socialement acceptable parmi les hommes et les femmes qui se consacrent à la Malverde. Cette tradition comporte également des éléments novateurs, tant au niveau des motifs que des parties du corps où ils sont réalisés, principalement à des endroits de plus en plus visibles et tolérables à la vue d'autres personnes, même sans la crainte d'être arrêté par les autorités pour le simple fait d'avoir un tatouage de Malverde.

Il est nécessaire de rappeler que dans la religiosité populaire, la production de biens de salut et leur consommation ne dépendent pas uniquement des institutions religieuses, mais des participants eux-mêmes, ce qui inclut les femmes au sein du malverdismo. Cela ne se produit pas à travers leurs attributs au sein de la narcoculture, mais à travers la production-consommation de biens de salut populaires qui se manifestent dans certaines des photographies de cet essai. Il sera donc nécessaire d'approfondir les besoins spirituels des personnes qui encouragent la création de ce type de biens, parmi d'autres sources d'information, dans le cadre de futures analyses du système malverdiste de production de biens de salut.

Bibliographie

Andrango-Toaquiza, María Fernanda; Lourdes Carmen Guanoluisa-Toapanta, Aída Marina Cañar-Chasi y Edwin Orlando Muso Lema (2020). “La implementación de herramientas cognitivas en la educación general básica y educación básica superior”, Ciencias de la Educación, vol. 6, núm. 4, pp. 1267-1278. http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i4.1535

Arias, Patricia y Jorge Durand (2009). “Migraciones y devociones transfronterizas”, Revista Migración y Desarrollo, núm. 12, pp. 5-26. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-75992009000100001&script=sci_abstract

Cantarell, Melvin (2002). Malverde y Bernal, el santo y el héroe en la historia de la violencia, criminalidad y narcotráfico en el noroeste de México. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa.

Chatagny, Guillaume (2021). Experiencing a Mosque through Photography: Islam as an Ordinary Religion, Visual Ethnography, vol. 10, núm. 2, pp. 31-48. http://dx.doi.org/10.12835/ve2019.1-0161

Cortés Aguilar, Stephanie y Yollolxochitl Mancillas López (2007). “Religiosidad popular. Canonización popular y culto a Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa”. Tesis de licenciatura. México: Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Cázares, Pedro (2008). “Bandolerismo y politización en la serranía de Sinaloa y Durango, 1879-1888”. Tesis de maestría. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa.

Córdova, Nery. (2011). La narcocultura: simbología de la transgresión, el poder y la muerte; Sinaloa y la “leyenda negra”. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa.

Dahlin-Morfoot, Miranda (2011). “Socio-Economic Indicators and Patron Saints of the Underrepresented: An Analysis of Santa Muerte and Jesus Malverde in Mexico”, Journal of the Manitoba Anthropology Students ́ Association, núm. 29, pp. 1-7.

Degetau, Jorge (2009). “Malverde y la Santísima: cultos y credos en el México posmoderno”, Metapolítica, núm. 67, pp. 20-24.

De la Torre, Renée (2001). “Religiosidades populares como anclajes locales de los imaginarios globales”, Metapolítica, núm. 5, pp. 98-117. https://www.academia.edu/57209765/Religiosidad_popular_Anclajes_locales_de_los_imaginarios_globales

— (2013). “La religiosidad popular”, Punto Urbe, núm. 12, pp. 2-20. https://doi.org/10.4000/pontourbe.581

— (2016). “Ultra-baroque Catholicism: Multiplied Images and Decentered Religious Symbols”, Social Compass, vol. 63, núm. 2, pp. 1-16. https://doi.org/10.1177/0037768616629299

Fabián, J. Arturo (2016). “Preservación y renovación de festividades en la religiosidad popular: La familia malverdista”. Tesis de maestría. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa.

— (2019). “Organizaciones religiosas emergentes: la familia malverdista”, Ra Ximhai. Sinaloa: Universidad Autónoma Indígena de México, vol. 14, núm. 1, pp. 41-61. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6906390

Fernández-Velásquez, Juan Antonio (2010). “Breve historia social del narcotráfico en Sinaloa”, Revista Digital Universitaria, vol. 11, núm 8, pp. 1-13. https://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art82/art 82.pdf

Finke, Roger (1988). “Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American Cities”, American Sociological Review, vol. 5, núm. 2, pp. 41-49. https://doi.org/10.2307/2095731

— (1992). The Churching of America, 1776–1990: Winners and Losers in our Religious Economy. Londres: Rutgers University Press.

— (2004). “Innovative Returns to Tradition: Using Core Teachings as the Foundation for Innovative Accommodation”, Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 43, núm. 1, pp. 19-34. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2004.00215.x

Flores, Enrique y Raúl González (2011). Malverde. Exvotos y corridos. México: unam.

Frigerio, Alejandro (1995). “‘Secularización’ y nuevos movimientos religiosos”, Lecturas Sociales y Económicas, vol. 2, núm. 7, pp. 43-48.

Gaytán Alcalá, Felipe y Jorge Valtierra Zamudio (2023). “Acto icónico de los ángeles marginales. Cultos religiosos y violencia en México en perspectiva comparada: Santa Muerte, Angelito Negro y Jesús Malverde”, en Ángel A. Gutiérrez Portillo (ed.). Pesquisas sobre religión: Pensamientos, reflexiones y conceptos. Villahermosa: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Gómez-Michel, Gerardo (2009). “Jesús Malverde: un santo maldito en los límites de la modernidad”, Webzine Translatina, núm. 8, pp. 133-139. https://www.academia.edu/898949/Jes%C3%BAs_Malverde_un_santo_maldito_en_los_l%C3%ADmites_de_la_modernidad

Gudrún-Jónsdóttir, Kristín (2006). “De bandolero a ejemplo moral: los corridos sobre Jesús Malverde, el santo amante de la música”, Studies in Latin American Popular Culture, vol. 25, núm. 25, pp. 25-48.

— (2014). Bandoleros santificados: las devociones a Jesús Malverde y Pancho Villa. San Luis Potosí: El Colegio de San Luis.

Guzmán, Sandra Zulema y Silvestre Flores (2023). “Visita a la capilla de Jesús Malverde: entre lo oscuro, lo religioso y lo turístico”, Dimensiones Turísticas, núm. 7. https://doi.org/10.47557/PZOH1175

Hidalgo-Solís, Marcela (2007). “Aproximaciones desde la (post)modernidad a la fenomenología de Malverde, el santo de los traficantes”, Humanitas, vol. 4, núm. 4, pp. 19-37. https://biblat.unam.mx/hevila/HumanitasRevistadeinvestigacion/2007/vol4/no4/2.pdf

Lazcano Ochoa, Manuel y Nery Córdova (2002). Una vida en la vida sinaloense. Los Mochis: Universidad Autónoma de Occidente.

Lizárraga, Arturo (1998). “Jesús Malverde: el ángel de los pobres”, Arenas, núm. 1. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa.

López Sánchez, Sergio (1996). “Malverde, un bandido generoso”, Fronteras, vol. 1, núm. 2, pp. 32-40.

Mondaca, Anajilda (2014). “Narrativa de la narcocultura: estética y consumo”, Revista Ciencia desde Occidente, vol. 1, núm. 2, pp. 29-38. https://biblat.unam.mx/hevila/CienciadesdeelOccidente/2014/vol1/no2/4.pdf

Óliver, Felipe (2012). “Sobre Malverde, el narcocorrido y la ‘ciudad narcotizada’”, Isla Flotante, vol. iv, núm. 4, pp. 89-97. https://bibliotecadigital.academia.cl/server/api/core/bitstreams/c2e5b6d7-58c9-48cb-979c-a4b29ed93a5a/content

Park, Jungwon (2007). “Sujeto popular entre el bien y el mal: imágenes dialécticas de Jesús Malverde”, Revista de Crítica Literaria y de Cultura. Pittsburg: Universidad de Pittsburg, núm. 17. https://www.lehman.edu/media/Ciberletras/documents/ISSUE-17.pdf

Perea, Diana (2020). “Jesús Malverde: el imaginario colectivo del bandido social y los exvotos en su capilla, 1909-2019”, Revista Escripta, vol. 2, núm. 4, pp. 42-68. https://revistas.uas.edu.mx/index.php/Escripta/article/view/197

Price, Patricia (2005). “Of Bandits and Saints: Jesus Malverde and the Struggle for Place in Sinaloa, Mexico”, Cultural Geographies, vol. 12, núm. 2, pp. 175-197. https://hal.archives- ouvertes.fr/hal-00572149/document

Quintana Yañez, Katherine (2021). La observación, una herramienta clave en la práctica de psicomotricidad educativa (Cuaderno de Psicomotricidad Educativa, núm. 2). Santiago: Ministerio de Educación de Chile.

Ramírez-Pimienta, Juan Carlos (2020). “‘El bazucazo’: un antecedente histórico de la guerra contra el narco en la corridística mexicana”, Cultura y Droga, vol. 25, núm. 29, pp. 163-181. https://doi.org/10.17151/culdr.2020.25.29.8

Riobó Rodríguez, Juan Camilo (2022). “Apuntes para el estudio de la santificación popular desde la fotografía documental: el culto a Jesús Malverde en México”, Ponta de Lança: Revista Eletrônica de História, Memória & Cultura, vol. 16, núm. 31, pp. 75-97. https://ufs.emnuvens.com.br/pontadelanca/article/view/18655

Rodríguez, Ida (2003). El culto a Jesús Malverde. Todo tiene su tiempo para ser creído incluso las mayores falacias. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, unam, pp. 1-28. https://www.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Bahia/complets/RodriguezMalverde.pdf

Sánchez, Jorge (2009). “Procesos de institucionalización de la narcocultura en Sinaloa”, Frontera Norte, vol. 21, núm. 41, pp. 77-103. https://doi.org/10.17428/rfn.v21i41.977

Stark, Rodney y Roger Finke (2003). “The Dynamics of Religious Economies”, en Michele Dillon (ed.). Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 96-109. https://www.cambridge.org/core/books/abs/handbook-of-the-sociology-of-religion/dynamics-of-religious-economies/B154F640CFF7DEA94CED3DE108A85C11

Zebert-Judd, Megan A. (2016). “Material Representation: Narco Religiosity in New American Conception”. Tesis de maestría. San Diego: San Diego State University. https://digitalcollections.sdsu.edu/do/2ae01080-edc2-425b-9fe5-35a5f73c0778

Arturo Fabian Jimenez est une chercheuse et réalisatrice de documentaires qui possède une vaste expérience dans l'étude des phénomènes religieux et de la religiosité populaire au Mexique, ainsi que dans l'analyse des migrations et de la violence à l'encontre des migrants dans des régions telles que le Darien. Elle s'est spécialisée dans l'analyse des cultes non officiels et de la production de biens de salut, avec un accent particulier sur la figure de Jesús Malverde. Son travail combine des méthodes ethnographiques et photographiques pour documenter et analyser les pratiques et les croyances de diverses communautés religieuses. En outre, elle a étudié et documenté la situation critique des migrants en produisant des documentaires vidéo afin de capturer leurs expériences et de rendre visibles les violations de leurs droits de l'homme. Elle a présenté ses recherches lors de conférences nationales et internationales et a publié plusieurs articles dans des revues spécialisées, offrant une vision plus complète et plus accessible des dynamiques religieuses et migratoires dans les contextes contemporains.