Entre la sinofobia y la mitología, un ensayo de antropología visual y redes sociales

- Arturo Humberto Gutiérrez del Ángel

- ― see biodata

Entre la sinofobia y la mitología, un ensayo de antropología visual y redes sociales

Recepción: 29 de abril de 2024

Aceptación: 12 de noviembre de 2024

Abstract

En este ensayo buscamos comprender y analizar cómo las estructuras mitológicas ocupan un lugar central en el pensamiento sinofóbico y cómo las redes sociales operan vehiculizándolo. Utilizamos las herramientas de la antropología visual, que permiten estudiar estos campos: los fundamentos antropológicos de la mitología y su expresión a manera de memes, smashups, películas e incluso canciones. Para lograr este fin, la etnografía digital ocupó un lugar preminente. Además, este tipo de pensamiento se dispara según las condiciones sociales. Demostraremos cómo el contenido sinofóbico en los smashups se agudiza según las condiciones sociales, como las pandemias, desgracias atribuidas a la presencia de los chinos.

Keywords: visual anthropology, meme, mythology, sinofobia, smashups

at the intersection of sinophobia and mythology: visual anthropology and social media

This essay analyzes the mythological structures at the core of Sinophobic beliefs and examines how social media channels this discourse. It employs tools from visual anthropology to analyze the anthropological underpinnings of mythology manifested in Sinophobic expressions such as memes, smashups, films, and even songs. Digital ethnography was critical to the analysis, which also reveals how social upheavals attributed to Chinese communities (pandemics, crises) exacerbate Sinophobic thinking. The investigation explores how the Sinophobic content in smashups intensifies in response to social circumstances.

Keywords: meme, visual anthropology, mythology, Sinophobia, smashups.

Introduction

La antropología visual es una herramienta metodológica que no ha sido del todo explorada, particularmente en el estudio de las redes sociales de origen digital: ¿a través de esta metodología pueden develarse procesos sociales? Por su capacidad para evidenciar articulaciones semánticas a través de las múltiples formas que adquiere la imagen consideramos que la respuesta es positiva, pues objetiva hechos sociales por medio de criterios emocionales, positivos y negativos, que conllevan criterios valorativos como la rabia, el racismo, la xenofobia, el amor o la compasión. Y en este sentido, ¿es posible, a través de la etnografía digital en redes sociales, estudiar esta serie de valores?1 La respuesta es nuevamente positiva. Para ello rastrearemos una de las estructuras emocionales, económicas y sociales que mayor trascendencia puede tener en las culturas: la sinofobia. Consideramos que, mediante la metodología señalada, se puede escrutar un conjunto de expresiones visuales, sensoriales y sonoras –principalmente en los smashups2 and gifs3 de diferentes redes sociales–, como son, entre otras, TikTok, Facebook, Instagram o YouTube; estimadas como un nuevo tipo (semántico) de escritura que articula y desborda el mismo hecho de la letra y la palabra. Una novedosa tecnología que utiliza para sus fines los likes y los comentarios. Sin duda, estas expresiones encuentran un diálogo diacrónico con imágenes gráficas de la década de los treinta del siglo pasado, pero también con sus primos cercanos, los memes: ¿es posible llevar a cabo trabajo de campo en las redes sociales para descubrir, estudiar y sistematizar actitudes de un grupo humano hacia otro? La respuesta, que hasta hace poco los investigadores más conservadores consideraban que no era posible, cambió después del desarrollo de la Web 2.0, pues se aceptó que las redes sociales son también un conjunto de plexos en los que confluyen ideologías, prejuicios, rituales, mitos y patologías; la dificultad ha consistido en sistematizar esta información. Así, la mirada socioantropológica sobre este fenómeno ofrece un campo etnográfico fértil, en donde se pueden ordenar un conjunto de relaciones mediante las que pretendemos construir un modelo etnológico. No obstante, resulta paradójico que la velocidad con que cambian las redes y se vuelven más dinámicas, rápidas, creativas, expresivas y expansivas no necesariamente altera los prejuicios ni los estereotipos raciales. Más bien ofrecen un crisol ideológico sobre ciertos estereotipos culturales e históricos, lo cual han hecho ver investigadores como Miguel Lisbona y Enrique Rodríguez (2018) o Sonia Valle de Frutos (2024). No obstante, un análisis en redes sobre estos procesos nos lleva a considerar que nos encontramos ante una de las expresiones más sofisticadas del pensamiento mitológico que, como veremos, responde también, y puede explicarse, con base en las leyes del mito, articulando una comunidad virtual que tiene resonancia en el mundo empírico.

Mitológico, antropología visual y etnografía digital

Para Claude Levi-Strauss (1995) el mito es lenguaje a un nivel muy profundo, que hunde sus raíces más allá del mundo sensible. Sus estrategias discursivas echan mano, sí del mundo empírico, pero sus reglas combinatorias responden a otra lógica. El mito puede transmitirse mediante el habla, a lo cual Ferdinand de Saussure denomina significante irreversible (1985: 87-106); no obstante, va más allá de este y se vuelve concepto, significado reversible que busca emerger utilizando al significante para tal fin. Veremos que esta mancuerna, ahistórica (significante) e histórico (significado), puede ayudarnos a entender la sinofobia como un concepto que cambia su vehículo de expresión, es decir, su significante, para manifestarse como estructura permanente, en este caso combinado con los mensajes que los smashups quieren emitir. Es decir, la polaridad ahistórico-significante/histórico-significado convertidos en lenguaje concentrado en el mito, que distingue, tal como lo anuncia Lévi-Strauss: “la lengua and the habla”, de acuerdo con los sistemas temporales a los cuales una y otro se refieren. Ahora bien, el mito se define también por un sistema temporal que combina las propiedades de los otros dos. “Un mito se refiere siempre a acontecimientos pasados: ‘antes de la creación del mundo’ o ‘durante las primeras edades’ o en todo caso ‘hace mucho tiempo’. Pero el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos, que se suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman también una estructura permanente. Ella se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro” (Lévi-Strauss, 1987: 231-232). El pensamiento sinofóbico cumple con estos requisitos como para denominarle una forma mítica de pensamiento.

Y aunque los mitos que estudia Lévi-Strauss pertenecen a culturas en su mayoría amerindias, el método mediante el que los abordó puede sin dificultad trasladarse a sociedades contemporáneas, como lo llevó a cabo Umberto Eco (1999 [1968]: 31) o A. J. Greimas (1985 [1982]) para personajes cinematográficos, pues el mito no tiene nacionalidad y mucho menos fronteras; forma parte del mismo hecho social, como los rituales o el mundo onírico: ¿puede este acercamiento teórico aplicarse al mundo digital? La respuesta es afirmativa si convertimos a los personajes de los smashups en actantes, asegura Greimas; la diferencia con un actor radica en que los actantes son portadores de un mensaje que depende de una estructura dada que vehiculizan, y puede ser mitológica, cosmogónica, social, económica o un conjunto ecléctico de categorías variopintas. Se vuelven en sí una narración cuyo fin es transmitir un mensaje bajo códigos dados, apriorísticos y que en cada evento se reaniman. El actor necesita un libreto, su actuación es un plan dado y estructurado bajo las leyes del “estilo”.

Consideramos que el conjunto de significados de los actantes es la vía expresiva y su formación depende de lo siguiente: a) las relaciones necesarias generadas por unidades (equivalentes a lexemas o predicados de los elementos narrativos mitológicos), que operan en una sucesión de enunciados semánticos cuyas funciones-predicados se comportan como conjuntos que apuntan hacia un fin; b) los enunciados semánticos se constituyen por medio de las propiedades actanciales que afirman una acción, lo que conlleva a que c) los actantes adopten un rol de sujetos-héroes, objetos-valores, fuentes o destinatarios, oponentes o traidores, ayudantes de fuerzas positivas o negativas, que dependen de valores culturales; de tal forma que d) la sociedad dota a los actantes de categorías que simbólicamente absorben para significar el rol que abrevarán de su actuación. Su mensaje depende así de una estructura que a su vez es temporal como atemporal, como el mito (Greimas, [1985] 1982: 40). ¿Podríamos aplicar esta fórmula al caso de los memes y los smashups? Claro, y la metodología enunciada nos ampara para ello. Obviamente, si elevamos la fórmula semiológica de lo que Charles Sanders Peirce denominó indicialidad (Moore, 1972), es decir, el análisis concreto de la situación concreta. Es decir, cualquier iconografía (smashups) es un objeto de sentido (Moore, 1972). Y este sentido es, precisamente, el que nos permite analizar la antropología visual. Cuando estudiamos las expresiones concretas en este artículo nos referimos al análisis de sus formas visuales como portadoras de una significación. ¿Y qué hace la etnografía? Precisamente, mediante la observación participante, averiguar este sentido semántico velado, inconsciente pero indubitable de los significados culturales de cualquier fenómeno social. Y resulta que unas de estas manifestaciones contemporáneas son las redes sociales. Por ello, metodológicamente la construcción del objeto de significación a estudiar debe comprender este análisis emanado de la interpretación de lo que denominaremos un mito visual: el de la sinofobia, elevada, para su estudio, a una iconografía. Como veremos, la etnografía digital en redes sociales permite comprender los significados de los smashups en su contexto particular.

La superficie de la sinofobia

Como veremos, a través de una búsqueda en las redes, apenas superficial, descubrimos que ahí se expone una forma ontológica y mítica repetitiva (carácter del mito y rito) de discriminación racial, en este caso sinofóbica, incrementada como crisol del mito a partir de la pandemia de covid-19. Estos criterios se repiten como estereotipos que van constituyendo un discurso con base en las diferencias biológicas y culturales que las redes exponen como prejuicios basados en criterios apriorísticos y categorías valorativas.

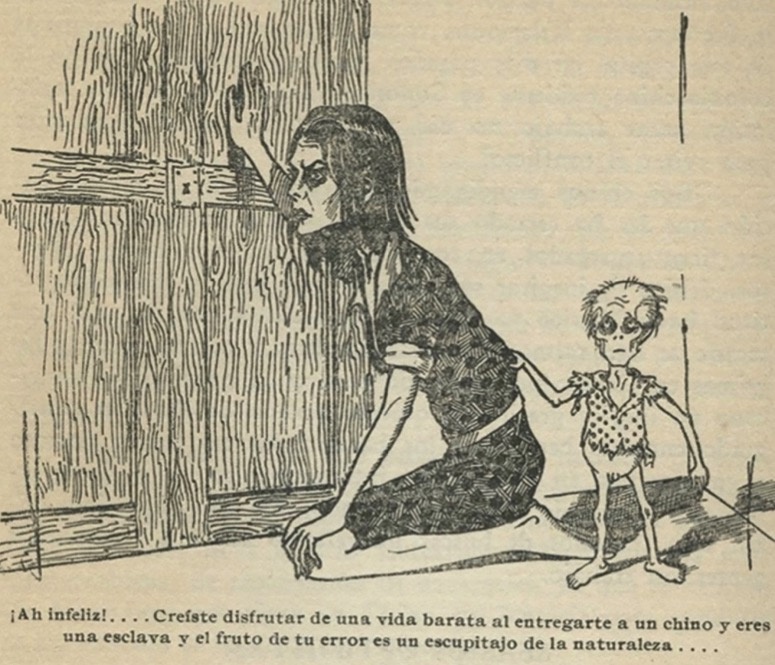

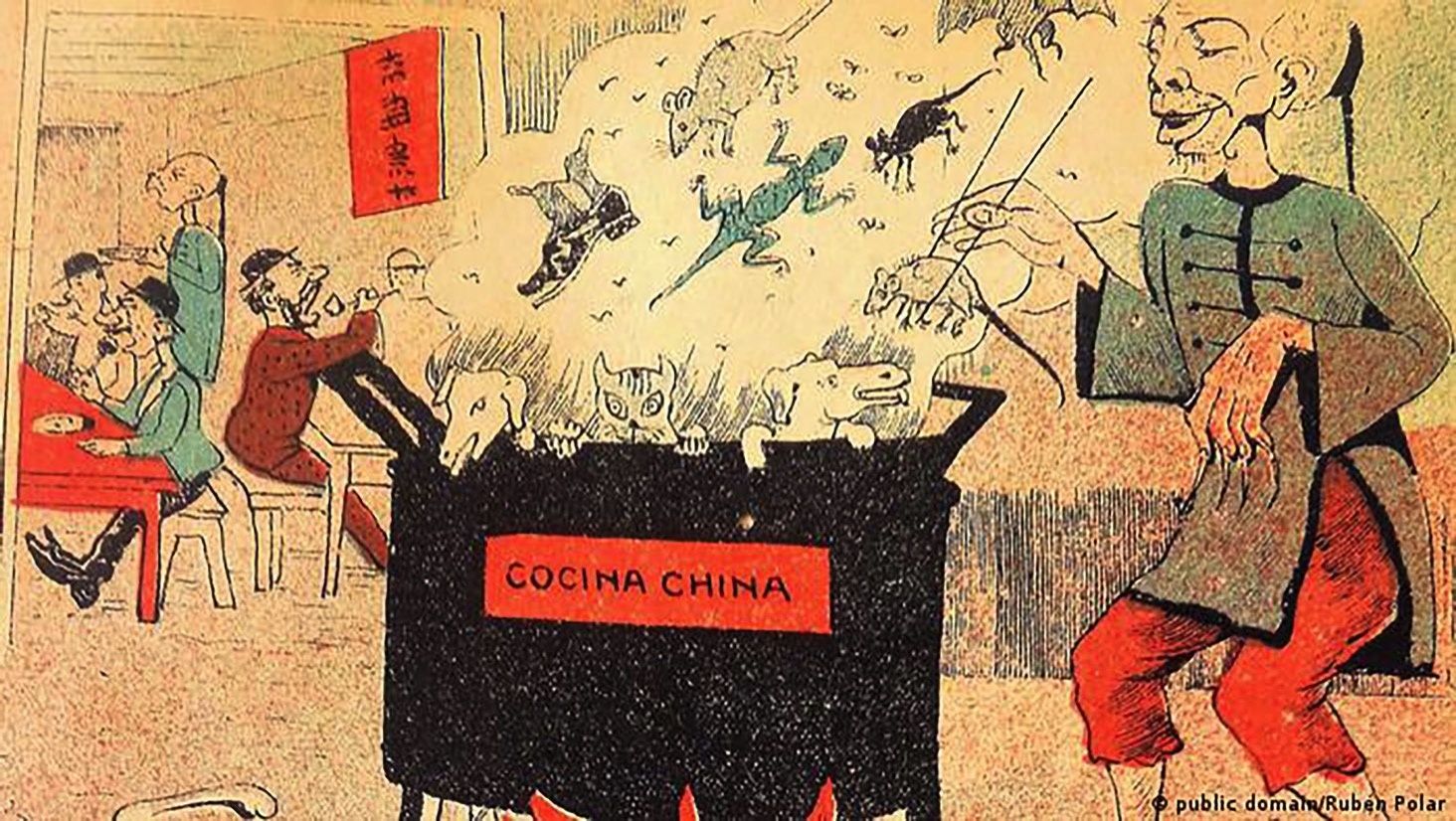

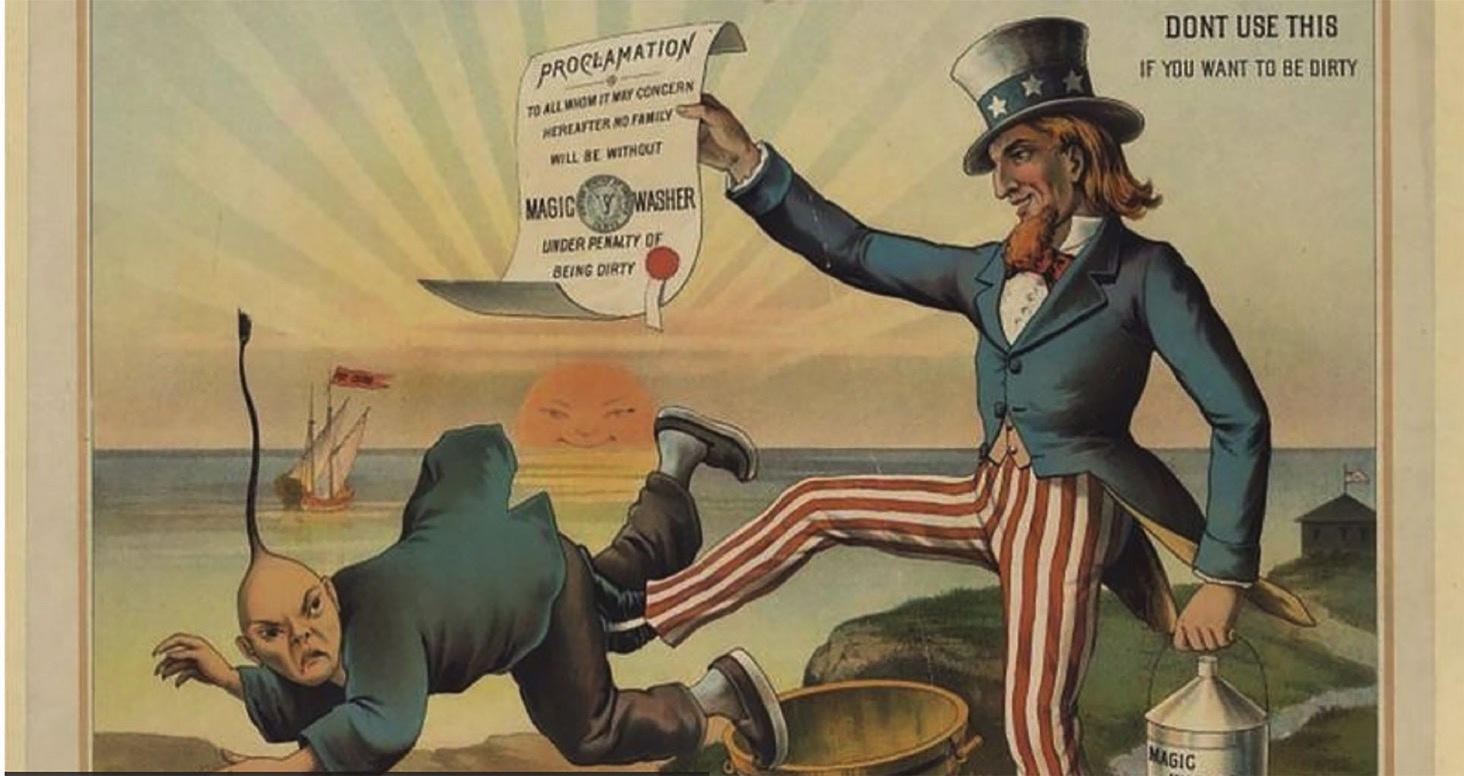

Ahora bien, a nuestras reflexiones le anteceden dos trabajos que utilizan el análisis de la imagen como metodología para descubrir un conjunto de relaciones alrededor de los chinos. Uno se detiene en la reflexión de la etnografía digital con los memes: Estereotipos sobre los chinos en México: de la imagen caricaturesca al meme en internet, de Miguel Lisbona y Enrique Rodríguez (2018). Los autores quieren demostrar la continuidad de los estereotipos negativos que han rodeado a los chinos en México. Sugieren que la tecnología permite interrogar la persistencia de las transformaciones sobre este grupo, a la vez que muestran los cambios que se incorporan con las herramientas proporcionadas. Por medio de la etnografía virtual analizan varios memes que aluden al carácter racial de los chinos. Para demostrar esto echan mano de la construcción estereotipada sobre este grupo mediante dibujos históricos producidos en la posrevolución, los cuales comparan con memes actuales. Así, a través de este trabajo comparativo, histórico y etnográfico, muestran cómo se mantienen, o transforman, los estereotipos sinófobos dependiendo también de los medios por los que se difunden. Y si bien los autores no plantean esto como un dispositivo mitológico, sin duda reproduce el mito del chino sucio, peligroso, exógeno, es decir, apuntala al mito fundacional de la raza pura, criollo vs. lo de fuera.

El otro trabajo es Cuentos chinos en la pantalla: discursos fílmicos de segregación, exclusión, integración e inclusión en torno a las comunidades chinas en México, de Rocío González de Arce (Gutiérrez y Alvarado, 2025), sobre la imagen de los chinos en el cine mexicano. La autora analiza 63 películas con personajes que representan a chinos, pero con actores mexicanos; o a chinos con actores asiáticos no chinos, y en el menor de los casos, chinos. Encuentra que el lenguaje cinematográfico sobre este grupo depende de la época y las políticas nacionales. Los personajes que los representan, o bien son excluidos por ser diferentes y tener costumbres extrañas, como su alimentación o vestido; o bien son incluidos al mexicanizarse y adoptar simbología nacional, como la Virgen de Guadalupe u otros símbolos; o, en las últimas películas, responden a la inclusión de la diferencia como política de Estado. Los elementos que se despliegan para transmitir sus significados son parecidos a los de la armadura de las narrativas mitológicas: antes era así y ahora ya no, o la oposición buenos-malos, puro-impuro, limpio-sucio, un despliegue de pares binarios que son utilizados igualmente en los nuevos lenguajes de las redes.

Ante el desbordamiento de los márgenes comunicativos, nos encontramos en la emergencia de prejuicios globales con un tipo de lenguaje tecnológico diverso. Si bien los trabajos citados se enfocan en México, las redes sociales pulverizan el significado cultural para alojarlo en una globalidad que no sabe de fronteras, pero alimentados de opiniones y likes que robustecen al “yo-actante”. Una de sus expresiones se puede encontrar en los smashups, una forma de mito que cabalga sobre la percepción del yo-actante que es, de cierta manera, un héroe (protagonista) que villaniza al otro, en este caso a los chinos, como veremos.

Ahora bien, parecido al significado de los gráficos de posguerra que condenaban la presencia china, en las redes sociales, como nuevo lenguaje de transmisión masivo, permanece esta sustancia semántica que, a pesar del tiempo, no cambia su fondo al basar su expresión en prejuicios transmitidos por varias superficies plásticas que van desde lo verbal hasta lo digital.

El fenómeno smashups

La palabra smashups deriva del término musical mashup, creación de una nueva canción a partir de la mezcla de otras composiciones. Es decir, algo nuevo hecho mediante pedacería, un tipo de bricoleur. Llegar a este punto fue posible gracias al desarrollo de la Web 2.0 que logró combinar diferentes contenidos sin importar su procedencia, creando resultados con una duración breve. Una de sus características, y lo que vuelve relevante este tipo de expresiones digitales, es la experiencia del usuario como centro de todo, pues tienen la oportunidad de ser músicos, videastas, actores, etcétera: uno se convierte en el autorreferente del todo. Quizá su antecedente inmediato son sus primos cercanos, los gif (Graphics Interchange Format), serie de fotogramas que se repiten en forma de bucle con no más de 10s de duración y con no más de 256 colores ligeros, para transmitir en la red una idea casi inmediata. De una u otra manera, ellos se convirtieron en lo que popularmente se conocerá a la postre como TikTok, la plataforma digital que lleva estos mensajes a un nivel masivo e inmediato, ofreciendo, como reza uno de sus eslogans, “experiencias absolutas”. Así, a diferencia del meme o el chiste, lo que importa en los smashups es el contenido móvil nutrido por significados dados a través del conjunto de likes y comentarios que se dejan. Pero el meme, a diferencia del smashup and the gif, es temporal y su impacto es un producto social y colaborativo, constituido desde la inestabilidad de su existencia (se modifica constantemente), o su duración en el tiempo. Un meme puede cobrar fuerza y permanecer un día o años, nadie está en disposición de poder precisar su alcance geográfico y su duración temporal (Lisbona y Rodríguez, 2018: 3).

Ahora bien, como veremos, en términos de esta nueva escritura, el gif se ha convertido, de cierta manera, en una forma de responder ciertos smashups. Así, al viralizarse un contenido se crea una espiral de respuestas que, sean positivas o negativas, al autor le significa un triunfo que se puede contar en miles o millones de comentarios y likes, lo que se traduce en un recurso económico. Cabe preguntar: ¿qué consecuencias tiene que un smashup con características raciales se viralice? Mucho. Incluso puede costar vidas, y sobre todo a partir del desarrollo de TikTok, que potencializó el significado de los mensajes que se querían transmitir. La compañía Bytedance, de origen asiático, logró esto al permitir que, de una manera sencilla, los usuarios crearan, editaran y subieran videoselfies musicales de no más de un minuto. Igualmente recurrieron a la implementación de efectos impactantes mediante filtros, fondos, inteligencia artificial, realidad aumentada y sobre todo su capacidad para invadir plataformas ajenas a sus algoritmos, como Instagram, Facebook, Tumber, Twitter, etc. Además, habilitaron la posibilidad de mandar mensajes, votaciones, listas de amigos y un sistema de seguidores y seguidos.

Pongamos un ejemplo contundente para comprobar esto, aunque no sea sobre racismo; es un TikTok que se volvió viral y que les costó mucho a los protagonistas: el chico del sofá. https://www.youtube.com/shorts/P9saOjuUwRQ. Aparentemente no sucede mucho en este TikTok, el cual subió la novia del chico que llega a visitarlo. No obstante, las consecuencias para cada uno de los actantes resultaron extremas, pues al principio los comentarios eran de amigos que felicitaban a la pareja por llevar una relación a distancia. La sorpresa que la novia le dio al chico comenzó a motivar reacciones adversas y groseras, acusando al chico de una notable infidelidad. Estás imputaciones hicieron viral el TikTok, y ahí comenzó un vía crucis para los accidentados protagonistas. Se comenzaron a hacer memes y parodias. La marca American Eagle anunció un disfraz de Halloween con la imagen del chico del sofá. Varias revistas, periódicos, blogueros, como Rolling Stone, E Online, The Daily Show, crearon el hashtag #CouchGuy que recibió ¡millones de visitas! Ahí fue cuando se convirtió en una amenaza para los participantes, pues de manera obsesiva internautas los investigaban. Varios usuarios llevaron a cabo un tipo de intensas pesquisas y los novios, sobre todo, aunque también los otros que aparecen en el TikTok, fueron motivo de tareas escolares relacionado con su lenguaje corporal y de diagnósticos psicológicos, incluso se compararon con asesinos convictos y realizaron tesis académicas. Lo más preocupante vino cuando personajes desconocidos les pedían entrevistas. Uno de los vecinos del chico hizo un video en el que aparecía el protagonista cruzando por la ventana de su casa, que acumuló millones de reproducciones. Esto catapultó a los creadores de contenido que comenzaron a relacionar al chico con todo tipo de acciones: se había convertido en un objeto del deseo de los más voraces publicistas y fans trasnochados. Hubo videos y memes hechos por usuarios que prometían que si alcanzaban un millón de reproducciones y likes confrontarían al chico; otro más sugería que lo vieran, lo siguieran y lo espiaran para saber quién entraba y salía de su casa. Este comentario recibió alrededor de 17 800 likes.

Nos enfrentamos, así, ante lo que el escritor de tecnología Robert McCoy (2021) denomina la última manifestación de una cultura de la investigación a gran escala. Pero preguntaría… ¿qué se investiga?, ¿qué les interesaba a los miles de seguidores que intervinieron en el acoso de estos chicos? Se busca el espectáculo y se capitalizan las visitas, los comentarios, etcétera. Las redes sociales se han convertido en un mercado que está dispuesto a todo por conseguir seguidores. Se busca llegar a ser un influencer y manipular masas para fines económicos, políticos, sociales. Un caso paradigmático de sus alcances es el triunfo del expresidente, y nuevamente presidente, Donald Trump. Se sabe que parte de su éxito se debió a la manipulación ilegal de las carteras informativas de Facebook. Otro caso es el triunfo del gobernador de Nuevo León, México, Samuel García, quien, en parte, logró ganar la gubernatura gracias a su esposa, Mariana Rodríguez, influencer que diseñó su campaña en redes. Y llegar a tener la popularidad que tienen estos actantes depende, sin duda, del mito que van reproduciendo también, que por el momento no abordaremos.

¿Cuándo y por qué se vuelve viral un TikTok?

Existen otros smashups que causan un efecto contrario a lo que promociona su mensaje primario. Y la superficialidad de su contenido y significado los vuelve peligrosamente virales. El siguiente smashup fue pensado y dirigido hacia estudiantes de primaria y secundaria en usa uu. La idea era transmitir el derecho a la igualdad racial, queriendo recalcar que la inclusión étnica es importante. No obstante, sucedió lo contrario. https://www.tiktok.com/@tretare__/video/7033512276523109638?is_from_webapp=v1&item_id=7033512276523109638

Como vemos, el video muestra a un niño norteamericano rodeado de chinos, africanos y mexicanos. Cada grupo está personificado por el estereotipo con el que han sido clasificados durante años. El video acumuló millones de visitas y varios comentarios cuestionan su contenido, lo que llevó a que otros lo vieran, lo difundieran y así acumulara millones más de vistas y likes. No obstante, es de llamar la atención la diferencia en los comentarios que se hacen en español a los que se hacen en inglés, pues muchos de estos últimos consideran que el video no es racista. Más allá del fracaso del clip para transmitir una idea antirracial, la fama que adquirieron los creadores de este fue rotunda. Y como buen mito que es, se crearon variantes que lo popularizaron. Lo que nos interesa evidenciar son los comentarios que recibió, en los que algunos muestran su indignación, pero otros desconocen las razones de clasificarlo como racista.

En el siguiente smashup, en un perfil distinto al anterior, se muestra que los comentarios varían y que la polémica sobre racismo se aprecia de manera distinta: https://www.tiktok.com/@lecraig/video/693 94839088 53517574?is_from_webapp=v1&item_id=693948390 8853517574)

Ahora bien, veamos estos dos ejemplos de cómo se reproducen los mensajes: https://www.tiktok.com/@josemiguelross/video/6833539942593924357?is_from_webapp=v1&item_id=6833539942593924357, https://www.tiktok.com/@oscaramau3/video/7193109378197671173?q=nacho%20taco%20chimichanga&t=1705000280670)

Su comportamiento es parecido al de los mitos, el primer impulso creador se va desdoblando en posibilidades temáticas que no deja morir al mensaje producido por el contenido, como en el primer smashup y que, como en estos ejemplos últimos, pueden romper con la plástica del primero, pero no con el contenido, oponiéndose mediante un mensaje sarcástico que aspira a demostrar lo contrario, aunque en realidad lo que afirme sea el fondo del mensaje primario, pero transformado; es decir, sucede lo contrario a lo que intentan, pues al reproducirlo sigue dándole vida al impulso creador.

Racismo e imagen. Cambian las plataformas pero no los estereotipos

Parte del contenido de estos smashups aluden y se nutren de emociones primarias constituyentes del contenido del mensaje, como la ternura, el amor, el odio, la ira, el asco, el miedo, que instauran y transmiten estereotipos bien definidos que muchas veces son un capital cultural determinado: todos los indios son tontos, todos los chinos son sucios, todos los negros huelen mal. El racismo parte de este principio para mandar un mensaje rápido y contundente sobre el prejuicio establecido y que se hereda muchas veces de generación en generación, para constituirse en una “verdad”. Es, sin duda, de aquellas estructuras mitológicas de larga duración (Braudel, 1979) que aluden a valores determinados que forman parte de un tipo de ser colectivo. Los estereotipos responden en ocasiones a construcciones etnocéntricas que, al reducir las cualidades a oposiciones básicas, el mensaje se hace fundamental e inflexible: bueno-malo, bonito-feo, limpio-sucio, negro-blanco, tal como los transmiten también los mitos. Tanto estos smashups como la construcción mitológica responden a un tipo de juicio cultural en el que no importa su vehículo sino su mensaje. Puede ser un petrograbado en una roca o un meme con un mensaje particular que viaja mediante las redes sociales.

Ahora bien, cuando se habla de mensajes xenófobos, se alude a la concepción de prejuicios que tienen que ver con la diferencia racial, cultural, de género o estatus, es decir, categorías particulares transmisibles. Así, las clasificaciones se convierten en un verdadero pensamiento jerárquico entre culturas, en el que unas son mejores que otras y esto “es así porque es natural”. En el pensamiento racista no existen matices, son claros y oscuros absolutos sin cabida a que el adjetivo sea relativizado: en virtud de mi verdad te hago a ti el diferente, el sucio, el malo, el peligroso, el mal educado, el violador, etcétera. Son un peligro para las “familias naturales”, las que transmiten y conservan una tradición civilizada, civilizatoria y antigua; en comparación con la inferioridad de aquellos que llegan de tierras lejanas. Un simple pensamiento de prejuicios que sostiene la tradición de un juicio: somos la raza elegida y el otro no entra en ella.

Y esto fue constitutivo en muchas de las políticas de la construcción de los Estados nacionales del siglo xix, a los que les interesaba una conformación social eugenésica de las razas puras, prejuicio que dura hasta nuestros días. Veían en los indígenas americanos, los negros o chinos, una decadencia peligrosa para su proyecto civilizatorio, por la combinación de genes raciales distintos a los caucásicos. En términos políticos, por lo menos en México y sin duda en otros países, se hablaba de “mestizaje constructivo” (Lisbona y Rodríguez, 2018: 3) o mestizaje positivo, política con la que buscaban, mediante el mestizaje, integrar las diferencias étnicas al modelo europeo, al hacer una analogía de los procesos raciales y los económicos. Si México se encontraba hundido económicamente y no sobresalía como los países europeos, era por su lastre histórico racial. El indio tenía que ser integrado a la economía nacional desapareciendo su cultura y una biología defectuosa. Incluso se crearon instituciones con el fin de administrar el paso hacia la buena raza, al buen mestizaje y se comenzaron a introducir proyectos de Estado en grupos indígenas. Hubo airados debates que consideraron que “la raza indígena era así por su precaria dieta”: si el indígena era moreno, bajito y poco inteligente, se debía a la alimentación, no solo a la cantidad sino también a la calidad (Lisbona y Rodríguez, 2018). Esta mirada evolucionista intentó sustituir el maíz y la tortilla por el trigo y el pan. Lo que dio como resultado, entre otras delicadezas culinarias, una torta denominada guajolota: pan tipo baguette relleno de un tamal o chilaquiles, y que se puede sopear con atole.

Estas políticas se volvieron en contra de los migrantes chinos, quienes, a partir de mediados de 1800, comenzaron a llegar a México y en general a América, lo cual, con el paso del tiempo, supuso un conflicto. En México el racismo derivó en un discurso sinófobo instrumentalizado por el Estado. Los chinos representaban todo lo negativo por lo que estaba luchando la nación. Comían mal, racialmente eran inferiores, sus ojos y pelo los asemejaban a indios, sus lenguas eran casi iguales, no se les entendía, su vestido les daba una imagen atrasada. En una palabra, no eran modernos y fueron considerados una raza degenerada y acusados de las peores barbaridades: comer perros, gatos, ratas, bichos, arroz, violar, matar, fumar opio y comercializarlo, aprovecharse de la bondad de la nación explotando a las mujeres (muchos fueron mandados a las Islas Marías). Comenzaron a clasificar sus costumbres como “degeneradas”, un peligro para el proyecto de nación e intentaron a toda costa impedir la mezcla étnica. Jorge Gómez Izquierdo (1991: 65) postula tres bases argumentales del Estado contra los chinos: se aprovechaban de las mujeres más pobres para engendrar su raza con limitaciones raciales-genéticas negativas y el devenir del buen mestizaje; un carente sentido de la higiene física y social, y una competencia laboral desleal. Habría entonces que ponerles límites. Lisbona y Rodríguez nos dicen que “el movimiento antichino se entrelaza con las propuestas de regeneración nacional, y por ello, con la construcción del chino como una forma de pánico moral. Así, el antichinismo contribuyó a la creación de un lenguaje de consenso dentro del contencioso y conflictivo proyecto de construcción nacional y formación estatal” (Lisbona y Rodríguez, 2018: 5-6 y Reñique, 2003: 283). Por todos los medios, el Estado intentó que los chinos no tuvieran acceso a las mujeres mexicanas, crearon leyes antichinas y persiguieron a las mexicanas que se casaban con ellos, a las que quitaban, a manera de castigo, sus privilegios de ciudadanas mexicanas. A muchas les retiraron su nacionalidad y patrimonio por considerarlas chinas, para luego denominarlas chineras. Muchas fueron deportadas a China, sin dinero ni familiares, sin hablar el idioma y sin que nadie, más que sus vástagos, las acompañaran. Para entonces surgieron carteles y pósteres en varios medios que mandaban mensajes de alerta antichina.

Además, este tipo de políticas, como lo mencionamos, se extendió en la conciencia nacional y se proyectó tanto en el teatro como en el cine, e incluso hubo canciones que, de manera quizá no consciente, reproducían estos estereotipos, como las dos de Cri Cri: Chong Ku Fu https://www.youtube.com/watch?v=qWffebz-FYc y Chinescas: https://www.youtube.com/watch?v=irZ48HfhxCo

Por el momento no haremos más referencias sobre los estereotipos de los chinos en la música, pues nuestro objetivo no va por ahí. En este momento nos interesa mostrar cómo las políticas eugenésicas del Estado se popularizaron de manera ideológica incorporándose a otras expresiones como el cine, el que ocupó en el imaginario antichino un papel fundamental. Líneas arriba mencionamos cómo Rocío Gonzales de Arce analiza de manera magistral estas expresiones. Por ejemplo, la película El rosario de Amozoc (José Bohr, 1938), comedia de enredos producida por Vicente Saisó Piquer, en la que el mexicano Daniel “Chino” Herrera interpreta a un chino que se disputa el amor de la mexicana Chucha con el mexicano Odilón. A lo largo de la película, el chino es insultado con frases como “asiático desgraciado”, “hijo del celeste imperio”, “chino mentecato”, “¿Y a eso le llamas ojos? Si parecen dos agujeros de alcancía”. Y cuando al final de la película Odilón cree que Chucha se ha decidido por el chino, le espeta a quien le pregunta por ella: “No me hable de esa vieja alpargata. Prefirió la sangre de azafrán a la sangre roja”. La frase, una clara referencia a la “raza amarilla” del personaje chino, expresa, aunque suavizados a través del humor, los prejuicios y las ansiedades sociales de la época en torno a los chinos y a su posible unión matrimonial con mujeres mexicanas.

Otras como Yo soy charro de levita (Gilberto Martínez Solares, 1949), Tin Tan y su carnal Marcelo montan un número musical en el que remedan al chino dueño de un café para evitar pagarle la cuenta; o la película Café de chinos (Joselito Rodríguez, 1949), en la que por primera vez actúa un hombre de origen chino. Sin profundizar más, queremos indicar que cada una de ellas utiliza, en grados distintos, ciertos estereotipos por los que se conocen a los chinos. E incluso su imagen opera para censurar ciertas conductas, como la película de Club de señoritas (Gilberto Martínez Solares, 1956), abiertamente defensora de “la familia natural” y que rechaza el incipiente feminismo. Arce nos dice que, en una escena, aparece una mujer feminista, casada con un chino. La película concluye cuando las mujeres son sometidas violentamente por sus esposos y la “armonía” regresa a los hogares desintegrados debido a las ideas feministas. Igualmente, esta armonía se proyecta cuando se disuelve el matrimonio entre la mexicana y el chino.

Arce (Gutiérrez y Alvarado, 2025) encuentra que, a través de los prejuicios ya señalados, el epicentro argumental en el cine mexicano es el de excluir al chino; o bien incluirlos, pero bajo la condición de abandonar la chinidad y adoptar la identidad nacional. Quizá la película que más cristaliza esto es la mafia amarilla, en que se intenta volver evidente estas diferencias a través de un grupo de mafiosos vestidos con trajes asiáticos y con actores mexicanos representando chinos, quienes hablan de la manera estereotipada como chinos, y que recuerdan algunos pasajes de las canciones de Cri Cri: comen absorbiendo los alimentos, esclavizan, matan, roban, etcétera. Incluso la autora sugiere que la aparición del actor japonés Noé Murayama, interpretando a un integrante chino de la banda, explica el nulo reconocimiento de las diferencias étnicas y culturales entre distintas comunidades asiáticas. Así, la imagen cinematográfica se vuelve parte de esta gran mitología racial. Ahora bien, por parte del Estado, estos mensajes han operado para reproducir el rechazo de las diferencias raciales, y no solo en el caso de los chinos, sino también de los afrodescendientes e indígenas.

Vemos que el cine, como superficie semántica y expresiva, reproduce el mito xenófobo surtiendo un efecto pedagógico contundente, no porque fuera propositivo sino porque el mensaje ya estaba ahí, lo único que hace es evidenciarlo. Esto puede verse también a través de otras de las expresiones más categóricas, la televisión y toda la ideología que sustenta Televisa como forjadora y reproductora de criterios. Un tema más para explorar.

Estereotipos y memes en tiempos del covid-19

El mito que condena a los chinos con todas aquellas categorías que posibilitaron su exclusión de la nación mexicana, y que sucedió también en países como U.S. o regiones de Latinoamérica, con el paso del tiempo o políticas inclusivas y antirracistas, no desapareció, todo lo contrario, se fue incrementando. Y sin duda se agudizó con la pandemia del covid-19. Parte de lo que hizo resurgir esto fueron las declaraciones de uno de los personajes más oscuros de la política norteamericana e internacional, el ultraderechista y presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, al declarar que el covid-19 era la “pandemia china”. https://www.youtube.com/watch?v=0lHpXMsV-ic

El video resulta interesante porque, precisamente, observamos a una reportera de origen chino cuestionar el racismo de Trump. Y él, con un dejo de superioridad y nociva autoridad, ignora a la periodista. Y uno se pregunta, ¿lo hace porque ella es de origen chino o porque quiere mandar un mensaje contundente sobre su “verdad”? Como sea, surtió el efecto de culpar a los chinos por la pandemia. Y solo hay que leer los comentarios para darse cuenta de la aprobación que tuvo Trump en el público norteamericano.

Alguna de las consecuencias que nos mostró el covid-19 fue que el mito racial no había desaparecido, sino que se encontraba latente en valores que cobran fuerza ante la incertidumbre de la enfermedad. A nivel mundial, varios países siguieron el ejemplo de Trump. Mientras la culpa recayera sobre los chinos quizás el cuestionamiento sobre sus políticas sanitarias no los alcanzaría. Fue el caso de Reino Unido, Italia, Rusia, Australia e India, donde esta oleada cobró tanta fuerza que, el 8 de mayo de 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres (2020) , declaró que: “la pandemia sigue desatando un odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y auspiciando el miedo […] insto a los gobiernos ahora a actuar para fortalecer la inmunidad de nuestra sociedad contra el virus del odio”. https://www.hrw.org/es/news/2020/05/12/el-covid-19-aumenta-la-xenofobia-y-el-racismo-contra-los-asiaticos-en-todo-el-mundo.

La declaratoria tuvo que ver con el aumento de atentados contra esa comunidad, que nos hace recordar aquellos carteles históricos en otras partes del mundo, como estas de Perú.

Dicho rechazo se agudizó sobre todo a propósito de las políticas en U.S. de 1882, cuando el congreso aprobó la ley de exclusión de los chinos y que en 1924 se extendió a todos las personas de origen asiático a los que llamaban chinos. Los legisladores argumentaban que eran una “raza inferior” que venían a degenerar la “pureza de su raza”, como lo dijimos, argumento que fue exportado en 1911 a los maderistas revolucionarios mexicanos, quienes asesinaron a más de 300 chinos acusándolos de todo lo que ya se mencionó, además de saquear sus establecimientos.

En la pandemia, a todos los asiáticos se les comenzó a identificar como chinos, sin importar sus nacionalidades. Sin duda operaron como chivos expiatorios al criminalizarlos del mal que el mundo estaba sufriendo, como elementos de expiación ante lo inevitable, tal como lo dice René Girard (1983): frustración producida por un deseo no realizado y que puede desencadenarse por una crisis comunitaria que tiene que ver con hambrunas, catástrofes naturales o epidemias. En la peste bubónica medieval, la culpa era de los judíos que envenenaban los mantos acuíferos, y por ello fueron perseguidos (René Girard, 1983). Un ejemplo moderno es también la pandemia de 2003, cuando el síndrome respiratorio agudo grave (sars) hizo surgir una oleada de sinofobia y los asiáticos, bajo la clasificación de chinos, fueron culpabilizados; esta misma población, en 2009 con la pandemia de h1n1, sufrió acoso de diversos tipos. Todo empeoró para ellos con el covid-19, pues a las personas asiáticas que se querían atender en hospitales, muchas veces les fue negada la atención. Incluso en U.S. a un enfermo de origen peruano, que consideraban que era chino, se le negó la asistencia médica (Guterres, 2020).

En los smashups podemos encontrar este discurso, más allá de su significado, en la cantidad de comentarios que acumulan alusivos a las costumbres chinas y el peligro que significan para la salud. Esto se pudo ver durante la pandemia, tal como lo muestran estos videos de YouTube escogidos al azar, pero que pueden contarse por miles en las redes: https://www.youtube.com/watch?v=ZAr9hcvZQX0. https://www.youtube.com/watch?v=ioFLN8iR4fo

Ahora bien, es interesante analizar algo más en relación con la sinofobia. En su momento, el siguiente Twitter se hizo viral no por lo que muestra, sino por el prejuicio que confirma https://twitter.com/RenaSuspendido/status/1578457883934879745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578457883934879745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=about%3Asrcdoc

Más allá de la intención del actante, este smashup recibió una gran cantidad de likes. Es sorprendente lo que despertó en los espectadores que, gracias a una accidentada acción, los comentarios devanan al actante en un conjunto de descalificaciones. “Eso le pasa por comer cosas vivas”, “seguro no van a aprender. Si no lo han hecho en toda su historia”.

Otro ejemplo es el siguiente: https://www.tiktok.com/@el.antichef/video/6924798530250886406?_r=1&_t=8XRlSuwc4vu&is_from_webapp=v1&item_id=6924798530250886406

East smashup acumula 6 281 likes y 238 comentarios, entre ellos vale la pena destacar algunos: “me sorprende que no coman gente también”, “no duden que por su culpa se vendrán más pandemias” y, como esos, muchos más. El lenguaje de este video es de llamar la atención, pues juega con valores como el derecho de los animales, el de “pobre tortuga”, el asco exagerado de una tradición alimenticia y la denigración de los valores de otros. Los comentarios nos disparan hacia otros más que ponían como respuesta en este TikTok: https://www.tiktok.com/@ceedee69/video/7098817499285720366?q=china%20come%20ratones&t=1709842504774

Y este nos llevó a uno más, de un puertorriqueño que descalifica totalmente las acciones por considerar que comen perros: https://www.tiktok.com/@maikol7_1/video/6936628946247142661?_r=1&_t=8XRmPPPIjLS&is_from_webapp=v1&item_id=6936628946247142661

Si analizamos estos dos smashups, percibimos que juegan con dos condiciones básicas del racismo: el asco hacia el otro y el asco hacia la manera en que se alimentan. Su descalificación proviene de visibilizar, incluso de una manera ridícula, cómo comen y qué comen. En el segundo video se nota la indignación del actante, quien protagoniza una serie de adjetivos que llaman la atención. No importa lo que coman, él asegura que es perro. Pero el problema no es que sea un cráneo lo que se está consumiendo, sino que sean asiáticos, que ni sabemos su nacionalidad, clasificados como chinos.

Esto nos lanza hacia una grabación en un Uber que dio origen a este artículo. El chofer comentó que él ya no va a restaurantes chinos porque con la inflación están comiéndose a los perros, que lo había visto en un TikTok, que era verdad, que todos los chinos se comen a los perros. Y que sus locales están sucios y con ratas. La reflexión que hiciera este chofer nos conecta con otro video que nos lleva hacia nuestra argumentación: la reproducción del mito del otro como sucio o peligroso. Lo que el chofer comentó no es algo novedoso, se escucha una y otra vez a lo largo de nuestra búsqueda sinofóbica.

Este es un ejemplo claro de cómo opera el lenguaje y la escritura de los smashups y la sinofobia. Una de las herramientas más populares de TikTok es doblar el cuadro de la pantalla y poner tu rostro u otra escena. Como lo vemos en este siguiente TikTok: https://www.tiktok.com/@vicki11174/video/7067742294354578735?_r=1&_t=8XWl3FHsdmA&is_from_webapp=v1&item_id=7067742294354578735

La mujer, mediante una de las herramientas más contundentes del lenguaje, el gesto, manda un claro mensaje desaprobando lo que mira. Ella es rubia, con un rostro acusador y una expresión indolente, ¿qué no le gusta? La manera en que come y cómo come el actante. ¿Es chino? No se sabe, pues en TikTok puedes doblar voces y sacar de contexto algunos hechos para un fin determinado. En este caso es simplemente la desaprobación de la diferencia, al dejar ver cómo opera la función actancial en el seno de un contexto dado. Ahora bien, como se dijo, el bucle del mensaje va desdoblándose y recibe repuestas, que se dejan ver en el siguiente TikTok: https://www.tiktok.com/@elpanakevs/video/6929278594996866310?_r=1&_t=8XWoS2KwPUj&is_from_webapp=v1&item_id=6929278594996866310

Este puede clasificarse de una mirada racializada, descalificadora y bajo un paradigma apriorístico de lo bueno para comer. De los videos de comida se puede crear toda una clasificación que veremos posteriormente, es posible pasar semanas observando este tipo de smashups. De estos primeros, de origen reprobatorio, se desprenden otros que tienen que ver con la imitación del estereotipo, como el siguiente caso: https://www.tiktok.com/@lorenamorbel/video/7113711071726177541?_r=1&_t=8XWpGPd12kI&is_from_webapp=v1&item_id=7113711071726177541

No obstante, la comida es un elemento que se transforma en uno de los contenidos privilegiados de los tiktokeros sinófobos, pues aluden a uno de los sentidos que más impacto cultural tiene y que, sin duda, como los mitos, dialogan entre sí, lo que muchas veces los vuelve virales. Volvemos a entender cómo las redes invaden el campo del mito para alojarse en la clasificación a través de las sensaciones y los valores propios de las culturas. Entre otras características que vuelven común al mito y a los smashups está su capacidad de operar mediante retazos, pedacerías de eventos históricos o recientes. Sirve cualquier elemento que logren sacar de contexto, incluirlo dentro de un valor particular y lanzar un mensaje categórico. Así son los dispositivos mitológicos, implícitos o explícitos, que van transformándose de una comunidad a otra, de una región a otra, o incluso de un continente a otro. El caso de los mitos mesoamericanos es un ejemplo decisivo; si seguimos el rastro, digamos, del mito del nacimiento del Padre Sol, encontramos que trasciende fronteras espaciales y temporales, apareciendo en varios grupos prehispánicos y actuales, no solo de la tradición mesoamericana sino incluso con grupos Pueblo, como hopis o zunis. Si en este caso es el Padre Sol que nace mediante el lanzamiento de un niño tullido al fuego, para demostrar que el valor y la renuncia son ejemplos sustanciales del “buen ser y hacer”, en el caso de los smashups el mito de la sinofobia va emergiendo con prejuicios históricos, aunque su vía emisora no sea necesariamente, o exclusivamente, la oral. Vemos que se actualiza mediante las redes y que cobra un sentido masivo que responde a las leyes de la transformación.

Así, a este tipo de contenidos podríamos denominarle instrumentalismo mitológico del asco, en virtud de que el actante que crea este tipo de contenido reprobatorio apela a los estereotipos primarios, lo bueno y no para comer, para mandar un mensaje absoluto y racializado, en el que su descalificación apela al asco de lo que se come y cómo se come, y que lleva implícita la discriminación física y moral. Y este mítico estereotipo primario puede conducirte a otros, incluso peligrosos: https://www.tiktok.com/@dutchmemes420/video/6977694269012331782?_r=1&_t=8XWxPuUBuK6&is_from_webapp=v1&item_id=6977694269012331782

Nos llama la atención que el anterior smashup fue bloqueado del TikTok y no permite acceder ya a él. Se podían escuchar comentarios que apoyan a la persona que hace el video, pero con comentarios racializados: “aunque sea china se le debe respetar” o “por qué la tratan así, si ella también es bonita”. Lo que más llama la atención es la cantidad de likes que recibió y comentarios, que algunos de ellos destacan por ser francamente amenazantes: “si fuera el que te golpeó te mataría”, o “puta china” o “yo sí te la metía, aunque se me pudriera”. Y dos respuestas llaman la atención porque nos dirigen a otras páginas de contenido francamente amenazador: https://www.tiktok.com/@chucho236/video/7018711456711478533?_r=1&_t=8XWxvdS9HxV&is_from_webapp=v1&item_id=7018711456711478533

Al observar esa respuesta, da curiosidad la página que publica esto, en la que se encuentra un lenguaje veladamente amenazador, racista e incluso fascista. El smashup en sí mismo no resulta superficialmente peligroso, hasta que se contextualiza en el conjunto del contenido de la página, extraña, oscura, con un lenguaje cifrado. Veamos algunos ejemplos: https://www.tiktok.com/@odio_bolivia_666/video/706243754550 5869061?_r=1&_t=8XWyK7zZJzR&is_from_webapp=v1&item_id=7062437545505869061

Hasta aquí hemos hecho alusión a pocos ejemplos sobre el mito sinofóbico. Como herramienta metodológica, dibujamos apenas un cruce de disciplinas que nos llevan a un resultado: el desciframiento del mito en las redes.

Conclution

En el artículo “Discurso de odio y ofensivo en la red social de Twitter hacia el colectivo chino. Análisis de la sinofobia: del rechazo cultural encubierto al explícito” (2024), Valle de Frutos, con una metodología estadística basada en el algoritmo machine learning de Twitter, concluye que, a través de esta plataforma, pueden rastrearse en España picos de odio u ofensivos hacia los chinos, dependiendo mucho de varias condiciones. Le interesa distinguir entre odio y ofensa hacia este colectivo. El primero puede verse influido por una agenda mediática o política, y hace referencia a un rechazo encubierto, relacionado con prejuicios hacia esa diferencia. El segundo implica un rechazo explícito que conlleva una hostilidad visible y que se asocia con aspectos negativos culturales. Si bien el trabajo nos parece pionero y relevante, desde nuestro punto de vista la distinción crea una falsa diferencia en algo que puede denominarse sinofobia. Nuestra distancia con este trabajo es que para nosotros prevalece un estado mitológico fundacional, al cual arribas no con base en una metodología estadística sino comparativa e interdisciplinaria, pero que, como basamento, tiene la antropología visual y la etnografía digital. Esto no quiere decir que le restemos importancia a este trabajo, todo lo contrario, nos parece complementario. Lo que quisimos demostrar es que el análisis puede adentrarse hacia bucles mitológicos y descifrar su relación entre significante (atemporal) y significado (temporal). Esto fue así gracias al análisis iconográfico no solo de los smashups, sino de su comparación con otras figuras visuales, auditivas y el entendimiento de las funciones actanciales. El mito fundacional ha operado y opera no solo en políticas nacionales, sino que se desplaza, gracias a las redes sociales, a un escenario global e internacional. Y si no, veamos cómo la ultraderecha de países como U.S., Holanda, Argentina, Italia basan su discurso en aquel viejo mito, que acompaña también a la sinofobia, del destino manifiesto, es decir, “los países elegidos por Dios” que tienen la tarea de expandir su territorio.

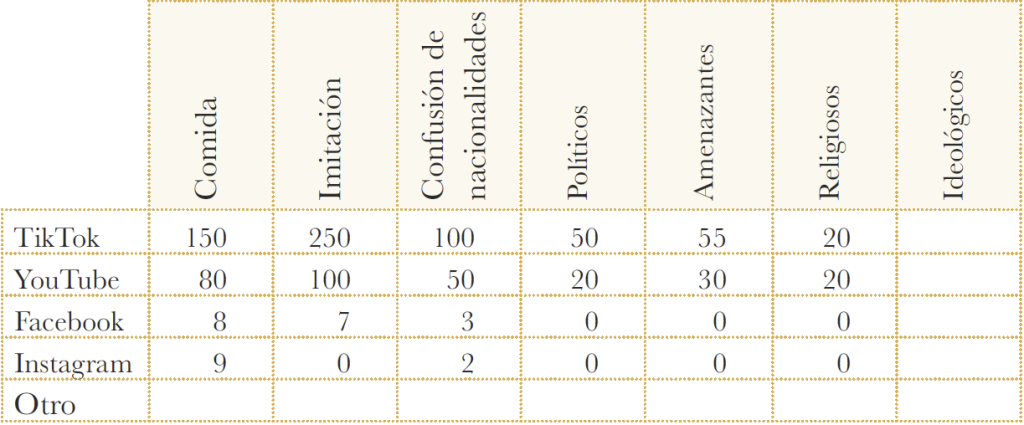

Ahora bien, mientras hacíamos trabajo de campo digital, encontramos diferentes muestras que apuntalaban nuestra hipótesis sobre el prejuicio mitológico. Por ello, hicimos una tabla que deja ver nuestra búsqueda y, si esto es un comienzo, entre los smashups y los estereotipos observamos varias continuidades que pueden clasificarse de la siguiente manera:

Por el momento, y en este espacio, se vuelve imposible analizar cada elemento que encontramos. Pero en el muestreo emerge una conclusión fulminante: la red es un medio libre para manifestar los prejuicios raciales. Y la sinofobia mana en ellas según van surgiendo fenómenos como las pandemias, guerras o campañas políticas. Así, las redes deslizan opiniones sobre un fenómeno determinado, en este caso la sinofobia, que puede abarcar al mundo en su conjunto, utilizando al mito como un dispositivo ético y moral que apunta sus dardos hacia los asiáticos, todos ellos considerados como chinos. Sin duda sufren una persecución en redes que muchas veces se pasa a las calles, como el caso del chico del sofá, que puede muy bien superar sus fronteras digitales y volverse un peligro para algunos ciudadanos. Esto se puede notar en videos en los que ciudadanos norteamericanos golpean a un asiático; incluso en Chihuahua, varios mexicanos asesinaron a un chino por temor al contagio (Periódico Círculo am, 2020, https://www.am.com.mx/news/2020/4/22/mexicanos-asesinan-un-chino-por-miedo-coronavirus-404492.html).

Una de las dificultades con las que nos topamos es la velocidad con la que se publican los smashups y la rapidez con la que desaparecen o, los más exitosos, se transforman en otros y otros más. Por ello, muchas de estas muestras han desaparecido, o los responsables se han desecho del contenido. Desde esta perspectiva nos parece totalmente acertado lo que dice Valle de Frutos (2024: 8), que la sinofobia no es constante, sino que sufre picos dependiendo de las condiciones sociales. En la pandemia muchos publicaban cosas relacionadas con chinos y la incomodidad que les producían. Al pasar esta, bajaron los contenidos.

Queda mucho aún por decir sobre lo analizado en este artículo. A la par, deben compararse los smashups con otras expresiones, como el teatro o las telenovelas, una búsqueda que, como lo hace Arce, puede destacar el discurso sinofóbico que ha caracterizado a ciertas naciones, y particularmente a México, con su producción política, artística y musical.

Para concluir, queremos hacer notar cómo opera un meme expresando un contenido contundente, es decir, una imagen vale más que mil palabras, y para muestra la imagen 4 que no necesita mayor explicación, simplemente enuncia una realidad que se centra en la problemática de nuestra argumentación.

Bibliography

Braudel, Fernand (1979). La larga duración en la historia y las ciencias sociales. Madrid: Alianza.

Eco, Umberto (1999) [1968]. La estructura ausente. Introducción a la semántica. México: Lumen.

Girard, René (1983). La violencia y lo sagrado. Barcelona: Anagrama.

González de Arce, Rocío (2025). “De Café de chinos a El complot mongol: discursos cinematográficos de segregación, exclusión, integración e inclusión en torno a las comunidades chinas en Latinoamérica”, en Arturo Gutiérrez del Ángel y Greta Alvarado (eds.). Memoria de las familias chinas en México. México: Palabra de Clío.

Gómez Izquierdo, José J. (1991). El movimiento antichino en México (1871-1934). Problemas del racismo y del nacionalismo durante la Revolución mexicana. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Greimas, Algirdas Julien (1985) [1982]. “Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico”, en Análisis estructural del relato. México: Premiá (La red de Jonás, Estudios).

Guterrez, Antonio (2020). “El covid-19 aumenta la xenofobia y el racismo contra los asiáticos en todo el mundo”, en Human Rights Watch, https://www.hrw.org/es/news/2020/05/12/el-covid-19-aumenta-la-xenofobia-y-el-racismo-contra-los-asiaticos-en-todo-el-mundo

Gutiérrez del Ángel, Arturo y Greta Alvarado (eds. 2025), Memorias de la comunidad china a la luz de la luna: reflejos entre México y Latinoamérica, México: México, Palabra de Clío.

Lévi-Strauss, Claude (1995 [1978]). Mito y significado. Madrid: Alianza, pp. 27-28.

— (1987 [1974]), “La estructura de los mitos”, en Antropología estructural. Buenos Aires: Paidós, pp. 153-163.

Lisbona G., Miguel y Enrique Rodríguez Balam (2018). “Estereotipos sobre los chinos en México: de la imagen caricaturesca al meme en internet”, Revista Pueblos y Fronteras Digital, vol. 13: pp. 2-30.

McCoy, Robert (2021). “El ‘Chico del sofá’ de TikTok y las investigaciones masivas en internet”, Letras Libres. México. Consultado en: https://letraslibres.com/ciencia-y-tecnologia/el-chico-del-sofa-de-tiktok-y-las-investigaciones-masivas-en-internet/

Moore, Edward C. (1972). Charles S. Peirce: The Essential Writings. Nueva York: Harper & Row, Reimpresión de Prometheus Books.

Reñique, Gerardo (2003). “Región, raza y nación en el antichinismo sonorense”, en Aarón Grageda (coord.). Seis expulsiones y un adiós. Despojos y expulsiones en Sonora. México: unison/Plaza y Valdés, pp. 231-289.

Saussure, Ferdinand (1985). Curso de lingüística en general. Barcelona: Planeta.

Valle de Frutos, Sonia (2024). “Discurso de odio y ofensivo en la red social Twitter hacia el colectivo chino. Análisis de la sinofobia: del rechazo cultural encubierto al explícito”, en Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social, “Disertaciones”, 17 (1), pp. 2-19. Disponible en: https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.13347

Bibliografía Smashups

Times, Hard [@hardtimes8] (7 de octubre de 2021). Couch guy #tiktok #viral #couchguy video [YouTube, original TikTok] https://www.youtube.com/shorts/P9saOjuUwRQ

Tretare_ [tretare_] (22 de noviembre de 2021). Video antiracista #humor (video TikTok), https://www.tiktok.com/@tretare__/video/7033512276523109638?is_from_webapp=v1&item_id=7033 512276523109638

Lecraig, [Lecraig] (14 de marzo de 2021). Most racist anti-racist #memes #meme #foryou #fy#fyp #foryoupage #wegottocelebrateourdifferences #celebrateourdifferences #racist # antiracist, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@lecraig/video/6939483908853517574?is_from_webapp=v1&item_id=693948 3908853517574

Ross, José Miguel [@josemiguelross] (1 de junio de 2020). Nacho, Taco, Chimichanga que hermoso es el español #fyp#memes #mexico #parati #comedia (video TikTok) https://www.tiktok.com/@josemiguelross/video/6833539942593924357?is_from_webapp=v1&item_id=6833539942593924357

Amaury, Oscar [@oscaramau3] (enero 26 de 2023). Lo hicimos de joda, pero se mancharon con nosotros los mexicanos que “nacho chimichanga” oh mi taco #fyp #diferencias #diferenciasentrepaises #diferences. https://www.tiktok.com/@oscaramau3/video/7193109378197671173?q=nacho%20taco%20chimichanga&t=1705000280670

Cri-Cri, el grillito cantor [@CriCriElGrillitoCantor] (2019). Chong Ki Fu. (video YouTube, Music by Cri-Cri performing Chong Ki Fu [Cover Audio]). https://www.youtube.com/watch?v=qWffebz-FYc

Cri-Cri, el grillito cantor [@CriCriElGrillitoCantor] (8 de noviembre de 2014). Chinescas. (video YouTube Chinescas Cri-Cri Por El Mundo). https://www.youtube.com/watch?v=irZ48HfhxCo

El Mundo [@elmundo] (12 de mayo de 2020). Donald Trump, al ser preguntado por las cifras de muertos: “Preguntad a China”, #Trump #EEUU #Coronavirus, (video Youtube), https://www.youtube.com/watch?v=0lHpXMsV-ic

El País [@elpais] (12 de junio de 2017). Una canadiense a unos trabajadores chinos: “¡Volved a China!” (video YouTube), https://www.youtube.com/watch?v=ZAr9hcvZQX0

El Universal [@eluniversal] (13 de julio de 2023). Streamer tailandesa denuncia racismo sufrido en Bélgica (video YouTube, El Universal), https://www.youtube.com/watch?v=ioFLN8iR4fo

El Renacido [@RenaSido] (7 de octubre de 2022). Final inesperado (video Twitter), https://twitter.com/RenaSuspendido/status/1578457883934 879745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1578457883934879745%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=about%3Asrcdoc

El.Antichef [@el.antichef] (2 de febrero de 2021). No sé cómo hacen para comer todo lo que se mueve, #comida #tortuga #chnos, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@el.antichef/video/69247 98530250886406?_r=1&_t=8XRlSuwc4vu&is_from_webapp=v1&item_id=6924798530250886406

Cee, Dee69 [@ceedee69] (17 de mayo de 2017). whit sauced and tomatoes, #blackcreator #blackeducator #teacherlife #ceedee, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@ceedee69/video/7098817499285720366?q=china%20come%20ratones&t=1709842504774

MePc Office [@maiko17_1] (6 de marzo de 2021). Los chinos comen perro (video TikTok), https://www.tiktok.com/@maikol7_1/video/6936628946247142661?_r=1&_t=8XRmPPPIjLS&is_from_webapp=v1&item_id=6936628946247142661

Vicky san [@vicki11174] (2 de febrero de 2022). Que raro comen los chinos, #dúo @brenna0900, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@vicki11174/video/7067742294354578735?_r=1&_t=8XWl3FHsdmA&is_from_webapp=v1&item_id=7067742294354578735

Ortega, Kevin [@elpanakevs] (14 de febrero de 2022). El resto del mundo, #pegar un video de @rich.65 @fyp #parati #food, (video TikTok) https://www.tiktok.com/@elpanakevs/video/6929278594996866310?_r=1&_t=8XWoS2KwPUj&is_from_webapp=v1&item_id=6929278594996866310

Morebel, Lorena [@loreamorbel] (26 de junio de 2022). Comiendo como chinos, aún no sé lo que hablo jiji, #comedia #fip (video TikTok), https://www.tiktok.com/@lorenamorbel/video/7113711071726177541?_r=1&_t=8XWpGPd12kI&is_from_webapp=v1&item_id=71137 11071726177541

Farina [@farinalinibeth] (17 de septiembre de 2022). Yo imitando a los chinos, (video TikTok). https://www.tiktok.com/@farinalamasviral/video/7144394853051288837?_r=1&_t=8XWpLe8kMWU&is_from_webapp=v1&item_id=7144394853051288837

Garduño, Jesús [@chucho236] (13 de octubre de 2021). Eric y su fobia a los chinos XD, #foryou southpark #fyp #ericcartman, (video TikTok) https://www.tiktok.com/@chucho236/video/701871145671147 8533?_r=1&_t=8XWxvdS9HxV&is_from_webapp=v1&item_id=7018711456711478533

Xd, Nose [@odio_bolivia_666] (2 de agosto de 2022). Taiwan un país libre, (video TikTok), https://www.tiktok.com/@odio_bolivia_666/video/7062437545505869061?_r=1&_t=8XWyK7zZJzR&is_from_webapp=v1&item_id=7062437545505869061

El doctor Arturo Gutierrez del Angel es investigador de tiempo completo en el programa de Ciencias Antropológicas de El Colegio de San Luis; interesado en procesos mitológicos, oníricos, rituales, estéticos, al igual que en la migración china y sus repercusiones sociales. Ha trabajado con culturas del occidente de México, como son huicholes y coras, y grupos pueblo del suroeste de Estados Unidos. En la actualidad tiene dos proyectos: uno con relación a la sinofobia y su impacto social; otro sobre el mundo onírico como una forma de conocimiento en diferentes culturas.