Entre lo visual y lo narrado: acercamientos a la colección de fotografías de México en la Exposición Histórico-Americana de 1892

- Marisol Domínguez González

- ― ver biodata

Entre lo visual y lo narrado: acercamientos a la colección de fotografías de México en la Exposición Histórico-Americana de 1892

Recepción: 25 de septiembre de 2024

Aceptación: 22 de enero de 2025

Resumen

En 1892 México participó en la Exposición Histórico-Americana de Madrid para la que hizo una propuesta expositiva que incluyó una colección de 768 objetos fotográficos. Este artículo bosqueja un trabajo de investigación hecho sobre estos materiales: desdobla formas de acercarse a las imágenes al considerar su contextualización como conjunto y su relación con otras fuentes documentales, además de enfatizar su construcción como un corpus documental que oscila entre lo visual y lo escrito y que funciona para abordar aspectos de la presencia y la representación del país en la muestra.

Palabras claves: Exposición Histórico-Americana, fotografías, montaje, población indígena, registros visuales, vestigios prehispánicos

Visual and narrative approaches to the Mexican collection of photographs at the 1892 Columbian Historical Exposition

In 1892, as part of its exhibit at the Exposición Histórico-Americana (Historical American Exposition) in Madrid, Mexico presented a collection of 768 photographic objects. This article investigates these materials, revealing different ways of engaging with the images by contextualizing the collection and its relationship with other documentary sources. It also emphasizes how they were constructed as a body of materials that oscillates between the visual and the written, serving to explore aspects of the country’s presence and representation at the exhibition.

Keywords: photographs, Exposición Histórico-Americana, Historical American Exposition, display, visual records, Pre-Columbian artifacts, Indigenous population.

Introducción

Este artículo1 aborda problemáticas que se desprenden de la investigación hecha con y sobre materiales fotográficos. Es una aproximación a la colección de fotografías que México mostró en la Exposición Histórico-Americana de Madrid en 1892, que centra su atención en la metodología seguida para integrarlas como un corpus documental, para después exponer las características del conjunto fotográfico y algunos aspectos de su funcionamiento y de sus contenidos.

Empiezo con una breve síntesis de la investigación realizada con el fin de enmarcar el acercamiento a la colección de fotos de México. A continuación, contextualizo la exposición, la participación y la propuesta de México, así como la conformación de su colección fotográfica expuesta. Después, me enfoco en los procesos de búsqueda y en la metodología, es decir, presento los materiales y documentos escritos y visuales que usé en la investigación, y explico la forma en que los integré como fuentes. Finalmente, me detengo en algunos casos particulares y en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la colección fotográfica de México y la representación visual del país en la exposición, que se hacen evidentes gracias a los cruces entre fuentes documentales de distinta naturaleza.

La intención es poner en evidencia el proceso de integración de un corpus fotográfico que combina lo visual y lo textual para poner sobre la mesa formas en que se puede abordar una colección fotográfica que constituye, en este caso, una fuente documental útil no solo para estudiar la representación de México en la Exposición Histórico-Americana, sino también para investigar diversos procesos sociales.

La investigación

El acercamiento a la colección fotográfica que México presentó en la Exposición Histórico-Americana deriva de un estudio sobre la participación que tuvo el estado de Yucatán en ella. Mi interés por este grupo de 54 fotografías me llevó a analizar los 768 objetos fotográficos que se expusieron. Para ahondar en los materiales fotográficos y entender su comportamiento es necesario contextualizar su presencia en dicha exposición: considerar las especificidades de su inclusión, ubicación y despliegue dentro de la lógica de las salas de México, para lo que era necesario conocer la estructura general de la exposición y la estructura discursiva y espacial de la sección que correspondía al país; revisar los procesos de organización de su participación en este evento, el diseño de su propuesta expositiva y la producción, recopilación e integración de sus colecciones, en particular, las fotografías. Procurar reconstruir y mantener una visión de conjunto era importante, ya que las fotografías no se consumieron de forma aislada, sino en medio de miles de objetos de diversa índole. Es decir, la colección fotográfica formaba parte de una selección de objetos que sirvió como carta de presentación de México en el extranjero.

La Exposición Histórico-Americana y la participación de México

La Exposición Histórico-Americana de 1892 fue uno de los eventos más importantes organizados por España en el marco de las celebraciones del iv centenario de la llegada de los españoles al continente americano. Fue una exposición internacional de carácter histórico que congregó a unos pocos países europeos, a Estados Unidos y a la mayoría de los países americanos que habían formado parte de la monarquía hispánica. Su sede fue un edificio recién construido sobre el Paseo de Recoletos en Madrid, destinado a albergar la biblioteca y los museos nacionales. En su planta baja se instaló la Exposición Histórico-Americana, que abrió sus puertas al público el 30 de octubre, aunque fue inaugurada oficialmente la tarde del 11 de noviembre de 1892, con la presencia de la reina regente María Cristina de Habsburgo y los reyes de Portugal (Del Blanco, 2018: 79; El Siglo Diez y Nueve, 2 noviembre 1892: 3).

La Exposición Histórico-Americana (eha a partir de ahora) pretendía mostrar el estado de los pueblos americanos cuando llegaron los españoles y en el momento de las conquistas inmediatas (Del Blanco, 2017: 54-55).2 En el texto que acompaña un plano de la muestra se anunciaba que los materiales expuestos, “además de servir de recreo, y á la vez de instrucción al visitante, serán fuentes de estudio para el sabio y contribuirán a aclarar muchedumbre de puntos todavía obscuros ó no bien averiguados, que existen en la confusa historia de los pueblos que poblaron la hermosa tierra americana”.3 Esta ventana orientada al pasado serviría a España para estrechar vínculos con los países americanos y, al mismo tiempo, apuntalar su importancia en la historia y desarrollo de estos pueblos.4

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, congregó a un grupo de intelectuales dedicados a las ciencias históricas para diseñar la propuesta expositiva y organizar la participación del país: la Junta Colombina; posteriormente, formó una comisión que se encargaría de instalar la sección de México en Madrid.5

Según el Catálogo de la sección de México (Catálogo de México a partir de ahora), la Junta Colombina se daría a la tarea de “acopiar objetos que revelaran el adelanto de nuestros aborígenes, tanto de la época prehispánica, como en la posterior a la Conquista, y el estado que actualmente guardan” (1892: 7). Para reunir los materiales que se expondrían en Madrid, recurrió a la selección y reproducción de objetos del Museo Nacional, organizó expediciones para explorar sitios arqueológicos y recorrer diversas localidades del país, pidió la colaboración a particulares de provincia e hizo un llamado a los gobiernos estatales y las jefaturas políticas de los territorios federales para que remitieran materiales o piezas concretas que se sabía que estaban bajo su custodia.

La sección de México, al fondo del edificio, ocuparía cinco salas contiguas que bordeaban un patio interior. Estas albergaron más de 18 000 objetos prehispánicos, coloniales y decimonónicos de diversa naturaleza (mapas, libros, fotografías, pinturas, trajes, reproducciones de yeso, objetos de piedra, madera, tela, barro, etc.).6 En las últimas tres salas se expusieron 768 objetos fotográficos: 767 fotografías unitarias y un álbum que incluía varias impresiones. Este conjunto representó el 4.3% del total de piezas que el país mostró en sus cinco salas. Aunque el conjunto de fotografías expuestas resulta ínfimo en relación con el total de objetos, este adquiere mayor relevancia al conocer su contexto de producción e integración.

Las fotografías de México y la integración de una colección

Al indagar cómo se organizó la participación de México surgieron datos que resaltan la importancia que se le dio a la producción y el acopio de los materiales fotográficos: desde el inicio del proceso de planeación de los contenidos y el diseño de la sección de México se pensó en incluir fotografías y, además, se buscó recopilarlas a lo largo y ancho del país.7 El Catálogo de México señala que “De las providencias que la Junta Colombina iba dictando, dos tuvieron carácter general y rindieron frutos inmediatos: la circular que se dirigió á los Gobernadores de los Estados para que remitiesen fotografías de ruinas y de tipos indígenas, y una excitativa que se hizo a los particulares á fin de que proporcionaran objetos para la Exposición […]” (1892: 17). La pronta colaboración de los estados que enviaron fotos quizá se deba a que las imágenes eran dispositivos que permitían a los gobiernos mostrar ciertos aspectos de los lugares que administraban.

La producción de fotografías fue una de las tareas de la Junta Colombina para conformar “una colección de vistas fotográficas de los monumentos arqueológicos que existen diseminados en diversas regiones del país, y otra colección de tipos de razas indígenas” (Circular de la Junta Colombina, 1891). No era nueva la voluntad de integrar una colección fotográfica que diera cuenta de la población indígena y de los monumentos prehispánicos, lo novedoso fue que se lograra efectivamente. La concentración y exposición de una colección fotográfica de esta magnitud, integrada por materiales provenientes de distintas regiones del país, fue algo inédito.8

Para lograr esta empresa procedió de tres maneras: usó fotografías generadas en un par de expediciones recientes al estado de Veracruz, emprendidas por el Museo Nacional, y organizó nuevas expediciones y visitas a otros lugares del país –Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Tlaxcala y Puebla– con el fin de conseguir más materiales. Para enriquecer el conjunto, se instaló un taller fotográfico provisional dentro del Museo Nacional, donde se reproducirían cientos de piezas prehispánicas de su colección (Catálogo de México, 1892: 9, 13, 20-26; 1893: 365-366, 385-386).9 Además, como he señalado, se dirigió una solicitud a los gobernadores de los estados y a los jefes políticos de los territorios para que enviaran fotografías; algunos de ellos “se esmeraron en obsequiar los deseos de la Junta, y remitieron colecciones muy notables […]” (Catálogo de México, 1892: 17). Es interesante distinguir que más del 35% de las fotos provino de los envíos de los gobiernos y territorios que respondieron a la petición, casi el 40% fue producto de las expediciones y visitas, mientras que la serie producida en el Museo Nacional representa poco más del 20%.

En la colección fotográfica se encuentran imágenes de los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, así como del Distrito Federal y de los territorios federales de Baja California y Tepic (Domínguez, 2023: 177).

En el conjunto se reconocen registros de personas, escenas de trabajo, monumentos y vestigios históricos y arqueológicos, objetos utilitarios, obras pictóricas y escultóricas, códices, paisajes, vistas urbanas y rurales, arquitectura civil y religiosa, edificios públicos y viviendas. Estos asuntos representados en las imágenes remiten a lo prehispánico y lo colonial, pero también a un presente decimonónico o contemporáneo de la muestra. En ese sentido, las fotos no se limitan a la temporalidad que pedían los organizadores de la eha, sino que la extienden.

Fuentes, acervos y proceso de localización de las fotografías

Para localizar e identificar las fotografías de las salas de México en la eha trabajé con el Catálogo de México (1892-1893), con el acervo de la Fototeca Nacional del inah, a través de su repositorio de consulta digital (la Mediateca), y con la edición facsimilar del Catálogo de la Colección de Antropología del Museo Nacional de 1895 (2018).

El Catálogo de México es un material escrito que funcionó como punto de partida para rastrear y trabajar con el conjunto de fotos de México. Está firmado por Francisco del Paso y Troncoso, quien fuera miembro de la Junta Colombina y presidente de la comisión reunida en Madrid, responsable de la instalación de la sección de México en la eha. Se organiza en tres tomos, aunque solo alcanzaron a publicarse los primeros dos.10 Reseña la organización de la producción y acopio de objetos y, de manera general, los trabajos para participar en la muestra; describe diversos aspectos de lo que hoy llamaríamos diseño museográfico de las salas e integra una especie de sumario de los objetos expuestos en el que los enlista, describe y/o comenta, según el caso.

El catálogo describe los temas o asuntos de las imágenes fotográficas y a veces incorpora datos de sus soportes como leyendas o anotaciones al reverso del soporte secundario. Además, en este documento se puede encontrar información de la ubicación, el mobiliario usado y otro tipo de estructuras en las que se colocaron las fotografías, los formatos, la procedencia y a veces los autores atribuidos. Es pertinente puntualizar que el catálogo no incluye las imágenes como elementos visuales, solo contenía sus descripciones o referencias escritas. Este material proporcionó una vista global de las fotografías expuestas en las salas de México, lo que facilitó su entendimiento como un conjunto y no como piezas aisladas.

Por otro lado, la búsqueda y el reconocimiento de las fotografías –en su calidad de objetos visuales– se llevó a cabo principalmente en el repositorio de la Fototeca Nacional del inah: un ejercicio en el que las imágenes se confrontaron con la información del Catálogo de México para identificarlas.11

Para esta pesquisa fue de gran utilidad el mencionado facsímil del Catálogo de la Colección de Antropología del Museo Nacional, editado por Teresa Rojas Rabiela e Ignacio Gutiérrez Ruvalcaba (2018).12 Este catálogo registraba los contenidos de una renovada sección de antropología del Museo Nacional en 1895, en la que se había incluido parte de la colección fotográfica de la eha. Cabe señalar que el catálogo original de 1895 tampoco incluía las imágenes –como elementos visuales–, solo referencias escritas. El valor del facsímil radica en que sus editores incluyeron un apéndice con las imágenes de la colección de antropología de 1895 que lograron ubicar dentro de la Fototeca Nacional. Es por ello que facilitó la identificación de las imágenes que buscaba, en particular las relacionadas con los registros etnográficos. Esas imágenes visuales se contrastaron con las descripciones escritas de las fotos de la eha, lo que sirvió para reconocer algunas, pero también para desechar otras que en algún momento se pensó que habían sido parte de la exposición de 1892 y, así, corregir el equívoco.

Antes de continuar, es pertinente señalar que se considera a la imagen como una de las partes del objeto fotográfico. Es decir, se habla de fotografías para referir a objetos compuestos por la imagen, el soporte primario o papel sensibilizado fotográficamente, el soporte secundario sobre el que se coloca el anterior, además de elementos como inscripciones, sellos, leyendas y otras marcas que se incorporan sobre estos dos soportes –a veces al momento de su producción y otras posteriormente– en el camino que va recorriendo el objeto fotográfico (Aguayo Hernández, 2008: 141-142).13

Lo idóneo sería encontrar las fotografías originales expuestas en 1892, con sus respectivas imágenes y soportes con marcas y huellas de su paso por la eha. Sin embargo, no hay que perder de vista que las fotos (en general) podían ser reutilizadas para diversos fines. Por ejemplo, una foto producida como un retrato personal para un consumo privado podía aparecer posteriormente en un periódico, como postal de un lugar o servir como propaganda en un anuncio; es decir, pasaba a tener una circulación pública. Es posible que las fotografías de la eha –o las imágenes que contienen– se hayan reproducido previa y posteriormente a la muestra. Basta pensar que muchas de ellas servirían como materiales de estudio científico pasada la exposición, asunto que abordaré más adelante.

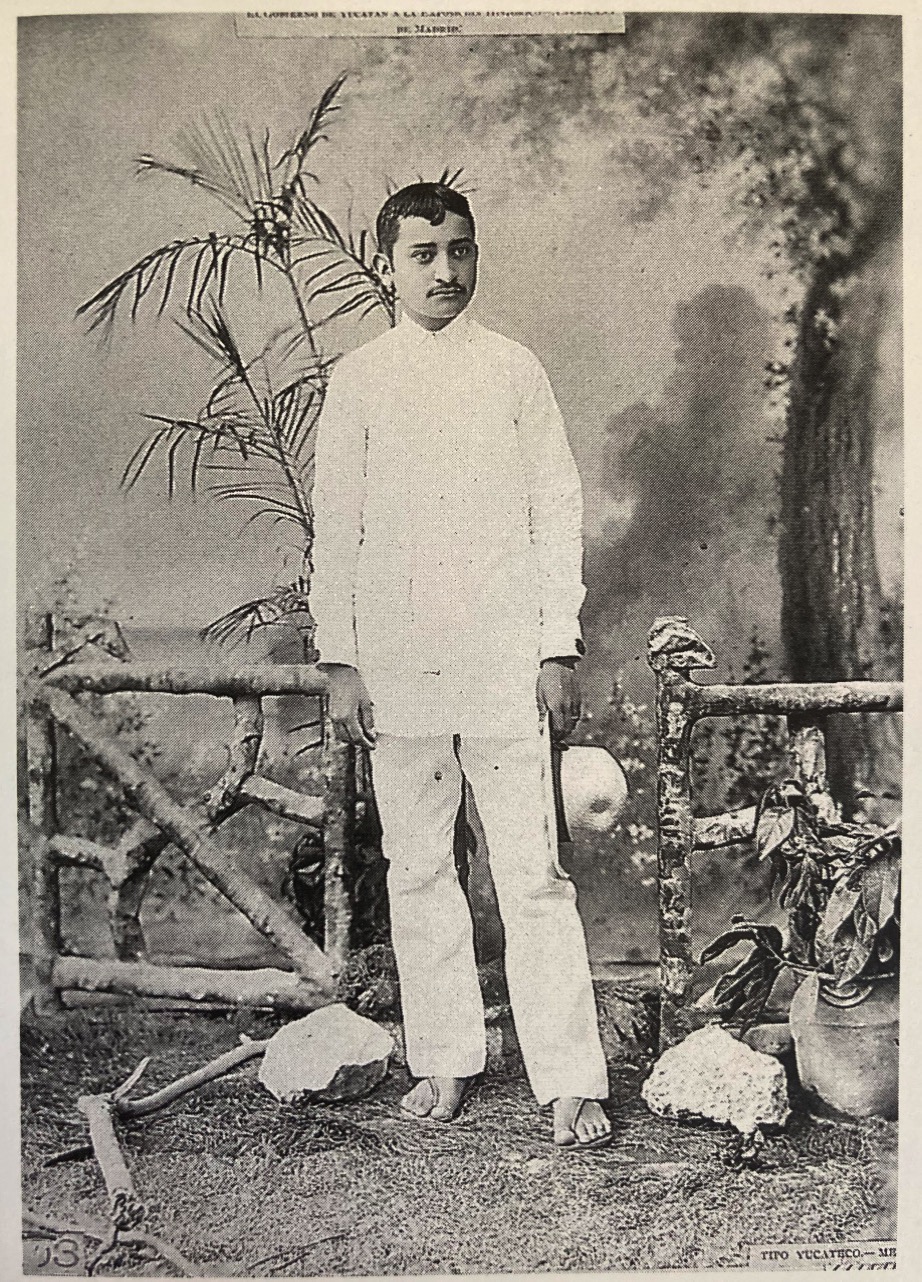

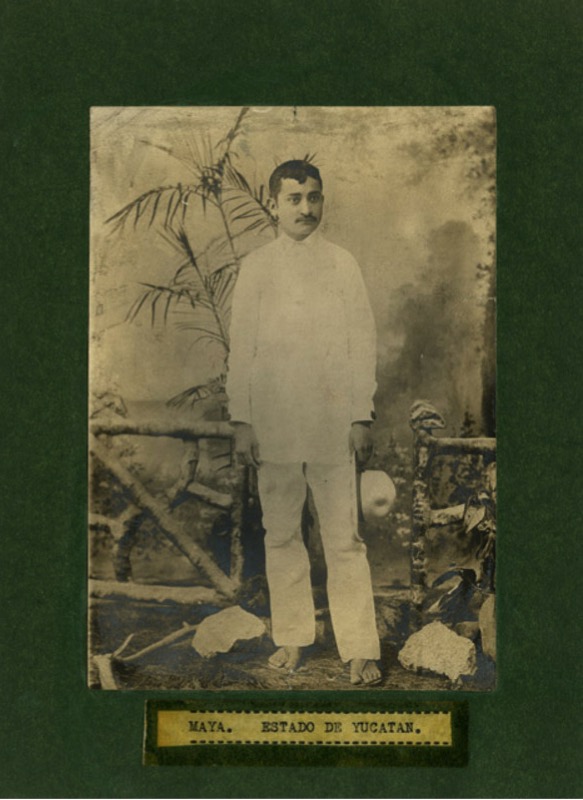

De ahí que en el proceso de búsqueda contemporánea uno se pueda topar con objetos fotográficos que no son necesariamente los que se expusieron de manera física en Madrid, pero que derivan de ellos, o con varios objetos fotográficos que contienen la misma imagen o una versión editada, sobre soportes secundarios con leyendas o anotaciones distintas a las originales (Aguayo, 2019). Un ejemplo de esta reproducción y edición dentro de la colección de fotos de México en la eha es la fotografía del mestizo yucateco perteneciente a la serie que envió el gobierno de Yucatán (véase imagen 1).

Se trata de una imagen vertical que sitúa al centro de la composición la figura de un hombre joven de pie y cuerpo completo. Es una foto de estudio que se sirve del telón de fondo con un paisaje y de objetos como una reja de madera, una maceta al frente y un par de troncos y piedras en el piso para simular una toma al aire libre. La reja de madera corta la imagen a la mitad y divide el espacio representado en un área abierta y una más acotada próxima al espectador, quizás el solar, en cuyo umbral posa el mestizo. La rigidez de su postura frontal se rompe cuando adelanta ligeramente la pierna izquierda y mira hacia un lado. El hombre viste el traje de lujo del mestizo: camisa larga o filipina de lino o algodón blanca que cae suelta a medio muslo, con un pantalón de dril o tela blanca. Calza alpargatas y sostiene un sombrero de jipijapa, tejido fino de hoja de palma.

De esta imagen expuesta en la eha, se identificó una similar que recorta una porción del lado derecho, eliminando la maceta en primer plano y parte del árbol del telón de fondo. Con esta imagen se creó un nuevo objeto fotográfico, ya que está colocada sobre otro soporte y con una leyenda diferente a la original: en vez del título “Tipo yucateco-mestizo” consignado para la eha, dice “Maya. Estado de Yucatán” (véase imagen 2). Es decir, que una figura que alguna vez se expuso como mestizo de Yucatán, una categoría distinta a la de indio maya, pasó a ser una representación de hombre maya sin aludir a una mezcla racial.

De la colección expuesta en las salas de México, conformada por 768 objetos fotográficos, logré reconocer visualmente y ubicar 218 fotografías –o imágenes derivadas– dentro del acervo de la Fototeca Nacional, con excepción de tres imágenes que se ubican en la colección Legado de Teobert Maler (1842-1917) del Instituto Iberoamericano de Berlín.14 Como cualquiera que investiga materiales fotográficos del siglo xix, me enfrenté con muchas ausencias y huecos –acaso pérdidas o destrucciones– dentro de la colección fotográfica de México en la eha.

En ese proceso de búsqueda de las fotos,15 tener a la mano el Catálogo de México significó disponer de una especie de guía narrada de las imágenes que proporcionaba una visión completa de la colección. Una guía con suficiente precisión que hacía más evidentes los vacíos o faltantes del corpus fotográfico de México expuesto en la eha: aquellas imágenes que todavía no se han logrado ubicar a pesar de que la tarea de rastrear fotografías e imágenes fue constante en la investigación.

La conformación del corpus fotográfico con imágenes visuales y descripciones escritas

Sin duda, lo óptimo sería reunir las fotografías expuestas para poder trabajar con ese corpus visual completo.16 Ante ese escenario idóneo, aún lejano, está el escenario presente real en el que se tiene identificada una parte de las imágenes de la colección y se cuenta con las descripciones escritas de todas las fotos. Parece pertinente usufructuar esas descripciones y no limitarlas a ser solo un apoyo en la búsqueda de las fuentes visuales originales. Es decir, optar por considerar tanto los materiales visuales encontrados –identificados como parte de la eha— como las descripciones de las fotos articuladas en el Catálogo de México. La propuesta es construir un corpus que una las fotografías en su versión visual y en su versión narrada: yuxtaponer lo visual y lo textual para enriquecer la perspectiva general del conjunto fotográfico, pero también para acercarse a los asuntos y temas en él representados. Ese es el cuerpo documental con el que se puede trabajar y el que puede usarse para conocer y abordar aquello que México mostró en las salas de Madrid.

Hay que señalar que las descripciones del Catálogo de México presentan lo que está contenido dentro del cuadro y también comentan algunos aspectos relacionados con las personas, lugares o cosas que aparecen en la imagen. Sin embargo, aparte de los elementos visibles –personas, cosas, lugares, paisajes, acciones, costumbres, etc.–, las fotografías como objetos tienen información en sus soportes y en su propia materialidad, por ejemplo, leyendas, títulos, firmas, sellos o anotaciones.

Algunas de las fotos que llegaron a manos de la Junta Colombina de México tenían leyendas pegadas sobre la imagen y en el anverso del soporte o notas en el reverso del soporte secundario que contenían títulos y comentarios sobre lo representado en la imagen. Al ser expuestas, estos elementos no necesariamente quedaban visibles para el visitante, sea porque estaban en los reversos de los soportes o porque la ubicación y/o el montaje de la foto impedía su lectura. Los textos del catálogo tampoco fueron leídos por los visitantes.

Sin embargo, hoy nos interesan porque son datos que pueden contextualizar lo que se presenta en la imagen, las soluciones elegidas para representar algo y para construir narrativas sobre diversos asuntos; ayudan a dibujar el sentido que se le dio a cientos de registros que se integraron al conjunto fotográfico expuesto. La recuperación de estos dos tipos de información da pistas del lugar al que se quería orientar la mirada del espectador y de la intencionalidad de las fotos.

Del Paso, a la hora de redactar el Catálogo de México, recupera la información de los soportes de las fotos y, en ocasiones, cuando estaba muy desordenada o tenía errores, consideraba necesario corregirla o ampliarla. Por ejemplo, de una serie de fotos de “ruinas de Yucatán” que el gobierno de dicho estado envió, Del Paso advertía que los asuntos de cada imagen “venían señalados desde Yucatán en la parte inferior de los cuadros, pero como se han hecho las inscripciones con mucho descuido, tendré que rectificar algunas de ellas” (Catálogo de México, 1893: 31, 36). Tal fue el caso de una fotografía que mostraba estructuras de Chichén Itzá y decía ser de Uxmal. En particular esta serie reunía ampliaciones de vestigios de sitios mayas ya conocidos y fotografiados años antes de la exposición –Chichén Itzá, Uxmal, Kabah, Labná y Sabacché– sin señalar la autoría de las fotos. Es probable que reuniera imágenes de distintos autores.

En ese sentido, al contrastar las fotografías identificadas visualmente con sus descripciones escritas, se encuentran coincidencias entre la información que traían escrita las propias fotos y lo que el catálogo consigna, pero también se detectaron diferencias o matices. La información que los remitentes de las fotos querían dar a conocer podía diferir de lo que la Junta Colombina buscaba enfatizar. Destaca un registro grupal proveniente del territorio de Tepic que se presenta en el catálogo como una “familia de la raza indígena que habita en las ciudades” (véase imagen 3). La imagen deja ver una familia compuesta por el padre, quien lleva puesto el uniforme del ejército federal y sostiene una bayoneta, la madre que carga a uno de sus hijos en el regazo y tres niños sentados a ambos lados de ella, todos mirando al frente. En su descripción, Del Paso aclara que “el remitente cree que presenta caracteres de haberse mezclado con otras razas”, pero que “el aspecto de los individuos es de raza indígena casi pura” (Catálogo de México, 1893: 256-257). El comentario deja ver que Del Paso hacía correcciones cuando consideraba que la información con la que llegaban las fotos enviadas no era atinada. Lo interesante es que, por lo general, explicitaba el error que corregía o al menos indicaba que haría una modificación.

La puesta en diálogo del corpus fotográfico con otras fuentes documentales escritas y gráficas

El corpus fotográfico de México, conformado como he dicho por elementos de naturaleza visual y textual, puede ponerse a dialogar o confrontarse con otros documentos escritos y gráficos. Además de los dos catálogos mencionados, está el Catálogo general de la Exposición Histórico-Americana de Madrid 1892 (1893), que reúne los catálogos de los demás países participantes; el Suplemento-guía de las Exposiciones Históricas (1892),17 del periódico madrileño El Día, que era un folleto con un plano esquematizado de las instalaciones, una descripción general de los contenidos e incluso algunas ilustraciones de piezas expuestas; el Plano de la Exposición Histórico-Americana (1892) que da cuenta de la distribución espacial de los países en la sede; un documento de Jesús Galindo y Villa (1892), quien fuera parte de la comisión mexicana en Madrid, que incluye un croquis de las salas de México que muestra tanto la división espacial como la distribución del mobiliario base; la Guía para visitar los salones de historia del Museo Nacional, redactada por Galindo y Villa (1899), en el que se encuentran referencias a algunas fotografías de la eha; una serie de diez fotos con vistas del interior de las salas de México;18 el “Álbum Exposición Histórico-Americana de Madrid 1892”,19 con registros de diversas secciones, entre las que aparecen tres vistas de la sección de México; una circular emitida por la Junta Colombina a los gobiernos estatales (Circular de la Junta Colombina, 1891); además de hemerografía de la época, por ejemplo, las reseñas de la sección de México de los arqueólogos españoles José Ramón Mélida Alinari y Eduardo Toda y Güell en los periódicos de España La Ilustración Artística y La Ilustración Española y Americana; y notas y avisos que daban cuenta de los avances y preparativos del país para la eha en periódicos nacionales como El Monitor Republicano y El Siglo Diez y Nueve.

Este diálogo del corpus fotográfico con otras fuentes permite develar escenarios y aspectos interesantes sobre cómo se pretendió (re)presentar al país en la eha y cómo funcionó la colección fotográfica. A continuación, abordo algunos casos relacionados tanto con los contenidos de las fotos como con el montaje.

Consideraciones sobre lo que deja ver la colección fotográfica de México en la eha

En el conjunto fotográfico predominan los registros de tipos indígenas y de monumentos y objetos prehispánicos. Salvo un par de excepciones,20 la mayoría de estos últimos fueron producidos ex profeso en el Museo Nacional para la muestra, los monumentos se recopilaron en las expediciones y mediante solicitudes puntuales, y los tipos se reunieron en su mayoría gracias a la respuesta de los estados a la petición que hizo la Junta Colombina, aunque también provienen de las incursiones que impulsó esta.21

Al confrontar las fotografías con la narrativa del Catálogo de México, el Catálogo general, el Suplemento-guía y reseñas de la prensa española, salta a la vista que México muestra asuntos que no siempre se alinean con el propósito de la exposición. A diferencia de los registros de piezas y monumentos prehispánicos que embonaban bien con el objetivo de la eha, las series de razas indígenas representaban un componente contemporáneo que no termina de encajar con las intenciones de la muestra.

A través de su colección fotográfica, México ostentaba un pasado indígena grandioso, sobre todo mediante los registros de vestigios de construcciones monumentales y, al mismo tiempo, presentaba una población indígena contemporánea con distintos grados de “civilización” y mestizaje, que se enfatiza principalmente a través del vestido.

Eran 178 las fotografías de “tipos etnológicos”, a saber, registros de indígenas y mestizos de distintas regiones del país. En el Catálogo de México se presentan como tipos o indios de un estado o territorio, con excepción de una serie que se titula “Trabajadores del estado de Zacatecas” y otra “Descendientes de Cosijoeza, rey de Zaachila”, y en sus descripciones individuales se precisa el estatus de “indio” o de mestizo de las personas representadas. Es decir, que una constante en los títulos y las descripciones del catálogo es señalar el componente racial y la pureza o mestizaje de las personas registradas. Además, una treintena de fotos asocia, mediante objetos y herramientas propias del oficio representado o a través de un texto –sea en la propia fotografía o en las descripciones–, a las personas con una ocupación o con trabajos generales como artesano o más específicos como marimbero o escobetero.

El grupo de tipos etnológicos constituye casi una cuarta parte del conjunto fotográfico. Junto con una colección de trajes de algunos pueblos indígenas de entonces y otros objetos contemporáneos, las fotos de tipos constituyen un polo etnográfico en la quinta sala e inclinan la balanza hacia la representación del presente, dentro de una exposición de carácter histórico. Así pues, estas imágenes embonaban con el objetivo que desde un principio había explicitado la Junta Colombina: mostrar el estado que guardaba la población indígena; sin embargo, distaba de lo que en primera instancia interesaba a la organización española: poner en evidencia el estado de la población y el territorio al momento de la llegada de los españoles y de las primeras conquistas. En una reseña sobre las salas de México, Mélida Alinari celebraba lo siguiente: “Por fortuna, pocos poquísimos objetos pertenecen a los tiempos modernos; todos los demás son de los tiempos precolombinos, que son los que nos interesan” (1892: 455).

Más allá de las intenciones de la exposición general y de la Junta Colombina, hay que pensar que las imágenes dejaban ver una variedad de individuos y grupos indígenas y mestizos que en 1892 coexistían en México. Dicho de otra forma, al visitante le mostraban una faceta del presente: la subsistencia de una población indígena a lo largo del territorio mexicano. A pesar de que algunos estados no participaron ni tuvieron presencia dentro de la colección, el grupo de imágenes sí daba un panorama de la diversidad de la población indígena viva y de los vestigios de las civilizaciones prehispánicas existentes en el país.

Las fotos acercaban a la vista contemporánea y ponían a la altura del ojo vestigios prehispánicos que por formato y ubicación geográfica eran inaccesibles para la mayoría de las personas y, al mismo tiempo, a cientos de habitantes indígenas de México. En conjunto asociaban visualmente un pasado prehispánico y un presente indígena, ¿acaso evidenciando un vínculo de continuidad?

Uso posterior de las fotos: objetos, monumentos y tipos indígenas

Por otra parte, las fotografías de objetos y monumentos prehispánicos y de las “razas indígenas” estaban directamente relacionadas con los esfuerzos para promover el desarrollo de estudios científicos que México impulsaría, en particular el Museo Nacional. Por ejemplo, las crónicas de los preparativos de la exposición señalan que en el proceso de manufactura de las 180 fototipias expuestas en Madrid se habían sacado más de 600 negativos de piezas albergadas en el museo en su mayoría, material que nutriría sus colecciones y sobre todo serviría para la investigación que se gestaría en esta instancia (Casanova, 2008; Ramírez, 2009; Rojas y Gutiérrez, 2018). Asimismo, la comparación de los catálogos de 1892 y de 1895 muestra que parte de la colección fotográfica expuesta en la eha se incorporaría al acervo del Museo Nacional; por ejemplo, las fotos de tipos indígenas pasarían a la sección de antropología.

Los registros de piezas y monumentos prehispánicos y de tipos indígenas se reciclarían como materiales de estudio científico en el país. Junto con ellos, las descripciones asentadas en el catálogo de 1892 se usarían como fuente para el estudio de los objetos, personas y entornos representados, tema que se retomaría un par de años después en publicaciones que hace el Museo Nacional vinculadas con sus colecciones. Por ejemplo, el Catálogo de la sección de antropología de 1895, que formaba parte de un conjunto de cinco catálogos que se produjeron en el marco de lo que se conocería como el xi Congreso de Americanistas, llevado a cabo en la ciudad de México en 1895. Este documento divulgaba los contenidos de la sección de antropología del Museo Nacional, en la cual se exponía una colección de fotografías de razas indígenas que incluyó muchas de las expuestas años antes en la eha, además de otras que el museo había acopiado previa o posteriormente (Rojas y Gutiérrez, 2018). Ahí se enlistaban o presentaban brevemente y los autores recurrieron a las descripciones que Del Paso escribió en el catálogo de 1892. Es decir que en 1895 se reutilizaron algunas fotos de la eha y también la información ya consignada sobre ellas.

Asimismo, el contraste de fuentes arroja que no todas las fotos de carácter etnográfico mostradas en la eha se destinaron a la sección de antropología, sino que algunas pasaron a ser parte de la sección de historia. La Guía para visitar los salones de historia del Museo Nacional22 enlista un grupo de fotos de la eha ubicadas en dos facistoles, con lo que permite puntualizar la relación entre las fotos de la eha y las colecciones del Museo Nacional, a saber, aporta al conocimiento del devenir de las fotos de la eha.

Esto quiere decir que la colección de fotos –o parte de ella– constituiría un material para estudiar no solo las antiguas civilizaciones prehispánicas, sino a la población indígena viva. Este uso como fuente de estudio científico que se le daría a los materiales fotográficos ayuda a explicar la inclusión de registros de tipos indígenas en la eha. En ese sentido, Rojas y Gutiérrez señalan que “la ciencia concebía a los indígenas como ‘un sujeto de estudio al que se aspiraba a transformar'” (2018: 43-44). México estaba mostrando parte de la realidad contemporánea del país: un aspecto del presente que resultaba problemático dentro de la idea de nación moderna a la que aspiraba y que se pretendía cambiar. Pero también, al exponer estas fotos, demostraba que los representados eran objeto de estudio científico contemporáneo. Como afirma Aguayo, estas fotos llegaron a la eha con el objetivo de evidenciar el trabajo científico que se llevaba a cabo en el país (2019: 107), lo que respondía a la voluntad de México de insertarse en las prácticas modernas.

Particularidades de las fotos que envían los estados

Algunas contradicciones que se hacen evidentes al yuxtaponer las imágenes con los datos de los catálogos emergen entre los envíos de los estados: fotos que poco tienen que ver con las temáticas y temporalidades deseadas y con lo solicitado por la Junta Colombina. Por ejemplo, Yucatán, Michoacán y Jalisco enviaron grupos de fotos que mostraban aspectos de una realidad presente, rememoraban personas y espacios vinculados con la lucha independentista y ostentaban arquitectura, avances tecnológicos y elementos de la modernidad. Todas estas imágenes fueron aceptadas por la Junta Colombina dentro de la colección de fotos y engullidas por la propuesta expositiva de México.

En el caso de Jalisco, su gobierno remitió una serie en la que está ausente lo prehispánico y lo indígena contemporáneo y en la que predomina la arquitectura moderna de Guadalajara. En el conjunto se incluyeron seis vistas de la inauguración del Ferrocarril Central que conectaba la capital del país con Guadalajara, un evento que había tenido lugar antes de la eha, en 1888. Las imágenes muestran el protocolo de clavar el último riel y el arribo del tren de reconocimiento y el definitivo (Catálogo de México, 1893: 223-227). La imagen 4 es una escena que deja ver el movimiento y la congregación de gente alrededor de la vía. Se aprecia al fondo un panorama de la ciudad de Guadalajara y en primer plano algunos trabajadores cargando y colocando los durmientes de madera.

En el caso de Yucatán, su gobierno solo remitió series de fotos. En ese sentido, la representación del estado se construyó en gran medida a través de las fotografías. Además de registros de vestigios arqueológicos y tipos etnológicos, adjuntó un muestrario de arquitectura que va de lo colonial hasta viviendas y edificios públicos de fines del xix. Es decir, las fotos presumen un pasado prehispánico maya, pero también una faceta contemporánea del estado: la población de origen maya, indígena y mestiza, y el desarrollo arquitectónico de Mérida.

Consideraciones sobre la visibilidad de las fotos en la exposición

El Catálogo de México describe aspectos del diseño expositivo como el mobiliario, los soportes, la ubicación espacial de los mismos y la disposición de los contenidos, datos concretos que sirven para reconstruir la estructura de la propuesta expositiva. Esta reconstrucción de los espacios interiores con el mobiliario, aunado al montaje de los objetos, ayuda a vislumbrar cómo pudo haber sido el recorrido de los visitantes y cómo experimentaron en términos espaciales las salas de México.

Aparte de un comentario (Toda y Güell, 1893) en la prensa española de la época que criticaba el hecho de que los objetos carecían de información explicativa para saber qué era lo expuesto, hay poco material que nos hable de la experiencia de los visitantes. La importancia del conocimiento del espacio y el despliegue de los objetos nos da referencias puntuales para pensar cómo se aproximaban y consumían los objetos expuestos, por ejemplo, qué tanto se podían acercar a los distintos tipos de vitrinas y aparadores, según sus características, desde dónde se podían apreciar los objetos, si se encontraban a la altura del ojo o había que inclinarse para mirar y esforzarse para que la vista llegara a lugares más elevados, etcétera.

Si consideramos que el montaje determina el acceso y la visibilidad de los objetos, su recuperación sirve también para distinguir los privilegios espaciales y visuales que se otorgan a unos y no a otros, es decir, las jerarquías entre los objetos. El ubicar un objeto en un lugar determinado para que tenga una mejor visibilidad se relaciona con la importancia que se le da a ese objeto. Por ende, conocer el montaje de los objetos arroja pistas sobre qué era lo que se quería destacar en la exposición. En ese sentido, las soluciones en la disposición espacial de los objetos son indicadores de las intenciones de la propuesta expositiva o de los involucrados en su organización.

Al conocer el lugar y la manera específica en la que se desplegaron las fotografías en las paredes y distintos tipos de mobiliario o soportes –escaparates, aparadores, facistoles y cuadros– y tener una visión detallada de su organización, se pueden identificar jerarquías, cuestionar por qué algunos grupos ocuparon espacios con mayor visibilidad y por qué se separan series provenientes de un mismo lugar, entre otras cosas.

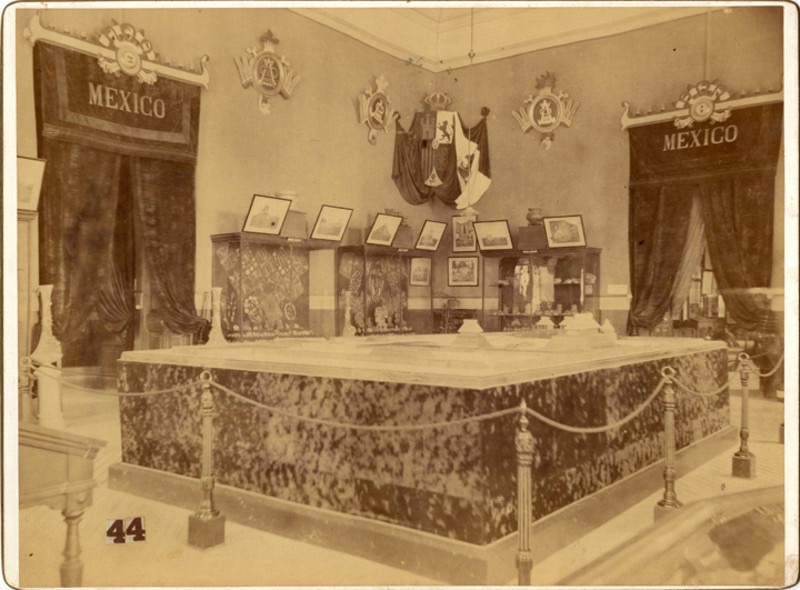

Como ejemplo, entre el conjunto de fotos que muestra los interiores de las salas de México, hay una que deja ver parte del interior de la cuarta sala (véase imagen 5).23 La información visual que arroja coincide con los datos asentados en el Catálogo de México sobre el montaje de la mencionada serie de fotos de “ruinas de Yucatán”. En la cuarta sala se expuso un conjunto de 25 fotos que envió el gobierno del estado que mostraban estructuras de diversos sitios prehispánicos: “los monumentos más grandiosos de la Península” (Catálogo de México, 1893: 31). Estas fotos eran ampliaciones, las de mayor tamaño de la colección de México (54 x 42 cm), y tuvieron una presencia visual dominante dentro de la sala. Veinte descansaban sobre las cornisas de los diez escaparates adosados a los muros que ocupaban la sala, esto es, un par en cada mueble y las cinco restantes colgaban en los pocos vanos disponibles en las paredes. En la vista del interior se ve esta disposición y se alcanzan a distinguir al menos nueve fotos, la mayoría reclinadas sobre los escaparates y unas adosadas a la pared.

A diferencia de otros grupos, esta serie tuvo mayor visibilidad no solo por sus dimensiones, sino por su ubicación en la cuarta sala donde compartía el espacio con siete imágenes más; en otras palabras, no competía con muchas otras fotos. Este fue un caso distinto al de la mayoría de las fotos que se colocaron en la quinta sala, donde compitieron visualmente con cientos de imágenes colocadas en los muros y en los seis facistoles, muebles que podían contener hasta cien imágenes cada uno.24

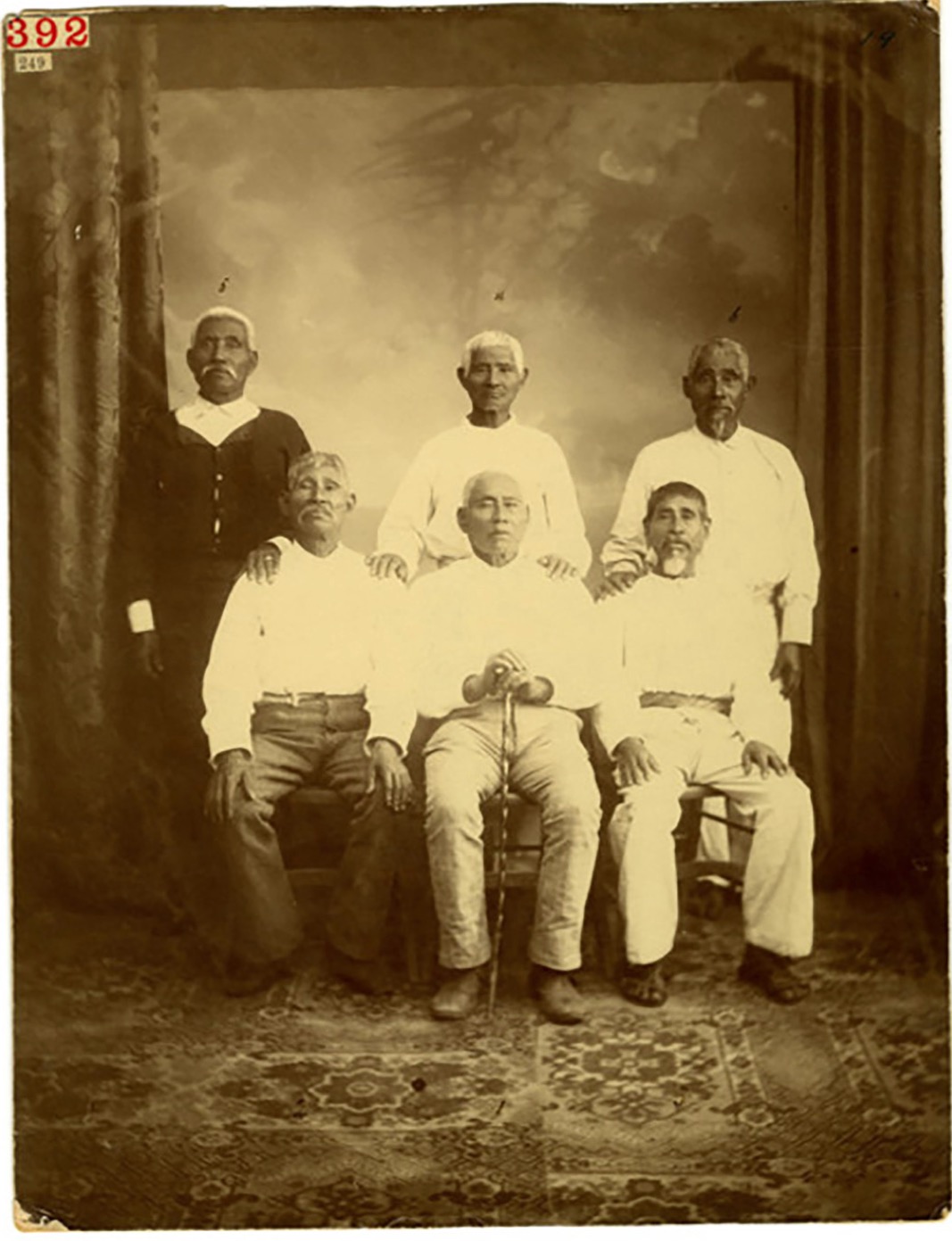

Finalmente, en la cuarta sala se encuentra un caso que resulta excepcional en varios sentidos, ya que muestra cómo la ubicación puede reforzar una intención particular de los objetos. Se trata de tres fotografías de los descendientes de Cosijoeza, rey de Zaachila,25 que al parecer formaban parte de una serie más extensa de retratos de estudio, hechos en Oaxaca, de los familiares de este gobernante a quien tocó recibir a los españoles que llegaron en el siglo xvi.26 La imagen 6 corresponde a la segunda foto del grupo: es un retrato grupal vertical en el que aparecen algunos de los descendientes: José Antonio, Leandro, Pablo, Manuel, Eulalio y Victoriano Pérez Velasco (Catálogo de México, 1893: 58-59).

Estas fotos destacan dentro del conjunto de “tipos etnológicos” expuestos en la eha: son las únicas que pretendieron individualizar a las personas representadas en la imagen mediante la escritura de sus nombres y apellidos en el reverso del soporte secundario y consignándolos en el Catálogo de México. Además, su montaje enfatiza su singularidad: las tres fotos de 24 x 18 cm se agruparon en un solo cuadro colgado en uno de los vanos de pared disponibles en la sala iv (véase imagen 5), separadas del resto de tipos etnológicos, que se colocaron dentro de los facistoles en la sala v. Aunque esta información no estuviera visible para los visitantes, nos habla de una intención tanto del remitente como de los responsables del montaje de diferenciar estas imágenes del conjunto de tipos etnológicos.

Consideraciones finales

Al abordar las fotografías de México hay que pensarlas como parte de un conjunto articulado que se integra a una propuesta narrativa con unos objetivos determinados y que pretendía exponer al país en el marco de la Exposición Histórico-Americana de 1892. Pero también hay que observar que el conjunto está compuesto por decenas de grupos y series de fotos producidas en los más diversos contextos y con características muy diferentes, que merecen ser abordados en su singularidad.

El acercamiento a la colección fotográfica de México genera y mantiene latentes dos cuestiones: 1) por qué se integraron fotos de asuntos que aparentemente escapaban a los deseos de la Junta Colombina y de la exposición; 2) a qué intenciones responden los distintos grupos de fotos que la conforman. La colección fotográfica que México presentó en Madrid contiene materiales tan variados, por no decir dispares, que además de considerarla como un todo, amerita una revisión de los distintos grupos de fotos por separado. Aquí he mencionado apenas algunos ejemplos.

Considerando que este dosier se preocupa por las posibilidades de la imagen, su relación con otro tipo de fuentes y su uso para la investigación social, abordé aspectos surgidos de un estudio que comenzó y terminó con imágenes fotográficas. Más que ahondar en los resultados de una investigación que buscó acercarse y analizar una parte de la presencia y la representación del país en una exposición internacional, he intentado poner al descubierto algunos materiales escritos y visuales, así como formas de proceder para lograr construir el corpus fotográfico y los escenarios encontrados en el trayecto.

Bibliografía

Aguayo, Fernando (2019). “Los significados de la fotografía de ‘naturales mexicanos’ en la Exposición Histórico-Americana de 1892”, Dimensión Antropológica, inah, año 26, vol. 75, pp. 94-132.

— (coord.) (2019a). Fotógrafos extranjeros, mujeres mexicanas, siglo xix. Ciudad de México: Instituto Mora. Recuperado de: https://mora.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1018/472/1/Fotografo-sextranjeros.epub

— (2008). “Imagen, fotografía y productores”, Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales. Ciudad de México: Instituto Mora, núm. 71, pp. 133-187.

“Cablegramas” (1892). El Siglo Diez y Nueve, México, 2 de noviembre, p. 3.

Casanova, Rosa (2008). “La fotografía en el Museo Nacional y la expedición científica de Cempoala”, Dimensión Antropológica, inah, año 15, vol. 42, pp. 55-92.

Catálogo de la sección de México (1892). T. i. Madrid: Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra/Impresores de la Real Casa.

Catálogo de la sección de México (1893). T. ii. Madrid: Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra/Impresores de la Real Casa.

Catálogo general de la Exposición Histórico-Americana de Madrid 1892 (1893). 2 tomos (i y iii). Madrid: Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra/Impresores de la Real Casa.

Circular de la Junta Colombina dirigida a los gobernadores de los estados (1891). Archivo General del Estado de Yucatán (agey). Fondo Ejecutivo 1886-1892, Sección Gobierno del Estado de Yucatán, serie Gobernación, caja 442, vol. 392, exp.18, f. 1.

Domínguez González, Marisol (2023). “Cómo llevar Yucatán a cuestas. Fotografías del estado de Yucatán en la Exposición Histórico-Americana de Madrid en 1892”. Tesis de maestría. Mérida: ciesas.

Galindo y Villa, Jesús (1899). Guía para visitar los salones de historia del Museo Nacional (3ª ed.). México: Imprenta del Museo Nacional.

— (1892). “Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892. Nota relativa a la sección de la República Mexicana”, en Memorias de la Sociedad Científica “Antonio Alzate”, publicadas bajo la dirección de Rafael Aguilar y Santillán, T. vi. México: Imprenta del Gobierno Federal en el Ex-Arzobispado, pp. 300-323.

“La Exposición Histórico Americana de Madrid” (1893). El Monitor Republicano, 8 de julio, pp. 1-2.

Mendoza, Mayra (2012). “Interiores para legitimar un pasado glorioso: Exposición Histórico-Americana de 1892”, Alquimia, sinafo/inah, año 15, núm. 45, pp. 8-21.

Mélida Alinari, José Ramón (1892). “La Exposición Histórico-Americana. México i“, La Ilustración española y americana, núm. xlviii, 30 de diciembre, pp. 455-458.

Muñoz B., Carmen Cecilia (2013). “Imaginarios nacionales en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 1892. Hispanismo y pasado prehispánico”, Revista Iberoamericana, xiii, núm. 50, pp. 101-118.

— y Paula Revenga Domínguez (2020). “Tras bambalinas: museografía y proyección de imaginarios nacionales en las Exposiciones Históricas (Madrid 1892)”, Historia y Espacio, vol.16, núm. 54, pp. 103-136.

Plano de la Exposición Histórico-Americana (1892). Madrid: Fernández Peñas/Litografía del Instituto Geográfico y Estadístico. Recuperado de: https://bibliotecavirtualmadrid.comunidad.madrid/bvmadrid_publicacion/es/catalogo_imagenes/grupo.do?presentacion=pagina&path=1000150, consultado el 20 de junio de 2024.

Ramírez Losada, Deni (2009) “La Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892 y la ¿ausencia? de México”, Revista de Indias, vol. lxix, núm. 246, pp. 273-306.

Rodrigo del Blanco, Javier (2018). “La preparación de las Exposiciones Históricas”, en Javier Rodrigo del Blanco (coord. y ed.). Las Exposiciones Históricas de 1892. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 35-84.

— (2017). “La organización de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica”, en Javier Rodrigo del Blanco (ed.). La Exposición Histórico-Natural y Etnográfica de 1893. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 53-73.

Rodríguez, Georgina (1998). “Recobrando la presencia. Fotografía indigenista mexicana en la Exposición Histórico-Americana de 1892”, Cuicuilco. Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. México: enah, vol. 5, núm. 13, pp. 123-144.

Rojas Rabiela, Teresa e Ignacio Gutiérrez (eds.) (2018). Edición facsimilar conmemorativa del Catálogo de la colección de antropología del Museo Nacional. Alfonso L. Herrera y Ricardo E. Cicero (1895). Ciudad de México: Secretaría de Cultura/inah/ciesas.

Suplemento-guía de las Exposiciones Históricas (1892), El Día, 10 de noviembre, núm. 4508. Recuperado de https://hemerotecadigital.bne.es/hd/es/viewer?id=b41fc752-9fb4-4fc7-b76c-6e6fa3b0a0e0, consultado el 8 julio de 2024.

Toda y Güell, Eduardo (1893). “Exposición Americana en Madrid. Las salas de México”, La Ilustración Artística, núm. 580, 6 de febrero, pp. 90-92.

Marisol Domínguez González es licenciada en Historia del Arte (Universidad de las Américas, Puebla) y maestra en Historia (ciesas). Se ha dedicado a la curaduría, la investigación, la traducción y la docencia. Ha colaborado con la Fototeca Pedro Guerra (uady) y ha diseñado exposiciones para el Museo Regional de Antropología e Historia, Palacio Cantón y el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Sus investigaciones se han enfocado en la construcción de visualidades y en la historia de la fotografía en Yucatán.