Lo bisagra en el fenómeno religioso: la diversidad de lo sagrado en el México contemporáneo

- María Fernanda Apipilhuasco Miranda

- ― ver biodata

Lo bisagra en el fenómeno religioso: la diversidad de lo sagrado en el México contemporáneo

Recepción: 27 de agosto de 2024

Aceptación: 30 de octubre de 2024

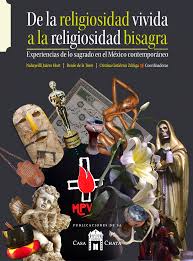

De la religiosidad vivida a la religiosidad bisagra. Experiencias de lo sagrado en el México contemporáneo

Nahayeilli Juárez Huet, Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga (coordinadoras), 2023 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, 809 pp.

Agradezco al Programa de Becas Posdoctorales en la unam, y a mi asesor el doctor David de Ángel García por el apoyo recibido.

De la religiosidad vivida a la religiosidad bisagra. Experiencias de lo sagrado en el México contemporáneo. Nahayeilli Juárez Huet, Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez Zúñiga (coordinadoras). Ciudad de México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2023, 809 pp. isbn: 978-607-486-677-3

En el libro De la religiosidad vivida a la religiosidad bisagra, las doctoras y coordinadoras Nahayeilli Juárez, Renée de la Torre y Cristina Gutiérrez nos comparten una investigación de largo aliento –de alcance nacional y dimensión plural– sobre la subjetividad de la vida religiosa y su diversidad en el México contemporáneo, en la que se emplean elementos cuantitativos y métodos cualitativos que brindan un potente análisis para comprender la pluralidad religiosa a través de dos conceptos y metodologías claves: la religiosidad vivida y la religiosidad bisagra. Estos son aplicados y analizados también por 21 investigadoras e investigadores –con experticia en diversas religiones–, cuyos trabajos en conjunto con el de las coordinadoras conforman el cuerpo de la obra.

La totalidad del libro interpela al lector de múltiples maneras, desde el ámbito de lo existencial (que considera al homo religiosus como una dimensión humana –Mircea Eliade–), hasta el académico, primero como investigadoras o investigadores con respecto a sus propias metodologías, las maneras como se relacionan con sus interlocutores y su voz en trabajos etnográficos; y como una propuesta relevante en los estudios del campo religioso –principalmente sociológico y antropológico–, que pone sobre la mesa la discusión en las ciencias sociales sobre estructura y agencia.

Dada la complejidad y extensión del texto, la presente reseña se divide en tres apartados: en el primero se expone la propuesta general de las coordinadoras; en el segundo se presenta cómo está articulado el libro a partir de sus 27 capítulos; y, finalmente, en el tercer apartado se enuncian algunas resonancias de la propuesta teórica de lo bisagra con respecto a conceptos de inspiración latouriana como nodo e incertidumbre ontológica.

Una investigación extra-ordinaria

En términos generales, este libro es el resultado de trabajos de investigación previos de las coordinadoras.1 Desde el 2017 se encargaron de estudiar la diversidad religiosa en México a partir de fuentes cuantitativas como los censos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), y la Encuesta Nacional de Creencias y Prácticas Religiosas (Encreer, 2016), en función de los cuales exponen la reconfiguración del campo religioso en México como un proceso lento pero sostenido (p. 21). Su interés es dar cuenta de las “diferentes maneras de vivir la religiosidad en México, en el cual la religiosidad es diversa y representa marcos de diferenciación cultural” (p. 21). Uno de sus fines es contribuir a la cultura de aceptación, valoración y respeto por las otredades religiosas (p. 21).

A las coordinadoras les interesa saber cómo las personas viven su religiosidad y lo sagrado, desde la cotidianidad y la materialidad, cómo la construyen desde diversas lógicas culturales y religiosas, y las decisiones que toman desde su historia biográfica y como sujetos situados con respecto a la clase social, el género y el grupo etario, entre otros. Por ello, enfatizan la experiencia del sujeto que se encuentra en el marco o al margen de la religión en términos de institución, pero que no lo determina. Aquí, la estructura o el sistema religioso no funge como marco interpretativo para la acción de los actores religiosos, sino que se permite que los actores guíen y muestren las múltiples maneras de construir lo religioso desde su experiencia de vida (encrucijadas, crisis, adversidades, posiciones políticas, disidencias, críticas, entre otras) y cómo esta no se vive en lo abstracto sino desde la materialidad (objetos, lugares, espacios, el cuerpo, las oraciones, los rezos, entre otros). Esta propuesta no implica individualizar el análisis y dejarlo como casos aislados, sino situar los relatos de los sujetos en su contexto social más amplio (p. 719).

Las coordinadoras discuten sobre la forma en que se suele estudiar el fenómeno religioso, prioritariamente desde lo institucional y censal, y proponen una metodología fenomenológica basada en el concepto de religión cotidiana o religión vivida, que da cuenta de cómo los sujetos construyen sus marcos interpretativos para ser y estar en el mundo desde su religiosidad. Dichos marcos no surgen de la nada, sino de un contexto social que implica la posición del individuo en términos familiares, vecinales, locales y nacionales.

Así, se pone en evidencia la reflexividad de los sujetos, sus condiciones, posibilidades y dinamismo en el campo religioso (movilidades religiosas) que generan pertenencias e identidades dinámicas, posicionamientos políticos (feminismos o prácticas ambientales) y modos de subsistencia económica a lo largo de la vida.

El engranaje

Juárez, De la Torre y Gutiérrez reunieron a un grupo de investigadoras e investigadores expertos en diversas religiones y religiosidades en México para emplear explícitamente la metodología de la religiosidad vivida. Dicho grupo tuvo como eje la implementación de una guía de entrevista y de registro de materialidades (incluidas en los anexos del libro), que cada uno complementó con otras herramientas etnográficas. Si bien tuvieron una directriz muy marcada: la entrevista y el análisis, así como las discusiones colectivas, cada autora y autor impregnó su propio sello; algunos tenían un vínculo previo de varios años con los entrevistados, lo cual se nota en la profundidad de su análisis, como el trabajo de David de Ángel, Gabriela Gil, Antonio Higuera y Cristina Mazariegos. Así, hay descripciones muy ricas que colocan al lector en el espacio de la entrevista, y descripciones de las y los entrevistados que erizan la piel con respecto a sus vivencias y sentires. También hay voces que no están tan convencidas de la metodología, pero que exponen sus posibilidades y limitaciones, y aquellas que hasta se cuestionan a sí mismas con respecto a las preguntas y observaciones que elaboran desde un logocentrismo, epistemocentrismo u ontología occidental, como es el caso de Cristina Gutiérrez y Gabriela Gil. En los capítulos podemos encontrar la experticia de los autores y autoras con respecto al sistema religioso en el que se dibujan o desdibujan los actores. Es muy importante destacar que cada investigador e investigadora expone lo que entiende como materialidad, en algunos casos la tematizan desde latitudes como las ontologías, las diversas formas de ser de los objetos y sus relaciones con los humanos (véase Renée de la Torre, Gabriela Gil, Olga Lidia Olivas, Cristina Gutiérrez, Arely Medina y Adrián Yllescas).

La estructura del libro toma en consideración dos elementos claves: las tendencias estadísticas sobre la recomposición del campo religioso en México, y cómo esto se vive en la vida cotidiana de las personas (p. 22). Por ello, los casos que se presentan se eligieron con la finalidad de representar la diversidad religiosa actual y ejemplificar las diferentes regiones y variables sociodemográficas –edad, etnicidad, sexo, nivel socioeconómico y nivel de estudios– (p. 22). De esta manera, la obra se compone de una introducción general, 27 capítulos y conclusiones generales. Desde la primera página es notorio el cuidado por parte de las coordinadoras en términos de rigurosidad, diálogo con las y los autores de los capítulos y, sobre todo, la voz de los interlocutores.

El libro se divide en tres secciones cuyos objetivos son dar cuenta de la diversidad religiosa, aun dentro de religiones aparentemente bien delineadas y estructuradas como el catolicismo y los evangélicos o cristianos. La primera sección, “Católicos” –con siete capítulos–, fue coordinada e introducida por Cristina Gutiérrez, en la que se da cuenta de la diversidad regional y étnica del catolicismo mexicano, religión que actualmente profesa el 77% de la población según el censo del 2020 (p. 64). El énfasis está puesto en mostrar la diferenciación interna del catolicismo, que implica un modelo de regionalización a partir de su configuración histórica y su diversidad étnica desde los grupos indígenas en términos de sincretismo (p. 64 y 65). Por ello, se pueden leer testimonios de una católica crítica y liberacionista de Cuernavaca, Morelos (Cecilia Delgado-Molina), una “chica Ibero” del Opus Dei de Ciudad de México (Gabriela García), un joven católico de Guadalajara, Jalisco (Anel Victoria Salas), una católica no practicante de Guadalajara, Jalisco (Renée de la Torre), un católico maya de Nunkiní, Campeche (David de Ángel García), un rarámuri católico con sus costumbres tradicionales de la alta Tarahumara en Chihuahua (Gabriela Gil), y la experiencia carismática de una mujer migrante tseltal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Gabriela Robledo).

La segunda sección corresponde a los “Cristianos” –con nueve capítulos–, coordinada e introducida por Renée de la Torre, en la cual se da cuenta de la pluralidad de cristianos o evangélicos que hoy en día conforman el 11.2% de la población mexicana (inegi 2020). Aquí se muestra cómo las particularidades de los casos generan culturas que exigen adaptaciones religiosas, cuyas trayectorias de movilidad religiosa múltiple implican constantes negociaciones, articulaciones e integración (p. 248). También es destacable el abordaje de la materialidad en la vida diaria de los interlocutores, pues esta se desplaza de objetos sagrados convencionales al cuerpo, espacios domésticos o íntimos y la oración, entre otros. Las experiencias son de una mujer metodista-feminista de Guanajuato (Hilda María Cristina Mazariegos), una presbiteriana de Xalapa, Veracruz que vive su religión con libertad (Felipe R. Vázquez), un pentecostal de Ciudad Juárez (Patricio Vázquez), un pentecostal tojolabal en Chiapas (Enriqueta Lerma), un joven evangélico-pentecostal de Tijuana, Baja California (Carlos S. Ibarra), un homosexual de identidad evangélica disidente de Ciudad de México (Karina Bárcenas), una mujer adventista en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (Minerva Yoimy Castañeda), un testigo de Jehová inmigrante en Chetumal, Quintana Roo (Antonio Higuera), y una mujer mormona de Aguascalientes (Genaro Zalpa).

La última sección se titula “Sin religión y religiones minoritarias” –con once capítulos–, coordinada e introducida por Nahayeilli Juárez, la cual engloba las experiencias de personas desafiliadas y de no-afiliación que explícitamente no pertenecen a una institución religiosa o eclesial (p. 453); en un solo apartado agrupa a personas con un camino espiritual propio (p. 454), y a personas dentro de religiones minoritarias en el país. Así, en esa sección se puede encontrar a una sacerdotisa tántrica de Ciudad de México (María del Rosario Ramírez), un doctor en literatura autodenominado espiritual adentrado en cosmovisión wixárika de Guadalajara, Jalisco (Renée de la Torre), una seguidora de Krishnamurti en Guadalajara, Jalisco (Cristina Gutiérrez), un zen laico en Mérida, Yucatán (Nahayeilli Juárez), un practicante del camino mexica-lakota en Tijuana, Baja California (Olga Lidia Olivas), un masón homosexual en Aguascalientes (María Eugenia Patiño), una musulmana en Guadalajara, Jalisco (Arely Medina), una judía en Guadalajara, Jalisco (Cristina Gutiérrez), una espiritista trinitaria mariana en Veracruz (Gabriela Castillo), un santero y coach espiritual en Mérida, Yucatán (Nahayeilli Juárez), y un devoto de la Santa Muerte en Ciudad de México (Adrián Yllescas).

Es importante recalcar que el conjunto del libro y la metodología empleada toma en serio la palabra, el sentir y la materialidad del otro (a propósito, con unas fotografías cuidadas y bellas), en un término: su experiencia en el mundo, sin acotarlo, clasificarlo o simplificarlo, sino dando cuenta de sus alcances, limitaciones, complejidades y, sobre todo, de la reflexividad de los sujetos con agencia, capaces de poder decidir e interpretar –dentro de marcos determinados– su ser y actuar.

De esta manera nos encontramos con agentes que comunican su necesidad de creer en algo, o alguien, de manera reflexiva y crítica, así como la materialización de sus creencias, sus transiciones entre diferentes religiones, sus construcciones sobre lo sagrado, sobre el cuerpo, sobre la familia, sobre la persona, sobre el género, sobre la muerte y el sentido de su existencia mediante la sacralización o contemplación de su cotidianeidad y de su vínculo con los otros y con el entorno. Esto se vislumbra de forma diversa y heterogénea, pero como una constante en todos los capítulos.

En las conclusiones de la obra, las coordinadoras comparan y analizan el conjunto de los capítulos, y comparten su aportación teórica-metodológica: la religiosidad bisagra, desde un enfoque fenomenológico y materialista, que implica comprender el fenómeno religioso desde la experiencia concreta situada como un proceso y no como clasificaciones preconcebidas (p. 723), lo cual no obedece únicamente a una lógica religiosa institucionalizada, sino al ensamblaje que cada sujeto realiza desde su experiencia de vida. La religiosidad bisagra es entonces, una perspectiva relacional, una articulación de anclaje y dinamismo, que son

puntos de articulación donde se negocian las expectativas individuales con el sistema de normas y valores institucionales, la adecuación de los cambios a las tradiciones y la validez de la fe en los ámbitos seculares […] brinda la posibilidad de imaginar conceptos no basados en oposiciones sino en intersecciones y complementos puestos en marcha desde la religiosidad cotidiana (p. 726).

Así, desde este enfoque, el fenómeno religioso puede comprenderse como un concepto polifónico compuesto de distintas melodías, que van desde la experiencia reflexiva de los individuos, hasta las normas institucionales.

Resonancias

Para finalizar, el aporte teórico –fenomenológico– de las coordinadoras al campo religioso hace eco con algunos elementos de perspectivas pragmáticas como la Actor-Network Theory (tar). Las coordinadoras se deslizan de la religiosidad vivida hacia lo bisagra desdibujando clasificaciones y nociones aparentemente dicotómicas o binarias, y poniendo a la materialidad como un elemento central para su análisis. La utilidad de lo bisagra radica en “nombrar procesos intersticiales que articulan distintas tradiciones religiosas y que ocurren de forma simultánea en un mismo acontecimiento” (p. 728); es, entonces, un punto de contacto “donde se articulan distintas corrientes, escalas o contenidos y las bisagras operan como anclajes, donde interactúan las religiosidades emergentes con las tradicionales” (p. 728). Dicha movilidad de las clasificaciones y articulación resuena con dos nociones latourianas que apuntan hacia la aportación de las autoras.

El primero es el principio de incertidumbre ontológica que, en el estudio de las prácticas, implica no establecer la agencia a priori, sino dejarse llevar por el principio de incertidumbre; es decir, tener una falta de certeza de las metas en las interacciones sociales con la finalidad de rastrear la acción de todos los actores implicados. Por consiguiente, no hay que establecer esencias de los sujetos y objetos, ni crear fijezas o metas alrededor de ellos (Latour, 1994). Lo que coincide con las coordinadoras al considerar que la religiosidad bisagra supone adaptaciones de los sujetos –mediante sus vivencias– a la diversidad religiosa, por lo que el énfasis está en las dinámicas de identificación y no en identidades puras o clausuradas que brindan la fijeza de la religión en términos institucionales (p. 732). El segundo es una noción de nodo inspirada en Bruno Latour, entendido como una articulación donde convergen muchos conjuntos de agencias actuando simultáneamente (Apipilhuasco, 2021: 5). Si bien el nodo para Latour se deslinda de la informática que planea al nodo como una articulación (cfr. Latour, 2008), es factible repensarlo como tal, en términos metodológicos, conectando con lo que sí considera: “la acción debe entenderse como un nodo, un nudo y un conglomerado de muchos conjuntos sorprendentes de agencias y que tienen que ser desenmarañados lentamente” (Latour, 2008: 70), no tiene una estructura definida, no tiene un carácter estratégico, no es fijo y tiene tantas dimensiones como conexiones (Latour, 1996: 369 y 370). Caracterizar a la acción, los acontecimientos e incluso la materialidad como nodo consiste en pensarla metafóricamente como un lugar donde las conexiones se realizan y transitan diversos conjuntos de acciones que no son fijas ni establecidas, están en constante dinamismo, dependiendo de todos los actores humanos y no humanos involucrados en ellas (Apipilhuasco, 2021). Esto remite a lo bisagra como ese espacio de articulación donde interactúan diversas religiosidades, del que “resultan productos sincréticos e híbridos derivados entre bienes y significados religiosos” (p. 728).

De esta manera lo bisagra, cotejado con la incertidumbre ontológica y el nodo, pueden ser nociones que ayuden en la investigación del campo religioso, en tanto elementos que permitan generar metodologías que partan de una perspectiva emic –enmarcadas en un contexto social amplio– para la comprensión de la movilidad, diversidad y dinamismo de las identidades religiosas.

Bibliografía

Apipilhuasco, María Fernanda (2021). “Ñatitas. Producción, agencia y ritualidad de los cráneos en La Paz, Bolivia”. Tesis de doctorado. Zamora: El Colegio de Michoacán.

Latour, Bruno (1994). “On Technical Mediation: Philosophy, Sociology, Genealogy”, Common Knowledge, vol. 3, núm. 2, pp. 29–64. Recuperado de https://philpapers.org/rec/latotm

— (1996). “On Actor-Network Theory: A Few Clarifications”, Soziale Welt, vol. 47, núm. 4, pp. 369-381. Recuperado de http://www.jstor.org/stable/40878163

— (2008). Reensamblar lo social: una introducción a la Teoría del Actor-Red. Buenos Aires: Manantial.

María Fernanda Apipilhuasco Miranda es maestra y doctora en Antropología Social por parte de El Colegio de Michoacán y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Ha realizado proyectos de investigación en Janitzio, Michoacán, La Paz, Bolivia y Pomuch, Campeche. Sus temas de investigación son sociología y antropología de la religión, mito, antropología de la muerte, indigeneidad, patrimonialización y ontologías de los Andes centrales. Actualmente realiza su segundo año de Estancia Posdoctoral en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.