Desde el fondo de una caja de zapatos asoma un hilito de memoria: algunas fotografías sobre comunicación rural

- Daniel Murillo Licea

- ― ver biodata

Desde el fondo de una caja de zapatos asoma un hilito de memoria: algunas fotografías sobre comunicación rural

Recepción: 12 de septiembre de 2024

Aceptación: 16 de marzo de 2025

Resumen

A partir de un acervo fotográfico rescatado de una caja de zapatos, que da cuenta de algunos momentos de un proyecto de desarrollo en el trópico húmedo en México y de la actuación del Sistema de Comunicación Rural, se propone una metodología para sistematizar, clasificar y dar contexto a un corpus de imágenes derivado.

Palabras clave: comunicación rural, Proderith, trópico húmedo, oriente de Yucatán, Pujal Coy ii.

from the bottom of a shoebox, a thread of memory: photographs of rural communication

A collection of photographs found in a shoebox reveals certain moments of a development project in the humid tropics of Mexico: the Rural Communication System, a government program to improve communications among local farmers. The article then lays out a methodology to classify and contextualize the photographs in the collection.

Keywords: rural communication, Proderith, humid tropics, eastern Yucatán, Pujal Coy ii.

Introducción, los entretelones y un contexto

A veces el hilo de la memoria aparece de pronto, como ocurrió con esa caja de zapatos abandonada en una bodega del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) que contenía antiguas fotografías de proyectos de comunicación para el desarrollo hidráulico. Pero vayamos en orden.

El imta tuvo como antecedente la Comisión del Plan Nacional Hidráulico (cpnh), creada el 7 de agosto de 1986 mediante decreto presidencial (dof, 07/08/1986). Su cabeza de sector era la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh). La reforma del sector hídrico incluyó la creación de la Comisión Nacional del Agua (cna) (1989), la promulgación de la Ley de Aguas Nacionales (1992) y su Reglamento (1994) y el cambio del sector hidráulico hacia el ambiental, con la creación (1994) de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y una orientación de política pública hacia lo mercantil y lo ambiental. Tanto la Conagua como el imta fueron removidos al sector ambiental, al desaparecer la sarh en 1994 y dar paso a la creación de dos secretarías de Estado: la Semarnap y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El imta incluyó las áreas de riego y drenaje y de comunicación rural, traspasadas de su antecedente institucional, la cpnh, que fueron pilares en su organigrama. Ambas áreas compartían el pasado común de haber desarrollado y participado en un programa de gran envergadura: el Programa de Desarrollo Rural Integrado del Trópico Húmedo (Proderith), con participación de la Food and Agricultural Organization (fao) y con financiamiento del Banco Mundial. El Proderith tuvo dos fases: la primera, de 1978 a 1984, y la segunda, de 1986 a 1995. La tercera fase, aunque estuvo en negociaciones, nunca llegó a concretarse. Tuve la suerte de comenzar mi carrera profesional trabajando en el proyecto Pujal Coy ii, en 1990, y luego contribuir para el diseño y puesta en marcha de la Unidad Regional del Noroeste, con sede en Ciudad Obregón, Sonora.

El Sistema de Comunicación Rural (scr) se diseñó a partir de las experiencias desarrolladas en Sudamérica por expertos que fueron contratados por la fao. Mediante un proyecto1 que involucraba a la fao, al imta y a la sarh (como cabeza de sector), ese organismo internacional dotaba al scr de un coordinador o asesor principal y un grupo de asesores (algunos contratados por años y otros para labores específicas) y la compra de equipo videográfico, así como un presupuesto para instalar las unidades locales y regionales en campo, lo que permitía agilizar los procesos y no toparse con los mecanismos administrativos nacionales. Así que en el scr trabajaban conjuntamente especialistas en comunicación, fotógrafos, cineastas, antropólogos, diseñadores gráficos y videodocumentalistas, algunos del imta y otros contratados por la fao.

El contexto socioeconómico de aquella época tenía el desarrollo del trópico húmedo como una orientación de política pública, ya que ahí había condiciones de pobreza extrema, desnutrición, enfermedades gastrointestinales, baja producción agrícola y ganadera, así como una degradación ambiental. Los objetivos del scr apuntaban a “elevar los niveles de producción y productividad en el Trópico Húmedo Mexicano y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población rural con el mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales disponibles” (fao, 2009: 306).

El scr se hacía cargo de una extensa labor de campo y de capacitación campesina en el uso de herramientas audiovisuales; sin embargo, el enfoque de comunicación iba más allá de la simple “capacitación”. Algunas metodologías actuales que se creen de nuevo cuño o completamente innovadoras ya se utilizaban desde aquellos tiempos en las labores de campo: los ahora llamados “talleres participativos” se hicieron con grupos de habitantes de muchas localidades y con grupos específicos (mujeres, ganaderos, agricultores, etc.), y el objetivo era que los campesinos definieran sus propios Planes Locales de Desarrollo; las dinámicas grupales, grupos de discusión, luego de la proyección de materiales audiovisuales y cine interactivo que se utilizan en la actualidad ya se llevaban a cabo desde finales de la década de 1970 en este proyecto y se denominaban como “sesiones de aplicación”, un nombre muy desafortunado, por cierto; el concepto de “transmedia” se aplicaba prácticamente a través del uso de diversos medios como los videos, las cartillas (materiales escritos) y la discusión entre los campesinos y los técnicos, a través de las Unidades Educativas Audiovisuales; el “mapa de actores” tenía su interpretación a través de la Red de Comunicación, un intrincado ejercicio, junto con los propios campesinos, para identificar actores, flujos comunicativos, discursos, prácticas, focos de poder, mediaciones y mensajes. Parte de este modelo fue diseñado e impulsado por Manuel Calvelo y fue denominado como “pedagogía masiva multimedial” (Calvelo, 1998: 2013). Anteriormente, Calvelo lo había aplicado –mediante ensayo y error– en Perú, en un proyecto conocido como Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación (cespac).2

En realidad, el enfoque de comunicación rural era el de conseguir un diálogo (una mediación) entre los grupos campesinos y las instituciones públicas: se trataba de combinar el saber campesino con la tecnología agropecuaria –lo que ahora se denomina como “recuperación de saberes” en las poblaciones campesinas– y estimular la reflexión de los campesinos para encontrar soluciones a sus problemas a partir de sus propios conocimientos y del aporte externo.

Desmintiendo la observación de Manuela de Almeida Callou (2010: 7), en el sentido de que en el Proderith no “hubo una real preocupación en enseñar a las comunidades campesinas a manejar el video como un medio de comunicación para su propio desarrollo”, el scr buscó crear las condiciones para que los propios campesinos elaboraran sus materiales en video en las unidades regionales de comunicación, con técnicos campesinos formados por el scr y en donde había capacidad de producción y de posproducción.

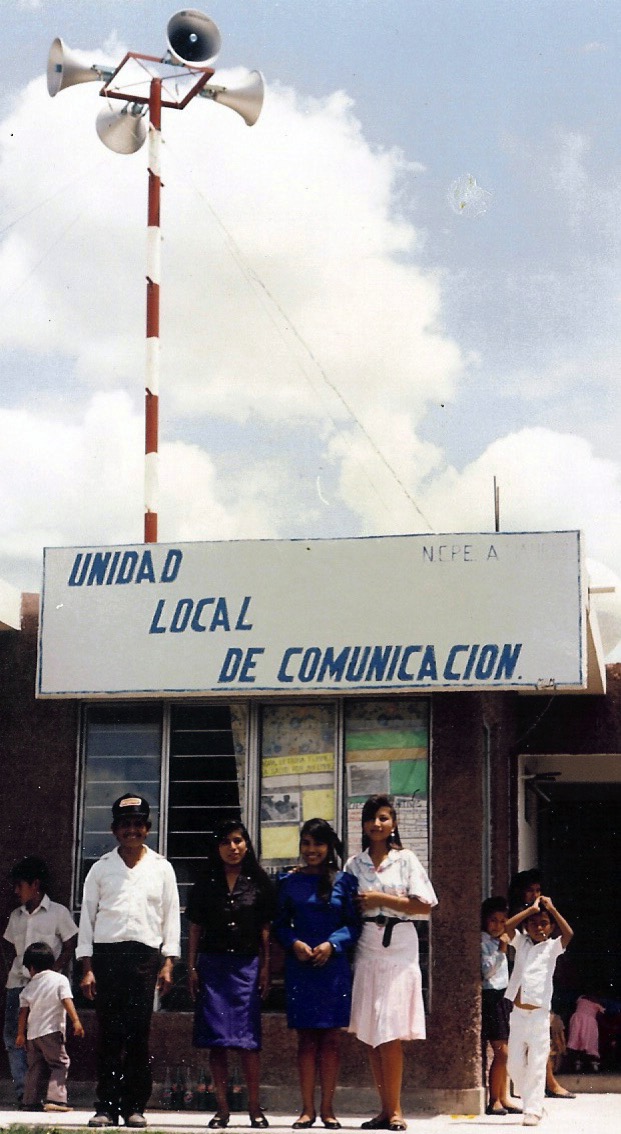

Entre los años de 1978 y 1996, el scr del Proderith apoyó la organización de 49 500 productores del trópico húmedo en 18 asociaciones civiles; produjo 629 programas de video (en 1981 el scr hizo cien videos; Fraser y Restrepo, 1996); ayudó a elaborar 106 planes locales de desarrollo; capacitó a 76 comités de comunicación con campesinos; instaló y capacitó al personal de 13 unidades locales y cinco unidades regionales de comunicación; diseñó 314 unidades gráficas, con una distribución de 32 650 ejemplares; ayudó a emitir 1 519 emisiones radiofónicas locales y llevó a cabo un total de 16 418 “sesiones de aplicación” con la asistencia de 386 500 campesinos y campesinas (Murillo y Martínez, 2010: 219).3

A partir de la década de 1990 en el imta comenzaron a realizarse varios proyectos basados en la misma metodología de comunicación para el desarrollo, siempre con el punto nodal de lo que ahora se le llama “incidencia”, que en aquella época significaba trabajar junto con los grupos sociales campesinos, sobre todo siguiendo la pauta que ellos daban y haciendo un trabajo arduo de mediación entre las instituciones hidráulicas y ambientales y las poblaciones locales. Se trabajaba en más de nueve estados de la república y se atendía a seis unidades regionales de comunicación: cinco en el trópico: Zanapa-Tonalá, Tabasco; Centro de Veracruz; Tizimín, Yucatán; Costa de Chiapas; Tamuín-Pujal Coy ii, San Luis Potosí; y una en el noroeste: Ciudad Obregón, Sonora, así como en varios distritos de riego en particular. “En 1995, había 13 unidades locales de comunicación en operación en las áreas del proyecto de Proderith en todo el país, y había 76 comités de comunicación” (Fraser y Restrepo, 1996: 50).

Varios directores del imta (y varios funcionarios de la cna) entendieron poco para qué servía y cuál era el cometido de esta área de comunicación, ya que, centrados en la fórmula de la comunicación social, tendían a homologarla con una de difusión institucional sin reconocer los enfoques de comunicación para el cambio social, comunicación para el desarrollo o comunicación rural. Una dupla de autores concluye que “La principal debilidad del Sistema de Comunicación radica en los aspectos de gestión y en la imposibilidad para institucionalizarlo como parte de una política nacional de desarrollo rural” (Fraser y Restrepo, 1996: 97).

Retrospección (o a lo que le dicen flashback): la misteriosa caja de zapatos que guarda parte de una memoria colectiva

La Subcoordinación de Comunicación del imta4 tenía sus oficinas (llamadas Nivel Central, en el scr) en Jiutepec, Morelos, en donde se instaló a partir de 1990. Ahí ocupaba la planta baja de un edificio: la mitad eran oficinas y la otra mitad el área de producción, posproducción y la bodega con el equipo audiovisual. Ahí se encontraba una caja de zapatos con fotografías, arrumbada primero y rescatada por la técnica que se encargaba del control de la videoteca y del registro de todos los “informes de sesiones de aplicación”, Elizabeth Peña Montiel. Ella la había resguardado y me la mostró en 2011, aproximadamente. En la caja había fotografías a color, algunas en blanco y negro y también diapositivas. Tomé casi al azar algunas, las digitalicé y se las regresé. Antes de renunciar al imta, en 2012, volví a la bodega para revisar la caja de zapatos memoriosa y pude recuperar más de una docena de fotografías en blanco y negro y tres a color, algunas un tanto maltratadas. Sabía que nadie iba a ocuparse de recuperar la memoria del scr, debido a claras señales de ceguera institucional: la Subcoordinación de Comunicación fue convertida en un departamento de difusión, antes de volverlo nada…

A mediados de los años noventa, por ejemplo, el personal del scr a nivel central había sido reducido a la mitad, es decir, a 20 personas (Fraser y Restrepo, 1996); para la década de 2010 había menos de diez personas y alrededor de 2022 solo permanecían tres especialistas a lo sumo. Entre 2012 y 2013, el archivo oral que yo había creado y dirigido en el imta, desde 1996 hasta 2005, había sido tirado a la basura, con carpetas de transcripciones, descripción de cada proyecto y las cintas de audio (audiocasetes). La videoteca, con más de 1 200 títulos, está en riesgo de desaparecer, dado el nulo interés de las autoridades del imta en el periodo de 2018 a 2024. Es una lástima que la memoria audiovisual del sector hidroagrícola de México desde 1978 se pierda porque en esa videoteca no solo se encuentran programas terminados, sino cientos de horas de registros audiovisuales en varios formatos (Umatic de ¾ de pulgada, video 8, Hi8, etc.) que dan cuenta de la historia del desarrollo hidroagrícola, de testimonios campesinos y de muchos otros temas.

El hecho de encontrar fotografías en una caja de zapatos es parecido al que describe Zeyda Rodríguez (2012), aunque en su caso fueron postales y el proceso de afectividad, según la autora, estaba en los mensajes escritos en el reverso de ellas. En mi caso, la afectividad estaba en mi propio conocimiento del contenido, de los lugares y de algunas personas que ahí aparecían: yo había sido contratado por la fao para participar en el scr en 1990 y mi primer trabajo de campo había sido en una población de Las Huastecas: Tamuín.

De las fotos recuperadas pude digitalizar 59 a color; las originales estaban impresas en papel mate y brillante; 19 en blanco y negro, tamaño postal, impresas en papel mate, así como ocho diapositivas. Además, recuperé 15 fotografías de varios tamaños impresas (medidas de 20.2 x 12.2 cm a 34.5 x 26.4 cm), algunas en papel mate y otras en papel brillante y tres a color, tamaño postal; 101 fotografías en varios formatos, digitalizadas. Así pues, resulta un aporte minúsculo a la recuperación de esa memoria gráfica del scr. Tal vez estas fotografías no resuenen en un ámbito mayor y puede que se trate de una reverberación de la memoria colectiva y de una deuda personal por ser yo el depositario de ese cachito de memoria, pero también es una oportunidad para actualizar el conocimiento y no dejar que esa experiencia de desarrollo rural, de una comunicación alternativa, se pierda totalmente. En todo caso, también es un pretexto para presentar un método que puede ser útil para estudiosos relacionados con la investigación audiovisual.

¿Por qué habían sido abandonadas esas fotografías en una caja? ¿Fueron utilizadas en algún momento? ¿Son las que habían sido desechadas? ¿Eran pruebas de impresión, tal vez, las de blanco y negro? Imposible saberlo. ¿Quién las había tomado? Como menciona Peter Burke (2005: 236), para el caso de algunas fotografías, “Su testimonio resulta especialmente valioso cuando los textos son escasos o frágiles”. Por ello podemos pensar en estas fotografías halladas como testimoniales, aunque también, como afirma el mismo autor, quizás estas no hayan sido producidas con esa intención. Podemos imaginar el porqué se hicieron tales fotografías, pero no podemos estar seguros de si se trató de un ejercicio personal o un levantamiento de imagen planeado, definido y encargado explícitamente por una institución. Muchas de las fotografías parecen dar cuenta de la labor que se estaba haciendo en el Proderith, pero tal vez respondieron a un impulso personal de los participantes en cada proyecto de registrar ciertos acontecimientos. Un asunto que me queda claro es que no se trataba de hacer un registro etnofotográfico o desde la práctica de la antropología audiovisual. Se trata de fotografías testimoniales. Desde la posición de espectador de la fotografía, queda la sensación de que se trata de “el testimonio de que lo que veo ha sido” (Barthes, 2022: 95).

Siguiendo con Burke, la producción de una fotografía no tiene que poseer la intencionalidad de ser un testimonio visual, aunque sí pueda interpretarse como tal. Y ahí radica el problema: ¿cómo leerlo? Si bien ha habido una serie de autores que comparten sus técnicas y metodologías de interpretación (muchas con base en la semiótica), en este texto quiero presentar una metodología creada paso a paso.

Algunos autores ponen de relieve la importancia del contexto, pero este puede describirse con ciertas limitaciones: una de ellas, por ejemplo, es “la función que pretendía darse a la imagen” (Burke, 2005: 239), lo que, en mi opinión, es imposible de saber con fiabilidad, para utilizar los mismos términos de ese autor. En términos de “fiabilidad”, no me convence el asunto de que “El testimonio de una serie de imágenes es más fiable que el de una imagen individual” (Burke, 2005: 239), porque una sola imagen puede dar un elemento para contrastar un discurso fotográfico que pretende otorgar a las imágenes un solo sentido o una significación inequívoca, o un discurso o narración manejado a través de una serie de fotografías. El problema de la fiabilidad, como el de la veracidad y el de la verosimilitud, simplemente no se abordan en este artículo.

Lo interesante de estas imágenes, tomadas como documento testimonial, es que se componen de diferentes datos (Muñoz, 2021): unos se encuentran dentro de la propia imagen, otros en los metadatos y otros fuera de la imagen. En ese sentido, el dato se crea y es, precisamente, por un acercamiento paulatino que se va construyendo, leyendo e interpretando y que, en este caso, tiene que ver con la secuencia narrativa o “convertir en escena un relato” (Burke, 2005: 191), como aplica en el caso de algunas de las fotografías objeto del análisis que presento.

Casi ninguna fotografía de las halladas en la caja tiene más información que la propia imagen, es decir, no se cuenta con ningún “metadato” que permita reconocer qué lugares son, en qué fechas fueron tomadas o por quién.5 En este caso las fotos deben contar su historia por sí solas y ser interpretadas y clasificadas de acuerdo con el conocimiento que se tiene del Proderith. Si un investigador externo se enfrentara directamente con ellas sería muy difícil explicarlas más allá de los elementos visuales que ahí aparecen; por ello, es importante el conocimiento del contexto. Además, pude consultar a algunas personas que habían intervenido en los eventos ahí fotografiados: estas personas fueron comunicólogos o antropólogos que habían participado en el Proderith. Es muy cierto lo que apunta Roland Barthes: “la lectura de la fotografía siempre es histórica; depende del ‘saber’ del lector, igual que si fuera una verdadera lengua, que solo es inteligible para el que aprende sus signos” (Barthes, 1986: 24). Asimismo, acudí a otras fuentes, como algunos de los videos producidos por el imta, por lo que pude cruzar cierta información que me permitió un mayor conocimiento de algunas de las fotografías al reconocer lugares, personas, adquirir nombres y, en algunos casos, fechas. También hice una revisión documental, en la que se mencionan actividades y fechas que fueron importantes para definir los datos que presentaré a continuación.

Sobre el método para interpretar un corpus fotográfico que propongo, puedo coincidir con lo que otros autores sugieren, como la lectura denotativa y la connotativa (Corona, 2012; Del Valle, 1993). En el caso del método que propone Félix del Valle, sugiere seguir el “paradigma de Lasswell” que, a mi juicio, no es adecuado. Harold D. Lasswell se refería a un proceso de comunicación de masas en el que lo importante era contestar la siguiente y larga pregunta compuesta: “¿Quién dice qué a quién, bajo qué circunstancias, a través de qué medio, para qué propósito y con qué efecto?” (Lasswell, 1985). Félix del Valle yerra al tratar de equiparar este esquema de comunicación a cinco preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, que son imprescindibles para elaborar una nota informativa, como se sabe al estudiar periodismo, pero que nada tienen que ver con el proceso comunicativo de Lasswell.

Más interesante es el método seguido por Sarah Corona, quien, además de los niveles connotativo y denotativo, introduce el nivel dialógico, es decir, “en identificar el diálogo con otros discursos icónicos y no icónicos, que hacen inteligible a la fotografía” (Corona, 2012: 54), que es precisamente lo que he hecho al buscar información en documentos, testimonios orales, materiales videográficos y mi propia memoria. Debido al espacio de este artículo, el nivel denotativo es mencionado de forma general y he preferido mostrar cómo fui creando mi propio método, a partir de la experiencia vivida en la sistematización, clasificación e identificación de las fotografías y de series fotográficas: “De esta manera, el trabajo de análisis es una especie de adivinanza que implica descubrir los discursos presentes en la fotografía y rastrear sus relaciones” (Corona, 2012: 62).

En principio, mi conocimiento y participación en el scr me dio pistas para clasificar, describir e interpretar el contenido fotográfico. Así que el método con el que comencé a trabajar este corpus fotográfico fue orientado por la abducción. Como desconocía las fechas y los lugares específicos, desistí de clasificarlos de esa forma y comencé un juego de agrupación que privilegió la observación de la modernización tecnológica en los instrumentos comunicativos. Pronto abandoné esa senda porque había fotografías que no contenían ningún dato en ese sentido. Concluí que lo mejor sería hacer una clasificación por actividades genéricas observadas, pero también había algunas otras imágenes que merecían una clasificación de acuerdo con su contexto específico y que identifiqué: por ejemplo, una serie de fotografías que pertenecían al mismo evento. Así que algunas las agrupé de esa forma.

Identifiqué también una serie de fotografías que podrían interpretarse como una secuencia. Al abrir la percepción y dejar de pensar en la foto como dato individual y convertirlo en un “enunciado”, es decir, en un conjunto de significación mayor, pude hallar que algunas fotografías pertenecían a una secuencia temporal en lugares ubicados en una misma región. De esta forma, del acervo de 101 imágenes, aquí traeré un corpus de 51 fotografías, más una externa, cuya importancia explicaré más adelante.

Las fotografías clasificadas como “trabajo de campo”

El primer grupo de fotografías las clasifiqué como el trabajo de campo del scr en el Proderith. Se trata de 22 fotografías digitalizadas a color, cuyos autores se desconocen. Por el contenido de las fotografías y por las personas que ahí aparecen fueron tomadas entre 1980 y 1990. Trece de estas imágenes son fácilmente identificables en cuanto al lugar o el proyecto del Proderith donde fueron tomadas debido a varios elementos que ahí aparecen.

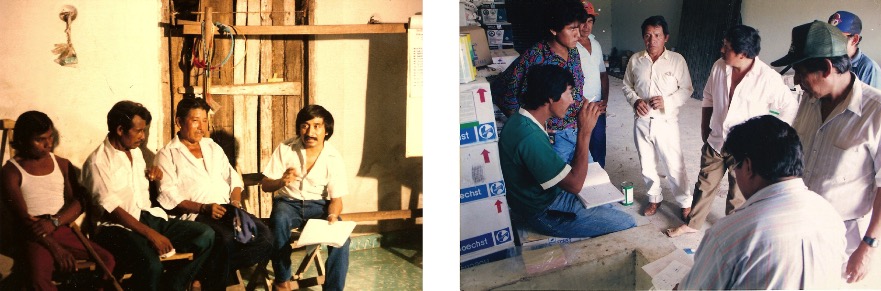

En la imagen 1 se observa a cuatro hombres, sentados. El de la derecha es Dionisio Amado Bobadilla, técnico en comunicación en el proyecto Oriente de Yucatán, quien comenzó a trabajar en el Proderith en 1981. Casi fuera de cuadro, a la extrema derecha, se puede ver parte de un rotafolio, una de las primeras herramientas que se utilizaron en el scr. Desconozco el año y el lugar exacto en donde se tomó la fotografía, pero tuvo que ser entre 1981 y 1989. Uno de los enfoques de la comunicación rural era que no necesariamente la tecnología sustituiría el contacto y el diálogo entre el técnico en comunicación, el técnico agrícola (o ganadero o personal de salud) y los campesinos. A veces las reuniones con los campesinos tenían una baja presencia tecnológica, como vemos en esta primera y en una segunda fotografía. En la imagen 2 también aparece Amado Bobadilla, al centro con camisa verde, hablando con un grupo de campesinos. Tampoco se puede ubicar el lugar exacto o la fecha.

La imagen 3 también fue tomada en el Oriente de Yucatán, lugar identificado por los vestidos tradicionales de algunas de las señoras que en ella salen. Al parecer, se trata de una reunión con un técnico, reconocido por la gorra roja y blanca, el reloj de pulsera y zapatos, en un terreno donde se practica la roza, tumba y quema, el sistema de milpa yucateco. En la imagen 4 se observa una reunión con miembros de la Sociedad Cooperativa U Yich Lakin, por el logotipo que aparece pintado en una pared. El Proderith comenzó a trabajar con esta cooperativa en 1989, así que esa fotografía bien puede ser de ese año.

Las siguientes imágenes las identifico en el proyecto Pujal Coy ii, que era atendido por la Unidad Regional de Comunicación Tamuín (ucrt), debido a que yo había trabajado en la región, además de que pude reconocer a algunas de las personas que aparecen en las fotos y, también, pude realizar una comparación con imágenes de algunos videos producidos por el scr: El sonido local: una experiencia de comunicación rural, del año 1992 y consultable aquí: https://www.youtube.com/watch?v=spmTPQM-sGI y La Unidad de Comunicación Rural Tamuín, sin fecha, consultable en: https://www.youtube.com/watch?v=po7XrIOpSWw. La ucrt estaba en la localidad y municipio del mismo nombre, Tamuín, en el noroeste de San Luis Potosí; pero había unidades locales y comités de comunicación en varios poblados aledaños, como Santa Marta, Aurelio Manrique o La Ceiba, entre otros.

La imagen 5 muestra la palapa y el sistema de sonido instalado en el poblado de Santa Marta, donde hubo un comité de comunicación. La palapa era el punto de reunión de la localidad y fue construida entre 1989 y 1990; fue la primera Unidad Local de Comunicación instalada en Pujal Coy ii: “La comunidad bautizó a esta área cubierta para reuniones como la palapa, y se refieren a ella con orgullo como la Palapa Cultural. Y así nacieron las Unidades Locales de Comunicación (ulc), que agrupan varios comités de comunicación bajo un mismo techo en la comunidad (Fraser y Restrepo, 1996: 49).

Al consultar a Omar Fonseca, antropólogo del scr que estuvo a cargo del Proyecto Pujal Coy ii, este me informa que ese día hubo una visita de un funcionario de la fao con motivo de la celebración del trabajo de las señoras de Santa Marta y una exposición de fotos de integrantes del Comité de Comunicación. Él me envió algunas otras fotografías que registró de esa actividad (Fonseca, comunicación personal, 3 de septiembre de 2024).

La imagen 6 muestra a un grupo de campesinos que utilizan un papel de rotafolio, posiblemente preparando una presentación durante uno de los talleres que se llevaron a cabo. El lugar es el interior de la ucrt. Esta fotografía puede ubicarse entre 1988 y 1990, ya que la unidad se terminó de construir el 1 de junio de 1988, en una exestación meteorológica que pertenecía a la sarh (Fraser y Restrepo, 1996). Ahí hubo varios talleres de formación de comités locales de comunicación (el 1 de agosto de 1988, en septiembre-diciembre de 1988, en abril y mayo de 1989) y cursos intensivos de producción audiovisual, como el llevado a cabo en mayo de 1990 (Fraser y Nieves, 1992), entre otros posteriores.

La imagen 7 muestra a un integrante de la ucrt haciendo cámara, mientras se construye un camino. He reconocido al técnico campesino que manejaba la cámara (lamentablemente no recuerdo su nombre) y es por ello que pude ubicarlo en el contexto del proyecto Pujal Coy ii; esta imagen fue tomada a principios de la década de 1990, época en la que este técnico laboraba en la ucrt.

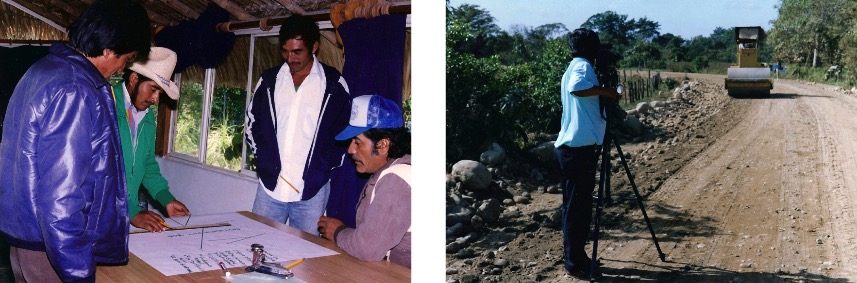

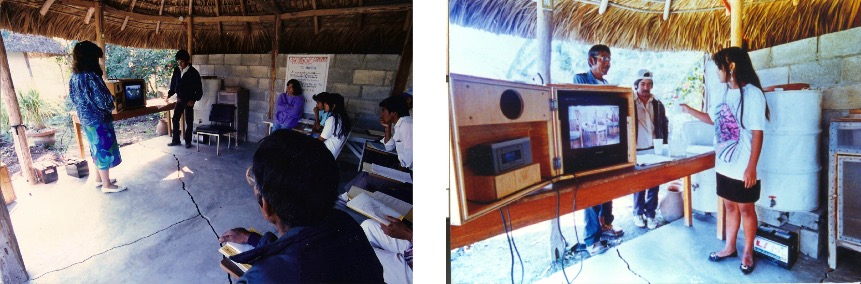

Las imágenes 8 y 9 presentan un taller de capacitación acerca de las “sesiones de aplicación”, es decir, una reunión en la que participaba un grupo limitado de personas; durante la sesión se les entregaba a los participantes una “cartilla” o cuadernillo de consulta y se pasaba un video, con el fin de comentarlo y llegar a acuerdos colectivos. La palapa abierta estaba junto a la ucrt. Podemos observar que el equipo que se utilizaba era una caja de madera con una televisión, un videorreproductor y ambas cosas se conectaban a una batería de auto a falta de luz. El equipo que ahí aparece fue utilizado hasta antes de 1990 (como veremos en el siguiente grupo de imágenes, en el que se abordará la evolución tecnológica en los equipos de aplicación), por lo que podemos ubicar la fecha de ambas entre 1988 o 1989. En la imagen 8 la mujer que aparece de pie, vestida de color azul, es, precisamente, Elizabeth Peña, quien me mostró la caja de fotografías. La mujer sentada, con un suéter morado, casi en el centro de la foto, era una técnica de la ucrt, Marta Abundis. Sobre los pupitres de los participantes se pueden apreciar las “cartillas”, con portadas de color amarillo, que contenían información complementaria a la que aparecía en el video.

Podemos ubicar la imagen 9 en el proyecto Pujal Coy ii al comparar varios elementos con la 8: la construcción que ahí aparece, es decir, la palapa abierta de la ucrt; las tres personas que salen en la foto también lo hacen en la imagen 8, sentados en los pupitres. La persona al centro de la foto, con gorra, aparece sin chamarra en la imagen 8. Por el equipo utilizado y, al cruzar la información con algunas fechas de este tipo de talleres realizados, me inclino a pensar que se trata del que se llevó a cabo en abril y mayo de 1989 (Fraser y Nieves, 1992). Lo anterior se corrobora porque en ambas fotografías, pegado a la pared, aparece un mueble de madera con un filtro de cantera, una tecnología para consumo de agua limpia que fue impulsada en Pujal Coy ii a través de materiales en video, el primero de ellos producido en 1989.6

Las imágenes 10 y 11 dan cuenta de la instalación de un aparato de sonido en la colonia 18 de Marzo, en el municipio de Rosamorada, Nayarit. El proyecto fue conocido como El Bejuco. Se trata de una minisecuencia, en la que se instala, en el techo de la comisaría ejidal, un poste con un aparato de sonido. En el Proderith los proyectos que más fueron sistematizados y de los que hay más información fueron los de Pujal Coy ii y Oriente de Yucatán, de los demás hay muy poca información recuperable. El único dato que tengo para ubicar la temporalidad de estas fotos es el cartel que aparece en una caseta, en la imagen 11, en donde se muestra que Ernesto Zedillo era candidato a la presidencia. Por eso mismo se puede ubicar la secuencia fotográfica en 1994. La camioneta roja con caseta que aparece en la imagen 10 se utilizaba para hacer trabajo de campo en los proyectos del Proderith y tiene el primer logotipo del imta y de la sarh.7

No pude identificar los lugares donde fueron tomadas las siguientes imágenes. En ellas se puede ver la evolución en los equipos utilizados para transmitir videos. En las imágenes 12, 13 y 17, aparecen las cajas que originalmente fueron diseñadas para transportar una televisión, una videocasetera, una planta de luz y los cables necesarios. Estas cajas, que pesaban entre 60 y 70 kilos, eran conocidas como “Módulos beta”; en entrevista con un técnico en comunicación, este se expresaba de ellas de la siguiente manera: “Así tenía que sacar todas sus cajas, una cajota como mago, sacaba su video, su apagador, sus cables, su casete, o hasta baterías, sacaba de sus cajas” (entrevista a Amado Bobadilla, intervención de José Luis Meléndez, técnico en comunicación nivel central, Tizimín, 17 de abril de 1996). A continuación haré algunos comentarios sobresalientes de cada imagen.

La imagen 12 tiene un formato cuadrado, distinto a las demás, que son de tamaño postal. De acuerdo con lo dicho anteriormente, debió haber sido tomada en la década de 1980. Recargado en un poste, casi al frente de la reunión y a la altura de la muchacha que opera el módulo de aplicación, se encuentra un técnico en comunicación del scr nivel central, Lázaro Cano. Tuve la fortuna de contactarlo, mandarle la fotografía y pedirle que me dijera qué le evocaba. Además de determinar el lugar exacto y el año, para mi suerte Lázaro resultó muy memorioso, ya que su respuesta fue la siguiente:

Se trata de una sesión de aplicación en un ejido del área de expansión inmediata del proyecto Tantoán-Santa Clara,8 en el ejido Magdaleno Aguilar, el año es 1984. La sesión es conducida por una jovencita reclutada por el proyecto fao y la Unión de Ejidos Camino a la Liberación del Campesino. Espero te sirvan los datos […] Inicios de las actividades de la Unidad Regional de Comunicación, también. La joven formó parte de la Unidad Local de Comunicación del ejido Magdaleno Aguilar. Como el poblado no contaba con energía eléctrica, el módulo funcionaba con una planta de luz, que tenía que estar retirada del lugar (25 a 30 metros) para que [el] ruido no interfiera con el video […] Esta foto marca el cambio del blanco y negro a color en cuanto a las aplicaciones se refiere; otro cambio es en el sentido que se deja de utilizar la planta de luz y el módulo de aplicación se alimenta con una batería de 12 vcd que, mediante un inversor de corriente, se cambia a ca de 110 V; con ello, el peso del módulo se disminuye de 50-60 kilos a 25-30 kilos aproximadamente (Lázaro Cano, comunicación personal, 20 de junio de 2024).

Era muy frecuente, cuando se hacían sesiones de aplicación, que acudieran los niños a ver el “cinito” o la “tele”. En varias ocasiones, durante el trabajo de campo, los niños se apostaban en primera fila (véase imagen 13). También aquí vemos el uso de la batería para la energía que alimenta al equipo y el tamaño de la caja.

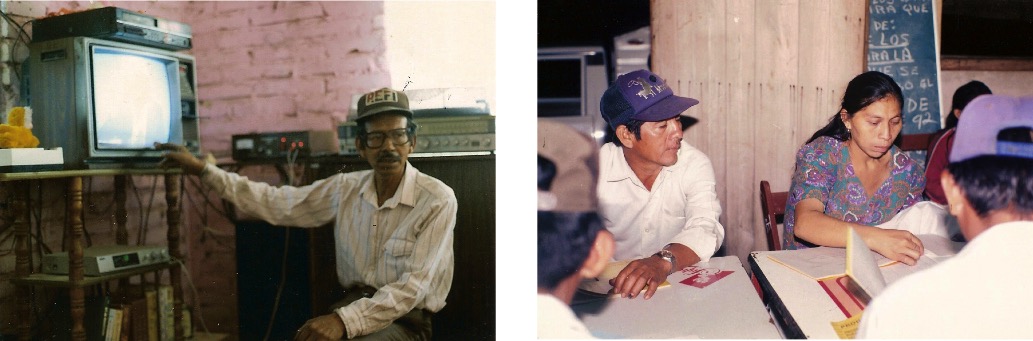

La imagen 14 fue tomada en el interior de una vivienda o una oficina. No aparecen los módulos de aplicación, sino una videocasetera, un televisor y, debajo, un amplificador de sonido conectado a otro aparato, detrás del sujeto que aparece en esta. Junto a este aparato hay un tocadiscos. Tal vez pueda tratarse de una unidad local de comunicación, pero no hay más información.

En la imagen 15 me inclino a pensar que se trata de un curso de capacitación para comités de comunicación, debido al salón cerrado con varios materiales sobre las mesas. Si continuamos observando las características tecnológicas, encontramos que este módulo de aplicación ha dejado de utilizar la batería y tiene un tomacorriente, además de una videocasetera de video 8. Según un técnico en comunicación, José Luis Meléndez, estos módulos eran llamados “2000” y empezaron a utilizarse desde 1990 (entrevista a Amado Bobadilla, intervención de José Luis Meléndez, técnico en comunicación nivel central, Tizimín, 17 de abril de 1996).

Por el plano cerrado de esta imagen, no aparece mucha información que pueda ubicarnos en tiempos y lugares. Por el fenotipo de los dos personajes principales que aparecen volteando el rostro tres cuartos, un hombre y una mujer, podría pensarse que se trata de mayas, lo que ubicaría la fotografía dentro del grupo de Oriente de Yucatán, aunque también puede ser una especulación.

La imagen 16 se tomó en una sesión de aplicación. Lo más probable es que esta haya sido capturada en la primera mitad de la década de 1980, por el Módulo Beta que aparece, si tomamos en cuenta la información proporcionada por Lázaro Cano acerca del cambio y aligeramiento de los módulos de aplicación.

Podemos deducir que la imagen 17 fue tomada entre 1990 y 1994 por el equipo que ahí aparece y que se trata de una sesión de aplicación. La fecha de 1994 es porque ese año concluyó la segunda etapa del Proderith.

Los llamados Módulos Beta fueron utilizados hasta 1990 (con las modificaciones incorporadas en 1984, como hemos visto), cuando se construyeron los Módulos 2000, que ya eran más livianos y que utilizaban una videocasetera de video 8, haciéndolos más transportables al pesar 30 kilos. Con esta información podemos colegir que las imágenes 12 y 16 corresponden a la década de 1980, mientras que las 13 y 17, a la de 1990.

En cuanto a la imagen 18, aparece una de las herramientas de comunicación que se utilizaban en las reuniones entre los técnicos y los campesinos o en las sesiones de aplicación: el rotafolio. Por el contenido de la página escrita a mano y puesta sobre la base del rotafolio, se trataba de una reunión en la que se estaban revisando los proyectos comunitarios y, por la información que ahí aparece (“Electrificación se realiza en 1992”), se puede saber que la imagen fue tomada entre 1992 y 1994, fecha en que concluyó la segunda etapa del Proderith. En esa foto, debajo de la página escrita a mano que parece estar leyendo un campesino, se ve un mapa. El contorno que apenas puede apreciarse asemeja la figura del área delimitada como el proyecto Oriente de Yucatán; sin embargo, no hay corroboración de este dato. En la fotografía, de espaldas, aparece una persona calva con camisa azul, que parece ser o un funcionario o un técnico; mera especulación.

Las fotografías clasificadas como “La secuencia Tamuín”: una reconstrucción de hechos

Otro grupo de imágenes que pude identificar en cuanto a un lugar en concreto y el año en el que fueron tomadas presenta una característica peculiar: se trata, más que de un conjunto, de una secuencia registrada en el marco de la ucrt en el proyecto Pujal Coy ii. Al revisarla más detalladamente, caí en cuenta de que se trataba no de una secuencia, sino de dos. Lo que unió a estas dos secuencias fue, entre otros elementos, una fotografía que encontré en mi propio archivo digital de forma más o menos azarosa.

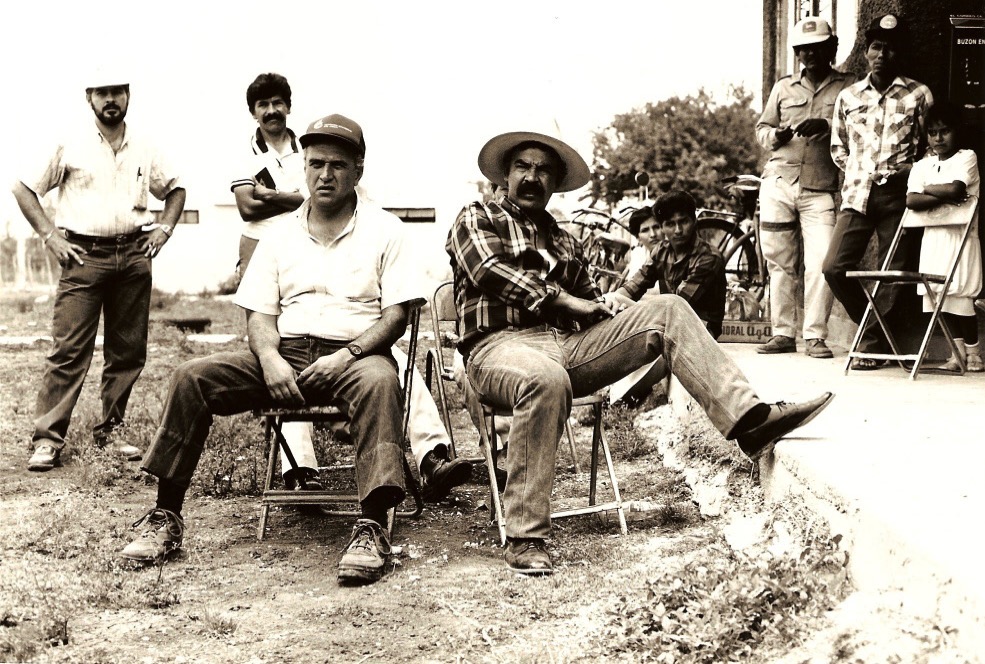

Una fotografía fuera de las secuencias

Existe una fotografía que no está considerada en el corpus recuperado, ya que no pertenecía al material encontrado en la caja, sino que había llegado a mis manos, ya digitalizada, por otras circunstancias.9 Es la clásica imagen del grupo capacitador y de los capacitados en un taller en la ucrt con un tema no especificado. No he encontrado referencias sobre este taller en particular en los documentos revisados y cuando contacté y pregunté acerca de esa foto a dos personas que participaron en él y que ahí aparecen, no recordaron el tema ni la fecha exacta,10 solo el año: 1992. En ella aparecen nueve personas que también lo hacen en una o dos de las secuencias fotográficas revisadas más adelante, lo que indica que ocurrieron los tres eventos en un mismo lapso, es decir, en días contiguos, aunque no se puede reconstruir el orden secuencial ni temporal por las fotografías ni por la información obtenida. Un dato, que se ofrece en el conocimiento del contexto, es que algunas personas que aparecen en las imágenes pertenecían al scr nivel central y algunas de ellas tenían responsabilidades directivas, lo que les impedía permanecer periodos prolongados en campo.

De izquierda a derecha, de pie: Luis Masías (consultor fao), Alberto Troilo (consultor fao), dos personas no identificadas, Marieliana Montaner (consultora fao-imta), dos personas no identificadas, Rosy (con un niño en brazos), María de Jesús (detrás), un técnico de comunicación del ejido Venustiano Carranza (véase la imagen 19), Jorge Martínez (coordinador de Comunicación del imta, asomando la cabeza al fondo), persona no identificada, Andrés del ejido Nueva Unión, Omar Fonseca (antropólogo del imta); abajo: persona no identificada, Aída Albert (experta nacional fao); detrás de ella, Santiago Funes (coordinador de los proyectos fao), Luz Elena Vargas (secretaria técnica en el imta); detrás de ella, Marta Abundis (técnica de comunicación de la ucrt), Ángeles Navarro (becaria fao) y don Ricardo (chofer).11 El gran ausente, pero también presente, el fotógrafo (quien, por cierto, es desconocido).

La conformación de dos secuencias

Identifiqué 29 fotografías que tenían afinidad por varios elementos. En primer lugar, por el soporte material; luego, por el contenido: las personas que aparecían en ellas repetidamente; y porque unas fotografías a color también estaban tomadas en los mismos lugares y con las mismas personas que aparecían en las de blanco y negro y, en algunos casos, había tomas a contracampo. Sin embargo, al observar con más acuciosidad, supe que ese grupo de imágenes podía dividirse en dos secuencias: una referida al poblado de Aurelio Manrique (a una hora de distancia en auto desde Tamuín) y otra al de La Ceiba (a 25 minutos en auto también desde Tamuín). Lo que es imposible saber, con la información contenida en ambas secuencias, es cuál ocurrió primero y cuál después: sucedieron en días distintos, por la vestimenta de las mismas personas que aparecen en una o en otra; ambas secuencias son de 1992.

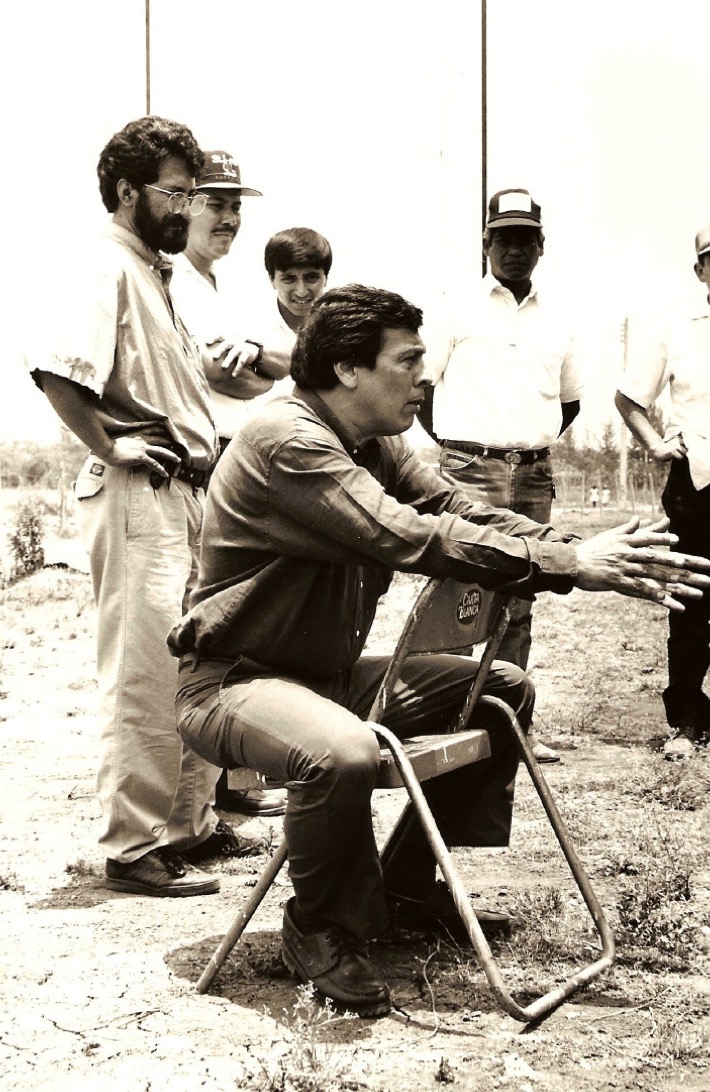

La primera secuencia: Nuevo Centro de Población Ejidal Aurelio Manrique

Esta secuencia tiene 22 imágenes que fueron tomadas por dos fotógrafos distintos. Podemos saber esto por el soporte fotográfico: dos cámaras usadas simultáneamente en el mismo acto, una con rollo en blanco y negro (doce imágenes) y otra con rollo a color (diez imágenes). En las imágenes de esta secuencia aparece solo una persona con una cámara; en la 24, a color, podemos observar a Luis Masías, por lo que es el único autor del que tenemos certeza; él registró las fotografías en blanco y negro y aparece tomando una. Carecemos del conocimiento de la identidad del otro fotógrafo. Una nota rápida al respecto: cuando vi por primera vez las fotografías a color y las mostré, alguien (no recuerdo quién) del scr me dijo que el fotógrafo había sido Omar Fonseca, lo cual puede justificarse al revisar la imagen 19, fuera de la secuencia, en la que tiene una cámara colgando de su cuello; sin embargo, en la imagen 20 no trae la cámara consigo. Además, el propio Fonseca asegura no haberlas tomado él (comunicación personal, 24 de junio de 2024). Entonces, ¿quién fue el otro fotógrafo en esta secuencia?12 Las imágenes de la secuencia por sí solas no revelan la identidad del segundo fotógrafo. A continuación presentaré dos narraciones de la misma secuencia: la fotográfica y la reconstrucción escrita.

La voz de las imágenes

Con las salvedades mencionadas, presento la secuencia completa, en un orden hipotético, dejando, en primer término, que las imágenes cuenten una historia por sí solas.

Una reconstrucción imaginada

La historia que cuentan las fotografías es muy sencilla: la llegada al Nuevo Centro de Población Ejidal Aurelio Manrique, en 1992, donde se inauguraría la unidad local, puesta en marcha por la ucrt. La unidad contaba con equipo de aplicación y con un sonido local. En una carreta llegan algunas personas, entre las que están el coordinador de Comunicación del imta, Jorge Martínez; el oficial de la fao, Santiago Funes; un directivo de la Comisión Nacional del Agua (cna), Fernando Rueda Lujano, con una gorra; detrás de ellos, una persona cuya identidad no se distingue (imagen 20). Hay una plática preliminar (imágenes 21 y 22) del oficial de la fao con el directivo de la Unión de Ejidos Camino a la Liberación del Campesino, Gabriel Anaya Fernández, con quien se había estado trabajando para impulsar el Proderith en el Proyecto Pujal Coy ii y que aparece sentado junto al ingeniero Rueda (imagen 22). En la imagen 23 aparecen Martínez, Manuel Calvelo, Marta Abundis, Funes, Rueda y personas de la localidad. Atrás, en segundo plano y de pie, aparece Luis Masías, con su cámara.

Posteriormente comienza el acto de inauguración, en el que habla José Santiago, de la Unidad Local de Comunicación de Santa Marta (el ejido de la Palapa Cultural), y a su lado se encuentra Víctor Olguín, del Comité de Comunicación Aurelio Manrique. Entre los asistentes hay personas del poblado, personal del imta y de la fao, miembros de la ucrt y del comité de la unidad inaugurada, como María del Carmen Fernández, quien al final del evento aparece, con otras jóvenes y con José Santiago, delante de la unidad (imagen 28).

En el discurso de José Santiago se nombran al dirigente de la Unión de Ejidos y al oficial de la fao, Funes, quienes se levantan y pasan al frente. Este último dirige unas palabras en el interior de la unidad, juno con Marieliana Montaner y con la presencia, sobre todo, de mujeres y niños, que dan la espalda a las ventanas de la unidad (imagen 27). En la imagen 25 hay dos personajes no identificados de la imagen 19, que seguramente pertenecían a la fao y, cerca de la puerta de la unidad, Luz Elena Vargas. En la 26, junto a Santiago Funes, está Marieliana Montaner. Todos ellos aparecen juntos en la imagen 19 y eso da la pista para colegir que las secuencias de Tamuín y esa pluricitada foto fueron tomadas en el mismo lapso. El acto termina con la concentración de los asistentes en el exterior (imagen 28)13 y, posteriormente, una comida en una palapa, adonde acude la gente del poblado. Por cierto, en unas fotos aparece el equipo de producción audiovisual: en la 29 hay una persona con un micrófono, en primer plano, y en la 30, en el margen izquierdo y recortado (a sangre), se ven un tripié y una cámara de video.14 En esa misma foto, en el extremo izquierdo de la mesa, aparece Epitacio Martínez, presidente de la Unidad Local de Comunicación de Santa Marta. ¿Así, esta historia podría ser contada tan simple? ¿Es un acontecimiento intrascendente? En un contexto mayor, en el que las fotografías son testigos con voz propia, actúan en varias dimensiones: impulsan el recuerdo, agitan la memoria, recrean experiencias y, en este caso, también ayudan a identificar piezas de un rompecabezas del que habría mucho más que contar.

Segunda secuencia: Nuevo Centro de Población Ejidal La Ceiba

Esta segunda secuencia se conforma de diez fotografías, ocho de ellas en blanco y negro y dos a color. Por la información que tenemos, sabemos que el autor de las fotografías en blanco y negro es Luis Masías. El lugar es el Nuevo Centro de Población Ejidal La Ceiba, cercano a la ucrt. Desconozco si esta secuencia fue antes o después de la anterior y las imágenes no nos lo comunican, pero nos indican otras cosas.

La voz de las imágenes

La secuencia reconstruida se presenta a continuación a través de las imágenes.

Una reconstrucción imaginada

La visita a La Ceiba tal vez fue como parte de un recorrido para mostrar los lugares donde había actividades de comunicación a los funcionarios visitantes. Las fotos muestran cómo se instala un techo junto a una casa, cómo se recibe al representante de la fao y luego, al interior de la carpa, hay una reunión con la población y una mesa al frente con los funcionarios. En la imagen 34 aparece un personaje con unas tijeras y Funes tomando un listón con una flor; parecería que están cortando un listón inaugural: si tal hipótesis es correcta, se trataría de la inauguración de la Unidad Local de Comunicación o del Comité de Comunicación de La Ceiba. Las unidades locales tenían equipo de reproducción de materiales, no para producción. En la imagen 32, entre la gente, hay una persona que no había aparecido antes (de ahí mi probadamente falsa hipótesis de que era la fotógrafa de la secuencia anterior, en color): me refiero a María Inés Roqué, quien aparece con una falda larga, entre Marta Abundis y Marieliana Montaner, las tres de espaldas a la cámara. Ella sale también al frente de la imagen 31, de espaldas. Como las personas del imta y de la fao aparecen con ropa distinta a la de la secuencia anterior, infiero que esta visita se realizó antes o después de aquella. En la imagen 34 hay un tripié y se alcanza a ver una cámara de video; y en la 33, detrás de Funes, aparece el técnico de la ucrt (véase imagen 7) con la cabeza agachada, tal vez haciendo video y, en el margen derecho, parte del mismo micrófono que aparece en la imagen 29. Es decir, también existe un programa o al menos los registros videográficos de este evento. Lo cierto es que ambas secuencias muestran la visita de funcionarios a poblaciones que pertenecían al proyecto Pujal Coy ii y el recibimiento cálido de la gente de ambos poblados. En las historias locales estas fotografías podrían cobrar más sentido: un acontecimiento para la población de Aurelio Manrique y de La Ceiba, la visita de funcionarios y la inauguración de sendas unidades locales de comunicación (si aceptamos la hipótesis que he dado líneas arriba). No obstante, queda la interrogante acerca del autor o autora de las fotografías a color.

El método

Cuando trabajamos con imágenes se abre toda una posibilidad y un abanico de formas de clasificar, analizar e interpretar. Aquí he mostrado un método particular (sin pretensiones teóricas) que puede ayudar en la clasificación e interpretación de imágenes. Un aspecto que debe tomarse en cuenta cuando tenemos un corpus de imágenes es que no basta con leer cada fotografía aisladamente, sino tratar de encontrar secuencias. Aquí he ensayado algunas: secuencias por lugares, por tipo de tecnología audiovisual, por personajes y acciones. Dos factores facilitaron la identificación de lugares y fechas: la memoria y la experiencia personal al haber participado en el Proderith y haber convivido con muchas personas que aparecen en las fotografías, además de la ventaja de haber podido contactar a algunas de ellas. Hay un factor más, no exclusivo de este caso que presento: la confrontación de fuentes. La consulta a videos y documentos producidos en los lugares y fechas fue sustancial para obtener algunos elementos que agregan a la descripción de estos materiales.

En pocas palabras, ¿cuál fue el método que seguí? Podríamos decir que esta sopa de gazpacho (Raymundo Mier dixit) se trató de: a) observación meticulosa de cada fotografía y en su conjunto; b) identificación de personas con sus nombres, utilizando mi experiencia personal y mi memoria, ya que trabajé con varias de ellas y mi primer trabajo de campo, por 1990, fue en la misma zona; c) identificación de lugares, tanto recordando, como por letreros que aparecen en las fotografías; d) comparación de fuentes: revisión de videos producidos en esos mismos años relativos al proyecto Pujal Coy ii, que se encuentran en la videoteca del imta y que están disponibles a través de la internet;15 e) ordenación de la secuencia fotográfica y separación de los materiales; f) entrenar la mirada para identificar secuencias (enunciados fotográficos); g) consulta de fuentes secundarias tanto documentales como videográficas; h) consulta directa con algunas personas que participaron en los proyectos de referencia o que aparecían en las imágenes; i) reconstrucción de los hechos plasmados en las secuencias fotográficas, es decir, observar las fotos en tanto que narraciones y buscar, en los datos externos a ellas, coherencia para realizar una posible –o imaginada– secuencia de hechos. Algo que no puedo omitir es el buscar la recuperación de una memoria que se encuentra dispersa, en la que hay lugares, acontecimientos y personas que actúan, de vez en vez, como resortes de recuerdos, como esa bisagra que rechina y que te recuerda que hay que aceitarla.

Colofón

Los nombres que he incluido a lo largo de este artículo tal vez no tengan resonancia para los lectores. Sin embargo, en un proceso de memoria colectiva y de recuperación de acciones en el marco del scr del Proderith, es importante dar reconocimiento a las personas que aparecen en los grupos de imágenes y darles presencia, como parte de una experiencia colectiva de comunicación rural e integrar un equipo de un esfuerzo continuado por décadas. El ejercicio que propongo en este escrito puede ser un método viable para la interpretación de fotografías de archivos diversos y el objetivo ha sido mostrar cómo pueden reunirse algunas piezas del gran rompecabezas de una memoria colectiva, siempre a través de las imágenes, de las secuencias narrativas y del conocimiento y de la imaginación del propio observador. Y no olvidemos: la nostalgia. Probablemente este artículo no hubiera sido escrito sin ella.

Agradecimientos

Un reconocimiento a todos los colegas que participaron en el scr desde el nivel central (y que por ignorancia, por ser de distintas épocas y por no llegar a conocer a muchos, seguramente omitiré algunos nombres): Jorge Martínez Ruiz, Santiago Everest Funes (†), Manuel Calvelo, Alejandro Aura (†), Luis Masías, José Luis Martínez Ruiz, Marieliana Montaner, José Luis Meléndez Vega (†), María Inés Roqué, Sergio Sanjinés, Edgar Valenzuela, Rafael Baraona (†), Pablo Ildefonso Chávez Hernández, Humberto Luna, Mercedes Escamilla Alcocer, Lázaro Cano Bravo, Francisco Carrillo Ramírez (†), Omar Fonseca Moreno, Roberto Menéndez Frione, Georgina Avilés, Claudia Espinosa García, Fernando Leyva Calvillo, Alberto Troilo, Arnoldo “el Gaucho” Korenfeld (†), Hermenegildo Alejandro Cisneros (†), Luz Elena Vargas Suárez, Carlos Peña Montiel, Elizabeth Peña Montiel, Arturo Nava Ayala, Arturo Brizuela Mundo, Aída Albert, Esther Padilla Calderón, Bernardo Ávila, Guillermo Hernández, Marco Antonio Sánchez Izquierdo, Emilio Cantón, Marisa López Santibáñez, Ricardo Ávila Ponce, Joel García Olvera, Gemma Cristina Millán Malo, Carmen Salazar, Marcos Estrada, Mónica Gutiérrez Garduño, Jaime Suaste Aguirre. Algunos efímeros: Elías Levin, Juan Gabriel Sanz, Salvador Ávila, Javier Corona, Laura Martínez, Ángeles Navarro, Marcos Miranda, Héctor Sandoval Sabido.

Bibliografía

Burke, Peter (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.

Barthes, Roland (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.

— (2022). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Ciudad de México: Paidós.

Calvelo Ríos, J. Manuel (1998). “La pedagogía masiva multimedial”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. xxviii, núm. 4, pp. 197-205.

— (2013). “Comentarios sobre los modelos y la práctica de comunicación para el desarrollo”, en Carmen Castillo Rocha, Daniel Murillo Licea y Roxana Quiroz Carranza (eds.). Comunicación y desarrollo en la agenda latinoamericana del siglo xxi. Fundamentos teórico-filosóficos. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 85-118.

Corona Berkin, Sarah (2012). “Guía para el análisis visual del sujeto político. La fotografía étnica”, en Sarah Corona Berkin (coord.). Pura imagen. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 48-66.

De Almeida Callou, Manuela Rau (2010). “El proyecto Proderith: un caso de comunicación para el desarrollo participativo”. Congreso Euro-Iberoamericano de Alfabetización Mediática y Culturas Digitales. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Del Valle Gastaminza, Félix (1993). “El análisis documental de la fotografía”, Cuadernos de Comunicación Multimedia, vol. 2, pp. 33-43.

Food and Agricultural Organization (2009). La fao en México. Más de 60 años de cooperación. 1945-2009. México: fao.

Fraser, Colin y Nieves Martínez (1992). Transferencia de un sistema de comunicación a las organizaciones campesinas. Segundo estudio de caso del Sistema de Comunicación Rural para el Desarrollo del Trópico Húmedo de México. Roma: fao.

— y Sonia Restrepo Estrada (1996). Comunicación para el desarrollo rural en México en los buenos y en los malos tiempos. Roma: fao.

Gumucio-Dagrón, Alfonso (2001). Haciendo olas. Historias de comunicación participativa para el cambio social. Nueva York: The Rockefeller Foundation.

Lasswell, Harold D. (1985). “Estructura y función de la comunicación en la sociedad”, en Miquel Moragas Spá. Sociología de la comunicación de masas, t. ii. Barcelona: Gustavo Gili.

Muñoz-Jiménez, José (2021). “Fotografía documental y antropológica en la encrucijada del siglo xxi”, Revista Inclusiones, vol. 8, núm. especial, pp. 181-201.

Murillo Licea, Daniel y Jorge Martínez Ruiz (2010). “Comunicación para el desarrollo en México: reflexiones sobre una experiencia en el trópico húmedo”, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. xvi, núm. 31, pp. 201-225.

Rodríguez Morales, Zeyda (2012). “La imagen de las mujeres en postales de la primera mitad del siglo xx en México y su relación con la identidad y la afectividad”, en Sarah Corona Berkin (coord.). Pura imagen. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 225-264.

Filmografía

imta (1992). El sonido local: una experiencia de comunicación rural. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. https://www.youtube.com/watch?v=spmTPQM-sGI

— (s/f). La Unidad de Comunicación Rural Tamuín. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. https://www.youtube.com/watch?v=po7XrIOpSWw.

Fonseca Moreno, Omar (1989). Filtro de cantera. Unidad de Comunicación Rural Tamuín, imta (video de archivo).

Navarrete Pellicer, Sergio y Mariano Báez Landa (2023). Conferencia de Manuel Calvelo Ríos/Comunicación y cambio social. Seminario riav, 23 de febrero de 2023, ciesas. https://www.youtube.com/watch?v=pPCjSMwiw1Q&list=PLpB7rn4NTStqK3dNQA5O42Gxi8GPpq_Q6&index=15

Daniel Murillo Licea es doctor en Ciencias Sociales, comunicólogo, editor, escritor y fumador. Desde 1990 ha realizado proyectos relacionados con las ciencias sociales y el agua; apoyó procesos de capacitación a indígenas en el uso del video comunitario, por invitación de la unicef Guatemala, en 2015. Es miembro fundador (1996) de la Red de Investigadores Sociales Sobre el Agua (rissa) y participa en la Red de Investigación Audio Visual del ciesas (riav). Actualmente coordina el Seminario Permanente Agua y Cultura y es responsable de la línea Agua, sociedad, cultura y ambiente del posgrado en Antropología del ciesas, cdmx. Desarrolla investigaciones sobre agua, política hídrica y pueblos indígenas y, junto con Los Tlacuaches Eléctricos, desarrolla una investigación acerca del rock y los movimientos sociales