Usos y significados del retrato femenino en la prensa guatemalteca, 1890-1924. Hacer historia social con imágenes: una propuesta metodológica

- Paulina Pezzat Sánchez

- ― ver biodata

Usos y significados del retrato femenino en la prensa guatemalteca, 1890-1924. Hacer historia social con imágenes: una propuesta metodológica1

Recepción: 23 de septiembre de 2024

Aceptación: 27 de enero de 2025

es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestría y el doctorado en Historia los realizó en ciesas sede Peninsular, donde ha desarrollado estudios de la imagen en Oaxaca y Guatemala con enfoque interseccional. Ha hecho énfasis en revalorizar las imágenes fotográficas como fuentes para la historia y en entablar diálogos historiográficos en América Latina.

Resumen

A finales del siglo xix, la imagen fotográfica se incorporó al mundo de lo impreso y se abrieron nuevos mercados para comercializar obras impresas al igual que imágenes. La selección de qué imágenes publicar y el sentido de las mismas era una decisión mediada por las convenciones sociales de la época, las nociones de raza y género, las aspiraciones de clase de las élites intelectuales y un proyecto de identidad nacional. Este artículo propone analizar la economía visual del retrato femenino en Guatemala publicadas en revistas ilustradas entre 1900 y 1920. El objetivo es analizar los discursos visuales sobre las mujeres guatemaltecas y presentar una propuesta metodológica para el análisis de imágenes fotográficas.

Palabras claves: economía visual, fotografía, medios impresos, retrato femenino

uses and meanings of the female portrait in the guatemalan press (1890-1924): proposing a methodology for a social history with images

At the end of the nineteenth century, the print world incorporated photographs, opening new markets for the sale of both printed works and images. The decisions on what images to publish –and their intended meanings– responded to social conventions, prevailing notions of race and gender, the class aspirations of the intellectual elites, and a project to craft a national identity. This article analyzes the visual economy of the female portrait in Guatemala as published in illustrated magazines between 1900 and 1920. Besides exploring visual discourses about Guatemalan women, it lays out a methodology for analyzing photographs.

Keywords: female portrait, photography, print media, visual economy, gender.

Los medios impresos son una rica fuente documental y poco trabajada para el desarrollo de estudios visuales. En el caso de Guatemala, permite diversificar fuentes para hacer una historia visual. En el presente artículo realizaremos una propuesta metodológica para la investigación histórica con imágenes publicadas en la prensa guatemalteca entre 1890 y 1924, específicamente de retratos femeninos. Me interesa analizar los usos y significados de los retratos de mujeres publicados en periódicos, revistas y libros ilustrados, y su función en la configuración de una identidad nacional guatemalteca.

Desde finales de la década de 1880 las imprentas incorporaron fotograbados a sus páginas y, de esta forma, los medios impresos se volvieron uno de los principales canales de circulación masiva de imágenes. La antropóloga visual Deborah Poole acuñó el término de economía visual para explicar la organización de personas, ideas y objetos alrededor del campo de lo visual. Dicha organización se teje a partir de relaciones sociales y de poder según las nociones raciales, de género y etnicidad (Poole, 1997: 8). La economía visual es entendida como el proceso de construcción de alteridades, imaginarios y estereotipos a través de la producción, usos, significación y valorización de objetos fotográficos. Al respecto, considero que la historiografía ha puesto poca atención a la circulación de imágenes en medios impresos y a la evaluación del impacto que tuvo en la jerarquización de los Estados-nación latinoamericanos a principios del siglo xx. Por lo tanto, en este artículo me concentraré únicamente en los usos y la significación del retrato femenino en la prensa guatemalteca.

Desde su origen a mediados del siglo xix, los retratos eran objetos que permanecían en el ámbito privado y familiar. Sin embargo, al revisar la prensa guatemalteca de finales del siglo xix y principios del xx, observamos la presencia de retratos de jóvenes ladinas de las familias oligárquicas del país. Al ser fotografías cuyo uso se restringía principalmente al ámbito privado, vale la pena preguntarse lo siguiente: ¿qué criterios seguía la selección de retratos publicados en periódicos y revistas ilustradas?, ¿qué usos y significados se les asignó a dichos retratos? ¿Cómo intervenía el género, la clase y la raza en las publicaciones?, y ¿de qué manera contribuyeron a la construcción de estereotipos e imaginarios nacionales?

Me interesa entender las categorías de género, raza, clase y etnicidad, no como etiquetas fijas y atemporales. Además, sostengo que las nociones alrededor del género, la raza y la clase definieron no solo las formas de representación, sino también las de circulación. Asimismo, afirmo que la fotografía fue una herramienta clave para la creación y consolidación de estas categorías, congruente con un proyecto de nación liberal.

En un aspecto metodológico planteo cómo sistematizar un conjunto de imágenes que no forman parte de un mismo acervo, sino que están incluidas dentro de una fuente documental aún más grande. El objetivo de este artículo es hacer una propuesta metodológica para el análisis de imágenes fotográficas, en este caso de retratos femeninos impresos a partir de criterios de estructura formal.

Propuesta teórica metodológica

La revisión de fotograbados en la prensa guatemalteca y en libros ilustrados publicados entre 1890 y 1915 compone un corpus de aproximadamente 500 imágenes que incluyen desde paisajes, vistas urbanas, arquitectura, fincas de café y también retratos. Particularmente llama la atención el espacio que se dedica al retrato femenino, lo cual me hizo preguntarme sobre cómo es que pasaron de ser objetos privados a tener una difusión pública. Del conjunto de 14 publicaciones consultadas, seleccioné aquellas que incluyen retratos de mujeres. Dichas publicaciones son las siguientes: Lecciones de Geografía de Centro América precedidas de nociones de geografía universal (1890-1900 aprox.), la revista ilustrada La Locomotora (1908), el periódico El Imparcial (1924), y El Libro Azul de Guatemala (1915). Si bien los propósitos y contenidos son diversos, todas comparten la difusión de retratos de mujeres guatemaltecas en un contexto en el que se buscó proyectar una idea de nación de Guatemala. Este cuerpo documental de 98 retratos femeninos problematizó sobre cuáles son las características que definen a un retrato y cómo se refleja el contexto social en ellos.

El cuerpo documental de retratos publicados en prensa se organizó siguiendo los principios de la estructura formal. Retomo el término de estructura formal de Fernando Aguayo y Julieta Martínez, quienes se refieren a la forma en la que se disponen los elementos formales de la imagen a partir del análisis de la documentación de archivo y de los contextos de producción fotográfica de la época (Aguayo, 2012: 218).

Es importante no confundir estructura formal con las temáticas de la fotografía ni con los géneros fotográficos. Distintas imágenes fotográficas pueden tener elementos compartidos o representar un mismo tema; sin embargo, la disposición de dichos elementos o la forma en la que el tema es representado son de composiciones distintas. En cuanto a los géneros, Valérie Picaudé los define como “un tipo de imágenes que poseen cualidades comunes y una categoría mental según la cual se regula la percepción de las imágenes […] permite clasificar las imágenes según criterios esenciales” (Picaudé, 2001: 22-23). La cuestión es que dichos criterios para definir los géneros fotográficos pretendieron dar continuidad a la práctica artística y, como señala Jean-Marie Schaeffer, los parámetros genéricos de la fotografía deberían responder a aspectos funcionales y a sus usos, mas no a aspectos estéticos (Schaeffer, 2004: 17).

El retrato en principio fue un género pictórico de autorrepresentación simbólica y, como tal, reproduce convenciones visuales establecidas en cada época e influidas por su contexto (Burke, 2005: 30). El retrato fotográfico decimonónico surgió dentro de la burguesía europea como medio de reafirmación de clase al incorporar elementos asociados a su estética y gusto, reflejados en la utilería, el amueblado, los fondos y hasta las poses. Estas características se mantuvieron hasta mediados del siglo xx.2 Las formas de representación de los retratos fotográficos se diversificaron, al igual que sus usos. Para entender las lógicas detrás de las publicaciones de retratos femeninos es importante conocer el contexto social de Guatemala, en específico los criterios de jerarquización social (Pezzat, 2021: 33).3

Los estudios fotográficos de finales del siglo xix eran considerados como espacios sagrados, a los que las personas acudían como forma para reafirmar su estatus con un comportamiento particular. Como explica Poole, esta ritualización del espacio fotográfico contribuyó sin proponérselo a la producción masiva de las fotografías de tipos, como una forma de entender la constitución de las “razas” (Poole, 1999: 237). Mientras los retratos reafirmaban la identidad individual, las fotografías de tipos eran la prueba objetiva y visible de los tipos humanos divididos en razas.

Categorización social en Guatemala a finales del siglo XIX

Durante los gobiernos conservadores en Guatemala (1838-1871), el esquema de Estado-nación se simplificó a la triada criollo-ladino-indio y con los liberales se redujo aún más a ladino-indio. El término ladino no ha permanecido homogéneo a lo largo de los siglos, sino que debe entenderse según las coyunturas de cada periodo y de los proyectos de nación. En el proyecto de nación liberal, el proceso de ladinización se entendía como la homogeneización de la diversidad étnica bajo la categoría de ladino. Esto incluía a criollos, chinos, europeos, etc. (Taracena, 2002: 20). Martha Elena Casaús considera que, en el proyecto liberal guatemalteco, el indio debía atravesar una conversión tanto de criollo como de ladino. Criollo porque debía imitar patrones de comportamiento y vestimenta occidentales, y ladino porque era parte del proceso de aculturación para perder su identidad étnica de indio y convertirse en ladino (Casaús, 1999: 790). A partir del siglo xx, el proyecto de ladinización por aculturación occidental del indio se sustituyó por proyectos eugenésicos. Es entonces cuando los intelectuales guatemaltecos hablan del blanqueamiento racial o incluso del exterminio de la raza indígena (Casaús, 1999: 799).

Frente a la polarización del binomio indio-ladino y la aberración al mestizaje del modelo guatemalteco, las mengalas representaban la ambigüedad étnica a la que tanto le temían políticos e intelectuales liberales. Según el antropólogo Rubén Reina, las mengalas formaban el tercer grupo de la estructura social del municipio de Chinautla (departamento de Guatemala), aunque también las había en otras poblaciones. El grupo mayoritario eran los indígenas, quienes como pequeños terratenientes se dedicaban al cultivo de la milpa. En el otro extremo de la escala social de Chinautla se encontraban los ladinos recién llegados. Por lo general eran empresarios u hombres de negocios interesados en fomentar la modernización. Finalmente, las mengalas componían una minoría demográfica, pero importante económicamente.

Las mengalas tenían una trayectoria que se remontaba al periodo monárquico, cuyas características les permitían moverse con facilidad en los círculos sociales tanto indígenas como ladinos (Reina, 1959: 15). Algunas mengalas hablaban poqomam y se vinculaban con indígenas por lazos de compadrazgo, incluso bailaban según sus costumbres. No obstante, también podían llevar un estilo de vida de los ladinos y se relacionaban con ellos (Reina, 1959: 16).

Las aspiraciones de blanqueamiento racial de la sociedad guatemalteca se reflejaron en la prensa ilustrada y en libros impresos, específicamente en las formas de representar visualmente a las mujeres. La selección de qué mujeres mostrar y qué significados se les dio a sus imágenes evidencia los estándares de belleza femeninos que se buscó consolidar como propios de una Guatemala ladinizada, no indígena o en vías de ladinizarse.

La revolución del fotograbado

En términos de Philllipe Dubois, una fotografía es una huella, un vestigio de la existencia de que ese objeto o sujeto fue congelado en el tiempo al colocarse frente al lente de una cámara fotográfica. Sin ese referente no existiría la fotografía y es lo que Dubois denomina como carácter indicial, con el cual el referente se vuelve índex, distinguiendo a la fotografía del ícono o símbolo (Dubois, 1986: 56).

La singularidad de la que habla Dubois es ese instante único e irrepetible en el tiempo y el espacio, con capacidad de reproducirse mecánicamente al infinito. La multiplicidad de copias de una misma imagen sale de un objeto fotográfico original y singular: el negativo, el daguerrotipo, la foto polaroid, etc. Estos objetos representan la huella y solo hay una, el resto son fotos de fotos o “metafotos”, diría Dubois. Cada imagen reproducida de ese fotograma original opera entonces como signo que remite al objeto o sujeto denotado (Dubois, 1986: 66-67).

En este sentido, los fotograbados son “metafotos”, resultado de un proceso fotomecánico para hacer una impresión a partir de una imagen fotográfica o “cliché” (Valdez, 2014: 35). Su calidad era muy pobre, al igual que su costo, lo que permitió aumentar exponencialmente la reproducción mecánica de imágenes al incorporarla al mercado de lo impreso. Sin embargo, como explica Julieta Ortiz, el fotograbado sentó un precedente para la consolidación de un lenguaje visual, al posibilitar que se abarcara un público masivo (Ortiz, 2003; 25).

En 1892, el diario Las Noticias avisó que se incluiría una sección titulada “Siluetas femeniles”, dedicada a retratos de mujeres jóvenes de la capital de Guatemala realizadas por el estudio Palacio de Artes, entonces de E. J. Kildare y Alberto Valdeavellano. Sin embargo, esto no sucedió sino hasta años más tarde con el boom de las revistas ilustradas ya en los 1900, aunque sus usos se extendieron a libros oficiales como El libro azul, a diarios nacionales y ocasionalmente a libros de carácter educativo.

Del conjunto de imágenes que se incluían en estas obras, hay ilustraciones de paisajes, vistas urbanas de la ciudad de Guatemala y algunas centroamericanas, retratos de políticos y retratos femeninos. En la mayoría de los casos, la selección de imágenes no mantenía ninguna relación con el contenido textual de la publicación y solo buscaba ilustrar los avances de la vida urbana y la sociedad guatemalteca. Dentro del subgrupo de retratos femeninos, los podemos dividir en dos. El primer subgrupo corresponde a retratos convencionales de jóvenes ladinas, con la excepción de una imagen de una mujer mengala. El segundo subgrupo consiste en retratos de grupo de guadalupanas. Antes de analizar cada uno, exploremos las características y función histórico social de ellos.

El retrato como medio de expresión individual e identitario

Estudios más recientes con enfoque de género han demostrado la importancia del papel de la fotografía en la consolidación de ideas modernas de feminidad y han evidenciado la participación activa de las mujeres en la construcción de su imagen (Onfray, 2016). Sin embargo, vale la pena cuestionar la aplicación de las autorrepresentaciones fotográficas en la reafirmación de una posición de privilegio. El acto de autorrepresentarse como práctica condicionada por convenciones estéticas y sociales, tanto colectivas como individuales, se puede considerar un termómetro sobre cómo lo político abarcó la esfera de lo privado.

En Guatemala los retratos de líderes políticos, militares y familias acaudaladas simbolizaban el poder político de la élite conservadora guatemalteca (Taracena, 2005: 9). No obstante, fue hasta los gobiernos liberales, particularmente el de Manuel Estrada Cabrera a partir de 1898, que la imagen fotográfica se utilizó como parte de un discurso visual con fines políticos de poder y prestigio, no solo para proyectar una idea del país, sino para enaltecer la imagen personal de los gobernantes. Este fue un fenómeno popular en América Latina, como explica José Antonio Navarrete, en donde la idea de modernidad implicaba imitar lo que se hacía en Europa y “modelar” a los habitantes como ciudadanos.

El parámetro era la idea de un hombre burgués, urbano y letrado, como lo describe el Manual de urbanidad y buenas maneras (1853) de Manuel Antonio Carreño, el cual tuvo una amplia difusión durante décadas. El manual estaba pensado para una sociedad urbana y católica, conformada por familias mononucleares que se regían por valores cristianos (Carreño, 1853). De acuerdo con Navarrete, este tipo de manuales establecían las cualidades que debían seguir los individuos miembros de una cultura “civilizada”, pero también expresaban la conciencia de la sociedad decimonónica “del cuerpo como espectáculo, de su exhibición autorizada y regulada por las leyes de la sociabilidad” (Navarrete, 2017: 61-62). Así, a través del retrato, los sujetos eran representados con los convencionalismos estéticos y sociales para reafirmar su posición social. En cuanto al retrato femenino, este era una ritualización de la feminidad acorde con los roles de género de la época al destacar los valores que debían portar las mujeres, tales como la abnegación, compasión, belleza, ternura y delicadeza, entre otras (Rodríguez, 2012: 245).

A partir de la composición de la imagen, los retratos pueden ser confundidos con fotografías de tipos populares, muy comunes en la época; fotografías de registro de oficios o, incluso, en algunos casos, con fotografías de carácter etnográfico. Con esta última me refiero a aquellas fotografías realizadas con pretensiones cientificistas de registro de culturas o con fines administrativos y burocráticos. En términos generales, los cuatro subgéneros que se mencionan son fotografías de individuos, de parejas o de grupo, cuyo objetivo es capturar a los sujetos. La selección del encuadre no es inocente, implica un entramado de representaciones vinculadas a lo social, lo político y lo cultural. Son ventanas que nos permiten asomarnos a las relaciones de poder atravesadas por el género, la clase y la categorización racial. En el caso de las fotografías de tipos populares o de oficios, el propósito no era el de capturar la individualidad de los sujetos, sino construir una red de símbolos nacionales que conjugara el cuerpo social abstrayendo características generales. Este proceso, explica José Antonio Navarrete, contribuyó a romantizar las políticas de exclusión, por un lado, y, por otro, el de matizar las desigualdades sociales y étnicas atravesadas por un pensamiento racialista con el que se jerarquizó a la sociedad (Navarrete, 2017: 49).

Existen elementos ligados al lenguaje de técnica fotográfica que son claves para determinar la estructura formal de los retratos. Los encuadres pueden ser de plano corto, medio plano o cuerpo completo; los sujetos pueden posar de frente, de perfil o perfil tres cuartos y pueden permanecer de pie o sentados. El resto de las características, como las poses, los gestos, la vestimenta y los elementos decorativos, dependen de cada contexto de producción y de los propósitos de los retratados. Este es uno de los puntos principales que establecen las diferencias entre retratos, tipos populares, fotografías de registro de oficios y fotografías etnográficas. Otros elementos de distinción son los diferentes usos y significados que se les asignaron durante su circulación.

Entonces, ¿qué distingue a los retratos del resto de temáticas y formas de fotografiar a las mujeres? Las investigadoras Solange Ferraz y Vania Carneiro los definen como un medio usado por grupos sociales “para representarse a sí mismos” (Carneiro, 2005: 271). Es decir, el retratado es consciente de que se hará un registro de su imagen. En cambio, en las fotografías de tipos procuraban precisamente lo contrario: despojar a los sujetos de su individualidad, reducirlos a representantes de una colectividad y destacar elementos particulares que distinguen a una cultura del resto. A pesar de lo anterior, integrados a una economía visual, los usos que se le daban a estos retratos podían modificar su sentido original para el que fueron creados.

Retomando la propuesta de Monique Scheer, en la que aborda las emociones como prácticas corporales, es posible dar una interpretación a los retratos recuperando su carácter subjetivo, en el que el cuerpo está conectado con los procesos cognitivos y el agente exterioriza sus emociones a través de la práctica (Scheer, 2012: 200). La selección de la ropa y las poses eran acciones asumidas como parte del ritual de fotografiarse y de feminidad. Acudir al estudio fotográfico no era un evento cotidiano y, como tal, la ropa elegida correspondía a lo que se esperaba de esa ceremonia. La posición del cuerpo estaba dirigida por los aspectos técnicos que ofrecía la fotografía (rapidez de los tiempos de exposición, la luz, etc.), pero también por la imagen que se buscaba proyectar. Si se toma este asunto en consideración, es posible identificar patrones y diferencias de clase, raza y de género.

La etnicidad en los retratos. La “india bonita” y las guadalupanas de Guatemala

El fenómeno del guadalupanismo en Guatemala se extendió como resultado de su contigüidad geográfica con México. Sin embargo, como explica el historiador Arturo Taracena, en el país centroamericano no se arraigó como parte de un proyecto nacionalista, ni tampoco se le asoció a una idea de mestizaje, como sucedió en México. Su desarrollo ha estado marcado por distintas coyunturas políticas y sociales a lo largo de varios siglos (Taracena, 2008: 14).

En las distintas formas de expresión que Taracena identificó en la evolución del guadalupanismo en Guatemala, una de las prácticas más antiguas es la de vestir a bebés como “Juan Diegos”4 y “Marías” desde los primeros meses de vida hasta los siete años, cada 12 de diciembre. De acuerdo con el autor, esta práctica se remonta a 214 años atrás y surgió en la Antigua Guatemala, y desde entonces se volvió tradición entre las clases medias de la capital y Antigua acudir a los santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe con los hijos “disfrazados” (Taracena, 2008: 132). El historiador hace énfasis en el término disfraz, pues vestir a los hijos de indígenas no implicaba asumir, ni temporal ni simbólicamente, una identidad étnica, sino que las vestimentas sirvieran “de artificio para la obtención del favor mariano” (Taracena, 2008: 14).

La prensa guatemalteca de finales del siglo xix y principios del xx dio seguimiento a la práctica de vestir a niños de “Juan Diegos” y “Marías”, la cual se promovió entre mujeres jóvenes no indígenas de la capital. Los periódicos de la época invitaban a las jóvenes con el incentivo de publicar sus fotografías en sus páginas (Taracena, 2008: 155). En el periódico El Imparcial en 1924 se invitaba al “rezado” del 12 de diciembre con el privilegio de “vestir de indios a nuestras chiquillas y chiquillos –y aun a las mayorcitas– que así aparecen encantadoras”.5

Los rezos se acompañaban de la iluminación de las calles, de fuegos artificiales y el transitar de los jóvenes ataviados con sus trajes. La ocasión se aprovechaba para celebrar a la “india bonita”, como se referían a las ladinas “disfrazadas” de indígenas.

Día de la Guadalupana […] Día de las nodrizas falsificadas y de las indias rubias de oxígeno. Día tuyo india bonita, del color de los porrones, húmedos de agua fresca […] Para qué te disfrazas al natural cuando tu sonrisa es esotéricamente yankiyogi, teosófica, y dice de la sabiduría, del Demiurgo oscuro y de las academias de filosofía y de piano de Estados Unidos. Tú bailas el fox-trot, de las niñas chiclets y no el son rumboso y desencuadernado de las hieródulas de bronce, que en Atitlán, prendieron su belleza, en los cabarets de estrellas cuando borrachas de octle, esperaban la luz de Tonalí, tendidas y fremitantes a la sombra alargada de los ídolos.

Y en esta vuelta al pasado, a la página regional, te sientes bien, dentro de la comodidad de tu güipil, con deseos de encuclillarte frente a una piedra de moler, para fabricar tortillas de maíz palmeándolas fuertemente, en la alegría de tu resurrección. Y en este revolotear de guacamayas que fingen los trajes alegres, te he descubierto, llena de chalchihuites de nefrita, con los brazos poderosos y desnudos, capaces de hacer que en ellos retorcida se enrede la anillada lujuria de los chanes, en grupo de sagradas serpientes.6

La cita anterior conjuga una serie de estereotipos sobre las mujeres indígenas. Por ejemplo, la expresión de “falsas nodrizas” expresa que este era un oficio exclusivo de las indígenas y la frase “indias rubias de oxígeno”, refuerza el carácter de disfraz de la vestimenta, usado por mujeres blancas. Cuando el autor indica que la tradición de vestir de indígena es una vuelta al pasado, que al mismo tiempo perdura en la cotidianidad de las indígenas, se refiere a un atraso como si se tratase de culturas estáticas en el tiempo. No solo eso, la cita también lleva una carga sexual, en frases como la comodidad del huipil, la posición para usar la piedra de moler, “los brazos poderosos y desnudos” al fabricar tortillas, los cuales, según el autor, son capaces de enredar “la anillada lujuria de los chanes, en grupo de serpientes sagradas”.7 Dando a entender que esos elementos despiertan pasiones.

La figura de la Virgen María fue central en la consolidación de una cultura católica. En el caso de México fue clave para el desarrollo de una identidad nacional y en Guatemala su fervor se practicó de forma diferenciada según la posición en la estructura social. En cualquier caso, la Virgen fue el modelo de mujer que se promovió desde la Iglesia católica en tanto virgen, esposa y madre de Jesús. A partir de estos valores e ideas, se justificó un control del comportamiento y la sexualidad femenina y quienes no encajaran en este modelo, a ojos de la Iglesia y de la sociedad, no entraban dentro de la categoría de “buenas mujeres” (Ericastilla, 1997: 36). No es de extrañar entonces que el culto guadalupano se asociara a la idea de feminidad y se fusionara con las autorrepresentaciones fotográficas.

La siguiente ilustración es un ejemplo de las escenas que se publicaban en la prensa para conmemorar esta fecha. En ella se observa a un grupo de adolescentes con sus respectivos trajes, sus canastas de fruta o cántaro como solían llevar las mujeres indígenas. Incluso una de ellas, en la esquina inferior derecha, lleva a un muñeco como bebé. Estos elementos eran parte del estereotipo de las indígenas que se alimentó a través de la fotografía y que se reprodujo en este tipo de costumbres.

Durante las mismas décadas, en el México posrevolucionario se cimentó la idea del mestizaje como condición para la cohesión nacional, lo cual derivó en una folclorización de elementos identitarios de pueblos indígenas. Una práctica popular entre mujeres citadinas mexicanas era fotografiarse con trajes tradicionales de ciertas regiones del país. Por ejemplo, el traje de china poblana o el traje de tehuana. Poole interpreta este fenómeno como parte de un proceso de integrar “las patrias chicas”, es decir, las distintas identidades regionales, para volverlas nacionales. En este sentido, la forma característica de vestir de grupos étnicos, convertidos en “trajes típicos”, pasaron a ser una moda entre grupos urbanos (Poole, 2004: 68).

En Guatemala también hubo un proceso de folclorización de los pueblos indígenas, aunque con sus particularidades. Uno de los aspectos que podría distinguirla de los ejemplos mexicanos es que en las fotografías de las guadalupanas no se “performaba la indigenidad”, sino la devoción guadalupana, que asociaba de manera implícita la folclorización. A diferencia del caso mexicano en el que el traje de tehuana o la china poblana fueron apropiados por grupos ajenos a los zapotecos, los retratos de las guadalupanas guatemaltecas remiten al imaginario de lo “indio” o mejor dicho de la “india bonita”, usando trajes de cobaneras o lo más cercano al traje maya k’iche que, como bien ilustra Taracena, refleja también el lugar del “indio” en el imaginario nacional guatemalteco.

Los peinados también marcan un distanciamiento de las retratadas con una identidad étnica ligada a los indígenas de Guatemala. En los retratos de estudio del fotógrafo radicado en Quetzaltenango, Tomás Zanotti (1900-1950), de mujeres k’iches, kaqchikeles, mam y poqoman, todas llevan el cabello largo amarrado con una o dos trenzas.8 Mientras que las mujeres jóvenes ladinas adoptaron el estilo “bob” muy popular en la década de los veinte o el cabello largo, pero recogido en un chongo. Esta moda en los peinados se evidenció en las crónicas de El Imparcial sobre la conmemoración del 12 de diciembre.

Van las cabezas adornadas no con exóticas plumas y flores, sino con el tun-tun altísimo o con el enredado chojop. Para colocar estos hoy, necesario ha sido apelar a las trenzas postizas porque la tiranía de la moda hace días que hizo suprimir de las femeninas cabezas los cabellos largos de que aún no han prescindido nuestras indias, las verdaderas, las auténticas, las que llevan encallecidas las manos por la diaria faena de la molienda y saben del dolor de la vida del rancho. Las manos hoy en vez de bolsas de toilet y vistosas sombrillas llevan burdas escobas o cestillos con frutas. Pasa la india bonita llevándose tras sí todas las miradas, bajo los arcos triunfales del barrio guadalupano. Porta hoy ese vestido como un homenaje y como una coquetería. El homenaje es para la virgen bien amada a quien rezará con fervor en el santuario y que en un día como el de hoy vistió en la aparición el traje indígena. La coquetería es para los humanos, para los que han de contemplar en las calles a la india bonita que luce la vestimenta indígena, el verdadero traje de luces.9

Esto refuerza la idea de que la intención de vestirse de indígenas no era asumir o apropiarse de esta identidad, sino participar en la folclorización que rodeaba al guadalupanismo, pero sin desprenderse de su calidad social. En la cita se confirma el doble significado de la vestimenta de indígena: el del homenaje a la virgen y el de la coquetería, en tanto “indias bonitas”.

Es interesante observar los diferentes ideales de belleza que buscó promover cada país, según su proyecto de nación. En México, en el año de 1921 se llevó a cabo el concurso de belleza “La india bonita”, con el supuesto fin de celebrar la identidad rural e indígena en un intento de establecer una ruptura con el discurso del porfiriato que menospreciaba lo rural. Sin embargo, a juzgar por la historiadora Adriana Zavala, este tipo de eventos en realidad daba continuidad a un discurso público en el que se representaba la transición de la mujer rural o indígena que llegaba a un ambiente urbano. Una de las continuidades del ideal femenino porfiriano a uno posrevolucionario fue “la fascinación del intelectual masculino con el tropo de la mujer rural como repositorio de la pureza cultural y femenina” (Zavala, 2006: 151).

En Guatemala queda claro que las “indias bonitas” eran las mujeres ladinas disfrazadas de indígenas y no las indígenas reales. Considero que se aprovechaba el disfraz de indígenas para expresar una coquetería que en condiciones normales era mal vista. En el entendido de que se promovía una pureza en la feminidad, las mujeres ladinas debían comportarse con recato y cuidarse de no despertar pasiones. Aparecer disfrazadas de indígenas se prestaba a una interpretación de ejercer una supuesta coquetería e incluso a ser erotizadas, como se evidenció en la cita de El Imparcial.

Retratos femeninos en medios impresos

La investigadora Elsa Muñiz explica que las representaciones de lo femenino y masculino estaban relacionadas con el entendimiento de un orden social, el cual se estructuró con la construcción y modelaje del cuerpo sexuado, atravesado por nociones culturales que lo convirtieron en género, es decir, cuerpo enculturado (Muñiz, 2002: 13). A este respecto, sostengo que la cultura visual fue uno de los medios con los que se promovieron y arraigaron dichas nociones. Más aún, las revistas y libros ilustrados hicieron una selección cuidadosa de los retratos que reflejaran estos ideales genéricos.

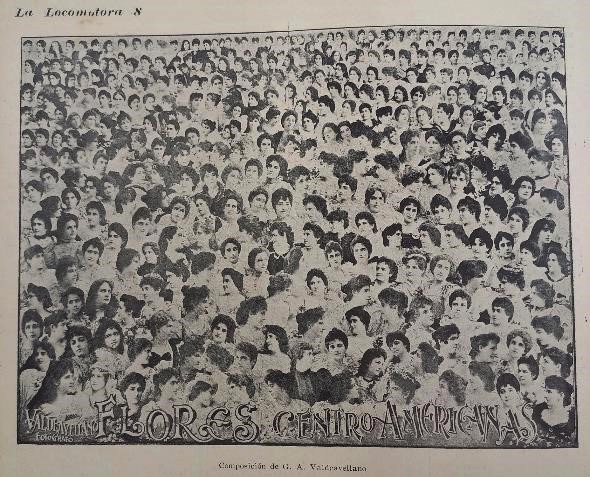

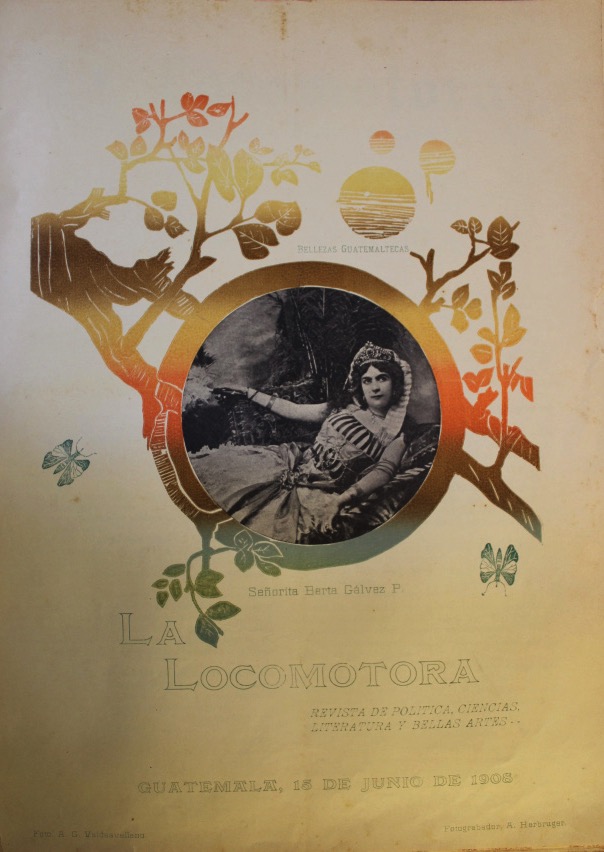

En la revista La Locomotora (1907-1908) se ilustraba con composiciones fotográficas del fotógrafo oficialista Alberto G. Valdeavellano, que consistían en montajes con vistas de la ciudad adornadas con diseños art nouveau. Los contenidos también se acompañaban con retratos de políticos y militares y se dedicaba una sección a “Bellezas guatemaltecas” o a las “Flores centroamericanas”. El texto y las ilustraciones rara vez tenían una relación y las identidades de las jóvenes pocas veces se señalaban. Los estudios fotográficos de Valdeavellano eran de los más populares, por lo que es posible que en su amplio acervo usara material para realizar las composiciones como la que se muestra en la imagen 2.

En la edición de junio de 1908 se ilustró la portada con la señorita Berta Gálvez P., quien posó para su retrato con un disfraz de aristócrata europea, como una expresión performática de las aspiraciones de las élites guatemaltecas de simular una “alta” cultura.

La inclusión de fotos de mujeres se mantuvo constante por varias décadas en la prensa. En El Imparcial, además de dar cobertura a las guadalupanas, se publicaban cotidianamente retratos de guatemaltecas ladinas y ocasionalmente extranjeras. En el número del 9 de diciembre de 1924, se dedicó la portada a Perú con motivo de la conmemoración de la Batalla de Ayacucho.10 En la mitad de la página se publicó una biografía de Francisco Pizarro, considerado el fundador de la ciudad de Lima. La segunda mitad la ocuparon las “Bellezas peruanas”.

El contenido e ilustraciones no tienen ninguna relación con la Batalla de Ayacucho, la cual además no se menciona. No solo eso, se hace una semblanza del principal conquistador del reino del Perú. En cuanto a las imágenes en cuestión, la inserción de “bellezas peruanas” indica que se trataba de una práctica generalizada. Además, resulta llamativo que, al igual que en Guatemala, el ideal de belleza de Perú sean mujeres blancas, en un país con un alto porcentaje de población indígena.

De regreso a Guatemala, profundizaré en el caso del Libro azul (1915) como ejemplo ilustrativo de una economía visual de los retratos, pensados para el observador extranjero. Uso el término de “observador” en masculino porque precisamente se concebía una mirada masculinizada hacia quien se dirigía la producción de estas obras. El Libro azul fue una obra para promover la inversión extranjera en Guatemala, por lo que se hizo una selección cuidadosa de lo que se quería proyectar sobre el país. Su propósito era “ofrecer al capitalista y turista extranjeros, así como al hijo de Guatemala una exposición auténtica del estado del progreso que ha alcanzado este bello y simpático país”.11

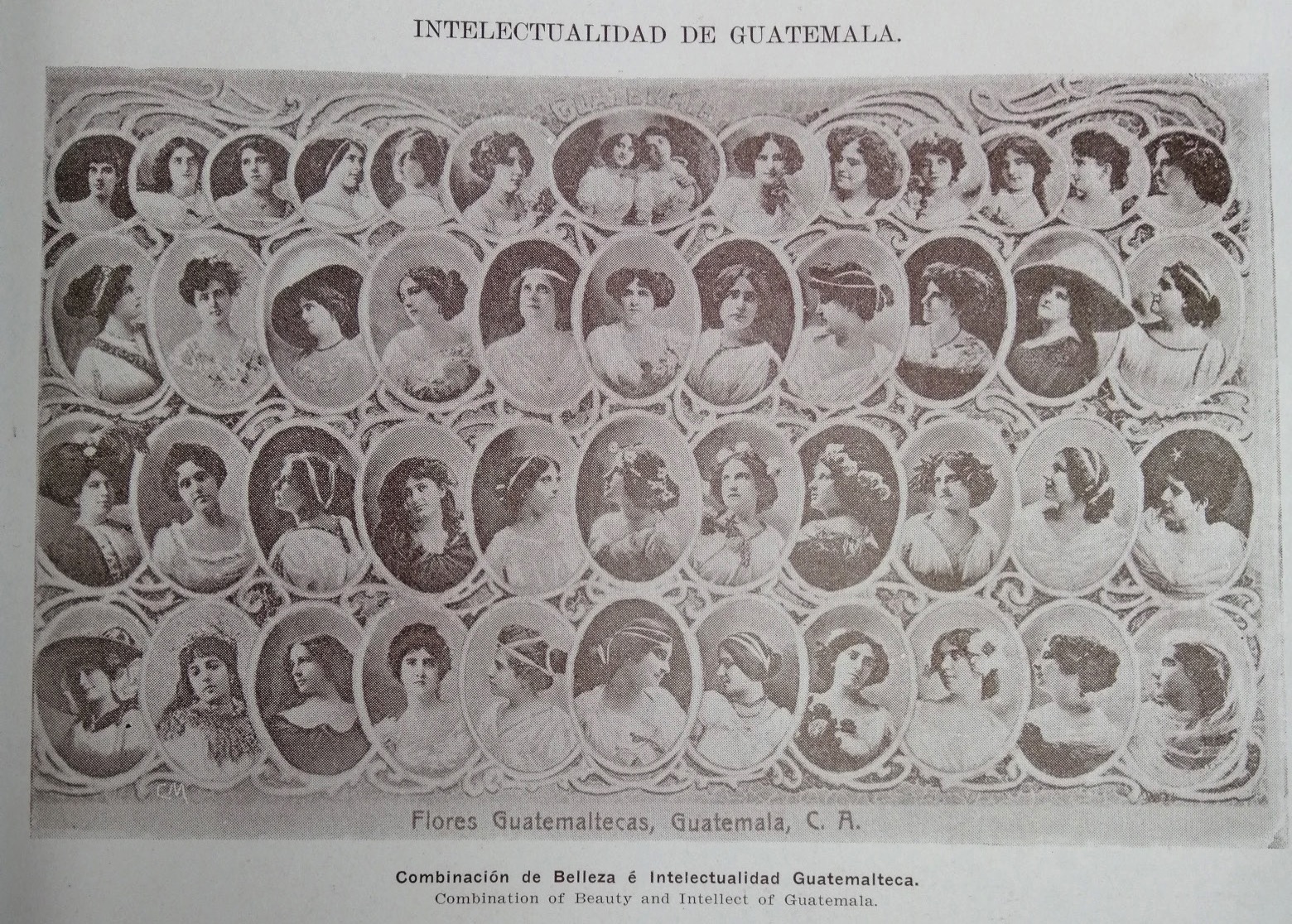

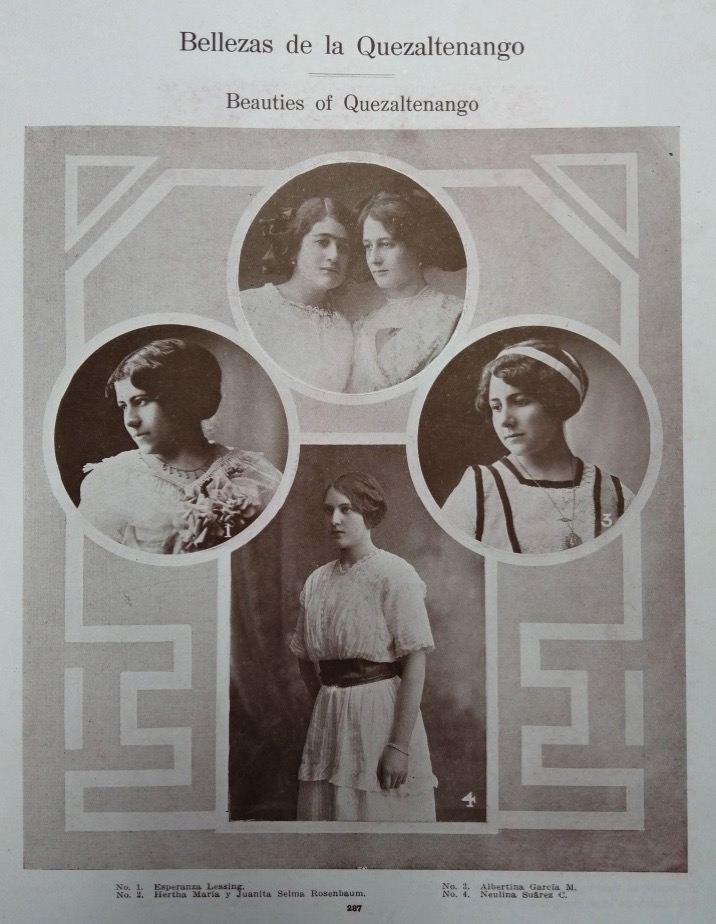

Los retratos de mujeres se incluyeron en el libro con tres propósitos. En primer lugar, presentar a algunas mujeres profesionistas. En segundo lugar, mostrar a las mujeres de la clase gobernante que posaban en retratos junto con su familia. Finalmente, exhibir a las “bellezas de Guatemala”. Este último era una sección del libro en el que se ordenaron retratos de señoritas de las principales ciudades del país para destacar su belleza. Para ello, se usó nuevamente el popular formato de composiciones en donde se distribuía un conjunto de fotograbados en una sola página con un diseño atractivo. Las mujeres indígenas también figuraron en este libro, aunque en otras secciones del libro, mismas a las que me referiré en los siguientes apartados.

En la sección “Intelectualidad de Guatemala” se hace un recorrido por la historia de las letras. Ahí se mencionan los principales escritores y algunas obras de relevancia histórica en cada una de las etapas consideradas importantes hasta ese momento, desde la conquista, el periodo monárquico y el siglo xix. Afirman que, antes de 1871, el horizonte del saber se abrió para las mujeres, pues antes de esa época su vida se regía por un sistema colonial: “es decir, se les consagraba exclusivamente a los quehaceres de la casa, se les mantenía dedicadas a parte de estos oficios, únicamente a la oración, y eran pocas, puede decirse que solo las de las familias principales, las que sabían leer y escribir”.12 Entre algunas de las intelectuales nombradas están la poeta Josefa García Granados, la historiadora y prosista Natalia Gorriz, las hermanas Jesús y Vicenta Laparra de la Cerda, fundadoras de los periódicos La Voz de la Mujer (1885) y El Ideal (1887-1888).13

Para ilustrar a la intelectualidad de Guatemala se hizo un montaje con 46 retratos de plano corto en forma de óvalo de mujeres jóvenes que lleva como título “Combinación de belleza e intelectualidad guatemalteca”.

En realidad, el collage de retratos no está relacionado con el contenido de las páginas, más aún, ninguna mujer está identificada. Las tomas son en plano corto, de perfil y corte ovalado para destacar a las jóvenes con vistosos adornos, como collares, amplios sombreros o tocados de flores y peinados con volumen. La mayoría tiene un rostro afilado, con rasgos finos y tez muy blanca.

A la señorita Helena Valladares de la Vega, originaria de la ciudad de Guatemala, se le describió de esta forma: “Su escultural figura nos transporta a la galante época de los Luises de Francia, cuando Watteau pintaba sus divinas Pastoras, los rubios vizcondes reñían por amores y los abates cortesanos deshojaban madrigales a los pies de las Marquesas”. Con la cita anterior se entiende que el parámetro para medir la belleza femenina que se buscaba en el concurso eran aquellos rasgos que remitieran a una estética afrancesada.14

Otro recurso para mostrar más retratos de señoritas fue dedicar una página a exhibir “bellezas” de la capital, de la Antigua, Quetzaltenango y Cobán. Cada joven retratada es presentada con su nombre y apellido. La mayoría eran hijas de médicos, escritores o empresarios y se hacía énfasis en que eran señoritas. En la composición se buscó perpetuar una semejanza con esculturas de busto que aludieran a un estilo clásico o neoclásico.

A partir de lo expuesto hasta el momento, la belleza femenina guatemalteca que se promovía estaba totalmente blanqueada, no solo en sentido literal por el color de piel de las mujeres, sino en la forma de ser representadas. En los retratos que se difundieron en el Libro azul se explotó al máximo una estética burguesa (véase imagen 6). En este sentido, la representación idealizada de la mujer guatemalteca implicaba la demarcación de lo indígena. A tal punto que no se promovió ni consolidó ningún tipo nacional guatemalteco que tuviera una etnicidad indígena, en todo caso, los esfuerzos se encaminaron a su ocultamiento.

Los retratos de las mengalas

La propuesta metodológica que aquí presento incluye no solo el análisis de lo sobrerrepresentado, sino que también evidencia las ausencias, vacíos y lo subexpuesto. Si bien las mujeres indígenas no entrarían dentro de los estándares de belleza de los discursos visuales, vale la pena cuestionarnos por la poca presencia de otras identidades subalternas como las mengalas en medios impresos.

El traje de mengala se compone de falda larga y amplia hasta el tobillo, atada a la cintura por dos cintas cuyo color variaba según la edad. La blusa solía ser de manga larga abombada hasta el codo o muñeca, adornada con encajes. Debajo de la falda llevaban fustanes o naguas almidonados para dar volumen. Entre otros accesorios estaba el delantal para la parte frontal de la falda; un apretador de manta para el busto; un calzón para piernas, desde la cintura hasta los tobillos; medias de hilo y seda, chales y pañoletas para el frío. Tradicionalmente calzaban botines negros con orejetas, aunque muchas iban descalzas. El cabello se arreglaba con dos trenzas que se entrelazaban con listones de colores. De joyería acostumbraban portar aretes grandes y collares preferentemente de oro o plata (Escobar, 2017).

Esta moda se dice que se remonta al periodo monárquico, pues era como se identificaba a las mestizas. Sin embargo, su uso se extendió hasta alrededor de 1890 y alcanzó mayor popularidad durante el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Con el tiempo, el término se arraigó para identificar a las mujeres que tenían una forma de vestir con influencia española, y para el siglo xx se usaba para referirse a mujeres de origen mestizo que usaban dicha prenda como traje regional. Cuenta la antropóloga Judith Samayoa que las mengalas eran mujeres independientes, que gracias a su producción de dulces lograron cierta estabilidad económica derivada del turismo que llegaba a Amatitlán. Muchas de ellas eran contratadas como cocineras para las casas de recreo a orillas del lago del mismo nombre (Chajón, 2007: 3).

Durante mi investigación en fuentes impresas solo encontré una representación de mengalas. En el libro Lecciones de geografía de Centroamérica se incluyeron algunos grabados con los tipos indios de Guatemala. Las ilustraciones están identificadas según el lugar de donde son originarios. Por ejemplo, “Indios de Santa María de Jesús”, “India de la Antigua”, “Indígena de Mixco”, etc. Es significativa la forma en la que se señala a la mengala de la imagen 7 como “mujer del pueblo”, pues su definición resulta ambigua. El término como tal no se refiere directamente a una adscripción étnica, pero su uso sí asigna una condición de clase. Para empezar, se elimina el término de indígena o india, lo cual indica que las mengalas habían trascendido esa categoría. Con la palabra “pueblo”, se refiere a que seguían perteneciendo a las mayorías populares. En cuanto a la ilustración, en el grabado se aprecia el rostro de la joven, quien viste el traje tradicional de mengala, cabello largo encrespado, recargada en un buró con florero, lo cual remite a los retratos de estudio.

Las mengalas recuerdan a las cholas de Bolivia descritas por Deborah Poole en Vision, Race and Modernity (1997), en su análisis del álbum donado a la Sociedad de Geografía de París el 27 de junio de 1885 por el doctor L. C. Thibon, cónsul de Bolivia en Bruselas. El álbum contiene vistas del país, retratos de la clase alta y políticos y tarjetas de visita con tipos sudamericanos como gauchos y tipos nacionales de Bolivia. Entre estos últimos se incluyeron 32 tarjetas de cholas, casi todas ellas en la misma pose muy similar a la imagen 7.

Las cholas eran como se les conocía a mujeres de origen indígena que adoptaban una forma de vestir española o urbana. Estas también podían ser mestizas o no (Poole, 1997: 126). Al igual que las tapadas peruanas, las cholas de Bolivia tenían una identidad fluida, pues no se podían encasillar en una categoría racial, ni tampoco ejercían un solo oficio, trascendiendo las definiciones de blanco, mestizo e indio. Incluso la ropa y la joyería podían representar riqueza, transgrediendo la clase. Como tal, no estaban atadas a las reglas de la clase burguesa, ni a una cultura tradicional andina. De esta forma, Poole considera que sus cuerpos y su imagen se inscribían de formas singulares en las fantasías europeas de poder y posesión (Poole, 1997: 126).

Se encuentran algunos paralelismos entre las cholas de Bolivia y las mengalas de Guatemala, en tanto mujeres económicamente autónomas y racialmente ambiguas. Las mujeres como las mengalas, comerciantes que ocupaban espacios públicos, contradecían la idea de mujer delicada y responsable de la moral que se promovía en medios impresos. Por otra parte, al no encajar en los estereotipos de las mujeres indígenas, para las élites intelectuales las mengalas representaban una contradicción de su visión polarizada de la sociedad. Es posible que, ante esta ambigüedad identitaria, se haya limitado la circulación de sus representaciones en medios impresos.

Otro caso representativo sobre la circulación de imágenes fotográficas en obras impresas es el del fotógrafo e impresor José Domingo Laso, de Quito, Ecuador. El fotógrafo realizaba retratos de las familias blancas, al igual que postales con escenas costumbristas y tipos populares. En las vistas urbanas, el fotógrafo literalmente borró o “vistió” de mujer a los indígenas que incidentalmente aparecían en sus tomas, con vestidos voluminosos y afrancesados. Para François Xavier Laso, esta práctica de ocultamiento era parte de la construcción de la nación ecuatoriana y de la fotografía higiénica y moderna, ideología que compartía el fotógrafo (Laso, 2015: 114).

Como explica Poole, la fotografía de retrato de las clases trabajadoras, de campesinos y de indígenas evidencia que lejos de dejarse encasillar por los procesos de racialización y las tipologías, los usuarios resistieron y se apropiaron de ella. De la misma forma, las familias indígenas de Quetzaltenango usaron a la fotografía para justificar su rol en el modelo de nación, a la vez que reivindicaban su identidad y se daban el derecho de autorrepresentarse (Grandin, 2004: 143). Sin embargo, en los medios impresos de las élites urbanas de Guatemala se controló el flujo de aquellos retratos que merecían ser expuestos a públicos más amplios en función de proyectar una idea de nación.

Conclusiones

En un país pluriétnico como Guatemala salta a la vista la ausencia de mujeres indígenas en las páginas de la prensa y publicaciones. Si bien es cierto que sí se llegaron a publicar imágenes de “tipos indios”, estos respondían ya fuera al carácter folclorizante o a la intención de mostrarlos como potencial fuerza de trabajo. La selección de retratos, en cambio, pretendía exhibir un ideal de belleza guatemalteca esencialmente ladinizada y visualmente blanqueada, de forma que fuera atractivo al ojo masculino, principalmente occidental. Esta tendencia no se circunscribe únicamente a Guatemala, como se vio en el ejemplo de las “Bellezas peruanas”. Sin embargo, sí marca una distancia importante con el caso de México respecto al sentido que se les dio a las “indias bonitas”. Las “indias bonitas” mexicanas eran aquellas mujeres indígenas jóvenes atractivas al hombre mexicano como génesis del mestizaje. En Guatemala, por otro lado, las “indias bonitas” son las jóvenes ladinas disfrazadas de indígenas, quienes no pretenden asumir una identidad indígena ni homenajearlas como símbolos nacionales, sino enmarcadas únicamente dentro de la celebración mariana.

De tal forma, se puede decir que hubo una tendencia a invisibilizar a las mujeres indígenas como parte de la identidad nacional, por lo menos dentro de las narrativas visuales de la prensa e industria impresa, con el fin de mostrar una Guatemala en vías de ladinizarse. En el mismo sentido responde la ausencia de otras identidades fluidas como las mengalas, quienes rompen con el binomio indio-ladino del modelo liberal y, más aún, muestran el fracaso del proyecto de ladinización.

Bibliografía

Aguayo, Fernando y Julieta Martínez (2012). “Lineamientos para la descripción de fotografías”, en Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coords.). Investigación con imágenes. Usos y retos metodológicos. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,pp. 191-228.

Burke, Peter (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.

Chajón Flores, Aníbal (2007). El traje de mengala, muestra de la cultura mestiza guatemalteca. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Carneiro de Carvalho, Vania y Solange Ferraz de Lima (2005). “Individuo, género y ornamento en los retratos fotográficos, 1870-1920”, en Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coords.). Imágenes e investigación social. Ciudad de México: Instituto Mora.

Carreño, Manuel A. (1853). Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales (Pedro Roque, ed.), versión digital, p. 84. Recuperado de: https://www.academia.edu/7225128/manual_de_carre%C3%91O

Casaús Arzú, Marta E. (1999). “Los proyectos de integración social del indio y el imaginario nacional de las élites intelectuales guatemaltecas, siglos xix y xx”, Revista de Indias, vol. lix, núm. 217, pp. 775-813.

Dubois, Philippe (1986). El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Barcelona: Paidós.

Escobar, José Luis (2017). “Mengalas, el vestido antaño de las mestizas”, Prensa Libre. Periódico líder de Guatemala, sección Revista D, 16 de julio, versión digital. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/revista-d/mengalas-el-vestido-antao-de-las-mestizas/, consultado el 01 de junio de 2022.

Ericastilla Samayoa, Ana Carla (1997). “La imagen de la mujer a través de la criminalidad femenina en la Ciudad de Guatemala (1880-1889)”. Tesis de licenciatura. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos.

Grandin, Greg (2004). “Can the Subaltern be Seen? Photography and the Affects of Nationalism”, Hispanic American Historical Review, 84:1, Duke University Press.

Laso Chenut, François Xavier (2015). “La huella invertida: antropologías del tiempo, la mirada y la memoria. La fotografía de José Domingo Laso. 1870-1927”. Tesis de maestría. Quito: flacso Ecuador.

Muñiz, Elsa (2002). Cuerpo, representación y poder. México en los albores de la reconstrucción nacional, 1920-1934. Ciudad de México: uam.

Navarrete, José Antonio (2017). Fotografiando en América Latina. Ensayos de crítica histórica. Montevideo: Centro de Fotografía de Montevideo.

Onfray, Stéphany (2016). “La imagen de la mujer a través de la fotografía en el Madrid decimonónico: el ejemplo de la colección Castellano de la Biblioteca Nacional de España”, en Abel Lobato Fernández et al. El legado hispánico. Manifestaciones culturales y sus protagonistas, vol. 1. León: Universidad de León.

Ortiz Gaitán, Julieta (2003). Imágenes del deseo. Arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana (1894-1939). Ciudad de México: unam.

Pezzat Sánchez, Paulina (2021). “Los retratos del ‘bello sexo’. Una aproximación interseccional a los retratos de estudio femeninos en Guatemala, 1900-1950”, Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, núm. 43, pp. 29-48.

Picaudé, Valérie (2001). “Clasificar la fotografía, con Perec, Aristóteles, Searle y algunos otros”, en Valérie Picaudé y Philippe Arbäizar (eds.). La confusión de los géneros en fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Poole, Deborah (1997). Vision, Race, and Modernity. A Visual Economy of the Andean Image World. Princeton: Princeton University Press.

— (1999). “Raza y retrato hacia una antropología de la fotografía”, Cuicuilco, vol. 6, núm. 16, mayo-agosto.

— (2004). “An Image of our Indian”: Type Photographs and Racial Sentiments in Oaxaca. 1920-1940”, Hispanic American Historical Review, vol. 84, núm. 1, pp. 37-82.

Reina, Rubén (1959). “Continuidad de la cultura indígena en una comunidad guatemalteca”, en Jorge Luis Arriola (ed.). Cuadernos del Seminario de Integración Social Guatemalteca, núm. 4.

Rodríguez Morales, Zeyda (2012) “La imagen de las mujeres en postales de la primera mitad del siglo xx en México y su relación con la identidad y la afectividad”, en Sara Corona Berkin (coord.). Pura imagen. Métodos de análisis visual. Ciudad de México: conaculta, pp. 225-264.

Schaeffer, Jean-Marie (2004). “La fotografía entre visión e imagen”, en Valérie Picaudé y Philippe Arbaïzar (eds.). La confusión en los géneros en fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Scheer, Monique (2012). “Are Emotions a Kind of Practice (And is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion”, History and Theory, 51. Wesleyan University, mayo, pp. 193-220.

Taracena Arriola, Arturo (2002). “Guatemala: del mestizaje a la ladinización. 1524-1964”. Austin: Texas Scholars Works, Universidad de Texas, pp. 1-24.

— (2005). “La fotografía en Guatemala como documento social: de sus orígenes a la década de 1920”, en Imágenes de Guatemala. 57 fotógrafos de la Fototeca de cirma y la comunidad fotográfica guatemalteca. Antigua Guatemala: cirma.

— (2008). Guadalupanismo en Guatemala. Culto mariano y subalternidad étnica. Mérida: unam/cephics.

Valdez Marín, Juan Carlos (2014). Conservación de fotografía histórica y contemporánea. Fundamentos y procedimientos. Ciudad de México: inah.

Zavala, Adriana (2006). “De santa a india bonita. Género, raza y modernidad en la ciudad de México, 1921”, en María Teresa Fernández Aceves, Carmen Ramos Escandón, Susie Porter (coords.). Orden social e identidad de género. México, siglos xix y xx. Ciudad de México: ciesas/udg.

Fuentes y Archivos

La Locomotora. Revista de Política, Ciencias, Literatura, Bellas Artes (1907). Hemeroteca Nacional de Guatemala.

El Libro azul de Guatemala (1915). Latin American Publicity Bureau Inc. Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

El Imparcial. Diario Independiente (1924). Hemeroteca Nacional de Guatemala.

El Imparcial. Diario Independiente (1926). Hemeroteca Nacional de Guatemala.

Lecciones de geografía de Centro América, por F. L., Librería y Papelería de Antonio Partegas, s/f. Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

Paulina Pezzat Sánchez es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestría y el doctorado en Historia los realizó en ciesas sede Peninsular, donde ha desarrollado estudios de la imagen en Oaxaca y Guatemala con enfoque interseccional. Ha hecho énfasis en revalorizar las imágenes fotográficas como fuentes para la historia y en entablar diálogos historiográficos en América Latina.