Lo prieto : Anti-racisme, dissidence sexogène et autoreprésentation dans l'œuvre de deux artistes visuels mexicains.

- Itza Amanda Varela Huerta

- ― voir biodata

Lo prieto : Anti-racisme, dissidence sexogène et autoreprésentation dans l'œuvre de deux artistes visuels mexicains.

Réception : 22 septembre 2024

Acceptation : 02 mai 2025

Résumé

Je discuterai des concepts de l'antiracisme dans une perspective d'études culturelles,1 la dissidence sexuelle et l'autoreprésentation de populations racialisées telles que les prietas à travers les œuvres/paroles de Mar Coyol (État de Mexico, 1994) et Fabián Cháirez (Chiapas, 1987). Leurs œuvres ont été exposées dans différents lieux de la haute culture mexicaine et dans des espaces indépendants. Je présente une discussion sur le contexte de production, une analyse basée sur les propres mots des artistes et une réflexion sur le racisme, l'antiracisme, l'autoreprésentation et le cuir. La méthodologie est basée sur l'observation ethnographique des expositions de Coyol et Cháirez en juin 2024 à Mexico, sur des entretiens semi-structurés avec les artistes, sur une revue bibliographique et sur l'ethnographie des réseaux socio-numériques.

lo prietoAntiracisme, dissidence sexe-genre et autoreprésentation dans l'œuvre de deux artistes visuels mexicains

S'appuyant sur une perspective d'études culturelles, cet article explore l'antiracisme, la dissidence sexe-genre et l'autoreprésentation des populations racialisées en tant qu'acteurs de la société civile. prietas [à la peau foncée] dans les œuvres et les mots de Mar Coyol (État de Mexico, 1994) et Fabián Cháirez (Chiapas, 1987). Les œuvres de ces deux artistes ont été exposées dans de grandes institutions artistiques et des galeries indépendantes au Mexique. Outre le contexte de leur production, l'analyse utilise les propres mots des artistes pour réfléchir au racisme, à l'antiracisme, à l'autoreprésentation et à la théorie queer. Elle s'appuie sur une observation ethnographique des expositions de Coyol et Cháirez à Mexico en juin 2024, sur des entretiens semi-structurés avec les artistes, sur une revue de la littérature et sur une étude ethnographique des médias sociaux.

Mots clés : antiracisme, dissidence sexe-genre, race, lgbttiq+ art, autoreprésentation.

Bijoux. I.1.f. Mx. Objet ridicule, ringard.

Pop ; 2. L'acte d'un homme homosexuel extrêmement maniéré. pop.

Dictionnaire des américanismes de l'Académie royale de la langue espagnole

Introduction

Dans ce texte, j'analyserai la relation entre la race, l'art, la population et la culture du point de vue des études culturelles dans une perspective intersectionnelle. lgbtq et des subjectivités politiques. Pour cette raison, je commence par expliciter mon travail en le situant dans les débats avec la bibliographie et les travaux intellectuels, artistiques, politiques et académiques des personnes du sud global. Cet article travaille avec la notion de contextualisation radicale (Grossberg, 2016) pour penser le mot et le travail des artistes mentionnés ; dans ce sens, il cherche un travail analytique avec des informations ethnographiques et analyse le contexte de production du discours sur la privation en lisant les images et les entretiens avec les deux artistes en tant que texte.

Les années 1990 xx est consolidée dans les études sur l'ethnicité comme un tournant dans la relation entre l'État et les sujets et peuples altérés en Amérique latine. Bien que le xx Dans différentes régions du continent marquées par des révolutions, des dictatures, des invasions et des mouvements armés, les États latino-américains ont mis en place différentes versions de politiques publiques visant à constituer des nations fondées sur des idées concrètes, en particulier celles qui cherchaient à assimiler les peuples indigènes et afro-descendants dans une perspective d'État-nation moderne et métisse.

Dans les années 1990, le mouvement indigène autonome, les politiques de reconnaissance et les nouvelles formes de constitution identitaire modifiées en marge des politiques étatiques marqueront de nouvelles formes d'organisation tant pour les peuples indigènes que pour l'émergence de "nouvelles identités politiques", comme c'est le cas au Mexique, au Chili et en Bolivie avec l'initiative de l'Union européenne. apparence de la population noire/africaine.

Quelles sont les marques historiques et l'empreinte des mobilisations décrites ci-dessus sur les subjectivités contemporaines ? Peut-être qu'un nouveau cadre épistémique, de la deuxième décennie des années 2000 à l'époque contemporaine, est la meilleure façon de répondre à la question de savoir si l'on a besoin d'un nouveau cadre épistémique. flèche des études et des politiques sur le racisme et la lutte contre le racisme en Amérique latine.

partir de ces nouvelles discussions politiques sur ce qu'est le racisme et sur sa constitution historique dans différents pays d'Amérique latine, je souhaite réfléchir spécifiquement au cas du Mexique à la lumière de deux mouvements importants autour du racisme : d'une part, la conceptualisation du Nord global sur le racisme et l'antiracisme en tant que source d'inspiration pour l'environnement politique et intellectuel urbain au Mexique et, d'autre part, la réception, l'élaboration et la mise en œuvre de cette batterie de connaissances contextualisées aux États-Unis dans les générations contemporaines, comme dans le cas de Mar Coyol et Fabián Cháirez dans le domaine de la création artistique, avec un accent antiraciste marqué dans le discours visuel et le discours politique. Je ne mentionne ces deux espaces que pour pouvoir les énoncer, bien que je ne les voie pas de manière séparée, ce qui m'intéresse c'est de rendre compte de ces deux sphères en relation avec le contexte politique des œuvres présentées.

Je m'intéresse également à la manière dont les politiques de différences raciales et ethniques rencontrent les politiques de reconnaissance et d'affirmation de la communauté. lgbttiq+. C'est-à-dire en termes de ce que nous appellerions l'intersectionnalité ; comment il y a une rencontre entre les différentes formes de diversité qui habitent et mobilisent les discours contemporains.

Au Mexique, le mouvement politique de l'Armée zapatiste de libération nationale (1994-aujourd'hui), les luttes de guérilla des années 1970, le mouvement étudiant de 1968 - dans lequel est inclus le Front mexicain de libération homosexuelle - ainsi que les mobilisations contemporaines telles que le mouvement noir-afromexicain, les caravanes de migrants, entre autres mobilisations politiques, font partie des fondements qui permettent de discuter du racisme dans des perspectives plus libérales (telles que la lutte pour les droits des populations indigènes, noires et afro-mexicaines), les caravanes de migrants, parmi d'autres mobilisations politiques, font partie des fondements qui permettent de discuter du racisme dans des perspectives plus libérales (comme la lutte pour les droits des populations indigènes, noires-afro-mexicaines et afro-mexicaines, et la lutte pour les droits de l'homme). lgbttiq+) à des positions qui remettent en question la façon dont ces perspectives ont été cooptées par les politiques multiculturelles néolibérales :

L'autre terme à considérer ici est celui d'entités ou d'identités en conserve de la mondialisation. Pour Segato (2007), la mondialisation a entraîné une circulation de plus en plus forte de certaines images identitaires dans les médias, dans la littérature, dans le monde universitaire, dans la coopération technique internationale, dans les discours étatiques et supra-étatiques. Ainsi, certaines de ces images commencent à se positionner. Cette circulation se fait principalement d'un côté à l'autre. Des mouvements et des mobilisations commencent alors à se prononcer au nom de ces idées identitaires, qui répondent à des logiques très particulières, à des expériences historiques et à des formations nationales de l'altérité. Ce que dit Segato, c'est que les identités historiques - celles qui font sens et celles qui s'enracinent dans des formations nationales d'altérité - entrent en tension, en traduction ou en relation avec ces identités de la globalisation, tantôt pour les valoriser, tantôt pour les miner (Restrepo, 2015 : 86-87).

C'est à ce carrefour historique et épistémique que je place cette réflexion sur l'autoreprésentation, l'art et la culture. lgbttiq+ et la construction du dévalorisé au Mexique. Je le place là car c'est ainsi que l'on peut voir ce que sont les réappropriations d'une notion impériale de la race et d'une forme d'identité culturelle, et que l'on peut voir ce que sont les réappropriations de l'identité culturelle. tordu des politiques néolibérales de l'altérité et de la dissidence sexuée.

Description audio de l'image : Sur un fond de ciel bleu, avec des nuages blancs et roses, des montagnes basses et au milieu d'un champ de maïs, quatre personnes debout, deux autres agenouillées avec des fleurs rouges dans les mains et des pagnes roses, leurs bras entiers pointant vers les côtés extérieurs de l'image. Les personnes debout se trouvent au centre de l'image, à côté d'une femme trans habillée avec les vêtements typiques de l'isthme de Tehuantepec : jupe longue et froufroutante, huipil rouge avec une chaîne colorée, collier de fleurs rouges, coiffe rose sur la tête ; elle tient une bougie blanche allumée dans chacune de ses mains, derrière elle, dans son dos, se trouve une auréole de fous de Bassan. Elle porte sur sa jupe un texte qui dit "Prietx sagrada". Deux deprietx et femmes tiennent une couverture avec deux bâtons, la légende sur la couverture rose dit que le Mexique est raciste et quatre autres mots : colonialiste, meurtrier, classiste et cissexiste. Les personnes sont vêtues de jupes courtes et de T-shirts sans manches, celle de droite en jaune, celle de gauche en orange. Les deux autres personnes debout portent des shorts, comme ceux des boxeurs : sur les ressorts du short, on peut lire : "negrx hermosx" et sur celui de l'autre personne : "marronx bellx". Il y a deux rubans roses avec des lettres au bas du tableau qui disent "jusqu'à ce que les oppressions ne soient plus possibles" et le second, "l'État n'est pas chacun d'entre nous".

Je qualifierais ces formes d'énonciation graphique et verbale du "prieto" d'exercices spécifiques de contre-miségénation :2 Comme le souligne le collectif Marrones escriben en Argentine : "En bref, être Marron, c'est être une communauté de personnes qui se rencontrent dans les quartiers urbains et ruraux et qui se reconnaissent comme faisant partie d'une histoire coloniale qui se poursuit" (Identidad Marrón, 2021 : 25).

Une notion impériale de la race

Au cours des 15 dernières années - depuis 2010 - trois concepts fondamentaux pour le développement de ce travail ont été largement débattus en Amérique latine : la race, le racisme et l'antiracisme. Dans cette section, je m'attacherai à les présenter succinctement afin de constituer un langage commun tout au long du texte et de contextualiser les lecteurs dans ces débats, à la fois académiques et politiques.

Pour les études culturelles et la critique postcoloniale, la notion de race est utile en tant que concept analytique. En reprenant les études de penseurs clés comme Aníbal Quijano, Stuart Hall, Rita Laura Segato, María Lugones, Max Hering, entre autres, nous comprenons la race comme un concept analytique qui nous permet de penser la modernité, le capitalisme et le patriarcat comme des constitutions socio-historiques de classification sociale qui ont des effets concrets sur la vie des gens ; en ce sens, nous reprenons la perspective d'Aníbal Quijano :

Aníbal Quijano (Yanama, 1930-Lima, 2018) est à l'origine de la discussion sur la race dans la théorie critique latino-américaine, un exercice intellectuel qui a eu un impact sur la pensée postcoloniale et décoloniale sur le continent. À partir de l'élaboration de sa thèse sur la colonialité du pouvoir, Quijano soutient que la race est une forme de domination qui a été inaugurée avec la "découverte" et la conquête subséquente de l'Amérique latine. La race servira donc de moyen de domination pour créer et maintenir la colonialité et le capitalisme. Avec cette prémisse, Quijano considère la couleur de la peau comme l'un des différents éléments qui donnent un sens à la différenciation et à la classification sociales, mais il est important que, dans les débats contemporains, nous puissions observer et analyser quels sont les autres éléments qui constituent la race en tant que mécanisme de domination et la racialisation en tant que pratique politique et ne pas seulement centrer la discussion sur la pigmentocratie, mais observer le phénomène historique et social qui constitue et réactualise la race en tant que notion analytique et ordonnatrice de l'économie, de la politique et de la société (Varela Huerta, 2023 : 245-246).

Dans une perspective basée sur la pensée caribéenne anglophone, nous pouvons nous pencher sur la notion de contrat racial :

Le contrat racial est l'ensemble des accords ou méta-accords, formels ou informels [...] entre les membres d'un sous-ensemble d'êtres humains, désignés ci-après par des critères (phénotypiques/généalogiques/culturels) "raciaux" (changeants) [...] [...] comme "blancs" et coextensifs (compte tenu de la différenciation sexuelle) à la classe des personnes à part entière, pour catégoriser le sous-ensemble restant d'êtres humains comme "non-blancs" et de statut moral différent.Si l'on considère les personnes de race blanche comme "blanches" et comme coextensibles (en tenant compte de la différenciation des sexes) à la classe des personnes à part entière, on peut classer le sous-ensemble restant d'humains comme "non blancs" et d'un statut moral différent et inférieur, les sous-personnes, de sorte qu'ils ont une position civile subordonnée [....]....] l'objectif général du contrat est toujours le privilège différentiel des Blancs en tant que groupe par rapport aux non-Blancs en tant que groupe, l'exploitation de leurs corps, de leurs terres et de leurs ressources, et la négation de l'égalité des chances socio-économiques pour eux. Tous les Blancs sont bénéficiaires du contrat, même si certains n'en sont pas signataires (Mills, 1997 : 28).

Dans d'autres sens, l'idée de formation raciale (Ommi et Winant, 1994) et de capitalisme racial (Cedric Robinson, 2018) est productive pour réfléchir avec ces auteurs aux différentes manières dont la race, la racialisation et le racisme ont été discutés dans les sciences sociales ; Cependant, la proposition théorique accompagne la proposition politique et esthétique des produits artistiques présentés ici, avec une position claire de discussion avec le sud global, avec les façons dont nous voulons discuter, à partir de nos réalités spécifiques, de ce que nous comprenons par race/racialisation/racisme et, bien sûr, antiracisme.

Deuxièmement, la notion de racialisation est liée aux pratiques et aux effets que la notion de race a sur les sujets sociaux. En tant que marqueurs spécifiques liés à l'organisation sociale de la vie, de l'économie et même des affects. Les processus de racialisation s'inscrivent dans des temporalités larges et diverses, qui répondent aux formes d'altération de l'État, à la production médiatique, aux discussions sociales à différents niveaux, ainsi qu'à la production symbolique présente dans la sphère publique. En ce sens, Alejandro Campos avance les arguments suivants :

Processus social par lequel des corps, des groupes sociaux, des cultures et des ethnies sont produits comme appartenant à différentes catégories fixes de sujets, chargés d'une nature ontologique qui les conditionne et les stabilise (voir Banton, 1996). En termes plus clairs, la racialisation est définie comme la production sociale de groupes humains en termes raciaux. Dans cette acception particulière, les races sont une construction sociale historique, ontologiquement vide, le résultat de processus complexes d'identification, de distinction et de différenciation des êtres humains selon des critères phénotypiques, culturels, linguistiques, régionaux, ancestraux, etc. (Campos, 2012 : 21).

Audiodescription : Sur un fond violet, avec de l'herbe verte et la silhouette d'un joueur de football en train de courir, est assis un jeune homme noir et afromexicain, les jambes grandes ouvertes, avec des cheveux noirs bouclés. Ses yeux sont fermés, comme dans un rêve, et son visage est tourné vers la droite de l'image. Il est vêtu d'un uniforme de football : maillot jaune et vert de l'équipe nationale brésilienne, sur sa poitrine deux colibris jaunes et blancs mordent le maillot au niveau des mamelons ; short bleu clair, chaussettes blanches qui montent jusqu'aux genoux, chaussures de football bleu spécial. Au premier plan, un ballon perforé par une lance ; le ballon est dégonflé.

Sur la base de la classification sociale et de la domination liées aux différentes formes de racisme, certains sujets sociaux ont accompli des actes et des exercices spécifiques de lutte contre le racisme, à la fois dans la sphère politique institutionnelle, dans la sphère politique communautaire et dans des domaines aussi divers que les salles de classe, les rues des villes, les galeries d'art, les salles de danse et de concert, le monde universitaire, les espaces politiques des États nationaux et supranationaux, ainsi que les grandes industries mondiales de consommation, telles que les entreprises privées.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, les discussions, les débats et la production intellectuelle sur la race et le racisme ne sont pas nouveaux, mais ils semblent plus présents dans les discussions publiques sur le sujet. Malgré l'importance de la question raciale dans les discussions académiques, politiques et intellectuelles de la région, ce n'est que depuis les années 2010 que la question de la race et du racisme est devenue plus importante dans le débat public sur le sujet.3 Lorsque différents secteurs se sont intéressés à la question, la société civile, le monde universitaire et les entreprises ont vu dans les politiques néolibérales de reconnaissance une nouvelle niche économique.

Mais, en général, comment comprendre l'antiracisme ? Dans le monde anglophone, on trouve une première définition des "grammaires alternatives de l'antiracisme",4 est considéré comme un concept utile pour "saisir les actions et les discours dans lesquels l'inégalité raciale et le racisme n'étaient pas explicites ou centraux, même s'ils n'étaient pas totalement absents, et qui avaient pourtant ce que nous considérons comme des effets antiracistes en termes de remise en question de la distribution racialisée du pouvoir et de la valeur matérielle et symbolique" (Moreno et Wade, 27, p. 2022).

L'antiracisme n'a pas toujours été nommé comme tel, il est donc important de mentionner une distinction fondamentale dans le travail effectué dans ce domaine. Tout d'abord, pour les personnes qui, dans les années 60, ont xx ont lutté globalement contre les structures de domination fondées sur une notion biologiste répandue de la race, mais aussi sur les autres dénominations : par classe sociale et par orientation sexuelle et identités de genre. Il est important de faire cette distinction pour comprendre que lorsque nous parlons de luttes antiracistes ou d'antiracisme en général, nous ne parlons pas seulement de la lutte des Afro-Américains aux États-Unis pendant la période d'organisation des droits civiques, mais aussi d'autres formes de suprématie qui, pour les mouvements sociaux, ont toujours été liées à l'idée de domination.

Dans la vague de politiques antiracistes des 20 dernières années, nous observons que, tout comme dans le domaine des luttes pour la reconnaissance et l'expansion des notions étatiques de citoyenneté métisse blanche par les organisations noires et indigènes à travers le continent, celles-ci ont été cooptées par les politiques néolibérales, aboutissant à ce que Charles Hale (2005) qualifie de multiculturalisme néolibéral. Dans le même ordre d'idées, les organisations antiracistes qui ont proliféré en Amérique latine, ainsi que les discussions relatives à ce phénomène social, ont également revêtu un caractère néolibéral.

En 1994, par exemple, au Mexique, l'Armée zapatiste de libération nationale, ainsi que d'autres organisations indigènes autonomistes, telles que l'Armée de libération nationale, se sont mobilisées en faveur de la paix et de la sécurité. crac-pc5 dans le sud du Mexique, avait déjà une position que l'on pourrait qualifier d'antiraciste et stratégique, générant une organisation communautaire et autonome en dehors de l'État et une recherche de personnes et de groupes sociaux alliés dans les luttes pour la démocratisation et l'accès de tous les citoyens aux droits fondamentaux tels que la santé, la sécurité, le logement, l'éducation, la paix, la culture et le territoire, bien que cette liste ne soit pas exhaustive.

À partir des réflexions ci-dessus, je propose de considérer la notion impériale de race comme une forme non critique et distanciée de mouvements sociaux, une perspective qui examine la constitution d'un corps académique nord-américain excluant des analyses politiques, théoriques et académiques les expériences historiques et la production intellectuelle que le sud global, spécifiquement en Amérique latine et dans les Caraïbes hispaniques, a réalisées sur la notion générale de race. En d'autres termes, en suivant l'idée de la position américaine en tant qu'expansion impériale, nous pouvons voir comment, même dans les discours "critiques", l'expérience historique et la production intellectuelle de l'histoire radicale dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes sont oblitérées.

Suite à la mobilisation pour l'assassinat de George Floyd en mai 2020 aux Etats-Unis, le mouvement a été créé Les Vies Noires Comptent et avec elle une discussion qui a dépassé les frontières médiatiques de ce pays. Au moins au Mexique, c'était le point de référence dans le discours médiatique pour rendre compte du racisme à la mexicaine, étant donné que le mouvement noir-afro-mexicain travaillait depuis des années sur le plan politique pour la reconnaissance de cette population.

Cependant, l'un des principaux arguments de ce que j'appellerais l'antiracisme néolibéral est qu'il prend comme point de départ les expériences et les contextualisations de la race dans l'expérience historique des États-Unis, en laissant de côté l'expérience historique des groupes racialisés en tant que non-Blancs sur le territoire national. Après l'assassinat de Floyd, l'histoire de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis s'est poursuivie. ÉTATS-UNIS a fait l'objet de nombreuses séries télévisées et de films, podcastparmi d'autres produits médiatiques.

L'expérience des personnes et des populations afro-américaines est marquée par la manière dont elles ont été historiquement incluses en tant que citoyens de seconde zone dans la nation américaine. Sur la base de ces discours liés avant tout à la couleur de la peau, des études ont proliféré dans la région latino-américaine qui, sur la base de la couleur de la peau,6 Les caractéristiques corporelles, parmi d'autres marques, ont été lues comme une forme de racisme.

D'autre part, il existe des lectures liées à des expériences dans le monde anglo-saxon,7 qui ont une matrice de division entre indigènes et noirs comme marqueurs de culture/race et donc de lecture du racisme.

En ce sens, l'expérience diversifiée de pays tels que le Mexique, où, outre les indigènes, les noirs et les métis, on trouve les "prieto", c'est-à-dire les populations qui, d'une part, effectuent des exercices de contre-mestizaje et, d'autre part, ne sont pas reconnues dans l'idéalisation du métis, est effacée.

J'appelle cette décontextualisation des processus historiques spécifiques des territoires d'Amérique latine et des Caraïbes par rapport aux habitants indigènes, noirs, afro-descendants et indigènes-descendants et leurs liens avec la technologie d'État visant à créer un sujet métis, un discours métis dans les territoires que nous appelons aujourd'hui l'Amérique latine et les Caraïbes, l'idée impériale de la race. Cette notion impériale de la race domine les discours publics de l'histoire des États-Unis, un récit public dans lequel le racial est lié à la couleur, au phénotype, mais aussi à l'obsession de ne pas contaminer le sang du peuple. blanc ni avec une goutte de sang provenant d'autres groupes ethniques ou culturels.

De la dissidence sexo-générique, de la classe à la lavage de l'arc-en-ciel8 LGBTTIQ+ : le queer comme réinvention

Actuellement, nous observons que de nombreuses luttes antiracistes ont laissé de côté une lecture liée à l'orientation de genre et à la classe sociale, c'est-à-dire qu'il existe une lecture de l'antiracisme comme une lutte pour la représentation des sujets racialisés en tant que non-blancs dans les espaces de pouvoir, de communication, de gestion des médias, parmi d'autres logiques.

Il en a été de même pour le mouvement lgbttiq+ au Mexique, étant donné que les revendications du Frente de Liberación Homosexual de México, liées aux discussions sur le changement social révolutionnaire dans le pays au cours des années soixante et soixante-dix du siècle dernier, ont toujours été accompagnées d'une lecture de l'article. matérialiste, au sens marxiste du terme.9 Le tournant de la mobilisation lgbttiq+ Ces dernières décennies ont été marquées par la politique de consommation et l'hyper-visibilisation de certains groupes homonormatifs au sein de la diversité. L'idée de dissidence sexuelle est couplée à la notion de "prietezation", pour donner cette tournure aux politiques antiracistes, comme le souligne Jorge Sánchez Cruz :

Les États-nations sont construits par l'exploitation, la dépossession et la négation des personnes non normatives, et Muñoz et Ferguson nous le font savoir. Tous deux assurent une sorte de décolonisation du champ des études queer et de la théorie queer, les obligeant à mettre l'accent sur les survivances de la colonialité et de l'esclavage, leurs techniques de travail forcé, leurs excavations territoriales, leurs épuisements du corps racialisé et la création de structures qui génèrent une mort lente (Sánchez Cruz, 2025,257).

Si nous pensons à ces tours et détours du cuir et du racialisé, quel est le sens du prieto de nos jours ? C'est ainsi qu'il apparaît dans la définition de la Dictionnaire de l'espagnol mexicain:

Prieto1 adj. et s. Avoir la peau foncée, comme la plupart des Mexicains : "Avoir une bonne terre, un mari qui travaille dur et une enfantpayate. prieto et souriant, les yeux grands ouverts comme s'ils étaient effrayés ", " Que maintenant je m'en vais/ et que je prends ma voiture ", " Que maintenant je m'en vais/ et que je prends ma voiture ". prietita".

2 adj. Qui est de couleur très foncée ou noire : un cheval-cerf, la poule noire, haricots pinto, sapote prieto.

Et dans le Académie royale de la langue espagnole:

Prieto, ta

De de la durée de vie du produit.

1. adj. Serré ou ajusté.

Sin. : l serré, serré, serré, serré, étroit.

2. adj. Dur ou dense.

syn. : l dur, comprimé, dense.

3. adj. avare, maigre, cupide.

4. adj. Se dit d'une couleur : Très sombre et presque indiscernable du noir.

5. adj. coloré prieto.

6. adj. Cuba. Se dit d'une personne : De race noire. U. t. c. s.

7. adj. Mexique. Se dit d'une personne : De peau brune.

Sin : l moreno.

De même, Tito Mitjans rappelle que c'est Sylvia Wynter qui a utilisé le terme prieto pour parler de l'Amérique latine et des Caraïbes :

Sylvia Wynter (2003) présente une généalogie du terme prieto qui nous fournit une base décoloniale et antiraciste du terme à un moment où le mot gagne de l'importance politique au Mexique. La philosophe a retrouvé ce terme dans un rapport datant du début du siècle xvii L'auteur, le capucin espagnol Antonio de Teruel, y explique que les indigènes du Congo considéraient les couleurs de peau plus foncées comme l'expression d'une grande beauté. Les personnes nées avec des teintes plus claires devenaient plus foncées en grandissant, leur mère utilisant une pommade ou les exposant au soleil pour obtenir cet effet. Le prêtre expliquait qu'en raison de cette valeur chromatique de la peau, si importante pour les Congolais, les Européens leur paraissaient laids et exigeaient également que les Espagnols les appellent prietos, et non negros, car pour eux, seuls les esclaves étaient appelés negros et, par conséquent, negro et esclave signifiaient la même chose (Wynter, 2003 : 301-302) (Mitjans, 2023 : 188).

Lo prieto a des lectures différentes et contextuelles selon les pays, comme nous pouvons le lire dans les mots de Wynter ; j'évoque Wynter, lu par Mitjans, comme un exercice de traduction culturelle non seulement de l'anglais à l'espagnol, mais aussi en termes de circulations culturelles et de lectures contextualisées en Amérique latine et dans les Caraïbes d'auteurs publiés dans le Nord global, mais qui considèrent le Sud comme un épistémé. Dans les Caraïbes, la distinction historique de lo prieto est différente de la lecture qui en est faite au Mexique. Alors que dans les pays où, statistiquement, la population noire ou afro-descendante est plus importante que la population indigène, les notions de couleur et, par conséquent, les formes de dénomination sont larges, dans des pays comme le Mexique, le mot prieto est associé à la classe sociale et également à l'ethnicité, de manière marquée dans la couleur de la peau de la personne dont on parle ou du groupe de population qui n'est pas indigène, pas noir et pas blanc ; On pourrait donc penser que dans les identifications métisses, la classe sociale est toujours associée à la possibilité de "blanchir", comme le souligne Fabrizio Mejía Madrid :

Le "prieto" est le métis à la pigmentation duquel on attribue à la fois l'indolence, l'ignorance, le ressentiment atavique et le sentimentalisme. C'est la poursuite par d'autres moyens d'une guerre contre les pauvres : le " lépero " de la Colonie (pas de son quartier, mais de la période vice-royale) cède la place au " pelado " de la République indépendante (Mejía, 2018 : 22).

Lo prieto est donc une synchronisation entre la couleur de la peau, les identités diffuses et la classe sociale dans un environnement raciste qui lit la racialisation associée à différents usages du langage, de l'espace, entre autres formes de reconnaissance et de stigmatisation de l'autre, comme le souligne Mar Coyol dans un entretien.

Du regard ethnique à la construction politique : exercices politiques d'autoreprésentation

Mar Coyol (1994) est originaire de Teoloyucan, dans l'État de Mexico. Il a décidé d'étudier l'art et souligne que "dans ces espaces d'apprentissage et d'enseignement du monde de l'art, il y a beaucoup de violence, beaucoup de racisme et le classisme qui existe dans le monde de l'art. Une grande partie de mon travail est liée à cette remise en question directe des arts et cela se reflète dans mon travail et mes projets" (Coyol, "Por un futuro antirracista", 2024, 57m11s).10 Coyol a également expliqué que pendant cette période, l'une des questions sur lesquelles il a travaillé est la manière de penser le noir, car il s'identifie lui-même comme une personne noire, un dissident sexué qui recherche des espaces de création comportant des éléments politiques. C'est aussi une manifestation de la manière dont "l'exotisation des corps noirs est dénoncée", mais aussi une manière dont son art dialogue avec la rue.

De ces expériences dans lesquelles " entre 2016-2017 nous avons fait une série de portraits, beaucoup d'entre nous se sont sentis seuls et au moment où nous nous sommes réunis le feu interne s'est allumé pour réaliser des projets artistiques et culturels et prendre des espaces dans les musées dans l'espace public " (Coyol, " Pour un avenir antiraciste ", 2024, 1h27m28s) ; l'artiste a également commencé à faire différentes réflexions dans le sens de l'importance du commun à partir de son nouveau projet Moyokani, dans lequel il suggère :

...Je m'intéresse à l'interconnexion des systèmes d'oppression de race, de classe, de sexe, de genre, d'ethnicité et de sexualité, et je m'intéresse beaucoup à l'énonciation, aux slogans, au quartier, à la ruralité, à la vie quotidienne, au paysage et à la formation des agences politiques des personnages que j'imagine. Pour leur donner la possibilité d'exister face à ces problématiques, cette résistance et cette survie qui ont toujours existé dans l'histoire (Coyol, "Por un futuro antirracista", 2024, 1h7m23s).

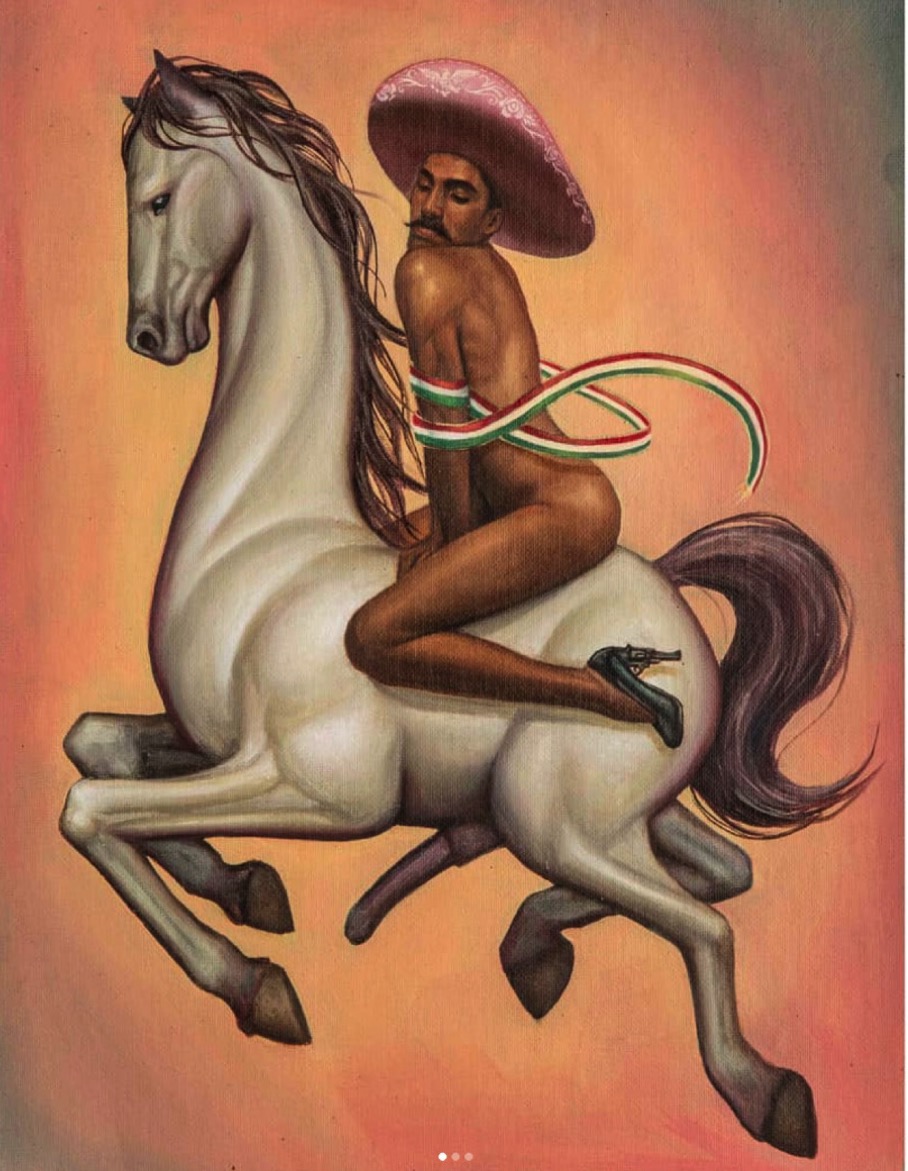

D'autre part, il y a l'œuvre de Fabián Cháirez (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1987), une personne qui s'identifie comme homosexuelle, jota et sans équivoque prieta, à la limite du cuir.11 L'œuvre de Cháirez ainsi que sa présence dans le monde de l'art public mexicain se sont affirmées entre 2019 et 2020, à la suite d'une série de discussions sur son travail. La révolution (2014), qui montre un Emiliano Zapata nu sur son cheval, portant des talons hauts et visiblement féminisé.

Audiodescription : Sur un fond orange clair, un cheval blanc avec un très long cou est tenu en l'air. Il a un pénis en érection et semble sauter, sa queue est baissée ainsi que sa tête. Au-dessus de lui, un homme nu et chauve porte des talons avec un pistolet au bout des chaussures et un grand chapeau rose et rond. Il est enveloppé d'un ruban aux couleurs vert, blanc et rouge. Le jeune homme est moustachu et prend une pose sensuelle, face au spectateur.

Cette peinture a donné lieu à de nombreuses discussions sur le thème de l'utilisation de l'eau et de l'énergie. impropre de la pièce par rapport au personnage historique, qui a toujours eu une présentation masculine hégémonique et qui, en outre, est lié à l'idée de la nation comme espace de création de héros et de masculinité ; par conséquent, le fait qu'une personne homosexuelle joue ce rôle était impardonnable.12

En ce sens, nous pouvons voir qu'il y a des opérations raciales et de genre dans l'idée de la construction du noir, comme je l'ai souligné dans les paragraphes précédents, le racial a toujours été une construction d'État et maintenant il revient entre les mains de ces artistes qui revendiquent le noir, comme le souligne Fabián Cháirez :

J'associe le noir au populaire, à ce qui est proche de moi. Le visible et le commun, avec la proximité de certaines activités... Je vais vous parler avec mon travail : jouer au football, manger un épi de maïs. Ce qui n'a pas le privilège du blanc. Tout ce que certains appellent populaire dans la mexicanité, pas seulement la couleur de la peau, a aussi à voir avec des questions socio-économiques et culturelles (Cháirez, communication personnelle, 5 juillet 2024).

D'autre part, pour Mar Coyol, lo prieto a une histoire concrète qui ne commence pas avec l'activisme des années 1960,

[...] mais avec la manière dont l'histoire s'étend et brise la linéarité. Il est très important pour moi de dire que les Noirs, les Noirs et les indigènes ont un pouvoir d'action, que nous ne sommes pas seuls, que nous formons une communauté. Il est important pour moi de travailler sur la manière dont les Noirs, les Noirs et les indigènes démantèlent le racisme à travers la poésie, l'art, la recherche universitaire (Coyol, "Por un futuro antirracista", 2024, 59m53s).

En outre, il semble important de noter que les œuvres des deux artistes représentent des personnes de la communauté. lgbtiiq+ qui ont été historiquement sous-représentés dans l'art, l'art de la rue et la publicité et qui, comme le souligne Mar Coyol, sont des personnes noires, indigènes, noires et afro-mexicaines qui se trouvent toujours dans des espaces sociaux tels que les transports publics, les cuisines bon marché, les marchés et d'autres espaces dans lesquels l'idée de race, de classe et d'identité de genre peut être considérée comme étant en jeu, dans ce que le photographe noir-afro-mexicain Hugo Arellanes a appelé une représentation digne13 (H. Arellanes, communication personnelle, janvier 2025), en relation avec la manière dont de nombreuses personnes racialisées comme non blanches ont été représentées par le biais de l'objectivation. Pour poursuivre cette idée, Coyol affirme, en définissant la notion d'autoreprésentation : "Nous-mêmes, à travers les outils de l'art, pouvons rendre compte de nos expériences de vie, être nos propres sujets d'étude" (Coyol, "Por un futuro antirracista", 2024, 1h7m23s).

Mar Coyol a également souligné dans l'interview que "dans le domaine de l'art et de l'activisme antiraciste, il a été organisé à Octubre Prieto, en 2021, et a commencé en Argentine. Ici, avec Prietologías vih et la racialisation, comme une démarche artistique qui place les corps et les histoires serrées au centre" (Coyol, "For an anti-racist future", 2024, 1h35m27s).

Image, mémoire et qualité

L'image picturale a fait l'objet de diverses approches méthodologiques et analytiques. Dans cet article, je me concentre sur la relation entre la matérialité, le discours et l'autoreprésentation, plutôt que sur une analyse technique. En ce sens, l'idée d'une vaste expérience esthétique14 est la proposition analytique qui guide ce document, comprenant l'expérience esthétique comme ce qui a déjà été travaillé en relation avec le cuir :

Nous pouvons considérer l'expérience esthétique, compte tenu de l'interaction entre l'objet esthétique et la perception esthétique, comme une expérience non seulement spéculaire, mais aussi spectaculaire. Spéculaire en référence à la relation entre le spectateur et l'œuvre, dans un processus de projection des attentes qu'il apporte avec lui et qui sont également reflétées et partagées avec ses communautés d'appropriation. Et cette relation spéculaire peut être spectaculaire, car la reconnaissance peut se transformer en représentations recréées par les spectateurs. L'expérience esthétique va donc au-delà des significations contenues dans le récit, elle est perçue de manière sensible et transformée en manifestation. Les appropriations que le moi fait en rencontrant des récits, qui génèrent la production de sens, ne sont pas seulement un exercice technique de traduction de mots, d'images et de sons, mais sont aussi des processus dans lesquels l'expérience de la reconnaissance a lieu. La production de sens dans l'œuvre est présente dans la poièsis, dans le mouvement énoncé par l'auteur, mais elle ne s'achève que dans l'aisthesis, dans l'expérience du spectateur, qui dépasse le décodage de ce qui est matérialisé dans l'objet esthétique pour entrer dans la perception sensible, qui implique le spectateur dans sa place sociale. Il s'agit d'une sensibilité partagée avec des communautés d'appropriation et de reconnaissance. Comme nous l'enseigne Eliseo Verón (2004), l'élaboration du sens implique deux grammaires, celle de la production et celle de la reconnaissance, qui se déroule dans la confrontation entre ce qui est produit et ce qui est reconnu (Mendes de Barros et Wlian, 2023 : 55).

À partir de l'idée précédente de l'expérience esthétique comme partie intégrante d'un processus de construction de sens communautaire, il me semble pertinent d'analyser les œuvres des deux auteurs mentionnés ici ; je suis intéressée à réfléchir à la manière dont les processus d'autoreprésentation sont produits, non seulement en termes de perception des images, par exemple dans un musée, où l'on peut voir des personnes de la dissidence sexogénique racialisées comme non blanches, et s'il sera possible d'effectuer des processus de décodage dans lesquels la diversité implique plus que l'idée d'ethnicité raciale et culturelle.

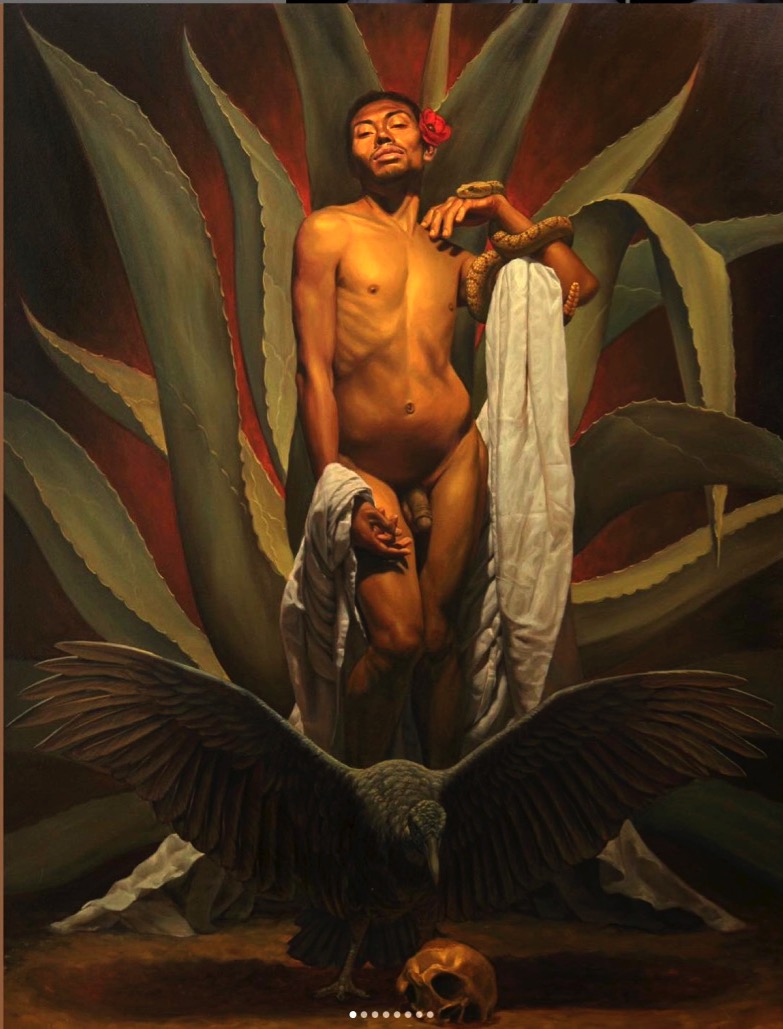

Sur un fond de terre cuite, un agave de près de deux mètres de haut se déploie, avec douze feuilles charnues et vertes, aux bords délimités à l'extérieur, sur lesquelles poussent d'autres feuilles. Au centre, un jeune homme brun et nu nous regarde, le menton levé dans un geste de séduction. Sur son oreille droite, une grande fleur rouge orne son visage peu poilu, avec une petite barbe. C'est un jeune homme d'environ 25 ans, mince, brun. Au centre de l'image, on voit son pénis et ses genoux joints. Au poignet droit, il a un serpent ocre enchevêtré tout le long de son bras ; sur le muscle deltoïde de ce même bras droit, il a un drap blanc enroulé qui tombe derrière lui et on le voit enroulé à nouveau sur son poignet gauche. Au niveau de ses jambes, un corbeau noir aux ailes ouvertes s'apprête à picorer un crâne humain.

L'idée même d'autoreprésentation15 Je pense qu'il est important d'y réfléchir ici, parce qu'elle peut produire plus que des images qui alimentent les politiques néolibérales d'une vision qui prétend décolonisée ; Je m'intéresse aux antécédents ou à l'histoire qui rendent possible une discussion sur l'autoreprésentation aujourd'hui.

Dans le domaine des études culturelles, on a beaucoup écrit sur les formes de représentation de l'altérité, de ces sujets en marge qui ont construit les sens du centre ; comme Stuart Hall (2014) et Edward Said (2007) l'ont déjà souligné, les façons dont l'Occident a constitué des fantasmes sur l'Orient ont donné lieu à des compréhensions sur ces régions, territoires et multiplicité de cultures. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe lorsqu'il existe un espace politique, c'est-à-dire discursif, permettant à différentes altérités de faire irruption dans les espaces politiques et culturels pour dire quelque chose sur différentes questions. En ce sens, il me semble important de penser l'autoreprésentation également comme des circuits économiques dans lesquels les personnes racialisées comme noires, auto-définies comme indigènes, noires, afro-mexicaines ou noires, pénètrent non seulement dans la potentialité de ce qui est vu, mais aussi dans l'économie politique des processus culturels.

Pour poursuivre cette réflexion, un exemple clair d'exercices spécifiques d'autoreprésentation est lié à des projets politiques, culturels et économiques tels que le cinéma communautaire, une pratique dans laquelle les réalisatrices indigènes ne sont pas seulement en charge du scénario, de la direction et de la gestion de l'art cinématographique, mais il y a une intention politique claire : premièrement, raconter leurs histoires d'un point de vue non oppressant ; deuxièmement, générer des espaces économiques et de travail pour les personnes sous-représentées dans les domaines artistiques et culturels, comme c'est le cas des populations indigènes noires, afro-mexicaines et immigrées, lgbttiq+les Noirs, entre autres. Troisièmement, il existe un potentiel dans la génération de nouvelles personnes formées pour effectuer un travail spécialisé dans les domaines de l'art et de la culture.16

Mar Coyol a un point de vue très particulier sur cette relation entre le racisme, l'antiracisme et l'art :

Musée d'art latino-américain antiraciste (mauvais) a été créé dans l'intention de forcer le dialogue sur le racisme, le classisme, le système d'oppression coloniale du sexe et du genre et les processus décoloniaux dans l'art. Le musée est un tonalcatépetl, un mot nahuatl qui signifie la montagne de la subsistance, où la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, est soignée et préservée. Notre ligne de travail, celle qui m'intéresse, soutient principalement des projets collectifs ou des projets à portée communautaire. lgbt et racialisées, à travers des expositions, des expositions collectives, des résidences artistiques, des laboratoires et actions de création et des moments de convivialité ; reflétant, dialoguant et complexifiant nos pratiques créatives et politiques, certains de nos projets portent sur les transféminismes, la culture cuir, la séropositivité et l'antiracisme ("For an anti-racist future", 2024, 1h38m09s).

Le déviant comme déviation, le déviant comme espace politique

L'œuvre d'art des deux personnes présentées dans cet article est une œuvre éminemment politique. Comme dans d'innombrables projets artistiques, la relation entre ces deux espaces n'est pas une nouveauté, ce qui est une exception à la norme, c'est que ces espaces sont discursivement interconnectés à la fois dans l'image et dans les mots des créateurs.

Il semble que nous soyons devant une production politique qui s'appuie sur des mobilisations antérieures liées aux ethnies pour donner un coup sur la table, un coup doux qui accompagne la resignification du mot prieto, de l'action de presser le féminisme, comme les féminismes noirs l'avaient signalé au Brésil (Carneiro, 2017). De même, nous pouvons observer que les artistes Mar Coyol et Fabián Cháirez pensent, agissent et produisent de l'art à partir d'une perspective très particulière, qui est l'idée de faire communauté. De même, tous deux détournent l'idée du noir d'un point de vue cuir :

Théoriser le queer/cuir en Amérique latine signifie également discuter des modes de vie non hétéronormatifs, des modes d'affectivité, de la politisation et de la désirabilité des "autres" corps et des expressions artistiques non hégémoniques ; ainsi que d'analyser les multiples voies par lesquelles les sujets non blancs, non hétérosexuels et non cisgenres se rendent intelligibles dans leurs contextes et déploient toute une série d'agences singulières et créatives qui mettent en échec les normativités dominantes en matière de sexe et de genre, de race, de corps et de classe, soit en les tendant, soit en les déformant (Parrini, Guerrero, Pons, 2021 : 2).

Mar Coyol le souligne clairement lorsqu'elle décrit son projet mauvais:

mauvais est née d'un moment très spécial pour reprendre l'idée du soin de la vie, le soin collectif qu'est tonalcatépetl. Lorsqu'il est né mauvaisLorsque je l'ai créé, j'ai cessé de penser à l'art et je me suis davantage préoccupé de la vie. Nous voulions parler de nos expériences, construire un lieu, un refuge qui abriterait nos histoires et nos souvenirs qui ont été niés par l'invisibilisation systématique des Noirs (Coyol, "Por un futuro antirracista", 2024, 1h40m39s).

Au cours des dernières années, Coyol est passé d'une réflexion sur la représentation du masculin à une expérience liée à des processus de création en commun, avec des personnes de la dissidence sexo-générique.

Pour Fabián Cháirez, l'importance de l'autoreprésentation n'est pas de faire ressortir les Noirs, mais plutôt - comme l'a dit Mar Coyol - de les forcer à être vus dignement, à rendre compte d'un espace déjà occupé par les Noirs. L'un des effets du racisme est précisément l'impossibilité de lire tous les corps avec dignité :

Lorsque je commence à faire des pièces plus énergiques, telles que Le rêvequi montre une personne allongée avec des colibris et le manteau de la Vierge [...] Je viens de me rappeler qu'il s'agit d'une réinterprétation du manteau de la Vierge et de Juan Diego. Cette œuvre a participé à une exposition collective et lorsque tout était déjà en place, le propriétaire de la galerie et le commissaire de l'exposition regardaient l'œuvre, lorsque le propriétaire de la galerie regardait l'œuvre avec une autre personne, il a commencé à se moquer de la peinture parce que c'était une tapette, et c'est là que j'ai réalisé : soudainement, j'ai réalisé le racisme très fort (Cháirez, communication personnelle, 5 juillet 2024).

Dans ce document, l'intention n'est pas de présenter le Prieto comme quelque chose d'achevé et sans problème ; au contraire, il s'agit de réfléchir aux espaces de discussion et d'action qui s'identifient comme antiracistes avec leurs particularités, comme le dit Cháirez :

Avant Bellas Artes, je n'avais pas de référence de personnes qui peignaient des personnes racialisées, des dissidences de sexe et de genre. J'avais honte d'aborder mon travail du point de vue de mes propres privilèges, car on me demandait toujours si j'étais suffisamment privilégiée (Cháirez, communication personnelle, 5 juillet 2024).

Resserrer les discours raciaux contemporains

J'ai exploré différents concepts qui permettent d'accompagner la lecture de certaines réflexions de Fabián Cháirez et Mar Coyol en relation avec l'idée de race/racialisation, les expériences cuir, l'expérience esthétique et la notion de privation comme subjectivation politique qu'ils promeuvent dans les sphères urbaine et cuir afin de mettre en évidence des processus d'appropriation d'espaces dans le monde de l'art, de la culture et de la politique.

L'objectif de mettre au centre du débat le "prieto" dans certaines communautés n'est pas seulement de trouver un espace d'énonciation artistique, mais aussi de nommer la violence vécue par les personnes de la communauté. lgbttiq+ racialisés en tant que non-blancs dans différentes sphères ; elle sert également à montrer les processus organisationnels qui répondent à la politique de cuir de cuir de l'Union européenne et de l'Union européenne. famille choisie comme une option de vie au-delà de l'idée de la famille hétéronormative. Ils génèrent également, au milieu d'une politique d'identité en conserve, un lien social profond entre des personnes qui ont été historiquement représentées sans particularité et dépourvues d'action, même dans des cadres visuels.

En ce sens, la notion de représentation digne des personnes démunies de la communauté lgbttiq+ La première est une construction contemporaine de leur corporéité, la revendication de la beauté en tant qu'expérience esthétique humaine et pas seulement l'expérience d'exclusion de la blancheur en tant que beauté. Dans les différentes images que nous voyons dans ce texte, nous observons également une posture corporelle large, diverse, complète et complexe de la part des personnes dépourvues. D'autre part, les postures féminisées de certains des sujets peints par Fabián Cháirez laissent entrevoir la possibilité que l'histoire nationale n'ait pas été faite uniquement par des hommes et des femmes hétérosexuels, mais qu'elle joue avec la présence historique de la population du pays. lgbttiq+ dans les différents moments et exploits historiques de la nation mexicaine.

De même, Coyol et Cháirez exposent les Noirs dans la vie digne de tous les jours : ils mettent en valeur leur beauté, mais toujours avec des marques de classe, du populaire, en peignant la beauté des femmes indigènes, noires et trans noires dans des contextes spécifiques de la vie quotidienne, par exemple, dans des pots de fleurs fabriqués à partir de seaux vides de peinture ménagère ou dans des paysages de la région mexicaine liés au muralisme.

De même, l'érotisme apparaît lié à la beauté et non à l'exotisme, qui était la caractéristique constitutive de la forme historique de représentation des personnes racialisées et de la communauté. lgbttiq+.

Les images, le corps : l'autoreprésentation

Dans les images que j'ai apportées à cet article, nous voyons diverses manières de penser la race, la jotería ou le cuir et le prieto marqués sur le corps. Ce marquage ne concerne pas seulement la couleur de la peau, mais aussi ce qui est considéré comme déviant et en dehors de la norme du "beau". Dans le cas de Cháirez, tant dans le tableau de Zapata et de son cheval que dans celui de la Bixa et le InvocationNous voyons des sujets serrés dans la noirceur de leur peau et, surtout, nous voyons des formes et des expressions corporelles qui se détachent de l'hétérosexualité et, dans de nombreux cas, de la masculinité cisgenre.

Comme le souligne Olga Sabido Ramos :

D'une manière générale, nous constatons un intérêt persistant pour la manière dont les critères d'appartenance (quels qu'ils soient) se manifestent dans le corps, par exemple dans la couleur du teint et du visage, les manières, les gestes (par exemple, les salutations), l'accent ou les façons de manger ou de s'habiller, et le mode de vie en général. D'autre part, certaines interventions établissent comment, dans des cas extrêmes, des identités méprisées émergent où le corps devient la cible principale de la stigmatisation, du rejet et de la répudiation (pour ses "anomalies", difformités, imperfections ou laideur), dans la mesure où elles ne coïncident pas avec les modèles hégémoniques de beauté corporelle ou avec les modèles établis de "normalité" corporelle (Kogan, 2007 ; 2009). Il convient également de noter les présentations dans lesquelles le corps n'est pas seulement une ressource pour la stigmatisation, mais aussi pour la constitution et la résistance de la subjectivité (Sabido, 2011 : 51).

En marquant un corps racialisé comme non-blanc, un corps masculin sans les qualités de l'hétérosexuel, ainsi qu'en retravaillant les discours historiques sur lesquels la nation est fondée, le travail de Cháirez élabore une vision politique de la mexicanité qui oscille entre l'art réaliste et le slogan politique.

Dans le cas de Coyol, l'idée d'une résistance quotidienne entremêlée d'une dissidence sexospécifique est présente dans chacune de ses œuvres. Ainsi, la conceptualisation de la Vierge de Guadalupe est retravaillée avec une femme noire transgenre qui se trouve dans le même espace que la divinité catholique. Dans le cas du tableau Le Mexique est racisteOn y voit des corps serrés et dissidents du genre et de l'hétérosexualité, ce qui donne l'idée d'une multiplicité par rapport à la nation.

Le travail des peintures que nous présentons dans cet article est marqué par des éléments centraux tels que la réflexion sur la race au-delà des idées de couleur de peau ; l'idée de dissidence sexuelle au-delà de l'homosexualité et surtout dans une relation d'opposition à l'État mexicain, spécifiquement dans ses aspects anthropologiques, historiques et artistiques, qui a eu au centre de ses productions et débats la politique de métissage, basée sur l'eugénisme.

Audiodescription : en haut de l'image se trouve un ciel bleu avec des nuages roses, sous ce ciel les rayons de la Vierge apparaissent à l'extérieur en orange et au centre en jaune ; autour de ces rayons on peut lire : "Je laisserai mon chant dans les témoignages, et mon cœur renaîtra et reviendra, ma mémoire se répandra et mon nom perdurera". De part et d'autre de cette première image, deux grands seaux de peinture rose servent de vases à deux bouquets d'astromélias aux longues tiges vertes et aux fleurs rouges. Au centre se trouve une femme transgenre noire vêtue d'une mini-jupe rose moulante et d'une ceinture ventrale rose sans manches ; elle a une boucle d'oreille dans le nombril et se tient de côté. Elle porte des talons métalliques orange. De son épaule gauche tombe un bandeau sur lequel on peut lire "Soy prieta y ? La femme a la main droite posée sur sa taille car elle se tient de côté. Son visage a une expression sérieuse mais pas arrogante, elle a des boucles d'oreilles à la columelle et aux ailes du nez, elle a de longues tresses noires et fines dans ses cheveux qui tombent à la hauteur de son nombril. Elle porte une couronne dorée, comme celle de Miss Univers.

Dans les œuvres que nous voyons, il y a, en plus d'une discussion centrale sur la couleur de la peau, le corps généré et marqué par des gestes spécifiques d'une orientation sexuelle autre qu'hétérosexuelle ; l'utilisation de couleurs de fond - dans le cas de Mar Coyol le rose mexicain et dans le cas de Cháirez, des tons plus sombres - qui nous montrent un choix différent mais dialogique avec les peintures murales monumentales du 20ème siècle. xx mexicain et, en même temps, dialoguer avec le muralisme chicano.17 et le art de la rue.

De même, nous pouvons voir les personnages de ces œuvres dans des espaces spécifiques de travail et de loisir : l'œuvre de Cháirez utilise le football comme espace central de son travail. BoraDans le cas de Mar Coyol, les espaces et les géographies sont marqués par la classe sociale, ses personnages apparaissent toujours dans des espaces ruraux ou urbains tels que les transports publics et les cuisines bon marché, avec des marques spécifiques du Mexicain.

Chez Cháirez, les couleurs vives sont moins nombreuses, bien que l'on trouve le jaune vif qui correspondrait au rose de Coyol ; dans les deux cas, on trouve des messages écrits ou des messages tels que celui d'Emiliano Zapata, qui attirent l'attention sur le fait que le Mexicain a toujours été peint et pensé à partir de la masculinité hétérosexuelle, laissant de côté les femmes, les sujets féminisés, les trans, les indigènes, les Afro-Mexicains, les Noirs et les classes sociales désavantagées.

Dans le cas de Cháirez et de sa peinture controversée de Zapata, nous disposons de plusieurs éléments spécifiques liés à la discussion en cours, puisqu'il fait d'abord une allégorie d'Emiliano Zapata, avec un jeune homme chauve, visiblement gay, portant des talons hauts et un chapeau rose ; le cheval a un phallus en érection, ce qui explique la manière dont l'art gay a été exposé publiquement.

Dans le cas de Coyol, en Le Mexique est raciste Le texte est complété par "Le Mexique est colonialiste, meurtrier, classiste et cissexiste". Sur les lacets roses en dessous, on peut lire : "Jusqu'à ce que les oppressions ne soient plus possibles, l'État n'est pas chacun d'entre nous". Sur le jupon de la femme transgenre au centre, on peut également lire "Prietx sagradx". Ainsi, les couleurs de peau, les corps, les vêtements et les affiches révèlent un Mexique qui n'est pas présent dans les représentations historiques de ce qu'est la mexicanité. Atl, qui montrait des paysages mexicains sans personnes ; dans ce cas, Mar Coyol place au centre une personne muxe avec des hommes, des femmes et d'autres personnes trans avec des vêtements associés à la boîte, à l'indigène et au métis, montrant toujours la diversité avec ces couleurs, une autre qui n'est jamais montrée dans les chapiteaux touristiques du pays.

En même temps que les artistes interviewés dans cet article s'opposent aux politiques métisso-philiques, l'énonciation discursive continue à se faire en termes de national, d'inclusion et même de relecture historique, anthropologique et artistique de ce qui a été nié, barré ou réduit au silence par l'État mexicain post-révolutionnaire et, surtout, par les politiques publiques multiculturelles dans lesquelles l'homosexuel éclipse le queer, surtout, par les politiques publiques multiculturelles dans lesquelles le gay éclipse le queer, si nous comprenons comment certaines politiques de reconnaissance rendent également invisibles des personnes qui ont été historiquement enterrées sous la logique de la race, de la classe sociale, de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle.

D'autre part, la peinture de Cháirez y Coyol montre des corps racialisés qui avaient déjà été représentés dans d'autres œuvres graphiques, comme le souligne Cháirez lui-même dans son récit sur le muralisme mexicain qui l'a inspiré. D'une certaine manière, l'art chicano produit par le mouvement du même nom dans les rues de Los Angeles, en Californie, au cours des années 80 et 90 du siècle dernier, apparaît, un muralisme qui servira à réinterpréter le Mexique à la lumière des phénomènes migratoires dans le pays voisin du nord. Dans cette production plastique, depuis la fin des années 1990, la question raciale et sexuée avait été critiquée, comme l'a souligné Alicia Gaspar : "C'est celle qui continue d'être dominée par un nationalisme culturel patriarcal qui embrasse l'idée symbolique de l'indigénisme et limite son activisme aux luttes raciales et de classe. Le genre et la sexualité [...] sont des questions taboues dans le royaume d'Aztlan" (cité dans McCaughan, 2014 : 112).

De même, nous pourrions suggérer avec Sueli Carneiro (2017) que le travail de noircissement du féminisme au Brésil devient plus présent au Mexique en tant que proposition de resserrement des féminismes, étant donné que les processus politiques noirs-afromexicains sont en passe de faire des espaces féministes des lieux sûrs pour les personnes noires-afromexicaines féminisées.

Bibliographie

Campos García, Alejandro (2012). “Racialización, racialismo y racismo: un discernimiento necesario”, Revista de la Universidad de La Habana, vol. 273.

Carneiro, Sueli, Aníbal Quijano, Rosa Septien, Rita Laura Segato et al. (2017). “Ennegrecer el feminismo”, en R. C. Septien y K. Bidaseca (eds.). Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes. https://doi.org/10.2307/j.ctv253f4nn.10, pp. 109-116. Buenos Aires: clacso.

Correa Angulo, Carlos (2024). “‘La enunciación antirracista’ en las prácticas artísticas en Colombia: diálogos e in-comprensiones en la investigación colaborativa”, Boletín de Antropología, 39(67), pp. 59-89. https://doi.org/10.17533/udea.boan.v39n67a5

Domínguez Ruvalcaba, Héctor (2019). “Introducción: tribulaciones y travesías de lo queer” y “Capítulo 1. Descolonización queer”, en Latinoamérica queer: cuerpo y política queer en América Latina. México: Ariel, pp. 20-43.

Gasparello, Giovanna (2009). “Policía Comunitaria de Guerrero, investigación y autonomía”, Política y Cultura, (32), pp. 61-78. Recuperado en 21 de mayo de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422009000200004&lng=es&tlng=es

Gleizer, Daniela y Paula Caballero (2015). Nación y alteridad: mestizos, indígenas y extranjeros en el proceso de formación nacional. México: uam, Cuajimalpa, Educación y Cultura.

González Romero, Martín (2021). “Vestidas para marchar. Travestismo, identidad y protesta en los primeros años del Movimiento de Liberación Homosexual en México, 1978-1984”, Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género, El Colegio de México, 7, e582. Epub 13 de septiembre de 2021. https://doi.org/10.24201/reg.v7i1.582

Grossberg, Lawrence (2016). “Los estudios culturales como contextualismo radical, Intervenciones”, Estudios Culturales, 3, pp. 33-44, https://intervencioneseecc.files.wordpress.com/2017/01/n3_art02_grossberg.pdf https://doi.org/10.24201/reg.v7i1.582

Hale, Charles (2005). “Neoliberal Multiculturalism”, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, 28, pp. 10-19. https://doi.org/10.1525/pol.2005.28.1.10

Hall, Stuart (2014). “El espectáculo del ‘otro’”, en Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales (2a ed.). Lima: Universidad del Cauca/Envión.

Lewis, Reina (1996). Gendering Orientalism. Race, Feminity and Representation. Londres: Routledge.

McCaughan, Edward (2014). “Queer Subversions in Mexican and Chicana/o Art Activism”, Agenda: Empowering Women for Gender Equity, 28, 4 (102), 1, pp. 08-117. http://www.jstor.org/stable/43825247

Mejía Madrid, Fabrizio (2018). “No digas que es prieto, di que está mal envuelto. Notas sobre el racismo mexicano”, Revista de la unam, pp. 21-26.

Mendes de Barros, Laan y Luiz Fernando Wlian (2023). “Narrativa cuir, experiencia estética y política en la lucha por la paz: apuntes sobre el cortometraje Negrum3”, Revista de Estudios Sociales, 1(83), pp. 41-60. https://doi.org/10.7440/res83.2023.03

Mills, Charles (1997). The Racial Contract. Ithaca: Cornell University Press. http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt5hh1wj

Mitjans, Tito (2023) “Archivando las memorias prietas disidentes el sur de México”, en Melody Fonseca Santos, Georgina Hernández Rivas y Tito Mitjans Alayón (eds.). (2022). Memoria y feminismos: cuerpos, sentipensares y resistencias. México: clacso/Siglo xxi Editores, pp. 185-216.

Moreno Figueroa, Mónica y Peter Wade (2022). Against Racism: Organizing for Social Change in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, p. xxvii.

Navarrete Linares, Federico (2022). “Blanquitud vs. blancura, mestizaje y privilegio en México de los siglos xix a xxi, una propuesta de interpretación”, Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 40, pp. 119-150.

Omi, Michael y Howard Winant (1994). Racial Formation in the United States. From the 1960s to the 1990s, Nueva York: Routledge.

Ortega-Domínguez, María (2018). “Unveiling the Mestizo Gaze: Visual Citizenship and Mediatised Regimes of Racialised Representation in Contemporary Mexico”. Tesis doctoral. Londres: Loughborough University. https://doi.org/10.26174/thesis.lboro.10294940.v1

Parrini, Rodrigo, Sioban Guerrero Mc Manus y Alba Pons (coords.) (2021). “Introducción”, Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género, El Colegio de México, 7(1), pp. 1-9. https://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/article/view/850

Restrepo, Eduardo (2015). “Diversidad, interculturalidad e identidades”, en María Elena Troncoso. Cultura pública y creativa. Ideas y procesos. Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la Nación.

Robinson, Cedric J. (2018). “Capitalismo racial: el carácter no objetivo del desarrollo capitalista”, Tabula Rasa, (28), pp. 23-56. Doi: https://doi.org/10.25058/20112742.n28.2

Sabido Ramos, Olga (2011). “El cuerpo y la afectividad como objetos de estudio en América Latina: intereses temáticos y proceso de institucionalización reciente”, Sociológica, año 26, núm. 74, septiembre-diciembre, 2011, pp. 33-78.

Said, Edward (2007). Orientalismo. Barcelona: DeBolsillo.

Sánchez Cruz, Jorge (2025). “Apuntes para un giro queer decolonial: prácticas y movimientos disidentes en el Oaxaca contemporáneo”, en Estela Serret, Jorge Sánchez Cruz, Fer Vélez Rivera (eds.) (2025). Teoría queer/cuir en México: disidencias, diversidades, diferencias. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Schopper, Tiziana, Anna Berbers y Lukas Vogelgsang (2024). “Pride or Rainbow-Washing? Exploring lgbtq+ Advertising from the Vested Stakeholder Perspective”, Journal of Advertising, pp. 1-18. https://doi.org/10.1080/00913367.2024.2317147

Telles, Edward E. (2014). Pigmentocracies. Ethnicity, Race and Color in Latin America. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Varela Huerta, Itza Amanda. (2023) “Raza/racismo”, en Mario Rufer (ed.) (2022). La colonialidad y sus nombres: conceptos clave. México: clacso/Siglo xxi Editores.

— (2022). “Género, racialización y representación: apuntes para el análisis de productos audiovisuales en el México contemporáneo”, Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 40, pp. 211-228. https://doi.org/10.24201/es.2022v40.2320

— (2023). “Batallas por la representación: racismos, género y antirracismos en el México mediático contemporáneo”, Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, 21 (2). https://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/article/view/1010.

Vides Bautista, Uriel (2017). “Arte queer chicano”, Bitácora Arquitectura, (34), pp. 126-129. https://doi.org/10.22201/fa.14058901p.2016.34.581 02

Vivaldi, Ana y Pablo Cossio (Proyecto carla, C. de A. en A. L.) (ed.) (2021). Marrones escriben perspectivas antirracistas desde el sur global. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín/Universidad de Manchester.

Itza Amanda Varela Huerta est enseignant-chercheur au département d'éducation et de communication de l'Université d'Amsterdam. uam-x. Il fait partie de la snii-Conacyt, niveau I. Entre 2020 et 2023, elle a été professeur de recherche à l'Institut de recherche sur le cancer. ecg d'El Colmex. D. en sciences sociales de la uam-x. Il a effectué un séjour postdoctoral à la ciesas-Pacifique Sud. Enseigné au uabjole site ciesasEl Colegio de México, le uacm. Il a collaboré professionnellement à La Jornada et au Centre des droits de l'homme Miguel Agustín Pro-Juárez. Ses recherches portent sur les différentes formes de racisme, les processus politiques noirs-afromxicains, les féminismes, les études culturelles et la critique postcoloniale. Parmi ses publications les plus récentes figure le livre Tiempo de Diablos : usages du passé et de la culture dans le processus de construction ethnique des peuples noirs afromexicains. (ciesas, 2023).