Usages et significations du portrait féminin dans la presse guatémaltèque, 1890-1924. Faire de l'histoire sociale avec des images : une proposition méthodologique.

- Paulina Pezzat Sánchez

- ― voir biodata

Usages et significations du portrait féminin dans la presse guatémaltèque, 1890-1924. Faire de l'histoire sociale avec des images : une proposition méthodologique.1

Réception : 23 septembre 2024

Acceptation : 27 janvier 2025

est titulaire d'un diplôme d'histoire de l'université nationale autonome du Mexique. Elle a obtenu une maîtrise et un doctorat en histoire à ciesas Elle a développé des études sur l'image à Oaxaca et au Guatemala avec une approche intersectionnelle. Elle a mis l'accent sur la revalorisation des images photographiques en tant que sources d'histoire et de dialogues historiographiques en Amérique latine.

Résumé

A la fin du siècle xixL'image photographique a été intégrée au monde de l'impression et de nouveaux marchés se sont ouverts pour commercialiser des œuvres imprimées ainsi que des images. Le choix des images à publier et de leur signification était une décision influencée par les conventions sociales de l'époque, les notions de race et de sexe, les aspirations de classe des élites intellectuelles et un projet d'identité nationale. Cet article propose d'analyser l'économie visuelle du portrait féminin au Guatemala publié dans des magazines illustrés entre 1900 et 1920. L'objectif est d'analyser les discours visuels sur les femmes guatémaltèques et de présenter une proposition méthodologique pour l'analyse des images photographiques.

Mots clés : économie visuelle, photographie, MÉDIAS IMPRIMÉS, portrait de femme

utilisation et signification du portrait féminin dans la presse guatémaltèque (1890-1924) : proposition d'une méthodologie pour une histoire sociale par l'image

À la fin du XIXe siècle, le monde de l'imprimerie a intégré les photographies, ouvrant de nouveaux marchés pour la vente d'œuvres imprimées et d'images. Les décisions concernant les images à publier - et leur signification - répondaient aux conventions sociales, aux notions dominantes de race et de genre, aux aspirations de classe des élites intellectuelles et à un projet de création d'une identité nationale. Cet article analyse l'économie visuelle du portrait féminin au Guatemala, tel qu'il a été publié dans les magazines illustrés entre 1900 et 1920. Outre l'exploration des discours visuels sur les femmes guatémaltèques, il présente une méthodologie d'analyse des photographies.

Mots clés : portrait de femme, photographie, presse écrite, économie visuelle, genre.

La presse écrite est une source documentaire riche et sous-exploitée pour le développement des études visuelles. Dans le cas du Guatemala, elle nous permet de diversifier les sources de l'histoire visuelle. Dans cet article, nous présenterons une proposition méthodologique de recherche historique à partir d'images publiées dans la presse guatémaltèque entre 1890 et 1924, en particulier des portraits féminins. Je m'intéresse à l'analyse des usages et des significations des portraits de femmes publiés dans les journaux, les magazines et les livres illustrés, ainsi qu'à leur rôle dans la configuration de l'identité nationale guatémaltèque.

À partir de la fin des années 1880, les imprimeurs ont incorporé des photogravures dans leurs pages et la presse écrite est ainsi devenue l'un des principaux canaux de circulation de masse des images. L'anthropologue visuelle Deborah Poole a inventé le terme d'économie visuelle pour expliquer l'organisation des personnes, des idées et des objets autour du champ visuel. Cette organisation est tissée de relations sociales et de pouvoir selon les notions de race, de genre et d'ethnicité (Poole, 1997 : 8). L'économie visuelle est comprise comme le processus de construction d'altérités, d'imaginaires et de stéréotypes à travers la production, l'utilisation, la signification et la valorisation d'objets photographiques. À cet égard, je pense que l'historiographie a accordé peu d'attention à la circulation des images dans les médias imprimés et à l'évaluation de l'impact qu'elle a eu sur la hiérarchisation des États-nations latino-américains au début du 20e siècle. xx. C'est pourquoi, dans cet article, je me concentrerai uniquement sur l'utilisation et la signification du portrait féminin dans la presse guatémaltèque.

Depuis sa création au milieu du siècle dernier, le xixLes portraits sont des objets qui restent dans la sphère privée et familiale. Cependant, en analysant la presse guatémaltèque de la fin du 20e siècle, on constate que les portraits sont des objets qui restent dans la sphère privée et familiale. xix et précoce xxDans cette section, on note la présence de portraits de jeunes femmes ladina issues des familles oligarchiques du pays. S'agissant de photographies dont l'usage était principalement limité à la sphère privée, il convient de s'interroger sur les critères de sélection des portraits publiés dans les journaux et les magazines illustrés, sur les usages et les significations attribués à ces portraits, sur l'intervention du genre, de la classe et de la race dans les publications et sur leur contribution à la construction de stéréotypes et d'imaginaires nationaux.

Je m'intéresse à la compréhension des catégories de genre, de race, de classe et d'ethnicité, et non pas comme des étiquettes fixes et intemporelles. En outre, je soutiens que les notions de genre, de race et de classe définissent non seulement des formes de représentation, mais aussi des formes de circulation. Je soutiens également que la photographie était un outil clé pour la création et la consolidation de ces catégories, en accord avec un projet libéral de nation.

D'un point de vue méthodologique, je propose de systématiser un ensemble d'images qui ne font pas partie d'une collection unique, mais qui sont incluses dans une source documentaire encore plus vaste. L'objectif de cet article est de faire une proposition méthodologique pour l'analyse d'images photographiques, dans ce cas de portraits féminins imprimés, basée sur des critères de structure formelle.

Proposition théorique et méthodologique

La revue des photogravures dans la presse guatémaltèque et dans les livres illustrés publiés entre 1890 et 1915 constitue un corpus d'environ 500 images comprenant des paysages, des vues urbaines, de l'architecture, des exploitations de café, mais aussi des portraits. L'espace consacré aux portraits féminins est particulièrement frappant, ce qui m'a amenée à me demander comment ils sont passés du statut d'objet privé à celui de diffusion publique. Parmi les 14 publications consultées, j'ai sélectionné celles qui comportent des portraits de femmes. Ces publications sont les suivantes : Leçons sur la géographie de l'Amérique centrale précédées de notions de géographie universelle. (1890-1900 environ), le magazine illustré La locomotive (1908), le journal L'impartial (1924), y Le livre bleu du Guatemala (1915). Bien que les objectifs et les contenus soient divers, ils ont tous en commun la diffusion de portraits de femmes guatémaltèques dans un contexte où l'on cherchait à projeter une idée de la nation guatémaltèque. Ce corpus documentaire de 98 portraits féminins problématise les caractéristiques qui définissent un portrait et la manière dont le contexte social s'y reflète.

Le corpus documentaire des portraits publiés dans la presse a été organisé selon les principes de la structure formelle. Je reprends le terme de structure formelle de Fernando Aguayo et Julieta Martínez, qui désignent la manière dont les éléments formels de l'image sont agencés à partir de l'analyse de la documentation d'archives et des contextes de production photographique de l'époque (Aguayo, 2012 : 218).

Il est important de ne pas confondre la structure formelle avec les thèmes ou les genres photographiques. Différentes images photographiques peuvent avoir des éléments communs ou représenter le même sujet, mais la disposition de ces éléments ou la manière dont le sujet est représenté relèvent de compositions différentes. Quant aux genres, Valérie Picaudé les définit comme "un type d'image qui possède des qualités communes et une catégorie mentale selon laquelle se règle la perception des images [...] il permet de classer les images selon des critères essentiels" (Picaudé, 2001 : 22-23). En effet, ces critères de définition des genres photographiques étaient destinés à donner une continuité à la pratique artistique et, comme le souligne Jean-Marie Schaeffer, les paramètres génériques de la photographie doivent répondre à des aspects fonctionnels et à leurs usages, mais pas à des aspects esthétiques (Schaeffer, 2004 : 17).

Le portrait est à l'origine un genre pictural d'autoreprésentation symbolique et, en tant que tel, il reproduit les conventions visuelles établies à chaque époque et influencées par son contexte (Burke, 2005 : 30). Le portrait photographique du XIXe siècle est apparu au sein de la bourgeoisie européenne comme un moyen de réaffirmer sa classe en incorporant des éléments associés à son esthétique et à son goût, qui se reflètent dans les accessoires, le mobilier, les arrière-plans et même les poses. Ces caractéristiques se sont maintenues jusqu'au milieu du XXe siècle. xx.2 Les formes de représentation des portraits photographiques se sont diversifiées, tout comme leurs usages. Pour comprendre les logiques qui sous-tendent les publications de portraits féminins, il est important de comprendre le contexte social du Guatemala, en particulier les critères de hiérarchies sociales (Pezzat, 2021 : 33).3

Studios photographiques au début du siècle xix étaient considérés comme des espaces sacrés, où les gens se rendaient pour réaffirmer leur statut par un comportement particulier. Comme l'explique Poole, cette ritualisation de l'espace photographique a involontairement contribué à la production en masse de photographies de caractères comme moyen de comprendre la constitution des "races" (Poole, 1999 : 237). Alors que les portraits réaffirment l'identité individuelle, les photographies de caractères sont la preuve objective et visible des types humains divisés en races.

La catégorisation sociale au Guatemala à la fin du XIXe siècle

Sous les gouvernements conservateurs du Guatemala (1838-1871), le schéma de l'État-nation a été simplifié à la triade créole-ladino-indien, et sous les libéraux, il a encore été réduit à ladino-indien. Le terme ladino n'est pas resté homogène au cours des siècles, mais doit être compris en fonction des conjonctures de chaque période et des projets de nation. Dans le projet libéral de nation, le processus de ladinisation était compris comme l'homogénéisation de la diversité ethnique sous la catégorie du ladino. Cette catégorie incluait les créoles, les Chinois, les Européens, etc. (Taracena, 2002 : 20). Martha Elena Casaús considère que, dans le projet libéral guatémaltèque, l'Indien devait subir une conversion à la fois du criollo et du ladino. Criollo parce qu'il devait imiter les modèles occidentaux de comportement et d'habillement, et ladino parce que cela faisait partie du processus d'acculturation de perdre son identité ethnique d'Indien pour devenir un ladino (Casaús, 1999 : 790). Depuis le xxLe projet de ladinisation par l'acculturation occidentale de l'Indien a été remplacé par des projets eugéniques. C'est à cette époque que les intellectuels guatémaltèques parlent de blanchiment racial, voire d'extermination de la race indigène (Casaús, 1999 : 799).

Face à la polarisation du binôme indien-ladino et à l'aberration métisse du modèle guatémaltèque, les Mengalas représentaient l'ambiguïté ethnique tant redoutée par les politiciens et intellectuels libéraux. Selon l'anthropologue Rubén Reina, les mengalas formaient le troisième groupe de la structure sociale de la municipalité de Chinautla (département du Guatemala), bien qu'il y ait eu des mengalas dans d'autres villes. Le groupe majoritaire était constitué d'indigènes qui, en tant que petits propriétaires terriens, se consacraient à la culture de la milpa (champs de maïs). À l'autre extrémité de l'échelle sociale de Chinautla se trouvaient les ladinos nouvellement arrivés. Il s'agissait généralement d'entrepreneurs ou d'hommes d'affaires désireux de promouvoir la modernisation. Enfin, les mengalas constituaient une minorité démographique, mais étaient économiquement importants.

Les mengalas ont une histoire qui remonte à la période monarchique et dont les caractéristiques leur permettent de se mouvoir aisément dans les milieux sociaux indigènes et ladinos (Reina, 1959 : 15). Certains mengalas parlaient poqomam Ils étaient liés aux indigènes par des liens de compadrazgo et dansaient même selon leurs coutumes. Cependant, ils pouvaient également mener un style de vie ladino et interagir avec eux (Reina, 1959 : 16).

Les aspirations de la société guatémaltèque au blanchiment racial se sont reflétées dans la presse illustrée et dans les livres imprimés, en particulier dans la manière dont les femmes étaient représentées visuellement. Le choix des femmes à montrer et la signification donnée à leurs images témoignent des normes de beauté féminine que l'on cherchait à consolider comme caractéristiques d'un Guatemala ladinisé, non indigène ou en cours de ladinisation.

La révolution de la photogravure

Pour Philippe Dubois, une photographie est une trace, un vestige de l'existence de cet objet ou de ce sujet qui a été figé dans le temps lorsqu'il a été placé devant l'objectif d'un appareil photo. Sans ce référent, la photographie n'existerait pas, et c'est ce que Dubois appelle le caractère indiciel, par lequel le référent devient un indice, distinguant la photographie de l'icône ou du symbole (Dubois, 1986 : 56).

La singularité dont parle Dubois est cet instant unique et non répétable dans le temps et l'espace, ayant la capacité de se reproduire mécaniquement à l'infini. La multiplicité des copies d'une même image provient d'un objet photographique original et singulier : le négatif, le daguerréotype, la photo polaroïd, etc. Ces objets représentent le tirage et il n'y en a qu'un, les autres sont des photos de photos ou des "métaphotos", comme dirait Dubois. Chaque image reproduite à partir de ce photogramme original fonctionne alors comme un signe qui renvoie à l'objet ou au sujet dénoté (Dubois, 1986 : 66-67).

En ce sens, les photogravures sont des "métaphotos", le résultat d'un processus photomécanique pour réaliser une impression à partir d'une image photographique ou d'un "cliché" (Valdez, 2014 : 35). Leur qualité était très médiocre, tout comme leur coût, ce qui a permis d'augmenter de manière exponentielle la reproduction mécanique des images en les incorporant au marché de l'impression. Cependant, comme l'explique Julieta Ortiz, la photogravure a créé un précédent pour la consolidation d'un langage visuel en permettant d'atteindre un public de masse (Ortiz, 2003 : 25).

En 1892, le journal Les nouvelles annonçait l'inclusion d'une section intitulée "Siluetas femeniles", consacrée à des portraits de jeunes femmes de la capitale du Guatemala réalisés par le studio Palacio de Artes, qui appartenait alors à E. J. Kildare et Alberto Valdeavellano. Cela ne s'est toutefois produit que des années plus tard, avec la publication de l'album "Silenas Sileniles". flèche des magazines illustrés dès les années 1900, même si leur utilisation s'est étendue aux livres officiels tels que les Le livre bleu, à des journaux nationaux et parfois à des livres éducatifs.

Parmi les images incluses dans ces ouvrages, on trouve des illustrations de paysages, des vues urbaines de Guatemala City et de certaines villes d'Amérique centrale, des portraits d'hommes politiques et des portraits de femmes. Dans la plupart des cas, la sélection des images n'a aucun rapport avec le contenu textuel de la publication et cherche uniquement à illustrer les développements de la vie urbaine et de la société guatémaltèque. Dans le sous-groupe des portraits féminins, nous pouvons les diviser en deux. Le premier sous-groupe correspond aux portraits conventionnels de jeunes femmes ladina, à l'exception d'une image d'une femme mengala. Le second sous-groupe est constitué de portraits de groupe de Guadalupanas. Avant d'analyser chacun d'entre eux, explorons leurs caractéristiques et leur fonction socio-historique.

Le portrait comme moyen d'expression individuelle et identitaire

Des études genrées plus récentes ont démontré le rôle important de la photographie dans la consolidation des idées modernes de la féminité et ont montré la participation active des femmes dans la construction de leur image (Onfray, 2016). Cependant, il convient de s'interroger sur l'application des autoreprésentations photographiques à la réaffirmation d'une position de privilège. L'acte d'autoreprésentation, en tant que pratique conditionnée par des conventions esthétiques et sociales, à la fois collectives et individuelles, peut être considéré comme un thermomètre de la manière dont le politique englobe la sphère du privé.

Au Guatemala, les portraits de dirigeants politiques et militaires et de familles riches symbolisaient le pouvoir politique de l'élite guatémaltèque conservatrice (Taracena, 2005 : 9). Cependant, ce n'est qu'avec les gouvernements libéraux, en particulier celui de Manuel Estrada Cabrera à partir de 1898, que l'image photographique a été utilisée dans le cadre d'un discours visuel à des fins politiques de pouvoir et de prestige, non seulement pour projeter une idée du pays, mais aussi pour rehausser l'image personnelle des gouvernants. Il s'agissait d'un phénomène populaire en Amérique latine, comme l'explique José Antonio Navarrete, où l'idée de modernité impliquait d'imiter ce qui se faisait en Europe et de "modeler" les habitants en tant que citoyens.

Le paramètre était l'idée d'un homme bourgeois, urbain et lettré, tel qu'il est décrit dans la Manuel de civilité et de bonnes manières (1853) de Manuel Antonio Carreño, qui a été largement diffusé pendant des décennies. Ce manuel était destiné à une société urbaine et catholique, composée de familles mononucléaires régies par des valeurs chrétiennes (Carreño, 1853). Selon Navarrete, ce type de manuels établissait les qualités à suivre par les individus membres d'une culture "civilisée", mais ils exprimaient également la conscience de la société du XIXe siècle "du corps comme spectacle, de son exposition autorisée et régulée par les lois de la sociabilité" (Navarrete, 2017 : 61-62). Ainsi, à travers le portrait, les sujets étaient représentés avec des conventions esthétiques et sociales afin de réaffirmer leur position sociale. Quant au portrait féminin, il s'agissait d'une ritualisation de la féminité en accord avec les rôles de genre de l'époque en mettant en avant les valeurs que les femmes devaient porter, telles que l'abnégation, la compassion, la beauté, la tendresse et la délicatesse, entre autres (Rodríguez, 2012 : 245).

De par la composition de l'image, les portraits peuvent être confondus avec des photographies de type populaire, très courantes à l'époque, des photographies enregistrant des métiers ou même, dans certains cas, avec des photographies ethnographiques. Par ces dernières, j'entends les photographies prises avec des prétentions scientifiques d'enregistrement des cultures ou à des fins administratives et bureaucratiques. D'une manière générale, les quatre sous-genres mentionnés sont des photographies d'individus, de couples ou de groupes, dont l'objectif est de capturer les sujets. Le choix du cadrage n'est pas anodin, il implique un réseau de représentations liées au social, au politique et au culturel. Ce sont des fenêtres qui nous permettent de jeter un coup d'œil sur les relations de pouvoir traversées par les catégorisations de genre, de classe et de race. Dans le cas des photographies de types ou de métiers populaires, l'objectif n'était pas de saisir l'individualité des sujets, mais de construire un réseau de symboles nationaux qui conjuguerait le corps social en abstrayant les caractéristiques générales. Ce processus, explique José Antonio Navarrete, a contribué à romantiser les politiques d'exclusion, d'une part, et, d'autre part, à nuancer les inégalités sociales et ethniques traversées par une pensée racialiste avec laquelle la société était hiérarchisée (Navarrete, 2017 : 49).

Certains éléments liés au langage de la technique photographique sont essentiels pour déterminer la structure formelle des portraits. Les cadrages peuvent être rapprochés, en demi-longueur ou en longueur ; les sujets peuvent être posés de face, de profil ou de trois-quarts de profil, et peuvent être debout ou assis. Les autres caractéristiques, telles que les poses, les gestes, les vêtements et les éléments décoratifs, dépendent du contexte de production et des objectifs des sujets. C'est l'un des principaux points qui établissent les différences entre les portraits, les types folkloriques, les photographies d'artisanat et les photographies ethnographiques. D'autres éléments de distinction sont les différents usages et significations qui leur sont attribués au cours de leur circulation.

Qu'est-ce qui distingue les portraits des autres thèmes et formes de photographie de femmes ? Les chercheuses Solange Ferraz et Vania Carneiro les définissent comme un moyen utilisé par les groupes sociaux "pour se représenter eux-mêmes" (Carneiro, 2005 : 271). En d'autres termes, la personne représentée est consciente qu'un enregistrement de son image sera effectué. En revanche, les photographies de types cherchent précisément l'inverse : dépouiller les sujets de leur individualité, les réduire à des représentants d'une collectivité et mettre en évidence des éléments particuliers qui distinguent une culture des autres. Malgré cela, intégrés dans une économie visuelle, les usages qui ont été faits de ces portraits ont pu modifier le sens originel pour lequel ils avaient été créés.

En reprenant la proposition de Monique Scheer, qui aborde les émotions comme des pratiques corporelles, il est possible d'interpréter les portraits en récupérant leur caractère subjectif, dans lequel le corps est lié à des processus cognitifs et l'agent extériorise ses émotions par la pratique (Scheer, 2012 : 200). Le choix des vêtements et des poses étaient des actions assumées comme faisant partie du rituel de se photographier et de la féminité. Se rendre au studio photographique n'est pas un événement quotidien et, à ce titre, les vêtements choisis correspondent à ce qui est attendu d'une telle cérémonie. La position du corps est déterminée par les aspects techniques de la photographie (vitesse des temps de pose, lumière, etc.), mais aussi par l'image à projeter. Si l'on tient compte de cette question, il est possible d'identifier des modèles et des différences de classe, de race et de sexe.

L'ethnicité dans les portraits. La "Jolie Indienne" et les femmes guadeloupéennes du Guatemala

Le phénomène du Guadalupanismo au Guatemala s'est répandu en raison de sa proximité géographique avec le Mexique. Cependant, comme l'explique l'historien Arturo Taracena, il n'a pas pris racine dans le pays d'Amérique centrale dans le cadre d'un projet nationaliste, ni n'a été associé à une idée de mestizaje, comme ce fut le cas au Mexique. Son développement a été marqué par différentes conjonctures politiques et sociales sur plusieurs siècles (Taracena, 2008 : 14).

Parmi les différentes formes d'expression que Taracena a identifiées dans l'évolution du guadeloupéisme au Guatemala, l'une des pratiques les plus anciennes consiste à habiller les bébés en "Juan Diegos".4 et "Marías" depuis les premiers mois de la vie jusqu'à l'âge de sept ans, tous les 12 décembre. Selon l'auteur, cette pratique remonte à 214 ans et est apparue à Antigua Guatemala, et depuis lors, il est devenu une tradition pour les classes moyennes de la capitale et d'Antigua de se rendre aux sanctuaires dédiés à la Vierge de Guadalupe avec leurs enfants "déguisés" (Taracena, 2008 : 132). L'historien insiste sur le terme "déguisement", car habiller les enfants des indigènes n'impliquait pas d'assumer, temporairement ou symboliquement, une identité ethnique, mais plutôt que les costumes servaient "d'artifice pour obtenir les faveurs mariales" (Taracena, 2008 : 14).

La presse guatémaltèque au tournant du siècle xix et précoce xx a suivi la pratique consistant à habiller les enfants en "Juan Diegos" et en "Marías", qui était encouragée parmi les jeunes femmes non indigènes de la capitale. Les journaux de l'époque invitaient les jeunes femmes à publier leurs photographies dans leurs pages (Taracena, 2008 : 155). Dans le journal L'impartial en 1924, une invitation a été lancée au "rezado" du 12 décembre avec le privilège "d'habiller nos filles et nos garçons - et même les plus âgés - en Indiens, qui apparaissent ainsi charmants".5

Les prières ont été accompagnées d'éclairages de rue, de feux d'artifice et du passage de jeunes gens déguisés. L'occasion était saisie pour célébrer la "jolie Indienne", comme on appelait les ladinas "déguisées" en Indiens.

Jour de la Guadalupana [...] Jour des fausses nourrices et des Indiens blonds à l'oxygène. Pourquoi te déguiser naturellement alors que ton sourire est ésotériquement yankiyogi, théosophique, et dit la sagesse, du sombre Démiurge et des académies de philosophie et de piano des Etats-Unis. Tu danses le fox-trot des filles chiclet et non le son grondeur et délié des hiérodules de bronze qui, à Atitlán, enflammaient leur beauté dans les cabarets d'étoiles quand, ivres d'octle, elles attendaient la lumière de Tonalí, couchées et endeuillées dans l'ombre allongée des idoles.

Et dans ce retour au passé, à la page régionale, tu te sens bien, dans le confort de ton güipil, avec l'envie de t'accroupir devant une meule, de faire des tortillas de maïs en les claquant fort, dans la joie de ta résurrection. Et dans ce battement d'aras feignant les costumes joyeux, je t'ai découvert, plein de chalchihuites néphrites, aux bras puissants et nus, capables de faire s'entrelacer en eux la convoitise annelée des chanes, dans un groupe de serpents sacrés.6

La citation ci-dessus évoque un certain nombre de stéréotypes sur les femmes indigènes. Par exemple, l'expression "fausses nourrices" exprime le fait qu'il s'agissait d'un travail réservé aux femmes indigènes, et l'expression "Indiennes blondes à l'oxygène" renforce le caractère déguisé de la robe, portée par les femmes blanches. Lorsque l'auteur indique que la tradition de s'habiller en Indienne est un retour au passé, qui en même temps fait toujours partie de la vie quotidienne des femmes indigènes, il fait référence à un retard, comme s'il s'agissait de cultures statiques dans le temps. En outre, la citation comporte également une charge sexuelle, dans des phrases telles que le confort du huipil, la position pour utiliser la meule, "les bras puissants et nus" lors de la préparation des tortillas, qui, selon l'auteur, sont capables d'enchevêtrer "le désir annelé des chanes, dans un groupe de serpents sacrés".7 Ce qui implique que ces éléments suscitent des passions.

La figure de la Vierge Marie a joué un rôle central dans la consolidation de la culture catholique. Dans le cas du Mexique, elle a joué un rôle clé dans le développement de l'identité nationale, tandis qu'au Guatemala, sa ferveur a été pratiquée de différentes manières en fonction de la position dans la structure sociale. Dans tous les cas, la Vierge était le modèle de femme promu par l'Église catholique en tant que vierge, épouse et mère de Jésus. Sur la base de ces valeurs et de ces idées, un contrôle du comportement et de la sexualité des femmes était justifié, et celles qui ne correspondaient pas à ce modèle, aux yeux de l'Église et de la société, n'entraient pas dans la catégorie des "bonnes femmes" (Ericastilla, 1997 : 36). Il n'est donc pas surprenant que le culte de Guadalupe ait été associé à l'idée de féminité et se soit confondu avec les autoreprésentations photographiques.

L'illustration suivante est un exemple des scènes publiées dans la presse pour commémorer cette date. Elle montre un groupe d'adolescentes dans leurs costumes respectifs, avec leurs paniers de fruits ou leurs cruches comme les femmes indigènes les portaient. L'une d'entre elles, dans le coin inférieur droit, porte même une poupée comme un bébé. Ces éléments font partie du stéréotype de la femme indigène qui a été nourri par la photographie et reproduit dans ce type de coutumes.

Au cours des mêmes décennies, dans le Mexique post-révolutionnaire, l'idée de mestizaje a été cimentée en tant que condition de la cohésion nationale, ce qui a conduit à une folklorisation des éléments identitaires des peuples indigènes. Une pratique populaire parmi les citadines mexicaines consistait à se faire photographier portant des costumes traditionnels de certaines régions du pays. Par exemple, le costume poblana chinois ou le costume tehuana. Poole interprète ce phénomène comme faisant partie d'un processus d'intégration de "las patrias chicas", c'est-à-dire des différentes identités régionales, pour les rendre nationales. En ce sens, la forme vestimentaire caractéristique des groupes ethniques, convertie en "costumes typiques", est devenue une mode parmi les groupes urbains (Poole, 2004 : 68).

Au Guatemala, il y a également eu un processus de folklorisation des peuples indigènes, bien qu'avec ses propres particularités. L'un des aspects qui pourrait le distinguer des exemples mexicains est que les photographies des Guadalupanas n'ont pas "performé l'indigénat", mais plutôt la dévotion Guadalupana, ce qui associe implicitement la folklorisation. Contrairement au cas mexicain, où le costume Tehuana ou China Poblana a été approprié par d'autres groupes que les Zapotèques, les portraits des Guadalupanas guatémaltèques renvoient à l'imaginaire de l'"Indien" ou plutôt du "joli Indien", en utilisant des costumes Cobanera ou ce qui se rapproche le plus du costume K'iche maya, qui, comme l'illustre Taracena, reflète également la place de l'"Indien" dans l'imaginaire national guatémaltèque.

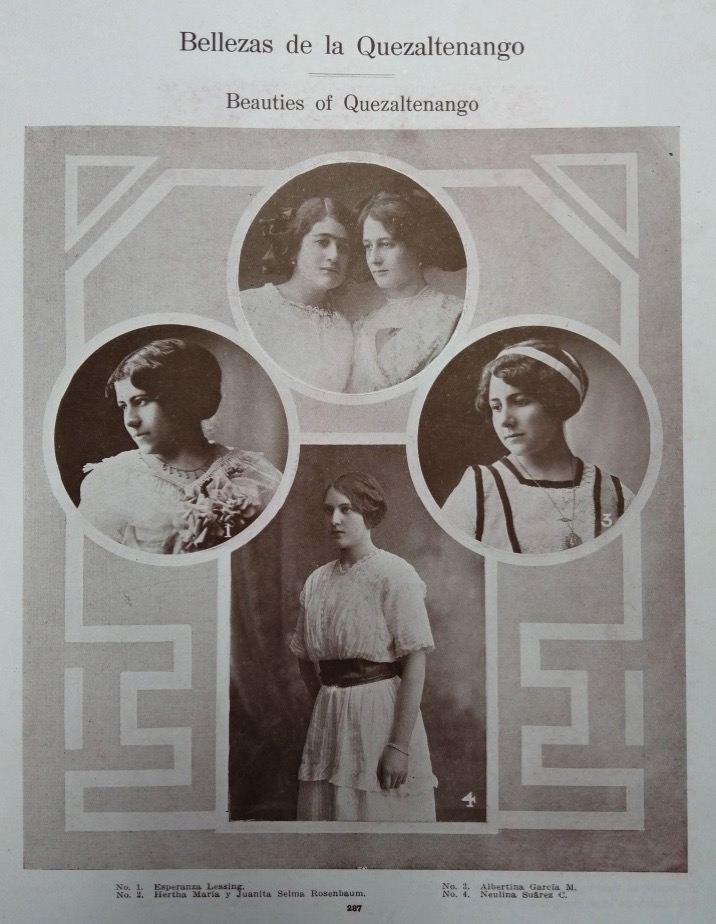

Les coiffures marquent également une distanciation des modèles par rapport à une identité ethnique liée aux peuples indigènes du Guatemala. Dans les portraits réalisés en studio par le photographe Tomás Zanotti (1900-1950), basé à Quetzaltenango, de femmes K'iches, Kaqchikel, Mam et Poqoman, toutes ont les cheveux longs attachés par une ou deux tresses.8 Tandis que les jeunes femmes ladines adoptent le style "bob" en vogue dans les années 1920 ou les cheveux longs, mais attachés en chignon. Cette mode de la coiffure est attestée dans les chroniques des L'impartial sur la commémoration du 12 décembre.

Les têtes sont ornées non pas de plumes et de fleurs exotiques, mais de l'imposant tun-tun ou du chojop enchevêtré. Pour les mettre aujourd'hui, il a fallu recourir à de fausses tresses, car la tyrannie de la mode a depuis longtemps retiré des têtes féminines les longs cheveux dont nos Indiens, les vrais, les authentiques, ceux dont les mains sont calleuses par la corvée quotidienne de la mouture et qui connaissent la douleur de la vie dans le ranch, n'ont pas encore renoncé. Les mains aujourd'hui, au lieu de sacs de toilettes et des parapluies colorés portent des balais grossiers ou des corbeilles de fruits. La jolie Indienne passe, attirant tous les regards derrière elle, sous les arcs de triomphe du quartier de Guadalupan. Aujourd'hui, elle porte cette robe en hommage et en coquetterie. L'hommage est pour la Vierge bien-aimée qu'elle priera avec ferveur dans le sanctuaire et qui, un jour comme aujourd'hui, a porté la robe indigène lors de l'apparition. La coquetterie est pour les êtres humains, pour ceux qui doivent contempler dans les rues la belle Indienne qui porte la robe indigène, le véritable costume de lumière.9

Cela renforce l'idée que l'intention de s'habiller en Indiens n'était pas d'assumer ou de s'approprier cette identité, mais de participer à la folklorisation qui entourait le Guadalupanismo, sans pour autant se défaire de leur qualité sociale. La citation confirme le double sens du costume indigène : celui de l'hommage à la Vierge et celui de la coquetterie, en tant que "jolies Indiennes".

Il est intéressant de noter les différents idéaux de beauté que chaque pays a cherché à promouvoir, en fonction de son projet national. Au Mexique, en 1921, le concours de beauté "La india bonita" a été organisé, censé célébrer l'identité rurale et indigène pour tenter de rompre avec le discours du Porfiriato, qui dénigrait le rural. Cependant, selon l'historienne Adriana Zavala, ce type d'événement a en fait donné une continuité à un discours public dans lequel la transition des femmes rurales ou indigènes vers un environnement urbain était représentée. L'une des continuités entre l'idéal féminin du Porfiriato et celui de la post-révolution est "la fascination de l'intellectuel masculin pour le trope de la femme rurale en tant que dépositaire de la pureté culturelle et féminine" (Zavala, 2006 : 151).

Au Guatemala, il est clair que les "jolies Indiennes" étaient les femmes ladino déguisées en Indiennes et non les vraies Indiennes. Je pense que le déguisement indigène était utilisé pour exprimer un flirt qui aurait été normalement désapprouvé. Étant donné qu'il s'agissait de promouvoir la pureté de la féminité, les femmes ladines devaient se comporter de manière pudique et veiller à ne pas susciter de passions. Le fait de se déguiser en femmes indigènes pouvait être interprété comme l'exercice d'une prétendue coquetterie, voire d'une érotisation, comme le montre la citation suivante El Imparcial.

Portraits de femmes dans la presse écrite

La chercheuse Elsa Muñiz explique que les représentations du féminin et du masculin étaient liées à la compréhension d'un ordre social structuré par la construction et la modélisation du corps sexué, traversé par des notions culturelles qui le transformaient en genre, c'est-à-dire en corps enculturé (Muñiz, 2002 : 13). À cet égard, je soutiens que la culture visuelle a été l'un des moyens par lesquels ces notions ont été promues et enracinées. En outre, les magazines et les livres illustrés sélectionnaient soigneusement les portraits qui reflétaient ces idéaux génériques.

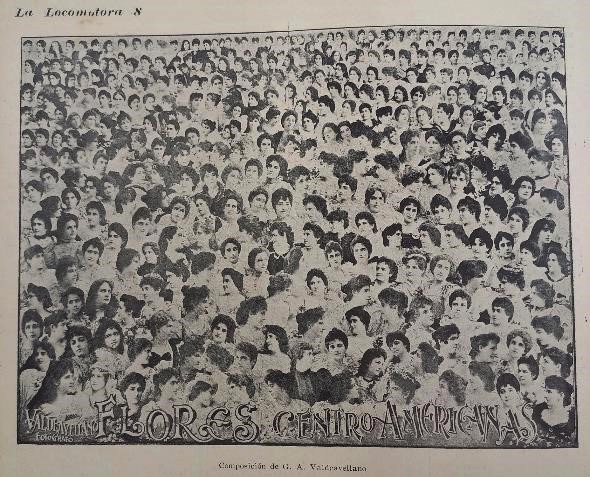

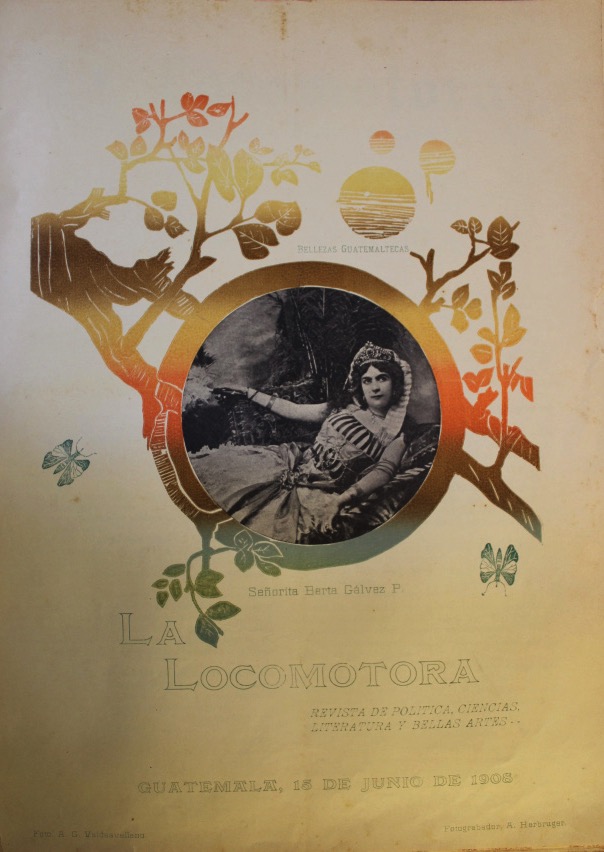

Dans le magazine La locomotive (1907-1908) est illustré par les compositions photographiques du photographe pro-gouvernemental Alberto G. Valdeavellano, qui consistait en des montages de vues de la ville ornées de motifs l'art nouveau. Le contenu était également accompagné de portraits d'hommes politiques et d'officiers militaires, et une section était consacrée aux "beautés guatémaltèques" ou aux "fleurs d'Amérique centrale". Le texte et les illustrations sont rarement liés, et l'identité des jeunes femmes est rarement indiquée. Les studios photographiques de Valdeavellano étaient parmi les plus populaires, il est donc possible qu'il ait utilisé le matériel de sa vaste collection pour créer des compositions telles que celle de l'image 2.

Dans le numéro de juin 1908, la couverture était illustrée par Mlle Berta Gálvez P., qui posait pour son portrait dans un costume aristocratique européen, comme une expression performative des aspirations des élites guatémaltèques à simuler la "haute" culture.

L'inclusion de photos de femmes est restée constante pendant plusieurs décennies dans la presse. Au L'impartialOutre la couverture des Guadalupanas, des portraits de ladinas guatémaltèques et parfois d'étrangers étaient publiés quotidiennement. Dans le numéro du 9 décembre 1924, la couverture était consacrée au Pérou à l'occasion de la commémoration de la bataille d'Ayacucho.10 Au milieu de la page se trouvait une biographie de Francisco Pizarro, considéré comme le fondateur de la ville de Lima. La seconde moitié était occupée par des "beautés péruviennes"..

Le contenu et les illustrations n'ont aucun rapport avec la bataille d'Ayacucho, qui n'est pas mentionnée. De plus, le portrait du principal conquérant du royaume du Pérou est donné. Quant aux images en question, l'insertion de "beautés péruviennes" indique qu'il s'agissait d'une pratique répandue. De plus, il est frappant de constater que, comme au Guatemala, l'idéal de beauté péruvien est la femme blanche, dans un pays où la population indigène est très importante.

De retour au Guatemala, je me pencherai plus en détail sur le cas du Livre bleu (1915) comme exemple illustratif d'une économie visuelle du portrait, conçue pour l'observateur étranger. J'utilise le terme "observateur" au masculin car c'est précisément le regard masculinisé vers lequel la production de ces œuvres était orientée. Les Livre bleu était un ouvrage destiné à promouvoir les investissements étrangers au Guatemala, et une sélection minutieuse a donc été effectuée quant à ce qui devait être projeté sur le pays. Son objectif était "d'offrir au capitaliste et au touriste étrangers, ainsi qu'au fils du Guatemala, une exposition authentique de l'état de progrès atteint par ce beau et sympathique pays".11

Les portraits de femmes ont été inclus dans le livre pour trois raisons. Premièrement, présenter quelques femmes professionnelles. Deuxièmement, montrer des femmes de la classe dirigeante posant en portrait avec leur famille. Enfin, pour présenter les "beautés du Guatemala". Cette dernière était une section du livre dans laquelle les portraits de jeunes femmes des principales villes du pays étaient disposés de manière à mettre en valeur leur beauté. Pour ce faire, le format populaire des compositions a de nouveau été utilisé, une série de photogravures étant réparties sur une seule page au design attrayant. Les femmes indigènes sont également présentes dans ce livre, mais dans d'autres sections de l'ouvrage, auxquelles je ferai référence dans les sections suivantes.

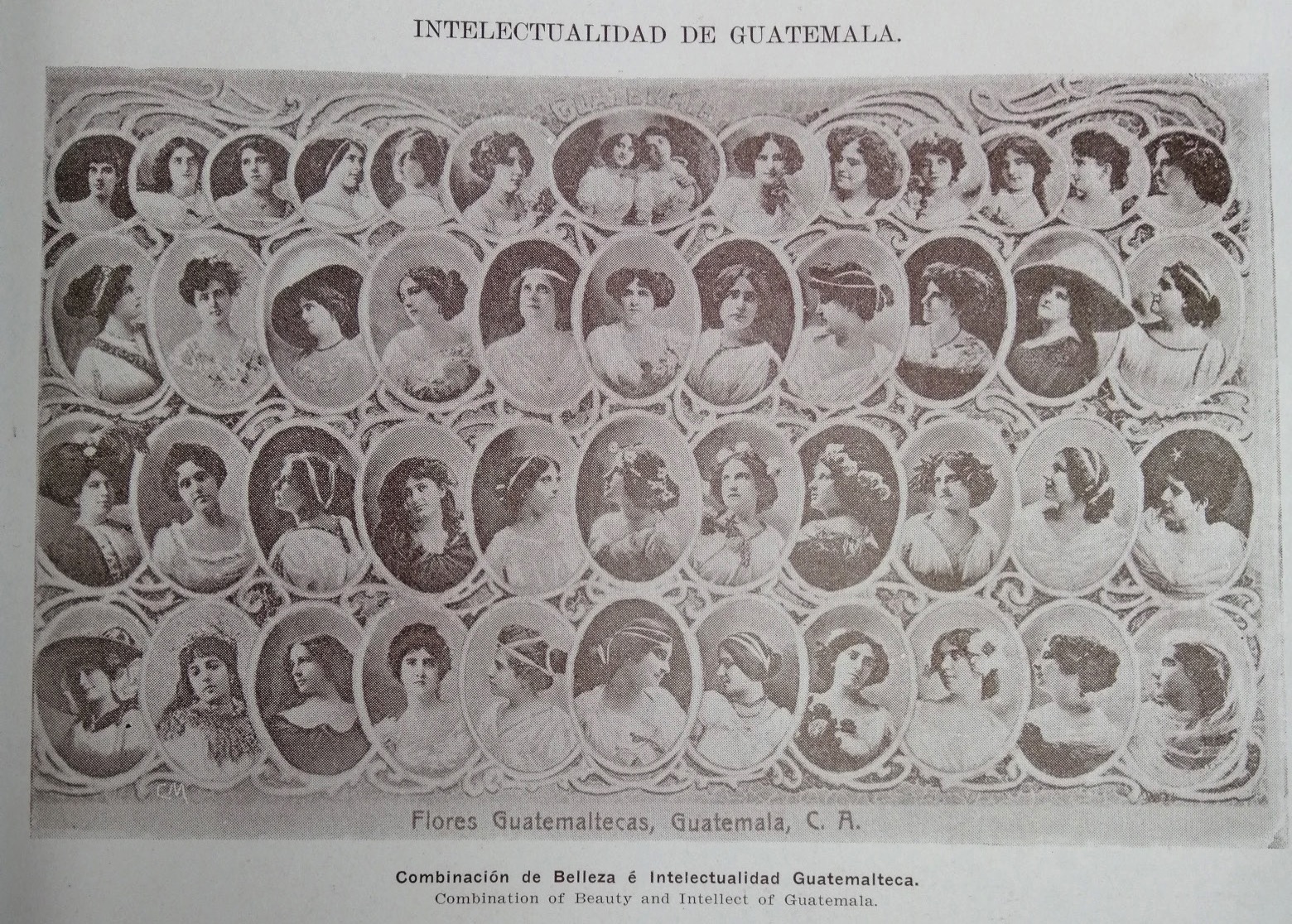

Dans la section "Intellectualité au Guatemala", un aperçu de l'histoire de la littérature est donné. Il mentionne les principaux écrivains et quelques œuvres d'intérêt historique dans chacune des étapes considérées comme importantes jusqu'alors, depuis la conquête, la période monarchique et le XXe siècle. xix. Ils affirment qu'avant 1871, l'horizon de la connaissance s'est ouvert aux femmes, car avant cette date, leur vie était régie par un système colonial : "c'est-à-dire qu'elles étaient consacrées exclusivement aux travaux de la maison, qu'elles ne se consacraient qu'à une partie de ces travaux, qu'à la prière, et qu'il y en avait peu, on peut dire que seules celles des familles principales, qui savaient lire et écrire".12 Parmi les intellectuels cités figurent la poétesse Josefa García Granados, l'historienne et prosatrice Natalia Gorriz, les sœurs Jesús et Vicenta Laparra de la Cerda, fondatrices des journaux La voix des femmes (1885) y L'idéal (1887-1888).13

Pour illustrer l'intelligentsia guatémaltèque, un montage de 46 portraits ovales en gros plan de jeunes femmes a été réalisé sous le titre "Combinaison de la beauté et de l'intellectualité guatémaltèques".

En réalité, le collage Les portraits ne sont pas liés au contenu des pages et aucune femme n'est identifiée. Les prises de vue sont en gros plan, de profil et de forme ovale pour mettre en valeur les jeunes femmes aux ornements colorés, tels que colliers, grands chapeaux ou coiffes fleuries, et aux coiffures volumineuses. La plupart d'entre elles ont un visage aigu, avec des traits fins et un teint très clair.

Mlle Helena Valladares de la Vega, originaire de Guatemala City, a été décrite comme suit : "Sa silhouette sculpturale nous transporte à l'époque galante des Louises de France, lorsque Watteau peignait ses divines bergères, que les blonds vicomtes se disputaient leurs amours et que les abbés courtisans égrenaient des madrigaux aux pieds des Marquises". Avec la citation ci-dessus, il est clair que le paramètre de mesure de la beauté féminine recherché dans le concours était les caractéristiques qui se référaient à une esthétique francisée.14

Une autre ressource pour montrer plus de portraits de jeunes femmes a été de consacrer une page à la présentation des "beautés" de la capitale, d'Antigua, de Quetzaltenango et de Cobán. Chaque jeune femme représentée est présentée avec son nom et son prénom. La plupart d'entre elles sont des filles de médecins, d'écrivains ou d'hommes d'affaires, et l'accent est mis sur le fait qu'il s'agit de jeunes femmes. La composition cherche à perpétuer une ressemblance avec les sculptures en buste qui font référence à un style classique ou néoclassique.

D'après ce qui a été montré jusqu'à présent, la beauté féminine guatémaltèque promue était totalement décolorée, non seulement au sens littéral de la couleur de la peau des femmes, mais aussi dans la manière dont elles étaient représentées. Dans les portraits diffusés dans le Livre bleu une esthétique bourgeoise a été exploitée au maximum (voir image 6). En ce sens, la représentation idéalisée des femmes guatémaltèques impliquait la démarcation des indigènes. Dans la mesure où aucun type national guatémaltèque d'ethnicité indigène n'a été promu ou consolidé, les efforts ont plutôt porté sur sa dissimulation.

Portraits des mengalas

La proposition méthodologique que je présente ici comprend non seulement l'analyse des personnes surreprésentées, mais met également en évidence les absences, les lacunes et les personnes sous-exposées. Bien que les femmes indigènes ne répondent pas aux critères de beauté des discours visuels, il convient de s'interroger sur l'absence d'autres identités subalternes telles que les mengalas dans la presse écrite.

Le costume du mengala se compose d'une longue et large jupe qui descend jusqu'aux chevilles, nouée à la taille par deux rubans dont la couleur varie en fonction de l'âge. La blouse, généralement à manches longues et bouffante jusqu'au coude ou au poignet, est ornée de dentelle. Sous la jupe, elles portaient des fouets amidonnés ou des naguas pour donner du volume à la jupe. Les autres accessoires comprenaient un tablier pour la partie avant de la jupe, un serre-couverture pour le buste, une jambière allant de la taille aux chevilles, des bas de fil et de soie, des châles et des écharpes pour le froid. Traditionnellement, elles portaient des bottes noires à crampons, mais beaucoup d'entre elles étaient pieds nus. Leurs cheveux étaient disposés en deux tresses entrelacées de rubans colorés. Pour les bijoux, elles portaient de grandes boucles d'oreilles et des colliers, de préférence en or ou en argent (Escobar, 2017).

Cette mode remonterait à la période monarchique, car c'est ainsi que l'on identifiait les métis. Cependant, son utilisation s'est prolongée jusqu'aux alentours de 1890 et a gagné en popularité sous le régime de Manuel Estrada Cabrera. Au fil du temps, le terme a commencé à désigner les femmes qui avaient un style vestimentaire influencé par l'Espagne et, au XVIIIe siècle, il était utilisé pour désigner les femmes métisses. xx était utilisé pour désigner les femmes d'origine métisse qui portaient ce vêtement comme costume régional. L'anthropologue Judith Samayoa raconte que les mengalas étaient des femmes indépendantes qui, grâce à leur production de sucreries, ont atteint une certaine stabilité économique dérivée du tourisme qui venait à Amatitlán. Nombre d'entre elles ont été embauchées comme cuisinières dans les maisons de loisirs situées sur les rives du lac du même nom (Chajón, 2007 : 3).

Au cours de mes recherches dans les sources imprimées, je n'ai trouvé qu'une seule représentation des mengalas. Dans le livre Leçons de géographie de l'Amérique centrale Quelques gravures de types indiens du Guatemala ont été incluses. Les illustrations sont identifiées en fonction de leur lieu d'origine. Par exemple, "Indiens de Santa María de Jesús", "India de la Antigua", "Indígena de Mixco", etc. La façon dont la mengala de l'image 7 est qualifiée de "femme du peuple" est significative, car sa définition est ambiguë. Le terme en tant que tel ne fait pas directement référence à une appartenance ethnique, mais son utilisation attribue un statut de classe. Tout d'abord, le terme indigène ou indien est supprimé, ce qui indique que les mengalas ont transcendé cette catégorie. Avec le mot "pueblo", cela signifie qu'ils appartenaient encore aux majorités populaires. Quant à l'illustration, la gravure montre le visage de la jeune femme, vêtue du costume traditionnel mengala, aux longs cheveux crépus, appuyée sur un bureau avec un vase, ce qui n'est pas sans rappeler les portraits de studio.

Les mengalas rappellent les cholas boliviens décrits par Deborah Poole dans Vision, race et modernité (1997), dans son analyse de l'album offert à la Société de Géographie de Paris le 27 juin 1885 par le Dr L. C. Thibon, consul de Bolivie à Bruxelles. L'album contient des vues du pays, des portraits des classes supérieures et des hommes politiques, ainsi que des cartes de visite avec des types sud-américains tels que des gauchos et des types nationaux boliviens. Parmi ces derniers, 32 cartes de cholas, presque tous dans la même pose très similaire à l'image 7.

Les cholas étaient le nom donné aux femmes d'origine indigène qui adoptaient un style vestimentaire espagnol ou urbain. Elles pouvaient également être métisses ou non (Poole, 1997 : 126). Comme les tapadas péruviennes, les cholas boliviennes avaient une identité fluide, car elles ne pouvaient pas être cataloguées dans une catégorie raciale et ne pratiquaient pas non plus un seul métier, transcendant les définitions de blanc, de métis et d'indien. Même les vêtements et les bijoux pouvaient représenter la richesse, transgressant ainsi les classes sociales. En tant que tels, ils n'étaient pas liés aux règles de la classe bourgeoise, ni à une culture andine traditionnelle. Poole considère ainsi que leur corps et leur image s'inscrivent de manière unique dans les fantasmes européens de pouvoir et de possession (Poole, 1997 : 126).

On peut établir des parallèles entre les cholas de Bolivie et les mengalas du Guatemala, en tant que femmes économiquement autonomes et racialement ambiguës. Les femmes comme les mengalas, des marchandes qui occupaient l'espace public, contredisaient l'idée de la femme délicate et moralement responsable véhiculée par la presse écrite. D'autre part, en ne correspondant pas aux stéréotypes des femmes indigènes, les mengalas représentaient pour les élites intellectuelles une contradiction avec leur vision polarisée de la société. Il est possible que, compte tenu de cette ambiguïté identitaire, la circulation de leurs représentations dans la presse écrite ait été limitée.

Un autre cas représentatif de la circulation d'images photographiques dans des œuvres imprimées est celui du photographe et imprimeur José Domingo Laso, de Quito, en Équateur. Le photographe a réalisé des portraits de familles blanches, ainsi que des cartes postales représentant des scènes de genre et des types populaires. Dans les vues urbaines, le photographe a littéralement effacé ou "habillé" en femmes les indigènes qui apparaissaient incidemment sur ses clichés, avec des robes volumineuses à la française. Pour François Xavier Laso, cette pratique de dissimulation participe de la construction de la nation équatorienne et de la photographie hygiénique et moderne, idéologie partagée par le photographe (Laso, 2015 : 114).

Comme l'explique Poole, la photographie de portrait des classes populaires, des paysans et des indigènes montre que, loin d'être catalogués par les processus de racialisation et les typologies, les utilisateurs y ont résisté et se les sont appropriés. De même, les familles indigènes de Quetzaltenango ont utilisé la photographie pour justifier leur rôle dans le modèle de la nation, tout en revendiquant leur identité et en se donnant le droit de s'autoreprésenter (Grandin, 2004 : 143). Cependant, la presse écrite des élites urbaines guatémaltèques contrôlait le flux des portraits qui méritaient d'être exposés à un public plus large afin de projeter une idée de la nation.

Conclusions

Dans un pays multiethnique comme le Guatemala, l'absence des femmes indigènes dans les pages de la presse et des publications est flagrante. S'il est vrai que des images de "types indiens" ont été publiées, elles étaient soit de nature folklorique, soit destinées à les montrer comme une main-d'œuvre potentielle. La sélection des portraits, en revanche, visait à présenter un idéal de beauté guatémaltèque, essentiellement ladinisé et visuellement blanchi, de manière à attirer l'œil masculin, principalement occidental. Cette tendance ne se limite pas au seul Guatemala, comme le montre l'exemple des "beautés péruviennes". Cependant, elle marque une distance importante avec le cas du Mexique en ce qui concerne le sens donné aux "Indias Bonitas". Les "Indias Bonitas" mexicaines étaient ces jeunes femmes indigènes attirées par les hommes mexicains et qui constituaient la genèse du mestizaje. Au Guatemala, en revanche, les "Indias Bonitas" sont des jeunes femmes ladines déguisées en femmes indigènes, qui ne prétendent pas assumer une identité indigène ni leur rendre hommage en tant que symboles nationaux, mais seulement dans le cadre de la célébration mariale.

On peut donc dire qu'il y a eu une tendance à rendre les femmes indigènes invisibles en tant que partie de l'identité nationale, du moins dans les récits visuels de la presse et de l'industrie de l'imprimerie, afin de montrer un Guatemala en voie de ladinisation. L'absence d'autres identités fluides telles que les Mengalas, qui rompent avec le binôme indien-ladino du modèle libéral et qui, en outre, montrent l'échec du projet de ladinisation, répond à la même logique.

Bibliographie

Aguayo, Fernando y Julieta Martínez (2012). “Lineamientos para la descripción de fotografías”, en Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coords.). Investigación con imágenes. Usos y retos metodológicos. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,pp. 191-228.

Burke, Peter (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.

Chajón Flores, Aníbal (2007). El traje de mengala, muestra de la cultura mestiza guatemalteca. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Carneiro de Carvalho, Vania y Solange Ferraz de Lima (2005). “Individuo, género y ornamento en los retratos fotográficos, 1870-1920”, en Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coords.). Imágenes e investigación social. Ciudad de México: Instituto Mora.

Carreño, Manuel A. (1853). Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales (Pedro Roque, ed.), versión digital, p. 84. Recuperado de: https://www.academia.edu/7225128/manual_de_carre%C3%91O

Casaús Arzú, Marta E. (1999). “Los proyectos de integración social del indio y el imaginario nacional de las élites intelectuales guatemaltecas, siglos xix et xx”, Revista de Indias, vol. lix, núm. 217, pp. 775-813.

Dubois, Philippe (1986). El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Barcelona: Paidós.

Escobar, José Luis (2017). “Mengalas, el vestido antaño de las mestizas”, Prensa Libre. Periódico líder de Guatemala, sección Revista D, 16 de julio, versión digital. Recuperado de: https://www.prensalibre.com/revista-d/mengalas-el-vestido-antao-de-las-mestizas/, consultado el 01 de junio de 2022.

Ericastilla Samayoa, Ana Carla (1997). “La imagen de la mujer a través de la criminalidad femenina en la Ciudad de Guatemala (1880-1889)”. Tesis de licenciatura. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos.

Grandin, Greg (2004). “Can the Subaltern be Seen? Photography and the Affects of Nationalism”, Hispanic American Historical Review, 84:1, Duke University Press.

Laso Chenut, François Xavier (2015). “La huella invertida: antropologías del tiempo, la mirada y la memoria. La fotografía de José Domingo Laso. 1870-1927”. Tesis de maestría. Quito: flacso Ecuador.

Muñiz, Elsa (2002). Cuerpo, representación y poder. México en los albores de la reconstrucción nacional, 1920-1934. Ciudad de México: uam.

Navarrete, José Antonio (2017). Fotografiando en América Latina. Ensayos de crítica histórica. Montevideo: Centro de Fotografía de Montevideo.

Onfray, Stéphany (2016). “La imagen de la mujer a través de la fotografía en el Madrid decimonónico: el ejemplo de la colección Castellano de la Biblioteca Nacional de España”, en Abel Lobato Fernández et al. El legado hispánico. Manifestaciones culturales y sus protagonistas, vol. 1. León: Universidad de León.

Ortiz Gaitán, Julieta (2003). Imágenes del deseo. Arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana (1894-1939). Ciudad de México: unam.

Pezzat Sánchez, Paulina (2021). “Los retratos del ‘bello sexo’. Una aproximación interseccional a los retratos de estudio femeninos en Guatemala, 1900-1950”, Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, núm. 43, pp. 29-48.

Picaudé, Valérie (2001). “Clasificar la fotografía, con Perec, Aristóteles, Searle y algunos otros”, en Valérie Picaudé y Philippe Arbäizar (eds.). La confusión de los géneros en fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Poole, Deborah (1997). Vision, Race, and Modernity. A Visual Economy of the Andean Image World. Princeton: Princeton University Press.

— (1999). “Raza y retrato hacia una antropología de la fotografía”, Cuicuilco, vol. 6, núm. 16, mayo-agosto.

— (2004). “An Image of our Indian”: Type Photographs and Racial Sentiments in Oaxaca. 1920-1940”, Hispanic American Historical Review, vol. 84, núm. 1, pp. 37-82.

Reina, Rubén (1959). “Continuidad de la cultura indígena en una comunidad guatemalteca”, en Jorge Luis Arriola (ed.). Cuadernos del Seminario de Integración Social Guatemalteca, núm. 4.

Rodríguez Morales, Zeyda (2012) “La imagen de las mujeres en postales de la primera mitad del siglo xx en México y su relación con la identidad y la afectividad”, en Sara Corona Berkin (coord.). Pura imagen. Métodos de análisis visual. Ciudad de México: conaculta, pp. 225-264.

Schaeffer, Jean-Marie (2004). “La fotografía entre visión e imagen”, en Valérie Picaudé y Philippe Arbaïzar (eds.). La confusión en los géneros en fotografía. Barcelona: Gustavo Gili.

Scheer, Monique (2012). “Are Emotions a Kind of Practice (And is That What Makes Them Have a History)? A Bourdieuian Approach to Understanding Emotion”, History and Theory, 51. Wesleyan University, mayo, pp. 193-220.

Taracena Arriola, Arturo (2002). “Guatemala: del mestizaje a la ladinización. 1524-1964”. Austin: Texas Scholars Works, Universidad de Texas, pp. 1-24.

— (2005). “La fotografía en Guatemala como documento social: de sus orígenes a la década de 1920”, en Imágenes de Guatemala. 57 fotógrafos de la Fototeca de cirma y la comunidad fotográfica guatemalteca. Antigua Guatemala: cirma.

— (2008). Guadalupanismo en Guatemala. Culto mariano y subalternidad étnica. Mérida: unam/cephics.

Valdez Marín, Juan Carlos (2014). Conservación de fotografía histórica y contemporánea. Fundamentos y procedimientos. Ciudad de México: inah.

Zavala, Adriana (2006). “De santa a india bonita. Género, raza y modernidad en la ciudad de México, 1921”, en María Teresa Fernández Aceves, Carmen Ramos Escandón, Susie Porter (coords.). Orden social e identidad de género. México, siglos xix et xx. Ciudad de México: ciesas/udg.

Fuentes y Archivos

La Locomotora. Revista de Política, Ciencias, Literatura, Bellas Artes (1907). Hemeroteca Nacional de Guatemala.

El Libro azul de Guatemala (1915). Latin American Publicity Bureau Inc. Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

El Imparcial. Diario Independiente (1924). Hemeroteca Nacional de Guatemala.

El Imparcial. Diario Independiente (1926). Hemeroteca Nacional de Guatemala.

Lecciones de geografía de Centro América, por F. L., Librería y Papelería de Antonio Partegas, s/f. Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

Paulina Pezzat Sánchez est titulaire d'un diplôme d'histoire de l'université nationale autonome du Mexique. Elle a obtenu une maîtrise et un doctorat en histoire à ciesas Elle a développé des études sur l'image à Oaxaca et au Guatemala avec une approche intersectionnelle. Elle a mis l'accent sur la revalorisation des images photographiques en tant que sources d'histoire et de dialogues historiographiques en Amérique latine.