Les Vénézuéliens au Costa Rica : entre transit et installation. L'enquête ethnographique sur l'immigration récente comme contribution méthodologique à l'étude des migrations dans les pays d'arrivée.

- Jéssica Nájera

- ― voir biodata

Les Vénézuéliens au Costa Rica : entre transit et installation. L'enquête ethnographique sur l'immigration récente comme contribution méthodologique à l'étude des migrations dans les pays d'arrivée.

Réception : 15 janvier 2025

Acceptation : 20 janvier 2025

Professeur-chercheur au Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, depuis 2015 ; licence en économie, maîtrise en démographie et doctorat en études démographiques. Membre du sni et des réseaux de recherche sur la migration, la famille et le travail, ainsi que des groupes de soutien pour les migrants. Ses recherches portent sur les liens entre la migration et le travail d'un point de vue sociodémographique, en utilisant des méthodologies quantitatives et qualitatives. Elle développe des thèmes particuliers tels que les mobilités transfrontalières et les migrations entre le Mexique et le Guatemala ; les migrations internationales en Amérique latine, en particulier dans la région mésoaméricaine ; les flux migratoires et l'intégration des migrants au Mexique ; la famille, le travail et le genre. Elle a été responsable de l'enquête sur les migrations à la frontière sud du Mexique (Emif Sur) de 2005 à 2008 ; et depuis 2019, elle est membre du projet sur les migrations mexicaines/mésoaméricaines (mmp) et d'Amérique latine (lamp-enir), des projets de El Colegio de México et de l'université de Brown.

Résumé

Ces dernières années, la migration vénézuélienne vers de nombreux pays d'Amérique latine a transformé certaines villes de la région en lieux de transit et de séjour migratoire. L'objectif de cet article est de montrer l'apport méthodologique et empirique de l'enquête sur les migrations de l'Union européenne. Enquête ethnique sur l'immigration récente dans les contextes d'accueil latino-américains (lamp-enir 2021), en se concentrant sur les conditions de vie et l'histoire migratoire, professionnelle et sociale des personnes arrivant dans un pays. Les défis et les avantages d'un projet interdisciplinaire, longitudinal et multiniveau pour accéder aux populations migrantes dans une ville sont discutés et mis en évidence par l'analyse des Vénézuéliens à San José, au Costa Rica, où les ajustements familiaux, les réseaux sociaux et le projet de migration sont des exemples de la complexité de la migration rarement montrée dans les recensements et les enquêtes.

Mots clés : Les Vénézuéliens, enquête ethnique, l'immigration, méthodologie, médias sociaux

entre transit et installation : l'enquête ethnographique comme outil méthodologique pour l'étude de l'immigration vénézuélienne récente au costa rica

Ces dernières années, l'immigration vénézuélienne a transformé certaines villes en lieux de transit et de regroupement dans plusieurs pays d'Amérique latine. Cet article présente les contributions méthodologiques et empiriques des récentes études sur l'immigration vénézuélienne. lamp-enir Il s'agit d'une enquête ethnographique sur l'immigration, qui évalue les conditions de vie et l'histoire migratoire, professionnelle et sociale des immigrés arrivant dans un pays donné. Elle examine l'utilisation d'une enquête interdisciplinaire, longitudinale et multiniveaux pour atteindre les populations migrantes dans une ville, ainsi que les défis et les avantages d'un tel projet. Plus précisément, l'analyse se concentre sur les Vénézuéliens de San José, au Costa Rica, et saisit les complexités des configurations familiales changeantes, des médias sociaux et de l'accueil des immigrants d'une manière rarement atteinte dans les recensements ou les enquêtes.

Mots-clés : Vénézuéliens, méthodologie, immigrants, enquête ethnographique, médias sociaux.

Introduction

Jusqu'à ce que le xxPar le passé, les migrations internationales en Amérique latine se caractérisaient par des mouvements très concentrés sous la forme de schémas régionaux, tels que le cône sud ou la Méso-Amérique, et entre pays voisins, tels que Mexique-États-Unis, Colombie-Venezuela ou Nicaragua-Costa Rica. Les deux dernières décennies ont été marquées par un changement dans les mouvements migratoires latino-américains, les personnes se déplaçant régulièrement et plus intensément de l'Amérique du Sud vers le nord du continent, vers d'autres pays sud-américains non traditionnels et vers les pays d'Amérique centrale qui sont devenus des pays de transit et de destination. Les migrations latino-américaines actuelles sont motivées par les effets négatifs d'événements naturels, de crises politiques et économiques, ainsi que par la violence sociale dans les pays d'origine ; un exemple en est la croissance inhabituelle des migrations haïtiennes, vénézuéliennes, équatoriennes et même extra-continentales, telles que les migrations africaines et asiatiques de l'Amérique du Sud vers les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord.

Depuis 2015, l'un des flux migratoires les plus visibles en Amérique latine est la migration vénézuélienne ; selon Leonardo Vivas et Tomás Páez (2017) et Anitza Freitez (2019), d'importants changements politiques, économiques et sociaux ont débuté en 2013 qui ont conduit à une crise généralisée dans le pays au cours de l'année 2015, caractérisée par une instabilité politique et économique, qui a motivé le départ de millions de personnes à la recherche d'un meilleur endroit où vivre.1 Selon la plateforme d'intégration vénézuélienne pour les réfugiés et les migrants (2023), 7,7 millions de Vénézuéliens sont devenus des migrants et des réfugiés dans le monde, ce qui représente 22,8% de la population nationale, selon les estimations de l'Institut national de la statistique (ine2013), soit 33,7 millions pour cette année-là. La plupart des Vénézuéliens ont migré vers les pays d'Amérique latine et des Caraïbes (6,5 millions), en particulier vers la Colombie, le Pérou et le Brésil. En Amérique centrale, le Panama est le principal pays d'accueil des migrants vénézuéliens, suivi par le Costa Rica, en raison de leur double condition de pays de transit dans le couloir migratoire sud-nord de l'Amérique latine vers les États-Unis et de pays de destination.2

Le Costa Rica est historiquement un pays d'immigration centraméricaine, principalement en provenance du Nicaragua ;3 mais, au cours des cinq dernières années, il s'est imposé comme un pays de transit pour les migrants arrivant par le Panama, via la région de la jungle du Darién, à la frontière entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Selon les données du gouvernement panaméen (oim Costa Rica, 2023), au poste d'accueil temporaire pour les migrations (etrm) de Los Planes (Gualaca), bordant la ville de Paso Canoas, entrée du Costa Rica, 126 000 départs/entrées de migrants entre le Panama et le Costa Rica ont été enregistrés en 2021, avec une augmentation substantielle à 226 000 départs/entrées en 2022 ; au cours de ces deux années, une grande partie des personnes entrées par le Darién étaient des Vénézuéliens (56 et 63%, respectivement).

En octobre 2022, le gouvernement costaricien a mis en service une ligne de bus reliant sa frontière sud avec le Panama à sa frontière nord avec le Nicaragua, afin de faciliter la mobilité des migrants dont le seul intérêt était de traverser le territoire costaricien.4 La plupart des personnes qui passent par le Costa Rica sont en situation migratoire irrégulière ; celles qui ont peu ou pas de ressources économiques utilisent les transports locaux proposés par le gouvernement costaricien ou empruntent des itinéraires locaux qui atteignent la frontière nord avec le Nicaragua et passent généralement par la grande région métropolitaine de San José (capitale).

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (iom) Costa Rica (2023), bien que 84% des migrants interrogés à la frontière entre le Costa Rica et le Panama aient indiqué qu'ils prévoyaient de rester au Costa Rica pendant une journée ou quelques heures seulement (ceux qui ont utilisé les transports du gouvernement costaricien), environ 15% restent plus longtemps dans le pays. À ceux-ci s'ajoutent ceux dont la destination finale était le Costa Rica et les migrants bloqués en raison de l'incertitude politico-migratoire entre les gouvernements des États-Unis, du Venezuela et des pays par lesquels ils doivent passer pour atteindre l'Amérique du Nord : Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala et Mexique. Dans ce contexte, le profil migratoire des personnes présentes au Costa Rica est varié : personnes en situation irrégulière en transit dans le pays, personnes demandant une protection internationale, réfugiés, migrants régularisés avec une résidence temporaire ou permanente et catégories migratoires spéciales.5 Face à ce scénario migratoire, la oim Le Costa Rica (2023) estime qu'environ 300 000 Vénézuéliens résident dans ce pays ; bien qu'il estime que 2% sont en situation migratoire irrégulière, la majorité aurait un statut migratoire régulier : 32% sont des demandeurs d'asile, 12% sont des demandeurs d'un statut migratoire différent, 10% sont des résidents temporaires ou permanents et le reste a d'autres statuts.

Les migrants qui séjournent au Costa Rica s'installent généralement dans les villes situées aux frontières sud et nord du pays, ainsi que dans la capitale et sa zone métropolitaine ; certains arrivent dans des centres d'hébergement ou des logements indépendants, tandis que d'autres vivent dans la rue. En fonction de la durée de leur séjour au Costa Rica et de leur intérêt à poursuivre leur voyage migratoire ou à s'installer dans le pays, ils auront besoin d'accéder à des services de première nécessité tels que la nourriture, le logement, le travail et la régularisation migratoire, entre autres. Dans cette dynamique migratoire récente, le nombre de migrants vénézuéliens en déplacement est aussi important que leur arrivée et leur séjour dans le pays, ce qui a transformé plusieurs villes d'Amérique latine en lieux de transit, d'installation temporaire ou de destination permanente.

Les sources traditionnelles d'information sur les processus migratoires en Amérique latine ne nous permettent pas de rendre compte des expériences susmentionnées ; il est donc nécessaire d'activer de nouvelles méthodes d'enregistrement de l'information afin de créer des connaissances sur les flux migratoires actuels en Amérique latine. Les recensements et les enquêtes de population, ainsi que les registres administratifs existants sur les migrations, sont insuffisants pour connaître les quantités et les expériences des migrants récemment arrivés, en raison de la temporalité de leur application, de la représentativité de la diversité des populations en mouvement (transit, séjour et résidents) et des sujets étudiés.

Dans ce contexte, l'objectif de cet article est de présenter la méthodologie et les résultats d'une source d'information nouvelle et actualisée, appelée le Enquête ethnique sur l'immigration récente dans les contextes d'accueil latino-américains (lamp-enir 2021) qui recueille des informations sur les processus migratoires en combinant une enquête à représentativité statistique qui utilise des stratégies de terrain anthropologiques, sociologiques et démographiques. La première section se réfère à la contribution méthodologique de l'étude. EtnoencuestLa première section est une étude rétrospective interdisciplinaire, multiniveaux et longitudinale, avec un échantillonnage spécifique pour les populations difficiles à atteindre telles que les migrants à destination. Dans la deuxième partie, afin de démontrer la portée de l'étude, nous nous concentrerons sur la recherche et les études de cas. Enquête ethnique Nous présentons une analyse du processus d'installation des migrants vénézuéliens à San José, au Costa Rica, basée sur des questions telles que les ajustements familiaux, les réseaux sociaux dans la migration en fonction du type de besoin et de la nationalité des personnes avec lesquelles ils vivent, ainsi que la participation socioculturelle locale pendant leur séjour dans ce pays. Ce cas empirique nous permet de montrer la complexité de la mobilité humaine actuelle en Amérique latine et d'offrir quelques réflexions finales sur les contributions de l'étude. Enquête ethnique et les défis qui subsistent pour la connaissance des migrations internationales récentes.

La Enquête ethniqueUne méthode pour étudier l'immigration récente dans les contextes d'accueil

Dans le contexte actuel des besoins d'information sur les flux migratoires dans la région de l'Amérique latine, l'objectif de cette étude était de connaître l'histoire migratoire, professionnelle et familiale, ainsi que les conditions de vie des migrants arrivant dans les villes latino-américaines. Enquête ethnique lamp-enirréalisée en Colombie, au Chili et au Costa Rica par des universitaires de diverses universités,6 face aux récentes lacunes en matière d'information dans les recensements et les enquêtes dans les pays de destination7 et des informations insuffisantes dans les registres administratifs des migrations des pays de transit et de destination. L'enquête a été menée entre novembre 2021 et mars 2022 dans cinq villes d'Amérique latine : Barranquilla, Cúcuta et Santa Marta (Colombie) ; Santiago (Chili) et San José (Costa Rica), en ciblant trois communautés de migrants : les Vénézuéliens dans les cinq villes, les Nicaraguayens au Costa Rica et les Haïtiens au Chili.

L'enquête ethnographique, par opposition à l'enquête traditionnelle, a été développée comme un projet quantitatif et qualitatif de sociologie et d'anthropologie par Douglas Massey, Rafael Alarcón, Jorge Durand et Humberto González en 1987, afin d'étudier l'émigration mexicaine à partir des communautés d'origine. Selon Massey et Chiara Capoferro (2006 : 278-279) :

L'idée de base de l'ethno-enquête est que les procédures qualitatives et quantitatives se complètent et que, lorsqu'elles sont correctement combinées, les faiblesses de l'une deviennent les forces de l'autre, produisant un ensemble de données d'une plus grande fiabilité et d'une plus grande validité interne que si l'on n'utilisait qu'une seule de ces méthodes. Alors que les systèmes d'enquête produisent des données quantitatives fiables pour l'analyse statistique, la généralisation et la reproduction, en assurant la rigueur quantitative, ils perdent la profondeur historique, la richesse du contexte et l'attrait intuitif de la vie réelle. Les études ethnographiques, en revanche, capturent la richesse du phénomène étudié. Il s'agit d'une technique de collecte de données multi-méthodes qui applique simultanément des méthodes ethnographiques et des méthodes d'enquête au sein d'une seule et même étude.

L'enquête ethnographique et son application constituent une méthode d'étude d'un thème et d'une population spécifiques, à la base du projet sur les migrations mexicaines, mmp, Le projet sur les migrations en Amérique latine est un élément clé du projet sur les migrations en Amérique latine depuis 1987, lampedepuis 1998).8 Selon Massey (1987), la méthodologie de la mmp repose sur cinq aspects : l'utilisation d'une enquête ethnographique (questionnaire ad hoc) ; avoir un échantillon représentatif de migrants dans plusieurs communautés d'origine ; contenir des données multiniveaux ; avoir des histoires de vie de migrants internationaux ; et avoir un échantillon représentatif de ménages dans les communautés d'origine choisies et un échantillon non représentatif de migrants installés aux États-Unis (destination de la migration).

Au cours de la deuxième décennie du siècle xxiL'enquête ethnographique a été adaptée pour étudier les migrants internationaux dans les villes d'arrivée ou d'accueil, c'est-à-dire que le questionnaire et la stratégie méthodologique ont été modifiés pour passer d'une perspective du lieu d'origine à une perspective du lieu de destination. La première enquête d'information dans cette nouvelle perspective, appelée Enquête ethnographique sur l'immigration récente (enir), a été appliqué en 2018 à Montevideo, en Uruguay, dans le but d'en apprendre davantage sur l'expérience migratoire des migrants de Cuba, de la République dominicaine, du Pérou et du Venezuela dans cette ville d'Amérique latine.9 Trois ans plus tard, la enir a été réalisée en Colombie, au Costa Rica et au Chili (lamp-enir 2021) aux migrants vénézuéliens, nicaraguayens et haïtiens, comme indiqué ci-dessus. Pour la sélection des pays de destination, des villes d'étude et des communautés de migrants, le critère des taux élevés d'immigration internationale récente (supérieurs à 5% par rapport à la population nationale) a été utilisé ; cette stratégie nous permettrait de tirer parti (méthodologiquement) de l'agglomération des migrants sur un même territoire et de faire apparaître les villes latino-américaines comme des territoires d'immigration récente, différents des flux migratoires traditionnels sud-nord dont la destination principale est les États-Unis.

L'adoption d'une perspective migratoire à partir des lieux de destination a posé plusieurs défis, le plus important étant sans doute l'élaboration d'une stratégie méthodologique pour localiser les migrants internationaux et dialoguer avec eux. D'autres défis ont consisté à adapter le questionnaire aux questions pertinentes du point de vue de l'immigration et à maintenir la comparabilité des informations entre les villes et les communautés de migrants grâce à des informations à plusieurs niveaux (individu, ménage, ville et pays).

En termes de stratégie méthodologique, l'estimation d'un échantillon représentatif des immigrés installés dans une ville constituait un défi statistique et social. Comme le soulignent Massey et Capoferro (2006 : 284), dans le cadre de la mmpLa principale difficulté réside dans la construction d'une base de sondage qui inclut toutes les personnes qui migrent d'une communauté, étant donné qu'elles sont généralement dispersées dans un grand nombre de villes, tant dans le pays [de départ] qu'à l'étranger. Malgré le fait qu'en lamp-enir 2021 a sélectionné certaines des villes et certains des pays d'Amérique latine présentant les taux les plus élevés d'immigration internationale récente, il reste difficile d'identifier et d'accéder à la diversité des migrants pour les raisons suivantes :

- Il s'agit de populations à faible densité de population par rapport à la population nationale/locale résidant dans un territoire urbain spécifique. Dans la plupart des pays d'Amérique latine, la population étrangère représente moins de 10% de la population totale, ce qui rend son identification difficile, car elle tend à se concentrer dans des lieux particuliers, tels que la capitale d'un pays ou les villes frontalières, et dans des quartiers spécifiques en raison du faible coût du logement.

- Absence de registre de la population immigrée nouvellement arrivée dans une ville, étant donné qu'il n'existe pas de cadre de population totale d'immigrés internationaux (N) à partir duquel construire un échantillon représentatif (n), essentiel pour un échantillon aléatoire (tel qu'un échantillon aléatoire simple).

- Pas d'accès aux personnes en situation migratoire irrégulière ou en situation de vulnérabilité. Les migrants en situation irrégulière préfèrent ne pas être identifiés pour ne pas risquer leur séjour dans le pays ; en revanche, les personnes en quête de protection internationale optent pour l'anonymat afin de préserver leur vie, leur intégrité et leur sécurité, pendant qu'elles cherchent refuge et même lorsqu'elles ont été reconnues comme réfugiées, parce qu'elles se sentent vulnérables.

- L'absence d'enregistrement de la diversité des profils et des expériences migratoires de la population étudiée. Les études sur les immigrés dans les lieux de destination montrent qu'il existe une hétérogénéité des personnes en fonction du pays d'origine, du profil sociodémographique et migratoire, du moment ou de la cohorte d'arrivée, entre autres éléments ; il serait donc irréaliste et fragmentaire de rendre compte d'un seul profil ou d'une seule expérience migratoire face à la diversité des formes d'immigration dans les lieux d'établissement.

lamp-enir 2021 a répondu à ces défis en créant un échantillon raisonné de migrants contactés dans les villes d'arrivée, ce qui prend en compte les différents profils migratoires et permet d'obtenir un nombre suffisant de répondants pour permettre des inférences statistiques représentatives de chaque communauté de migrants. À cette fin, une chaîne de référence ou un échantillonnage guidé par les informateurs a été utilisé.10 (Échantillonnage piloté par le répondant, rds) qui, selon Douglas Heckathorn (1997), a été conçue pour recruter des informateurs lorsqu'il n'existe pas de base de sondage ou qu'il est difficile d'accéder à la population cible, comme c'était le cas des migrants en situation migratoire irrégulière, en situation de vulnérabilité ou dont la résidence est dispersée dans la ville ou dans la zone métropolitaine de la capitale latino-américaine.

Le "rapport de performance" de lamp-enir 2021 (Giorguli et al2023 : 12) souligne que "la rds est structuré comme une chaîne de répondants commençant par un nombre limité d'informateurs, appelés "graines", qui fournissent des références à d'autres répondants potentiels, qui à leur tour fournissent de nouvelles références". Au lamp-enir 2021 "graines" de migrants ont été activées en tant qu'acteurs sociaux disposant de vastes réseaux dans la communauté de migrants concernée, comme un membre d'une organisation sociale, communautaire ou religieuse, ou le président d'un club de migrants. Dans chaque communauté de migrants (vénézuéliens, haïtiens et nicaraguayens) de chaque ville d'Amérique latine, les "graines" ont recommandé trois migrants connus qui, à leur tour, ont suggéré trois autres personnes et ainsi de suite ; de cette manière, chaque nouveau migrant contacté est devenu un informateur et un recruteur.11

C'est ainsi que le rds combine l'échantillonnage en boule de neige avec un modèle mathématique qui permet de créer une pondération de l'échantillon pour chaque communauté de migrants par ville (Giorguli et al., 2023 : 13). L'échantillon de lamp-enir 2021 est composé de 1 400 migrants interrogés (1 000 Vénézuéliens, 200 Haïtiens et 200 Nicaraguayens) résidant dans les cinq villes d'accueil latino-américaines choisies.12

L'adoption de l'échantillonnage rds L'objectif était également de garantir l'hétérogénéité des profils sociodémographiques et migratoires au sein de chaque réseau d'informateurs en surveillant et en recherchant le plus grand nombre de "vagues" (succession) de nouvelles références afin de garantir une plus grande diversité des profils migratoires ("profondeur" du réseau). La qualité de l'échantillonnage a été évaluée sur la base de plusieurs indicateurs : (i) l'homophilie, qui est la préférence d'une personne spécifique (appelée "ego") pour donner des références à des individus qui lui ressemblent, ce qui permet de mesurer la similarité entre l'informateur et le référent (les caractéristiques de genre et de niveau d'éducation ont été utilisées comme variables de contrôle) ; ii) la réciprocité entre l'informateur et le référent, c'est-à-dire l'information selon laquelle ils se connaissaient et font donc partie du même réseau social ; et iii) la profondeur nécessaire des chaînes de référence pour évaluer dans quelle mesure les caractéristiques de l'échantillon obtenu sont éloignées des caractéristiques de l'échantillon initial ("semences") (Giorguli et al., 2023).

Ainsi, la stratégie méthodologique utilisée a permis d'atteindre l'objectif central de "contribuer à la production d'informations statistiques de qualité sur les conditions de vie, les trajectoires biographiques, les processus d'intégration dans les lieux de destination, les aspirations et les projets d'avenir de la population immigrée dans les villes d'accueil latino-américaines" (Giorguli et al. 2023 : 8). Les Enquête ethnique est donc un instrument et une méthode d'approche de la réalité de manière longitudinale-rétrospective et actuelle, qui permet de connaître la trajectoire migratoire, professionnelle et sociale des migrants et de leurs familles tout au long de leur vie ; elle comprend donc des informations avant d'entreprendre le voyage, à l'arrivée dans la ville d'étude (la première année), dans des périodes spécifiques (comme lors de la pandémie de covid-19) et au moment de l'application de l'enquête ethnique.

Comme le soulignent Massey et Capoferro (2006 : 282), en ce qui concerne la méthodologie lamp-enirSi les individus peuvent constituer les unités d'analyse, leurs décisions sont généralement prises dans des contextes sociaux et économiques plus larges, qui structurent et limitent les décisions individuelles" ; par conséquent, lamp-enir 2021 maintient l'objectif d'être une source d'information à plusieurs niveaux. Les Enquête ethnique recueille les données suivantes : (i) au niveau individuel, ce qui inclut les migrants internationaux interrogés et les membres de leur famille (qu'ils soient migrants ou non, quel que soit leur lieu de résidence) ; en outre, des dossiers par année-personne sont conservés pour tenir compte de l'histoire de la vie des informateurs migrants ; ii) au niveau du ménage et du logement des migrants ; et iii) au niveau de la ville et du pays d'étude (villes et pays d'Amérique latine), grâce à la compilation d'indicateurs sociodémographiques, économiques, de travail et urbains qui permettent de contextualiser les lieux où se déroule l'expérience migratoire des personnes interrogées. Ces multiples niveaux d'observation des migrations internationales permettent de proposer et d'estimer des modèles explicatifs multiniveaux.13 Enfin, du point de vue de l'immigration, lamp-enir 2021 contient des informations sur l'emploi, l'éducation, la santé, le logement et l'inclusion sociale dans la ville de destination.

Dans le but de montrer la portée de la Enquête ethniqueNous présentons ci-après une analyse empirique des migrants vénézuéliens à San José, au Costa Rica, interrogés en lamp-enir 2021, au moyen d'indicateurs sélectionnés qui donnent un aperçu du profil de la population et de l'expérience migratoire sur le territoire costaricien.14

Les Vénézuéliens au Costa Rica : une population diversifiée et une dynamique changeante

Voici une sélection de caractéristiques sociodémographiques et l'expérience de la migration internationale des Vénézuéliens résidant à San José, au Costa Rica, en 2021, d'un point de vue micro et mésosocial.

a) Profil sociodémographique et familial

Les migrants ne sont pas des sujets isolés, mais font partie de groupes sociaux plus larges, tels que la famille ou la communauté. À partir de cette idée de base, je reconstruis la structure de la famille à laquelle appartient chaque informateur migrant vénézuélien sur la base de la relation de parenté (conjoint, enfant ou autre parent), en tenant compte du pays de résidence dans lequel se trouve chaque membre de la famille et du pays de naissance. Ces éléments permettent d'identifier l'existence de familles migrantes complètes, de familles transnationales (au moins entre deux pays) et de familles ayant des membres dans un pays tiers (autre que le pays d'origine et le Costa Rica), toutes avec ou sans liens et responsabilités familiaux.

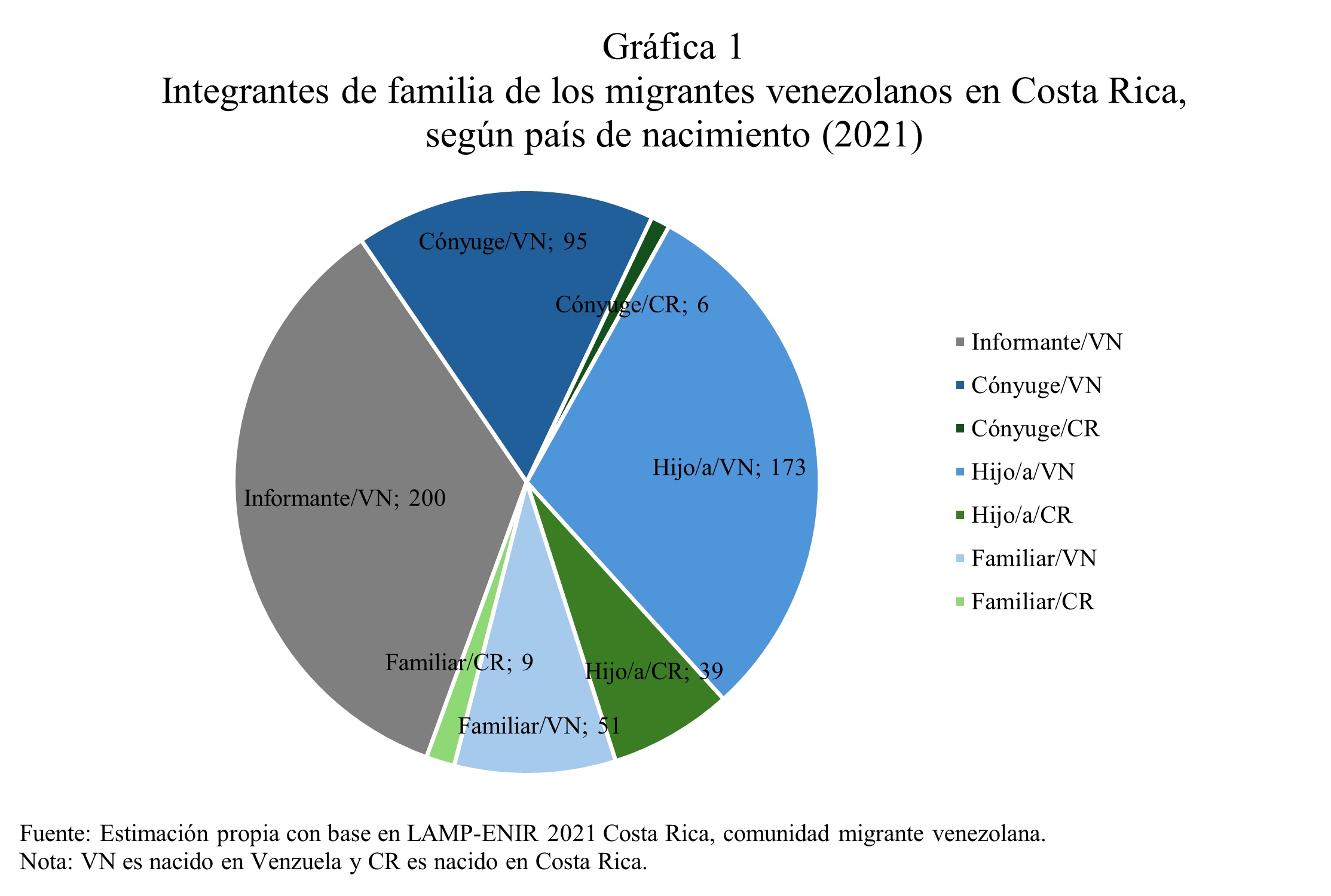

À San José, au Costa Rica, 200 migrants vénézuéliens ont été interrogés et, après avoir identifié les membres de leur famille, ils ont donné un total de 626 personnes, y compris l'informateur. Comme le montre la figure 1, 90% ont un lien de parenté nucléaire (34% pour l'informateur, 17% pour le conjoint et 37% pour les enfants) et seulement 10% ont un lien de parenté étendu ou composite (parent, frère ou sœur, neveu, oncle et/ou grand-parent, entre autres). En outre, bien que la plupart des parents déclarés soient des personnes nées au Venezuela, 9% sont nés au Costa Rica, dont le lien de parenté est le conjoint, l'enfant ou un autre parent tel que le beau-frère, le petit-enfant et le beau-père (1, 7 et 1%, respectivement) ; ces indicateurs montrent la transition ou la conformation des familles binationales dans les villes de destination latino-américaines, telles que San José. Dans ces familles vénézuéliennes-costariciennes, il serait intéressant d'étudier les expériences différenciées en matière d'accès à l'éducation, aux soins de santé ou au travail face à la dyade national-étranger de chaque membre de la famille.

Bien que la majorité des personnes indiquent vivre dans le même ménage que l'informateur migrant (86%), une petite proportion vit dans une autre colonie ou ville du Costa Rica (4%), une autre est restée vivre au Venezuela (8%) et, enfin, une autre vit dans un pays autre que le Costa Rica et le Venezuela (2%). Ces informations montrent que dans une famille vénézuélienne sur dix, il existe des familles transnationales. Cette structure familiale révèle la diversité des situations familiales vécues par les migrants internationaux : séparations, réunifications ou émigrations conjointes qui maintiennent ou diluent le noyau familial, création de nouvelles familles ou circonstance de rester sans membres de la famille (ménages d'une seule personne) ; ces situations familiales peuvent être des étapes du même processus migratoire-familial au cours de la période d'exposition à la migration internationale.

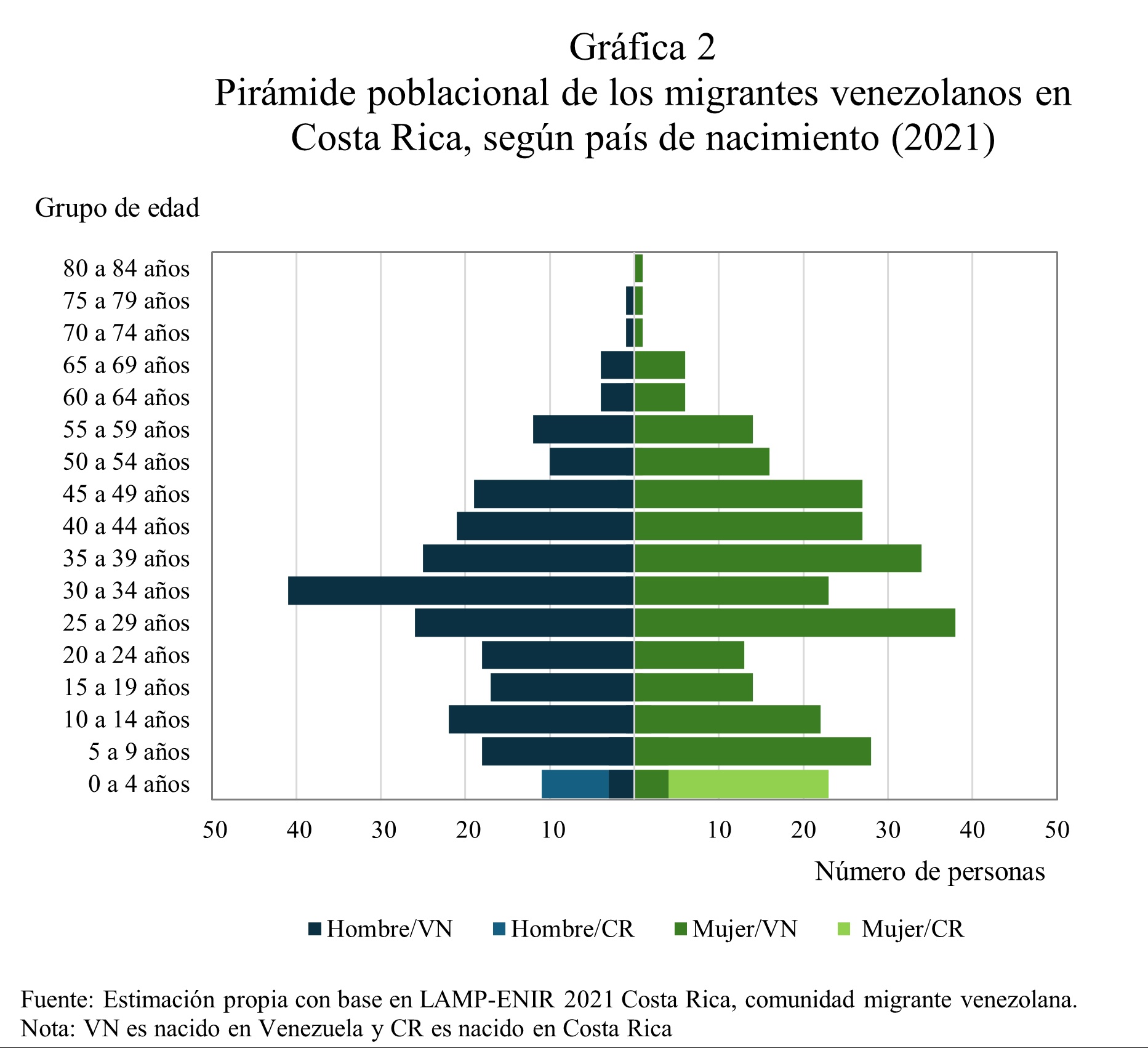

La répartition de la population par groupe d'âge et par sexe est un indicateur sociodémographique représentatif de l'étape de la vie dans laquelle se trouvent les personnes, en l'occurrence celles qui sont liées aux processus migratoires. Comme le montre la pyramide des âges (graphique 2), la structure de la population de la communauté migrante vénézuélienne au Costa Rica renvoie à une population au profil diversifié, composée de mineurs, de personnes en âge de travailler et d'adultes plus âgés, une structure éloignée du profil de migration de main-d'œuvre (qui prévaut habituellement) et cohérente avec les processus migratoires généralisés et le produit d'une longue période d'exposition à l'émigration. Depuis le pays d'arrivée, cette diversité d'âge permet d'approcher les besoins de la communauté migrante d'arrivée, en différenciant l'âge et le sexe, tels que les besoins en matière d'éducation, de travail et de santé. Il convient de noter la forte proportion d'enfants âgés de 0 à 4 ans nés au Costa Rica, avec une prévalence plus élevée chez les filles que chez les garçons (85 et 73%, respectivement pour les filles et les garçons costariciens).

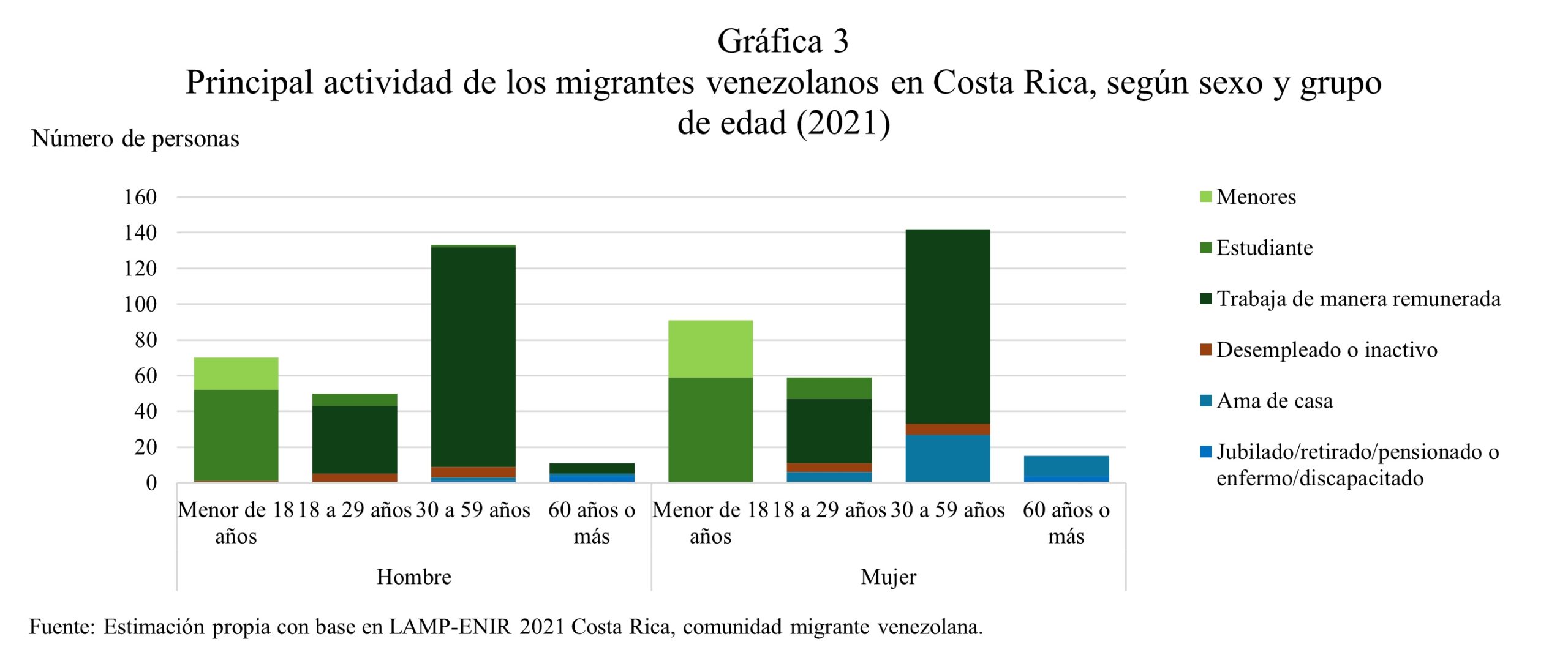

Dans la vie quotidienne, la plupart des enfants et des adolescents vénézuéliens vont à l'école, et il n'y a pas d'enregistrement de mineurs sur le marché du travail costaricien. Le graphique 3 montre que la principale activité de la population jeune est le travail rémunéré et que presque tous les hommes travaillent (91%), alors que seulement 69% des femmes travaillent. Il convient de noter que parmi les jeunes Vénézuéliens âgés de 18 à 29 ans, certains déclarent encore être étudiants, tant chez les femmes que chez les hommes. Contrairement à l'activité principale des hommes, une proportion importante de femmes vénézuéliennes sont des femmes au foyer, ce qui montre la prédominance des rôles traditionnels des hommes et des femmes.

Pour une grande partie des personnes en âge de travailler, l'entrée sur le marché du travail est une nécessité essentielle pour obtenir des ressources pour la vie quotidienne. Parmi les travailleurs, seule une petite partie des Vénézuéliens étaient des professionnels (5% avaient fait des études supérieures), la plupart avaient au moins une année d'enseignement secondaire (53% avaient terminé l'enseignement secondaire et 10% ne l'avaient pas fait) et un tiers avait une éducation de base (29% avaient terminé et 3% ne l'avaient pas fait). Sur la base de ces niveaux d'éducation, on peut noter que, malgré le fait que plus de la moitié des personnes aient un niveau d'éducation supérieur à l'éducation de base, il s'agit d'une communauté de migrants avec une diversité d'éducation.

En termes de travail, les migrants vénézuéliens de sexe masculin occupaient divers types d'emplois : chauffeurs de transport (26%), professions libérales (15%), fonctionnaires, agents privés ou sociaux (11%) ; agents d'entretien (10%), commerçants et agents de vente (10%) et employés d'établissements (8%). Les femmes étaient principalement des commerçantes et des agents de vente (22%), des employées administratives (14%), des vendeuses ambulantes (11%), des employées de maison (10%) et des employées d'établissements (9%). Il est intéressant de noter que la moitié des professionnels travaillaient comme employés administratifs, commerçants, agents de vente ou vendeurs ambulants, des professions peu qualifiées compte tenu du niveau d'éducation atteint ; cette caractéristique est commune aux migrants récemment arrivés dans un pays, en particulier lorsqu'ils ne disposent pas d'un document de migration permettant l'exercice d'une activité économique rémunérée ou exigeant une preuve d'éducation pour endosser la profession.

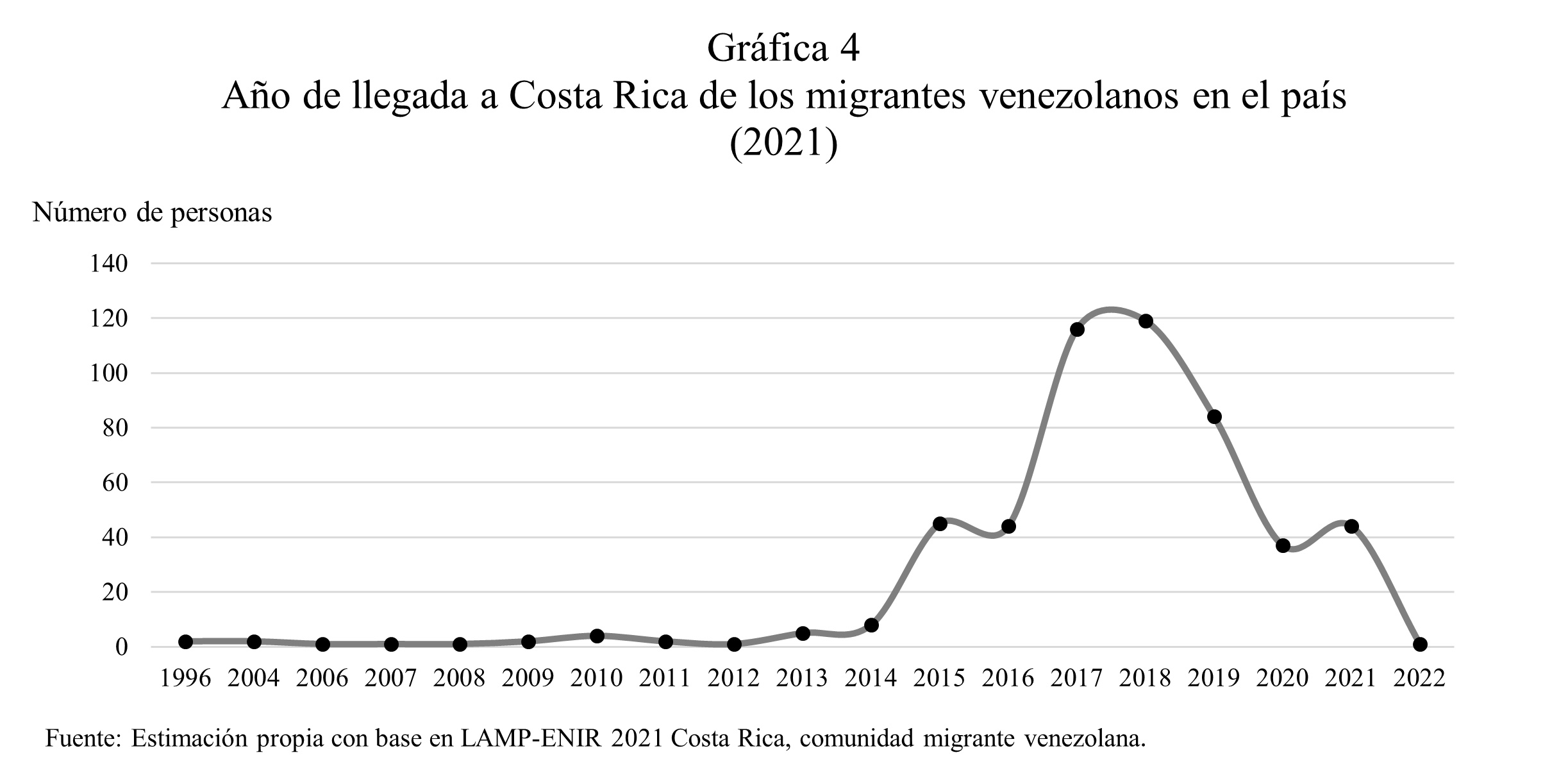

b) L'expérience de la migration Venezuela-Costa Rica

Sur la base de la population vénézuélienne enregistrée en lamp-enir En 2021, le migrant le plus âgé est arrivé au Costa Rica en 1996 et seulement 5% des personnes interrogées sont arrivées entre 1996 et 2014. L'année 2015 est emblématique de l'immigration vénézuélienne au Costa Rica, car elle a marqué le début du flux de Vénézuéliens dans le pays. Comme le montre la figure 4, le pic de l'immigration vénézuélienne s'est produit entre 2017 et 2018, avec l'arrivée de 45% de toutes les personnes interrogées. La période entre 2019 et 2022, malgré une tendance à la baisse de l'immigration, représente un tiers des arrivées de Vénézuéliens sur le territoire costaricien ; il convient de noter que cette baisse de l'immigration ne signifie pas une diminution du transit des Vénézuéliens dans le pays, qui s'est poursuivi de manière persistante. Le schéma migratoire vénézuélien observé au Costa Rica coïncide avec les tendances internationales de ce flux migratoire vers d'autres pays d'Amérique latine.

Selon les données de lamp-enir 2021, pour 89% des migrants vénézuéliens interrogés, le voyage au Costa Rica était leur première migration internationale.15 Comme nous l'avons montré au début de ce document et dans diverses études sur la migration vénézuélienne, la migration familiale (unités familiales complètes ou incomplètes) est une forme de mobilité internationale. Les Enquête ethnique Le rapport de la Commission européenne indique que 99% des mineurs migrants vénézuéliens ont voyagé accompagnés, que 27% des mères et 12% des pères des migrants déclarants ont émigré au Costa Rica, ce qui prouve l'existence de réseaux familiaux de migration générationnelle.

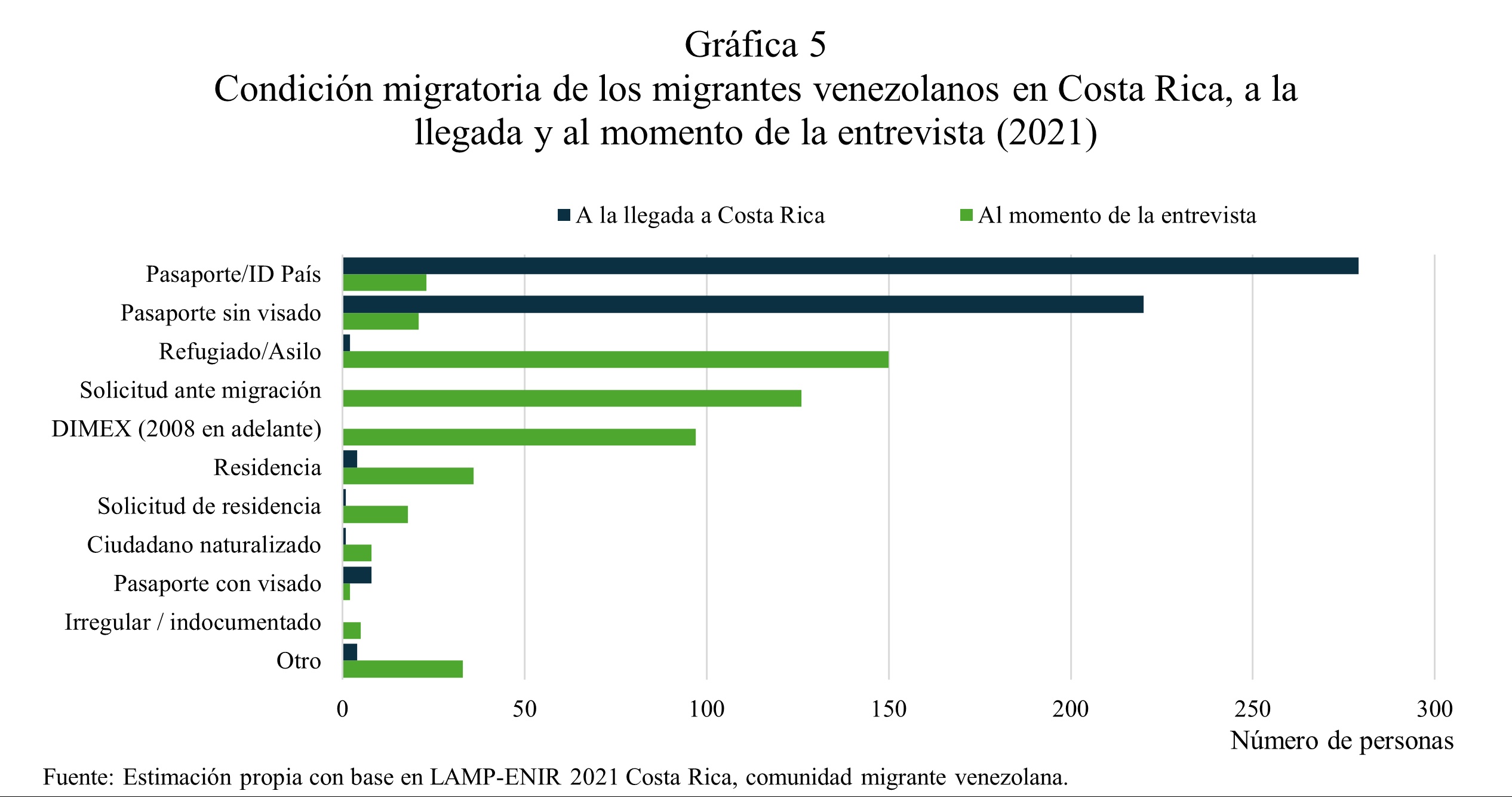

Un avantage lamp-enir 2021 est la collecte de l'expérience migratoire au fil du temps. Par exemple, le statut migratoire des personnes à leur arrivée dans un pays et après un certain temps, jusqu'au moment de l'entretien. L'hypothèse la plus courante à cet égard est qu'une personne voit son statut migratoire passer d'irrégulier à régulier au fil du temps. Comme le montre le graphique 5, la majorité des résidents vénézuéliens interrogés sur le territoire costaricien ont déclaré être arrivés dans le pays de manière régulière, avec des documents tels qu'un passeport touristique ou un passeport sans le visa correspondant ; cependant, une fois le temps écoulé, le statut migratoire change dans diverses directions, vers des demandes de refuge ou d'asile, des demandes de résidence et l'inscription à des programmes ponctuels ou exceptionnels de permis de séjour temporaires. Cependant, il faut dire que certaines personnes poursuivent leur séjour dans le pays avec un passeport touristique et évoluent même vers une situation migratoire irrégulière ou sans papiers lorsque la validité d'un document migratoire antérieur expire.

lamp-enir 2021 est l'une des rares sources d'information qui rende visible la coexistence de populations migrantes en situation régulière et irrégulière, ainsi que la diversité des formes migratoires utilisées par les personnes tout au long de leur expérience migratoire. Il est important de souligner que ce statut est lié aux actions et aux programmes migratoires adoptés par chaque pays d'arrivée, et qu'un statut migratoire régulier permet aux migrants d'accéder aux ressources, aux services et aux droits qui leur permettent de satisfaire leurs besoins essentiels pendant leur séjour ou leur résidence permanente : logement, travail rémunéré, assistance médicale, inscription à l'école, entre autres. Par conséquent, toute forme de régularisation migratoire contribue à réduire les insécurités et les vulnérabilités sur le territoire d'arrivée.

c) Réseaux sociaux et participation locale à la migration

Le départ, le transit et l'arrivée dans un nouveau pays sont des moments emblématiques qui marquent l'expérience de la migration internationale. Pendant le "temps exposé à la migration internationale", c'est-à-dire la durée du processus migratoire (nombre d'années, par exemple) depuis le départ du pays d'origine jusqu'à aujourd'hui, les conditions de voyage et de vie changent et dépendent des ressources dont dispose la personne en déplacement. Dans cette expérience migratoire, le choix du pays vers lequel migrer est souvent déterminé par l'expérience migratoire antérieure, par l'expérience migratoire d'autres personnes (parents, amis ou compatriotes) et peut même être défini au cours du voyage migratoire. De même, les liens ou réseaux sociaux façonnent l'expérience migratoire dans la recherche d'un lieu de repos ou de vie, l'accès à la nourriture, les soins médicaux, la régularisation migratoire, la connaissance de la ville, entre autres.

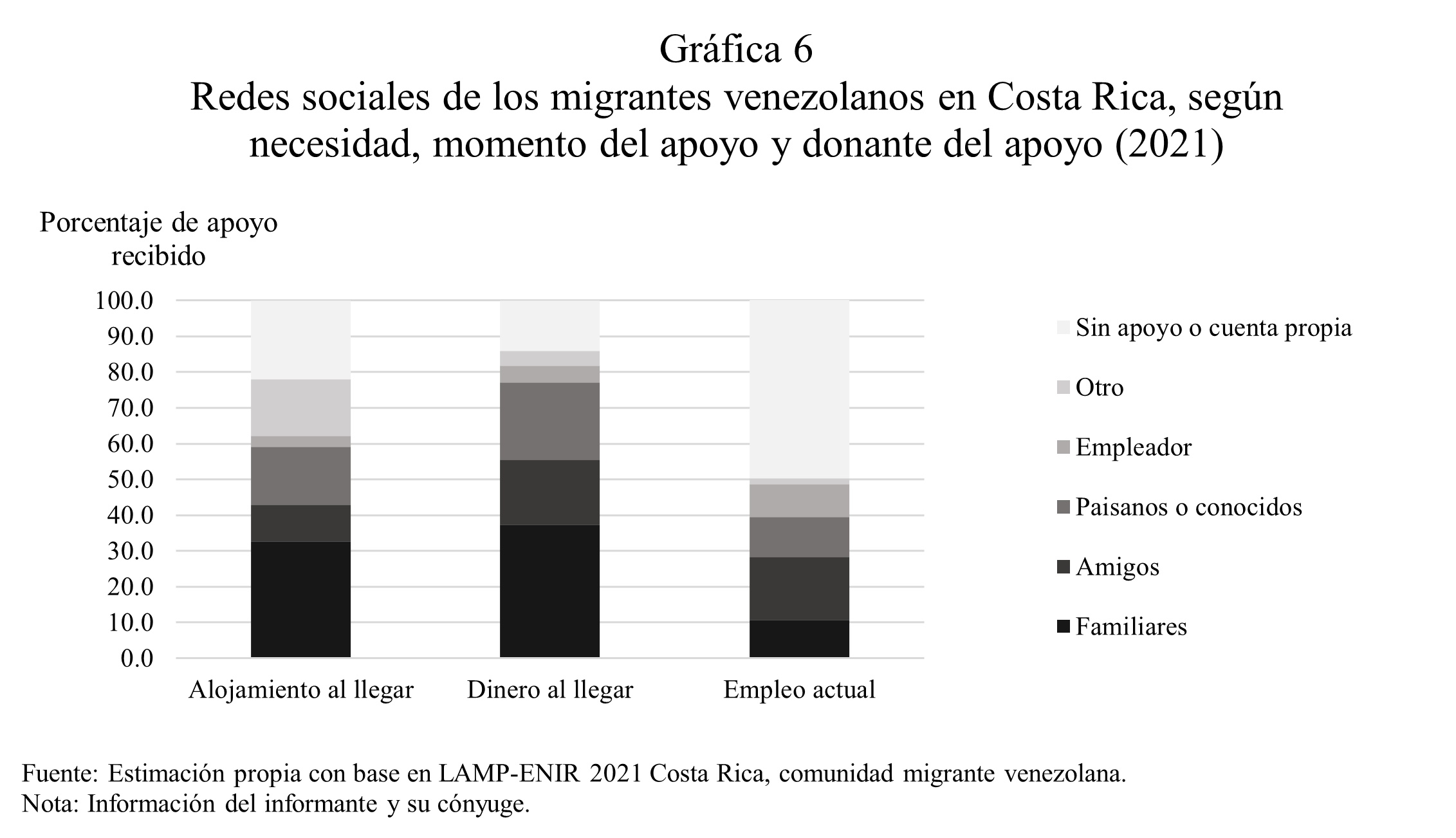

Selon le lamp-enir 2021, 80% des migrants déclarants et leurs conjoints ont fait appel à un réseau social à leur arrivée au Costa Rica pour obtenir un logement, tandis que 90% l'ont fait pour obtenir une aide financière en cas de besoin. Comme le montre la figure 6, pour ces deux besoins, le principal réseau de soutien est la famille (32 et 37%, respectivement), suivie du réseau de compatriotes (16 et 21%) et du réseau d'amis (10 et 18%) ; mais il convient de noter que les employeurs ont également joué un rôle de soutien pour obtenir un logement ou de l'argent en cas de besoin (3 et 5%, respectivement).16 Les données montrent que le soutien à la communauté vénézuélienne est ancré dans les relations familiales.

Dans la recherche d'un emploi, le soutien reçu d'un réseau social est moins important que les besoins en matière de logement et de soutien financier à l'arrivée au Costa Rica ; la moitié des informateurs et leur conjoint ont obtenu leur emploi actuel par eux-mêmes, tandis que l'autre moitié l'a obtenu par le biais de réseaux d'amis (18%), de connaissances (11%) et de parents (11%), en inversant l'ordre d'importance des réseaux pour l'hébergement et le soutien financier. En outre, 9% ont déclaré avoir eu recours à d'autres stratégies, telles que la recherche d'emplois par le biais d'annonces dans les journaux, d'agences pour l'emploi, en se rendant directement sur les lieux de travail ou en effectuant des recherches sur des réseaux sociaux tels que Facebook.

Malgré le fait que lamp-enir 2021 se réfère à des formes mutuellement exclusives de recherche d'emploi, d'autres études ont montré que les migrants dans les villes de destination activent des formes diverses et combinées de recherche d'emploi (Nájera, 2022). Les réseaux socioprofessionnels impliquent essentiellement des personnes issues de la même communauté de migrants vénézuéliens (78%), puis des ressortissants costariciens (17%) et enfin des migrants d'autres pays d'origine.

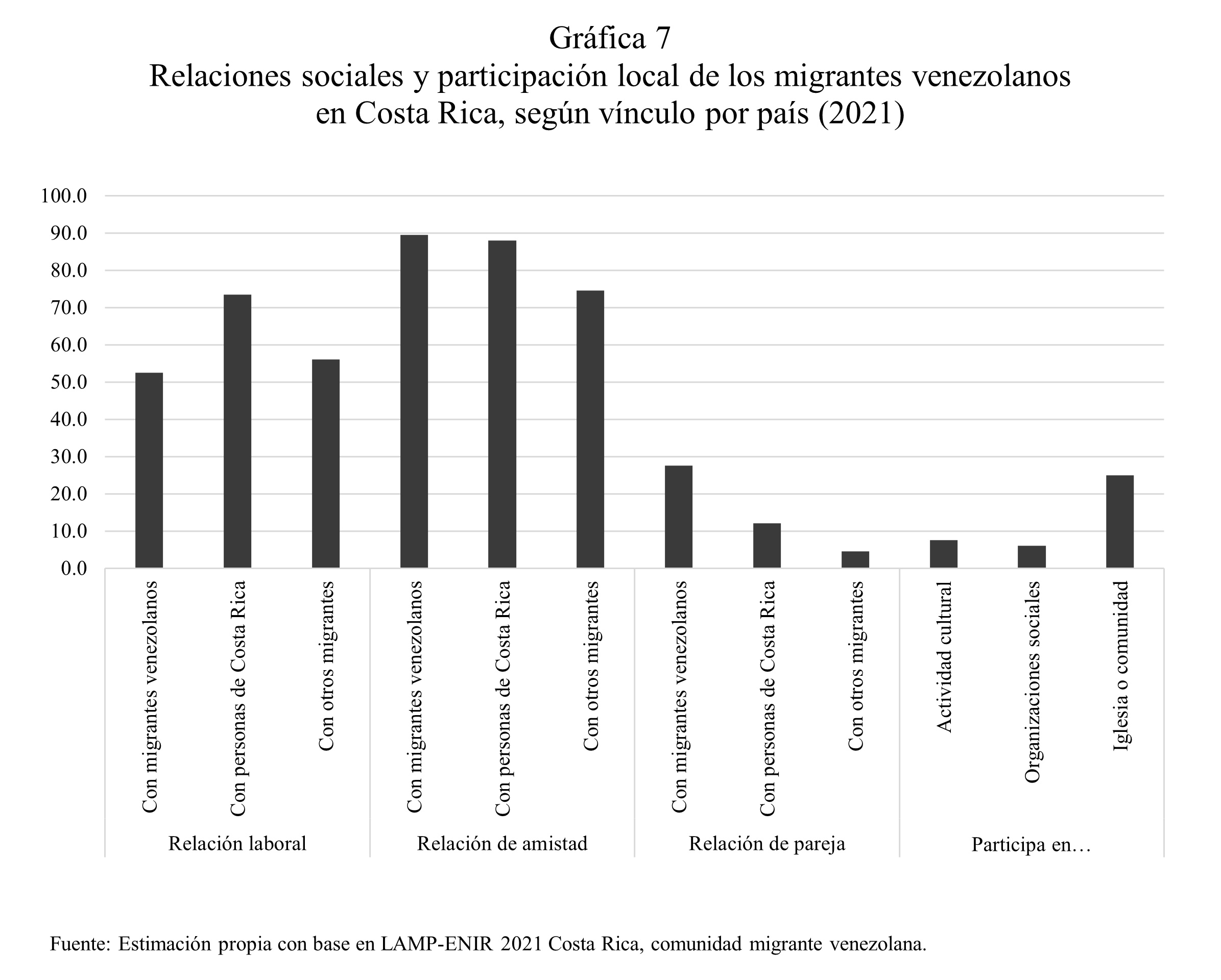

L'un des indicateurs habituels du désir des migrants de rester et de s'installer dans un nouveau pays est les liens qu'ils entretiennent avec les membres de la société d'accueil.17 lamp-enir 2021 a posé des questions sur les réseaux de travail, d'amitié et de partenariat que les migrants vénézuéliens au Costa Rica entretiennent avec des ressortissants nationaux, des migrants de leur propre communauté et des migrants d'autres nationalités. Comme le montre la figure 7, les relations de travail sont plus fréquentes avec les Costaricains et les relations d'amitié avec les membres de la même communauté de migrants vénézuéliens (73 et 89%, respectivement) ; quant aux relations de partenariat, elles concernent surtout les migrants vénézuéliens.

L'interaction socioculturelle entre les migrants et la population locale se produit non seulement par le biais de liens ou de réseaux sociaux, mais aussi par la participation à des activités culturelles, à des organisations sociales et à des espaces communautaires ou religieux. Bien que ces formes d'interaction sociale soient moins répandues que les réseaux sociaux de travail, d'amitié et de partenariat, la participation religieuse ou communautaire apparaît comme une forme importante de socialisation locale. Une autre constatation est que le pourcentage de migrants ayant des relations sociales et une participation locale au Costa Rica est plus élevé chez les migrants vénézuéliens qui résident dans le pays depuis plus longtemps que chez les migrants récemment arrivés ; cet aspect confirme l'hypothèse selon laquelle plus le temps passé dans un pays est long, plus l'inclusion socioculturelle est importante.

La Enquête ethnique montre en outre qu'il existe des réseaux sociaux à la fois dans le pays d'arrivée et dans le pays d'origine. Bien que la majorité des Vénézuéliens interrogés aient indiqué qu'ils n'avaient pas visité leur pays d'origine depuis qu'ils avaient émigré (93%), une proportion importante d'entre eux maintient un contact constant avec des parents ou des amis au Venezuela (63% quotidiennement et 31% hebdomadairement) et plus de la moitié des informateurs et des conjoints ont indiqué qu'ils envoyaient des fonds à des parents au Venezuela (60%), Ces fonds sont généralement envoyés à la mère (44%), au père (18%), aux frères et sœurs (14%) ou aux enfants (9%), qui utilisent ces ressources pour acheter de la nourriture (64%) et payer les frais médicaux (27%). Les réseaux sociaux dans la migration internationale sont donc une dimension d'analyse qui se réfère non seulement aux migrants et à leurs familles, mais aussi à la communauté locale-nationale, aux autres communautés de migrants et aux membres de la famille dans le pays d'origine.

d) Motivations et projet de migration

Enfin, en ce qui concerne l'expérience migratoire, les Vénézuéliens interrogés au Costa Rica ont indiqué que les principales raisons de quitter le Venezuela étaient d'ordre économique et professionnel (31%), politique (28%), la violence et l'insécurité dans le pays (17%), le désir d'épanouissement personnel (9%), le regroupement familial (7%), la recherche d'un traitement médical (4%) et d'autres raisons encore.18 Ces données montrent la diversité des motivations et des profils des migrants internationaux arrivant au Costa Rica, qui ne sont pas seulement des migrants économiques à la recherche d'un travail et d'un meilleur niveau de vie, mais aussi des personnes ayant besoin d'une protection internationale en raison de persécutions politiques, d'un regroupement familial et de meilleurs services de base tels que la santé et l'éducation.

D'autre part, les informateurs et les conjoints vénézuéliens ont indiqué qu'ils avaient choisi le Costa Rica comme destination parce qu'ils avaient des réseaux sociaux dans le pays (famille ou amis) (25%), parce que c'était un pays calme et sûr (22%), parce qu'il y avait des possibilités d'emploi (12%) et en raison de sa stabilité politique (7%), parmi les motivations les plus pertinentes.19 Il est intéressant de noter que dans la migration vénézuélienne, les raisons politiques, l'insécurité et la recherche de services ou de droits fondamentaux sont les principales causes de la mobilité internationale.

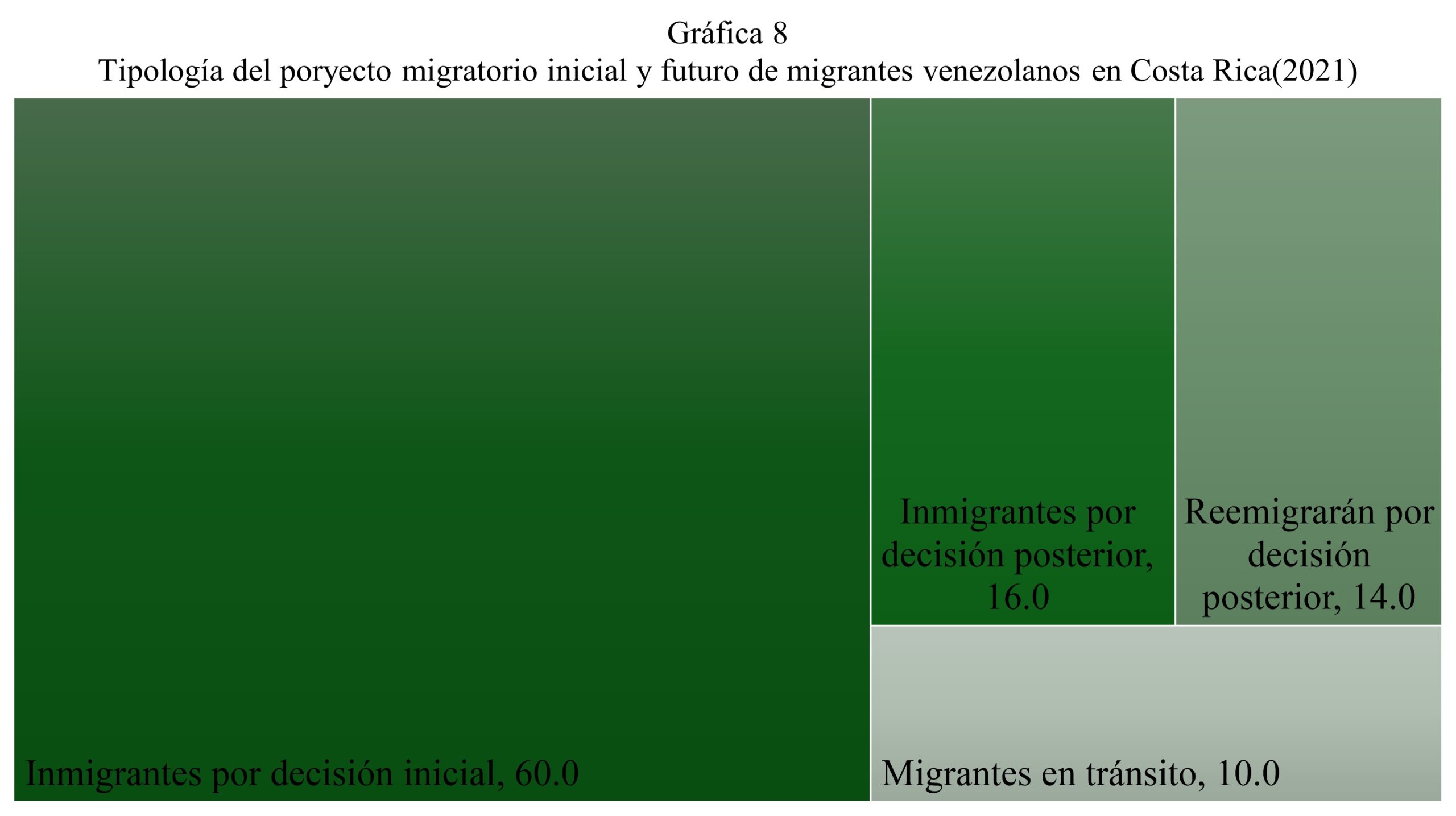

lamp-enir est une source d'information qui montre qu'en matière de migration internationale, un projet migratoire peut changer au fil du temps pour diverses raisons et pendant le transit vers la destination prévue ou pendant le séjour dans le pays. La plupart des informateurs et conjoints vénézuéliens résidant au Costa Rica avaient pour projet migratoire de rester dans ce pays (74%) ; toutefois, comme le montre la figure 8, 14% ont indiqué au fil du temps qu'ils souhaitaient émigrer dans un autre pays au cours des trois prochaines années. Parmi ceux qui, au départ, ne souhaitaient pas rester au Costa Rica (24%), 10% ont continué à vouloir émigrer dans un autre pays (migrants de transit), mais 16% ont changé d'avis et ont décidé de s'y installer.

L'analyse empirique de la communauté de migrants vénézuéliens à San José, au Costa Rica, réalisée ici, révèle les défis des récentes expériences de migration internationale latino-américaine, qui, malgré son apparente "jeunesse migratoire", a construit des réseaux et des liens socio-familiaux et paisanaje (communauté de migrants) très rapidement au cours des sept dernières années d'arrivée constante de la population vénézuélienne dans le pays. En outre, lamp-enir 2021 montre l'hétérogénéité des profils sociodémographiques de ceux qui se déplacent, les motivations qui les poussent à le faire et les formes d'incorporation locale dans les lieux d'arrivée ou de destination (à travers le statut migratoire, les réseaux sociaux, la participation locale) avec des impacts sur les projets migratoires, qui sont modifiés par la durée d'exposition à l'immigration au Costa Rica et l'expérience migratoire vécue.

Réflexions finales

Dans le cadre des nouvelles géographies des flux migratoires internationaux en Amérique latine, le Costa Rica se distingue par son caractère migratoire multiple actuel en tant que pays de transit pour les migrants, puisqu'il s'agit d'un point intermédiaire sur la route vers les États-Unis, et en tant que lieu d'établissement ou de destination migratoire, puisqu'il est considéré comme un territoire attractif en raison des opportunités et des conditions de vie pour les Vénézuéliens. Bien que le Costa Rica soit historiquement un pays d'immigration frontalière avec le Nicaragua, la migration vénézuélienne (ainsi que d'autres migrations latino-américaines, caribéennes et même extra-continentales) l'a placé dans un état constant de transit et d'immigration au cours des dernières années. Les flux migratoires qui entrent par la frontière sud entre le Panama et le Costa Rica, via le Darién, ont façonné un pays qui combine actuellement des actions (et des réactions) pour s'occuper des personnes en transit sur son territoire, comme l'offre de moyens de transport rapides pour le traverser, ainsi que des actions pour l'intégration de ceux qui s'installent dans le pays, par le biais de programmes de régulation des migrations ou de soutien à l'installation temporaire par l'État ou en collaboration avec des organisations internationales telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).unhcr) ou avec des organisations de la société civile.

La Enquête ethnographique sur l'immigration récente est une méthode de production d'informations qui combine un questionnaire longitudinal rétrospectif spécifique pour rendre compte du processus d'immigration avec une méthodologie d'accès aux populations difficiles à atteindre, ce qui permet de comprendre et de rendre compte de la complexité de la mobilité humaine actuelle en Amérique latine. L'un des avantages de cette enquête est qu'elle fournit des informations actualisées et spécifiques sur le processus d'immigration qui ne sont pas fournies par les recensements et enquêtes de population ou les registres administratifs, et qu'elle rend visible l'hétérogénéité sociodémographique et migratoire des migrants en déplacement. En outre, elle recueille des informations à différents moments (tout au long de la vie de la personne), territoires (origine, transit et arrivée) et niveaux d'observation (migrants, leurs familles, le ménage, la communauté et le pays), dans lesquels le contexte est pertinent pour encadrer l'expérience migratoire des personnes en déplacement.

Enfin, des enquêtes telles que lamp-enir 2021 peut devenir un apport substantiel pour la conception et le renforcement des politiques publiques de prise en charge des migrants. Bien que la région centraméricaine ait été historiquement un territoire avec ses propres dynamiques migratoires intrarégionales, elle est actuellement aussi un territoire migratoire incertain, affecté par les migrations continentales et extra-continentales.

Bibliographie

Giorguli, Silvia, David Lindstrom, Jéssica Nájera, Victoria Prieto, Clara Márquez y Miguel Amaro (2023). Plataforma de Datos Territoriales para la Integración de Inmigrantes. Etnoencuesta de inmigración reciente en contextos de acogida latinoamericanos, lamp-enir 2021. Ciudad de México. https://mmp-lamp.colmex.mx/wp-content/uploads/informe-de-resultados-lamp-emir-2021.pdf

Freitez, Anitza (2019). “Crisis humanitaria y migración forzada desde Venezuela”, en Luciana Gandini, Fernando Lozano y Victoria Prieto (eds.). Crisis y migración de población venezolana. Entre la desprotección y la seguridad jurídica en Latinoamérica. México: unam, pp. 33-58. https://www.sdi.unam.mx/docs/libros/SUDIMER-CyMdPV.pdf

Heckathorn, Douglas D. (1997). “Respondent-Driven Sampling: A New Approach to the Study of Hidden Populations”, Social Problems, 44(2), pp. 174-199. https://doi.org/10.2307/3096941

Instituto Nacional de Estadística (ine) (2013). Venezuela. Proyección de la población, según entidad y sexo, 2000-2050 (año calendario). Caracas: Gobierno Bolivariano de Venezuela. http://www.ine.gob.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=51

Instituto Nacional de Estadística y Censos (inec) (2016). Resultados generales del x Censo Nacional de Población y vi de Vivienda 2011. San José. https://admin.inec.cr/sites/default/files/media/repoblaccenso2011-16_2.pdf

Koechlin, José, Joaquín Rodríguez y Cecilia Estada (coords.) (2021). Inserción laboral de la inmigración venezolana en Latinoamérica. Madrid: obimid. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=831513

Massey, Douglas (1987). “The Ethnosurvey in Theory and Practice”, International Migration Review, vol. 21, núm. 4, pp. 1498-1522. https://doi.org/10.2307/2546522

—, Rafael Alarcón, Jorge Durand y Humberto González (1987). Return to Aztlán: The Social Process of International Migration from Western Mexico. Berkeley: University of California Press.

— y Chiara Capoferro (2006). “La medición de la migración indocumentada”, en Alejandro Portes y Josh De Wind (coords.). Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas. México: Miguel Ángel Porrúa/uaz/ Instituto Nacional de Migración, pp. 269-299.

Nájera, Jessica (2022). “Procesos de establecimiento de migrantes latinoamericanos recientes en la Ciudad de México: el trabajo como un medio esencial, Notas de Población, 49 (114), pp. 129-151.

Organización Internacional para las Migraciones (oim) Costa Rica (2023). Contexto migratorio en Costa Rica y últimas tendencias. Reporte de situación. Febrero. https://costarica.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1016/files/documents/2023-05/resumen_mig_cr_02_2023.pdf

Plataforma de Integración para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2023). Refugiados y migrantes de Venezuela. Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, R4V. Recuperado el 3 de diciembre de 2024. https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes

Valero, Mario (2018). “Venezuela, migraciones y territorios fronterizos”, Línea Imaginaria, 6(3), pp. 1-24.

Vivas, Leonardo y Tomás Páez (2017). The Venezuelan Diaspora, Another Impending Crisis? Washington: Freedom House Report.

Jéssica Nájera est enseignante-chercheuse au Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, depuis 2015 ; elle est titulaire d'un diplôme en économie, d'un master en démographie et d'un doctorat en études démographiques. Membre du sni et des réseaux de recherche sur la migration, la famille et le travail, ainsi que des groupes de soutien pour les migrants. Ses recherches portent sur les liens entre la migration et le travail d'un point de vue sociodémographique, en utilisant des méthodologies quantitatives et qualitatives. Elle développe des thèmes particuliers tels que les mobilités transfrontalières et les migrations entre le Mexique et le Guatemala ; les migrations internationales en Amérique latine, en particulier dans la région mésoaméricaine ; les flux migratoires et l'intégration des migrants au Mexique ; la famille, le travail et le genre. Elle a été responsable de l'enquête sur les migrations à la frontière sud du Mexique (Emif Sur) de 2005 à 2008 ; et depuis 2019, elle est membre du projet sur les migrations mexicaines/mésoaméricaines (mmp) et d'Amérique latine (lamp-enir), des projets de El Colegio de México et de l'université de Brown.