Du fond d'une boîte à chaussures émerge un filet de mémoire : quelques photographies sur la communication rurale.

- Daniel Murillo Licea

- ― voir biodata

Du fond d'une boîte à chaussures émerge un filet de mémoire : quelques photographies sur la communication rurale.

Réception : 12 septembre 2024

Acceptation : 16 mars 2025

Résumé

Sur la base d'archives photographiques récupérées dans une boîte à chaussures, qui rendent compte de certains moments d'un projet de développement dans les zones tropicales humides du Mexique et du travail du système de communication rurale, une méthodologie est proposée pour systématiser, classer et contextualiser un corpus d'images dérivées de ces archives.

Mots-clés : communication rurale, Proderith, tropiques humides, Yucatán oriental, Pujal Coy ii.

du fond d'une boîte à chaussures, un fil de mémoire : photographies de la communication rurale

Une collection de photographies trouvées dans une boîte à chaussures révèle certains moments d'un projet de développement dans les zones tropicales humides du Mexique : le système de communication rurale, un programme gouvernemental visant à améliorer les communications entre les agriculteurs locaux. L'article présente ensuite une méthodologie pour classer et contextualiser les photographies de la collection.

Mots-clés : communication rurale, Proderith, tropiques humides, Yucatán oriental, Pujal Coy ii.

Introduction, coulisses et contexte

Parfois, le fil de la mémoire apparaît soudainement, comme dans le cas de cette boîte à chaussures abandonnée dans un entrepôt de l'Institut mexicain de technologie de l'eau (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) contenant d'anciennes photographies de projets de communication sur l'aménagement des eaux. Mais allons-y dans l'ordre.

Le site imta avait pour prédécesseur la Commission nationale du plan d'eau (cpnh), créé le 7 août 1986 par décret présidentiel (dof, 07/08/1986). Son responsable sectoriel était à l'époque le ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques (sarh). La réforme du secteur de l'eau comprenait la création de la Commission nationale de l'eau (cna) (1989), la promulgation de la loi sur les eaux nationales (1992) et ses règlements (1994) et le passage du secteur de l'eau au secteur de l'environnement, avec la création (1994) du ministère de l'environnement, des ressources naturelles et de la pêche (Semarnap) et l'orientation des politiques publiques vers le marché et l'environnement. Le Conagua et le imta ont été retirées au secteur de l'environnement, avec la disparition de la sarh en 1994 et donne lieu à la création de deux secrétariats d'État : le Semarnap et le ministère de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural.

Le site imta comprenait les domaines de l'irrigation et du drainage ainsi que de la communication rurale, repris de son prédécesseur institutionnel, la cpnhqui sont les piliers de son organigramme. Les deux régions ont en commun d'avoir développé et participé à un programme de grande envergure : le Programme de développement rural intégré des zones tropicales humides (Proderith), avec la participation de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (fao) et avec un financement de la Banque mondiale. Proderith a connu deux phases : la première de 1978 à 1984, et la seconde de 1986 à 1995. La troisième phase, bien qu'en cours de négociation, ne s'est jamais concrétisée. J'ai eu la chance de commencer ma carrière professionnelle en travaillant sur le projet Pujal Coy. iiLe projet a été lancé en 1990 et a ensuite contribué à la conception et à la mise en œuvre de l'unité régionale du nord-ouest, basée à Ciudad Obregón, Sonora.

Le système de communication rurale (gommage) a été conçu sur la base des expériences développées en Amérique du Sud par des experts engagés par la Commission européenne. fao. Par le biais d'un projet1 impliquant le fao, al imta et au sarh (en tant que chef de secteur), cet organisme international a fourni la gommage Le projet comprenait également un coordinateur ou conseiller principal et un groupe de conseillers (certains engagés pour des années et d'autres pour des tâches spécifiques) et l'achat de matériel vidéo, ainsi qu'un budget pour la mise en place des unités locales et régionales sur le terrain, ce qui a permis d'accélérer les processus et de ne pas se heurter aux mécanismes administratifs nationaux. Ainsi, dans le gommage Des spécialistes de la communication, des photographes, des cinéastes, des anthropologues, des graphistes et des réalisateurs de documentaires vidéo ont travaillé ensemble, certains issus de l'Union européenne, d'autres de l'Union européenne. imta et d'autres personnes engagées par la fao.

Le contexte socio-économique de l'époque a fait du développement des zones tropicales humides une orientation de politique publique, car il y avait des conditions d'extrême pauvreté, de malnutrition, de maladies gastro-intestinales, de faible production agricole et animale, ainsi que de dégradation de l'environnement. Les objectifs de la gommage visant à "augmenter les niveaux de production et de productivité dans les zones tropicales humides mexicaines et à améliorer les conditions de vie et de travail de la population rurale en utilisant mieux et en conservant les ressources naturelles disponibles" (fao, 2009: 306).

Le site gommage était responsable de l'important travail de terrain et de la formation des agriculteurs à l'utilisation des outils audiovisuels ; cependant, l'approche de la communication allait au-delà de la simple "formation". Certaines méthodologies actuelles, considérées comme nouvelles ou totalement innovantes, étaient déjà utilisées sur le terrain : les "ateliers participatifs" ont été organisés avec des groupes d'habitants de nombreuses localités et avec des groupes spécifiques (femmes, éleveurs, agriculteurs, etc.), l'objectif étant que les agriculteurs puissent participer aux ateliers.), et l'objectif était que les agriculteurs définissent leurs propres Plans de Développement Local ; les dynamiques de groupe, les groupes de discussion, après la projection de matériel audiovisuel et le cinéma interactif qui sont utilisés aujourd'hui étaient déjà pratiqués depuis la fin des années 70 dans ce projet et s'appelaient "sessions de mise en œuvre", un nom bien malheureux d'ailleurs ; le concept de "transmédia" a été appliqué concrètement grâce à l'utilisation de divers médias tels que des vidéos, des abécédaires (matériel écrit) et des discussions entre agriculteurs et techniciens, par le biais des unités éducatives audiovisuelles ; la "carte des acteurs" a été interprétée par le réseau de communication, un exercice complexe réalisé avec les agriculteurs eux-mêmes pour identifier les acteurs, les flux de communication, les discours, les pratiques, les points focaux du pouvoir, les médiations et les messages. Une partie de ce modèle a été conçue et promue par Manuel Calvelo et a été appelée "pédagogie de masse multimédia" (Calvelo, 1998 : 2013). Auparavant, Calvelo l'avait appliqué - par tâtonnements - au Pérou, dans le cadre d'un projet appelé Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación (Centro de Servicios de Pedagogía Audiovisual para la Capacitación) (cespac).2

En réalité, l'approche de la communication rurale consistait à établir un dialogue (médiation) entre les groupes paysans et les institutions publiques : l'objectif était de combiner les connaissances paysannes avec la technologie agricole - ce que l'on appelle aujourd'hui la "récupération des connaissances" au sein des populations paysannes - et de stimuler la réflexion paysanne pour trouver des solutions à leurs problèmes sur la base de leurs propres connaissances et d'apports extérieurs.

Démentant l'observation de Manuela de Almeida Callou (2010 : 7) selon laquelle à Proderith "il n'y avait pas de réel souci d'enseigner aux communautés paysannes comment utiliser la vidéo comme moyen de communication pour leur propre développement", l'étude a montré qu'il n'y avait pas d'intérêt pour l'utilisation de la vidéo comme moyen de communication pour leur propre développement. gommage L'objectif était de créer les conditions permettant aux agriculteurs de produire eux-mêmes leur propre matériel vidéo dans les unités de communication régionales, avec des techniciens paysans formés par l'Institut de recherche et de développement de l'Union européenne (IRU). gommage et où il y avait des capacités de production et de post-production.

Entre 1978 et 1996, la gommage Proderith a soutenu l'organisation de 49 500 producteurs des zones tropicales humides au sein de 18 associations civiles ; elle a produit 629 programmes vidéo (en 1981, la gommage a réalisé 100 vidéos ; Fraser et Restrepo 1996) ; a contribué à l'élaboration de 106 plans de développement locaux ; a formé 76 comités de communication avec les agriculteurs ; a installé et formé du personnel dans 13 unités de communication locales et cinq unités de communication régionales ; a conçu 314 unités graphiques, avec une distribution de 32 650 copies ; a contribué à la diffusion de 1 519 émissions de radio locales ; et a réalisé un total de 16 418 "sessions de mise en œuvre" avec la participation de 386 500 agriculteurs (Murillo et Martínez 2010 : 219).3

À partir des années 1990, dans les pays de l imta plusieurs projets ont commencé à être réalisés sur la base de la même méthodologie de communication pour le développement, toujours avec le point nodal de ce que l'on appelle aujourd'hui "l'incidence", ce qui à l'époque signifiait travailler avec les groupes sociaux paysans, surtout en suivant les orientations qu'ils donnaient et en effectuant un travail ardu de médiation entre les institutions hydrauliques et environnementales et les populations locales. Nous avons travaillé dans plus de neuf États de la République et desservi six unités de communication régionales : cinq sous les tropiques : Zanapa-Tonalá, Tabasco ; Centro de Veracruz ; Tizimín, Yucatán ; Costa de Chiapas ; Tamuín-Pujal Coy iiSan Luis Potosí ; et une dans le nord-ouest : Ciudad Obregón, Sonora, ainsi que dans plusieurs districts d'irrigation en particulier. "En 1995, il y avait 13 unités de communication locales en activité dans les zones de projet de Proderith dans tout le pays, et il y avait 76 comités de communication" (Fraser et Restrepo, 1996 : 50).

Plusieurs directeurs de la imta (et plusieurs fonctionnaires de la cna) comprenaient mal l'objectif et le rôle de ce domaine de la communication, car ils se concentraient sur la formule de la communication sociale et avaient tendance à l'assimiler à la diffusion institutionnelle, sans reconnaître les approches de la communication pour le changement social, de la communication pour le développement ou de la communication rurale. Un couple d'auteurs conclut que "la principale faiblesse du système de communication réside dans les aspects de gestion et dans l'impossibilité de l'institutionnaliser dans le cadre d'une politique nationale de développement rural" (Fraser et Restrepo, 1996 : 97).

La rétrospection (ou ce qu'on appelle la retour en arrière) : la mystérieuse boîte à chaussures qui renferme une partie de la mémoire collective

La Sous-Coordination Communication de la imta4 avait ses bureaux (appelés "niveau central") au sein de l'Union européenne. gommage) à Jiutepec, Morelos, où il a été installé en 1990. Il occupait le rez-de-chaussée d'un bâtiment : la moitié était constituée de bureaux et l'autre moitié des zones de production et de postproduction et de l'entrepôt où se trouvait l'équipement audiovisuel. C'est là que j'ai trouvé une boîte à chaussures contenant des photographies, d'abord mise de côté puis sauvée par la technicienne chargée de contrôler la vidéothèque et d'enregistrer tous les "rapports de séances d'application", Elizabeth Peña Montiel. Elle l'avait conservée et me l'a montrée vers 2011. Dans la boîte, il y avait des photographies en couleur, d'autres en noir et blanc, ainsi que des diapositives. J'en ai pris quelques-unes presque au hasard, je les ai numérisées et je les lui ai renvoyées. Avant de démissionner de la imtaEn 2012, je suis retourné à l'entrepôt pour fouiller dans la boîte à chaussures de la mémoire et j'ai pu récupérer plus d'une douzaine de photographies en noir et blanc et trois en couleur, dont certaines étaient un peu abîmées. Je savais que personne n'allait s'occuper de récupérer la mémoire des gommageLa Sous-Coordination Communication a été transformée en département de diffusion, avant d'être transformée en rien de plus...

Au milieu des années 1990, par exemple, le personnel de la gommage au niveau central avait été réduite de moitié, passant à 20 personnes (Fraser et Restrepo, 1996) ; dans les années 2010, il y avait moins de dix personnes et vers 2022, il ne restait plus que trois spécialistes au maximum. Entre 2012 et 2013, les archives orales que j'avais créées et gérées dans les imtaLa vidéothèque, de 1996 à 2005, avait été jetée, avec les dossiers de transcriptions, les descriptions de chaque projet et les bandes audio (audiocassettes). La vidéothèque, qui compte plus de 1 200 titres, risque de disparaître, étant donné le manque d'intérêt des autorités pour le projet. imta pour la période 2018-2024. Il est dommage que la mémoire audiovisuelle du secteur hydro-agricole mexicain depuis 1978 ait été perdue car cette vidéothèque contient non seulement des programmes achevés, mais des centaines d'heures d'enregistrements audiovisuels de différents formats (¾ pouce Umatic, vidéo 8, Hi8, etc.) qui rendent compte de l'histoire de l'aménagement hydro-agricole, de témoignages paysans et de bien d'autres sujets.

Le fait de trouver des photographies dans une boîte à chaussures est similaire à celui décrit par Zeyda Rodríguez (2012), bien que dans son cas il s'agissait de cartes postales et que le processus d'affectivité, selon l'auteur, se trouvait dans les messages écrits au dos de celles-ci. Dans mon cas, l'affectivité résidait dans ma propre connaissance du contenu, des lieux et de certaines des personnes qui y apparaissaient : j'avais été engagée par l'agence de presse de l'État de New York. fao pour participer à la gommage en 1990 et mon premier travail sur le terrain a été effectué dans une ville de Las Huastecas : Tamuín.

Parmi les photos retrouvées, j'ai pu numériser 59 photos couleur, dont les originaux étaient imprimés sur du papier mat et brillant, 19 photos noir et blanc, au format carte postale, imprimées sur du papier mat, ainsi que huit diapositives. En outre, j'ai récupéré 15 photographies imprimées de différentes tailles (de 20,2 x 12,2 cm à 34,5 x 26,4 cm), certaines sur papier mat et d'autres sur papier brillant, et trois photographies couleur au format carte postale ; 101 photographies de différents formats, numérisées. Il s'agit donc d'une minuscule contribution à la récupération de la mémoire graphique de l'Europe. gommage. Peut-être que ces photographies n'ont pas une résonance plus large et qu'il s'agit d'une réverbération de la mémoire collective et d'une dette personnelle parce que je suis le gardien de ce morceau de mémoire, mais c'est aussi une occasion de mettre à jour les connaissances et de ne pas laisser cette expérience de développement rural, d'une communication alternative, se perdre totalement. Quoi qu'il en soit, c'est aussi un prétexte pour présenter une méthode qui peut être utile aux chercheurs dans le domaine de l'audiovisuel.

Pourquoi ces photographies ont-elles été abandonnées dans une boîte ? Ont-elles été utilisées ? Étaient-elles celles qui avaient été jetées ? Étaient-elles des épreuves d'imprimerie, peut-être, celles en noir et blanc ? Impossible de savoir qui les a prises. Comme le mentionne Peter Burke (2005 : 236), dans le cas de certaines photographies, "leur témoignage est particulièrement précieux lorsque les textes sont rares ou fragiles". Nous pouvons donc considérer ces photographies comme des témoignages, même si, comme l'indique le même auteur, elles n'ont peut-être pas été produites dans cette intention. Nous pouvons imaginer les raisons pour lesquelles ces photographies ont été prises, mais nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit d'un exercice personnel ou d'une étude d'images planifiée, définie et explicitement commandée par une institution. De nombreuses photographies semblent rendre compte du travail effectué à Proderith, mais peut-être ont-elles répondu à une impulsion personnelle des participants à chaque projet d'enregistrer certains événements. Une chose est claire pour moi : il ne s'agit pas d'enregistrements ethnophotographiques ou d'anthropologie audiovisuelle. Il s'agit de photographies de témoignage. Du point de vue du spectateur de la photographie, on a le sentiment qu'il s'agit du "témoignage que ce que je vois a été" (Barthes, 2022 : 95).

Selon Burke, la production d'une photographie ne doit pas nécessairement avoir l'intention d'être un témoignage visuel, bien qu'elle puisse être interprétée comme telle. Et c'est là que réside le problème : comment la lire ? Bien qu'un certain nombre d'auteurs aient partagé leurs techniques et méthodologies d'interprétation (souvent basées sur la sémiotique), je souhaite présenter dans ce texte une méthodologie créée pas à pas.

Certains auteurs soulignent l'importance du contexte, mais celui-ci peut être décrit avec certaines limites : l'une d'entre elles, par exemple, est "la fonction prévue de l'image" (Burke, 2005 : 239), qui, à mon avis, est impossible à connaître de manière fiable, pour utiliser les propres termes de cet auteur. En termes de "fiabilité", je ne suis pas convaincu par la question selon laquelle "le témoignage d'une série d'images est plus fiable que celui d'une image individuelle" (Burke, 2005 : 239), parce qu'une seule image peut fournir un élément de contraste avec un discours photographique qui prétend donner aux images un sens unique ou une signification univoque, ou avec un discours ou un récit géré par une série de photographies. Le problème de la fiabilité, comme celui de la véracité et de la vraisemblance, n'est tout simplement pas abordé dans cet article.

L'intérêt de ces images, considérées comme un document testimonial, est qu'elles sont composées de différentes données (Muñoz, 2021) : certaines se trouvent dans l'image elle-même, d'autres dans les métadonnées et d'autres encore à l'extérieur de l'image. En ce sens, les données sont créées et c'est précisément par une approche graduelle qu'elles sont construites, lues et interprétées, ce qui, dans ce cas, est lié à la séquence narrative ou au fait de "faire d'une histoire une scène" (Burke, 2005 : 191), comme dans le cas de certaines des photographies qui font l'objet de l'analyse que je présente.

Presque aucune des photographies trouvées dans la boîte ne comporte d'autres informations que l'image elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de "métadonnées" qui nous permettraient de reconnaître les lieux d'où elles proviennent, les dates auxquelles elles ont été prises ou les personnes qui les ont prises.5 Dans ce cas, les photos doivent raconter leur propre histoire et être interprétées et classées en fonction des connaissances du Proderith. Si un chercheur externe y était confronté directement, il serait très difficile de les expliquer au-delà des éléments visuels qui y figurent ; la connaissance du contexte est donc importante. Par ailleurs, j'ai pu consulter des personnes qui avaient été impliquées dans les événements photographiés : il s'agissait de communicologues ou d'anthropologues qui avaient participé au Proderith. Ce que Roland Barthes souligne est très vrai : "la lecture de la photographie est toujours historique ; elle dépend du "savoir" du lecteur, comme s'il s'agissait d'une véritable langue, qui n'est intelligible qu'à ceux qui en apprennent les signes" (Barthes, 1986 : 24). Je me suis également tournée vers d'autres sources, telles que certaines vidéos produites par la imtaJ'ai pu croiser certaines informations qui m'ont permis de mieux comprendre certaines photographies en reconnaissant des lieux, des personnes, en acquérant des noms et, dans certains cas, des dates. J'ai également procédé à une revue documentaire, dans laquelle sont mentionnées des activités et des dates importantes pour définir les données que je présenterai ci-dessous.

En ce qui concerne la méthode d'interprétation d'un corpus photographique que je propose, je peux être d'accord avec ce que d'autres auteurs suggèrent, comme la lecture dénotative et connotative (Corona, 2012 ; Del Valle, 1993). Dans le cas de la méthode proposée par Félix del Valle, il suggère de suivre le " paradigme de Lasswell " qui, à mon avis, n'est pas adéquat. Harold D. Lasswell s'est référé à un processus de communication de masse dans lequel l'important est de répondre à la longue question composée suivante : "Qui dit quoi à qui, dans quelles circonstances, par quel moyen, dans quel but et avec quel effet ? Félix del Valle se trompe lorsqu'il tente d'assimiler ce schéma de communication à cinq questions : qui, quoi, comment, quand, où, qui sont essentielles à l'élaboration d'une nouvelle, comme nous le savons en étudiant le journalisme, mais qui n'ont rien à voir avec le processus de communication de Lasswell.

Plus intéressante est la méthode suivie par Sarah Corona, qui, en plus des niveaux connotatif et dénotatif, introduit le niveau dialogique, c'est-à-dire " en identifiant le dialogue avec d'autres discours iconiques et non iconiques, qui rendent la photographie intelligible " (Corona, 2012 : 54), ce qui est précisément ce que j'ai fait en recherchant des informations dans des documents, des témoignages oraux, du matériel vidéo et ma propre mémoire. En raison de l'espace de cet article, le niveau dénotatif est mentionné de manière générale et j'ai préféré montrer comment j'ai créé ma propre méthode, basée sur l'expérience de systématisation, de classification et d'identification de photographies et de séries photographiques : " De cette manière, le travail d'analyse est une sorte de jeu de devinettes qui implique de découvrir les discours présents dans la photographie et de tracer leurs relations " (Corona, 2012 : 62).

En principe, ma connaissance et ma participation à la gommage m'a donné des indices pour classer, décrire et interpréter le contenu photographique. La méthode avec laquelle j'ai commencé à travailler sur ce corpus photographique a donc été guidée par l'abduction. Comme je ne connaissais pas les dates et les lieux précis, j'ai renoncé à les classer de cette manière et j'ai commencé un jeu de regroupement qui privilégiait l'observation de la modernisation technologique des instruments de communication. J'ai rapidement abandonné cette voie car certaines photographies ne contenaient pas de telles données. J'ai conclu qu'il valait mieux faire une classification par activités génériques observées, mais il y avait aussi d'autres images qui méritaient une classification en fonction de leur contexte spécifique et que j'ai identifiées : par exemple, une série de photographies qui appartenaient à un même événement. J'ai donc regroupé certaines d'entre elles de cette manière.

J'ai également identifié une série de photographies qui pouvaient être interprétées comme une séquence. En ouvrant la perception et en ne considérant plus la photo comme une donnée individuelle mais comme un "énoncé", c'est-à-dire comme un ensemble de plus grande signification, j'ai pu constater que certaines photographies appartenaient à une séquence temporelle dans des lieux situés dans la même région. Ainsi, de la collection de 101 images, je ramènerai ici un corpus de 51 photographies, plus une externe dont j'expliquerai plus loin l'importance.

Photographies classées comme "travail de terrain".

Le premier groupe de photographies que j'ai classé comme étant le travail sur le terrain de l'exposition. gommage dans le Proderith. Il s'agit de 22 photographies couleur numérisées, dont les auteurs sont inconnus. D'après le contenu des photos et les personnes qui y figurent, elles ont été prises entre 1980 et 1990. Treize de ces images sont facilement identifiables quant au lieu ou au projet Proderith où elles ont été prises en raison de divers éléments qui y figurent.

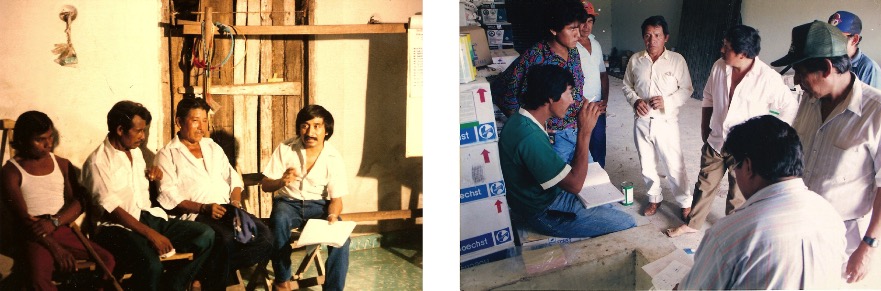

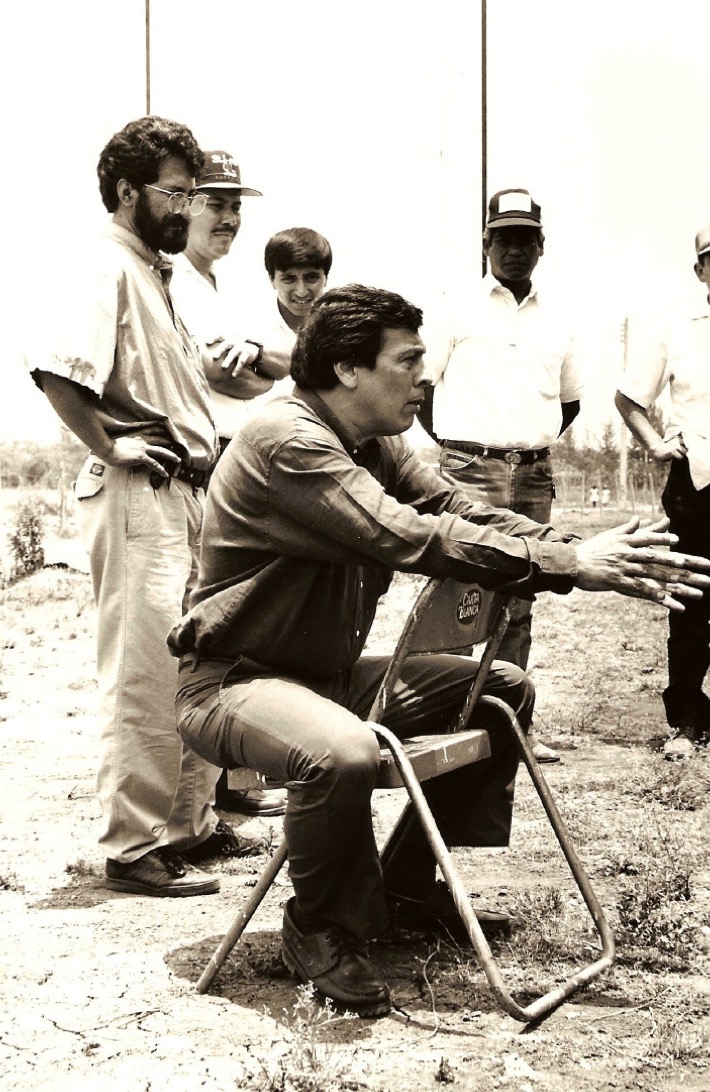

L'image 1 montre quatre hommes assis. Celui de droite est Dionisio Amado Bobadilla, technicien en communication du projet Oriente de Yucatán, qui a commencé à travailler à Proderith en 1981. Presque hors cadre, à l'extrême droite, on peut voir une partie d'un tableau de papier, l'un des premiers outils utilisés à Proderith. gommage. Je ne connais pas l'année et le lieu exacts où la photo a été prise, mais ce doit être entre 1981 et 1989. L'une des approches de la communication rurale était que la technologie ne remplacerait pas nécessairement le contact et le dialogue entre le technicien en communication, le technicien agricole (ou l'éleveur ou l'agent de santé) et les agriculteurs. Parfois, les réunions avec les agriculteurs avaient une faible présence technologique, comme on peut le voir sur cette première et cette deuxième image. L'image 2 montre également Amado Bobadilla, au centre en chemise verte, en train de parler à un groupe de paysans. Le lieu et la date exacts ne peuvent pas non plus être localisés.

L'image 3 a également été prise dans l'est du Yucatán, un lieu identifié par la tenue traditionnelle de certaines des femmes qui y figurent. Il semble s'agir d'une réunion avec un technicien, reconnaissable à sa casquette rouge et blanche, à sa montre-bracelet et à ses chaussures, dans un champ où l'on pratique l'agriculture sur brûlis, le système milpa yucatèque. L'image 4 montre une réunion avec des membres de la Sociedad Cooperativa U Yich Lakin, à côté du logo peint sur un mur. Proderith a commencé à travailler avec cette coopérative en 1989, il est donc possible que cette photographie date de cette année-là.

Les images suivantes sont identifiées dans le projet Pujal Coy iiqui était desservie par l'unité de communication régionale de Tamuín (ucrt), car j'avais travaillé dans la région, et j'ai pu reconnaître certaines personnes sur les photos, et j'ai également pu faire une comparaison avec des images provenant de certaines vidéos produites par la gommage: El sonido local: una experiencia de comunicación ruralde 1992, qui peut être consultée ici : https://www.youtube.com/watch?v=spmTPQM-sGI et La Unidad de Comunicación Rural Tamuínnon daté, disponible à l'adresse https://www.youtube.com/watch?v=po7XrIOpSWw. Les ucrt se trouvait dans la ville et la municipalité du même nom, Tamuín, au nord-ouest de San Luis Potosí ; mais il y avait des unités locales et des comités de communication dans plusieurs villages environnants, comme Santa Marta, Aurelio Manrique ou La Ceiba, entre autres.

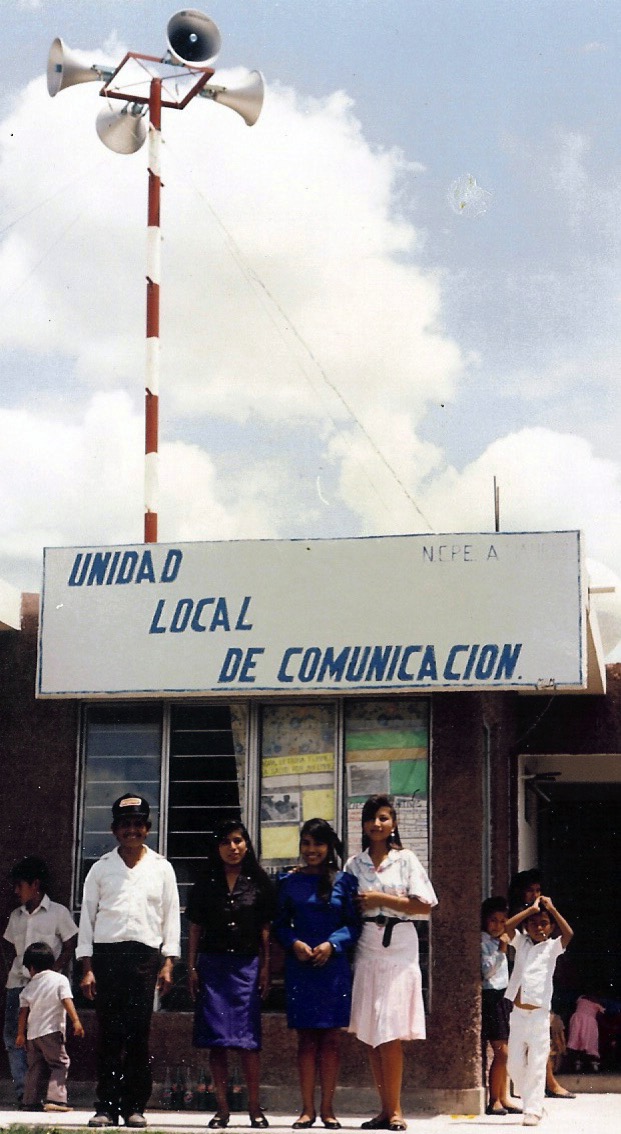

L'image 5 montre la palapa et le système de sonorisation installés dans le village de Santa Marta, où il y avait un comité de communication. La palapa était le point de rencontre local et a été construite entre 1989 et 1990 ; il s'agit de la première unité de communication locale installée à Pujal Coy. iiLa communauté a baptisé cet espace couvert pour les réunions le la palapaet ils l'appellent fièrement le Palapa culturelle. C'est ainsi que les unités de communication locales (ulc), qui rassemblent plusieurs comités de communication sous un même toit dans la communauté (Fraser et Restrepo, 1996 : 49).

En consultation avec Omar Fonseca, anthropologue à l'institut de recherche de l'Union européenne. gommage qui était en charge du projet Pujal Coy iiCe dernier m'informe que ce jour-là, il y a eu la visite d'un fonctionnaire de l'administration de l'État. fao à l'occasion de la célébration du travail des dames de Santa Marta et d'une exposition de photos des membres de la commission de communication. Il m'a envoyé d'autres photos qu'il avait enregistrées lors de cette activité (Fonseca, communication personnelle, 3 septembre 2024).

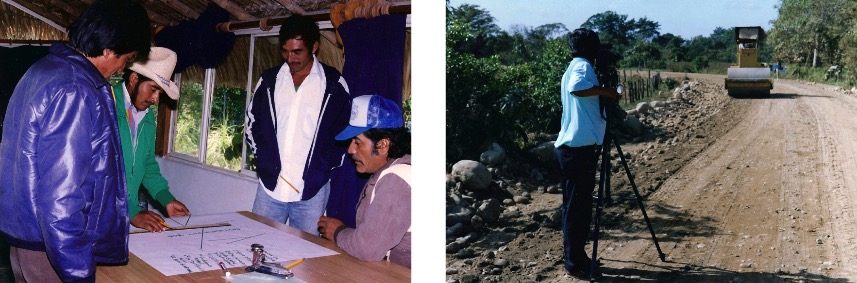

L'image 6 montre un groupe d'agriculteurs utilisant un tableau de papier, préparant peut-être une présentation lors de l'un des ateliers qui ont eu lieu. L'endroit est l'intérieur du ucrt. Cette photographie peut être datée entre 1988 et 1990, car l'unité a été achevée le 1er juin 1988, dans une ancienne station météorologique qui appartenait à l'Office national de l'énergie. sarh (Fraser et Restrepo, 1996). Plusieurs ateliers ont été organisés pour la formation de comités de communication locaux (le 1er août 1988, en septembre-décembre 1988, en avril et mai 1989) et des cours intensifs de production audiovisuelle, comme celui de mai 1990 (Fraser et Nieves, 1992), ont suivi (Fraser et Nieves, 1992).

L'image 7 montre un membre de la ucrt fabriquant une caméra, alors qu'une route est en cours de construction. J'ai reconnu le technicien paysan qui faisait fonctionner la caméra (je ne me souviens malheureusement pas de son nom) et c'est pourquoi j'ai pu le replacer dans le contexte du projet Pujal Coy. iiCette image a été prise au début des années 1990, alors que ce technicien travaillait à l'Institut de recherche et de développement de l'Union européenne. ucrt.

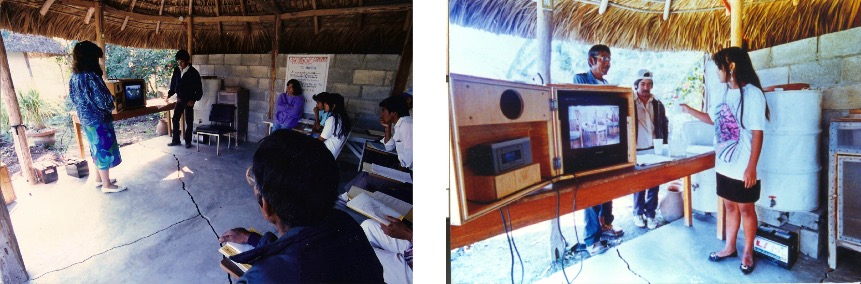

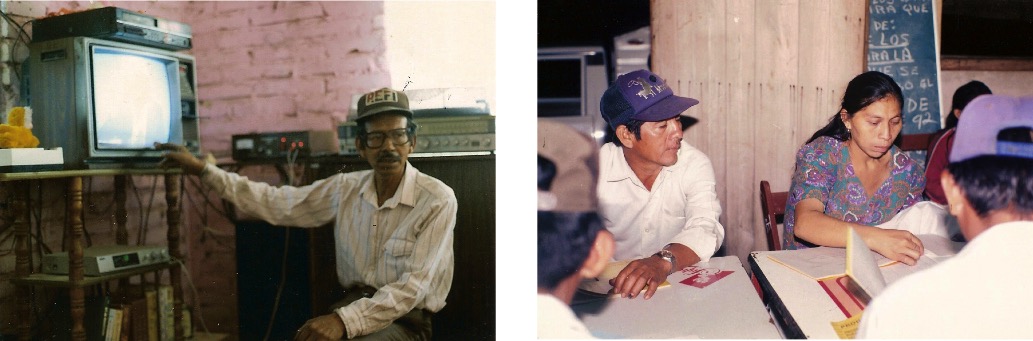

Les images 8 et 9 montrent un atelier de formation sur les "sessions d'application", c'est-à-dire une réunion à laquelle participe un groupe limité de personnes ; au cours de la session, les participants reçoivent une "cartilla" ou livret de consultation et une vidéo est projetée, afin d'en discuter et de parvenir à des accords collectifs. La palapa ouverte se trouvait à côté de la ucrt. Nous pouvons voir que l'équipement utilisé était une boîte en bois contenant un téléviseur et un lecteur vidéo, tous deux connectés à une batterie de voiture en l'absence de lumière. Le matériel présenté ici a été utilisé jusqu'avant 1990 (comme nous le verrons dans le prochain groupe d'images, qui traitera de l'évolution technologique du matériel d'application), de sorte que nous pouvons situer la date de ces deux images entre 1988 et 1989. Sur l'image 8, la femme debout, vêtue de bleu, est précisément Elizabeth Peña, qui m'a montré la boîte de photographies. La femme assise, vêtue d'un pull-over violet, presque au centre de la photo, est une technicienne de l'Institut de recherche et de développement de l'Union européenne. ucrtMarta Abundis. Sur les bureaux des participants, on peut voir les "cartillas", à couverture jaune, qui contiennent des informations complémentaires à celles présentées dans la vidéo.

Nous pouvons placer l'image 9 dans le projet Pujal Coy. ii en comparant plusieurs éléments avec le 8 : la construction qui y apparaît, c'est-à-dire la palapa ouverte de l'hôtel de ville. ucrtLes trois personnes de la photo apparaissent également sur l'image 8, assises aux pupitres. La personne au centre de la photo, portant une casquette, apparaît sans veste sur l'image 8. En raison du matériel utilisé et en croisant les informations avec certaines dates de ce type d'atelier, je suis enclin à penser qu'il s'agit de celui qui s'est déroulé en avril et mai 1989 (Fraser et Nieves, 1992). Ceci est corroboré par le fait que sur les deux photographies, accroché au mur, il y a un meuble en bois avec un filtre de carrière, une technologie pour la consommation d'eau propre qui a été promue à Pujal Coy. ii par le biais de documents vidéo, dont le premier a été produit en 1989.6

Les images 10 et 11 montrent l'installation d'un système de sonorisation dans la colonia 18 de Marzo, dans la municipalité de Rosamorada, Nayarit. Le projet était connu sous le nom de El Bejuco. Il s'agit d'une mini-séquence, dans laquelle un mât avec un système de sonorisation est installé sur le toit du commissariat de police d'ejidal. À Proderith, les projets les plus systématisés et pour lesquels on dispose de plus d'informations sont ceux de Pujal Coy. ii et Oriente de Yucatán, pour les autres, il y a très peu d'informations récupérables. La seule information dont je dispose pour situer l'époque de ces photos est l'affiche qui apparaît sur un stand, dans l'image 11, et qui montre qu'Ernesto Zedillo était candidat à la présidence. C'est pourquoi la séquence photographique peut être placée en 1994. La camionnette rouge avec un stand sur l'image 10 était utilisée pour le travail de terrain dans les projets de Proderith et porte le premier logo de Proderith. imta et le sarh.7

Je n'ai pas pu identifier les lieux où les images suivantes ont été prises. Elles montrent l'évolution de l'équipement utilisé pour transmettre la vidéo. Les images 12, 13 et 17 montrent les boîtes qui étaient à l'origine conçues pour transporter un téléviseur, un magnétoscope, une centrale électrique et les câbles nécessaires. Ces boîtes, qui pesaient entre 60 et 70 kilos, étaient connues sous le nom de "modules Beta" ; lors d'un entretien avec un technicien des communications, celui-ci s'est exprimé comme suit : "Alors il devait sortir toutes ses boîtes, une cajota comme un magicien, il sortait sa vidéo, son interrupteur, ses câbles, sa cassette, ou même des piles, il sortait de ses boîtes" (entretien avec Amado Bobadilla, intervention de José Luis Meléndez, technicien en communication au niveau central, Tizimín, 17 avril 1996). Dans ce qui suit, je ferai quelques commentaires sur chaque image.

L'image 12 est de format carré, contrairement aux autres qui sont de format carte postale. D'après ce qui précède, elle a dû être prise dans les années 1980. Adossé à un poteau, presque à l'avant de la réunion et à la hauteur de la jeune fille qui manipule le module d'application, se trouve un technicien en communication de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA). gommage niveau central, Lázaro Cano. J'ai eu la chance de le contacter, de lui envoyer la photo et de lui demander de me dire ce qu'elle lui évoquait. En plus de déterminer le lieu et l'année exacts, Lázaro s'est avéré être une très bonne mémoire, puisque sa réponse a été la suivante :

Il s'agit d'une session d'application dans un ejido situé dans la zone d'expansion immédiate du projet Tantoán-Santa Clara,8 dans l'ejido Magdaleno Aguilar, nous sommes en 1984. La séance est animée par une jeune fille recrutée par le projet. fao et l'Unión de Ejidos Camino a la Liberación del Campesino. J'espère que ces informations vous seront utiles [...] Début des activités de l'unité de communication régionale également. La jeune femme faisait partie de l'unité de communication locale de l'ejido de Magdaleno Aguilar. Comme le village n'avait pas d'électricité, le module fonctionnait avec une centrale électrique, qui devait être placée à 25 ou 30 mètres du site pour que le bruit n'interfère pas avec la vidéo [...] Cette photo marque le passage du noir et blanc à la couleur en termes d'applications ; un autre changement est que la centrale électrique n'est plus utilisée et que le module d'application est alimenté par une batterie de 12 volts [...]. vcd qui, au moyen d'un convertisseur de puissance, est transformée en ca 110 V ; ainsi, le poids du module est réduit de 50-60 kilos à environ 25-30 kilos (Lázaro Cano, communication personnelle, 20 juin 2024).

Il était très fréquent, lors des sessions de candidature, que les enfants viennent regarder le "cinito" ou le "tele". A plusieurs reprises au cours du travail de terrain, les enfants se sont assis au premier rang (voir photo 13). On retrouve ici l'utilisation de la batterie pour l'énergie qui alimente le matériel et la taille de la boîte.

L'image 14 a été prise à l'intérieur d'une maison ou d'un bureau. Elle ne montre pas les modules d'application, mais un magnétoscope, une télévision et, en dessous, un amplificateur de son connecté à un autre appareil, derrière le sujet de cette image. À côté de cet appareil se trouve un tourne-disque. Il pourrait s'agir d'une unité de communication locale, mais il n'y a pas d'autres informations.

Sur l'image 15, j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'un cours de formation pour les commissions de communication, en raison de la salle fermée et des différents matériels posés sur les tables. Selon un technicien en communication, José Luis Meléndez, ces modules s'appelaient "2000" et ont commencé à être utilisés en 1990 (entretien avec Amado Bobadilla, intervention de José Luis Meléndez, technicien en communication au niveau central, Tizimín, 17 avril 1996).

En raison de la prise de vue en gros plan de cette image, il n'y a pas beaucoup d'informations qui pourraient nous aider à la situer en termes de temps et de lieu. Le phénotype des deux personnages principaux, un homme et une femme, qui apparaissent le visage tourné de trois quarts, pourrait suggérer qu'ils sont mayas, ce qui placerait la photographie dans le groupe de l'Oriente du Yucatán, bien qu'il puisse également s'agir d'une spéculation.

L'image 16 a été prise lors d'une session d'application. Elle a probablement été prise dans la première moitié des années 1980, par le module Beta qui apparaît, si l'on tient compte des informations fournies par Lázaro Cano sur le changement et l'allègement des modules d'application.

On peut en déduire que l'image 17 a été prise entre 1990 et 1994 par l'équipe qui y figure et qu'il s'agit d'une session d'application. La date de 1994 s'explique par le fait que la deuxième phase de Proderith s'est achevée cette année-là.

Les modules dits Beta ont été utilisés jusqu'en 1990 (avec les modifications incorporées en 1984, comme nous l'avons vu), date à laquelle ont été construits les modules 2000, qui étaient déjà plus légers et utilisaient un magnétoscope 8, ce qui les rendait plus transportables car ils pesaient 30 kilos. Grâce à ces informations, nous pouvons déduire que les images 12 et 16 correspondent aux années 1980, tandis que les images 13 et 17 correspondent aux années 1990.

L'image 18 montre l'un des outils de communication utilisés lors des réunions entre les techniciens et les agriculteurs ou lors des sessions d'application : le flipchart. D'après le contenu de la page manuscrite placée sur le tableau, il s'agit d'une réunion au cours de laquelle les projets communautaires sont passés en revue et, d'après l'information qui y figure ("L'électrification est réalisée en 1992"), il est possible de savoir que l'image a été prise entre 1992 et 1994, lorsque la deuxième phase de Proderith s'est achevée. Sur cette photo, sous la page manuscrite qui semble être lue par un paysan, on peut voir une carte. Le contour que l'on distingue à peine ressemble à la figure de la zone délimitée par le projet Oriente de Yucatán, mais il n'y a pas de corroboration de ce fait. Sur la photo, le dos tourné, un chauve en chemise bleue semble être un fonctionnaire ou un technicien, ce qui n'est que pure spéculation.

Les photographies classées "séquence de Tamuín" : une reconstitution des faits

Un autre groupe d'images que j'ai pu identifier en fonction d'un lieu spécifique et de l'année où elles ont été prises présente une caractéristique particulière : il s'agit plutôt d'une séquence enregistrée dans le cadre de l'enquête sur les droits de l'homme. ucrt dans le projet Pujal Coy ii. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une seule séquence, mais de deux. Ce qui réunissait ces deux séquences était, entre autres éléments, une photographie que j'ai trouvée dans mes propres archives numériques, plus ou moins par hasard.

Une photographie hors séquence

Une photographie n'est pas incluse dans le corpus récupéré, car elle n'appartenait pas au matériel trouvé dans la boîte, mais m'est parvenue, déjà numérisée, à la suite d'autres circonstances.9 C'est l'image classique du groupe de formation et des stagiaires dans un atelier au sein de l'Union européenne. ucrt avec un sujet non spécifié. Je n'ai trouvé aucune référence à cet atelier particulier dans les documents examinés et lorsque j'ai contacté et interrogé sur cette photo deux personnes qui y ont participé et qui y figurent, elles ne se souviennent ni du sujet ni de la date exacte,10 seulement l'année : 1992. Neuf personnes apparaissent également dans une ou deux des séquences photographiques examinées ci-dessous, ce qui indique que les trois événements se sont produits au cours de la même période, c'est-à-dire au cours de journées contiguës, bien qu'il ne soit pas possible de reconstituer l'ordre séquentiel ou temporel à partir des photographies ou des informations obtenues. Un élément d'information, fourni par les connaissances contextuelles, est que certaines des personnes figurant sur les images appartenaient à l'équipe de la gommage Le fait que certains d'entre eux aient eu des responsabilités de gestion les a empêchés d'être sur le terrain pendant de longues périodes.

De gauche à droite, debout : Luis Masías (consultant fao), Alberto Troilo (consultant fao), deux personnes non identifiées, Marieliana Montaner (consultante fao-imta), deux personnes non identifiées, Rosy (avec un enfant dans les bras), María de Jesús (derrière), un technicien en communication de l'ejido Venustiano Carranza (voir image 19), Jorge Martínez (coordinateur de la communication de l'ejido Venustiano Carranza) et un membre du personnel de l'ejido Venustiano Carranza (voir image 19). imtaAndrés de l'ejido Nueva Unión, Omar Fonseca (anthropologue de l'Institut de recherche en sciences sociales de l'Union européenne). imta) ; en bas : personne non identifiée, Aída Albert (expert national fao) ; derrière elle, Santiago Funes (coordinateur des projets fao), Luz Elena Vargas (secrétaire technique à la Commission européenne), Luz Elena Vargas (secrétaire technique à la Commission européenne). imta) ; derrière elle, Marta Abundis (technicienne en communication pour la Commission européenne). ucrt), Ángeles Navarro (boursière) fao) et Don Ricardo (chauffeur).11 Le grand absent, mais aussi le présent, le photographe (d'ailleurs inconnu).

La formation de deux séquences

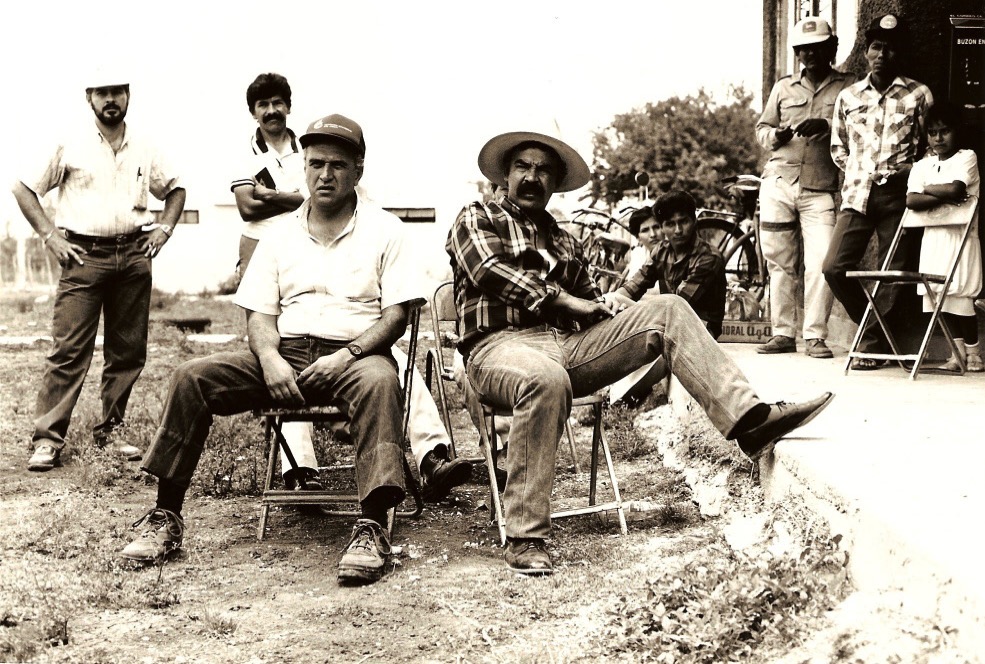

J'ai identifié 29 photographies qui présentaient plusieurs affinités. Tout d'abord, en raison du support matériel ; ensuite, en raison du contenu : les personnes qui y apparaissent à plusieurs reprises ; et parce que certaines des photographies en couleur ont également été prises dans les mêmes lieux et avec les mêmes personnes que celles en noir et blanc, et dans certains cas, il y a eu des prises de vue contre le champ. Cependant, en y regardant de plus près, j'ai appris que ce groupe d'images pouvait être divisé en deux séquences : l'une se rapportant au village d'Aurelio Manrique (à une heure de route de Tamuín) et l'autre au village de La Ceiba (à 25 minutes de route de Tamuín). Il est impossible de savoir, avec les informations contenues dans les deux séquences, laquelle s'est produite en premier et laquelle plus tard : elles se sont produites à des jours différents, en raison des vêtements des mêmes personnes qui apparaissent dans l'une ou l'autre ; les deux séquences datent de 1992.

La première séquence : Nouveau centre de population Ejidal Aurelio Manrique

Cette séquence comporte 22 images qui ont été prises par deux photographes différents. Cela se voit au support photographique : deux caméras utilisées simultanément dans le même acte, l'une avec une pellicule noir et blanc (douze images) et l'autre avec une pellicule couleur (dix images). Dans les images de cette séquence, une seule personne apparaît avec un appareil photo ; dans la 24e, en couleur, on peut voir Luis Masías, qui est donc le seul auteur dont nous ayons la certitude ; il a enregistré les photographies en noir et blanc et apparaît en train d'en prendre une. Nous ne connaissons pas l'identité de l'autre photographe. Une petite remarque à ce sujet : lorsque j'ai vu et montré les photographies en couleur pour la première fois, quelqu'un (je ne me souviens plus qui) de l'équipe de la gommage m'a dit que le photographe était Omar Fonseca, ce qui peut être justifié par l'examen de l'image 19, hors séquence, dans laquelle il a un appareil photo accroché à son cou ; cependant, dans l'image 20, il n'a pas l'appareil photo avec lui. En outre, Fonseca lui-même affirme ne pas les avoir prises (communication personnelle, 24 juin 2024). Qui était donc l'autre photographe de cette séquence ?12 Les images de la séquence ne révèlent pas à elles seules l'identité du second photographe. Je vais maintenant présenter deux récits de la même séquence : la reconstitution photographique et la reconstitution écrite.

La voix des images

Avec les mises en garde susmentionnées, je présente la séquence complète, dans un ordre hypothétique, en laissant les images raconter leur propre histoire.

Une reconstruction imaginée

L'histoire racontée par les photographies est très simple : l'arrivée au Nuevo Centro de Población Ejidal Aurelio Manrique, en 1992, où devait être inaugurée l'unité locale mise en place par la Commission européenne. ucrt. L'unité était équipée d'un matériel d'application et d'une sonorisation locale. Un certain nombre de personnes arrivent dans un chariot, dont le coordinateur de la communication de la Commission européenne. imtaJorge Martinez ; le faoSantiago Funes ; un cadre de la Commission nationale de l'eau (cna), Fernando Rueda Lujano, portant une casquette ; derrière eux, une personne dont l'identité n'est pas discernable (image 20). Il y a une conversation préliminaire (images 21 et 22) de l'officier de la police judiciaire. fao avec le directeur de l'Unión de Ejidos Camino a la Liberación del Campesino, Gabriel Anaya Fernández, avec qui ils avaient travaillé pour promouvoir Proderith dans le cadre du projet Pujal Coy. ii et qui est assis à côté de l'ingénieur Rueda (image 22). L'image 23 montre Martínez, Manuel Calvelo, Marta Abundis, Funes, Rueda et des habitants de la région. À l'arrière-plan, Luis Masías se tient debout avec son appareil photo.

La cérémonie d'inauguration commence ensuite, au cours de laquelle José Santiago, de l'unité de communication locale de Santa Marta (l'ejido de Santa Marta), prend la parole. la Palapa culturelle), et à ses côtés, Víctor Olguín, de la commission de communication Aurelio Manrique. Parmi les personnes présentes, on compte des habitants du village, des membres du personnel de la imta et le faoles membres de la ucrt et du comité de l'unité inaugurée, comme María del Carmen Fernández, qui à la fin de l'événement apparaît, avec d'autres jeunes femmes et José Santiago, devant l'unité (image 28).

Dans le discours de José Santiago, le leader de l'Union des Ejidos et l'officier de l'Union des Ejidos se sont exprimés en faveur de l'adoption d'une loi sur les droits de l'homme. faoFunes, qui se lèvent et viennent à l'avant. Ce dernier prononce quelques mots à l'intérieur de l'unité, en compagnie de Marieliana Montaner et en présence, surtout, de femmes et d'enfants qui tournent le dos aux fenêtres de l'unité (image 27). Sur l'image 25, on peut voir deux personnages non identifiés de l'image 19, qui appartiennent probablement à l'unité. fao et, près de la porte de l'unité, Luz Elena Vargas. En 26, à côté de Santiago Funes, se trouve Marieliana Montaner. Toutes ces personnes apparaissent ensemble sur l'image 19, ce qui donne à penser que les séquences de Tamuín et cette photo très recherchée ont été prises en même temps. L'événement se termine par le rassemblement des participants à l'extérieur (image 28).13 et, plus tard, un repas dans une palapa, auquel assistent les gens du village. D'ailleurs, le matériel de production audiovisuelle apparaît sur certaines photos : sur la photo 29, on voit au premier plan une personne avec un micro, et sur la photo 30, dans la marge gauche et recadrée (en sang), on aperçoit un trépied et une caméra vidéo.14 Sur cette même photo, à l'extrême gauche de la table, se trouve Epitacio Martínez, président de l'unité de communication locale de Santa Marta. Alors, cette histoire peut-elle être racontée aussi simplement ? S'agit-il d'un événement sans importance ? Dans un contexte plus large, où les photographies sont des témoins dotés d'une voix propre, elles agissent dans plusieurs dimensions : elles suscitent le souvenir, remuent la mémoire, recréent des expériences et, dans ce cas, aident également à identifier les pièces d'un puzzle dont il y aurait beaucoup plus à raconter.

Deuxième séquence : Nouveau centre de population Ejidal La Ceiba

Cette deuxième séquence est composée de dix photographies, dont huit en noir et blanc et deux en couleur. D'après les informations dont nous disposons, nous savons que l'auteur des photographies en noir et blanc est Luis Masías. Le lieu est le Nuevo Centro de Población Ejidal La Ceiba, à proximité de l'aéroport de La Ceiba. ucrt. Je ne sais pas si cette séquence a précédé ou suivi la précédente, et les images ne nous le disent pas, mais elles indiquent d'autres choses.

La voix des images

La séquence reconstruite est présentée ci-dessous à travers les images.

Une reconstruction imaginée

La visite à La Ceiba peut avoir fait partie d'une tournée visant à montrer aux fonctionnaires en visite les lieux où se déroulaient les activités de communication. Les photos montrent comment un toit est installé à côté d'une maison, comment le représentant de la Commission de l'Union européenne (CEI) a été invité à se rendre à La Ceiba pour y rencontrer les représentants de la Commission. fao et ensuite, à l'intérieur de la tente, il y a une réunion avec la population et une table à l'avant avec les fonctionnaires. L'image 34 montre un personnage avec des ciseaux et Funes tenant un ruban avec une fleur ; il semblerait qu'ils soient en train de couper un ruban d'inauguration : si cette hypothèse est correcte, il s'agirait de l'inauguration de l'Unité Locale de Communication ou du Comité de Communication de La Ceiba. Les unités locales disposaient d'équipements pour la reproduction de matériel et non pour la production. Dans l'image 32, parmi les personnes, il y a une personne qui n'était pas apparue auparavant (d'où mon hypothèse, fausse à l'évidence, qu'il s'agit de la photographe de la séquence précédente, en couleur) : je veux parler de María Inés Roqué, qui apparaît en jupe longue, entre Marta Abundis et Marieliana Montaner, toutes les trois dos à l'appareil. Elle est également à l'avant de l'image 31, dos à la caméra. Comme les personnes de la imta et le fao apparaissent avec des vêtements différents de ceux de la séquence précédente, j'en déduis que cette visite a eu lieu avant ou après celle-ci. Sur l'image 34, on peut voir un trépied et une caméra vidéo ; et sur l'image 33, derrière Funes, le technicien de l'institut de recherche sur les maladies infectieuses. ucrt (voir image 7), la tête baissée, peut-être en train de faire une vidéo, et, dans la marge droite, une partie du même microphone qui apparaît sur l'image 29. Ce qui est certain, c'est que les deux séquences montrent la visite de fonctionnaires à des populations appartenant au projet Pujal Coy. ii et l'accueil chaleureux des habitants des deux villages. Dans les histoires locales, ces photographies pourraient avoir plus de sens : un événement pour les habitants d'Aurelio Manrique et de La Ceiba, la visite d'officiels et l'inauguration d'unités de communication locales (si nous acceptons l'hypothèse que j'ai donnée plus haut). Cependant, la question de l'auteur des photographies en couleur reste posée.

La méthode

Lorsque nous travaillons avec des images, toute une série de possibilités et de manières de classer, d'analyser et d'interpréter s'ouvrent à nous. J'ai montré ici une méthode particulière (sans prétention théorique) qui peut aider à la classification et à l'interprétation des images. Un aspect dont il faut tenir compte lorsque l'on dispose d'un corpus d'images est qu'il ne suffit pas de lire chaque photographie isolément, mais qu'il faut essayer de trouver des séquences. J'en ai essayé quelques-unes : séquences par lieux, par type de technologie audiovisuelle, par personnages et actions. Deux facteurs ont facilité l'identification des lieux et des dates : la mémoire et l'expérience personnelle d'avoir participé à Proderith et d'avoir vécu avec de nombreuses personnes qui apparaissent sur les photographies, ainsi que l'avantage d'avoir pu contacter certaines d'entre elles. Il y a un autre facteur, qui n'est pas exclusif au cas que je présente : la confrontation des sources. La consultation de vidéos et de documents produits sur les lieux et aux dates indiquées a été substantielle afin d'obtenir des éléments qui ajoutent à la description de ces matériaux.

En bref, quelle est la méthode que j'ai suivie ? On peut dire que cette soupe au gazpacho (Raymundo Mier dixit) a impliqué : a) une observation minutieuse de chaque photographie et de l'ensemble ; b) l'identification des personnes par leur nom, en utilisant mon expérience personnelle et ma mémoire, puisque j'ai travaillé avec plusieurs d'entre elles et que mon premier travail de terrain, en 1990, s'est déroulé dans la même zone ; c) l'identification des lieux, tant par la mémoire que par les signes qui apparaissent sur les photographies ; d) la comparaison des sources : examen des vidéos produites au cours de ces mêmes années en rapport avec le projet Pujal Coy ; e) l'identification des personnes et de leur nom, en utilisant mon expérience personnelle et ma mémoire, puisque j'ai travaillé avec plusieurs d'entre elles et que mon premier travail de terrain, en 1990, s'est déroulé dans la même zone ; f) l'identification des lieux, tant par la mémoire que par les signes qui apparaissent sur les photographies ; g) la comparaison des sources : examen des vidéos produites au cours de ces mêmes années en rapport avec le projet Pujal Coy ; h) la comparaison des sources : examen des vidéos produites au cours de ces mêmes années en rapport avec le projet Pujal Coy ; i) la comparaison des sources : examen des vidéos produites au cours de ces mêmes années en rapport avec le projet Pujal Coy. iique l'on peut trouver dans la vidéothèque de l'Institut de l'audiovisuel de l'Union européenne. imta et qui sont disponibles sur Internet ;15 e) l'ordonnancement de la séquence photographique et la séparation des matériaux ; f) l'entraînement de l'œil à l'identification des séquences (relevés photographiques) ; g) la consultation de sources secondaires, documentaires et vidéographiques ; h) la consultation directe de certaines personnes ayant participé aux projets de référence ou apparaissant sur les images ; i) la reconstruction des événements capturés dans les séquences photographiques, c'est-à-dire l'observation des photos comme des récits et la recherche, dans les données qui leur sont extérieures, d'une cohérence pour créer une séquence possible - ou imaginée - d'événements. Je ne peux pas omettre la recherche de la récupération d'une mémoire dispersée, dans laquelle il y a des lieux, des événements et des personnes qui agissent, de temps en temps, comme des ressorts de mémoire, comme cette charnière grinçante qui vous rappelle qu'elle a besoin d'être huilée.

Colophon

Les noms que j'ai cités tout au long de cet article ne feront peut-être pas l'unanimité parmi les lecteurs. Cependant, dans un processus de mémoire collective et de récupération d'actions dans le cadre de l'initiative de l gommage Dans le projet Proderith, il est important de reconnaître les personnes qui apparaissent dans les groupes d'images et de leur donner une présence, en tant que partie d'une expérience collective de communication rurale et d'intégrer une équipe dans un effort qui se poursuit depuis des décennies. L'exercice que je propose dans cet article peut être une méthode viable pour l'interprétation de photographies provenant de diverses archives et l'objectif a été de montrer comment certaines pièces du grand puzzle d'une mémoire collective peuvent être assemblées, toujours à travers les images, les séquences narratives et les connaissances et l'imagination de l'observateur lui-même. Sans oublier la nostalgie. Sans elle, cet article n'aurait sans doute pas été écrit.

Remerciements

Nous remercions tous les collègues qui ont participé à l'enquête. gommage du niveau central (et par ignorance, parce qu'ils datent de différentes périodes et que je ne connais pas beaucoup d'entre eux, j'omettrai probablement certains noms) : Jorge Martínez Ruiz, Santiago Everest Funes (†), Manuel Calvelo, Alejandro Aura (†), Luis Masías, José Luis Martínez Ruiz, Marieliana Montaner, José Luis Meléndez Vega (†), María Inés Roqué, Sergio Sanjinés, Edgar Valenzuela, Rafael Baraona (†), Pablo Ildefonso Chávez Hernández, Humberto Luna, Mercedes Escamilla Alcocer, Lázaro Cano Bravo, Francisco Carrillo Ramírez (†), Omar Fonseca Moreno, Roberto Menéndez Frione, Georgina Avilés, Claudia Espinosa García, Fernando Leyva Calvillo, Alberto Troilo, Arnoldo "el Gaucho" Korenfeld (†), Hermenegildo Alejandro Cisneros (†), Luz Elena Vargas Suárez, Carlos Peña Montiel, Elizabeth Peña Montiel, Arturo Nava Ayala, Arturo Brizuela Mundo, Aída Albert, Esther Padilla Calderón, Bernardo Ávila, Guillermo Hernández, Marco Antonio Sánchez Izquierdo, Emilio Cantón, Marisa López Santibáñez, Ricardo Ávila Ponce, Joel García Olvera, Gemma Cristina Millán Malo, Carmen Salazar, Marcos Estrada, Mónica Gutiérrez Garduño, Jaime Suaste Aguirre. Quelques documents éphémères : Elías Levin, Juan Gabriel Sanz, Salvador Ávila, Javier Corona, Laura Martínez, Ángeles Navarro, Marcos Miranda, Héctor Sandoval Sabido.

Bibliographie

Burke, Peter (2005). Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Barcelona: Crítica.

Barthes, Roland (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.

— (2022). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Ciudad de México: Paidós.

Calvelo Ríos, J. Manuel (1998). “La pedagogía masiva multimedial”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. xxviii, núm. 4, pp. 197-205.

— (2013). “Comentarios sobre los modelos y la práctica de comunicación para el desarrollo”, en Carmen Castillo Rocha, Daniel Murillo Licea y Roxana Quiroz Carranza (eds.). Comunicación y desarrollo en la agenda latinoamericana del siglo xxi. Fundamentos teórico-filosóficos. Mérida: Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 85-118.

Corona Berkin, Sarah (2012). “Guía para el análisis visual del sujeto político. La fotografía étnica”, en Sarah Corona Berkin (coord.). Pura imagen. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 48-66.

De Almeida Callou, Manuela Rau (2010). “El proyecto Proderith: un caso de comunicación para el desarrollo participativo”. Congreso Euro-Iberoamericano de Alfabetización Mediática y Culturas Digitales. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Del Valle Gastaminza, Félix (1993). “El análisis documental de la fotografía”, Cuadernos de Comunicación Multimedia, vol. 2, pp. 33-43.

Food and Agricultural Organization (2009). La fao en México. Más de 60 años de cooperación. 1945-2009. México: fao.

Fraser, Colin y Nieves Martínez (1992). Transferencia de un sistema de comunicación a las organizaciones campesinas. Segundo estudio de caso del Sistema de Comunicación Rural para el Desarrollo del Trópico Húmedo de México. Roma: fao.

— y Sonia Restrepo Estrada (1996). Comunicación para el desarrollo rural en México en los buenos y en los malos tiempos. Roma: fao.

Gumucio-Dagrón, Alfonso (2001). Haciendo olas. Historias de comunicación participativa para el cambio social. Nueva York: The Rockefeller Foundation.

Lasswell, Harold D. (1985). “Estructura y función de la comunicación en la sociedad”, en Miquel Moragas Spá. Sociología de la comunicación de masas, t. ii. Barcelona: Gustavo Gili.

Muñoz-Jiménez, José (2021). “Fotografía documental y antropológica en la encrucijada del siglo xxi”, Revista Inclusiones, vol. 8, núm. especial, pp. 181-201.

Murillo Licea, Daniel y Jorge Martínez Ruiz (2010). “Comunicación para el desarrollo en México: reflexiones sobre una experiencia en el trópico húmedo”, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. xvi, núm. 31, pp. 201-225.

Rodríguez Morales, Zeyda (2012). “La imagen de las mujeres en postales de la primera mitad del siglo xx en México y su relación con la identidad y la afectividad”, en Sarah Corona Berkin (coord.). Pura imagen. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 225-264.

Filmographie

imta (1992). El sonido local: una experiencia de comunicación rural. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. https://www.youtube.com/watch?v=spmTPQM-sGI

— (s/f). La Unidad de Comunicación Rural Tamuín. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. https://www.youtube.com/watch?v=po7XrIOpSWw.

Fonseca Moreno, Omar (1989). Filtro de cantera. Unidad de Comunicación Rural Tamuín, imta (video de archivo).

Navarrete Pellicer, Sergio y Mariano Báez Landa (2023). Conferencia de Manuel Calvelo Ríos/Comunicación y cambio social. Seminario riav, 23 de febrero de 2023, ciesas. https://www.youtube.com/watch?v=pPCjSMwiw1Q&list=PLpB7rn4NTStqK3dNQA5O42Gxi8GPpq_Q6&index=15

Daniel Murillo Licea titulaire d'un doctorat en sciences sociales, est communicologue, rédacteur, écrivain et fumeur. Depuis 1990, il mène des projets liés aux sciences sociales et à l'eau ; il a soutenu les processus de formation des populations indigènes à l'utilisation de la vidéo communautaire, à l'invitation de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE). unicef Guatemala, en 2015. Il est membre fondateur (1996) du Réseau des chercheurs sociaux sur l'eau (rissa) et participe au réseau de recherche audiovisuelle de la Commission européenne. ciesas (riav). Elle coordonne actuellement le séminaire permanent sur l'eau et la culture et est responsable de la ligne Eau, société, culture et environnement du cours de troisième cycle en anthropologie de l'université de Barcelone. ciesas, cdmx. Il mène des recherches sur l'eau, la politique de l'eau et les peuples indigènes et, en collaboration avec Los Tlacuaches Eléctricos, développe un projet de recherche sur l'eau. rocher et les mouvements sociaux