Dévotions en transit : une approche ethnographique du circuit migratoire Soconusco Isthme-Costa

- Blanca Mónica Marín Valadez

- ― voir biodata

Dévotions en transit : une approche ethnographique du circuit migratoire Soconusco Isthme-Costa

Réception : 29 février 2024

Acceptation : 5 novembre 2024

Dédié à tous ceux qui

ont perdu la vie dans le processus de

la mobilité, en particulier pour ceux qui

40 migrants qui ont péri au passage de la frontière en

Ciudad Juárez en mars 2023 et à meja.

Résumé

Le phénomène migratoire dans la région de Soconusco, au Chiapas, est le reflet d'un creuset d'expériences humaines traversées par des défis sociaux, économiques et culturels. Cette région frontalière, avec une histoire de mobilité migratoire, s'est distinguée par l'accueil de milliers de migrants d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie qui cherchent à atteindre les États-Unis ou à s'installer dans différentes régions du Mexique, et qui sont confrontés à divers obstacles sur leur chemin. L'objectif de cet article est de montrer le rôle joué par les représentations religieuses, non seulement en tant que manifestation de la foi, mais aussi en tant qu'expressions symboliques qui permettent aux migrants de réaffirmer leurs significations sociales, de construire des communautés de soutien et d'atténuer les défis découlant de leurs conditions de vulnérabilité.

culte en transit : une approche ethnographique du circuit des migrants de soconusco à istmo-costa

Soconusco, au Chiapas, est un creuset d'expériences migratoires caractérisées par des défis sociaux, économiques et culturels. Cette région frontalière, avec son histoire de mobilité humaine, a accueilli des milliers de migrants d'Amérique centrale et du Sud, d'Afrique et d'Asie qui cherchent à atteindre les États-Unis ou à s'installer dans différentes régions du Mexique. Au cours de leur périple, ces migrants sont confrontés à toute une série d'obstacles. Cet article révèle le rôle des icônes religieuses dans cette région, en tant qu'expression de la foi mais aussi en tant que symboles permettant aux migrants de réaffirmer leurs croyances sociales, de construire des communautés de soutien et de faire face aux défis associés à la vulnérabilité.

Mots clés : mobilité humaine, circuit des migrants, expressions religieuses, vulnérabilité, agence.

Organisation du travail

L'article est divisé en cinq sections : la première résume l'histoire de la région et sa composition démographique en fonction des processus de mobilité ; la deuxième traite de l'importance du sujet migrant, non seulement en tant que sujet vulnérable, mais aussi en tant que sujet contrôlant ses propres processus de mobilité et participant également à la circulation culturelle ; les troisième, quatrième et cinquième sections présentent de brèves descriptions ethnographiques qui nous permettent de reconnaître les défis de la mobilité migratoire et la manière dont les expressions religieuses opèrent. Enfin, une conclusion est tirée sur l'importance de ces dévotions en transit dans la mobilité migratoire.

Soconusco Isthme-Costa

Le Soconusco est une région importante située à la frontière sud-ouest du Mexique avec le Guatemala et l'océan Pacifique, qui a connu plusieurs processus politiques qui, selon Justus Fenner, se sont terminés par une neutralité imposée entre 1824 et 1842.1 Le Chiapas a été annexé au Mexique en 1842 par un décret du général Antonio López de Santa Anna, et l'annexion a été formalisée par le traité Mariscal-Herrera en 1882 (Fenner, 2019). En 1842, le Chiapas est annexé au Mexique par un décret du général Antonio López de Santa Anna ; l'annexion est formalisée par le traité de Mariscal-Herrera en 1882 (Fenner, 2019). L'établissement des frontières du Soconusco a représenté une nouvelle étape pour les municipalités qui composent la région,2 Selon María Elena Tovar, dans son article intitulé "Extranjeros en el Soconusco" (2000), une campagne politique de colonisation a été lancée par le gouvernement fédéral pour attirer des immigrants européens et catholiques qui partageaient les valeurs de liberté, de progrès et de démocratie dans le but d'atteindre les idéaux de la modernité, puisque les populations indigènes3 représentait un obstacle à ces objectifs.

Avec un climat tropical prospère pour les activités agricoles et des conditions politiques favorables à l'acquisition de terres, des groupes d'étrangers sont arrivés à Soconusco avec des conceptions et des conditions différentes. Comme le souligne Tovar, les Allemands,4 Les Américains et les Japonais sont arrivés dans la région soutenus par les politiques de colonisation, les Kanakas et les Guatémaltèques pour la main-d'œuvre agricole, et les Chinois pour la construction des chemins de fer (2000 : 30). Dans la logique du modèle finquero, la production agricole a connu une croissance exponentielle, grâce aussi à l'introduction de nouveaux produits comme le café, le riz et le sésame. Chaque groupe savait très bien quel rôle il devait jouer, ce qui a généré d'importantes conditions d'exploitation pour les groupes d'ouvriers travaillant dans les exploitations.5 Cependant, il est nécessaire de reconnaître l'importance de ces groupes en tant qu'éléments de la diversité culturelle d'une région qui a été habitée par le groupe ethnique Mam, dont l'identité a été considérablement réduite après le processus de mexicanisation qui a commencé en 1930 (Fuentes et Corzo de los Santos, 2023).

Outre cette diversité, la présence de groupes afro-mexicains dans les municipalités d'Acapetahua et d'Acacoyagua a été reconnue institutionnellement au cours de la dernière décennie, malgré le peu de données historiques et ethnographiques susceptibles d'éclairer leur arrivée dans la région. Il est donc inévitable de souligner l'historicité et l'importance de la mobilité migratoire dans le Soconusco, une porte qui s'ouvre et se ferme, un espace culturel qui a rassemblé de multiples façons de vivre et de sentir la frontière, et qui est devenu une région qui se nourrit des processus de mobilité migratoire qui laissent des traces dans la mémoire culturelle et historique de ceux qui l'habitent.

Soconusco, en plus d'être un lieu de passage, est également devenu un lieu de destination, car les offres d'emploi ont représenté d'importantes sources de revenus - malgré la précarité - pour les migrants d'origine centraméricaine, qui se sont intégrés dans diverses activités économiques et ont tissé des relations transfrontalières et transnationales entre Soconusco et leurs pays d'origine (Rivera, 2014).

Circuit migratoire Soconusco Istmo-Costa

La mobilité migratoire dans le Soconusco a une longue histoire et s'est produite sous différentes formes ; cependant, au cours des dernières décennies, le transit migratoire dans la région est devenu beaucoup plus visible en raison des multiples façons dont les migrants se sont organisés pour se protéger au cours de leur voyage, qui, en même temps, est devenu plus complexe en raison des situations politiques, économiques et même environnementales qui ont affecté les dynamiques sociales ; Par exemple, l'impact de l'ouragan Stan, qui a frappé le sud-est du Mexique en octobre 2005, a profondément perturbé la vie quotidienne dans les régions de Soconusco et d'Istmo-Costa, car, outre les pertes humaines, la destruction des sources de travail et des infrastructures a été considérable ; de même, le voyage migratoire s'est vu confronté à de nouveaux défis. Selon Jaime Rivas Castillo, dans son article "Víctimas nada más ? Central American migrants in Soconusco, Chiapas" (2011), la contingence provoquée par l'ouragan Stan a déplacé la voie ferrée par laquelle la Bête transite6 de la municipalité de Ciudad Hidalgo, située à la frontière avec le Guatemala, à la municipalité d'Arriaga,7 Chiapas, c'est-à-dire qu'il a parcouru 274 kilomètres depuis la frontière.

Sur la base de cette disposition, les régions de Soconusco et de l'Isthme-Costa ont été articulées et ont apporté de nouveaux défis aux migrants en transit, car les conditions de vulnérabilité pendant le voyage ont été accentuées. Cependant, comme le souligne Rivas Castillo dans le texte susmentionné, il n'est pas possible de réduire les migrants à des êtres vulnérables et passifs dans leur processus de mobilité, mais plutôt d'observer les mécanismes et les stratégies qu'ils développent pour faire face aux défis qu'ils rencontrent en cours de route, tels que les détentions,8 extorsion par des agents de migration et des groupes criminels, viol, extorsion économique, vol, persécution et enlèvement, entre autres. L'auteur poursuit : " les migrants sont aussi des individus créatifs qui, malgré les contraintes, sont protagonistes de leurs processus migratoires " (Rivas, 2011 : 9). Pour cette raison, il propose la construction de nouvelles lignes d'analyse qui évitent d'analyser les migrants comme des sujets marqués uniquement par leur vulnérabilité et reconnaissent les stratégies et les ressources qu'ils conçoivent et dont ils disposent pour faire face aux risques. Pour ma part, j'ajouterais que les migrants sont des sujets culturels et que ces référents leur permettent d'exprimer symboliquement leurs désirs qui, j'oserais dire, atténuent même les vicissitudes rencontrées au cours de leur voyage.

Le Soconusco et l'Isthmo-Costa sont devenus un circuit migratoire à travers lequel circulent des personnes, des biens, des histoires et des expressions symboliques, telles que les représentations religieuses. Je suis d'accord avec Renée de la Torre et Patricia Arias (2017), dans l'introduction du livre Religiosidades trasplantadas. Recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionalesLa manifestation du sacré dans la mobilité migratoire recompose les fractures sociales produites par les diverses pratiques de la mobilité humaine :

La migration engendre la nécessité de concilier les temps et les distances entre deux foyers : celui d'origine et celui de destination. Ce qui a été laissé et ce qui a été atteint. Et c'est ici que la religiosité devient une ressource très importante de la migration, une ressource pour reconnecter les territoires dispersés, pour reconnecter les identités multiculturelles, pour reconnecter les réseaux de compatriotes et de familles dispersés dans l'espace, pour reconnecter les souvenirs avec les expériences du présent et les utopies (De la Torre et Arias, 2017:18).

En relation avec ce qui a été souligné par les deux auteurs, les trois descriptions ethnographiques suivantes présentent le croisement entre le phénomène religieux et la mobilité migratoire dans différents contextes et circonstances dans la région de Soconusco, un scénario marqué, depuis ses débuts, par de multiples dynamiques migratoires.

Exode et prière : conflits et convergences dans une des caravanes du circuit migratoire Soconusco Istmo-Costa.

Fin octobre 2021, une caravane de migrants composée d'environ quatre mille personnes de différentes nationalités a quitté Tapachula. Elle était connue dans les médias comme la "caravane des femmes enceintes et des enfants" et, en fait, c'était l'une des caravanes qui se distinguait par la diversité des conditions : des femmes enceintes, des hommes et des femmes d'âge adulte qui traversaient le territoire avec leurs familles, certaines élargies, ainsi qu'un groupe important de la communauté. lgbttiq+Ils étaient accompagnés d'organisations non gouvernementales internationales, ainsi que de différentes agences de sécurité, telles que la police fédérale et la police d'État, et le groupe Beta.9

L'organisation de cette caravane de migrants s'est faite dans l'attente d'une réponse des autorités migratoires à Tapachula, où certains étaient détenus depuis près d'un an. Plusieurs avaient rencontré Juan, un avocat, activiste et leader religieux pour les droits de l'homme qui dirige un refuge où, en plus de leur offrir un logement et un peu de nourriture, il priait avec eux ; l'expérience d'autres caravanes a incité plusieurs migrants à demander l'aide de Juan pour se rendre à Mexico, où leur statut d'immigration serait supposé être résolu, et ensuite commencer leur voyage vers les États-Unis. C'est ainsi que le groupe de la "caravane de femmes enceintes et d'enfants" a quitté Tapachula à la mi-octobre, s'arrêtant dans quelques villes où ils se sont reposés, ont mangé et se sont rafraîchis. La plupart des arrêts de la caravane dans le circuit Soconusco Istmo-Costa ont eu lieu dans les municipalités suivantes : Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán Escuintla, Acacoyagua, Ulapa, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá et Arriaga.10 L'un des problèmes rencontrés par la population est la chaleur, qui peut atteindre 45 degrés Celsius, et qui détermine le rythme de la marche, car les femmes enceintes, certaines personnes âgées et les enfants ne peuvent pas marcher au même rythme que les autres membres.

La caravane approche de la ville d'Escuintla,11 La dynamique du lieu s'est transformée : un jour avant l'arrivée, à l'entrée du village, des camionnettes de l'Institut national des migrations (imm) et des tentes ont été installées pour les membres de la police de l'État et de la police fédérale à proximité de la route côtière. Leur présence a provoqué des tensions et des incertitudes au sein de la population, qui s'est également polarisée après l'arrivée de la caravane. Les migrants ont installé leur campement dans le parc central, où se trouvent des terrains de basket, un parking, plusieurs jardinières et un grand auditorium. L'organisation Médecins Sans Frontières a mis en place une équipe pour traiter les problèmes de santé survenus au cours du voyage, en particulier les membres les plus vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes, qui ont souffert de déshydratation, de coups de chaleur et d'ampoules sur la plante des pieds.

Le personnel de Médecins sans frontières, débordé par les nombreux cas, a intégré dans son équipe des personnes locales qui se sont portées volontaires pour aider, certaines d'entre elles ayant une formation de base en soins infirmiers. Le groupe Beta est une autre institution qui a tenté de résoudre les problèmes de santé ; cependant, certains membres de la caravane avaient un peu peur de les approcher car ils les percevaient comme des agents de l'armée. imm et craignait d'être arrêté.

Il est important de savoir que les habitants de la région sont généralement décrits comme xénophobes ; il s'agit sans aucun doute d'une grave erreur qui construit des stéréotypes sur les populations qui appartiennent à ce circuit, dans lequel, bien sûr, il y a des locaux qui rejettent fortement l'arrivée de ces populations dans leurs municipalités, mais il y a aussi une grande population qui a montré des attitudes de solidarité et d'empathie.

En ce qui concerne l'organisation de la caravane, certaines responsabilités ont été déléguées à différents membres de la caravane afin d'éviter que des acteurs externes n'interviennent et ne créent des conflits. L'un des secteurs les plus vulnérables était la communauté lgbttiq+Les migrants, qualifiés d'alcooliques, de "mariguanos", de scandaleux et de mauvais exemple pour les enfants par d'autres secteurs de la caravane, semblaient être l'expression de l'homophobie de certains d'entre eux, comme l'ont montré les membres de la communauté. lgbttiq+ avaient accepté collectivement de ne pas boire pendant la tournée.

Un problème auquel les gardiens de la caravane ont dû faire face et qui a inquiété la population est le suivant : ils ont identifié un trafiquant présumé au sein de l'organisation, qui s'est présenté comme étant guatémaltèque, mais son comportement a suscité des soupçons lorsque, à l'aide de son téléphone portable, il a commencé à prendre "discrètement" des photos des femmes qui se reposaient dans l'auditorium. L'un des agents de sécurité l'ayant remarqué, il a alerté les autres membres de la sécurité, qui l'ont contrôlé et ont constaté qu'il portait sur lui ses accréditations de l'Institut national électoral (Instituto Nacional Electoral, INE).ine) avec une adresse à Zacatecas ; les migrants l'ont capturé et l'ont présenté à Juan, qui a demandé à des guetteurs de sauvegarder l'intégrité du jeune homme et de l'emmener aux autorités locales. Face à cette situation, certaines personnes ont eu des crises d'angoisse car elles étaient effrayées par la peur d'affronter des groupes criminels ; certaines femmes se sont même mises à pleurer, en particulier les mères de ceux qui avaient été photographiés. De leur côté, certains hommes, agacés, attendaient devant la mairie pour affronter l'homme ; mais à ce moment-là, Juan a pris un mégaphone et a convoqué les migrants au centre du parc en récitant les mots suivants :

Frères et sœurs migrants, vous êtes le peuple choisi par Dieu. Prions et remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour la protection qu'il nous accorde au cours de ce voyage et parce que nous avons le droit de chercher une vie meilleure pour nos enfants, et que personne ne peut nous en empêcher. Mon Dieu, merci, parce que tu es le seul à pouvoir décider de l'avenir de nos frères et sœurs migrants ! Donne-nous la force, car il ne s'agit pas d'une caravane de migrants, mais d'un exode de migrants ; c'est pourquoi nos vies sont entre les mains de notre Seigneur Jésus, et vive le Honduras, vive le Guatemala, vive le Salvador, vive le Venezuela !

Pendant que Jean parlait, les fidèles ont commencé à crier et à frapper des mains ; les gens ont répété les paroles de Jean à l'unisson, les hommes et les femmes se sont tenu la main, certains ont commencé à prier en silence, d'autres se sont inclinés et ont essuyé leurs larmes, se sont serrés les uns contre les autres et ont demandé à Jésus d'arriver à destination sain et sauf.

Suite aux réflexions d'Erika Valenzuela et Olga Odgers, dans l'article " Usos sociales de la religión como recurso ante la violencia : católicos, evangélicos y testigos de Jehová en Tijuana, México " (2014), nous nous accordons à dire que les systèmes religieux sont composés d'un réseau de significations qui opèrent dans la prise de décision des individus. Les auteurs reprennent la perspective de Lester Kurtz pour analyser les éléments présents dans ces systèmes :

[...] nous reprenons la proposition de Kurtz, qui distingue trois sphères ou dimensions étroitement liées : les croyances sont légitimées et incarnées par des rituels ; à leur tour, les rituels et les croyances sont régulés par des instances plus ou moins institutionnalisées. Et ces institutions ont pour fonction de contrôler le changement et de préserver les idées et les pratiques qui constituent le cœur des systèmes de croyance, autour desquels se construit une communauté de croyants (Kurtz, 2007, in Valenzuela et Odgers, 2014 : 15).

La complexité du voyage, le siège des agences de sécurité, l'état de santé des membres de l'organisation et les remarques homophobes de la communauté. lgbttiq+ Le fait que le jeune homme qui prenait des photos était une source constante de fractures au sein de la caravane, et l'incident avec le jeune homme qui prenait des photos ont ajouté à la tension. Cependant, la prière que Juan a récitée dans le mégaphone a réussi à rassembler tous les participants - malgré la diversité des croyances et des identités - et à restaurer le tissu social. C'est pourquoi les expressions symboliques basées sur des représentations religieuses jouent un rôle important dans le renforcement des communautés en transit ; en outre, elles sont prépondérantes face aux conditions de risque et de vulnérabilité individuelles et collectives, car elles ne relient pas seulement la communauté de migrants lorsque les liens sociaux sont affaiblis, mais constituent également une ressource intangible pour faire face à divers défis, devenant ainsi un élément important dans la recomposition des tissus fracturés.

Les processus migratoires produisent et recréent des communautés différentes, imprégnées par les conditions dans lesquelles la mobilité se produit et les systèmes de croyance impliqués. La réflexion suivante porte sur la dynamique transfrontalière du culte de San Simón dans la municipalité d'Escuintla, au Chiapas.

Saint Simon, le saint itinérant

À Soconusco, de multiples expressions religieuses composent la scène culturelle de la région, et l'une d'entre elles concerne Saint-Simon, un saint d'origine guatémaltèque qui n'appartient pas au panthéon catholique et dont le culte a prospéré dans différents pays d'Amérique centrale, au Mexique et aux États-Unis. Sa plasticité en termes de contenu symbolique a été pleinement adaptée aux processus de mobilité migratoire, puisqu'il fonctionne dans ce contexte comme un saint protecteur et un agent symbolique d'expulsion : certains lui font des offrandes pour demander l'expulsion d'un être cher qui a oublié leur affection à leur arrivée aux États-Unis. Dans la région de Soconusco, son culte est pratiqué dans deux contextes principaux : d'une part, dans les bars et les cantinas et, d'autre part, dans les Mesas Sagradas, où Saint Simon est le saint patron et où différentes pratiques de sorcellerie noire et blanche sont mises en œuvre.

L'une de ses caractéristiques est liée à son ambivalence, puisqu'il est demandé au saint d'accomplir des œuvres pour guérir une personne ou pour la détruire, pour faire tomber quelqu'un amoureux ou pour l'humilier et le dominer, pour "élever" une entreprise ou pour la faire échouer. L'arrivée de Saint Simon dans la région s'est faite grâce à la mobilité transfrontalière ; en ce sens, il s'agit d'une expression religieuse qui a circulé constamment entre le Guatemala et le Soconusco, et qui a même donné naissance à des organisations qui visitent ses deux principaux temples au Guatemala : l'un à San Andrés Itzapa, Chimaltenango, et l'autre à Zunil, Quetzaltenango. Certains chercheurs sur le culte au Guatemala ont mis en évidence sa relation profonde avec les groupes indigènes, bien que dans d'autres contextes ses dévots n'appartiennent pas à ces secteurs sociaux. San Simón el mestizo, le ladino, est la dévotion qui a été incorporée avec une force exponentielle à Soconusco, ainsi que dans d'autres régions de la frontière sud du Mexique et même aux États-Unis.

Voici un bref aperçu des études réalisées sur cette figure religieuse.

Aperçu du culte de Saint-Simon

San Simón a été consolidé sur la scène de la religiosité populaire. En ce sens, des débats divers et animés ont surgi entre certains spécialistes du sujet qui soutiennent que ce saint est en réalité Maximón, c'est-à-dire le Rilaj Mam, un nawal de la cosmovision maya qui est vénéré à travers un système complexe de confréries dans le village tz'utujil de Santiago Atitlán, qui appartient au département de Sololá. Il y est représenté avec un tronc de palo pito recouvert de différents textiles de la région et d'un chapeau texan ; il porte un masque avec un trou dans la partie inférieure, où l'on place des boissons enivrantes, des cigares et des cigares (Mendelson, 1965 ; Vallejo, 2005). L'autre représentation est celle d'un homme blanc, moustachu et coiffé d'un chapeau texan, assis sur une chaise ; il porte dans une main un bâton et dans l'autre un drapeau guatémaltèque ou une "borolita" de guaro ; cette image porte le nom de Saint Simon et est vénérée à l'extérieur de Santiago Atitlán.

A San Andrés Itzapa, Chimaltenango, un temple a été construit en son honneur, où l'on trouve également l'image de Saint Jude Thaddeus, et la confrérie chargée de protéger l'enceinte porte le nom du saint (Debroy, 2003). À Zunil, l'image est quelque peu différente : il apparaît sans moustache et avec des lunettes noires ; son culte est gardé par la confrérie de la Sainte-Croix, et la prière dédiée au saint est liée au mythe d'origine reproduit dans cette localité, où se détache la figure de l'Indien Philippe, qui a rencontré saint Simon grâce à sa générosité, et où le saint est dissocié de Judas Iscariote. À ce sujet, une discussion s'est engagée sur la légitimité du culte, soulignant que le Maximón vénéré à Santiago Atitlán et le Saint Simon vénéré à Chimaltenango sont deux personnalités différentes, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit de la même divinité et que leur vénération est née dans le village de Tz'utujil.

Il convient de noter que l'image vénérée sous différentes latitudes d'Amérique centrale, du Mexique et des États-Unis correspond à celle de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, et que ce sont les unités familiales et botaniques qui sont chargées de garder et de protéger son culte par le biais des Mesas Sagradas, dans lesquelles les sorciers "administrateurs du don" sont chargés de veiller à la propreté du saint, d'organiser la fête du 28 octobre et d'effectuer des travaux de sorcellerie blanche ou noire pour les dévots qui l'accompagnent. Cette forme d'organisation est sans aucun doute complexe car elle intègre Saint Simon comme un membre de leur cellule familiale.

La mobilité du saint a été saisie par Antonio García-Espada dans son texte "Los cumpleaños de san Simón. Etnografías salvadoreñas" (2016), qui recense deux fêtes au Salvador et distingue, à travers les pratiques cultuelles, différents contenus symboliques : par exemple, lors de la fête célébrée à Tamanique, le saint ne se voit pas offrir de boissons alcoolisées, c'est-à-dire qu'il est abstinent, car le contexte religieux dominant punit la consommation d'alcool (García-Espada, 2016 : 165) ; tandis qu'à Cuyultitlán, où il est également vénéré, la fête réunit différents secteurs sociaux, les participants s'enivrent et offrent diverses liqueurs et bières au saint (García-Espada, 2016 : 172).

Les styles des pratiques religieuses du culte de Saint-Simon sont variés dans leur transit à travers différents espaces. Dans mon article " Prostitution et religion : le Kumbala Bar et le culte de Saint Simon dans un lieu appelé Macondo à la frontière entre le Mexique et le Guatemala " (Marín-Valadez, 2014), j'ai présenté une enquête dans la zone de prostitution d'une municipalité frontalière avec le Guatemala, où le saint acquiert une signification importante pour les travailleuses du sexe locales, car leur condition de femmes, de migrantes, de prostituées et de mères accentue leur vulnérabilité. Au cours de mon approche, j'ai enregistré ethnographiquement des activités rituelles, telles que des offrandes, des fêtes et des punitions, des pratiques qui contiennent une signification profonde dans la vie de ces femmes qui, étant exclues des églises judéo-chrétiennes en raison de leur statut de prostituées, trouvent en Saint Simon un refuge spirituel qui atténue symboliquement leur vulnérabilité (Marín-Valadez, 2014).

Les traces du saint sont également reconnues par Sylvie Pédron-Colombani, qui a effectué des recherches sur le culte au Guatemala et aux États-Unis, ce qui a contribué de manière significative à la connaissance de cette dévotion. Dans son texte "El culto de Maximón en Guatemala", l'auteure souligne le recodage de l'image de Maximón en dehors de Santiago Atitlán et la place de cette dévotion dans le champ religieux complexe (2008) ; par ailleurs, dans "La patrimonialización de san Simón en Los Angeles" (2017), elle décrit la manière dont les mouvements migratoires des Guatémaltèques vers les États-Unis se sont intensifiés après l'affaiblissement de l'État-providence, une situation qui a permis leur relocalisation à Los Angeles. Pédron-Colombani (2017) s'attache à reconnaître la patrimonialisation de Saint-Simon par les migrants guatémaltèques par opposition au Christ noir d'Esquipulas, qui est une autre dévotion transplantée et articulée à l'identité guatémaltèque. Dans son texte, il présente quelques situations dans lesquelles le saint croise la condition des migrants guatémaltèques, l'une d'entre elles en tant que saint patron, et une autre en tant que patrouille frontalière.

Basé sur les réflexions du livre collectif de Carolina Rivera Farfán, María del Carmen García Aguilar, Miguel Lisbona Guillen, Irene Sánchez Franco et Salvador Meza, Diversidad religiosa y conflicto religioso en Chiapas. Intereses, utopías y realidades (2005), je reprends l'une des idées principales qui permettent de comprendre le croisement entre religion et mobilité humaine comme suit : " les gens, quand ils migrent, emportent leurs religions avec eux " (2007 : 259) : "les gens, lorsqu'ils migrent, emportent leurs religions avec eux" (2007 : 259). Cette simple phrase soulève le scénario complexe dans lequel différents systèmes de croyance ont été diffusés à travers la mobilité migratoire et sous des latitudes insoupçonnées, dans les territoires sacrés habituels et dans lequel Saint Simon a traversé les frontières, s'épanouissant et se renforçant dans de nouveaux espaces, où il joue également un rôle contradictoire découlant de l'ambivalence qui lui permet de condenser les expressions symboliques de ses dévots ou de ses croyants.12

Saint Simon, une religiosité itinérante

Ô puissant Saint Simon, moi, humble créature rejetée de tous, je viens me prosterner devant toi pour te demander ta protection contre tout danger. Si c'est en amour, tu arrêteras la femme que j'aime ; si c'est en affaires, qu'elle ne tombe jamais ; tu ne laisseras pas les sorciers avoir plus de pouvoir que toi ; si c'est mon ennemi, c'est toi qui vaincras ; si ce sont des ennemis cachés, tu les feras disparaître dès que je te nommerai. O puissant Saint Simon, je t'offre ton cigare, tes tortillas, ton cierge. Tu es grand, Seigneur, chasse les gens à qui je dois de l'argent ou la mort, je te demande celui que tu as trahi pour trente pièces. Ô Judas Saint Simon.

Dans la plupart des bars et des cantinas des communes qui font partie du circuit migratoire Soconusco-Istmo Costa, il y a de petits autels lumineux avec différentes vierges et saints, comme la Vierge de Guadalupe, Saint Jude Thaddeus, Saint Mort, Bouddha, Jésus Malverde, entre autres ; cependant, la figure qui est constamment présente et qui occupe la place centrale sur les autels est celle de Saint Simon. Ce sont les propriétaires de ces entreprises qui ont placé la figure, car, selon les récits, le succès de l'entreprise est attribué à Saint Simon parce qu'il aime les boissons alcoolisées. De même, de petites organisations rituelles ont été créées dans les bars, composées de travailleuses du sexe et/ou de ficheras (prostituées).13 qui sont des dévots du saint, la plupart d'origine centraméricaine, et qui distribuent diverses activités : disposer l'autel et réciter la prière au saint ; enlever les bougies éteintes et les fleurs fanées, ainsi que nettoyer les fleurs en plastique ; changer les récipients de bière et, avant de placer les nouveaux, verser un peu de boisson sur le sol ; jeter les "bachichas" des cigarettes et, lorsque le saint est placé sur l'autel, en mettre une sur le pinzón sur son visage tout en lisant les cendres, car ils assurent que si les cendres restent intactes dans la cigarette, Saint-Simon est heureux. Dans ces espaces, il n'y a pas de dynamique rigide en ce qui concerne le rituel, car il peut être pratiqué à tout moment de la journée pendant que l'on s'occupe des clients qui arrivent tôt le matin.

L'une des pratiques les plus importantes dans les bars est la fête de Saint-Simon, célébrée le 28 octobre, qui commence aux premières heures du matin, lorsque l'une des fidèles du bar commence à faire exploser des "fusées", ce qui est le signal pour les autres fidèles d'arriver à l'établissement et de chanter pour elle. Les fêtes de fin d'annéeles Cumbia de Monchito et dansent avec lui sur de la musique populaire. Jusqu'aux premières heures de la matinée, la fête est intime. À 11 heures, lorsque les portes des bars s'ouvrent, certains clients "invitent" le saint à boire quelques bières. Parfois, les femmes achètent du bouillon de poulet ou de la nourriture chinoise, car ce sont les plats préférés de Saint-Simon. Dans certains bars, après ou avant la fête, des travailleuses du sexe et/ou des ficheras ont organisé des voyages à l'intérieur du Guatemala pour visiter son temple, soit à Zunil, Quetzaltenango, soit à San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Le champ religieux dans les villes qui font partie de ce circuit migratoire est très diversifié, bien que les églises et les congrégations chrétiennes prédominent ; par conséquent, la dévotion à Saint Simon se fait dans des espaces intimes car elle est qualifiée par la majorité d'"idolâtrie à Satan". En outre, les femmes qui travaillent dans ces établissements, surtout si elles sont honduriennes, sont victimes de divers stigmates sociaux et sont appelées "cantinières". Il est donc important de reconnaître comment les populations vivant dans des situations marginalisées et vulnérables construisent leurs propres communautés et organisations.

Ces femmes ont été marquées par le fait qu'elles sont des travailleuses du sexe et/ou des ficheras, ainsi que par leur origine nationale ; elles sont exposées à diverses situations d'exclusion sociale, de discrimination et de violence. En ce sens, Saint-Simon est une dévotion qui produit une communauté, puisque, malgré la concurrence entre elles (pour les clients, pour l'argent, etc.), elles parviennent à s'unir grâce à leur dévotion au saint et à consolider des réseaux de soutien fondés sur la solidarité, l'inclusion et le sentiment d'appartenance.

Dévotions en mobilité

La migration en transit dans la région de Soconusco, dans l'État du Chiapas, au Mexique, est un phénomène qui ne peut être réduit aux seules caravanes migratoires. Bien que ces grandes mobilisations attirent l'attention des médias et de la société en raison de leur ampleur et de leur organisation, une part importante des flux migratoires se déroule en petits groupes ou même individuellement. Dans cette modalité, les conditions de vulnérabilité peuvent augmenter car, étant donné le manque de présence des médias et des observateurs des droits de l'homme, les migrants en transit voyageant en petits groupes sont plus exposés aux violations des droits de l'homme.

Ainsi, de petits groupes de migrants en transit stationnent dans différentes municipalités pour se reposer, recevoir de l'argent dans les supérettes ou chercher de meilleurs moyens de poursuivre leur voyage jusqu'à leur première destination, à savoir la municipalité d'Arriaga, où le transit migratoire bifurque vers San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, ou vers Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, où ils demandent des permis temporaires pour traverser le territoire national et entrer aux États-Unis.

La population de migrants en transit s'est diversifiée14 Le nombre de nouveaux agents a augmenté au cours de la dernière décennie, notamment en provenance du Venezuela, de la Colombie, d'Haïti, de Cuba, de l'Équateur, du Pérou et de la République dominicaine, ainsi que de pays d'Asie et d'Afrique ; certains d'entre eux, qui ne parlent pas espagnol, utilisent leur téléphone portable pour communiquer avec la population locale, grâce au fait que de nombreuses applications permettent de faire des traductions. ipso facto.

Dans les terminaux de transport qui relient plusieurs municipalités des régions de Soconusco et d'Istmo-Costa, les migrants se rassemblent souvent pour obtenir un moyen de transport vers leur destination ; parfois, la foule les fait attendre pendant plusieurs heures, et pendant ce temps, ils cherchent de la nourriture et des connexions électriques pour charger leurs téléphones portables. Les personnes qui tiennent des commerces alimentaires à proximité ont mis en place des stratégies pour attirer les migrants, comme suspendre des drapeaux dans leurs établissements, principalement du Venezuela, du Honduras, de la Colombie et de Cuba, car ils ont identifié que la plupart de la population en transit provient de ces pays ; ils ont incorporé certains plats typiques tels que les arepas, les empanadas colombiennes et les tajadas, et achètent même de la farine de la marque pain par Mercado Libre pour offrir à ses clients une expérience culinaire plus proche de leurs expériences culturelles.

Dans ce scénario, la manifestation du sacré est constante. Depuis plus d'un an que je réalise cet enregistrement, j'ai observé la diversité des expressions religieuses qui traversent le circuit. Bien qu'il ait été impossible dans de nombreux cas d'obtenir une interview, j'ai pris conscience de la multiplicité des dévotions qui passent par ce couloir. Un exemple clair s'est produit en novembre 2023, lorsque j'ai eu l'occasion de rencontrer cinq jeunes du Bangladesh, qui portaient des chapeaux appelés tupis et, avec quelques difficultés linguistiques, ils m'ont dit qu'ils étaient arrivés par Puerto Madero et qu'ils étaient musulmans ; ils n'avaient pas trouvé de transport et avaient passé la nuit dans le parc de la municipalité d'Escuintla.

Dans cette diversité d'expressions religieuses, le corps joue un rôle fondamental dans la manifestation du sacré, car des jeunes d'origines et d'affiliations religieuses différentes portent des tatouages qui racontent des histoires liées à leur processus de mobilité, comme dans le cas d'Isaac, un Cubain de 35 ans, qui s'est fait tatouer l'image de sa fille, qui vit en Caroline du Nord, l'endroit où il cherchait à aller, car la majeure partie de sa famille s'y trouvait. Il s'est fait tatouer lorsque sa compagne a décidé d'émigrer aux États-Unis. Un autre tatouage qu'il portait était celui d'Eleguá, une divinité de la santeria cubaine, qu'il s'est fait faire lorsqu'il a commencé à organiser son départ de Cuba, car il est le saint des routes et veille à ce que le voyageur arrive à destination. Isaac a voyagé accompagné de différentes personnes qu'il a rencontrées au Guatemala et qui pratiquaient également la santeria.

Les pratiques religieuses dans le circuit migratoire Soconusco Istmo-Costa sont profondément diverses et s'expriment de multiples façons. En lien avec la narration, je reprends la réflexion de Jorge Yllescas Illescas dans son article " Los altares del cuerpo como resistencia ante el poder carcelario " (2018), dans lequel il expose le contenu symbolique des tatouages religieux. Cependant, l'auteur concentre son étude sur les espaces carcéraux et sa discussion nous permet de reconnaître les multiples espaces dans lesquels la hiérophanie est produite.

Les tatouages deviennent un moyen de relier le porteur à son numen. Grâce à eux, les détenus peuvent se protéger du mal ou l'invoquer, ils incarnent les pactes avec leurs croyances et leur donnent une identité. Mais cette identité n'est pas précisément celle qui fait allusion à l'appartenance à un groupe, mais celle qui naît d'une décision personnelle, c'est pourquoi le choix du dessin répond avant tout à une initiative personnelle et à une préférence esthétique, et non à un geste d'adhésion (Yllescas, 2018).

Dans le prolongement de cette réflexion, dans le cadre de la mobilité migratoire, les tatouages jouent deux rôles principaux : l'un d'eux, comme le souligne l'auteur, est d'articuler le croyant avec sa dévotion afin de résoudre symboliquement les défis rencontrés en cours de route et de produire des certitudes quant à la réalisation des objectifs de son odyssée ; Une autre est qu'à travers les tatouages, des communautés similaires sont reconnues par rapport aux systèmes de croyance, puisque, dans le cas d'Isaac, il n'a pas quitté Cuba avec les autres migrants, mais ils se sont rencontrés au cours du voyage et se sont identifiés à travers les tatouages ; en ce sens, le sentiment d'appartenance acquiert une importance significative et parvient à atténuer l'incertitude causée par la dynamique migratoire en transit.

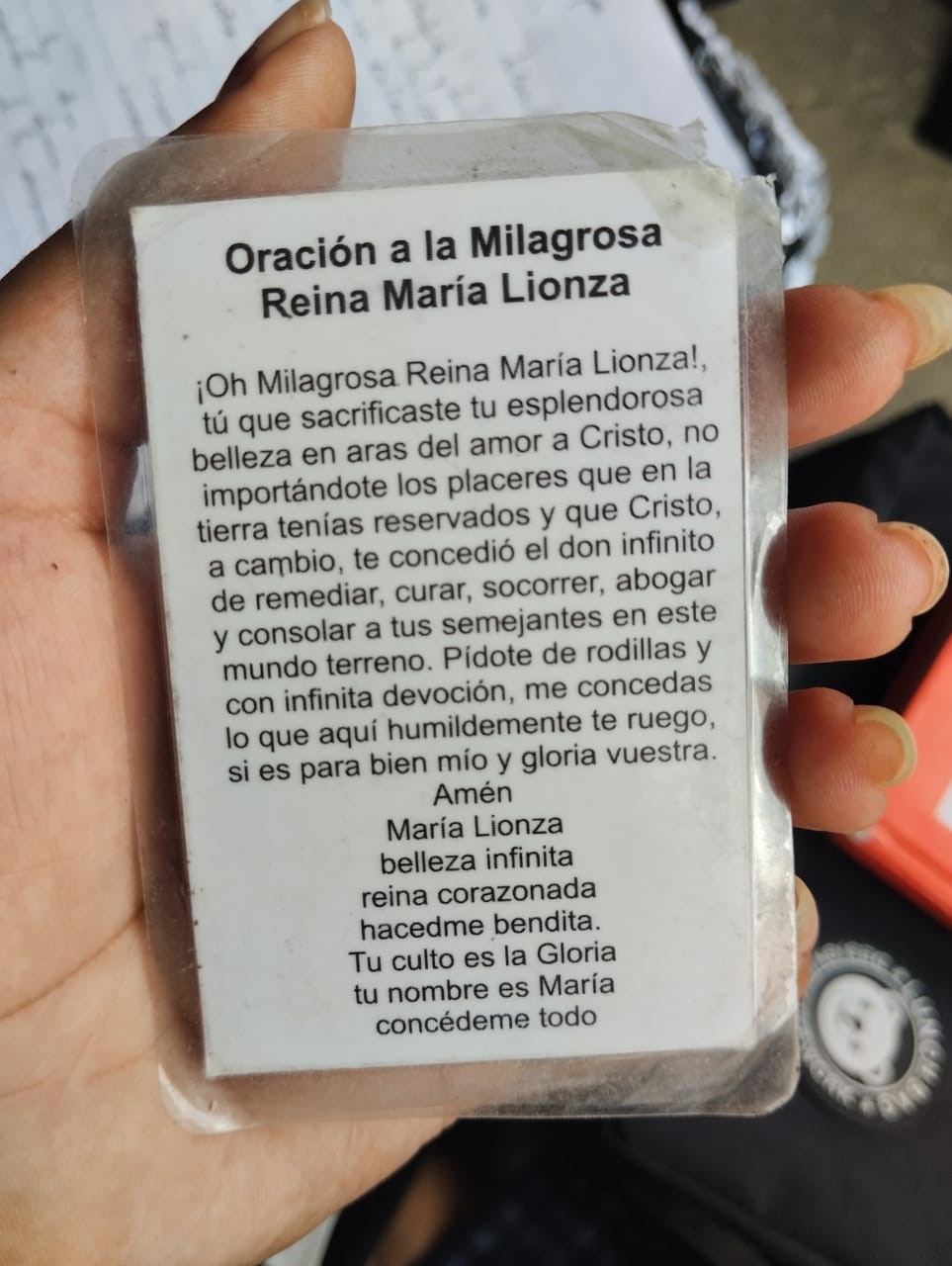

Dans le même espace du terminal de transport, j'ai rencontré Marcelo, Janis et Julieta, d'origine vénézuélienne, appartenant à la communauté. lgbttiq+, qui étaient assis sur l'asphalte au bord de la route et faisaient la queue pour monter dans l'un des transports publics. Marcelo a attiré mon attention par l'extravagance de sa tenue., Il était vêtu d'un costume doré qui épousait son corps mince, et il portait également dreadlocks et plusieurs tatouages de María Lionza15 dans ses bras. Ces images religieuses m'ont incité à m'approcher d'elle et à lui demander si le tatouage qu'elle portait était celui de cette divinité ; avec un peu de méfiance, elle m'a répondu sans ambages que c'était le cas et qu'elle était la reine de la montagne de la Sorte. Janis et Julieta s'approchèrent de moi, surprises par ma curiosité, et me demandèrent si je connaissais la "reine" ; je leur expliquai que j'avais lu des choses sur elle et que l'image me semblait très belle ; elles me dirent aussi qu'elles étaient des dévotes et que Marcelo était aussi un spiritualiste.16

Marcelo a grandi dans une famille catholique qui a toujours vénéré María Lionza ; depuis son enfance, il se rendait avec sa mère et sa grand-mère au village de Yaracuy pour la célébration du 12 octobre à la montagne de Sorte, offerte à María Lionza et à sa cour céleste, qui guérissent les gens de leurs maux en possédant leur corps. Marcelo et ses amis se sont rendus à la montagne de Sorte en 2021, avant d'entamer leur voyage vers les États-Unis, afin de demander une protection pendant leur voyage ; ils ont allumé quelques cigares devant un autel de María Lionza et on leur a prédit du succès, mais une myriade d'adversités. Ils se sont ensuite approchés d'une des cours où jouaient des tambours ; à ce moment-là, Marcelo s'est évanoui et a commencé à danser au rythme de la musique et a perdu la raison, mais Janis et Julieta ont témoigné que, pendant qu'il dansait, ses seins ont commencé à pousser, ce qui signifiait que María Lionza avait possédé son corps. La danse a duré environ une heure, jusqu'à ce qu'elle tombe à nouveau sur le sol et que les responsables du rituel lui aspergent le visage d'alcool. La transe avait été trop lourde pour le corps affaibli de Marcelo, qui s'est réveillé en souffrant. Lorsque les témoins de la transe racontèrent à Marcelo ce qui s'était passé, celui-ci fut très étonné et joyeux, car il pensait qu'il s'agissait d'une manifestation de la protection du saint de la montagne.

Le récit présenté ici décrit la rencontre de Marcelo avec María Lionza, qui l'a conforté dans sa décision d'émigrer aux États-Unis et d'affronter l'incertitude possible quant à son objectif ; c'est ce récit qui lui a permis de revitaliser sa décision et de poursuivre le voyage, malgré les défis qu'il rencontre en cours de route. Dans le contexte de la mobilité de transit, le récit est devenu un tissu social dans lequel les systèmes de croyance qui donnent un sens à l'odyssée sont articulés et approuvés. "María Lionza s'est manifestée dans le corps de Marcelo alors qu'il était en transe, selon lui et ses amis, et cette manifestation a donné au jeune homme la sécurité nécessaire pour atteindre son objectif. Les sujets qui se trouvent dans les multiples dynamiques de la mobilité ont besoin de réaffirmer le sens de leur expérience. En ce sens, Manfredi Bortoluzzi et Witold Jacorzinsky, dans l'introduction du livre L'homme est le flux d'une histoire : anthropologie des récits (2017), soulignent que les individus sont essentiellement "narratifs" et que la vie est organisée et comprise sur la base des histoires que nous racontons sur nous-mêmes, nos expériences, le monde que nous habitons ; pour montrer cela, les auteurs s'appuient sur le poème "Liptika" de Rabindranath Tagore, qui énonce ce qui suit :

Le créateur a fait évoluer l'homme au fil des histoires. La vie des animaux et des oiseaux se réduit à manger, dormir et s'occuper de leurs petits ; mais la vie de l'homme consiste à raconter des histoires, à cause de tout ce qu'il doit endurer et expérimenter, ses peines et ses joies, les bonnes et les mauvaises actions qu'il accomplit et les réactions qu'elles provoquent, ainsi que le moulin qui génère le choc d'une volonté contre une autre, d'un contre dix, du désir contre la réalité, de la nature contre l'inspiration. Tout comme une rivière est un courant d'eau, l'homme est le flux d'une histoire (Tagore, 2001 : 36, dans Bortoluzzi et Jacorzynski, 2010 : 9).

Soconusco est un scénario dans lequel le croisement entre les multiples dynamiques de la mobilité et les références religieuses et culturelles des populations migrantes est pleinement exposé. En ce sens, l'exploration de l'importance de la religion dans la mobilité migratoire nous permet de comprendre que les croyances et les pratiques religieuses non seulement accompagnent les individus dans leur voyage, mais aident également l'individu mobile à s'exprimer d'une manière symbolique afin de faire face aux défis des contextes dans lesquels il s'inscrit, c'est-à-dire qu'elles sont un instrument important dans la prise de décision, En d'autres termes, elles sont un instrument important dans la prise de décision, dans la formation des communautés, dans les réseaux de solidarité et le sentiment d'appartenance face aux incertitudes du déplacement, la région "doit" être reconnue comme un circuit migratoire dynamique à travers lequel circulent diverses croyances, cultures, histoires, modes de vie, qui modifient les migrants et les populations d'accueil.

Comme l'a montré cet article, María Lionza, Eleguá, Saint Simon et la prière récitée par Jean, dans laquelle les migrants sont socialement représentés comme le peuple élu de Dieu, sont des dévotions mobiles. En ce sens, les réflexions de Renée de la Torre et Patricia Arias dans le livre Religiosidades trasplantadas. Religious recompositions in new transnational scenarios (2017) permettent de reconnaître la manière dont les pratiques religieuses s'adaptent et se re-signifient dans des contextes de mobilité, car les migrants, en transplantant leurs traditions et symboles religieux dans de nouvelles cartographies, recomposent non seulement leur identité, mais reconfigurent également leurs nouveaux "lieux", où le religieux leur permet de reconnecter leur passé et leur présent.

Dans le même ordre d'idées, les pratiques religieuses ne peuvent être comprises comme des reproductions, mais plutôt comme des processus créatifs qui reflètent la capacité d'action des sujets mobiles et qui les aident à re-signifier leur environnement et les expériences de leurs voyages.

Bibliographie

Bortoluzzi, Manfredi y Witold Jacorzynski (2010). “Introducción”, en Manfredi Bortoluzzi y Witold Jacorzynski. El hombre es el fluir de un cuento: antropología de las narrativas. Ciudad de México: Publicaciones de la Casa Chata, pp. 9-22.

De la Torre, Renée y Patricia Arias (2017). “Introducción”, en Renée de la Torre y Patricia Arias (eds.). Religiosidades trasplantadas. Recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales. Ciudad de México: El Colegio de la Frontera Norte/Juan Pablo Editores, pp. 13-35.

Debroy Arriaza, Iracema Maribel (2003). “Magia, religión y ritos. Un acercamiento etnográfico a la cofradía de San Simón del municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango”. Tesis para obtener el grado de licenciada en Antropología. Ciudad de Guatemala: Universidad de San Carlos.

Fenner, Justus (2019). Neutralidad impuesta. El Soconusco, Chiapas, en búsqueda de su identidad, 1824-1842. Ciudad de México: cimsur-unam.

Fuentes Malo, Sinue Hammed y Enrique Coraza de los Santos (2023). “El pueblo mam de Soconusco. Recuperación de su memoria y su realidad ante el proceso de mexicanización”, Región y Sociedad, 35. https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1760

García-Espada, Antonio. (2016). “Los cumpleaños de San Simón. Etnografías salvadoreñas”, Liminar, 14(2), pp. 163-181.

Marín-Valadez, Blanca Mónica (2014). “Prostitución y religión: el Kumbala Bar y el culto a san Simón en un lugar llamado Macondo de la frontera México-Guatemala”. Tesis para obtener el grado de maestra en Antropología Social. San Cristóbal de las Casas: ciesas-Sureste.

Mendelson, E. Michael (1965). Los escándalos de Maximón. Guatemala: Instituto Indigenista de Guatemala.

Pédron-Colombani, Sylvie (13 de octubre de 2008). Trace. Recuperado de El culto de Maximón en Guatemala: http://trace.revues.org/457

— (2017). Patrimonialización de san Simón en Los Ángeles, en Renée de la Torre y Patricia Arias (eds.). Religiosidades trasplantadas, recomposiciones religiosas en nuevos escenarios transnacionales. Ciudad de México: El Colegio de la Frontera Norte/ Juan Pablos Editor, pp. 213-244.

Pollak-Eltz, Angelina (2004). María Lionza. Mito y culto venezolano, ayer y hoy. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello.

Rivas Castillo, Jaime (2011). “¿Víctimas nada más?: migrantes centroamericanos en el Soconusco”, Nueva Antropología, 24(74), pp. 9-38.

Rivera Farfán, Carolina (2014). “Introducción”, en Carolina Rivera (coord.). Trabajo y vida cotidiana de centroamericanos en la frontera suroccidental de México. Ciudad de México: Publicaciones de la Casa Chata.

—, María del Carmen García Aguilar, Miguel Lisbona Guillen, Irene Sánchez Franco y Salvador Meza (2005). Diversidad religiosa y conflicto religioso en Chiapas. Intereses, utopías y realidades. México: Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas/Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas/Secretaría de Gobernación.

Tagore, Rabindranath (2001). “Liptika”, en Obras selectas. Madrid: Edimat Libros.

Tovar, María Elena (2000). “Extranjeros en el Soconusco”, Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, 8, pp. 29-43.

Valenzuela, Erika y Olga Odgers (2014). “Usos sociales de la religión como recurso ante la violencia: católicos, evangélicos y testigos de Jehová en Tijuana, México”, Culturales, 2(2), pp. 9-40.

Vallejo, Alberto (2005). Por los caminos de los antiguos nawales: Rilaj Maam y el nawalismo maya tz´utujil en Santiago Atitlán. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Yllescas Illescas, Jorge Adrián (2018). “Los altares del cuerpo como resistencia ante el poder carcelario”, Encartes, vol. 1, núm. 1, pp. 121-131. https://doi.org/10.29340/en.v1n1.20

Blanca Mónica Marín Valadez est titulaire d'un diplôme en anthropologie sociale de la Faculté d'anthropologie de l'Université d'Helsinki. uvM.A. en anthropologie en ciesasCandidat au doctorat en études mésoaméricaines à l'université du Sud-Est. unam. Il a reçu une mention honorable de la part de la inah en 2015, dans la catégorie Fray Bernardino de Sahagún avec le mémoire de master "Prostitution et religion : le bar Kumbala et le culte de Saint Simon dans un lieu appelé Macondo à la frontière entre le Mexique et le Guatemala". Elle a participé à des publications au Mexique, en Pologne et au Guatemala, ainsi qu'à divers colloques et conférences. Ses principaux axes de recherche sont les religiosités populaires, la violence, la migration et la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Elle est membre de la Société mexicaine pour l'étude des religions (smer) à partir du 3 mars 2020.