Le documentaire comme témoin : mémoires de danse à la Costa Chica (partie 1)

- Rosa Claudia Lora Krstulovic

- ― voir biodata

Le documentaire comme témoin : mémoires de danse à la Costa Chica (partie 1)

Réception : 3 octobre 2024

Acceptation : 10 décembre 2024

Résumé

Le documentaire ethnographique a été l'un des moyens d'enregistrer et de montrer les diverses danses afro-mexicaines de la Costa Chica. L'article soutient que ce genre audiovisuel peut également être utilisé comme moyen d'investigation de la mémoire de la danse. Le texte fait une première analyse des documentaires produits sur les danses de cette région et présente une partie du processus de réalisation du long métrage documentaire. Le Peut-être, où la mémoire dansedirigée par l'auteur, dont l'intérêt premier est de contribuer à la mémoire collective d'un peuple.

Mots clés : Afroméxico, danse, documentaire, mémoire

le documentaire comme témoin : souvenirs de danse sur la costa chica (partie 1)

Le film ethnographique a été l'un des moyens de documenter et de présenter les diverses danses afro-mexicaines de la région de la Costa Chica. Cet article montre comment ce genre audiovisuel peut également servir de méthode pour étudier la mémoire de la danse en présentant les films documentaires consacrés aux danses de cette région. Il se penche ensuite sur un long métrage documentaire réalisé par l'auteur, Le Peut-être, où la mémoire dansequi vise à contribuer à la mémoire collective d'une communauté.

Mots-clés : documentaire, danse, mémoire, afroméxico, Mexique noir.

En mémoire de Don Hermelindo et Don Bruno

Introduction

Quels sont les documentaires ethnographiques réalisés sur les danses de la Costa Chica au Mexique ? Comment leur analyse peut-elle contribuer à l'étude des mémoires des danses traditionnelles de la région ? Comment a été conçue la réalisation d'un film documentaire qui dialogue avec les mémoires des danses d'un peuple ? Telles sont les questions qui guident les objectifs de ce texte.

Dès le début de ma carrière d'ethnologue, j'ai décidé de me consacrer à l'étude des danses afro-américaines. Cela s'est produit après avoir regardé, dans le cadre d'un cours d'anthropologie de la danse, un documentaire qui racontait des fragments de l'histoire et du présent de la population afro-mexicaine à travers les danses et la musique de la région. Une image m'est restée en mémoire et m'a frappée : les danseurs du diable dansent sur le rivage de la plage, puis s'immergent complètement ; s'agissait-il d'une danse de guérison ou que représentait cette image ? Je me suis posé cette question à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, lorsque j'étais à Costa Chica, je découvre que cette partie avait été inventée par le metteur en scène, car traditionnellement, la danse ne se déroulait pas de cette manière.

Cette expérience a suscité des questions et des réflexions pendant des années et je réalise aujourd'hui qu'elle a marqué ma carrière d'au moins deux façons : d'une part, j'ai commencé à m'interroger sur la délicatesse de la représentation de l'"autre" ; j'ai pris conscience du pouvoir qu'ont les cinéastes et les anthropologues de produire des imaginaires sur les cultures que nous étudions, et de la façon dont la subjectivité et la fiction dans les documentaires jouent un rôle important dans la représentation de réalités diverses. Une vaste littérature a été écrite sur ce sujet (Nichols, 1991, 1997 ; MacDougall, 1998).

D'autre part, ces images étaient si puissantes qu'elles m'ont amené à l'endroit où elles avaient émergé, à la Costa Chica ; c'est là que m'a été révélé un monde totalement inconnu, invisible pour la plupart des Mexicains à cette époque (2000). À partir de ce moment, je me suis consacrée pendant des années à la recherche et à l'enregistrement de danses afro-américaines (Mexique, Venezuela, Panama, Cuba, Brésil, Pérou), ce qui a toujours généré des questions comme celles que je me suis posées ce jour-là, liées à l'audiovisuel et à la représentation de la réalité sociale : les limites du documentaire et de la fiction ; les langages interdisciplinaires ; les souvenirs que ces enregistrements conservent (Lora 2024) et, en ce sens, le documentaire comme moyen d'enquêter sur les mémoires culturelles, thème central de cet article.

Alors que nous sommes dans la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine - décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies - l'Assemblée générale des Nations unies a décidé d'organiser une conférence sur le thème de l'ascendance africaine. unesco En 2024 - et seulement quelques années après que la population afro-mexicaine ait obtenu la reconnaissance constitutionnelle (2019), plusieurs recherches et films liés à ce sujet ont vu le jour. Outre l'intérêt que je porte à l'étude de ces productions et à l'effort de visibilité des expressions artistiques des peuples afro-mexicains, cette recherche vise à approfondir la mémoire de la danse des habitants d'El Quizá. C'est pour cette raison que j'ai développé mon premier long métrage documentaire - encore en post-production - dont le thème central est le nouveau groupe de Danza de Diablos à El Quizá, Guerrero.

Depuis 2019, les jeunes d'El Quizá tentent de consolider un groupe contre vents et marées, ou plutôt contre les pandémies et les ouragans. Pour avoir été une personne qui a enregistré cette ville, ses rituels et ses proches pendant plus de 20 ans (avec de longues interruptions), la communauté m'a permis de réaliser un deuxième documentaire sur la Danza de los Diablos. L'objectif de ce travail a été de collaborer à la revitalisation de la danse et des souvenirs qui s'y rattachent. Dans ce sens, à travers une recherche ethnographique audiovisuelle, j'ai accompagné et enregistré les danseurs dans la recherche de leur propre représentation à travers la réactivation de leurs répertoires de danse et de musique. Avec l'aide d'une équipe de travail, du matériel audiovisuel enregistré entre 2020 et 2023 a été généré, en plus des enregistrements déjà réalisés entre 2000 et 2008, avec lesquels une grande partie du documentaire a été montée. El juego de los Diablos : célébration des morts dans la Costa Chica de Guerrero et Oaxaca.

Pour commencer ce parcours, je considère qu'il est nécessaire de problématiser le terme "documentaire ethnographique", afin d'analyser ensuite la manière dont les anthropologues et les cinéastes ont contribué à générer des notions ou des idées sur les danses afro-descendantes à travers l'enregistrement et la circulation de ces produits audiovisuels. D'autre part, nous présentons le processus de notre propre projet documentaire, qui cherche à contribuer à la lutte des jeunes pour revitaliser une danse que l'on croyait perdue.

Le documentaire ethnographique et l'enregistrement du répertoire de danse

D'une manière générale, le terme documentaire ethnographique désigne une forme de production audiovisuelle. non-fiction (Grierson, 1932) basée sur l'ethnographie, une méthode et une approche de recherche sociale utilisée pour étudier et décrire les phénomènes sociaux (Guber, 2011).

José da Silva Ribeiro déclare que

Dans l'expression film ethnographique ou film d'ethnographie, le mot ethnographique a deux connotations distinctes. La première est le sujet - ethnos, θνoς, peuple, nation ; graphein, γρφειν, écriture, dessin, représentation. Le filme ethnographique serait "la représentation d'un peuple à travers un filme" (Weinburger, 1994). C'est ici que les films Nanook of the North de Flaherty et les essais sur le film ethnographique de MacDougall (1975, 1978) et Timothy Asch, John Marshall, les analyses de cinéastes qui ont photographié ou filmé des cultures exotiques. La deuxième connotation du terme ethnographique est qu'il existe un cadre disciplinaire spécifique dans lequel le film est ou a été réalisé - Ethnographie, Ethnologie, Anthropologie - (Da Silva, 2007 : 9. Traduction de l'auteur).

Bien qu'à ses débuts l'anthropologie se soit concentrée sur l'étude des sociétés étrangères, elle est aujourd'hui, et depuis des décennies, une méthode qui peut être utilisée à la fois pour étudier la société à laquelle appartient le chercheur et pour approcher toute culture autre que la sienne. L'une de ses principales caractéristiques est l'"observation participante", terme inventé par l'anthropologue Bronislaw Malinowski (1922), qui désigne le fait que le chercheur participe activement aux tâches de la société qu'il étudie, en observant chaque détail et en apprenant de ses interlocuteurs. L'ethnographie est donc une pratique qui, bien que transformée et adaptée au contexte, à l'époque et à la situation, reste la méthode de recherche qui caractérise l'anthropologie.

Le terme documentaire ethnographique Le terme ethnographique apparaît alors comme une manière de définir les œuvres audiovisuelles réalisées par des ethnologues ou des cinéastes qui utilisent l'ethnographie pour enregistrer et décrire la culture étudiée. Des auteurs plus récents, comme l'anthropologue visuel Antonio Zirión, proposent une signification quelque peu différente du terme ethnographique et donc du film ethnographique :

...il nous semble plus approprié de la caractériser avant tout comme une forme d'expérience, une disposition, une attitude, une façon de voir, un type de sensibilité qui implique un éloignement constant, un étonnement, une curiosité et un intérêt pour la réalisation de l'identité, de l'altérité et de la diversité culturelle (Zirión, 2015 : 53).

Cette définition, qui met en évidence des éléments liés à la forme d'interaction entre celui qui veut savoir et celui qui permet à ce dialogue de se produire, qu'il soit anthropologue ou non, nous permet de comprendre l'ethnographie d'un point de vue différent. Pour Antonio Zirión, le film ethnographique " est celui qui favorise un dialogue interculturel, qui provoque une expérience ethnographique, une interaction ou une transaction dans laquelle les deux parties sont transformées " (Zirión, 2015).

Certains chercheurs ont proposé le terme documentaire anthropologique pour désigner un cinéma social, soucieux, dans sa narration, d'une approche non seulement descriptive mais aussi analytique et propositionnelle.

L'anthropologue Karla Paniagua, dans son livre Le documentaire comme creuset (2007) attribue au cinéma ethnographique une association avec les cultures exotiques ou primitives, qui laisserait de côté la perspective des productions urbaines et le regard du chercheur sur sa propre culture. Il opte pour le terme de "documentaire anthropologique", auquel il attribue certaines caractéristiques :

- Elle concentre ses arguments sur la vie culturelle des différents groupes humains.

- Il s'articule autour de prémisses de recherche concrètes.

- Elle présuppose une théorie de la culture et donc un tamis idéologique.

- Elle implique un cadre éthique hérité de l'anthropologie, qui considère la pertinence du consentement éclairé des personnes impliquées (Paniagua, 2007 : 32).

Le débat qui s'est développé autour de ces termes est long et complexe. Ma proposition dans cet article est que, quel que soit le nom qu'il adopte, et depuis la discipline ou le lieu dont nous parlons et/ou que nous filmons, il est extrêmement nécessaire de problématiser constamment et de ne pas négliger les processus historiques et actuels d'un point de vue critique et engagé, car, comme le dit Silvia Rivera Cusicanqui, la sociologie de l'image doit être problématisée dans son " colonialisme/élitisme inconscient " (Rivera Cusicanqui, 2018).

En ce sens, la manière dont les documentaires ont été utilisés pour enregistrer la corporalité d'autres cultures doit également être problématisée, en se demandant qui, pour quoi et pour qui le travail est effectué et, d'autre part, en étant conscient que le matériel audiovisuel que nous produisons deviendra une référence audiovisuelle des cultures représentées.

Les personnes africaines ou d'origine africaine ont toujours été associées à la capacité de danser en rythme, au point d'être une idée complètement naturalisée. Des expressions telles que "ils ont le rythme dans le sang" sont courantes pour les décrire. La pensée coloniale capitaliste a conduit à supposer que, génétiquement, cette population est "faite" ou qualifiée pour tout ce qui a trait au travail et aux actions corporelles, tout en remettant en cause sa capacité rationnelle. Cette représentation de la négritude se nourrit d'une conception de la race qui perdure encore aujourd'hui et qui s'inscrit dans des politiques racistes de conquête et de domination.

Le cinéma en général a contribué à renforcer ces idées en reproduisant les discours dominants. Cela est particulièrement visible dans le cinéma de fiction, où les personnages noirs jouent le rôle de domestiques, d'ouvriers des Blancs, de comédiens ou de danseurs. Dans les documentaires, le regard colonial est plus difficile à observer ; sa valeur de témoignage historico-culturel et de diffusion peut brouiller le regard critique sur ces productions.

La danse et la religion ont été des moyens persistants de représenter les Africains ou les Afro-descendants dans les films et les photographies ethnographiques. La danse et la religion, éléments culturels fortement réprimés et utilisés dans la colonie pour discriminer et créer des théories évolutionnistes qui placent les Africains indigènes et asservis dans le maillon le plus bas, sont des référents qui, dans la mentalité européenne, différencient leurs sociétés des "autres" primitifs ou sauvages.

Il est indéniable que ces productions contiennent un témoignage ethnographique précieux, mais, d'un autre côté, la réalité qu'elles sont censées montrer est clairement influencée par le regard exotique eurocentrique.

S'il est important de présenter cette problématique, fondamentale pour comprendre la représentation historique de ces cultures, il est clair que tous les films ne sont pas réalisés de cette manière et que, surtout ces dernières années, suite à des revendications antiracistes, féministes et culturelles, une partie de la population a pris conscience de la persistance des structures coloniales et a cherché divers moyens de transformer les pratiques et les discours dominants.

Face à un contexte de patrimonialisation, de reconnaissance de l'afro-descendance et de nécessité de réparations historiques, certains chercheurs se posent des questions similaires ; l'un des axes centraux tourne autour de la manière de contribuer à la lutte pour les mémoires culturelles et la dignification des populations afro-mexicaines et indigènes.

Il se peut qu'en Europe cette étape ait commencé avec le Cinéma Vérité, proposé par Jean Rouch après qu'il ait réalisé ses premiers documentaires. En ayant une vision plus consciente et en dialoguant avec des chercheurs comme Edgar Morin, ils proposent un mode de représentation différent, dans lequel l'interaction et le consensus avec les protagonistes deviennent fondamentaux, en soutenant que l'ethnologue doit devenir cinéaste parce que : "bien que ses films soient très inférieurs au travail des professionnels, ils auront cette qualité irremplaçable de contact réel et primaire entre celui qui filme et ceux qui sont filmés" (Rouch, 1995, p. 107). Une autre différence par rapport au cinéma ethnographique précédent est que le Cinéma Vérité de Rouch et Morin montrait à ses protagonistes le tournage de la prise de vue, en partageant leurs impressions.

En Amérique latine, le documentaire collaboratif s'est développé de différentes manières et sous différents noms, transformant les récits et tentant de produire du matériel avec la participation d'autres personnes. Cela pose des défis à la fois aux sciences sociales et au cinéma lui-même, en brisant les idées et en proposant de nouvelles façons de travailler, de raconter et de faire des recherches.

Les documentaires sur les danses afro-mexicaines de la Costa Chica

Bien qu'historiquement, et encore aujourd'hui, les cultures africaines, indigènes et afro-indigènes du continent américain aient été dépouillées d'une grande partie de leur patrimoine historique, culturel et territorial, ces cultures ont résisté en conservant, en réinventant et en générant d'autres formes de préservation de leur mémoire. Enrique Florescano fait référence aux mythes, aux images, aux rites, au calendrier solaire et religieux, ainsi qu'à la tradition orale (Florescano, 1999). La chercheuse en performance Diana Taylor, quant à elle, introduit le terme de répertoires comme contrepartie de l'archive (privilégiée par les épistémologies occidentales). Les répertoires perpétuent une mémoire performative, ancrée dans la transmission des pratiques corporelles (Taylor, 2017). En ce sens, la danse est l'un des répertoires les plus représentatifs ; elle s'inscrit dans des traditions qui sont des piliers fondamentaux de leurs cultures, dont beaucoup sont des emblèmes identitaires et des formes de résistance mémorielle.

C'est le cas de la Danza de los Diablos de la Costa Chica d'Oaxaca et de Guerrero, qui constitue aujourd'hui une icône de l'afro-mexicanité, comme le souligne à juste titre le chercheur Itza Varela :

Elle est présentée comme une marque indélébile de l'identité noire afro-mexicaine et constitue l'un des éléments centraux de la politique culturelle qui soutient les pratiques des Afro-descendants mexicains et permet d'élargir leurs propres voies de mobilisation politique (Varela, 2023 : 2010).

Comme l'affirment les habitants de la Costa Chica eux-mêmes, c'est une danse qui représente la force et la résistance des peuples afro-mexicains. La manière dont les chercheurs, les artistes et, en général, la population intéressée par ce sujet l'ont abordé pour l'étudier et laisser une trace de son existence, a été l'écriture, la photographie et le cinéma, les enregistrements vidéo et audio.

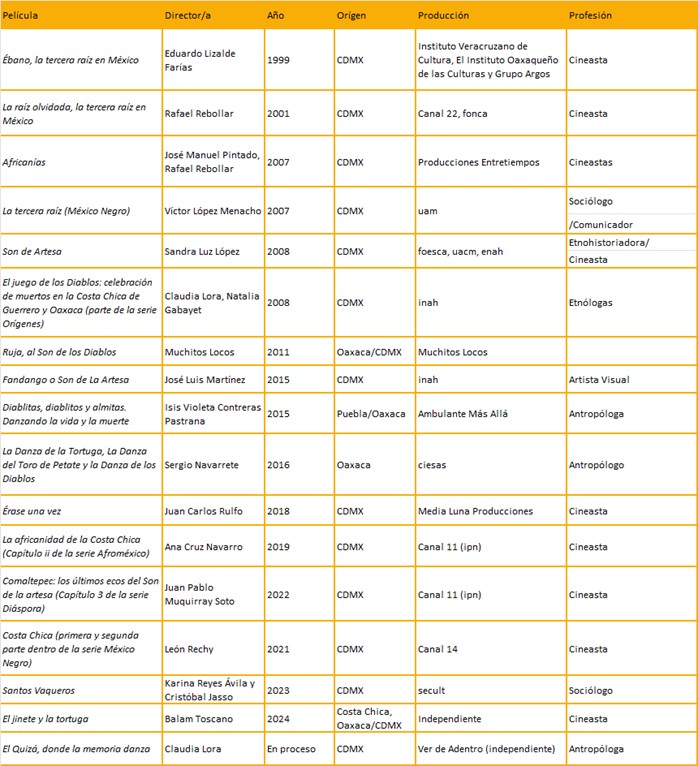

Au Mexique, une grande partie des documentaires réalisés sur la région de la Costa Chica intègrent ses danses traditionnelles comme moyen de mettre en valeur les caractéristiques culturelles distinctives de l'afro-mexicanité. Le tableau que je présente ici est une première systématisation de 17 documentaires produits sur 25 ans (1999 à 2024). Ce qui ressort, c'est que la plupart d'entre eux ont été réalisés par des anthropologues et des cinéastes ; presque tous ont été dirigés par des personnes de la ville de Mexico, à l'exception de quatre, créés en partie ou en totalité à partir de l'État d'Oaxaca. On peut observer que, sur les 17 œuvres, dix sont dirigées par des hommes et sept par des femmes.

Un autre aspect à souligner est le développement relativement continu de la production de documentaires sur le thème des Afro-descendants dans la région, dont dix sont le résultat d'un soutien financier gouvernemental (provenant d'institutions culturelles et de chaînes de télévision publiques), six de sociétés de production indépendantes et un du festival de films documentaires le plus connu du pays, Ambulante.

L'ébène, troisième racine du Mexique (1999) est probablement le premier documentaire réalisé sur la Costa Chica et Veracruz. Il est raconté par une voix en off poétique mêlée à une approche plus pédagogique, ainsi que les réflexions des personnes interviewées (chercheurs, activistes, danseurs, etc.), qui abordent les aspects historiques, économiques, géographiques, ethniques, gastronomiques et de médecine traditionnelle. Ce premier ouvrage présente la Danza de los Diablos comme un emblème de la tradition de danse afro-mexicaine de la Costa Chica.

La racine oubliée, la troisième racine du Mexique (2001), de Rafael Rebollar, consacre une grande partie à la narration de l'histoire de la population africaine dans le pays à travers les voix de chercheurs mexicains et africains. La dernière partie contient des fragments de diverses danses qui, selon lui, ont des ancêtres africains, les premières à apparaître étant la Danza del Toro et la Danza de los Diablos de la Costa Chica, axées sur l'un des instruments appelés bote, alcuza ou tigrera, qui, selon lui, vient d'Afrique.

Le film Africanías (Rebollar, 2007), dont j'ai parlé au début de ce texte, a été le premier à rapprocher le public national des traditions de danse des peuples de la Costa Chica. Bien que les productions audiovisuelles réalisées par l'auteur soient résolument documentaires, elles sont teintées de ce que l'on appelle aujourd'hui la docufiction. Africanías contient des scènes fictives de rituels traditionnels, comme les plans des danseurs Diablos dansant sur la plage, ou les personnages de la Danza de Conquista arrivant sur un bateau. Ces scènes ont une grande force symbolique qui reste gravée dans la mémoire des spectateurs, comme ce fut le cas pour moi.

En 2008, deux courts métrages ont été présentés avec pour thème central deux danses emblématiques de la Costa Chica : Artesapar Sandra Luz López, et El juego de los Diablos : célébration des morts dans la Costa Chica de Guerrero et Oaxaca, coréalisé par Natalia Gabayet et moi-même. Dans le premier, López récupère la manière dont le son de Artesa était dansé et montre le travail de réactivation de la danse réalisé par quelques personnes de la communauté d'El Ciruelo, en soulignant le rôle de Doña Catalina Noyola Bruno, une légende du genre, originaire de San Nicolás Tolentino. Une contribution à l'héritage des femmes, à leur maintien et à la reproduction des danses afro-mexicaines.

Le deuxième documentaire fait partie de la série Origines (tv inah), et montre les personnages de la Danza ou de la jeu des Diablos expliquant leur performance en se concentrant sur l'imaginaire que la population entretient autour de la figure du diable. Ainsi, il ne s'agit plus d'un documentaire descriptif, mais d'une plongée dans l'imaginaire et les mémoires collectives liées au diable, une figure très importante pour les peuples noirs d'Amérique. La série inclut une voix en off qui simule la voix des anthropologues, dans laquelle ils expliquent des aspects de la danse et posent des questions sur cette expression. Il convient de noter que les deux productions ont été réalisées par trois chercheurs formés dans la même institution, l'École nationale d'anthropologie et d'histoire (Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah).

En 2011, le collectif de vidéastes Muchitos Locos d'Oaxaca et cdmx réalise le documentaire Ruja, au son des diables à Lo de Soto et Chicometepec, Oaxaca, qui montre des aspects qui n'avaient pas été abordés auparavant. Ce matériel constitue une approche plus proche de la réalité socio-économique de la région et, pour la première fois, s'intéresse à un groupe de femmes qui dansent la Danza de Diablos, démontrant ainsi qu'il s'agit également de leur danse et qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent la danser.

En 2015, le Fandango ou Son de la Artesadu photographe José Luis Martínez, également produit par la inah et le crespial (unesco). Un documentaire qui parle de l'histoire de la musique et de la danse de l'Artesa en tant que patrimoine culturel, en soulignant le risque de sa disparition et en invitant à sa récupération.

Petits diables, petits diables et petites âmes. Danser la vie et la mort (2015) est un court-métrage réalisé par l'anthropologue Isis Violeta Contreras Pastrana et produit par Ambulante, qui présente la tradition de la Danza de los Diablos dans un village du Guerrero, dansée par un groupe d'enfants, dans lequel est placé le contexte de violence, de trafic de drogue et d'insécurité dans lequel vivent les enfants.

En 2016, l'ethnomusicologue Sergio Navarrete (ciesas) réalise un projet musical à Llano Grande La Banda et, dans le cadre de ce projet, présente de courts films descriptifs sur la Danza de la Tortuga Danza, la Danza del Toro de Petate et la Danza de los Diablos dans cette communauté.

Un long métrage qui se distingue par une narration différente est Il était une foisdu réalisateur Juan Carlos Rulfo (2018), raconte l'histoire d'une jeune fille (la fille du réalisateur) qui découvre les traditions mexicaines à travers la Danza de los Voladores de Veracruz, la Danza de los Diablos de la Costa Chica et le huapango des hauts plateaux de Guanajuato. Une œuvre qui peut donner lieu à diverses interprétations de la représentation des identités mexicaines. Bien que sa circulation ait été limitée, elle ouvre la possibilité de réfléchir à la manière dont l'enfance se positionne comme un espace de découverte et d'intersection entre différentes traditions culturelles.

Ces dernières années, plusieurs courts métrages documentaires ou séries documentaires financés par les chaînes de télévision publiques ont montré le caractère afro-mexicain de la Costa Chica à travers ses danses. Le deuxième chapitre de la série Afroméxico de la chaîne 11 (2019), appelée L'africanité de la Costa Chica, dirigée par la réalisatrice Ana Cruz et produite par Susana Harp, elle situe d'abord la région, puis parle de la Danza de los Diablos de Chicometepec, de la peinture murale et de l'exposition. Danse de la libertéde Baltazar Castellanos, ainsi que la danse de Artesa del Ciruelo et la danse du Toro de Ometepec. De même, la série México negro (2021), réalisé par León Rechy et produit par Canal 14, contient des chapitres consacrés à la Costa Chica, qui comprend la Danza de los Diablos, l'Artesa et la Danza del Toro.

Comaltepec : les derniers échos du fils d'Artesa (2022) est le troisième chapitre de la série Diasporaproduit par canal once. Présenté en noir et blanc et animé par l'artiste Susana Harp. La narration s'appuie sur des interviews exclusives de deux grands ethnomusicologues qui expliquent les diverses manifestations de la danse et de la musique de la côte, et pas seulement de l'Artesa, comme l'indique le titre. Dans le documentaire, on voit et on entend des danseurs de Toro, d'Artesa et de Diablos de différentes communautés, ainsi que des musiciens éminents, comme Efrén Mayrén, originaire de la communauté d'El Ciruelo, qui parle de ses souvenirs liés aux festivités de l'Artesa, et des musiciens de la Danza los Diablos de Comaltepec qui commentent leur participation et la dynamique de la danse.

En 2023, le film Santos Vaqueros, de Karina Reyes Ávila et Cristóbal Jasso, est produit. Il montre la Danza de los Vaqueros ou la Danza del Toro de Petate à La Estancia, Oaxaca, et met en évidence la relation entre les danses, le jour des morts, la cohésion sociale et l'identité.

Enfin, le puissant court métrage Le cavalier et la tortue (2024), de Balam Toscano, du Costa Rica, présente une narration fraîche et innovante sous la forme d'un essai cinématographique. À travers de belles images d'enfants et de jeunes danseurs d'El Ciruelo et la voix subjective d'une adolescente, l'œuvre propose une réflexion poétique sur la place des hommes et des femmes dans la Danza del Toro (et dans la communauté en général), soulevant des questions culturelles et des affirmations profondes.

Dans toutes ces œuvres audiovisuelles, la danse est un élément qui les traverse. La mienne en fait également partie, Le Peut-être, où la mémoire danse, qui, en tant qu'œuvre indépendante, attend un financement pour sa post-production.

Il est intéressant de voir comment le chemin du documentaire consacré au thème des danses de la Costa Chica a été tracé, certes par des cinéastes, mais aussi par des anthropologues, pour la plupart des chercheuses intéressées par les cultures afro-mexicaines.

D'autre part, à l'exception d'une seule, toutes les productions ont été réalisées par des personnes non afro-descendantes, un sujet qui mérite une étude approfondie, car bien qu'il y ait actuellement et de plus en plus de cinéastes afro-mexicains, les thèmes sur lesquels ils travaillent sont autres : arts contemporains, genre, migration, racisme, territoire, sport, etc. D'autre part, il faut considérer que les films sont le résultat d'un travail collectif et qu'ils sont donc souvent une création interculturelle. En ce sens, les personnes des communautés ou des villages où ils sont filmés, en plus d'être interviewées, coopèrent également à la production, à l'organisation, etc.

Nous constatons également que de nombreuses productions sont des documentaires descriptifs, qui expliquent, pour un public profane, la dynamique des danses et de la musique : personnages, festivités, interactions, etc. Ces informations sont bien connues de la plupart des villageois, car l'intention de ces œuvres est de les diffuser dans d'autres territoires mexicains et internationaux.

D'autre part, il y a des aspects de la plus haute importance pour les populations, comme les aspects historiques qui sont décrits ; ceux-ci sont souvent communiqués par des spécialistes académiques et par des personnes spécifiques des communautés qui ont été chargées de la recherche, de la conservation et de la transmission de la connaissance de la danse et de la musique. Les voix qui racontent les dynamiques de la danse et les contextes festifs traditionnels sont, pour la plupart, celles qui font ou ont fait partie du collectif des danseurs et des musiciens qui les accompagnent. En ce sens, on peut dire qu'indépendamment de la narration, ces œuvres conservent la mémoire de la communauté, bien que d'autres soient également générées, construites avec l'équipe de production.

Tout aussi importantes sont les images et les sons des danseurs et des musiciens qui dansent et jouent ; bien que ces scènes ne communiquent pas avec un discours parlé, elles le font avec leur corporalité dansante, avec leurs pas, leur jeu, leurs mouvements de la tête aux pieds, leur déplacement spatial et temporel, leurs masques et leurs costumes, etc. Cette mémoire est celle qui m'a le plus intéressée et à laquelle j'ai consacré mes recherches : le les répertoires corporels, à travers laquelle s'est transmise une grande partie de la mémoire collective des peuples noirs et indigènes du Mexique et du continent. C'est également cette mémoire que les danseurs étudient, en se tournant vers les danseurs les plus anciens. Aujourd'hui, l'un des moyens de recherche de leurs danses est la vidéo, utilisée pour se souvenir et répéter les mouvements, pour écouter les maîtres de danse et de musique disparus, pour revivre les espaces, les jeux, les sons, etc.

Bien qu'il serait nécessaire de mentionner de nombreux autres aspects narratifs, les éléments présentés ici nous donnent une idée du contenu de ces audiovisuels, qui sont significatifs pour les populations afro-mexicaines où le matériel audiovisuel est enregistré. L'anecdote suivante illustre ce sentiment d'appartenance des communautés : à une occasion, j'ai interviewé un groupe de danseurs diablos avec lesquels je m'étais rendu à la Cineteca pour voir le documentaire de Juan Rulfo, et ils m'ont avoué qu'au-delà de la narration ou des histoires, ce qui avait le plus attiré leur attention, c'étaient les lieux et les personnes qui recréaient le matériel ; regarder le film leur donnait la nostalgie de leur terre, de leur culture et de "leur peuple".

Retour à l'origine : le documentaire ethnographique comme processus de commémoration à El Quizá, Guerrero

Les lignes qui suivent sont consacrées au développement du processus de réalisation d'un documentaire qui intègre des enregistrements anciens et nouveaux de la danse dans les deux périodes travaillées, mes débuts en tant qu'anthropologue et les dernières années de post-doctorat (2000-2008 et 2020-2024).

L'objectif est de présenter le processus de mon premier long métrage et la tentative de travailler en collaboration à la fois avec des personnes de la communauté et avec une équipe de tournage, ce qui ne s'était jamais produit auparavant dans les endroits où j'ai travaillé sur des recherches à long terme, car j'ai toujours filmé seule et avec un équipement très rudimentaire. Auparavant (2001-2008), j'avais enregistré avec des intentions académiques et plus tard pour avoir l'opportunité de diffuser cette expression de la danse de la Costa Chica. Dans ce nouveau projet, il y a l'idée consciente que le film doit être destiné à la communauté d'El Quizá. Un travail qui contient des matériaux enregistrés il y a 20 ans, mélangés à de nouveaux matériaux, enregistrés par des professionnels dans le domaine cinématographique.

Ce long métrage est destiné à contribuer à la mémoire collective d'une communauté que j'ai rejointe il y a 25 ans, avec une innocence étrangère au pouvoir de l'image et du son, mais qui acquiert aujourd'hui une urgence cruciale en tant que lieu de mémoire pour les anciennes et les nouvelles générations.

Le tournage du documentaire que j'ai récemment rebaptisé Le Peut-être, où la mémoire dansefilmé entre 2020 et 2023 et actuellement en attente de la prochaine étape de post-production, a représenté, en premier lieu, un long processus ethnographique et artistique. La grande différence avec les enregistrements précédents à El Quizá et dans d'autres villages afro-américains est que cette fois la production a été réalisée avec une petite équipe de cinéastes qui m'ont accompagné par intermittence : le photographe Venancio López (Tlaxcala/cdmx) et l'ingénieur du son Clemen Villamizar (Acapulco/cdmx), petite-fille de l'un des fondateurs d'El Quizá.

Une partie du tournage a été réalisée en pleine pandémie, avec les protections sanitaires adéquates, sans budget pour le projet, mais avec beaucoup d'enthousiasme de la part de l'équipe. Dès le début, j'ai demandé la permission à la communauté et surtout au groupe de jeunes et d'enfants des Diablos Quizadeños Nueva Generación ; je leur ai demandé s'ils étaient intéressés par la réalisation d'un documentaire sur cette étape de la réactivation de leur danse, et ils ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme.

Le fait de parler après une si longue période avec des personnes que je connaissais déjà m'a permis de travailler sur le terrain de manière confortable et sereine. Cela m'a permis de comprendre certains des problèmes liés à la récupération de la danse et les facteurs qui ont déterminé de manière cruciale ce processus. La première année, j'ai enregistré avec un dispositif très court.

Je voulais faire un travail plus auto-ethnographique sur ce que signifiait pour moi le fait de revenir sur la Costa Chica après plus de dix ans. C'est ainsi que je l'ai exprimé à Venancio (le photographe du projet), qui a enregistré le voyage en voiture, mon arrivée, les embrassades de bienvenue et toutes les actions émotionnelles qui ont surgi au cours des retrouvailles avec chacune des personnes que j'ai rencontrées.

Je me suis retrouvé dans la situation particulière où don Bruno Morgan, un musicien de la flûte, o harmonica, qui avait organisé la danse année après année pendant des décennies, n'était plus en vie. Son départ signifiait que la danse avait cessé pendant de nombreuses années dans le village. J'ai donc voulu savoir ce que l'absence de don Bruno avait signifié et comment une nouvelle génération de danseurs s'était organisée au milieu d'une pandémie. J'ai interviewé quelques personnes et j'ai décidé de revenir, plus préparé, l'année suivante. Dans la deuxième partie du tournage, j'étais accompagné du cinéaste Clemen Villamizar, qui s'occupait du son. À la caméra, Venancio López, un camarade du cours de troisième cycle en réalisation de films documentaires à l'Institut de l'audiovisuel de l'Union européenne. unam. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que le fil conducteur du documentaire serait Don Bruno, mais que l'accent serait mis sur les nouvelles générations de "diables".

Portrait de l'absence de Don Bruno

Comment faire le portrait de Don Bruno s'il n'était plus là ? Cette question a hanté mon esprit pendant la deuxième année d'enregistrement, accompagnée d'un sentiment de nostalgie.

La plupart du temps, je suis allée filmer sans liste préétablie, capturant ce qui me semblait intéressant, organisant les entretiens en peu de temps. Mes enregistrements suivaient une méthodologie anthropologique plutôt qu'une méthodologie cinématographique, car je ne planifiais pas tellement ce que je voulais mettre en évidence en termes visuels et sonores. Cette fois-ci, je suis arrivée avec des idées plus claires, en tenant compte de ce que j'avais appris dans les cours de cinéma à l'Université d'Helsinki. enac (unam) ; le sketch n'était pas finalisé, mais l'équipe de production l'a demandé de toute urgence, et je l'ai donc terminé pendant que j'étais sur place. Je savais que l'important était de parler de Don Bruno avec des images et des sons poétiques qui évoquent à la fois sa présence et son absence, de sorte qu'en les voyant ou en les entendant, la communauté comprenne de qui j'allais parler. Des prises de vue et des enregistrements audio ont été réalisés autour de ce personnage : sa maison, un harmonica, des sons et des images que ceux d'entre nous qui le connaissaient pouvaient localiser. Nous avons également enregistré des personnes qui le connaissaient et qui nous ont parlé de lui.

Et comme la nature du Día de Muertos est poétique, des choses inattendues ont commencé à se produire, comme sa famille qui a commencé à revitaliser des espaces auparavant vides, à placer un autel pour lui le jour des morts, à peindre la maison où il vivait, etc. Le groupe de Diablos a prévu de danser devant l'autel de sa maison, un moment très beau et mémorable. De cette manière, entre sa famille, la communauté et ceux d'entre nous qui enregistraient, nous avons créé une atmosphère dans laquelle sa présence a été ressentie et, en même temps, nous avons créé des souvenirs pour la postérité qui sont restés gravés dans nos mémoires, mais aussi dans la mémoire audiovisuelle ; les caméras et les microphones étaient pleins de don Bruno.

Ces souvenirs stockés de sons et d'images ont ensuite été choisis et montés en fonction d'une narration de la mémoire, dans le développement de laquelle la participation du cinéaste Julián Sacristán a été essentielle. L'organisation et le montage de ce matériel ont été fondamentaux pour générer l'atmosphère appropriée. Le choix et la recherche des moments enregistrés il y a tant d'années avec don Bruno ont représenté, dans une première phase, un travail ardu de numérisation des cassettes enregistrées sur hi8, et dans une seconde phase, de sélection du matériel dans lequel nous avons trouvé différentes prises utilisées dans le film. L'assemblage d'un puzzle avec une personne si aimée et rappelée dans le village, qui était aussi musicien, a permis de travailler le projet à travers le son comme une métaphore qui nous rapproche de lui dans chaque séquence.

Le son est devenu une pièce maîtresse dans la reconstitution de la présence de Don Bruno. C'est à travers le souffle mélodique de son flûte -comme on appelle l'harmonica sur la Costa Chica-, de nature joyeuse mais teintée de mélancolie en son absence, nous sommes retournés habiter sa maison vide. Dans certaines scènes, ce son enregistré il y a plus de vingt ans, lorsqu'il accompagnait avec enthousiasme les danseurs de Diablos, se mêle aux images, remplissant le silence présent d'échos du passé.

Bien qu'au cours des journées de tournage nous ayons pu enregistrer, avec le preneur de son Clemen Villamizar, chacun des musiciens avec son instrument, ce fut particulièrement émouvant d'enregistrer don Hermelindo, qui jouait de la bote avec un dévouement et une énergie qui soutenaient le rythme collectif. Sa mort, l'année dernière, a fait que le montage de ce documentaire a pris une autre dimension de nostalgie : non seulement pour don Bruno, mais aussi pour don Hermelindo. Ce qui a commencé comme un enregistrement est aussi devenu un adieu, des souvenirs sonores qui restent aujourd'hui soutenus par la mémoire d'une communauté qui n'oublie pas.

Le montage du son a été l'une des étapes les plus complexes : entre l'émotion qui accompagne la perte et le manque de ressources pour travailler avec un concepteur sonore, cette dimension reste une tâche en suspens. Le son, comme un fil invisible de la mémoire, attend encore d'être tissé avec plus de temps et de soin, pour rendre justice à ceux qui, avec leur musique, ont maintenu vivante la Danza de los Diablos de El Quizá.

Enregistrement sur le jour des morts

Enregistrer le jour des morts, à l'époque de la pandémie, était une expérience inhabituelle. Partout dans le pays, il était interdit d'entrer dans les cimetières, et El Quizá ne faisait pas exception :

- Nous ne pouvons pas aller au cimetière, ils nous l'interdisent, ils vont fermer les cimetières, parce que beaucoup de gens sont morts, disent-ils, mais pas ici à El Quizá.

- Comment ne pas danser dans le panthéon des morts ?" (Danzantes de Diablos, El Quizá, conversation avec l'auteur, 2020).

Enfin, la communauté a décidé de danser tous les jours de Todos Santos, y compris le 2 novembre, jour traditionnel de danse dans le cimetière.

Don Hermelindo, le plus ancien musicien, qui jouait du bateau et qui est malheureusement décédé en septembre 2024, se souvenait à l'époque : "le diable n'est jamais allé à la croix, parce que le diable a peur de lui, mais pas maintenant, maintenant ils vont au cimetière où il y a beaucoup de croix, vous voyez, et maintenant ils vont au cimetière" (Don Hermelindo, conversation avec l'auteur, 2020).

Les souvenirs des personnes âgées se mêlent à la détermination des jeunes danseurs. Ces deux parties, toujours en dialogue et en tension, ont tenté d'être placées dans le documentaire pour montrer la complexité de la revitalisation d'une danse traditionnelle comme celle-ci, en enregistrant des interviews ou des conversations ouvertes, mais aussi en filmant la danse dans le panthéon devant les croix.

Les deux jours précédents, une dame avait organisé un événement pour le troisième anniversaire de la mort de son fils, qui avait également été danseur de Diablos au cours de sa vie. Ce jour-là, des T-shirts avec la photo du jeune homme, dont tout le monde se souvient, ont été distribués, des tamales et de la barbacoa ont été mangés, et il y a eu beaucoup de danse devant l'autel. Peu de gens ont pu assister à la danse devant l'autel, le caméraman et moi-même avons eu la chance d'être les témoins d'un événement aussi émouvant. performance des danseurs qui dansent et chantent des vers au défunt.

D'autres endroits où elle était dansée étaient les maisons des personnes qui venaient d'arriver "du nord" (États-Unis), parce qu'elles voulaient qu'elle soit dansée sur leurs autels, comme elles-mêmes ou leurs défunts l'aimaient.

La deuxième année, j'ai été invitée à devenir mayordoma, une décision difficile à prendre car il n'y avait pas de tradition de ce type dans le village, alors qu'il y en avait une dans la communauté de Lo de Soto, la ville d'où viennent la plupart des quizadeños/as. J'ai accepté après avoir compris qu'ils y voyaient une manière de collaborer pour que les enfants du groupe acquièrent plus de responsabilités. J'ai alors dû préparer des tamales et acheter des boissons pour le premier jour des morts et j'ai pris la responsabilité de leur donner de l'eau aromatisée tous les jours des répétitions.

Cette même année, le Festival Raíces, de Coatepec, Veracruz, m'a demandé de contacter un groupe de Diablos de la côte pour danser dans leur festival, présenté à cette occasion sous forme virtuelle. Sans réfléchir, j'en ai parlé aux membres du Grupo de Diablos de El Quizá Nueva Generación, qui ont accepté. À l'époque, mon équipe d'enregistrement a participé à l'enregistrement et à l'édition du matériel. Il convient de noter que l'argent reçu a été versé directement aux danseurs et qu'un petit pourcentage est allé au photographe et à l'éditeur du matériel.

Dans le cadre du travail autoethnographique, j'ai estimé qu'il était important d'enregistrer l'expérience de la fonction de majordome. Dans le film, vous verrez donc des images de moi en train de préparer des tamales, de demander pourquoi j'ai été choisi et de participer au jeu de la danse du visage. étalé, accompagnant le Tenango et la Minga ; cette dernière est une pratique traditionnelle des Diables de la région qui n'avait pas été réalisée depuis quelques années, mais cette année ils ont voulu revitaliser la pratique, qui consiste à chasser le public participant pour qu'il se peigne le visage avec du tizne.

La troisième année, en 2022, je suis revenue seule, bien qu'une collègue psychologue sociale ait participé à l'une des journées. Cette année-là, c'était à mon tour de soutenir le mayordomo, qui était don Luis Morgan, fils de feu Bruno Morgan. J'ai préparé l'eau aromatisée pour les Diablos pendant les répétitions et les jours de Todos Santos. Cette année-là fut également très émouvante, car la famille de don Bruno est arrivée en ville après de nombreuses années et a organisé une fête collective avec de la musique en direct en l'honneur de son père.

Enregistrement des emplacements de mémoire

Les lieux enregistrés sont avant tout des lieux de mémoire, des lieux qui rappellent à chacun des personnes, des situations et des moments où la présence des Diablos était forte. La maison de Don Bruno, le cimetière, d'autres maisons où vivaient des personnes qui ne sont plus là. Lorsque j'ai revu le matériel, je me suis rendu compte que je n'avais pas seulement représenté l'absence de Don Bruno, mais aussi l'absence laissée par la mort. Pourquoi ? Parce que c'est le contexte de la Danza de los Diablos ; les jours des morts sont des jours où l'on se souvient de l'absence d'êtres chers. Ce n'est pas un hasard si la danse représentative de cette région est la Danza de los Diablos, une danse liée à l'Afrique, et qui est dansée le jour des morts pour se souvenir des ancêtres et des personnes qui ne sont plus parmi nous. Don Hermelindo se souvient toujours de l'origine de cette danse à l'époque des évocations. En 2020, il a mentionné ce qui suit : "On dit que cette danse vient de la région du Phare, ce n'est pas Oaxaca, c'est Guerrero, et c'est là que le bateau a coulé et que des Noirs sont sortis et c'est ainsi qu'ils ont dansé cette danse, puis cela a commencé à Cuajinicuilapa, c'était une cuadrilla". L'année suivante, il a de nouveau mentionné quelque chose de similaire : "Cette danse est africaine, ces diables, un bateau a coulé à Punta Maldonado, et des Africains noirs sont sortis, c'est comme ça" (don Hermelindo, conversation avec l'auteur, 2021).

Dans la mémoire collective, la danse et les habitants de la Costa Chica viennent d'Afrique et, pour l'expliquer symboliquement, les lieux proches où la mer est présente sont situés, car, dans l'imaginaire, c'est là que les navires dont ils sont issus se sont échoués. Comme le mentionne la chercheuse Laura A. Lewis : "À différents niveaux, les navires et les saints signifient des souvenirs communautaires et des sentiments d'appartenance" (Lewis, 2020 : 81).

Les récits oraux racontés par Hermelindo, et aussi par don Bruno il y a 20 ans, qui font référence au mythe fondateur de la danse, nous ont incités à nous rendre à Punta Maldonado, plus connue sous le nom de El Faro, et à enregistrer ce lieu de mémoire, à enregistrer la vaste mer par laquelle les Africains réduits en esclavage sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui la Costa Chica de Guerrero et d'Oaxaca. Dans les années 1980, l'historien Pierre Nora a proposé le terme de lieux de mémoire, en le rattachant à la mémoire collective française et à son rapport à l'histoire. Il les définit comme "l'ensemble des lieux où s'ancre, se condense, se cristallise, s'abrite et s'exprime la mémoire collective"."Le plus intéressant est qu'elle ne se réduit pas aux monuments historiques, au matériel, mais aussi au symbolique et au fonctionnel (Nora, 2001).

La philosophe Eugenia Allier a écrit, à propos des études de Nora, un critère révélateur pour mon travail :

[...] ce n'est pas n'importe quel lieu dont on se souvient, mais le lieu où la mémoire agit ; ce n'est pas la tradition, mais son laboratoire. Ainsi, ce qui fait d'un lieu un lieu de mémoire, c'est à la fois sa condition de carrefour où se croisent différents chemins de mémoire et sa capacité à perdurer, à être sans cesse remodelé, réapproché, revisité. Un lieu de mémoire abandonné n'est, au mieux, que la mémoire d'un lieu (Allier Montaño, 2018).

C'est précisément ce qu'ont fait les Diablos Quizadeños Nueva Generación : remodeler, revisiter et réapprendre la danse de leur point de vue. Nous avons voulu les accompagner dans cette transition en montrant leur laboratoireLes mots de l'auteur, c'est-à-dire leur lieu de répétition, où ils apprennent, se souviennent et recréent ; en les accompagnant sur les lieux de la mémoire collective, ces lieux où ont vécu des jeunes de leur génération qui ne sont plus là, ou de vieux messieurs qu'ils ont à peine connus, mais dont la communauté se souvient avec affection. Danser, ce n'est pas seulement danser, c'est retravailler sa propre histoire et sa propre mémoire à travers le corps individuel et collectif, en parcourant les chemins de ses ancêtres ou ceux où ils se trouvent aujourd'hui.

La recherche de la mémoire de la danse à travers des documentaires ethnographiques

Après avoir passé en revue tout ce qui a été discuté dans cet article, on peut conclure que les documentaires ethnographiques sur les danses africaines et afro-américaines ont accompagné le développement de l'anthropologie depuis ses débuts. Au Mexique, cela n'a pas été différent ; comme nous pouvons le voir, sept des productions documentaires sur la Costa Chica ont été réalisées par des anthropologues/sociologues, les autres par des cinéastes et des communicologues.

La manière dont ils sont réalisés a varié et, par conséquent, nous pouvons trouver différentes manières de raconter et de collaborer avec les communautés qui nous intéressent, car, comme le dit l'anthropologue Antonio Zirión : "Les documentaires montrent la réalité qu'ils dépeignent, ainsi que la perspective subjective et les conditions sociales de leurs auteurs, et ils sont inévitablement un produit du moment historique dans lequel ils sont produits" (Zirión, 2021 : 46).

En tant qu'équipe de production et de post-production, nous avons été émus par le processus de revitalisation de la Danza de los Diablos et des souvenirs qui y sont liés, tels que la musique, les mouvements de danse et les costumes, mais aussi par les éléments suivants lieux de mémoire où les danseurs traversent, dans un voyage physique, mental et émotionnel : les maisons des personnes décédées, les lieux collectifs où la danse a émergé et leur propre diaspora. L'objectif est de créer une proposition de documentaire ethnographique qui, comme je l'ai déjà dit, renforcera la mémoire et la résistance de ces peuples. Dans ce cas, il s'agit de capter le travail des jeunes pour revitaliser une danse que l'on croyait perdue, à la recherche d'une identité, d'un sens et d'un encouragement.

Le documentaire en cours est basé sur le fait que la recherche propose un dialogue avec la mémoire d'un peuple, en étant conscient que le résultat générera d'autres souvenirs créés non seulement par moi en tant que réalisateur, mais aussi par l'équipe de travail et la communauté elle-même (comme le moment où le premier montage du long métrage a été présenté à El Quizá dans le cadre de l'Année européenne de l'éducation et de la formation tout au long de la vie). iv Festival du film afro-descendant). En ce sens, j'ai essayé d'articuler un discours basé sur l'expérience ethnographique, les conversations avec le groupe de danse et la communauté dans son ensemble - qui m'ont confié leurs idées, leurs préoccupations et leurs désirs -, et l'analyse anthropologique et audiovisuelle collective.

Le film apparaît comme une possibilité de préserver des fragments éphémères de la vie, comme une mémoire qui peut être consultée et appréciée plus tard. Ce processus implique une sélection au moment de l'enregistrement, et je pense qu'il y a ici un point qui suggère les questions suivantes : qu'est-ce qui est sélectionné pour l'enregistrement ? Qui le fait ? Pour quoi ? Pour qui ? Nous pouvons utiliser ces questions pour différencier la manière de filmer des débuts du cinéma documentaire et ce que l'on appelle le documentaire collaboratif ou participatif qui, de mon point de vue, n'est pas un mais plusieurs avec la même intention, celle de contribuer aux cultures, aux communautés et/ou aux personnes avec lesquelles nous travaillons à partir d'un point de vue critique.

Le documentaire ethnographique en tant que contenant des mémoires audiovisuelles communautaires est un outil profondément nécessaire pour travailler et discuter. Nous espérons que nos résultats et les questions que nous nous posons encore seront le point de départ d'une élaboration, d'une construction et d'un partage d'expériences et de défis avec les chercheurs, les artistes et les membres des cultures avec lesquelles nous collaborons.

Bibliographie

Allier Montaño, Eugenia (2012). Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria, Historia y Grafía. México: Departamento de Historia.

Colombres, Adolfo (1985). Cine, antropología y colonialismo. Buenos Aires: Ediciones del Sol/clacso.

Da Silva Ribeiro, José (2007). Doc On-line, núm. 03, diciembre, www.doc.ubi.pt, pp. 6-54. Brasil.

Florescano, Enrique (1999). Memoria indígena. México: Taurus.

Guber, Rosana (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Siglo xxi.

Grierson, John (1932). “First Principles of Documentary”, en Forsyth Hardy (ed.). Grierson on Documentary. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, pp. 145-156.

Malinowski, Bronislaw (1922/2001). Los argonautas del Pacífico occidental. Barcelona: Península.

Lora Krstulovic, Rosa Claudia (2024). “Reflexiones en torno al documental y la memoria social”, en Cristian Calónico Lucio y Rodrigo Gerardo Martínez Vargas (coords.). Cine: discurso y estética 2. Reflexiones desde las cinematografías contrahegemónicas. México: procine/uacm, pp. 209-215.

MacDougall, David (1998). Transcultural Cinema. Princeton: Princeton University Press.

Nichols, Bill (1991). La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos del documental. Barcelona: Paidós.

Paniagua, Karla (2007). El documental como crisol. Análisis de tres clásicos para una antropología de la imagen. México: Publicaciones de la Casa Chata, ciesas.

Rivera Cusicanqui, Silvia (2018). Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina. La Paz: Plural Editores.

Rouch, Jean (1995) “El hombre y la cámara” (1973), en Elisenda Ardévol y Luis Pérez-Tolón (eds.). Imagen y cultura. Perspectivas del cine etnográfico. Granada: Diputación Provincial de Granada, pp. 95-121.

Taylor, Diana (2013). O arquivo e o repertório: Performance e memória cultural nas Américas. Belo Horizonte: ufmg.

Varela, Itza (2023). Tiempo de diablos. México: ciesas.

Weinberger, Eliot (1994). “The Camera People”, en Lucien Taylor (ed.). Visualizing Theory, Selected Essays from V.A.R. 1990-1994. Nueva York y Londres: Routledge, pp. 3-26.

Zirión Pérez, Antonio (2015). “Miradas cómplices, cine etnográfico, estrategias colaborativas y antropología visual aplicada”, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, núm. 78, pp. 1-18.

— (coord.) (2021). Redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual. México: uam/Elefanta.

Filmographie

Documental Africanías (1992). Rafael Rebollar. México: cna. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=QGnHoimDAQE

Documental Son de Artesa (2008). Dir. Sandra Luz López. México: uacm. https://vimeo.com/65174725?fbclid=IwAR389wh8BUAm3OgtDRS7OK50xpFWYqELAJ67xDdRzibaXNGRq0ITz1mnq9U

Documental El juego de los Diablos (2008). Claudia Lora y Natalia Gabayet. México: tv inah. https://www.youtube.com/watch?v=wdcOQBEVOwU

Teaser Diablitas, diablitos y almitas (2015). Dir. Isis Violeta Contreras. México: Ambulante. https://www.ambulante.org/documentales/diablitas-diablitos-almitas-danzando-la-vida-la-muerte/

Serie Afroméxico (2019). Dir. Ana Cruz. México: Canal 11. https://canalonce.mx/programas/afromexico#:~:text=Sinopsis,de%20África%20trasladados%20a%20México

Serie México negro (2021). Dir. León Rechy. México: Canal 14. https://www.canalcatorce.tv/?c=Programas&p=1853&a=Det&t=3634&ci=16985&b=ciencia&m2=5

Documental Ruja al Son de los Diablos (2011). México: Colectivo Muchitos Audiovusual. https://www.youtube.com/watch?v=94HNDEopqMY

Grupo de información en reproducción elegida (gire) (2021). Teaser Presentación de los Diablos Quizadeños Nueva Generación (2021). Festival Raíces, Coatepec Veracruz, México. Recuperado de: https://www.facebook.com/raices.colectivomaiznegro/videos/1569249276847309/

Rosa Claudia Lora Krstulovic est ethnologue, documentariste et danseuse. Elle étudie les danses afro-diasporiques en Amérique latine, se concentrant depuis plusieurs années sur l'étude des danses du diable et des danses rondes. Ses domaines d'intérêt sont la mémoire, la transmission culturelle, le documentaire et le patrimoine. Elle a réalisé des documentaires ethnographiques, ainsi que des recherches anthropologiques pour des documentaires indépendants et des séries documentaires du inah. Actuellement, elle dirige le festival d'arts Afrodescendencias et est chercheuse post-doctorale à l'institut de recherche de l'Université d'Amsterdam. ciesas-cdmx sur le thème "Stratégies de collaboration pour la continuité des danses afro-mexicaines de la Costa Chica".