Compagnies de Négritos. Représentations du "noir" sur la scène théâtrale de Mérida au cours des premières décennies du 20e siècle.

- Luisangel García Yeladaqui

- ― voir biodata

Compagnies de Négritos. Représentations du "noir" sur la scène théâtrale de Mérida au cours des premières décennies du 20e siècle.

Réception : 21 septembre 2024

Acceptation : 26 février 2025

Résumé

L'objectif de cet article est d'identifier les représentations sociales du "noir" présentes sur la scène théâtrale de Mérida, Yucatán, au cours des premières décennies du XXe siècle. xxLes acteurs et actrices jouent le rôle du petit homme noir, du professeur noir ou de la femme mulâtre. De même, ces représentations transcendent le théâtre pour apparaître également dans les récits de personnages populaires, les carnavals et la publicité. À cette fin, l'un des principaux médias de l'époque a été consulté : le journal. Grâce à la recherche, à la compilation et à l'analyse de ces sources journalistiques, nous avons trouvé des images qui circulaient dans les différents espaces culturels de la ville, raison pour laquelle l'analyse des sources visuelles a été fondamentale.

Mots clés : les personnes d'origine africaine, circulations culturelles, stéréotypes, représentations sociales, théâtre au Yucatan

compagnies théâtrales noires : représentations scéniques de la "noirceur" à mérida au début du vingtième siècle

Cet article examine les représentations sociales de la "négritude" sur scène à Mérida, Yucatán, au cours des premières décennies du XXe siècle, en se concentrant sur les acteurs qui ont joué les rôles de "el Negrito", "el Negro Catedrático" et "la Mulata". Ces représentations ont dépassé le cadre du théâtre pour s'étendre aux personnages de fiction populaire, au carnaval et à la publicité. La recherche, la collecte et l'analyse des journaux - la principale source médiatique d'images au cours de ces années - révèlent comment ces personnages ont circulé dans les différents espaces culturels de la ville, ce qui rend l'analyse des sources visuelles essentielle à la recherche.

Mots clés : représentations sociales, Afro-descendants, théâtre au Yucatán, circulation culturelle, stéréotypes.

A partir de 1890, la ville de Mérida est entrée dans une phase de modernisation et de développement urbain grâce au boom économique généré par l'industrie du henequen (Hansen et Bastarrachea, 1984). Ainsi, à partir de la seconde moitié du xixLes habitants de Mérida allaient vivre un processus comprenant la construction de chemins de fer, le pavage des rues, l'installation de poteaux téléphoniques, l'implantation de banques et de grandes entreprises, l'ouverture d'écoles, un afflux plus important de migrants nationaux et étrangers, et de plus grandes facilités pour voyager hors du Mexique (Hansen et Bastarrachea, 1984).

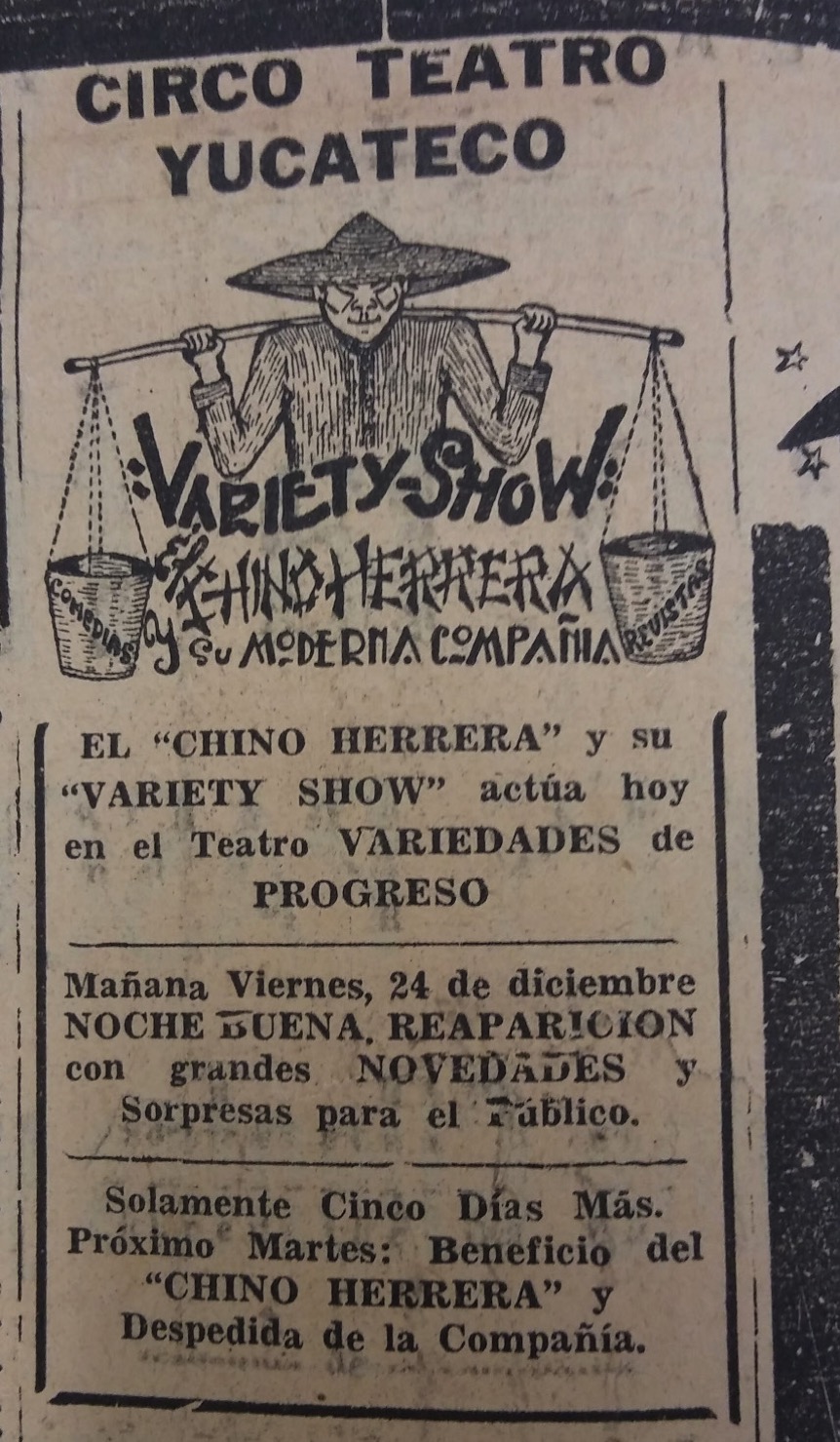

L'une des conséquences du progrès économique a été l'émergence de nouvelles zones et de nouveaux espaces destinés à répondre aux besoins de loisirs d'une population croissante.1 Le théâtre s'impose alors comme l'un des principaux lieux de divertissement de la ville et élargit progressivement son offre au cours des décennies suivantes. Au cours de la deuxième décennie du siècle xxÀ cette époque, Mérida comptait déjà huit théâtres différents : le Peón Contreras, le Salón Iris, le Salón Independencia, l'Apolo, le Circo Teatro Yucateco, le Salón Principal, le cinéma Fénix et le Salón Hidalgo.2

Qu'il s'agisse de théâtre, de spectacles de cirque ou de spectacles La capitale du Yucatan comptait plusieurs établissements où les compagnies d'artistes, qui arrivaient constamment dans la ville, pouvaient se produire. Même si d'autres formes de divertissement, comme le cinéma, ont gagné en importance après le début du siècle, l'afflux de compagnies théâtrales ne s'est pas arrêté. Le théâtre au Yucatán est un sujet qui a déjà fait l'objet de recherches. L'un des premiers ouvrages est le livre d'Alejandro Cervera Andrade intitulé El teatro regional de Yucatán (1947), dans lequel il explique comment les traditions mayas précolombiennes et coloniales espagnoles ont été les premiers piliers de la production théâtrale yucatèque, qui a ainsi commencé à acquérir des teintures régionales reprenant des éléments indigènes et européens. Cervera Andrade récupère également les noms des principaux acteurs, scénaristes et personnages qui sont apparus dans les pièces.

Un autre des textes les plus complets sur le théâtre au Yucatán est celui de Fernando Muñoz (1987), qui porte le même titre que le livre de Cervera Andrade. Outre le passé préhispanique et colonial du théâtre régional, Fernando Muñoz compile des entretiens avec des acteurs et incorpore une liste des noms des principales pièces du théâtre régional (avec les noms des auteurs). Enfin, deux ouvrages plus modernes sur le théâtre au Yucatán sont les suivants : El teatro regional yucateco (2005) y Recuerdos de teatro. Entrevistas a personalidades del teatro regional (2010), tous deux écrits par Gilma Tuyub Castillo. La contribution de cette auteure consiste à classer les personnages qui apparaissaient dans le théâtre régional yucatèque des premières décennies du siècle. xxy compris les noms des acteurs et des actrices, leurs vêtements, leurs attributs physiques et moraux, etc.

Comme l'ont affirmé plusieurs chercheurs (Fumero, 1996 ; Zayas de Lima, 2005 ; Villegas, 2005), le théâtre est un reflet des relations et des dynamiques sociales. C'est pourquoi, dans la première moitié de la première moitié du siècle, le théâtre s'est imposé comme le reflet des relations et des dynamiques sociales. xxLes élites et certains intellectuels yucatèques souhaitaient mettre en évidence ce qui était typique du Yucatán, en distinguant ce qui était culturellement particulier dans la sphère régionale. Ainsi, le théâtre régional yucatèque a construit des personnages tels que le métis et sa version féminine, la mestiza, qui étaient considérés comme des représentants du passé maya mélangé à l'identité espagnole, car leurs caractéristiques morphologiques et culturelles représentaient ce qui était unique et authentique pour les Yucatèques (Figueroa Magaña, 2013).

Ainsi, les travaux de Cervera Andrade, Muñoz et Tuyub Castillo ont fini par donner plus de poids au mestizo, au mestiza et à l'Indien maya, en faisant peu de cas d'autres personnages que l'on peut classer parmi les étrangers : le negrito, le Chinois et l'Arabe ou le Turc (voir image 1).3 Cependant, le fait qu'ils soient inclus nous permet de confirmer l'existence d'autres personnages et, par conséquent, d'un certain espace de représentation pour les individus qui ne correspondaient pas à l'identité yucatèque de l'époque.

Puis, à côté des personnages régionaux, sont apparus d'autres qui se différenciaient du yucatèque, montrant ainsi que le théâtre de Mérida était constitué d'une plus grande diversité d'altérités que le discours officiel ne le laissait entendre. Ainsi, on constate que le negrito est un personnage récurrent dans une certaine mesure dans la production théâtrale de la ville, mais qui semble avoir disparu à un moment donné, au point que les représentants actuels du théâtre régional yucatèque ne connaissent ou ne se souviennent que très peu de ce personnage.4

Elisabeth Cunin, dans son article "Negros y negritos en Yucatán en la primera mitad del siglo xx. Mestizaje, región, raza" (2009), affirme que l'un des espaces où l'on peut trouver des représentations des Afro-descendants à Mérida est son théâtre régional ; on peut y apprendre la perception de ces groupes et comment leur oubli apparent permet de comprendre le rôle secondaire, voire invisible, qu'ils ont occupé dans l'histoire du Yucatán.

Ainsi, cet article cherche à comprendre dans quelle mesure les représentations du negrito et de la mulata sur la scène théâtrale de Mérida (et aussi dans d'autres espaces) peuvent éclairer les processus qui sont intervenus pour que la population afro-descendante - présente au Yucatán depuis l'époque coloniale - soit exclue de l'identité yucatèque, et qu'à sa place "le noir" s'affirme comme un élément étranger, plus spécifiquement cubain.

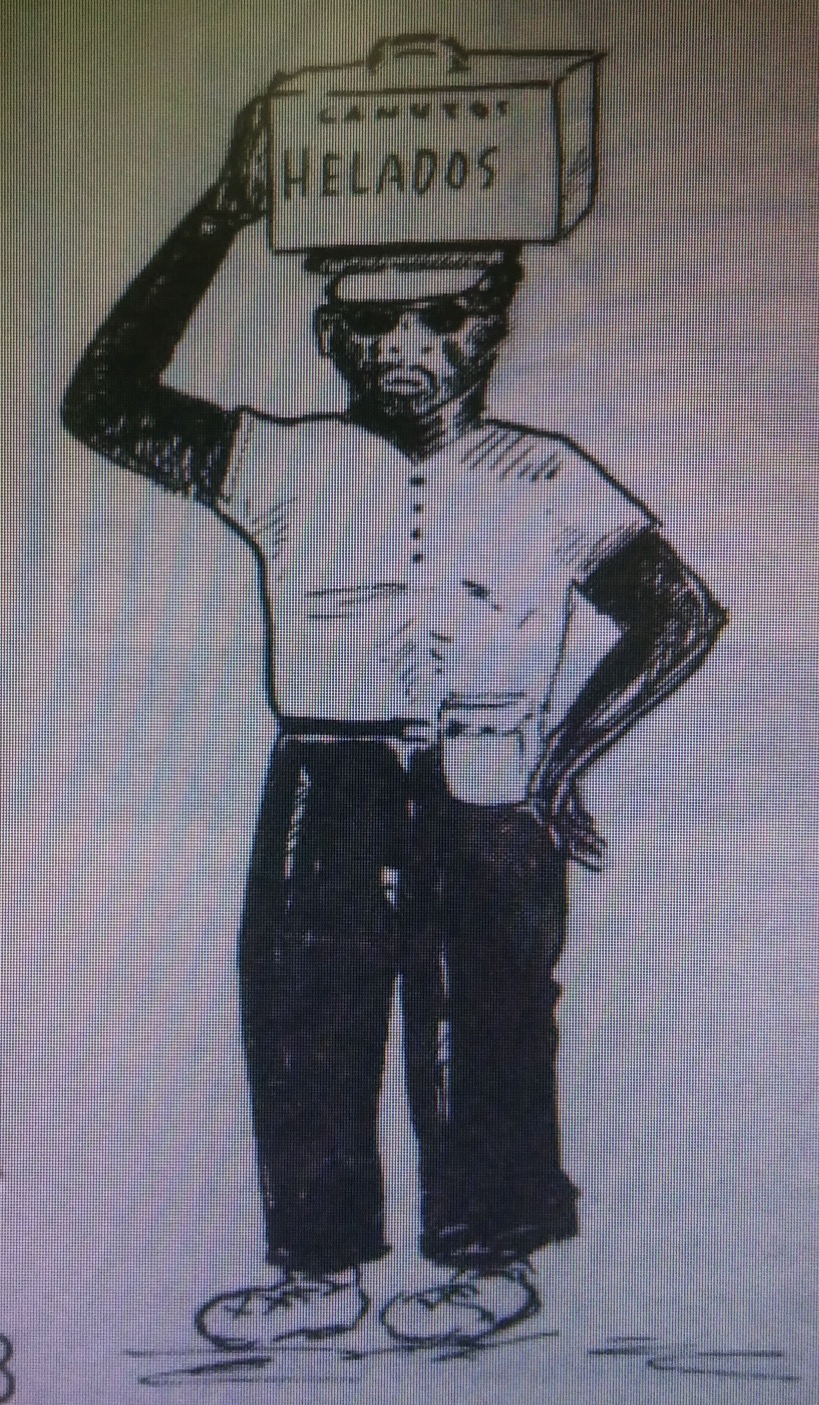

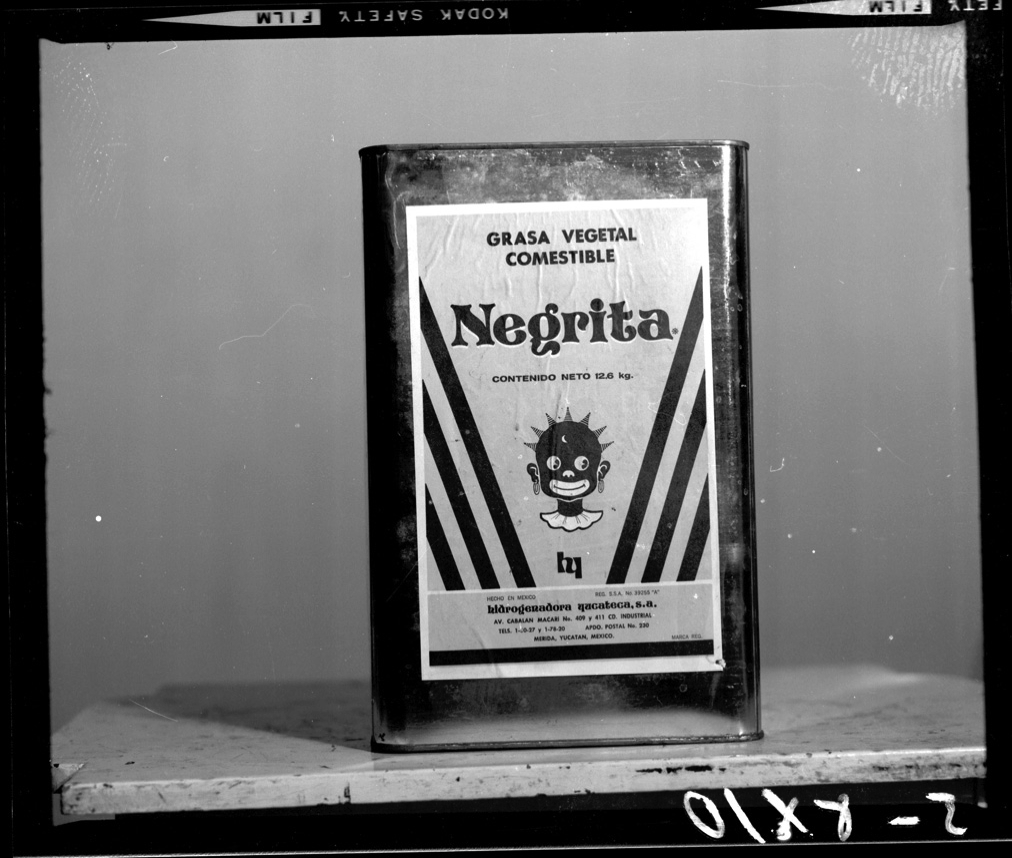

Tout d'abord, les personnages du negrito et de son homologue féminin, la mulata, étaient présents sur les scènes théâtrales de cette ville, mais ils existaient également en tant que personnages de la vie quotidienne, dans les publicités des journaux, et nous pouvons même encore les trouver dans les noms de produits et les plaques dans les rues (voir images 2 et 3). Malgré ces témoignages, leur présence semble avoir été occultée de l'histoire régionale et officielle pour des raisons que nous analyserons plus loin.

Tout d'abord, il est essentiel de définir ce que l'on entend par représentations sociales. Pour ce faire, nous nous basons sur la théorie de Serge Moscovici, qui affirme que celles-ci peuvent être conceptualisées comme une forme de connaissance que les gens utilisent pour assimiler ce qui leur est étranger ou leur vient d'un environnement inconnu, toujours en fonction du contexte socioculturel dans lequel ils se trouvent (Farr, 1983).

De même, Silvia Valencia Abundiz affirme que l'une des caractéristiques des représentations devrait être "l'articulation entre le sujet et le social" (Valencia Abundiz, 2007 : 52), car elles devraient se concentrer sur les liens et les relations entre les connaissances pratiques ou de sens commun (opinions, images, attitudes, préjugés, croyances, valeurs) et les contextes sociaux d'interaction entre les individus ou entre les groupes.

Par conséquent, dans leur construction, les représentations se nourrissent de traditions, de croyances, d'émotions/de sentiments, de connaissances antérieures et du contexte idéologique, politique et culturel respectif qui les encadre (Valencia Abundiz, 2007). Sur la base des éléments susmentionnés, c'est l'individu qui interprète la réalité sociale, qui donne un sens au monde dans lequel il vit, qui oriente sa conduite et son comportement et qui définit les identités, bien qu'il n'ait pas encore interagi avec d'autres sujets.

Dans leur interprétation de la réalité, les individus ou groupes d'individus sont généralement confrontés à des éléments étrangers à leur culture, la création d'images exagérées ou stéréotypées étant l'un des résultats possibles ; ces images finissent par naturaliser et réduire ce qui est représenté à certains traits physiques, cognitifs, moraux et comportementaux pour les rendre statiques et inamovibles (Ghidoli, 2016). C'est le cas des personnages noirs du théâtre yucatèque, qui reproduisent des idées ou des représentations qui circulent dans différents contextes (européen, américain, latino-américain, entre autres).

Un autre terme qu'il est important de définir dans ce document est la "négritude". Sans prétendre épuiser tous les débats qui existent autour de ce concept, il se réfère aux traits phénotypiques, au caractère, à la personnalité, aux vertus et aux vices, aux attitudes, aux aptitudes, aux comportements et même aux goûts et aux intérêts associés aux groupes afro-descendants (Cunin, 2009 ; Pérez Montfort, Rinaudo et Ávila Domínguez, 2011 ; Nederveen Pieterse, 2013). En d'autres termes, les représentations qui ont émergé et circulé à partir de personnes d'origine ou d'ascendance africaine.

Or, dans la scène théâtrale de Mérida, on constate qu'à travers une série d'expressions artistiques, d'images et d'idées, les personnages noirs ont été représentés au moyen de certains traits physiques, d'attitudes et même d'aptitudes que les gens associent et naturalisent avec les groupes noirs et afro-descendants. Parmi les aspects représentés, citons la couleur de la peau noire, les attitudes humoristiques, les talents de chanteur et de danseur, la violence et l'agressivité, les attitudes obscènes et hypersexualisées et, en général, le goût pour le divertissement.

Tous ces éléments ont circulé dans différents contextes historiques et ont atteint le Yucatán, et le théâtre a été l'un des espaces qui les a utilisés. Le fait est que, surtout dans le xxLes liens forts entre Cuba et le Yucatèque vont favoriser une circulation fluide des artistes qui vont de Cuba à Mérida et vice versa, augmentant la présence de ces groupes et de leurs spectacles dans les espaces de divertissement, chargés de la représentation de personnages noirs (Pérez Montfort, 2007).

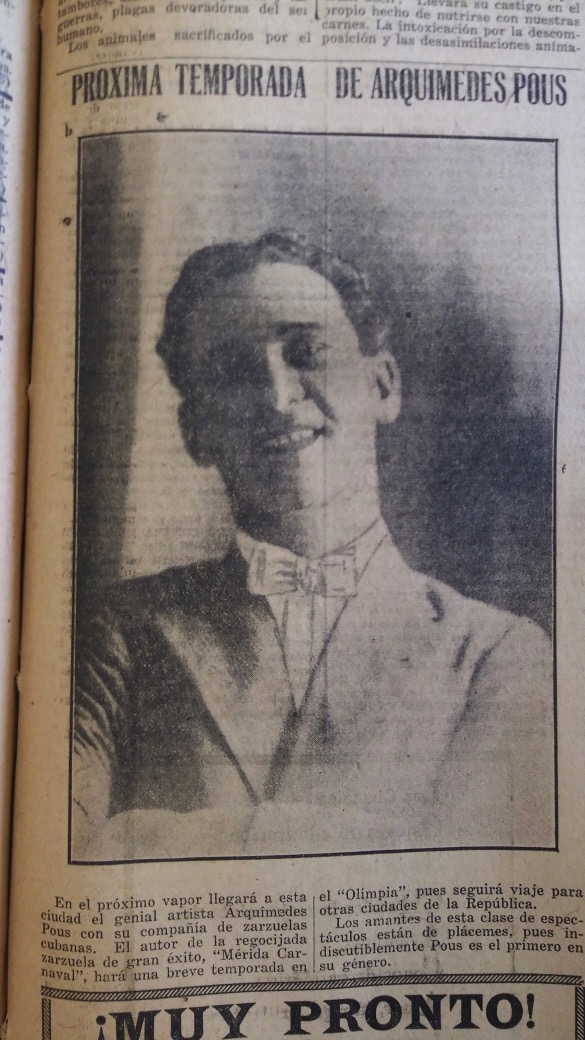

Les journaux de l'époque en sont la preuve et nous permettent de confirmer ces liens et échanges culturels entre Cuba et le Yucatán : à travers les différentes publicités, la propagande et les panneaux de divertissement (principalement cinéma et théâtre) qui faisaient la promotion de la culture cubaine et du Yucatán. spectacles et des spectacles pour amuser et distraire. Parmi ces publications, les compagnies théâtrales cubaines se sont distinguées en présentant des genres tels que la revue, la zarzuela et la comédie, caractérisés par des scènes humoristiques et une satire de la réalité.

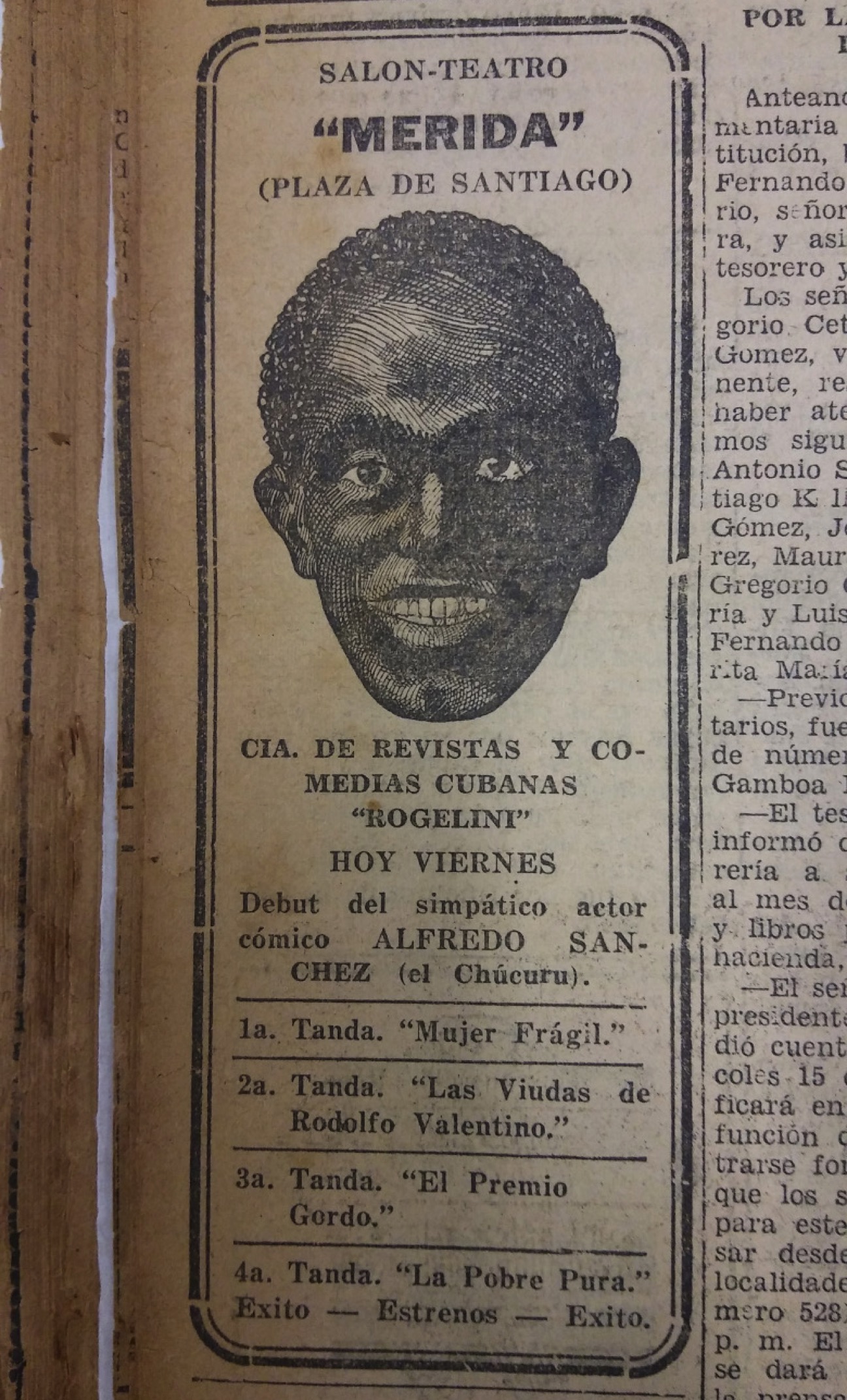

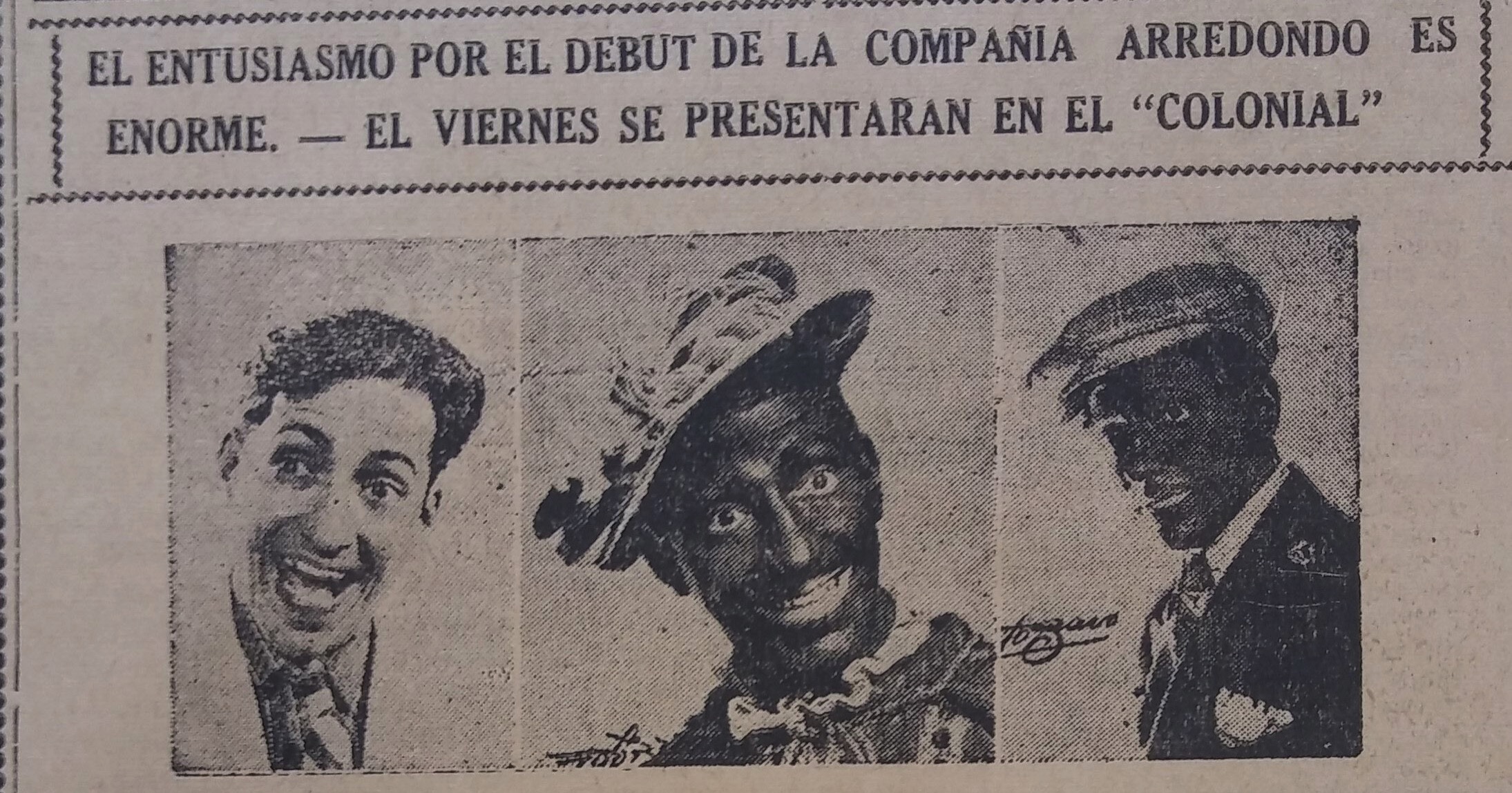

Selon les journaux et la presse, ces spectacles étaient populaires auprès du public de Mérida.5 De même, l'un des personnages les plus récurrents, voire principaux, de ces mises en scène était le "negrito", un personnage si essentiel qu'il était même habituel de voir le propriétaire de la compagnie théâtrale jouer ce rôle, caractérisé par le style du "negrito". blackface6 et de la représenter dans les œuvres, comme on peut le voir dans les images suivantes (voir image 4) :

Dans les deux cas, il s'agissait de compagnies théâtrales cubaines dont le propriétaire, Alfonso Rogelini pour la première et Enrique Arredondo pour la seconde, jouait le rôle du negrito. Arredondo, par exemple, a joué en décembre 1943 dans une pièce décrite dans le Diario de Yucatán La pièce a été baptisée "cubano-yucatèque", car elle mettait en scène deux des grands représentants du théâtre yucatèque, Héctor "Cholo" Herrera et Ofelia Zapata, dans les rôles du métis et de la métisse, respectivement. La pièce s'intitulait Tunkules et maracasLe tunkul est un instrument maya représentatif du Yucatán et les maracas viennent de Cuba.

Selon Enrique Arredondo (1981), la pièce raconte l'histoire d'une famille de Yucatèques qui s'est rendue à Cuba et d'un petit homme noir qui leur a montré les beautés de l'île. En retour, la famille invite le petit homme noir au Yucatán pour qu'il puisse lui aussi découvrir les merveilles de l'île. L'ensemble de la pièce était une expression forte et claire des liens entre Cuba et le Yucatán, puisqu'elle tentait de montrer les relations cordiales et amicales entre Cubains et Yucatèques ; néanmoins, je considère que le fait de séparer les personnages et leur lieu d'origine accentue l'idée de l'Afro-Cubain, du negrito et de ses représentations comme éléments d'extranéité mais pas de rejet total, car le succès obtenu entraînerait une augmentation du prix des billets pour voir la pièce (voir l'encadré).Diario de Yucatán(novembre-décembre 1943).

Une autre pièce qui nous donne un aperçu du type de représentations du negrito est Le chien qui parleque l'on retrouve dans le mémoire de licence d'Alejandra Burgos Carrillo (2014). Écrite par le Yucatèque José "Chato" Duarte en 1922, cette pièce nous présente les personnages de Cristina et Matías, deux métis qui sont mari et femme ; leur fils Nicolás, qui étudie aux États-Unis ; et Crispín, un jeune homme noir d'origine cubaine qui vend des bouteilles. Dans la pièce, Nicolás invente qu'un professeur de son école a réussi à apprendre à lire et à écrire à des chiens. Il demande donc à ses parents de lui envoyer Boxni, un chien qu'il leur a laissé.7 Matías, enthousiasmé par l'idée, demande à Crispín de l'accompagner dans son voyage. Mais, comme l'avait prédit sa femme, le voyage tourne mal : ils prennent un autre bateau, perdent leurs valises, se font voler leur argent et Crispín finit par être battu.

Le personnage de Crispín est décrit comme un homme noir vêtu de haillons qui, en raison de son métier, porte un sac contenant des bouteilles vides. Ironiquement, Matías l'appelle "chel", un mot maya qui désigne les personnes à la peau blanche ou aux cheveux blonds. Crispín omet le "s" de certains mots, ce qui fait partie de sa représentation de la parole noire ;8 Il est également rusé et profite de la naïveté de Matias en lui disant qu'il a vécu cinq ans à New York, qu'il parle anglais et qu'il a étudié les mathématiques, la philosophie, l'histoire et l'éthique aux États-Unis, raison pour laquelle Matias l'emmène en voyage. Son goût pour la rumba est une autre caractéristique du personnage, qui chante et danse à deux reprises dans l'espoir de contaminer les autres.

La représentation de Crispín dans cette pièce est celle du congo noir ou bozal, originaire du bufo cubain. Ce type de personnage se caractérise par son attachement à ses racines africaines, par une façon particulière de parler l'espagnol et par un supposé état d'incivilité qui, dans le cas de Crispín, est associé à sa façon de s'habiller et même de gagner sa vie. En même temps, ce personnage reprend les perceptions sournoises, joyeuses et comiques que l'on avait aussi de la population afro-descendante.

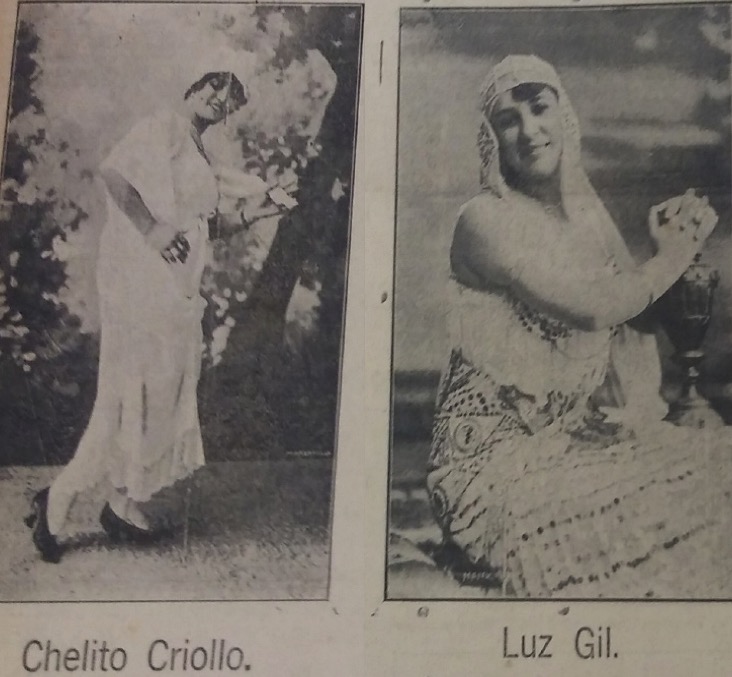

Avec le petit homme noir, la femme mulâtre était la représentation féminine du "noir", comme le montre l'image 5. Dans les pièces, cette femme était généralement chargée de semer la discorde dans les foyers et les familles, car elle attirait ou séduisait les hommes, en particulier les hommes mariés (Leal, 1982). En outre, elle assumait le rôle de prostituée et de fêtarde, car elle fréquentait les cantines ; le conflit moral avec la mulâtresse la faisait représenter comme désobéissante, indisciplinée et érotique.

María Dolores Ballesteros Páez affirme que dans certaines images cubaines du 20ème siècle xix (en particulier dans les peintures, lithographies et gravures), la représentation de la femme mulâtre portait une charge sensuelle et sexuelle ; de même, ces mêmes images mettaient souvent en scène des hommes blancs qui "tombaient sous le charme de la femme mulâtre" (2016 : 46-47).

Pour citer quelques références théâtrales au Yucatán, il y a Coca qui, selon Juan Francisco Peón Ancona, était une mulâtre cubaine qui est arrivée comme chanteuse dans la Compañía de Zarzuelas de Alcatraz y Palou, une compagnie qui se produisait au Teatro Peón Contreras de Mérida en 1885 (Peón Ancona, 2002). Selon ce même auteur, les épouses la décrivent comme une "buscona", alors que pour les hommes, c'est une femme belle et charmante ; nous pouvons ainsi observer la reproduction des représentations qui circulent sur les mulatas, surtout lorsqu'il est mentionné que Coca a eu une liaison avec un homme marié nommé Gonzalo (Peón Ancona, 2002).

Un autre exemple de représentation mulâtre est Tundra, qui, contrairement à Coca, est un personnage créé pour la pièce, intitulé Cinco minutos con Tundra. Le texte n'a ni date ni auteur, mais il est classé dans la Biblioteca Yucatanense de Mérida comme une pièce appartenant à la dramaturgie yucatèque du siècle. xx.9 Dans cette pièce, deux hommes mariés tentent de tromper leurs épouses pour qu'elles aillent voir Tundra, une mulâtresse cubaine qui, selon le livret, attirait tous les hommes, mariés ou célibataires, par ses danses sensuelles. Tundra se produisant dans la capitale yucatèque, les personnages ont fait des pieds et des mains pour la rencontrer, même s'ils ont dû mentir à leurs épouses pour y parvenir.

Le personnage de Tundra reprend les valeurs négatives associées aux femmes mulâtres. Elle était perçue par les femmes de Mérida comme un danger pour les hommes, car cette "rumbera de fuego" éblouissait le sexe masculin, elle les "atundra", comme le disait l'une des épouses des protagonistes. Ainsi, la sensualité et l'érotisme dans sa représentation s'accompagnent de conflits et de confrontations avec le sexe féminin (voir image 6).

Il convient d'ajouter qu'un autre espace d'amusement et de divertissement utilisant des représentations de "lo negro" à Mérida était le carnaval,10 la scène de rue. Il était habituel d'y voir des troupes composées de personnages noirs, comme le "Negro Catedrático", qui, comme le Congo, était issu du théâtre buffo cubain.

Les professeurs représentaient les aspirations de ces groupes à ressembler à la société blanche et à en faire partie ; c'est pourquoi ils utilisaient des mots ostentatoires dans leur discours, étaient élégants dans leurs vêtements et rejetaient généralement leur passé africain. Ironiquement, dans leur tentative d'imiter les Blancs, les professeurs noirs ont fini par être la risée des muzzals noirs, leurs opposés, et aussi des secteurs blancs eux-mêmes, qui riaient à la vue d'un homme noir soi-disant civilisé et éduqué selon les normes européennes (Frederik, 1996) (voir image 7).

Image 7 : Représentation des professeurs noirs (Leal, 1982, ensemble d'images entre les pages 67 et 69).

Enfin, la présence de "lo negro" dans ce contexte se retrouve également dans les personnages dits populaires, comme Francisco Montejo Baqueiro (1986)11 dans les récits qui leur sont consacrés. Voici quelques-uns des noms de personnages qui apparaissent dans la liste de Montejo Vaqueiro : Félix Quesada, alias Macalú, torero ; Benito Peñalver, qui possédait des capacités musicales de chant ; Tomasito Agramonte, propriétaire d'une maison close ; Negro Crispín, qui, en raison d'une déficience intellectuelle, se croyait envoyé par le dieu Neptune et pouvait prédire les pluies ; José Godínez Crespo, alias Timbilla, qui souffrait d'une déficience motrice qui l'obligeait à utiliser une canne, raison pour laquelle il était courant de le trouver ivre et de l'entendre blasphémer contre Dieu. Il existe même des documents qui parlent de Miguel Valdés (Negro Miguel) comme d'un personnage théâtral qui apparaissait dans les pièces yucatèques et qui avait son propre danzón inspiré par la vente de glaces, qui était son métier (Montejo Baqueiro, 1981 ; Civeira Taboada, 1978).

Il est important de mentionner que grâce à la description de ces personnes, il est possible de les classer dans certaines des représentations du "noir" mentionnées ci-dessus. Par exemple, Macalú représentait la force et la vigueur, caractéristiques associées aux groupes africains depuis l'époque coloniale, lorsqu'ils étaient utilisés comme esclaves ; Peñalver possédait la capacité de divertir et, en général, des talents musicaux ; et Timbilla montrait de l'agressivité, de l'alcoolisme et était un fauteur de troubles, éléments des cheches ou curros noirs (également issus du bufo cubain).

Ensuite, que ce soit dans le théâtre, le carnaval ou les contes populaires, ces personnages ont pris des représentations qui ont catalogué et réduit la " négritude " à quelques idées et images, stéréotypant les populations et les groupes afro-descendants dans tout le monde occidental, en les capturant et en les reproduisant également dans diverses plateformes de la culture populaire : télévision, cinéma, théâtre, musique, littérature, propagande et publicités pour la nourriture et d'autres produits (Nederveen Pieterse, 2013) (voir l'image 8).

Il est important de souligner que toutes ces représentations du "noir" à Mérida sont issues, d'une part, des échanges socioculturels avec la Caraïbe hispanique (Cuba, principalement), avec les Etats-Unis (La Nouvelle-Orléans, par exemple) et avec l'Europe occidentale (France, Angleterre, etc.) ; d'autre part, l'origine remonte au racisme scientifique de la fin du 20ème siècle. xixidéologie qui conçoit les différences en termes déterministes (Guillaumin, 2008).

Cette façon de penser, qui imprégnait Mérida au début du 20e siècle xxa tenté de justifier les idées et les images concernant la population noire sur des bases apparemment scientifiques. Avec de tels arguments, si le negrito était représenté comme un personnage joyeux, dansant, comique, alcoolique, joueur, lubrique, etc., c'est parce que l'on croyait biologiquement que telle était sa nature ; et l'environnement théâtral de la ville contribuait à répandre cette perspective.

Le racisme, en tant que discours naturalisant la différence, a pris racine au cours du 20e siècle. xx dans l'idée que les attributs physiques et culturels des groupes humains pouvaient constituer un objet d'étude pour les sciences naturelles, comme la biologie, et pour les sciences sociales, comme l'anthropologie et la sociologie. Ainsi, Herbert Spencer "met l'accent sur les caractéristiques fixes de la race qui, selon lui, autorisent un groupe racial à se maintenir par la lutte en éliminant les spécimens impurs" (Wieviorka, 2009 : 27). En ces termes, le racisme scientifique postulerait que la supériorité culturelle résiderait dans la race blanche, tandis que les autres tomberaient dans la sauvagerie et la barbarie, marquant ainsi la différence entre les civilisés et les non-civilisés (Wieviorka, 2009). C'est précisément dans ce deuxième groupe que s'inscrit la population noire, dont les représentations au théâtre témoignent de l'ignorance, de la sauvagerie et de l'exotisme ; il convient de rappeler que les congos et les bozales sont les personnages qui englobent ces éléments.

En ce qui concerne la différence, Stuart Hall affirme que le processus de représentation s'intéresse à la délimitation des différences entre le soi et l'altérité, un intérêt qui consiste à attribuer une signification aux choses, aux personnes, aux lieux et aux événements (Hall, 2010). En ce sens, au Yucatán, le "noir" a été associé à l'étranger, à l'"autre", et non à la culture et à l'histoire régionales, bien que ces groupes aient été présents sur le territoire dès l'époque coloniale.12 et même dans la scène théâtrale de la ville.

Là, sur scène, le negrito et la mulata assument une étrangeté cubaine qui les différencie de l'identité yucatèque, mais en même temps, les liens sociaux, économiques et culturels entre Cuba et Mérida sont implicites, éléments que le théâtre régional du Yucatán a lui-même assimilés (voir images 9 et 10).

Représenter implique l'appartenance à un groupe social dans lequel des valeurs, des normes, des idéologies et des comportements sont partagés, ce qui fait que les représentations consolident une identité nationale ou régionale et marquent en même temps une différence avec ceux qui ne partagent pas ces représentations (Rateau et Lo Monaco, 2013). C'est pourquoi les représentations du " noir " à Mérida ont transité par le théâtre et entre les différents habitants qui ont accepté et se sont familiarisés avec les idées et les images que nous avons mentionnées jusqu'à présent ; les illustrations qui accompagnaient la propagande et la publicité dans les journaux en sont un exemple (voir l'image 8).

Hall affirme également que c'est par contraste que nous tendons à générer du sens ; nous donnons forme et signification à la réalité en délimitant ce qui nous est propre de ce qui nous est étranger, comme une sorte d'outil qui rend l'environnement plus familier. Dans le théâtre yucatèque du début du siècle xxLe negrito et la mulata étaient des personnages classés comme étrangers parce qu'ils différaient de l'Indien maya et du métis, personnages construits comme typiques du genre régional yucatèque. Je considère que cet exercice de contraste a été nourri par la position régionaliste au Yucatán (Taracena, 2010), ainsi que par le racisme scientifique.

Le problème se pose lorsque les différences oppositionnelles deviennent trop réductrices ou simples, ce qui aboutit à stéréotyper ce qui est représenté. Pour Hall, la relation entre stéréotype et représentation est que le premier est un moyen de créer du sens dans le monde, en recourant à l'exagération, à la segmentation et à l'utilisation de caractéristiques essentielles et apparemment fixes dans la nature (Hall, 2010). Par conséquent, pour comprendre le monde, les gens utilisent des stéréotypes pour donner un sens à la réalité, pour la comprendre ; ils sont également construits collectivement et par consensus, car la répétition favorise leur ancrage dans l'espace social (Ghidoli, 2016).

Ainsi, à la suite de Hall (2010) et de María de Lourdes Ghidoli (2016), les représentations stéréotypées du negrito et du mulâtre se sont enracinées dans la scène théâtrale de Mérida, réduisant les populations afro-descendantes (surtout les Afro-Cubains) à certains traits et éléments exagérés et préétablis. Et pour parvenir à cet ancrage, la répétition s'est appuyée sur les multiples compagnies théâtrales cubaines qui ont visité la capitale yucatèque, ainsi que sur les Meridanos eux-mêmes, qui ont été caractérisés comme des negritos dans les pièces de théâtre ou pour les troupes de carnaval.

Lorsque la différence entre en jeu et que nous nous sentons aliénés par rapport à ce que nous représentons, une relation de pouvoir naît, un pouvoir symbolique, car "l'autre" est façonné selon la perspective d'un individu ou d'un groupe particulier. À cet égard, Hall affirme que le pouvoir "doit être compris ici non seulement en termes d'exploitation économique et de coercition physique, mais aussi en termes culturels ou symboliques plus larges, y compris le pouvoir de représenter quelqu'un ou quelque chose d'une certaine manière dans un certain "régime de représentation"" (2010 : 431). Dans cette lutte pour établir sa propre culture et ses propres idées sur celles de l'extérieur, les stéréotypes émergent comme un signe du pouvoir qui réside dans les représentations, car ils réduisent l'" autre " à quelques traits physiques, cognitifs, moraux et comportementaux afin de le rendre statique et inamovible (Ghidoli, 2016).

Ainsi, les stéréotypes attribués aux negritos et aux mulatas sont le résultat d'un exercice de pouvoir à l'égard d'une population historiquement assujettie sur le plan socio-économique, mais aussi sur le plan culturel. La circulation de ces représentations signifiait l'imposition d'éléments physiques, cognitifs, moraux et comportementaux du point de vue d'une société qui ne faisait pas partie des groupes qu'elle cataloguait et qui, en outre, les voyait depuis les sièges de la salle, applaudissant les spectacles, mais marquant une distance et une différence entre eux.

En définitive, si l'établissement de la différence est utile à la production de sens, à la formation du langage et de la culture, elle reste " menaçante, lieu de danger, de sentiments négatifs, de clivage, d'hostilité et d'agression envers l'Autre " (Hall, 2010 : 423). Cela permet de comprendre l'oubli et l'invisibilisation dont souffrent les negritos et les mulatas dans les productions théâtrales de Mérida aujourd'hui, y compris dans la mémoire collective de la société yucatèque (Cunin, 2010).

En réponse à la question de recherche,13 nous avons que l'apparition du personnage du négrito et de la femme mulâtre au début du siècle xx est liée aux étroites relations artistiques, culturelles, sociopolitiques et économiques entre Cuba et le Yucatán, que l'on peut reconstituer à travers la circulation des artistes et l'arrivée à Mérida des troupes de negritos et de leurs spectacles. Cette circulation des représentations du "noir" au Yucatán, vue au théâtre, implique un processus d'assimilation d'idées historiquement et culturellement décontextualisées qui ont donné lieu à des représentations stéréotypées et essentialisantes.

Je pense également que l'idéologie régionaliste, qui a commencé à se renforcer à partir des années 1920, a été un facteur clé dans le développement de l'Union européenne. xxainsi que le racisme scientifique de la fin du 20e siècle. xixLe fait que les personnages métis mayas-espagnols aient été progressivement abandonnés au profit des personnages métis mayas-espagnols, qui se sont imposés comme les personnages typiques du théâtre régional yucatèque, se différenciant de ceux qui occupaient la place d'étrangers et étaient écartés de l'identité yucatèque, permet d'expliquer une partie de l'abandon progressif dont ont été victimes les personnages noirs et mulâtres.

En conclusion, nous pouvons affirmer que la ville de Mérida au début du 20ème siècle xx était un lieu où circulaient et convergeaient différentes représentations du "noir", la sphère artistique et ludique étant l'une d'entre elles. Ainsi, le théâtre yucatèque a connu et accepté, ne serait-ce que sur scène, des personnages comme le negrito (congo ou catedrático) et la mulata rumbera, qui sont arrivés grâce au théâtre vernaculaire de Cuba (bufo) ; mais en même temps, ils ont leurs antécédents historiques dans l'histoire du théâtre yucatèque. ménestrel14 et toute une série de représentations occidentales qui ont stéréotypé et limité la perception des populations afro-descendantes.

C'est ainsi que des questions et des interrogations se posent lorsqu'on étudie le théâtre régional yucatèque d'aujourd'hui, surtout lorsqu'on constate que les personnages étrangers comme le negrito n'apparaissent plus dans les pièces modernes qui sont mises en scène, tombant dans une situation d'oubli et ignorant ces temps où leurs compagnies théâtrales étaient applaudies et même lorsqu'elles arpentaient les rues de la ville.

En résumé, l'invisibilisation et l'utilisation de représentations stéréotypées et naturalisées sont des processus sociaux qui font partie de l'histoire du théâtre et des spectacles de Mérida, où les personnages noirs ont été réduits à certains traits physiques, attitudes et comportements, afin de construire des significations, certes, mais aussi en raison de certaines idéologies racistes qui imprégnaient l'époque.

Grâce aux circulations culturelles et idéologiques, ainsi qu'aux représentations du "noir" qui circulaient dans d'autres médias et contextes, les compagnies de negrito ont été nourries pour créer des personnages qui ont été présentés sur les scènes yucatèques, où le public a fini par les identifier comme étrangers et étrangers à la région, mais aussi à partir d'un sens marginal qui a conduit à leur oubli progressif et à leur invisibilisation.

En général, il s'agit d'un sujet qui peut encore être travaillé et étudié, et pas seulement dans le contexte de la péninsule du Yucatán. Je crois qu'il est important de continuer à identifier les représentations du "noir" aujourd'hui et leurs origines historiques, afin de démontrer l'existence et la présence de ces groupes et, surtout, de s'interroger sur les raisons de leur apparente disparition de la scène et de la mémoire sociale.

Bibliographie

Arredondo, Enrique (1981). Enrique Arredondo (Bernabé). La vida de un comediante. La Habana: Editorial Letras Cubanas.

Ballesteros Páez, María Dolores (2016). “Los afrodescendientes en el arte veracruzano y cubano del siglo xix”, Cuadernos Americanos, núm. 156, pp. 33-60.

Burgos Carrillo, Alejandra Liliana (2014). “De la escena yucateca al pueblo: José ‘Chato’ Duarte. Teatro regional yucateco. Inicio siglo xx”. Tesis de licenciatura en Literatura Latinoamericana. Mérida: Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán.

Cervera Andrade, Alejandro (1947). El teatro regional de Yucatán. Mérida: Imprenta Guerra.

Civeira Taboada, Miguel (1978). Sensibilidad yucateca en la canción romántica. Toluca: Gobierno del Estado de México/Dirección del Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de México.

Cunin, Elisabeth (2009) “Negros y negritos en Yucatán en la primera mitad del siglo xx . Mestizaje, región, raza”, Revista Península, vol. 4, núm. 2, pp. 33-54.

Farr, Robert (1983). “Escuelas europeas de psicología social: la investigación de representaciones sociales en Francia”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 2, núm. 4, pp. 641-658.

Figueroa Magaña, Jorge (2013). “El país como ningún otro: un análisis empírico del regionalismo yucateco”, Estudios Sociológicos, vol. 31, núm. 92, pp. 511-550.

Frederik, Laurie (1996). The Contestation of Cuba’s Public Sphere in National Theater and the Transformation from Teatro Bufo to Teatro Nuevo: or What Happens when El Negrito, El Gallego and La Mulata Meet El Hombre Nuevo. Chicago: University of Chicago/Mexican Studies Program/Center for Latin American Studies.

Fumero Vargas, Patricia (1996). Teatro, público y estado en San José, 1880-1914: una aproximación desde la historia social. San José: Universidad de Costa Rica.

Ghidoli, María de Lourdes (2016). “La trama racializada de lo visual. Una aproximación a las representaciones grotescas de los afroargentinos”, Corpus, vol. 6, núm. 2, pp. 1-11.

Guillaumin, Colette (2008). “Raza y naturaleza. Sistema de las marcas. Idea de grupo natural y relaciones sociales”, en Elisabeth Cunin (ed.). Textos en diáspora. Una antología sobre afrodescendientes en América. Ciudad de México: inah/Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Instituto Francés de Estudios Andinos, pp. 61-92.

Hall, Stuart (2010). Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Popayán: Envión Editores.

Hansen, Asael y Juan Bastarrachea (1984). Mérida. Su transformación de capital colonial a naciente metrópoli en 1935. Ciudad de México: inah.

Leal, Rine (1982). La selva oscura. De los bufos a la neocolonia. La Habana: Editorial Arte y Literatura.

Montejo Baqueiro, Francisco (1981). Mérida en los años veinte. Mérida: Maldonado Editores.

Muñoz, Fernando (1987). El teatro regional de Yucatán. Ciudad de México: Grupo Editorial Gaceta.

Nederveen Pieterse, Jan (2013). Blanco sobre negro. La imagen de África y de los negros en la cultura popular occidental. La Habana: Centro Teórico Cultural.

Peón Ancona, Juan Francisco (2002). Chucherías meridanas. Mérida: Ayuntamiento de Mérida.

Pérez Montfort, Ricardo (2007). “De vaquerías, bombas, pichorradas y trova. Ecos del Caribe en la cultura popular yucateca 1890-1920”, en Ricardo Pérez Montfort (ed.). Expresiones populares y estereotipos culturales en México. Siglos xix et xx. Diez ensayos. Ciudad de México: ciesas, pp. 211-250.

— Christian Rinaudo y Freddy Ávila Domínguez (coords.) (2011). Circulaciones culturales. Lo afrocaribeño entre Cartagena, Veracruz y La Habana. México: ciesas/ird/Universidad de Cartagena/afridesc.

Rateau, Patrick y Grégory Lo Monaco (2013). “La Teoría de las Representaciones Sociales: orientaciones conceptuales, campos de aplicaciones de métodos”, en Revista ces, Psicología, vol. 6, núm. 1, pp. 22-42.

Taracena Arriola, Arturo (2010). De la nostalgia por la memoria a la memoria nostálgica. El periodismo literario en la construcción del regionalismo yucateco. Ciudad de México: unam.

Tuyub Castillo, Gilma (2005). El teatro regional yucateco. Mérida: Gobierno del Estado de Yucatán/icyConaculta/pacmyc.

— (2010). Recuerdos de teatro. Entrevistas a personalidades del teatro regional. Mérida: Ayuntamiento de Mérida/Dirección de Cultura/Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida.

Valencia Abundiz, Silvia (2007). “Elementos de la construcción, circulación y aplicación de las representaciones sociales”, en Tania Rodríguez S., M. L. García Curiely D. Jodelet (coords.). Representaciones sociales: teoría e investigación. Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades/udg, pp. 51-88.

Villegas, Juan (2005) “Desde la teoría a la práctica: la escritura de una historia del teatro”, en Osvaldo Pellettieri (ed.). Teatro, memoria y ficción. Buenos Aires: Galerna, pp. 43-50.

Wieviorka, Michel (2009). El racismo: una introducción. Barcelona: Gedisa.

Zayas de Lima, Perla (2005). “La construcción del otro: el negro en el teatro nacional”, en Osvaldo Pellettieri (ed.). Teatro, memoria y ficción. Buenos Aires: Galerna, pp. 181-194.

Références

Fondo Reservado de la Biblioteca Yucatanense

La Revista de Mérida, enero de 1895.

La Revista de Yucatán, noviembre y diciembre de 1918 y enero a febrero de 1919.

Diario de Yucatán, octubre de 1930 y octubre de 1943.

Diario del Sureste, octubre de 1943.

Fondo Reservado, Libreto TPR-010, título Cinco minutos con Tundra, sin autor, sin fecha.

Photographies

Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ciencias Antropológicas, Fototeca Pedro Guerra, Fondo Pedro Guerra. Propagandas comerciales, sin título, clave digital 4A012024.jpg.

Luisangel García Yeladaqui est titulaire d'un diplôme en sciences humaines de l'université autonome de l'État de Quintana Roo (uaeqroo) et d'un master en histoire du Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Peninsular branch. Il a travaillé en tant qu'enseignant à l uaeqrooElle enseigne l'histoire dans le cadre de la licence en sciences humaines. Elle travaille actuellement au Centro de Actualización del Magisterio de Chetumal en tant qu'enseignante dans la licence d'enseignement et d'apprentissage de l'histoire, qui forme les futurs professeurs d'histoire. Il convient d'ajouter que cet article est le résultat de son mémoire de recherche réalisé dans le cadre de son master en histoire à l'université de Chetumal. ciesas Péninsule